Ce deuxième volet de « Sortir des clous » est consacrée à l’exposition Le monde en résonances : voyage au cœur de soi en compagnie de Victor Segalen au Musée d’ethnographie de l’Université de Bordeaux, à voir jusqu’au 30 mai 2025. Pensée comme un dispositif expérimental de psychologie de l’orientation, elle invite les visiteurs et visiteuses à « répondre mieux et de façon ‘créative’ à des changements ou des transitions plus ou moins subies » dans leur vie personnelle.

Espace d’introduction de l’exposition © JT

L’exposition se déploie sur 300 m² découpés de deux manières que je détaillerai plus tard dans le développement : d’abord une opposition entre espaces intérieurs / extérieurs ; puis une thématisation de ces espaces intérieurs. Les espaces extérieurs sont destinés à faire entrer le visiteur dans un état de résonance, notamment à travers cinq objets et projets photographiques. Les espaces intérieurs renvoient à six types de stèles inspirés du recueil de poèmes Stèles de Victor Segalen, dont le dernier a une certaine spécificité.

Respirer, inspirer, expirer

Résonance 5 : Les traces. © JT

Un jour, en 2019, Jacques Pouyaud se promène dans les rues de Hong Kong. Sur un trottoir à l’angle de Ferry Street et de Jordan Road, il tombe sur un amas de petites briques sculptées. Il en ramasse une, elle est en caoutchouc. À bien y regarder, ce sont des moules à bijoux qu’il a trouvé au bord d’un chemin : « ce sont les traces d’une activité. Du travail de l’homme pour construire des bijoux, il ne reste que cet ensemble caoutchouteux. Les expériences de vie ne sont visibles que par les traces qu’elles laissent. La rencontre hasardeuse arrive quand on est sensible aux traces ».

Ces moules, la cinquième résonance de l’exposition, sont un pont entre la démarche clinique de Jacques Pouyaud, l’œuvre littéraire de Victor Segalen et la philosophie libératrice d’Hartmut Rosa. Écoutons ce dernier :

« Nous sommes non aliénés là où et lorsque nous entrons en résonance avec le monde. Là où les choses, les lieux, les gens que nous rencontrons nous touchent, nous saisissent ou nous émeuvent, là où nous avons la capacité de leur répondre avec toute notre existence »[1].

Résonner, c’est bien de cela dont il est question. L’invitation au voyage est tentante, mais qu’il nous paraît dur à entreprendre, arrimés que nous sommes à un quotidien lancé à pleine allure !

|

|

Espace intérieur et espace extérieur © JT

À l’accueil, un petit « carnet de voyage détachable » nous est donné, avec un premier conseil : « le musée est un espace de voyage avec des habitants, des objets, des espaces de repos, des recoins, des places pour la rencontre et pour l’action. Le musée est un espace de vie à rencontrer, à vivre, à faire vivre et à reconstruire ». Magnifique programme, celui d’une immersion totale, d’une expérience à l’échelle de l’exposition dénuée d’écrans. Mais l’exercice est difficile en tant que visiteur, car la résonance implique de considérer le monde comme un autre qui résiste : en d’autres termes, de partir à la découverte d’un monde qui n’est pas directement déchiffrable. Il est nécessaire de créer les conditions de la résonance, afin que le visiteur puisse respirer. Aussi les espaces en noir sont-ils des lieux de circulation, de rencontre, d’expiration et les espaces en orange, un cocon réservé à la détente, à l’introspection, à l’inspiration.

La dérive en ville

|

|

|

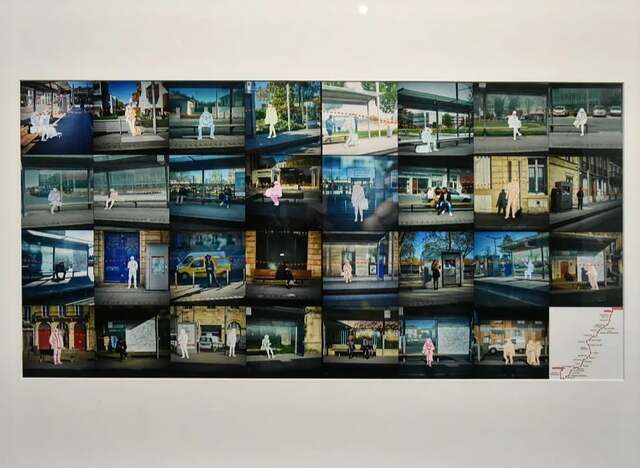

Trois des 5 projets photographiques (Les événements de vie et le parcours, L’identité, Le milieu de vie) © JT

Quatre projets photographiques réalisés entre 2017 et 2022, pour quatre résonances particulières où la création se révèle dans le quotidien. Ici, des photographies dans le tramway bordelais pendant le Covid-19, où les passagers prennent par les épaules un être aimé imaginé (La place vide). Là, des coins de rues du quartier Saint-Michel à Bordeaux photographiés à trois jours d’intervalle, dont le mélange reconstruit une nouvelle identité de quartier (L’identité). Là encore, une résonance entre le quartier ancien de Laoximen à Shanghai et la forêt de Coimères en Gironde (Le milieu de vie). Enfin, des usagers pris en photo à chaque arrêt de la ligne B, comme autant d’évènements qui, mis bout à bout, forment un parcours.

|

|

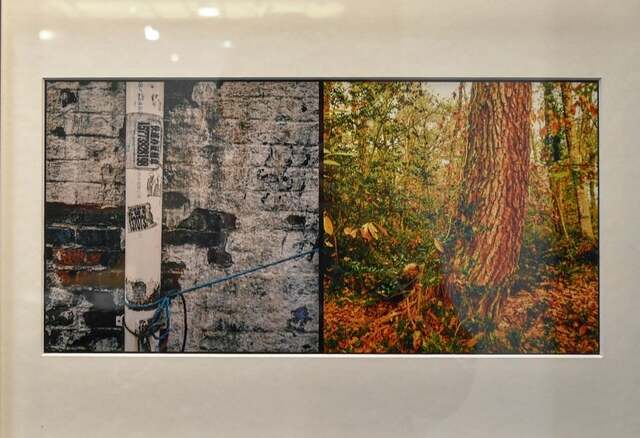

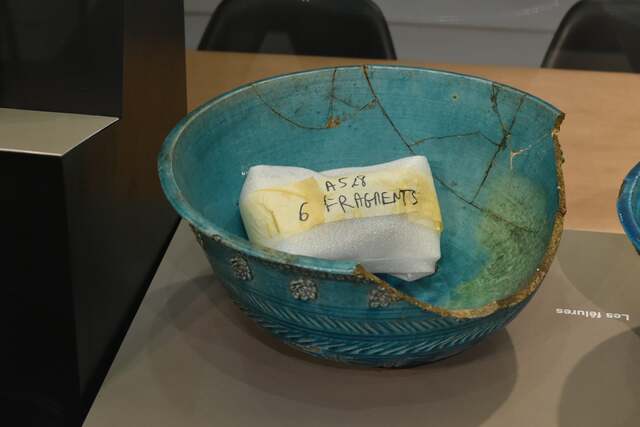

Deux objets sans cartel scientifique, le premier appelé « sacrifice », le deuxième « les félures » © JT

Chaque expôt est une bouteille jetée à la mer et une part d’un océan de symboles faisant entrer le visiteur en résonance. Les objets de la collection sont là tels qu’ils ont été aperçus dans les réserves, sans cartel scientifique[2], seulement un mot venu à l’esprit de Jacques Pouyaud lorsqu’il a découvert les réserves. Ici aussi, l’objet est avant tout une partie du dispositif.

Quel est l’intérêt de faire perdre au visiteur ses repères ?

« Une ou plusieurs personnes se livrant à la dérive renoncent […] aux raisons de se déplacer et d’agir qu’elles connaissent généralement, aux relations, aux travaux et aux loisirs qui leur sont propres, pour se laisser aller aux sollicitations du terrain et de rencontres qui y correspondent »[3].

Cette résonance d’Hartmut Rosa ne serait-elle pas ce que les situationnistes appellent la dérive ? Cet état psychique où l’individu, désorienté, avance vers l’inconnu et se libère du rythme de la vie quotidienne ? Le projet d’exposition esquissée par Guy Debord en 1960 est d’ailleurs étonnamment similaire à celui de Bordeaux :

« Nous devons mélanger intimement des zones d’ambiance évoquant la ville et des zones d’ambiance évoquant l’intérieur d’une maison. […] Je considère ce mélange intérieur-extérieur comme le point le plus avancé de notre construction expérimentale »[4].

La ville, la maison. L’extérieur, l’intérieur. L’autre, le moi. Le noir, l’orange. La muséographie adopte un schéma labyrinthique, un enchainement de salles, de couloirs sans indications où le visiteur expérimente la perte de repères caractéristique de l’exploration d’une ville étrangère.

La stèle, l’objet et la résonance

Au-delà de cette dérive psycho-géographique, la muséographie reprend la structure poétique du recueil Stèles de Victor Segalen, homme de lettres passé par l’Ecole navale de Bordeaux.

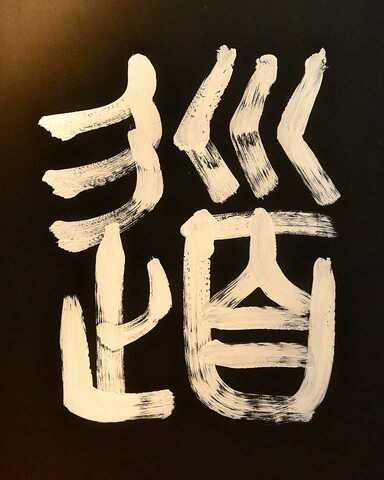

Arrivé en Chine en 1909 en tant que médecin détaché de la Marine, Victor Segalen est fasciné par les stèles qu’il rencontre sur son chemin. Il en naît un recueil de poèmes reprenant leur organisation formelle, tout en développant son écriture inspirée de la littérature contemporaine européenne[5]. Les six « zones d’ambiance évoquant l’intérieur d’une maison » reprennent la signification des stèles en fonction de leur orientation. Dans ces petites chambres jaunes composées d’un banc, de casques audios et d’une urne, trône un idéogramme calligraphié de Maaya Wakasugi. Chaque espace réflexif a donc une thématique bien précise et nous invite à « faire l’expérience de la découverte de soi » : un licenciement, une grossesse, une rupture ou une amitié naissante.

Sur les bords du banc, le visiteur peut écouter des poésies vocales de Gabriel Mwène Okundji puis répondre à la question écrite sur l’urne :

- Face au midi - la Loi (律), les règles et normes qui s’imposent à nous : quelle est votre expression ou devise préférée ?

- Face à l’Ouest – l’adversité (挑), construire du sens pour surmonter les épreuves : vous faites peut-être face actuellement à des choix, des transitions ? Quelles questions vous posez-vous sur vous-même et votre parcours de vie ?

- Face au Nord – l’amitié (朋), quête d’un milieu de vie par l’intermédiaire d’autrui : quels journaux, séries, émissions, radio, site internet, etc… aimez-vous consulter ou suivre régulièrement ? Décrivez ce que l’on y trouve et les personnes qui y participent.

- Face à l’Est – l’amour (愛), hybridation de deux récits individuels en une forme partagée : quand vous aviez entre 6 et 10 ans, qui étaient vos héros ? En dehors de vos parents, quelles personnes étaient pour vous des modèles que vous admiriez, qu’ils soient réels ou fictifs ?

- Au centre - le soi (中), perdre le midi quotidien : quel est votre plus ancien souvenir d’enfance ?

- Au bord du chemin – (道), chemin fait de hasard et de rencontres : quel serait votre livre, roman, film de chever à emporter sur une île déserte ? Quelle histoire raconte-t-il ?

|

|

Idéogramme calligraphie et espace d’« Au bord du chemin » © JT

Le sixième type de stèle est particulier, il ne s’inscrit pas dans un espace intérieur car il est à la croisée des chemins et au centre de l’exposition.

Un espace de participation ?

La dimension participative est la facette la plus expérimentale de l’exposition, les visiteurs et visiteuses invités à laisser leurs témoignages mais aussi des objets, à créer des espaces virtuels de discussion ou même à prendre rendez-vous avec un psychologue de l’exposition.

Au moment de ma visite, en septembre 2023, la plupart de ces dispositif participatifs étaient encore en rodage. Il était possible de laisser des messages dans les urnes avec un code secret personnel grâce aux feuilles détachables du carnet de voyage. Néanmoins, il est à ce jour toujours impossible d’y accéder sur le site du musée.

La vitrine centrale est participative, une visiteuse y a déposé une paire de chaussures de danse © JT

Plusieurs « vitrines de dons » étaient vides, un texte spécifiant que l’on pouvait revenir y déposer un objet qu’on espérait pouvoir faire entrer en résonance. Malheureusement, cette invitation ne semblait pas avoir encore reçue de réponse.

Au cours d’un entretien, Monsieur Pouyaud me confiait que le rôle des médiateurs était très important, étant donné la nature même du dispositif. La participation de différents acteurs du tissu social et solidaire à travers des animations et visites de groupes a été une clé pour faire vivre l’exposition.

Conclusion

Certaines approximations entachent la réalisation de cette exposition pourtant très ambitieuse, telles que l’absence de points à des fins de phrases ou paragraphes, le placement de certains textes dans le mauvais espace, ou l’hermétisme de certains textes difficilement compréhensibles. En guise d’exemple, nous retiendrons l’espace sur l’Amour, dont on ne sait pas quelle définition est retenue. La question posée sur l’urne portant sur nos « héros » n’aide pas davantage à la compréhension.

L’expérimentation est au cœur de la politique du musée de l’université de Bordeaux, qui se veut un espace d’expression scientifique où chercheur·ses et étudiant·es peuvent trouver un écho à leurs activités. Cette identité universitaire du musée (une rareté à l’échelle française pour un musée ethnographique) fait la force et la faiblesse des expositions du MEB : l’expérimentation est au centre de la démarche du musée, mais le musée est relativement isolé.

L’exposition pâtit donc du manque de visibilité du musée dans l’écosystème culturel bordelais. Outre un manque criant de communication (absence sur les réseaux sociaux), l’exposition n’est ouverte qu’en semaine de 14h à 18h, et de 10h à 12h le vendredi. Sans ouverture le week-end et les jours fériés, il est très difficile de penser une exposition qui puisse servir d’introduction à un suivi psychologique, in situ.

Julien TEA

Pour aller plus loin :

- Cohen-Scali Valérie, Psychologie de l’orientation tout au long de la vie: défis contemporains et nouvelles perspectives, Malakoff, Dunod, 2021.

- Poyaud Jacques, L’entretien sculptural d’orientation, Habilitation à diriger es recherches, Université de Bordeaux, Bordeaux, 2022.

- Rosa Hartmut, Zilberfarb Sacha et Raquillet Sarah, Résonance: une sociologie de la relation au monde, Paris, la Découverte, 2018.

- Segalen Victor, Stèles, Pei-King, Pei-T’ang, 1912.

Notes

[1] Hartmut Rosa, Remèdes à l'accélération : impressions d'un voyage en Chine et autres textes sur la résonance, 2020.

[2] Ce parti-pris a été un point d’achoppement au sein de l’équipe-projet, l’équipe muséale craignant de voir la valeur scientifique de ses collections mise à mal. Au final, s’il n’y a pas de cartels scientifiques dans la muséographie, ces derniers devraient tout de même être présents dans le catalogue de l’exposition.

[3] Guy Debord, « Théorie de la dérive », revue Internationale Situationniste, n° 2, décembre 1958, p. 19.

[4] Lettre de Guy Debord à Constant, avant 1960. On notera à ce propos que les mouvements lettristes et situationnistes sont absents de la bibliographie de l’exposition, tout comme ils sont ignorés par Hartmut Rosa dans ses propres écrits.

[5] L’exposition Rencontres en Polynésie. Victor Segalen et l'exotisme (2011) de l’abbaye de Daoulas voyait déjà dans le sinologue un passeur entre la culture de soi et la culture de l’autre.

#psychologie ; #ethnographie ; #expérience