Economie

Crowdfunding : nouveau financement pour les musées

Le terme anglais crowdfunding vous est sûrement familier, préférons lui l’expression française de « financement participatif ». Il s’agit d’une forme de mécénat, faisant appel à un public privé à travers des dons. Le procédé consiste pour une institution à financer un projet grâce aux dons de particuliers. La démarche se fait en ligne, il existe de nombreuses plateformes dédiées sur lesquelles les projets sont légion telles que kisskissbankbank.com, commeon.com, ulule.com pour n’en citer que quelques-unes. Pourquoi un tel engouement pour cette nouvelle forme de mécénat ? En partie, parce que depuis presqu’une trentaine d’années, le financement participatif devient un des leviers majeurs de financement pour des institutions culturelles en mal de subventions publiques, en même temps qu’il attire un public de plus en plus nombreux et curieux de participer au rayonnement culturel français. Il s’agit ici de questionner surtout les campagnes de financement à travers les plateformes en ligne. Pour autant, certains musées possèdent également un service de mécénat qui leur est propre. Le crowdfunding est également révélateur d’un déséquilibre entre les musées déjà pourvus d’un service de mécénat et ceux qui n’en ont pas ; et qui passent alors par leur service de communication pour mettre en place de tels projets d’appel aux dons.

Photo 1 : La Victoire de Samothrace, restaurée grâce à une campagne de crowdfunding en 2013 ©Musée du Louvre

Le crowdfunding : pour le musée et son image

L’avantage pour l’institution culturelle concernée est d’enrichir ses collections et de perpétuer sa mission de conservation, restauration et mise en valeur des biens possédés, dans le but de les exposer au grand public. Ce genre d’événements médiatiques et financiers que sont les campagnes de financement participatif permet alors à un musée ou à une fondation de poursuivre ses missions. Dans le cas des musées et autres institutions culturelles, les campagnes de financement visent bien souvent à donner un coup de pouce à la restauration ou à l’achat d’œuvres d’art et biens patrimoniaux, à la rénovation d’espaces d’exposition ou de lieux historiques attachés aux structures culturelles ou encore à l’ouverture d’antennes.

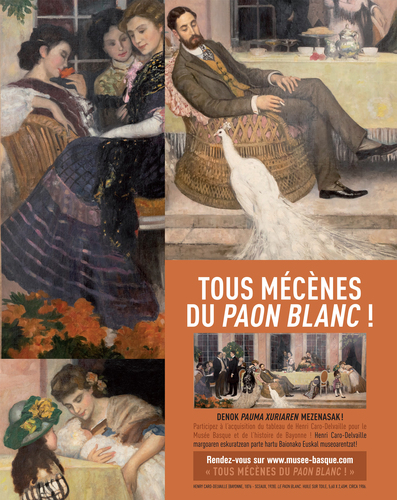

Le crowdfunding permet donc aux musées et institutions culturelles de financer des projets relatifs à la gestion des collections. Le plus souvent, il s’agit de financer des restaurations d’œuvres. Nous pouvons en citer plusieurs comme la restauration de la Victoire de Samothrace en 2013 au Louvre, les tableaux Judith présentant la tête d’Holopherne et La Mort de Didon du peintre italien Mattia Preti au musée de Chambéry en 2018, le cénotaphe de Michel Montaigne au Musée d’Aquitaine en 2017, etc. Il peut s’agir aussi de campagnes pour l’achat d’une œuvre, c’est le cas actuellement au Musée basque à Bayonne. L’acquisition concerne le tableau Le Paon blanc de Henry Caro-Delvaille. Parfois, les financements participatifs servent également à la rénovation d’espaces muséographiques ou d’espaces historiques des musées. C’est le cas par exemple de la dernière campagne du Musée du Louvre sur leur site tousmecenes.fr. L’objectif de ce projet est de replanter la grande allée du Jardin des Tuileries et de lui redonner son aspect du XVIIe siècle.

Photo 2 : Le Paon blanc, Henry Caro-Delvaille, campagne de financement participatif pour son achat à Bayonne en 2021 ©Musée basque

Dans tous les cas, ce qui ressort de l’appel aux dons de particuliers est le besoin pour les institutions culturelles d’obtenir une aide financière dans le but de poursuivre ses projets et de perpétuer l’image du musée. D’une certaine façon, il est plus question du musée dans son ensemble, visible par le public, que de l’œuvre ou de l’espace concerné par la campagne de financement participatif. Ainsi, le crowdfunding est une manière d’obtenir de l’argent pour un projet très précis, tout en œuvrant à l’image générale du lieu culturel en question.

La gestion des collections et du patrimoine ne passe plus aujourd’hui uniquement par le fait de conserver des biens et des objets d’art ou d’histoire dans des musées. Il est attendu que les œuvres soient montrées et visibles par le plus grand nombre. La démocratisation de la culture et l’ouverture des musées s’accentuent depuis quelques années. Et cette tendance se retrouve très bien à travers le crowdfunding, qui cherche à étendre le public d’un musée et à toucher le plus de futurs visiteurs possibles. Au-delà de la conservation, le musée se doit d’être aussi et surtout le lieu de l’exposition où les projets financés doivent être visibles pour les visiteurs qui ont participé à ce financement.

Photo 3 : appel au don du Musée de Chambéry pour la restauration de deux tableaux en 2018

Les atouts du crowdfunding pour les musées

Ce type de financement revêt plusieurs intérêts pour les structures qui en sont à l’origine. D’une part, les campagnes de financement sont souvent l’occasion de campagne de communication. En effet, pour espérer recevoir des dons, il faut communiquer sur le projet soutenu. Ainsi, c’est l’image du musée qui est mise en avant, dans le but de se faire connaître davantage. L’intérêt de ces événements est donc de fidéliser un public déjà averti et habitué, mais aussi de toucher un public beaucoup plus large, dans l’espoir de le fidéliser. Et rien de tel que de lui demander de financer l’achat ou la restauration d’une œuvre pour lui donner envie de venir visiter le musée, y découvrir l’œuvre qu’il a contribué à financer comme récompense, et lui donner ainsi envie de (re)venir encore et encore. De même, il arrive que certaines institutions muséales offrent des contreparties pour remercier les donateurs : entrées pour le musée, produits de la boutique et produits dérivés. Ce sont aussi des moyens de fidéliser le public tout en jouant sur la marque du musée, en développant son image.

Pour les musées, les campagnes de crowdfunding permettent donc de toucher un public très large. Elles ont principalement lieu sur internet, rendant possible et facile un don en quelques clics. De ce fait, l’arsenal de communication mis en place se trouve présent sur les réseaux sociaux et le site internet, associé selon les musées à des campagnes de publicité dans les villes et sur les transports. L’idée même de la campagne est de faire parler de soi pour être entendu par le plus de monde possible. Plus de personnes entendront parler de la campagne, plus il y aura de donateurs. Ainsi, le crowdfunding n’est pas juste une manière d’obtenir des dons, mais c’est aussi une manière de gagner un nouveau public. Pour les institutions culturelles, c’est tout autant la communication autour du projet que le projet lui-même qui importe, dans le but de créer un lien privilégié avec son public, habitué ou non.

La démocratisation de la culture passe donc par les campagnes de crowdfunding, autant que par tous les projets mis en place à l’intérieur des musées. Internet et l’explosion des réseaux sociaux rend en effet possible de toucher un public peu habitué. Dans le cadre de tels projets, certaines structures culturelles font le choix de créer des sites internet ou des blogs afin de donner une plus grande ampleur à la campagne. Ces derniers présentent le projet et l’ensemble des recherches qui l’accompagnent, afin de montrer au public comment avance le projet. Par la suite, les sites laissent une trace de la campagne, de ses bienfaiteurs, et de l’aboutissement du projet, comme mémoire collective. C’est le cas par exemple du musée d’Aquitaine qui a créé le blog « Pour Montaigne » dans le cadre de l’appel au don pour la restauration du cénotaphe de Michel Montaigne. A la suite du financement, le cénotaphe a été restauré en 2017-2018, le blog est encore en ligne pour montrer la campagne ainsi que les travaux de restauration réalisés, mais aussi pour poursuivre les recherches archéologiques en cours.

Photo 4 : Cénotaphe de Michel de Montaigne restauré grâce à une campagne de crowdfunding en 2017, Musée d’Aquitaine ©C. L.

Une réponse au manque de subventions publiques

Il en ressort dans l’ensemble que les campagnes de crowdfunding révèlent d’un manque de financement public pour les structures muséales et culturelles. Les coupes budgétaires et le tarissement de l’aide publique conduit en effet les musées et fondations à devoir se tourner vers d’autres ressources financières. Les campagnes de financement participatif, s’adressant directement au public du musée permettent alors de combler des lacunes dans les fonds et de rendre possible des projets à l’arrêt. Pour donner une idée de l’ampleur du crowdfunding en France, le site Club innovation & culture France répertorie les diverses campagnes en cours. Pour le premier semestre de l’année 2019, c’est 524 000 € qui ont été récoltés pour l’ensemble des lieux de patrimoine français.

Pour les structures culturelles, s’essayer à ce type de financement encore moderne est aussi une façon de jouer la carte de l’innovation pour son public. Ce nouveau système économique n’est plus dépendant uniquement de l’État et du Ministère de la Culture, bien au contraire, il se rapproche de son public. C’est une façon de rendre l’art et la culture à ceux qui en profitent tous les jours, au public, et de sortir de la dépendance financière de l’argent public.

En même temps, il semble qu’au vu des coupes budgétaires, le recours au mécénat continuera. Il est d’ailleurs très populaire chez le public, souvent curieux et désireux de venir apporter sa part à l’édifice de la conservation et gestion des collections. L’idée de participer à la mise en valeur des œuvres d’un musée ou d’une fondation et de voir son nom apposé sur un panneau de remerciements conduit de nombreux visiteurs habitués ou non au lieu à donner une somme plus ou moins importante pour participer à cette grande aventure.

Le numérique a largement pris place dans les musées et fondation, les campagnes de financement participatif en font partie, se tenant essentiellement sur internet et les réseaux sociaux. Les campagnes de financement participatif offrent alors aux musées l’acquisition de nouvelles œuvres ou leur restauration, ou bien encore la rénovation d’espaces de la même façon qu’elles leur offrent un nouveau public et une image de modernité.

Clémence Lucotte

#crowdfunding #mécénat #financementparticipatif

Photo de vignette : Appel au don pour la campagne d’achat du tableau Le Paon blanc au Musée basque de Bayonne

Photo d’introduction : Appel au don pour la campagne de restauration du tombeau de Napoléon au Musée de l’Armée

Des musées comme des aéroports ?

Comment un musée peut-il mieux servir son public ? Comme je passe beaucoup de temps dans les aéroports, l’autre jour, après une escale de quatre heures à Chicago O’Hare, j’ai commencé à réfléchir sur les similarités entre les deux types d’établissements.

Crédit : JC

Les iPads à l'aéroport Toronto Pearson (YYZ). Crédit : JC

Il est clair que les musées et les aéroports n’ont pas le même but : les aéroports, comme des gares de trains, sont des grosses salles d’attente pour faciliter le transport des personnes et des biens. Les musées sont censés être des lieux de recherche et de sauvegarde, des endroits presque sacrés ! Mais restez avec moi ; prenez l’exemple de votre ami qui n’aime pas les musées. Avant de s’interroger sur les raisons qui font qu’il est votre ami, voyons pourquoi cette personne abhorre les musées.

Car enfin, tandis que les aéroports sont des lieux de transition, les musées sont les lieux de transmission. Mais pour votre ami « muséophobe », un aéroport est aussi un lieu public parfois :

- 1. Frustrant, pour comprendre le sens d’orientation, à la signalétique indispensable

- 2. Usé, délaboré

- 3. Ennuyeux

- 4. Claustrophobe

- 5. ou bien trop vide

Cette description vous rappelle de quelque chose ?

Pour l’aéroport, comme pour le musée, vous vous munissez d’un billet d’entrée rempli d’informations. Dans le cas d’un voyageur fréquent (avec numéro de fidélité), l’aéroport vous connaît mieux que vous le supposez. Avec ce numéro de voyageur fréquent, la compagnie aérienne sait que, par exemple, le mois dernier vous avez passé dix jours au Canada, que vous faites souvent l’aller-retour à Marseille en semaine qui indique un voyage d’affaires, et que parfois vous voyagez à deux, souvent vers les destinations ensoleillées. Ce numéro vous permet d’accéder aux endroits spécialisés —la Sky Lounge Air France, ou votre commande habituelle, un gin tonic vous attend. Vous êtes salué par votre nom dès votre entrée dans le bâtiment, avec un accueil chaleureux et personnalisé. Quel plaisir vous trouvez lors de vos voyages. Vous auriez même envie de simplement rester à l’aéroport !

Et si nous élargissons ce plaisir aux autres lieux qui accueillent le public ? Nina Simon, auteur du livre The Participatory Museum, compare les musées avec un autre établissement inédit : les casinos. Tandis que le résultat n’est pas le même, nous pouvons apprendre pas mal de choses sur la customisation de l’expérience muséale. Avec la carte d’adhèrent d’un casino (Simon emploi l’exemple de Harrah’s) qui est inséré dans chaque machine et à chaque table de jeux, et pour retirer les jetons à la caisse et retirer son argent gagné (sous réserve !). La carte permet à l’établissement de savoir à quelle fréquence l’usager vient au casino, combien il dépense, et son « point de douleur » (après avoir perdu 87 euros, il s’arrête). Quand l’usager vient au guichet pour collecter ses gains, l’insertion simple de sa carte permet à la caissière de voir le nom du client (Bonjour, M. Martin), sa fréquentation (tous les mardis de 17h à 19h), et ses habitudes pendant son séjour (il adore le poker). La caissière peut voir, par exemple que comme M. Martin aime le poker, peut-être il sera éventuellement intéressé par une nouvelle table de poker qui peut apparaître prochainement, ou le tournoi de poker qui aura lieu dans deux semaines. Quel bonheur de pouvoir répondre et s’adapter aux besoins de son public avec un telle exactitude et efficacité ?!

Grâce à votre Carte d’Abonnement toutes vos visites deviennent qualifiantes*

Votre Carte d’Abonnement du Club Muséo vous fait bénéficier du statut de «visite qualifiante» pour toutes vos visites sur le réseau de sites* du Club Muséo.

Cette carte vous tente? Crédit : JC

Les musées rêvent de faire pareil.

Cette idée de customisation n’est pas hors la portée des musées ; au contraire, ce type d’adaptation aux publics est même préférable pour les musées et les lieux culturels. Plusieurs établissements ont déjà un système d’abonnement mais qui n’exploitent pas les informations recueillies. Imaginons si à chaque glissement de la carte, l’agent d’accueil a la capacité de saluer notre cher visiteur, de voir sa fidélité au musée, et de pouvoir recommander un évènement ou une exposition qui rentre dans ses intérêts. Quelle satisfaction de venir au musée et se sentir chez soi grâce à l’expérience customisée !

Donc, pendant cette saison hivernale, pour que les musées ne deviennent pas des grosses salles d’attente qu’on visite uniquement en cas d’intempéries, réfléchissons sur les opportunités que les musées peuvent nous offrir. Plus nous pouvons tisser de liens avec nos publics, plus ils auront envie de revenir nous voir. Le gin tonic est facultatif !

Jill CARLSON

#personnalisation

#fidelisationdespublics

#participation

Lisez The Participatory Museum de Nina Simon en anglais, ici : http://www.participatorymuseum.org

La conception scénographique à la Cité des Sciences et de l’Industrie

La conception des scénographies à la Cité des Sciences et de l’Industrie (Paris) se compose de plusieurs contraintes qui rendent accessibles les expositions au plus grand nombre et de valoriser le travail des équipes sur plusieurs années.

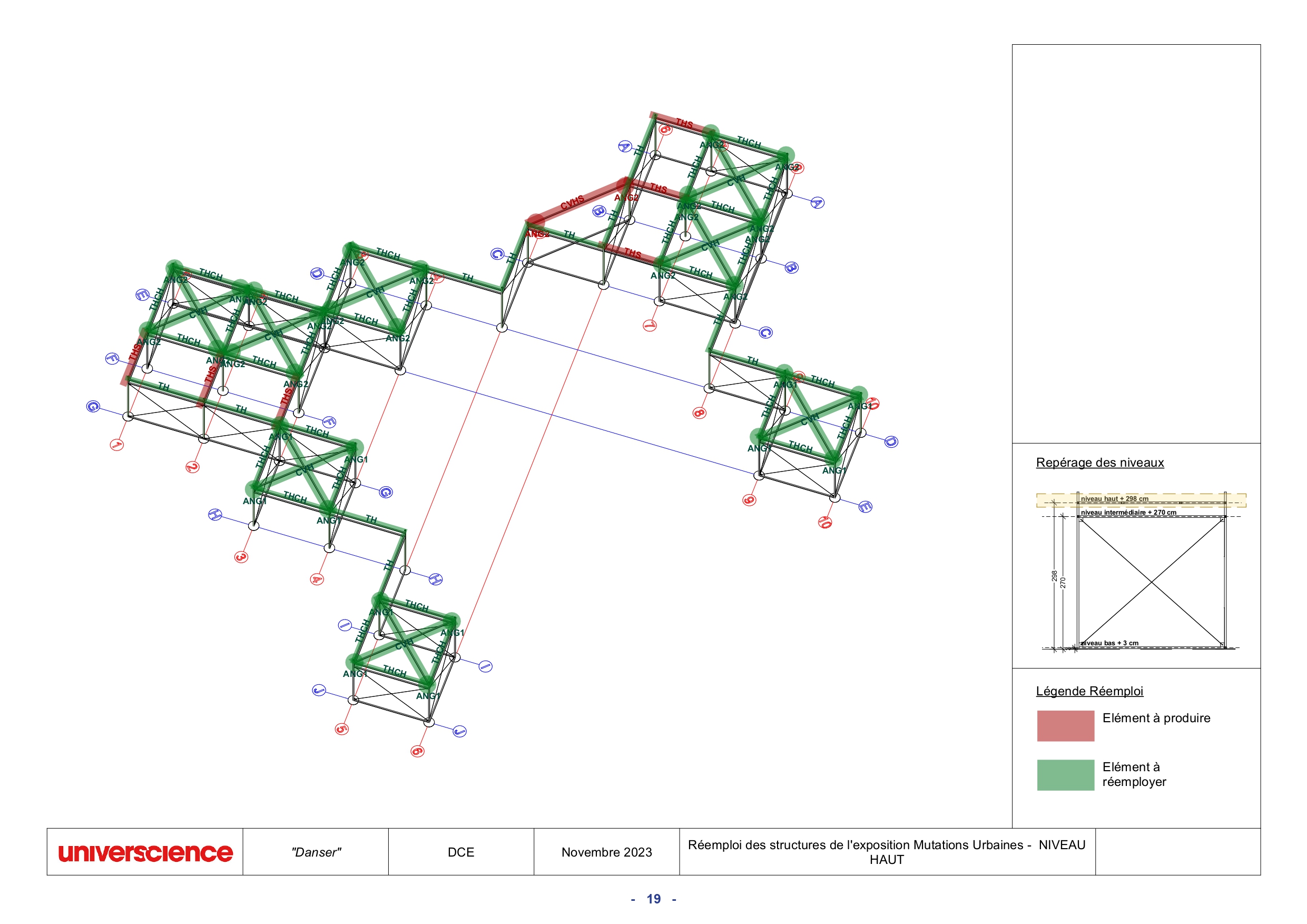

Éléments de travail pour l’exposition Danser ©MC

La Cité des Sciences et de l’Industrie en quelques chiffres

La Cité des Sciences et de l’Industrie (CSI) est un centre de culture scientifique, technique et industrielle. Elle possède une offre culturelle riche avec cinq expositions temporaires environ et une dizaine d’expositions permanentes. Son offre est tout public avec deux cités des enfants (2-7 ans et 5/12 ans). Son nombre de visiteurs à l’année atteint presque les 1 993 000 visiteurs.

Pour atteindre ce nombre, de nombreux corps de métiers sont mobilisés afin de faire fructifier les expositions : des muséographes, des personnes chargées de la communication, du mécénat et bien d’autres. Il s’agit dans cet article de mettre en lumière le travail des architectes-scénographes de la CSI.

Le scénographe d’exposition face aux impératifs des ERP (Établissements Recevant du Public)

Pour toute exposition, il est obligatoire de rendre accessible au plus grand nombre. Cette nécessité favorise le confort de l’ensemble des visiteurs.

Les expositions doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) : personnes en fauteuil roulant, avec des enfants, des poussettes… Pour cela, le scénographe travaille avec des unités de passage. Une unité de passage correspond à 90cm. Pour rendre accessible l’exposition, il est nécessaire d’avoir un parcours du début à la fin de l’exposition d’au minimum deux unités de passages soit 1,40m. Si, dans une exposition, les visiteurs sont amenés à revenir sur leur pas, il est nécessaire de laisser un espace d’1,50m afin de permettre au fauteuil roulant de faire demi-tour.

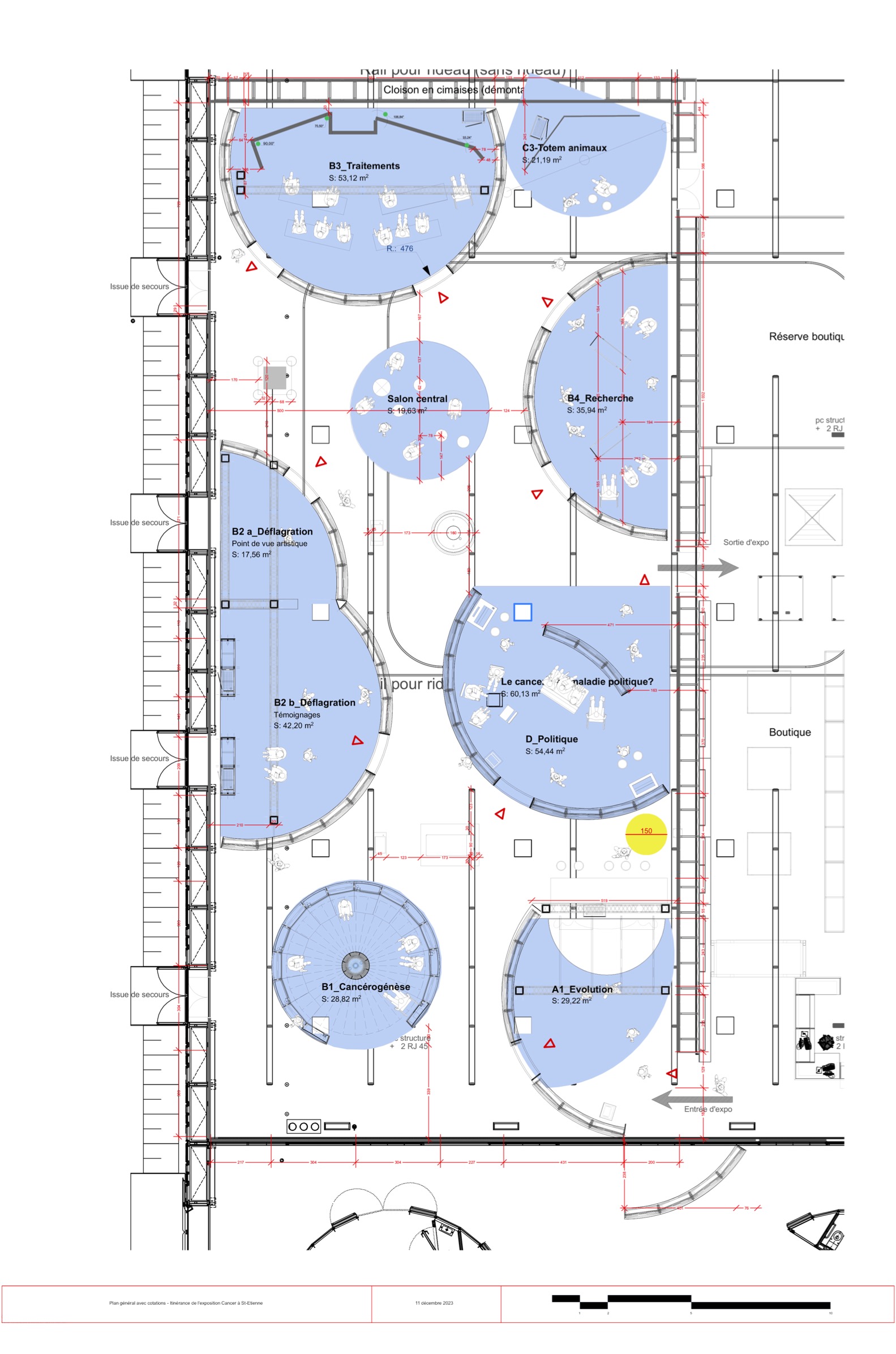

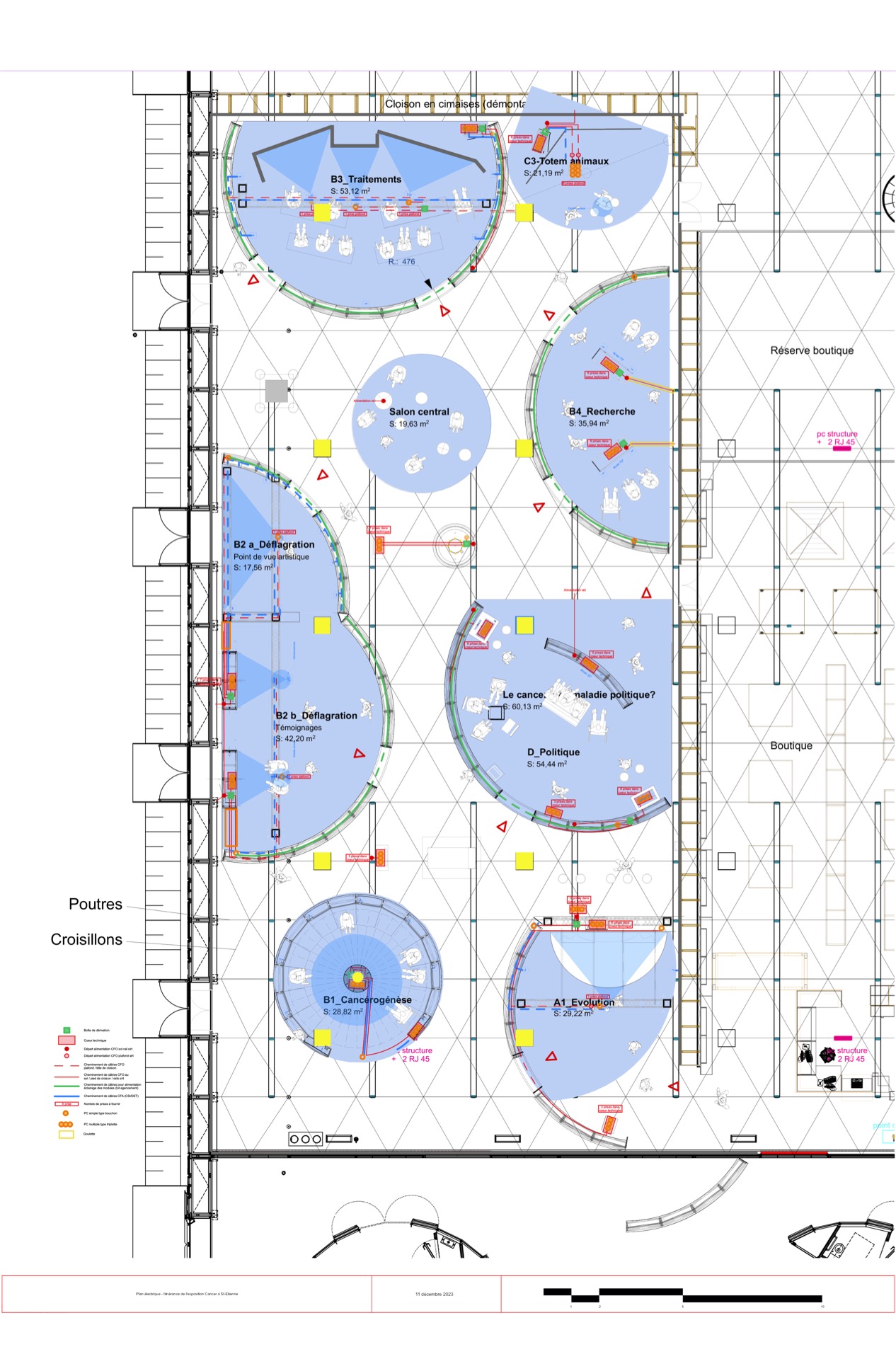

Plan de l’exposition Cancer pour l’itinérance à la Cité du design de St-Etienne @MC

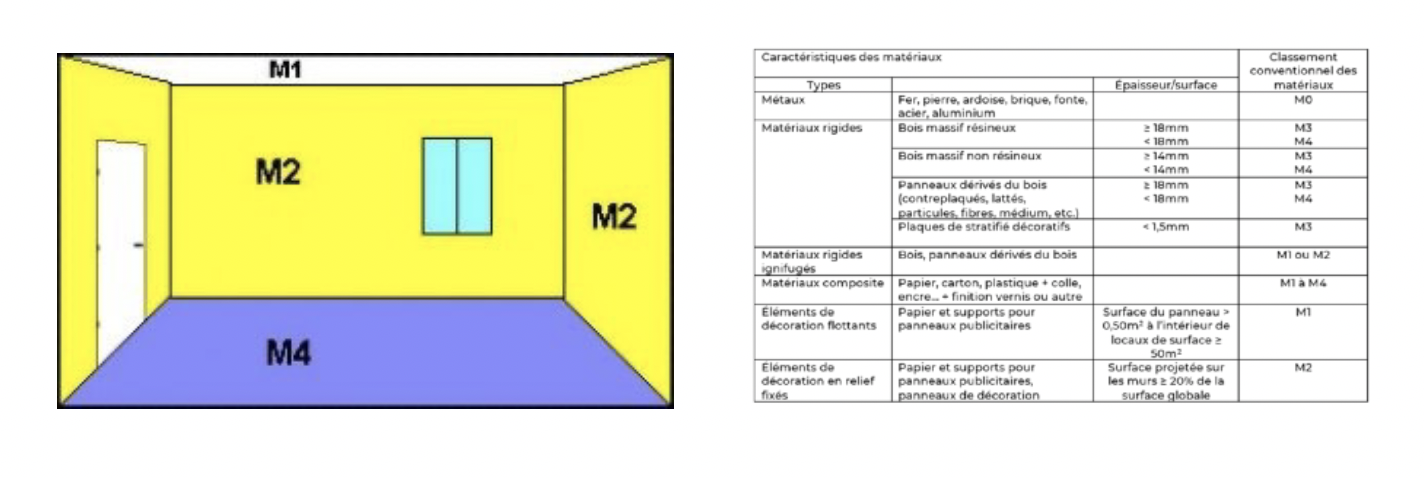

Qui dit ERP dit sécurité! De nombreuses contraintes voient le jour afin de répondre aux exigences : des matériaux classé feu, aux traitements de surface en passant par le traitement de matériaux transparents avec des indications au sol ou tout autre signalétique originale. Ou encore les parois « miroir » qui doivent être légèrement floués pour limiter les risques de collisions.

Classement feu dans les espaces d ‘exposition ©Bruno Exemples de matériau avec leur classement feu, 2021 © POPAI

Pour pallier ces réglementations, la CSI fait appel au bureau de contrôle « Veritas » qui donne leur avis et des préconisations sur la sécurité. Le dernier mot revient au responsable unique de sécurité, nommé le RUS, qui engage sa responsabilité morale dans les choix effectués.

Le scénographe d’exposition face aux volontés de l’institution

L’ensemble des expositions conçues pour la CSI sont pensées pour être itinérantes et être accueillies par d’autres institutions en France et/ou à l’étranger en fonction de l’exposition. Elles peuvent itinérer entièrement ou dans une version réduite pendant plus ou moins 10 ans, mais peuvent également être démantelées au bout de 3/4 ans si elles ne trouvent pas le succès escompté. L’itinérance est très variable en fonction des expositions, des potentiels acheteurs…

Au vu de l’augmentation des coûts des matériaux depuis la pandémie, la CSI conçoit ses projets différemment. Le budget d’exposition restant identique, les concepteurs s’ouvrentà de nouveaux matériaux mais également au ré-emploi et/ou à la réutilisation de matériaux d’exposition précédente.

Extrait du DCE de l’exposition Danser @Clara Bombled-Marcandella

Le réemploi est à l’heure actuelle variable en fonction du projet mais la CSI tend à insuffler un pourcentage de réemploi ou de réutilisation dans les expositions aux alentours de 80%.

L’itinérance, une vraie volonté à prendre en compte

Quatre grands principes sont à suivre lorsque nous parlons d’exposition itinérante à la CSI. Vous trouverez à la fin de l’article un document plus détaillé de l’ensemble des principes évoqués ci-dessous.

Tout d’abord, l’exposition doit être modulable. Pour chaque lieu d’accueil, il est nécessaire de prendre en compte ses contraintes architecturales, d’éclairage et de sécurité. Plus l’exposition sera modulable, plus l’exposition sera adaptable à différents lieux. Ceci favorise l’accueil de l’exposition dans divers lieux qui peuvent être très différents.

Plan électrique de l’exposition Cancer à la Cité du design de Saint-Etienne, les carrés jaunes représentent des grilles de ventilation présentes au sol et le point jaune l’ancrage du dôme sur le grill technique de l’espace d’accueil @MC

Le deuxième grand principe est la durabilité. Une exposition itinérante est sujette à plusieurs montages et démontages. Il est primordial de concevoir l’exposition avec des matériaux durables, robustes et/ou facilement remplaçables.

Le troisième est la légèreté. Ce principe facilite à la fois le transport, les montages et les démontages des expositions par les équipes.

Le quatrième est l’adaptabilité. Afin de favoriser un accueil par plusieurs institutions, les expositions itinérantes peuvent être pensées avec une version réduite. Un travail est également réalisé auprès des graphistes et des personnes en charge de l’audio-visuelle et du multimédia pour adapter les langues si l’exposition a l’opportunité d’itinérer hors France.

Un dernier élément à ne pas négliger est le transport. Pour faciliter le transport, de l’acheminement du camion à l’espace d’exposition, de nombreuses contraintes viennent s’ajouter, notamment les dimensions des éléments afin d’être le plus efficient possible et favoriser les déplacements au sein du lieu d’accueil.

L’itinérance, une volonté qui limite l’utilisation d’éléments offerts par la Cité des Sciences et de l’Industrie

Le bâtiment de la CSI offre une grande hauteur sous-plafond avec la présence d’un grill technique qui permet de s’accrocher pour l’éclairage et l’audio-visuel notamment. Des cimaises ont également été conçues spécialement pour la CSI, appelées cimaises Sirt. Ce sont des cimaises auto-portantes modulables qui permettent une diversité de possibilités.

Photographie de l’exposition Banquet à la CSI avec le grill technique @E-Laurent-EPPDCSI

Cependant, lorsque qu’une exposition est conçue pour être itinérante, les concepteurs ne peuvent pas utiliser le grill technique ou les cimaises Sirt. Celles-ci peuvent être utilisées seulement pour les parties de l’exposition qui n’itinèrent pas, comme le grill technique. Le grill technique est remplacé par des structures tridimensionnelles Stacco ou Prolite, par exemple, pour répondre aux besoins des éclairagistes et du multimédia.

L’itinérance, une opportunité pour la Cité des Sciences et de l’Industrie

L’itinérance est un réel bénéfice pour la CSI. Elle fait rayonner l’établissement en France et à l’étranger, augmente sa notoriété et valorise le travail des concepteurs sur plusieurs années.

Elle permet d’amortir les coûts de production d’expositions pour les structures d’accueil et de diminuer l’impact environnemental, un transport routier étant moins impactant que la production d'une exposition.

Vous pouvez retrouver l’exposition Danser à la CSI de juillet 2024 jusqu’à juin 2026 et l’exposition Cancer à la Cité du design de St-Etienne jusqu’au 13 juillet 2024.

Nos remerciements à Clara Bombled-Marcandella, architecte-scénographe, et Stéphane Savard, chef de service logistique à la Cité des Sciences et de l’Industrie.

Maryline Catherine

Pour aller plus loin :

#itinérance #conception #exposition

Le fonds de dotation, radeau de fortune(s)

« Dix ans de Fonds de dotation du Louvre, c'est très peu comparé aux huit siècles d'histoire du musée et pourtant, pour nous, c'est déjà beaucoup. Ces dix années ont permis d'installer le Fonds dans le paysage philanthropique français comme un exemple à suivre»1, Philippe Gaboriau, directeur du Fonds de dotation du Louvre depuis 2014.

À l'heure où les affres de la pandémie sévissent encore en France et menacent la stabilité économique du pays, les mesures sont encore floues quant au soutien financier et à la réouverture des lieux culturels après ces mois de confinement. Les premiers émois du ministre de la culture, soubresauts discrets et timides, murmurent que seuls les « petits musées » seraient autorisés à accueillir de nouveau du public ou que les monuments historiques bénéficieront d'un prêt garanti par l'état. Voilà qui confirme le désengagement progressif de l'état dans le financement des institutions culturelles alors même que le marché de la culture devient de plus en plus concurrentiel : les musées rivalisent en effet avec des fondations irriguées par des moyens colossaux. Dans ce contexte le fonds de dotation fait bien émerger une nouvelle forme muséale, hybride, bénéficiant de ses propres ressources, inspirée des musées américains et de leur système d'endowment funds. Radeau de fortune(s), promesse d'indépendance financière... Le cataclysme économique déclenché par le coronavirus lance un coup de projecteur sur la nécessité de ce dispositif pour la survie économique des musées.

Cercle de mécènes du musée du Louvre © https://www.louvre.fr

Qu'est-ce qu'un fonds de dotation ?

Dans la lignée de la loi Aillagon qui permet un avantage fiscal pour toute disposition de mécénat, le fonds de dotation est un nouvel outil encourageant lui aussi les financements privés vers des organismes ou des missions d'intérêt général. Cette structure juridique permet d'accueillir dons et legs de particuliers ou d'entreprises qui sont transposés dans le budget du musée. Le musée du Louvre est un pionnier en France et pour cause : c'est à la suite de l'implantation du nom « Louvre » à Abu Dhabi que la célèbre institution presse le gouvernement français de créer une nouvelle forme juridique pour disposer des quelques 120 millions cédés par les Émirats Arabes. La loi est promulguée le 4 août 2008, le Louvre ouvre son fonds de dotation en 2009. Et la formule a du succès : pas moins de 3 000 fonds ont éclos en France depuis 20082 ! Outil d'émancipation des financements publics, pensé pour faire fructifier les dons en investissant l'argent en bourse, le fonds de dotation permet d'accueillir des dons de particuliers comme d'entreprises pour mieux compenser la baisse croissante de subventions allouées aux établissements culturels depuis 2012 (pour exemple le musée du Louvre a perdu près de 30 millions d'euros de subventions publiques en dix ans)3. Ce phénomène s'explique à la lumière du modèle muséal états-unien. Les États-Unis ne disposant pas de ministère de la Culture, les musées américains fonctionnent majoritairement grâce à des financements privés permis par les endowments funds (entité interne au musée qui permet la gestion de capitaux). La France a ainsi adapté ce système en préservant une spécificité culturelle : celui de la séparation du fonds du musée en lui-même afin de garantir l'inaliénabilité des collections.

Un musée-entreprise au service de l'intérêt général ?

Plusieurs avantages à ce point. Le musée soutenu par des financements privés se détache entièrement des recettes de billetterie, ce qui pourrait encourager une plus grande liberté quant aux contenus scientifiques des expositions4. La pression de la rentabilité économique de l'exposition vis-à-vis du public étant réduite, nous pouvons espérer que l'institution devienne plus innovante. À noter également que le financement privé a déjà permis au musée du Louvre de mettre en place des projets importants développés sur du long terme comme la création de nouvelles infrastructures tels que le centre de conservation près de Lens et celui de Liévin pour lequel 1,4 millions d'euros proviennent du mécénat5. D'autres expériences de mécénat collaboratif ont également décuplé les capacités du musée : au Palais des Beaux-Arts de Lille, ce dispositif mis en place depuis 2017 a permis l'acquisition et la restauration d’œuvres d'art, de rénover les plans-reliefs de la collection, ou penser un programme de démocratisation culturelle6.

Logo du fonds de dotation du Centre Pompidou © Centre Pompidou

Si le fonds de dotation est un appareil protéiforme, adapté à la diversité des besoins des structures, il exige aussi de développer de nouvelles stratégies de management, notamment en suscitant le besoin de recruter plus de professionnels chargés de gestion des fonds. En plus de ces questions relatives aux ressources humaines, nous pouvons également interroger la manière dont est employé cette forme juridique. Prenons pour exemple le fonds Accélérations créé par le Centre Pompidou en 2018 : celui-ci semble être une belle vitrine pour le musée plus qu'un support d'innovation. Sept entreprises à ce jour sont partenaires du Centre pour réaliser ensemble une résidence d'artistes autour d'un thème pour le moins consensuel (pour cette saison 2018-2020, le sujet est « l'émotion »). De plus, les œuvres produites par les artistes dans ce cadre rentrent d'office dans les collections du musée. La volonté d'amplifier la visibilité des donateurs valorise davantage la place de l'entreprise dans la société plus qu'elle n'enrichit l'identité du musée. Difficile de définir ici dans quelle mesure ce type de mécénat, fédérateur d'entrepreneurs, soutient une mission d'intérêt général tant cette initiative constitue un bel outil de communication.

D'autre part, la création du fonds et sa rentabilité nécessitent évidemment d'y injecter des moyens importants. Pour le musée des Beaux-Arts de Lyon par exemple, le fonds est abreuvé chaque année de 50 000 euros provenant de son président, Raphaël Appert, directeur général du Crédit Agricole Centre-Est. L'impératif d'une manne de départ pour créer le fonds limite également les initiatives : l'administrateur du château de Versailles Thierry Gausseron déclare en effet qu'il faudrait au minimum 40 millions d'euros pour que la création du fonds puisse être rentable. Le fonds serait-il ainsi un outil qui bénéficierait en majorité aux grosses structures ? Cet argent une fois placé en bourse crée également des ressources qui peuvent être certes décuplées, mais qui demeurent instables. Cette privatisation progressive des musées ouvre la porte à une financiarisation croissante des institutions et des œuvres d'art : or, un musée est-il un produit financier comme un autre ?

Le fonds de dotation apparaît ainsi comme un levier d'expérimentation vers un statut entrepreneurial du musée. Seule échappatoire à un monde de la culture en crise.

E. B.

#dons

#mécénat

#muséesprivés

1 Philippe Gaboriau cité par : Martine Robert, « Le musée du Louvre profite à plein bénéfices de son fonds de dotation », in. Les Echos, 6 décembre 2019, [En ligne] disponible sur : https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/le-musee-du-louvre-profite-a-plein-des-benefices-de-son-fonds-de-dotation-1154327 (consulté le 15/04/2020).

2 Sarah Hugouneng, « Les fonds de dotation, une révolution pour financer les musées ? », Le Quotidien de l'Art, 23 avril 2020, [En ligne], disponible sur : https://www.lequotidiendelart.com/articles/17599-les-fonds-de-dotation-une-révolution-pour-financer-les-musées.html (consulté le 15/04/2020).

3 Ibidem

4 Fabrice Hervé, Rémi Mencarelli, Mathilde Pulh, « L'évolution de la structure de financement des organisations muséales : éclairage sur le rôle des endowment funds », Erudit, 28 juillet 2011, [En ligne], disponible sur : https://www.erudit.org/fr/revues/mi/2011-v15-n3-mi1813695/1005432ar/ (consulté le 15/04/2020)

5 Ministère de la Culture. Le futur Centre de Conservation du Louvre à Liévin. [En ligne], disponible sur : https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Le-futur-Centre-de-conservation-du-Louvre-a-Lievin

6 PBA Lille. Musée privé. Mécénat. [En ligne] disponible sur : https://pba.lille.fr/Musee-prive/Mecenat

Le NFT expliqué à ma mère

Depuis février 2021 les NFT, une sorte de cryptomonnaie, agite les rédactions de nouvelles technologies comme artistiques. Entre les jargons, les raccourcis et les acronymes, entre les enthousiastes et les inquiets, difficile de s’y retrouver. Alors maman, je vais essayer de t’expliquer, même si je suis néophyte en la matière.

Le NFT veut dire en anglais ‘Non Fungible Token” c’est-à-dire Jeton Non Fongible, ou plus simplement jeton non échangeable. Ces jetons virtuels peuvent te rappeler les jetons de pokers : ce sont des supports de valeurs, d’un montant d’argent. Ils circulent donc comme des actions financières qui peuvent prendre ou perdre de la valeur. Ces jetons ne s’échangent pas sur les cours boursiers habituels où des institutions financières jouent des rôles d’intermédiaires, ils s’échangent sur des blockchains et particulièrement pour les NFT sur la blockchain « Etherum ».

Image d'en-tête : Exemples de NFT - Capture d’écran de la Marketplace Nifty Gateway

Apparté : qu’est-ce que la blockchain ?

Imagine une chaîne de blocs, cette chaîne est décrite comme un « système informatique participatif et décentralisé », c’est-à-dire que la chaîne relie plusieurs serveurs placés partout dans le monde. Les « blocs » sont donc les stockages de l’information, mais ils contiennent aussi une sorte de serrure : chaque information est dotée d’un code – une cryptographie – qui permet à la fois de certifier, protéger, et tracer son passage par les « nodes » qui décodent l’information et la transmettent.

C’est par ce système qu’existent les cryptomonnaies, l’écriture cryptée permet de certifier que tel élément numérique a été acheté par tel agent à un moment donné, qui va générer un code – une trace ou une empreinte – dans le système et transmettre les informations simultanément à tous les utilisateurs.

Les Jetons Non Fongibles (NFT) sont très particuliers, d’une part ils sont différents des autres cryptomonnaies (comme la plus connue : le bitcoin ou l’etherum) car au-delà d’être une somme dans ton portefeuille, ils sont liés à une image numérique : une photo, une vidéo, voire de la musique donc des fichiers numériques de formats variés (jpeg, MP3, GIF etc.) qui constituent une « information complémentaire » sur le code du jeton.

D’autre part la différence repose sur la notion de « non fongible ». Imagine un billet de 5 euros unique : tu ne peux pas échanger ton billet de 5 euros contre 5 pièces de 1 euro.

Ajoute à cela l’image numérique qui est liée au jeton. En principe une œuvre du même artiste n’est pas égale à une autre, et à l’opposé un fichier numérique est duplicable à l’infini, tu peux copier/coller autant de fois que tu veux, un fichier en vaut un autre. La subtilité du NFT se joue ici : en étant « non fongible », l’image numérique qui lui est liée prend de la valeur, ce fichier qui d’ordinaire se « copie/colle » n’est plus égal aux autres. L’image adopte le principe de l’œuvre d’art car elle est accolée à un jeton unique avec un code traçable : ce fichier numérique est devenu rare et unique. C’est ainsi que, comme pour le marché de l’art, c’est le jeu de l’offre et de la demande qui fait augmenter la valeur du jeton à mesure qu’il est échangé.

Alors comment ça marche ?

Pour entrer sur le marché il faut s’inscrire sur l’une des nombreuses plateformes en ligne, les plus connues sont OpenSea, Mintable, Nifty Gateway et Rarible, ce sont des places de marché – exactement sur le même principe qu’un emplacement sur le marché du samedi matin. Elles ont pour rôle d’identifier les utilisateurs et de les intégrer à la blockchain Etherum. Cependant, ce marché qui est défendu comme libre d’accès ne l’est pas exactement : il y a des coûts d’entrées sur ces places et les coûts de transactions pour transformer tes dollars en cryptomonnaie. Ainsi, si tu veux placer une photo de vacances en NFT il faut s’attendre à payer entre 30 et 300 dollars simplement pour entrer sur le marché.

Une fois sur le marché, la photo de vacances que tu auras générée et évaluée pour un montant de X Etherum sera une écriture cryptée sur la blockchain, si elle est échangée, tu recevras des dividendes à chaque échange. Tous les utilisateurs pourront voir la photo qui servira à l’identification de l’actif, c’est pour cela que les NFT permettent d’échanger de l’art numérique comme de la musique, des extraits d’exploits sportifs : tout ce qui peut faire l’objet d’une image.

Est-ce que c’est nouveau ?

Historiquement dans les nouvelles technologies et les cryptomonnaies (qui sont pour le dire vite des devises virtuelles, qui ne sont pas frappées ou imprimées) le NFT existe depuis les années 2010 et a déjà connu des « booms » d’intérêts.

Tu as pu en entendre parler en 2017 avec les CryptoPunks qui ont eu un tel succès que certaines galeries d’art ont demandé des impressions pour les exposer. Ces petits personnages sont uniques et les utilisateurs sont invités à les collectionner, il en existe 10 000 qui s’échangent toujours actuellement.

Capture d’écran des dernières grosses ventes de CryptoPunks, depuis le site des créateurs.

Un autre boom, plus confidentiel fut celui provoqué avec les CryptoKitties, un jeu collectif en ligne qui consiste à élever des chats, un peu comme un tamagochi, sauf que ceux-ci se situent sur la blockchain et sont uniques, certains ont été échangés pour des milliers de dollars. Oui, ce sont bien des images de chats et non plus de punks.

Alors pourquoi les NFT font un nouveau boom ?

Beaucoup doutaient de la longévité des cryptomonnaies, pourtant celles-ci ont continué à intéresser de plus en plus de personnes et à prendre (ou perdre) de la valeur de façon impressionnante, si bien que quelques chanceux ont pu voir leur portefeuille de cryptomonnaie devenir très lucratif.

C’est ainsi que des NFT qui pouvaient sembler très anecdotiques, comme ceux représentés par le premier tweet publié au monde ou une image de NBA (basketball) ont été échangés pour quelques millions d’euros. Des œuvres d’artistes, habituellement boudés du marché de l’art pour leurs productions numériques, ont aussi été échangées et valorisées à des très grosses sommes par le biais des NFT. C’est le cas de Beeple, artiste visuel qui utilise principalement des supports numériques, qui a effectué une vente record de 69 millions de dollars.

Ce mouvement fait parler de lui car il questionne les principes de propriété : n’importe quelle image peut être utilisée puisque c’est le code qui lui est associée qui porte la valeur et non le fichier « image » en lui-même. On a pu voir des reproductions d’œuvres prestigieuses (de musées ou de collectionneurs) être échangées en NFT, ce qui a pu interroger au sujet du droit à l’image et de l’utilisation commerciale de celle-ci. L’engouement autour des cryptomonnaies inquiète aussi dans sa potentielle capacité à concurrencer le rôle des devises contrôlées par des institutions financières.

On voit également apparaître de véritables plateformes d’échanges, des galeries d’art voire même des villes virtuelles qui mettent en avant ces jetons pour les acheteurs. Les acteurs habituels du marché de l’art sont donc pris de course par ces propositions toujours plus créatives.

Captures d’écran d’une ville virtuelle proposant de nombreuses galeries d’art d’œuvres numériques disponibles sous forme de NFT.

Cependant c’est l’impact environnemental de ce système qui inquiète le plus, qui a amené plusieurs acteurs à abandonner les NFT. En effet, l’énergie consommée pour générer et échanger des NFT est extrêmement importante notamment du fait de la complexité des codes et qu’ils « portent » des fichiers visuels avec eux.

Au-delà des NFT, c’est tout le système des blockchains qui est pointé du doigt pour sa consommation énergétique : il faut des serveurs qui tournent à plein régime pour crypter et décrypter ses informations toujours plus nombreuses.

Certains acteurs s’engagent à trouver des solutions plus neutres quant à la consommation d’énergie. Ce sont ces propositions créatives qui ont d’abord attiré mon attention.

Ainsi, Larvalabs, le groupe à l’origine des CryptoPunks, a développé les Autoglyphs.

Sans se perdre dans les détails techniques, lorsque tu achètes un Autoglyph tu n’achètes pas une image, mais un code qui permet de générer un visuel aléatoire, ainsi les autoglyphs sont moins gourmands en énergie que des NFT classiques. Tu génères le visuel en dehors de la blockchain. En plus, tous les dividendes liés à l’échange de ces Autoglyphs sont reversés à une association luttant contre le changement climatique. Tu peux donc posséder une œuvre numérique unique, mais attention, le « générateur » s’arrêtera après 512 exemplaires et les Glyphs s’échangeront alors sur des marchés secondaires. L’intention est évidemment de créer de la rareté alors que des millions de combinaisons sont possibles.

Exemples de Glyphs générés par le système Autoglyphs proposés par LarvaLabs.

J’espère que ces NFT sont désormais plus clairs pour toi. Sans connaître leur longévité il est indéniable que ces curieuses œuvres numériques vont avoir – et ont déjà pour certaines –un impact sur le marché de l’art physique et permettront de faire connaître de nouveaux artistes.

Everyday : the First 5.000 days, de Beeple, adjugée 69,3 millions de dollars en mars 2021 chez Christie's. crédit (AFP)

Les grandes maisons d’enchères comme Christies - à l’origine de la vente record de Beeple - et Sothebys ont déjà pris le pli des NFT, nous verrons de ce que l’avenir leur réserve.

✨The final day of the Fungible Open Edition sale by @muratpak is about to start on @niftygateway✨

Cubes are available to purchase from 1-1:15PM ET. Don't miss out👉https://t.co/dxiO0vIA20#DigitalArt #NFTs pic.twitter.com/miw7tYMSzu— Sotheby's (@Sothebys) April 14, 2021

Allez explorer Cryptovoxel, le monde virtuel de l’Etherum; https://www.cryptovoxels.com/

#cryptomonnaie #artnumérique #NFT

Les musées de Lille face à la crise énergétique

La crise énergétique de 2022 a impacté l’ensemble de la population française : qu’en est-il des musées ?

Musée de l'Hospice Contesse de Lille pendant Lille3000 ©M.C

Une forte augmentation des coûts de l’électricité

En 2022, en France mais partout dans le monde, une crise énergétique entraîne la hausse des coûts de l’énergie. Nous demandons toujours plus à cette énergie non renouvelable, que nous produisons mais qui a ses limites. Sur le marché, de plus en plus d’appareils deviennent électriques : l’électroménager, les robots de cuisines, les aspirateurs, nos outils de travail, les moyens de déplacement, trottinettes, vélos, voitures… L’ensemble de nos consommations se tournent vers l’utilisation de l’électricité. Un article de LeLynx nous laisse entendre qu’il n’y aura plus de voitures essences ou diesel à la production dès 2035. Cependant, comment affirmer ces dires avec les crises que nous vivons, toujours plus rapprochées les unes des autres, avec des réacteurs à l’arrêt… L’énergie nucléaire qui est notre plus grande source d’électricité est très controversée. Cette énergie recouvre 70 % de l’électricité utilisée par les Français d’après les chiffres d’EDF de 2019. Cette année, la crise était telle que les médias alertaient sur la possibilité de coupures de courants durant la journée, la nuit. Qu’allaient devenir les Français sans électricité ? Comment travailler ? Comment télé-travailler ? Comment faire fonctionner usines et productions industrielles françaises sans électricité ? Comment conserver le patrimoine ? Comment préserver les œuvres des musées ? Les musées font partie du patrimoine français, comment réagissent-ils face à cette crise ?

Notre monde a vécu, il y a peu, une crise sanitaire, le Covid-19. Cette crise n’a épargné personne, ni la culture, ni l’éducation… De nombreux musées peinent encore à retrouver leur public, leur fréquentation. Certains ont même dû se contraindre à fermer leurs portes. À l’aube de la réouverture des musées, où la culture reprend vie, c’est une nouvelle crise qui met en difficulté le domaine de la culture. L’hebdo du quotidien de l’art du 6 janvier 2023 [1] présente les chiffres des augmentations du coût de l’énergie dans différentes institutions : Le Centre Pompidou a vu ses dépenses s’élever à plus de 8 millions d’euros par rapport à l’année précédente, pour le Louvre, c’est une augmentation de 10 millions, pour Le musée d’Orsay une augmentation de 4 millions d'euros et le CMN (Centre des Monuments Nationaux) de 3,5 millions.

Nous nous attarderons sur les musées de Lille, grâce à notre interlocuteur, Sébastien Desramaut du musée de l’Hospice Comtesse, tout en prenant des exemples d’autres institutions en France et en Europe. Le budget municipal de Lilleénonce que « la hausse des prix du gaz et de l’électricité représente à elle seule une dépense supplémentaire de 12,5 millions d’euros. ». Cependant « deux contraintes sont présentes : des charges qui augmentent avec des recettes qui restent égales.». Quelles décisions la ville de Lille a-t-elle prises pour la gestion de ces musées face à cette crise qui enfreint considérablement le budget de la ville.

Différents postes de dépenses en augmentation

Pour l’ensemble des institutions, différents postes de dépenses sont en augmentation. Le coût de l’électricité a certes explosé, mais l’inflation ne concerne pas seulement l’électricité.

D’un part, les taux d’intérêts ont augmenté et sont à prendre en compte dans le budget municipal. D’autre part, la ville a augmenté le point d’indice des agents municipaux qui subissent, eux aussi, l’inflation comme l’ensemble des Français. La ville de Lille manifeste sa considération pour ses habitants et ses agents. Sa politique a été de ne pas impacter leurs dépenses notamment pour la cantine scolaire ou encore la taxe foncière et réévalueront le budget sur l’année suivante. L’inflation était telle qu’elle n’était pas prévisible sur les budgets 2023. La TVA, ayant augmenté, la ville espère un soutien de l’Etat afin de rééquilibrer le budget de la ville en limitant l’impact sur ses habitants.

L’ensemble des dépenses ont connu une majoration. Une augmentation est visible pour l’approvisionnement en matière première, tel que le bois par exemple, pour la réalisation scénographique. Outre les difficultés d’approvisionnement et les délais allongés, le coût est également plus conséquent. Dans une aire où nous prônons l’écologie et la consommation responsable, les musées tentent de suivre la tendance en favorisant l’utilisation de matériaux éco-responsable, recyclage et/ou réutilisable, une bonne pratique à adopter mais qui ne réduit pas les coûts, bien au contraire.

Quelles mesures peuvent être adoptées ?

L’ensemble des institutions ont œuvré afin de trouver des solutions pour résoudre au mieux cette crise. Quelques fois expérimentales ou plus réfléchies sur le long terme, chaque institution a ses propres conceptions pour faire face au coût énergétique. Arrêtons-nous sur les mesures prises dans plusieurs villes de France ou en Europe avant de révéler les mesures prises par la ville de Lille.

Les musées de Strasbourg ont annoncé la fermeture de leurs musées un jour de plus par semaine pour le mois de septembre 2022. Dès le 3 octobre, les musées de la ville souhaitaient étendre leur jour de fermeture à deux jours par semaine, le lundi et le mercredi ou le mardi et le jeudi. Cette décision a été très controversé et a beaucoup questionné. Quel impact allait avoir ces fermetures sur les œuvres et leur conservation ? Sur le public ? La fermeture a été réfléchie par plusieurs institutions de différentes manières en Europe. À Budapest, pour le musée national hongrois, c’est une fermeture temporaire jusqu’à nouvel ordre qui a été décidé début novembre 2022. Tandis que pour deux musées de Rome, le MAXXI et le Castello di Rivoli, la décision a été de réduire leurs horaires d’ouverture de deux heures par jour afin d’assurer une ouverture quotidienne.

La réduction des horaires a été approuvée par la ville de Paris, non pas pour la fermeture de leurs musées mais pour l’éclairage public. À l’exception de la cathédrale Notre-Dame, les éclairages nocturnes de la ville de Paris s’ombrent 2h à 10h plus tôt que la normal. À Versailles, le choix s’est tourné vers l’emploi de capteurs de mouvements LED afin de limiter l’éclairage inutile lorsqu’aucune présence humaine n’est perçu.

Une autre mesure a été adoptée par plusieurs instituions, celle de la baisse de température des salles d’exposition inférieure à 19 °C. D’après une étude, cette initiative permettrait de faire gagner 15 % d’énergie au Centre Pompidou. [1] Le château de Versailles a également approuvé cette mesure. Cependant, ils ont modifié leur gestion de surveillance. Bien que, pour le visiteur, la diminution de quelques degrés n’est pas perceptible, pour les agents en salle, plus immobiles, cette réduction peut se faire ressentir. Le château de Versailles a engagé une surveillance mobile pour le confort de leurs agents, ils se déplacent de salle en salle sans avoir besoin de supplément vestimentaire.

Une nouvelle question se pose, la question du renouvelable. L’Italie fait son entrée avec le développement de prototypes de couvertures photovoltaïque pour les édifices historiques tels que le MAXXI ou le Games de Bergame. Pour le muséum de Bordeaux, c’est la géothermie qui est de mise. Les calories présentes dans le sol sont captées à l’aide de capteurs et utilisées pour se transformer en chaleur de chauffage. Une opération est réalisée au Petit Palais, de manière expérimentale, « elle vise à suivre quotidiennement les consommations énergétiques en fonction de la température extérieur et de l’affluence ». Cette opération permettrait à elle seule « d’épargner près 1/4 de la consommation d’énergie habituelle. » [1]

En Angleterre, une tout autre politique a été adoptée. Une grande collaboration a été soumise aux employés avec la demande de s’habiller plus chaudement ou encore d’amplifier le télé-travail et ainsi réduire le chauffage. Ces mesures ont eu un réel basculement avec le déplacement des dépenses sur les agents des musées. Ils ont également revu à la hausse leur politique tarifaire. Prenons l’exemple du Tullie House Museum & Art Gallery, l’entrée adulte déploie une augmentation équivalente à 10€. [2]

Chaque institution a réalisé des études, des bilans afin de connaître quelle(s) étai(en)t les mesures à prendre pour leur musée. Qu’en est-il des musées de la ville de Lille ?

Le plan énergétique de la ville de Lille

Le Plan de Sobriété énergétique de Lille est paru le 8 septembre 2022. Selon lui, « La crise énergétique révèle une prise de conscience salutaire sur la maîtrise des ressources. La question se pose avec une acuité particulière en 2022 mais la ville de Lille avait déjà approuvé un Plan Climat. » « Avec le Plan lillois pour le Climat adopté en 2021, la Ville n’a pas attendu la prise de conscience sur les enjeux climatiques pour agir et a déployé une série d’objectifs complets visant la neutralité carbone et pour consommer toujours moins et mieux en énergies. ». La ville de Lille a pris des initiatives dès 2021 dans l’ensemble des locaux publics qu’ils soient scolaires, sportifs ou encore culturels, le plan de sobriété a été pensé pour toute la ville.

La ville de Lille a œuvré sur de nombreux points énergivores. Tout d’abord, les fontaines des parcs ont été coupées, tout comme les extractions d’air et les lumières des bâtiments publics la nuit, comme à Paris. La température des équipements municipaux tels que les salles de sport ou encore les musées ont été revus à la baisse tout comme la température de l’eau des bassins des piscines municipales. La diminution de la température équivaut à 1 ou 2°C en moins qu’à l’origine. La ville de Lille, prenant en considération ses habitants, a tout fait pour penser ce plan énergétique avec le moins d’impact pour les Lillois. Il est notamment notifié « Ne pas utiliser le télétravail, sauf consigne nationale, comme mesure de sobriété énergétique car cela reviendrait à faire supporter par les agents le coût de l’énergie ».

Martine Aubry et ses élus portent une importance à la sensibilisation et à la pédagogie sur l’énergie et l’écologie. Des ateliers et des workshops ont été instaurés afin de faire prendre conscience et trouver des solutions ensemble pour œuvrer face à la crise.

Les mesures adoptées par les musées de Lille

Pour les musées de Lille, une étude sur le long terme a été déployée pour faire face à cette crise énergétique.

Tout d’abord, reprenons les mesures prises dans les différentes institutions évoquées précédemment.

La question de la fermeture des musées n’a pas été adoptée pour la ville de Lille. Les musées font partie de la culture de la ville, selon Martine Aubry et ses élus il était inconcevable de priver le public de l’accès à la culture. Les économies qu’auraient engendrées les fermetures ne leur semblaient pas utiles par rapport au désagrément occasionné au public.

L’extinction de l’éclairage sur les bâtiments publics de la ville est une mesure approuvée par le conseil. Cette mesure ne pose aucune difficulté à être mise en place. La ville est, certes, moins éclairée mais pour faire face à la crise et il est nécessaire d’être ensemble. La ville montre, par cette mesure, l’exemple d’un combat collectif.

Comme la plupart des institutions, la diminution de la température des salles d’exposition, hors salles d’exposition temporaire, a été fixé. Aujourd’hui, les salles ont une température de 18°C.

Une mesure a été adoptée en se projetant sur le long terme : le remplacement des éclairages halogène par des LED au musée de l’Hospice Comtesse. Un investissement, certes, mais bénéfique pour les salles d’exposition et les dépenses pour les années à venir.

Une meilleure isolation des bâtiments avait déjà été initiée avant la crise mais qui se veut renforcer pour limiter les pertes d’énergie. Les investissements de rénovation sont engagés dans l’objectif à terme de réduire les coûts de fonctionnement des bâtiments.

Pour ce qui est de la conservation des œuvres et du climat à respecter afin de ne pas les détériorer, la réflexion s’est portée sur la maîtrise de micro-climats qui confèrent à des espaces moindres, moins consommateurs que de grands espaces saturer d’air climatisé tout en garantissant de bonnes conditions de conservation pour les œuvres.

La ville de Lille porte une grande importance à l’écologie. Pour l’ensemble des scénographies réalisées, les matériaux éco-responsables sont favorisés ainsi que la réutilisation ou encore le recyclage.

Une main mise est également présente du côté des régisseurs, à la fois régisseurs des collections et régisseurs techniques, les prêts sont favorisés en région tout comme l’approvisionnement en matières premières. Les prêts sont également vu à la baisse avec une limitation d’œuvres empruntées.

La ville de Lille a adopté de nombreuses mesures pour réduire la consommation d’énergie dans les musées. Ces mesures ont-elles un impact sur la scénographie ? Qu’en est-il du confort des visiteurs ?

L’impact sur la scénographie et les visiteurs

Les salles d’exposition ont vu leur température diminuée d’un degré, cette baisse est quasiment imperceptible par le visiteur, le confort de ceux-ci n’est pas entravé. Pour ce qui est l’éclairage LED, l’investissement est bénéfique. Les œuvres sont davantage mises en valeur et mieux éclairées. Ce remplacement a eu un impact positif pour le visiteur et les œuvres.

Pour ce qui est de la scénographie, elle est, aujourd’hui, pensée différemment en favorisant des matériaux éco-responsables et le réemploi. La scénographie n’est pas appauvrie mais elle fait l’objet de plusieurs ajustements lors de sa réutilisation. La ville de Lille réutilise entre 50 et 65% en moyenne la scénographie des expositions précédentes. Quelques exemples concrets : la scénographie de l’exposition « Kaiwu, Art et Design en Chine » a été réutilisée pour l’exposition « Au Temps des Renarts », celle de « L’atelier Pasquero, une aventure photographie lilloise » du printemps 2023 sera également reprise pour la rétrospective de « Jef Aérosol » à l’automne 2023.

La ville de Lille s’engage sur les enjeux de la consommation énergétique au sein de l’ensemble des équipements de la ville. Les élus misent sur l’effort citoyen et ses mesures prises pour faire face à la crise. Je cite, Sébastien Desramaut : « Les actions sont naturellement complémentaires. L’une sans l’autre ne sera pas suffisante : la mobilisation de tous les acteurs compte ! Ainsi, la ville de Lille veille à traduire concrètement, et de façon durable, ses objectifs de transition écologique et de justice sociale. »

Nos remerciements à Sébastien Desramaut, administrateur au musée de l’Hospice Comtesse, interlocuteur lors de nos échanges sur la crise énergétique au sein des musées de Lille.

Maryline Catherine

[1]L’hebdo du quotidien de l’art, n°2520, vendredi 6 janvier 2023, Enquête : Crise énergétique : les musées font leur révolution ↩

[2]L’hebdo du quotidien de l’art, n°2520, vendredi 6 janvier 2023, Vu d’ici / vu d’ailleurs : Grande-Bretagne : les musées face à l’explosion des coûts énergétiques ↩

Pour en savoir plus

- https://pba.lille.fr/Collections/POUR-UN-MUSEE-DURABLE

- https://www.lille.fr/Actualites/Sobriete-energetique-plus-efficace-ensemble#

#muséesdeLille #criseénergétique #finances

Musées de marques automobiles : le cas de l’Allemagne

Les principaux musées automobiles en Allemagne appartiennent aux grands constructeurs. Ils ont compris très tôt l’importance de valoriser leur histoire pour se développer et vendre leurs modèles. Toutefois, ces lieux peuvent parfois sembler ambigus. Derrière une façade de modernité sans limite, examinons de plus près ces musées aux plans commerciaux très prononcés.

Intérieur du Porsche Museum © Porsche AG

À chaque marque son lieu d'origine :

Audi Museum mobile (Audi Forum), Ingolstadt, 2000

ZeitHaus (Autostadt), Wolfsburg, 2000

Mercedes-Benz Museum, Stuttgart, 2006

BMW Museum (BMW Welt), Munich, 2007

Porsche Museum, Stuttgart, 2009

Un héritage de marque en vitrine

Cet article est centré sur les musées des marques automobiles, que l’on distingue des musées dédiés à l'histoire générale de l'automobile. Alors que les musées d'histoire automobile couvrent l'évolution globale des véhicules et des techniques, les musées de marques se concentrent spécifiquement sur leur propre héritage et leurs innovations.

Les musées automobiles en Allemagne sont parmi les plus réputés au monde. La muséographie y présente l'évolution des véhicules de la marque de façon chronologique, avec des points d'information sur les innovations techniques qui les ont façonnés. Ces institutions mettent en valeur des collections de prototypes rares aux véhicules légendaires ayant marqué les époques. Il est possible d’y découvrir des voitures classiques, des modèles emblématiques et des concepts cars futuristes. Ces musées ne sont pas seulement des expositions de voitures, mais aussi des témoignages de l'innovation et de la technologie qui animent les marques allemandes.

Des musées qui ont tout pour plaire aux amateurs de voitures et passionnés d’une marque ! Conçus pour ravir les yeux avec des modèles emblématiques et des prototypes rares introuvables ailleurs, ces musées mettent en avant l'importance de l'objet voiture. Les visiteurs, majoritairement des connaisseurs, viennent surtout pour admirer les véhicules plutôt que pour en apprendre davantage sur eux et leur mode de fonctionnement. Chaque musée a sa spécialité : Porsche attire les passionnés de voitures sportives utilisées dans les racings, tandis que le Mercedes Museum séduit également les amateurs d’anciens modèles ou de gros engins motorisés du type camion de pompier, bus, etc.

1. Intérieur du Porsche Museum © Porsche AG

2. Intérieur du Mercedes-Benz Museum © Mercedes-Benz Group

Ces musées sont victimes de leur discours exclusivement centré sur la marque, sur leurs propres produits et innovations, ce qui peut limiter la perspective historique et comparative avec d'autres constructeurs automobiles. Les visiteurs pourraient manquer un contexte plus large de l'industrie automobile.

Architecture et scénographie époustouflantes : une image de marque

Les musées des marques automobiles allemandes ressemblent à des temples dédiés à la perfection mécanique et au design élégant. Aux allures de buildings futuristes, ces musées disposent d’une architecture extérieure et une scénographie intérieure contemporaines et ultramodernes.

La raison ? Ces musées ne sont pas seulement des espaces d'exposition, ils sont des vitrines de la marque. Leur architecture audacieuse et innovante reflète l'image de modernité, de luxe et de performance que ces marques automobiles veulent projeter. Les marques automobiles allemandes sont synonymes d'innovation technologique aux yeux du monde entier. Les bâtiments de leurs musées doivent donc refléter cette obsession pour l’esthétique et l'innovation. L’utilisation de matériaux de pointe et de solutions architecturales avancées montrent que ces marques ne se contentent pas de suivre les tendances mais les créent.

3. Architecture du Porsche Museum par le bureau d’architectes Delugan Meissl © Porsche AG

4. Scénographie du Green Level à Autostadt © Müller, Nils Hendrik. Autostadt GmbH

5. Architecture du BMW Welt par le cabinet d'architectes Coop Himmelb(l)au © BMW Group Corporate Headquarters

6. Architecture du Mercedes-Benz Museum par Ben van Berkel et Caroline Bos de l'agence d'architecture UNStudio © Mercedes-Benz Group

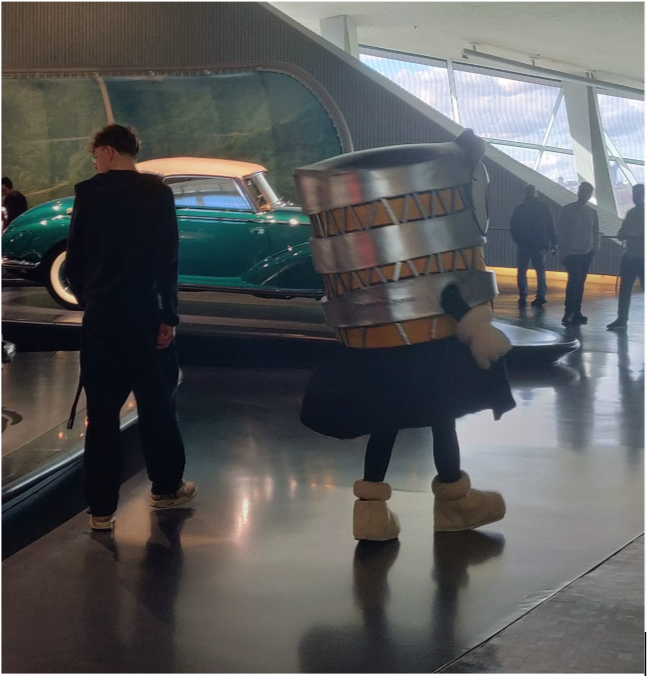

Lors de ma visite au Mercedes Museum, quelle ne fut pas ma surprise lorsque j’ai vu un Mercedes Museum miniature déambuler dans les espaces ! Faisant office de mascotte, le musée devient bien plus qu'un simple lieu d'exposition, c’est une véritable icône de la marque. L'architecture devient ainsi l'image de prédilection dans la communication de la marque, dépassant même le choix d'un modèle de véhicule pour la représenter.

7. Mascotte du Mercedes-Benz Museum © CP

Le parcours dans ces musées est une sorte de voyage temporel à la fois vers le futur grâce à cette scénographie moderne, mais aussi vers le passé avec les véhicules exposés. Cette fusion des époques mélange innovation ultra-moderne et objets historiques. Les parcours prennent souvent la forme de spirales : par exemple, le BMW Museum utilise des rampes en spirale, tout comme les musées Mercedes et Porsche. On monte en spirale pour atteindre le sommet, puis on redescend, retraçant ainsi l'évolution jusqu'à nos jours.

Malgré des scénographies modernes et impressionnantes, le contenu des musées reste relativement peu interactif, ce qui est dommage puisque le sujet s’y prête. Bien que certains musées offrent quelques expositions interactives, ils pourraient aller plus loin en intégrant davantage d'expériences pratiques comme des simulateurs de conduite, des ateliers de démonstration technologique ou encore faire tester les displays de différents modèles de voitures aux visiteurs.

Impact économique et touristique pour l’Allemagne

En Allemagne, l'industrie automobile joue un rôle crucial dans l'économie nationale, et les musées de marques automobiles contribuent activement au développement touristique du pays. Chaque année, plusieurs millions de visiteurs affluent vers ces sites emblématiques, formant ainsi des destinations touristiques incontournables. À titre d’exemple, le musée Porsche a reçu plus de 3 millions de visiteurs dont “50% de visiteurs venus de l’étranger” disait Achim Stejskal, le directeur du musée en 20161. La proximité des musées automobiles Audi, BMW, Mercedes et Porsche ouvre notamment la voie à des road trips touristiques dans les régions de Bade-Wurtemberg et de Bavière. Certains visiteurs étrangers peuvent d’ailleurs être séduits par certaines autoroutes sans limitation de vitesse bien connue du pays.

Il y a une certaine compétition entre ces grandes marques pour offrir le musée le plus spectaculaire. Cela génère un cycle d'investissement dans des infrastructures toujours plus impressionnantes pour maintenir et renforcer le prestige de chaque marque. Ces architectures ultramodernes contribuent également à créer des lieux iconiques qui marquent les esprits et restent gravés dans la mémoire des visiteurs. Les musées de marque attirent non seulement les passionnés d'automobiles, mais aussi un public plus large qui s’intéresse plutôt à l’architecture ou aux nouvelles technologies. Des bâtiments emblématiques comme ceux des musées Porsche et Mercedes-Benz sont devenus des symboles architecturaux de de la ville de Stuttgart.

Plus que des musées automobiles : des univers dédiés à la promotion de la marque

Les musées des constructeurs automobiles allemands sont implantés à l’endroit des usines de fabrication ou bien à côté du siège social de la marque. Ces musées automobiles s’intègrent donc dans un ensemble plus vaste, un véritable univers dédié à la marque.

L'exemple le plus marquant est celui de la marque Volkswagen avec Autostadt situé à Wolfsburg. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une “ville” entière consacrée à l’automobile et particulièrement au groupe Volkswagen. C’est ce qu’on appelle un Brand Experience Center. Il s’agit d’un complexe d’un peu moins de 30 hectares dédiés à la marque. Ce parc à thème installé près des usines Volkswagen et du siège regroupe des espaces pédagogiques comme le ZeitHaus (musée automobile) et d’autres espaces de loisirs et de découvertes pour les familles. À l’image des expositions universelles, Autostadt abrite des pavillons dédiés à chacune des marques du groupe Volkswagen, tels que Audi, SEAT, Škoda, Lamborghini, Bentley, Porsche, etc.

Le site comprend aussi des lieux de vie : restaurants, cafés, shops, parc et jardins. Et enfin, des espaces directement liés à la commercialisation de véhicules neufs comme un centre de livraison de voitures, un customer center, et même la possibilité de visiter les usines. Les emblématiques tours de livraison, aussi appelées "Car Towers", dominent le paysage d’Autostadt. Ces deux tours de verre, hautes de 48 mètres, sont utilisées comme entrepôts automatisés pour les voitures neuves en attente de livraison à leurs propriétaires. De quoi y passer sa journée entière, sans jamais s’ennuyer.

8. Intérieur d’une Car Tower © Landmann Lars, Autostadt GmbH, 2018

La marque BMW propose un complexe relativement similaire à Munich, néanmoins beaucoup moins grand. Également implanté près des usines et du siège, il propose des visites d’usines au BMW Werk, un musée BMW, ainsi qu’une salle d’exposition gratuite (BMW Welt) qui sert de vitrine promotionnelle de la marque puisqu’on y découvre les dernières nouveautés, on peut toucher et s’asseoir dans les véhicules, comme dans une concession automobile.

Les musées automobiles de marques allemandes partagent d’ailleurs de nombreuses similitudes avec les salons automobiles, tous deux mettent en valeur l'innovation et l'excellence technique, le tout présenté dans une atmosphère futuriste. Cependant, tandis que les salons se concentrent sur l'actualité et l'innovation avec des concepts novateurs, les musées mettent en avant le patrimoine et l’histoire d’une marque, créant ainsi une expérience plus centrée sur l'évolution dans le temps.

Camille Paris

#MuséesAutomobiles #Allemagne #MarquesAutomobiles #IndustrieAutomobile