Design - Graphisme

À quoi pensent les œuvres du musée d’Orsay ?

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il se passait lorsqu’un musée se vide de ses visiteurs ? Plongez dans l’univers en noir et blanc de Christophe Chabouté et de la vie nocturne des œuvres d’Orsay. Les œuvres ont aussi des choses à raconter.

Édité par le label Vents d’Ouest du groupe Glénat, en 2023, Christophe Chabouté invite le lecteur à visiter les riches collections dans les différentes galeries de l’ancienne gare d’Orsay. Plongez dans le quotidien des œuvres d’art ! Tout comme le réalisateur Shawn Levy, dans la série de films La Nuit au musée (voir article sur le sujet : https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/1208-la-nuit-au-musee-ou-la-solution-miracle), qui redonne vie aux collections du Museum d’histoire naturelle de New York, l’auteur de cette BD fait de même avec les collections d’art d’Orsay. Cette BD graphique est entièrement en noir et blanc, et majoritairement sans dialogue, destinée à être contemplative des différentes situations entre les visiteurs et les œuvres d’art.

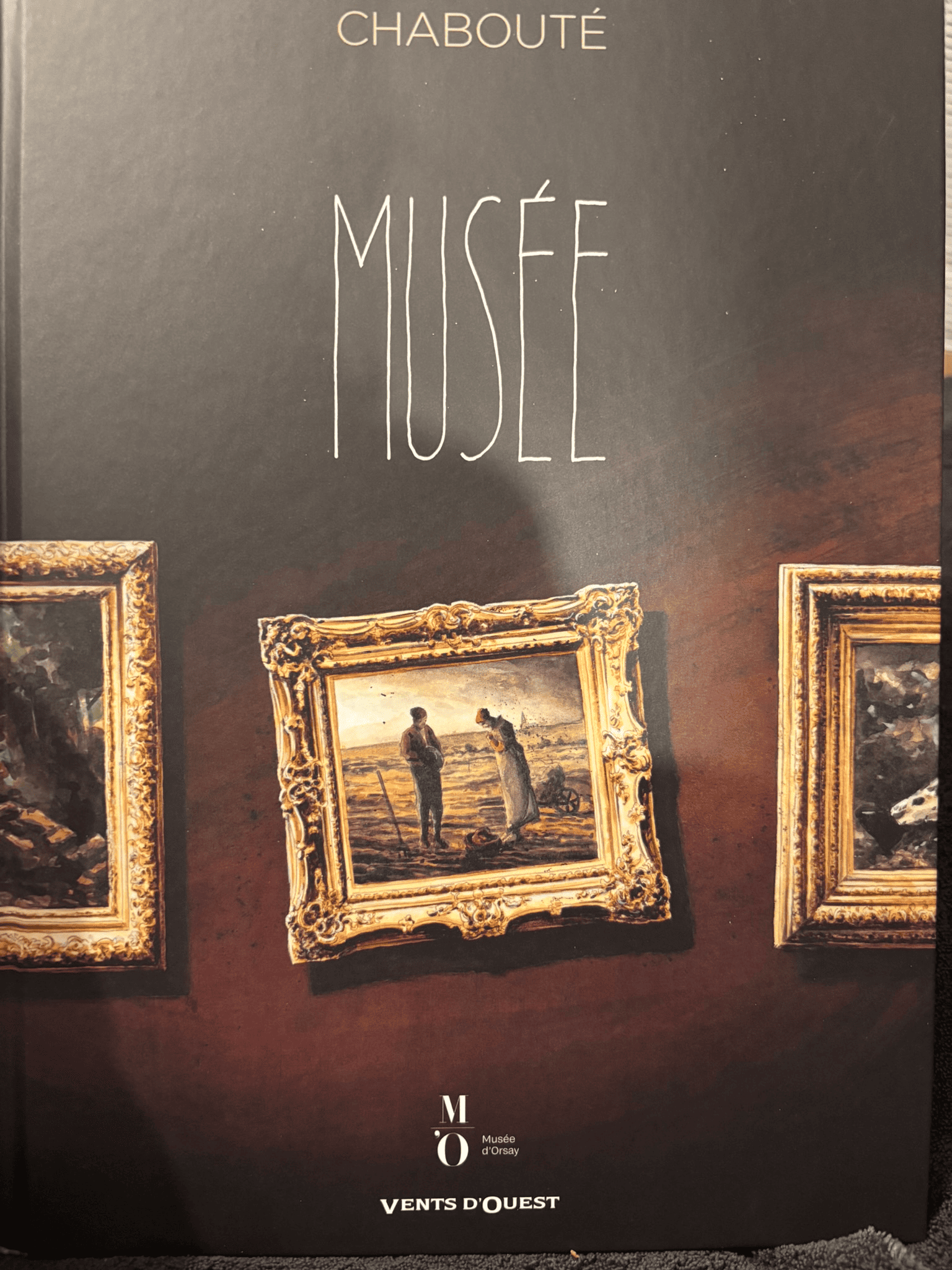

Couverture du roman graphique de Christian Chabouté, 2023, ©Laurie Dereix

Couverture du roman graphique de Christian Chabouté, 2023, ©Laurie Dereix

Le choix des œuvres par Christophe Chabouté a été simple selon lui : ce sont toutes les œuvres qu’il préfère à Orsay comme Les parlementairesde Daumier, Pompon l’ours, Héraklès, Anacréon, La Liseuse, Narcisse, La Pensée, Charles Garnier, Persée, Le Prince Impérial et le chien Néro, le portrait de Berthe Morisot, ou encore le Gladiateur du monument à Gérôme. Pourquoi étaient-elles ses préférées ? Parce qu’il parvenait à leur trouver un rôle et une fonction lorsqu’il les observait.

Une double narration

Le lecteur fait face à une double narration. D’une part, la journée, le musée est principalement vu par les différents types de visiteurs qui se succèdent au fil des pages. En tant que visiteurs, nous n’observons pas tous de la même façon les œuvres. Nous les découvrons différemment. L’auteur de la BD présente quelques scènes amusantes, comme celle où deux dames discutent de la façon de cuire des asperges devant le tableau de Manet L’asperge (p. 71-72). Mais des scènes aussi douces et émouvantes, avec une petite fille qui fait visiter le musée à son grand-père aveugle. Elle choisit de lui faire « écouter les tableaux » pour les lui décrire (p. 87 à 99). Nous avons tous une sensibilité différente face à une œuvre, il est possible de lui donner une interprétation avec nos propres mots ! Pas besoin d’être un fin connaisseur pour admirer une œuvre d’art, ou de discourir avec langage soutenu ! Une double page (p. 52 et 53) en est le parfait exemple : un homme décrit un paysage en utilisant une vague de mots complexes pour la décrire tout en triturant sa barbe, à ses côtés une dame décrit le tableau ainsi « Cette douceur… ce calme…cette sérénité…on entend le doux et léger frottement de l’herbe contre les robes ». L’homme accueille ces paroles en silence. La description émotionnelle l’emporte sur le discours pompeux et élitiste. Une autre scène se renouvelle au sein de la BD, quand le lecteur prend la place d’un tableau et peut observer les réactions des visiteurs lorsqu’ils l’observent : rire, dispute, pudeur…Quel est ce tableau qui intrigue ? La réponse est à la fin de la BD : L’origine du monde de Courbet. D’autre part, la narration se poursuit la nuit avec les œuvres d’art qui décident d’évoquer certaines scènes vues au cours de la journée, comme celle d’un homme non-voyant touchant une œuvre, probablement le grand-père de la petite fille. Ou encore les parlementaires de Daumier qui font des commérages sur les amourettes de Louis un surveillant du musée d’Orsay.

En figurant le surveillant, Christophe Chabouté permet aux lecteurs de découvrir les coulisses du musée avant son ouverture : dépoussiérage, déplacement ou dépôt d’une œuvre. Des métiers qui peuvent être invisibles aux yeux des visiteurs mais essentiels à l’entretien de nos œuvres préférées !

Plongez dans la vie intime des œuvres !

Figées dans l’espace et le temps, elles sont destinées à observer chaque visiteur les contempler et les critiquer. Lorsque la nuit tombe et que le musée se vide de ses visiteurs, les œuvres se mettent à vivre leur propre vie. Elles aussi ont une âme, des envies de découvertes, des émotions, après tout ne sont-elles pas le reflet de ce que l’artiste souhaitait faire transparaître ? « On en profite, on savoure. On vit. » (Extrait d’une discussion entre deux sculptures sur la question : pourquoi leur est-il possible de bouger ? p. 111)

Christian Chabouté souhaite montrer que les œuvres aussi ont des choses à raconter et leur propre sentiment et histoire. L’Héraklès Archer de Bourdelle se questionne et est intrigué par les toilettes, chaque nuit, il cherche leur mode d’emploi. Il analyse les lavabos, les sèche-mains et la chasse d’eau. Même immobiles la journée, les œuvres sont attentives aux discussions des visiteurs, ces dernières influent leurs actions la nuit et leurs discussions. La Liseuse d’Henri Fantin-Latour et Anacréon d’Eugène Guillaume, amoureux, se lamentent chaque nuit sur leur éloignement en journée. La nuit, les tableaux se vident. Berthe Morisot passe ses nuits à observer un homme promener son chien, un amour à sens unique ? À la fin de la BD, cet homme observe son portrait et acheter une reproduction par la suite. Qui a dit qu’il était impossible d’avoir un coup de foudre pour un portrait ? Narcisse, La Pensée, Charles Garnier, et Persée passent leur temps à s’interroger sur la vie humaine et les agissements des visiteurs.

Questionner le visiteur au musée ?

Par ses décalages et variation de points de vue, l’auteur permet de questionner également l’utilisation des téléphones portables au sein des musées, présentant de nombreuses planches où les humains regardent à peine les œuvres et les prennent seulement en photo. Les œuvres ne comprennent pas et se demandent pourquoi les humains leur tendent ces objets rectangulaires (p. 123). On ne regarde plus, on accumule des photos d’œuvres dans le téléphone, comme pour passer à la prochaine œuvre, ainsi cette scène où une femme presse son mari alors qu’il contemple une œuvre en lui disant « De toute façon, je l’ai pris en photo. Tu pourras la regarder à l’hôtel ce soir » (p. 70-71). Notre volonté d’aller trop vite et d’utiliser la technologie à tout moment, ne détruit-elle pas notre expérience de visite ?

Le surveillant est un autre personnage à part entière. Lorsque nous nous baladons dans un musée, nous observons les œuvres, le lieu, mais voyons-nous les agents qui font vivre le musée ? Un questionnement possible après une confidence déposée auprès d’une statue : « Il m’a dit : tu as de la chance, toi…Tout le monde te regarde, te dessine, te contemple…Nous, on n’existe pas. On est transparents, on fait partie du décor… Invisibles… ». L’art évince les gardiens, peut-être les humains de façon plus large, mais les œuvres leur redonnent toute leur importance, en devenant leur interlocuteur.

En lisant cette bande dessinée, vous redécouvrirez les musées autrement ! Et lors de votre prochaine visite, demandez-vous comment les œuvres vous voient-elles ? Que ressentez-vous ?

Laurie Dereix

« Musée » Par Christophe Chabouté. Editions Vents d’Ouest (23€) – Paru le 19 avril 2023

#ArtGraphique #BD #Musée d’Orsay

Barbie, la poupée controversée

Barbie Fashion, Joseph Condé © photo A. Erard

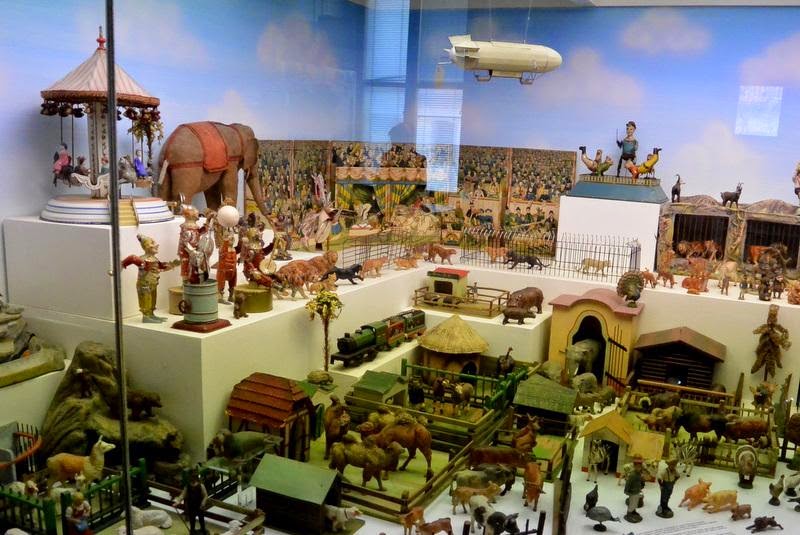

C’est avec un regard curieux et loin de mes a priori sur la poupée Barbie que je décide de mettre des mots sur mon expérience. Si certains dénoncent le modèle féminin de la Barbie, c’était une toute autre vision que nous proposait l’exposition Barbie au Musée des Arts décoratifs de Paris de mars à septembre 2016. Exposition ayant été conçue par Anne Monier (conservatrice du département des jouets), assistée d’Aurore BAYLE-LOUDET, et scénographiée par Nathalie Crinière. Depuis les années 60, Barbie s’est imposée comme une figure phare, une icône pour la jeunesse, qui fascine aujourd’hui toutes les générations.

Et quelle bonne surprise que de pouvoir se replonger dans son univers féerique le temps d’une visite ! Les adeptes n’avaient qu’à bien se tenir car c’est une réelle redécouverte qui nous attendait dans ce « Barbieland ». Strass, froufrous et paillettes étaient au rendez-vous, mais qui connaissait réellement sa gigantesque famille, son évolution physique au fil des décennies, sans parler de sa carrière fluctuante digne des plus grandes figures de ce monde ? « À travers ses tenues, nous dessinons ses carrières, les étapes de sa vie, et plus largement toute l’histoire de Barbie » disait Robert Best, directeur en chef du design de Barbie. La poupée a inspiré les plus grands artistes et l’exposition leur rend hommage.

Barbie Karl Lagerfeld © photo A. Erard

Je démarre donc cette visite sans a priori sur l’image idéalisée par la société Mattel, de la femme moderne qui a souvent fait parler d’elle. L’exposition prend tout son sens en ce qu’elle nous présente la Barbie dans un parcours de vie des plus complets. La maison Mattel est mise en lumière à plusieurs reprises, on retrouve notamment ses ateliers de fabrication en version miniature qui évoquent la conception du jouet qui sera bientôt idolâtré.

Décor de l'atelier Mattel © photo A. Erard

Des Barbie en veux-tu ? En voici en voilà ! C’est un défilé de Barbies auquel nous assistions, pour cette figure de mode qui a inspiré les plus grands, tels Karl Lagerfeld, Thierry Mugler, Christian Lacroix, Jean Paul Gaultier, Agnès B, Cacharel ou encore Christian Louboutin. Chacun habille la Barbie à son image ou bien la représente une icône de la mode. On ne cherche donc pas à toucher un public exclusivement jeune ou féminin mais également les amateurs de mode et toute personne curieuse de l’évolution de la poupée dans son aspect historique et dans les modes qu’elle a représentées au fil des décennies.

Car la Barbie a connu de multiples changements physiques, c’est un jouet en constante évolution. Longtemps critiquée, elle arbore fièrement ses nouvelles formes et ses couleurs de peaux. 14 visages, 23 couleurs de cheveux, 8 couleurs de peau, une diversité qui ne satisfera que partiellement les plus sceptiques et même 4. Certes, un certain canon esthétique demeure. Dans la salle dédiée à l’évolution du jouet, je ne peux m’empêcher de sourire en voyant la transformation du mécanisme de la Barbie dont les articulations s’assouplissent au fil du temps pour la rendre de plus en plus maniable. Barbie s’inscrit donc dans une évolution historique riche en rebondissements, et c’est certainement l’aspect socio-culturel du jouet qui est mis en avant dans cette exposition. On constate notamment l’évolution des rôles joués par Barbie au fil du temps, si la première Barbie incarnait le phénomène « girly », Mattel a lancé la production de barbies exerçant des métiers initialement appréhendés par les hommes (cosmonaute, footballeuse, présidente …). En ce sens, elle représente l’image de la femme indépendante dans un monde qui ne serait idéalement pas dominé par l’homme. Robert Best disait que « Barbie doit être représentative de son époque mais surtout nous devons garder à l’esprit qu’il s’agit avant tout d’un jouet pour enfants. » Je m’attache alors à comprendre l’enjeu d’un tel phénomène dans l’époque dans laquelle elle s’inscrit. Dois-je comprendre que la poupée serait une inspiration plus qu’un modèle à imiter ? En nous laissant penser cela, le créateur cherche sûrement à camoufler l’image initiale qu’il a cherché à transmettre au travers de ses poupées, soit la superficialité d’un jouet et de son image. Je peux néanmoins m’amuser de la voir déclinée dans plus de 150 tenues représentant le même nombre de métiers qu’elle a pu exercer au cours de sa vie.

La visite se déroule le sourire aux lèvres. Nul besoin d’une ambiance des plus silencieuses, car Barbie c’est avant tout le jeu et la joie de vivre. J’entends en fond sonore la chanson « Barbie Girl », musique ayant traversé des booms générationnelles. Une salle est consacrée au jouet, à ses aventures et ses publicités télévisées. Je déambule le long de ces écrans qui passent en boucle les images de la poupée animée, et qui nous rappellent que le phénomène va au-delà de la simple représentation physique du personnage.

Salle des vêtements © photo A. Erard

Afin de contenter les plus adeptes de mode, l’exposition nous plonge dans une nouvelle salle dédiée à la garde-robe de Barbie. Une déclinaison d’habits, un arc-en-ciel de couleurs et des centaines de vêtements et accessoires miniatures sont fixés aux murs de cet espace de transition. Créativité et diversité sont au rendez-vous dans ce dressing que l’on voudrait avoir chez soi.

Je poursuis ma visite en entrant dans une salle consacrée à l’entourage de Barbie, un arbre généalogique sans fin, des amis que l’on ne compte plus, une famille représentative de la prétendue famille américaine « modèle » et bien sûr ses conquêtes amoureuses. L’arbre généalogique nous présente ces personnages fixés aux murs pour faciliter sa lecture, ce qui s’avère plutôt nécessaire vu le nombre de membres dans son entourage proche.

La visite se termine sur une déclinaison de plusieurs Barbies réalisées par des étudiants en Ecole de design textile. Ces représentations démontrent l’inspiration irrémédiable de la poupée, qui voyage à travers les temps, marque les esprits et s’impose à la manière d’un mythe universel. Elles donnent à voir le potentiel de futurs créateurs et clôturent la balade sur une touche de créativité.

L’exposition Barbie aura-t-elle réussi à convaincre les plus sceptiques de l’univers de la poupée ? La muséographie aura-t-elle participé à une surenchère de critiques sur le caractère superficiel de la Barbie ou aura-t-elle épousé des mouvements de société ou de la mode ?

Anna Erard

#barbie

#artsdécoratifs

De fil en aiguille…On tisse des matières

« Le Chant du monde » dans un des monuments hospitaliers du XIIème siècle le mieux conservé de France…cela a de quoi attirer et intriguer ! Cependant, aussi hypnotisée par cette appellation poétique que j’étais, ce n’est pas que pour cette collection de tapisseries de Jean Lurçat qu’il faut se rendre au musée du même nom à Angers, et ce jusqu’au 28 mai 2012.

Lorsque l’on nous donne notre ticket pour visiter l’exposition « 1_2_3 Sculptures de Fibres », on ne s’attend pas à trouver des œuvres d’une autre dimension. 1_2_3, pour trois artistes, trois femmes qui manient le textile et les aiguilles de manière originale, mélangeant la fibre à divers matériaux et la travaillant de façon peu banale. Alors, bien que ce ne soit pas mon domaine de prédilection, je me lance !

1_ Simone Pheulpin : un monde de plis

En montant les escaliers pour accéder à la première salle, une délicieuse odeur de végétaux vient nous chatouiller les narines.Bizarre…n’étais-je pas partie pour une exposition textile ? On commence par l’espace réservé à Marie-Noëlle Fontan, qui associe ses fibres à du végétal de toutes sortes. Véritable virtuose de l’aguille, de la précision et de l’assemblage, l’artiste nous fait oublier les limites entre les deux matériaux.Que ce soit sous la forme de tipis, de tentures ou d’objets, le tissu se mêle et s’entremêle aux baguettes de bois, feuilles, fleurs, de sorte qu’on ne distingue plus vraiment quoi est quoi. Les murs sont recouverts de grandes tentures qui associent les deux, participant à l’immersion du visiteur. Je suis dans une forêt de tissus ! … Avec des plantes quand même…et du bois !… Déroutant !

En montant les escaliers pour accéder à la première salle, une délicieuse odeur de végétaux vient nous chatouiller les narines.Bizarre…n’étais-je pas partie pour une exposition textile ? On commence par l’espace réservé à Marie-Noëlle Fontan, qui associe ses fibres à du végétal de toutes sortes. Véritable virtuose de l’aguille, de la précision et de l’assemblage, l’artiste nous fait oublier les limites entre les deux matériaux.Que ce soit sous la forme de tipis, de tentures ou d’objets, le tissu se mêle et s’entremêle aux baguettes de bois, feuilles, fleurs, de sorte qu’on ne distingue plus vraiment quoi est quoi. Les murs sont recouverts de grandes tentures qui associent les deux, participant à l’immersion du visiteur. Je suis dans une forêt de tissus ! … Avec des plantes quand même…et du bois !… Déroutant !

Au détour d’un mur, l’artiste s’improvise infirmière végétale. On peut en effet admirer des feuilles séchées, abîmées et malmenées par le temps, et dont les trous on été remplacés par des morceaux de fils et de tissus. Ou comment panser et rabibocher les plaies de ces pauvres feuilles, de manière artistique.Ingénieux ! D’autant que celles-ci, plaquées sur le mur, sont disposées de sorte qu’on ne peut voir le stratagème de l’artiste, les « points de sutures », mais seulement s’émerveiller du résultat et de la technique aussi légère et fragile que le support.

Le tout laisse une impression d’harmonie, de douceur, de surréalisme, accentuant peut-être le choc que j’ai eu en passant dans la prochaine salle…

© Facebook des musées d’Angers (Simone Pheulpin)

2_ Un travail énigmatique

En pénétrant dans l’espace réservé à Simone Pheulpin, je reste quelque peu perplexe… De forêt végétale je passe à plâtres et coquillage ? Je relis le titre de l’exposition… « 1_2_3 sculptures de fibres » … Je m’approche alors d’un gros coquillage à l’aspect calcaire et, comme le permet l’absence de mise à distance des œuvres, me penche pour l’observer. Incroyable ! Apparaissent alors à mes yeux une multitude de plis et de bandelettes de coton mis en volume ! Je suis bluffée, l’artiste arrive ici à changer complètement l’aspect du tissu, à repenser la matière, grâce à une maîtrise textile et à un jeu de lumière très ingénieux. Je me prends alors à admirer la salle entière, faites de sculptures et de tableaux muraux, et savoure l’effet tantôt calcaire, tantôt coquille, tantôt cocon, mousse ou plâtre, tout en sachant que je vais découvrir avec plaisir, en m’approchant, la réalité de la matière utilisée : le coton. Reproduisant à merveille les fissures qui semblent parcourir un relief de terre, un fossile de Praire, ou encore un coup donné dans une plaque de plâtre craquelée, la maîtrise des plis de tissu est déroutante ! Sorties d’un autre monde, d’une autre texture, les œuvres de tailles et formes variées surprennent dans notre dimension et se font un devoir de convertir la nature en tissu.

En pénétrant dans l’espace réservé à Simone Pheulpin, je reste quelque peu perplexe… De forêt végétale je passe à plâtres et coquillage ? Je relis le titre de l’exposition… « 1_2_3 sculptures de fibres » … Je m’approche alors d’un gros coquillage à l’aspect calcaire et, comme le permet l’absence de mise à distance des œuvres, me penche pour l’observer. Incroyable ! Apparaissent alors à mes yeux une multitude de plis et de bandelettes de coton mis en volume ! Je suis bluffée, l’artiste arrive ici à changer complètement l’aspect du tissu, à repenser la matière, grâce à une maîtrise textile et à un jeu de lumière très ingénieux. Je me prends alors à admirer la salle entière, faites de sculptures et de tableaux muraux, et savoure l’effet tantôt calcaire, tantôt coquille, tantôt cocon, mousse ou plâtre, tout en sachant que je vais découvrir avec plaisir, en m’approchant, la réalité de la matière utilisée : le coton. Reproduisant à merveille les fissures qui semblent parcourir un relief de terre, un fossile de Praire, ou encore un coup donné dans une plaque de plâtre craquelée, la maîtrise des plis de tissu est déroutante ! Sorties d’un autre monde, d’une autre texture, les œuvres de tailles et formes variées surprennent dans notre dimension et se font un devoir de convertir la nature en tissu.

Cependant la visite n’est pas finie et je me détache avec regret de ma contemplation de cette technique et de son résultat, pour m’immiscer dans le monde de la dernière artiste …

3_ Une patience infinie

A défaut de recevoir John Galliano [1], le musée me permet d’entrer dans le monde de Jill Galliéni. Un monde poudré, sucré et burlesque. Un monde de poupées, de chiffons et de couleurs, car l’aide à la visite m’apprend que l’artiste manie l’aiguille comme une virtuose. Perchées sur des socles rosés, de petites et délicates danseuses, légères comme du papier, sculptées à l’aide de colle et pliage,côtoient les poupées en chiffon à taille humaine. Assemblages de pièces et de textures différentes, mariage de couleurs, l’ambiance avec ces géantes de tissu en est surprenante. D’abord agressée par les différents motifs, les formes arrêtées, les courbes cassées et la quelque peu dérangeante et apparente maladresse des poupées et de leur fabrication, et regrettant déjà mon incroyable découverte de la salle précédente, je prends un instant pour contempler l’ensemble de la salle… Pour me voir s’offrir alors à mes yeux un incroyable ballet. En effet, si on prend le temps de s’installer à un coin de l’espace pour la regarder dans son ensemble, on peut voir alors des mouvements, une grâce et un mélange des gestes, des couleurs et des formes s’harmoniser. Une multitude de petites danseuses répondent aux géantes en les entourant, telle une figure de pas classiques ! Je ne suis pas experte en ballet, et je ne prétendrais pas avoir eu devant les yeux le Lac des Cygnes [2], mais l’effet, accentué par les socles roses pâles, est des plus agréables ! On a soudainement l’impression d’évoluer dans un monde étrange, qui fonctionne sans nous, et dans lequel on se sentirait mal à l’aise de rester.

A défaut de recevoir John Galliano [1], le musée me permet d’entrer dans le monde de Jill Galliéni. Un monde poudré, sucré et burlesque. Un monde de poupées, de chiffons et de couleurs, car l’aide à la visite m’apprend que l’artiste manie l’aiguille comme une virtuose. Perchées sur des socles rosés, de petites et délicates danseuses, légères comme du papier, sculptées à l’aide de colle et pliage,côtoient les poupées en chiffon à taille humaine. Assemblages de pièces et de textures différentes, mariage de couleurs, l’ambiance avec ces géantes de tissu en est surprenante. D’abord agressée par les différents motifs, les formes arrêtées, les courbes cassées et la quelque peu dérangeante et apparente maladresse des poupées et de leur fabrication, et regrettant déjà mon incroyable découverte de la salle précédente, je prends un instant pour contempler l’ensemble de la salle… Pour me voir s’offrir alors à mes yeux un incroyable ballet. En effet, si on prend le temps de s’installer à un coin de l’espace pour la regarder dans son ensemble, on peut voir alors des mouvements, une grâce et un mélange des gestes, des couleurs et des formes s’harmoniser. Une multitude de petites danseuses répondent aux géantes en les entourant, telle une figure de pas classiques ! Je ne suis pas experte en ballet, et je ne prétendrais pas avoir eu devant les yeux le Lac des Cygnes [2], mais l’effet, accentué par les socles roses pâles, est des plus agréables ! On a soudainement l’impression d’évoluer dans un monde étrange, qui fonctionne sans nous, et dans lequel on se sentirait mal à l’aise de rester.

Avec pour unique lien le travail du tissu, les œuvres des trois artistes évoluent dans des espaces attribués et cloisonnés. Une scénographie épurée et classique invite le visiteur à contempler les objets sobrement posés sur des socles,suspendus ou accrochés aux murs. Avec pour seuls aides à la visite un fascicule distribué à l’accueil, et des cartels avec les noms des œuvres, on nous laisse totalement libre et juge d’interprétation.

Au final, je ressors de cette exposition le cœur gonflé et les yeux qui pétillent ! Une grande surprise que nous offre là « 1_2_3 Sculptures de Fibres », à laquelle le musée Jean Lurçat, plutôt classique, nous avait peu habitués ! Comme quoi, on peut rentrer dans un lieu avec tous les préjugés du monde pourvoir une exposition, et bien quand celle-ci est bonne, on s’incline et dit« Chapeau Mesdames » !

Au final, je ressors de cette exposition le cœur gonflé et les yeux qui pétillent ! Une grande surprise que nous offre là « 1_2_3 Sculptures de Fibres », à laquelle le musée Jean Lurçat, plutôt classique, nous avait peu habitués ! Comme quoi, on peut rentrer dans un lieu avec tous les préjugés du monde pourvoir une exposition, et bien quand celle-ci est bonne, on s’incline et dit« Chapeau Mesdames » !

Julie Minetto

[1] Célèbre créateur britannique de Haute-couture, figure notamment de la maison Dior

[2] Ballet de Piotr Tchaïkovski (1840-1893), célèbre compositeur russe

Des expos recyclées

La production d’expositions et leur recyclage figurent au cœur des préoccupations alliant musées et développement durable. À Paris, le Viaduc des Arts accueille les Ateliers Chutes Libres et l’agence de design et d’architecture intérieure Premices and co. Ces deux structures sont formées par une seule équipe particulièrement soucieuse de l’économie circulaire. Rencontre avec Jérémie Triaire, designer scénographe et co- fondateur.

Pourriez-vous nous décrire ce lieu ?

Les Ateliers Chutes Libres ont été portés par l’agence Premices and co fondée en 2012 avec Camille Chardayre et Amandine Langlois suite à une formation à l’École Boulle et une résidence d’un an à l’incubateur des Ateliers de Paris.

Les premiers ateliers ont eu lieu dans le cadre de l’exposition Matière Grise conçue par Encore Heureux Architectes au Pavillon de l’Arsenal. Nous y proposions des sessions de valorisation de chutes de bois, ateliers qui se sont prolongés après l’exposition et que nous avons ensuite proposé à d’autres lieux confrontés à une problématique de rebuts, tels que le Centre Pompidou et la Cité des sciences et de l’industrie.

Par la suite, nous avons souhaité occuper un lieu permettant de stocker les matériaux récupérés et d’accueillir des publics pour des ateliers. Nous sommes installés au Viaduc des Arts depuis plus d’un an.

Quels sont vos matériaux et d’où proviennent-ils ?

Ce sont surtout des chutes de bois que nous collectons exclusivement auprès d’entreprises, dont le Pavillon de l’Arsenal et le Théâtre du Châtelet. Ces chutes sont de nature variée. Pour les expositions, le pin et le bouleau sont majoritairement utilisés.

Nous récupérons aussi de petits dépôts de cuirs, de tissus ou de sangles, qui proviennent de la Réserve des Arts et que nous utilisons pour concevoir des accessoires lors des ateliers.

Comment est organisé ce lieu ?

Par pôles. Au rez-de-chaussée, un lieu dédié à l’assemblage et à la finition, composé de grandes tables, de perceuses, de visseuses et d’une quincaillerie. Au sous-sol, un espace insonorisé qui accueille des machines de découpe comme une scie sauteuse et des scies circulaires sur table. À l’étage, nos bureaux.

Comment répartissez-vous votre agenda entre les ateliers et l’agence ?

Notre temps est généralement divisé en deux. Parfois, les projets des ateliers et de l’agence peuvent aussi se rejoindre. Par exemple, via Premices and co, nous avons travaillé sur un projet d’aménagement de bureaux et décidé d’utiliser les Ateliers Chutes Libres pour accueillir nos clients et leur proposer de concevoir certains meubles, ainsi qu’un logo à installer dans leurs bureaux.

Ateliers Chutes Libres, Paris © Pierre Diascorn

Quelles activités proposez-vous aux publics ?

Différents formats d’ateliers, de 2 à 4 heures, à la fin desquels les participants repartent avec leur création : une table, une lampe, une chaise ou encore une petite étagère. Pendant la réalisation, nous les sensibilisons à la provenance des matériaux et à la notion de récupération. Au sein-même des ateliers, nous tentons de générer le moins de chutes de matériaux possible.

Comment avez-vous financé ces ateliers ?

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) nous a octroyé un soutien financier. Par ailleurs, nos ateliers sont payants pour les participants, qui ont accès au lieu, aux matériaux, aux machines et consommables, ainsi qu’aux conseils des encadrants.

Avez-vous de futurs projets ?

Nous souhaiterions proposer des ateliers plus individualisés, ainsi que des formats plus courts, qui permettraient aux participants de repartir avec de plus petits objets.

Aussi, pour le moment, le prix auquel proposons nos ateliers attire un public plutôt privilégié, en partie car le lieu coûte cher à la location. Nous recherchons donc des aides pour pouvoir en proposer à moindre coût et sommes aussi ouverts à des partenariats. Par le passé, nous avions notamment collaboré avec Paris Habitat et proposé des ateliers gratuits dans les espaces communs d’un immeuble.

Signalétique Nuit Blanche 2016 © Premices&Co

Pourriez-vous nous présenter certaines réalisations de l’agence ?

Chaque projet implique des contraintes différentes et donc des solutions différentes. De manière générale, nous allons toujours tenter d’avoir un impact moindre, en sélectionnant certains types de matériaux, en privilégiant le local, en réemployant du matériel ou en privilégiant la location à l’achat.

Par exemple, dernièrement, nous avons conçu l’accueil de la Mairie de Paris où figurait initialement un tribunal. Le mobilier originel étant de bonne qualité, nous avons proposé de le conserver en partie pour concevoir la banque d’accueil. Cela ne s’est pas prémédité à l’avance, mais s’est décidé en voyant les meubles existants, conçus dans un beau bois.

Pour la scénographie d’une petite exposition dans un kiosque entre le Théâtre du Châtelet et le Théâtre de la Ville, portant sur les travaux en cours dans ces deux lieux, nous avons utilisé des projecteurs inutilisés du Théâtre du Châtelet et des échafaudages de chantier, qui ont ensuite retrouvé leur fonction première.

La maison du chantier, Exposition Figures Marquantes, réalisation Jean-François Aimé et Premices&co © Benjamin Verlomme

Et pour la signalétique de Nuit Blanche 2016, nous avons réemployé des caisses de transport d’œuvres d’art, que créent parfois les musées pour un usage unique et qui étaient destinées à être jetées, afin de s’en servir comme balises repères le long de la Seine. Faciles à repérer et utiles pour protéger les programmes du vent et de la pluie.

Avez-vous été confrontés à une problématique de propriété intellectuelle pour le réemploi ou le recyclage de la scénographie d’une exposition ?

C’est un point qui pose vraiment problème. Nous n’y avons pas été confrontés dans le cadre d’une récolte de matériaux, mais plutôt dans le cadre d’un concours, pour lequel nous proposions de réemployer le mobilier existant et n’avons pas été retenus. Bien que cela se comprenne et soit lié à une peur du recours, il devrait exister des solutions, comme grouper des marchés de scénographie pour plusieurs expositions, ou de façon plus concrète, contacter le dernier scénographe pour lui demander son accord.

Propos recueillis par Laurence Amsalem

#economiecirculaire

#developpementdurable

#atelierschuteslibres

https://atelierschuteslibres.com/

Image de vignette et image d'introduction : Ateliers Chutes Libres, Paris © Pierre Diascorn

Éco-conception et réutilisation du mobilier d'exposition, ou écrire des histoires originales avec des phrases analogues…

Montage Tano Lops

- Développer la sobriété (en matériaux et consommation), en lien avec les artistes, des scénographies et spectacles,

- Produire des matériels scénographiques démontables pour faciliter la réutilisation ou le recyclage des éléments, et éviter d’avoir un principe constructif à usage unique,

- Promouvoir l’approvisionnement en matériels d’occasions, nécessitant en amont d’identifier les lieux où se procurer en biens de réemploi. Il faut aussi utiliser des matériaux intégrant une part de matière recyclée.

- Une incertitude sur leur qualité de réaction au feu au regard de l’absence de documentation ;

- Une incertitude sur le maintien des performances évaluées dans le cadre des essais réalisés lors de leur mise initiale sur le marché pour leur nouvel emploi, selon la durée de vie précédente et les éventuelles modifications subies.

Espace d’exposition temporaire, Palais des Beaux-Arts de Lille

Jacques Averna, Les Régies, crédit : Jacques Averna

Tano Lops-Maitte

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Réemploi des éléments de scénographie et règlementation ERP : le défi juridique du secteur de la culture, Elisabeth Gelot : https://skovavocats.fr/reemploi-elements-scenographie-et-reglementation-erp/

- Association Les Augures : https://lesaugures.com/L-association

- Définir des modes de production écoresponsables dans les différents secteurs : l’éco-production et le réemploi dans les décors et la scénographie, Ministère de la Culture :

- https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/transition-ecologique/definir-des-modes-de-production-ecoresponsables-dans-les-differents-secteurs-l-eco-production-et-le-reemploi-dans-les-decors-et-la-scenographie

- Retour sur l’exposition « Matière grise – matériaux, réemploi, architecture », Ville de Nice :

- https://cultivez-vous.nice.fr/exposition/forum-durbanisme-et-darchitecture/retour-sur-lexposition-matiere-grise-materiaux-reemploi-architecture/

- La Forêt magique, une exposition écologique pensée comme une ode à la forêt ! https://www.grandpalais.fr/fr/article/la-foret-magique-une-exposition-ecologique-pensee-comme-une-ode-la-foret#:~:text=à%20la%20forêt%20!-,La%20Forêt%20magique%2C%20une%20exposition%20écologique%20pensée,une%20ode%20à%20la%20forêt%20!&text=Nous%20plonger%20au%20coeur%20de,jusqu'au%2019%20septembre%202022%20!

- PDF RESTITUTION DU WORKSHOP, CONSTRUIRE LA DURABILITÉ DE NOS MUSÉES, Ville de Lille https://pba.lille.fr/content/download/6162/71025/file/WORKSHOP_Programme+complet.PDF

- DOSSIER TECHNIQUE DE STANDARDISATION D’ÉLÉMENTS DE DÉCORS DU COLLECTIF 17H25 : https://www.uniondesscenographes.fr/documentation/eco-conception/dossier-technique-de-standardisation-delements-de-decors-du-collectif-17h25/

[1] The Ephemeral Museum: Old Master Paintings and the Rise of the Art Exhibition Francis Haskell

[2] Sylvain Amic, Directeur de la Réunion des Musées Métropolitains-Rouen Normandie

[3] Éco-conception : effort de conception portant sur l’ensemble de la chaîne de production d’une exposition (commissariat, scénographie physique et digitale, communication, action et accueil du public, édition, outils numériques) visant à réduire son impact environnemental et à maximiser son impact social en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie des matériaux mobilisés.

[4] Article R*123-5 - Code de la construction et de l'habitation : Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus. La qualité de ces matériaux et éléments fait l'objet d'essais et de vérifications en rapport avec l'utilisation à laquelle ces matériaux et éléments sont destinés. Les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants sont tenus de s'assurer que ces essais et vérifications ont eu lieu.

[5] Adeline Rispal, Architecte scénographe (Ateliers Adeline Rispal), Présidente d’XPO, Fédération des Concepteurs d’Expositions

#réemploi #scénographie #création

Exposer ce qui ne se voit pas : « L'Intime, de la chambre aux réseaux sociaux » au Musée des Arts Décoratifs de Paris

L'exposition « L'Intime, de la chambre aux réseaux sociaux » au Musée des Arts Décoratifs de Paris explore l'évolution de l'intimité en Occident, du XVIIIᵉ siècle à nos jours, à travers plus de 470 œuvres et objets. Présentée du 15 octobre 2024 au 30 mars 2025, elle est co-organisée par Christine Macel, conseillère scientifique et artistique du musée ainsi que par Fulvio Irace, historien de l'art et du design.

La scénographie, conçue par l'architecte italien Italo Rota, débutait par un trou de serrure géant, symbolisant l'entrée dans l’exploration de l'intimité. Le parcours est structuré en douze thèmes répartis dans un enchaînement de quatorze salles, abordant des sujets tels que la frontière entre espace public et privé, la fluidité des genres, l'identité, la promiscuité et la surveillance.

L'exposition présente peintures, photographies et pièces de design emblématiques mais encore une diversité d'objets quotidiens moins valorisés dans les musées, tels que des bidets, miroirs, carafes, etc. Elle retrace la transformation des espaces intimes, depuis les chambres à coucher du XVIII ème siècle jusqu'aux lits connectés contemporains, illustrant comment les évolutions sociales et technologiques ont façonné notre rapport à l'intimité. L'exposition souligne également le rôle crucial des femmes dans la redéfinition de l'intimité, en s'affranchissant des rôles domestiques traditionnels qui leur étaient attribués. Enfin, elle aborde la manière dont les nouvelles technologies et les réseaux sociaux ont bouleversé les frontières entre vie privée et vie publique, posant la question de la privatisation de l'intime et des nouvelles vulnérabilités engendrées.

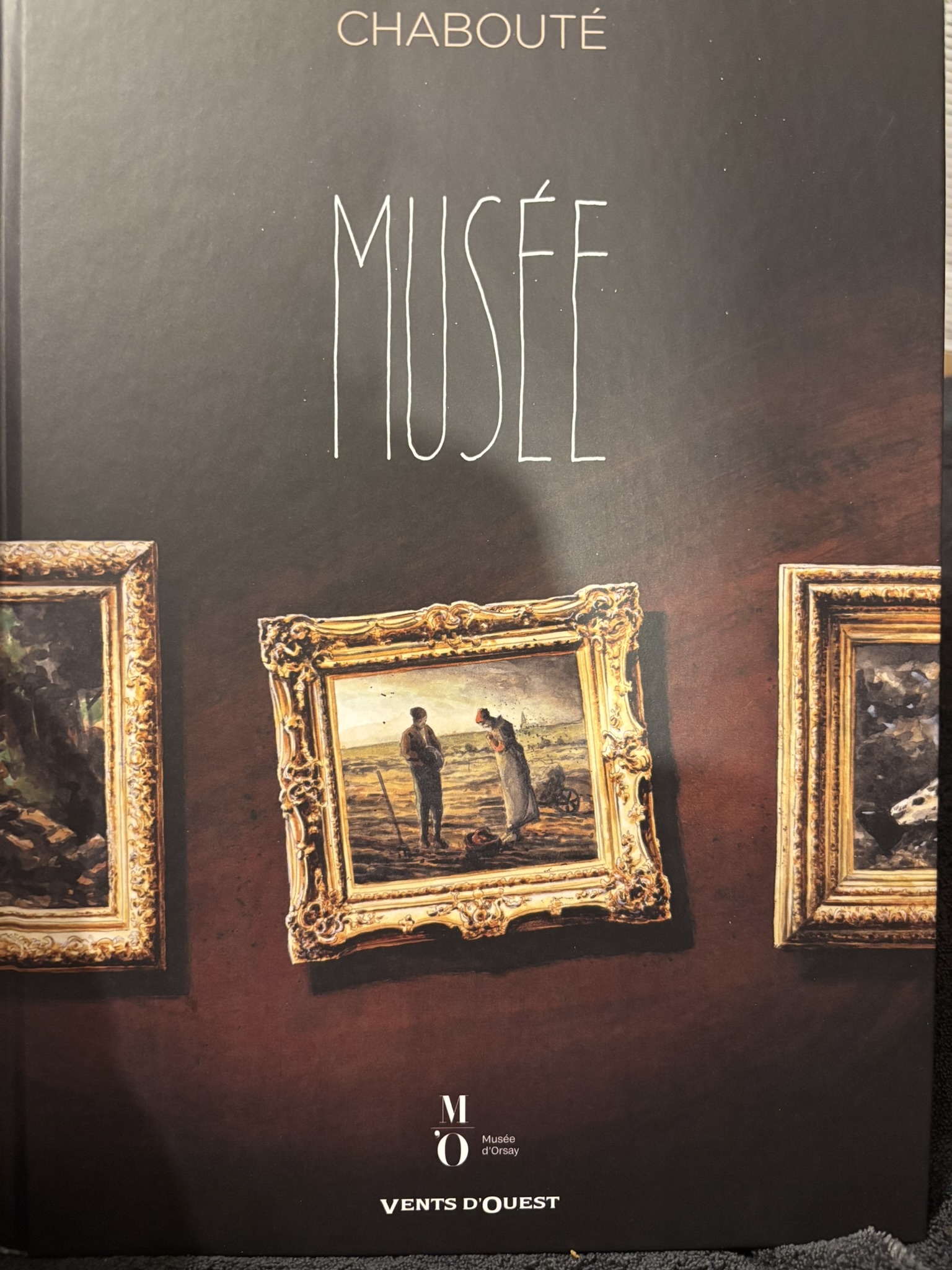

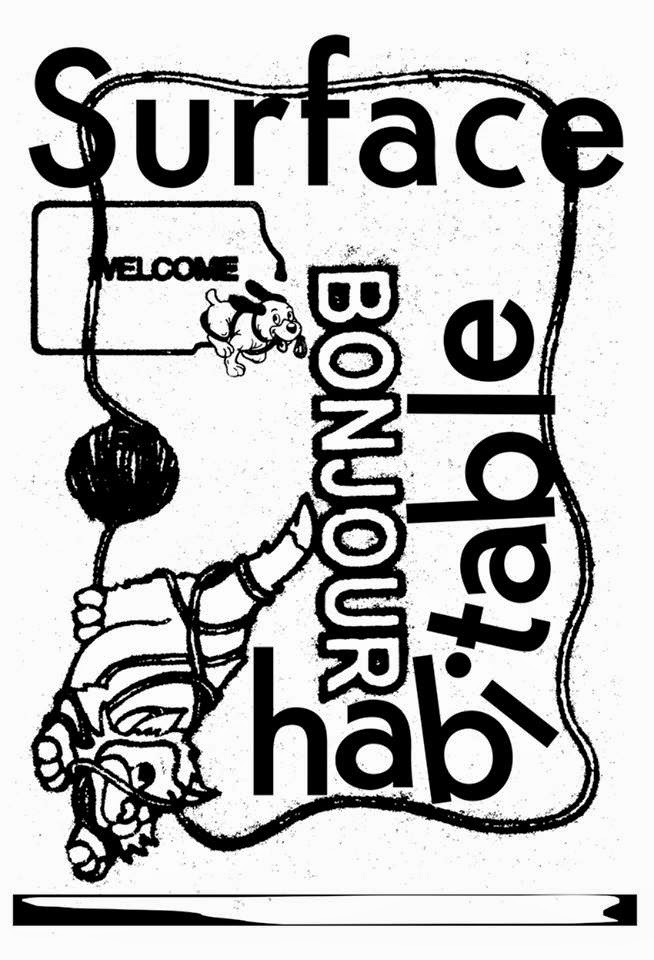

Plan de l'exposition © E.V.

À travers une progression spatiale et thématique, l'exposition interroge la domestication des pulsions, la surveillance, le rôle du design et la précarisation de l'intime : le parcours débute dans le salon, un lieu où se croisent à la fois la vie familiale et la sociabilité. Avec l'avènement de la bourgeoisie au XIXème siècle, le contrôle social et les normes de pudeur redéfinissent les usages domestiques. La progression du parcours conduit vers des espaces plus privés. Cette distinction entre espaces publics et privés s'affirme : la maison devient un espace réglementé, où chaque pièce a une fonction déterminée. La chambre, autrefois privilège aristocratique, devient un espace distinct pour chaque individu dans l'habitat bourgeois du XIXème siècle. La création de la « chambre à soi », concept popularisé par l'écrivaine britannique Virginia Woolf dans son essai publié en 1929, notamment pour les jeunes filles et les adolescent∙e∙s, marque un tournant dans la structuration de l'espace domestique. Aujourd'hui, la chambre est à la fois un refuge et un espace connecté, transformé par la technologie en lieu de travail, de loisirs et d'exposition de soi.

Le tableau « Le Sommeil », d’Edouard Vuillard (1862) mis en parallèle à un lit du XX ème siècle © E.V.

Puis de la chambre, direction la salle de bain, dédiée au soin du corps. Cette pièce, qui se répand progressivement dans les maisons au cours du XXème siècle, pose la question du rapport entre intime et injonctions sociales. Se maquiller, se parfumer, utiliser des soins esthétiques sont-ils des actes individuels ou résultent-ils d'une pression extérieure ? Les objets exposés, du rouge à lèvres d'apparat aux masques LED contemporains, illustrent la normalisation et la popularisation des pratiques cosmétiques. Les parfums, pouvant être sentis grâce à un dispositif olfactif, sont des créations entre proximité et diffusion, une autre manifestation de la dualité entre expression de soi et interaction avec autrui.

Masques LED en vitrine © E.V.

S’en suit un large espace qui présente la manière dont le design intérieur façonne le rapport à l'intime et à la collectivité. À travers une sélection de mobiliers et de concepts architecturaux, elle questionne l'évolution des espaces domestiques entre convivialité et repli sur soi. Dans les intérieurs du passé, les contraintes économiques, les défis liés au chauffage et les dynamiques familiales et sociales favorisaient une intimité partagée et une vie collective. Les lits clos bretons, par exemple, permettaient de conserver la chaleur et d'offrir un espace de sommeil commun, tandis que les tatamis japonais structuraient des pièces polyvalentes où les membres de la famille cohabitaient étroitement. En revanche, durant les années 1970-1980, influencés par le postmodernisme, les designers tendent à privilégier la séparation et l'individualisation des espaces, reflétant une évolution vers une plus grande valorisation de la vie privée et de l'autonomie individuelle, liée à une demande croissante de personnalisation de la part des jeunes générations de consommateurs. Des meubles cocons aux canapés-œufs, les designers explorent aujourd’hui de nouvelles formes d’isolement volontaire. Ces tendances reflètent des mutations sociales profondes, entre désir d’intimité et crainte de l’enfermement, et questionnent notre manière d’habiter l’espace domestique dans un monde de plus en plus connecté, fortement impacté par la crise sanitaire.

Salle 7 : « Le design, entre isolement et promiscuité » © E.V.

L’espace suivant, déconseillé aux plus jeunes, aborde la question des sexualités, longtemps réglementées et censurées. Si le XVIIIème siècle libertin tolère les images érotiques dans un cadre masculin, le XIXème siècle bourgeois opère un retour à la moralisation et à la répression des sexualités « déviantes ». La reconnaissance du plaisir féminin, la révolution sexuelle et l'émergence massive des sex-toys à partir des années 1960-1970 marquent une rupture, bien que les objets du désir restent soumis aux normes du genre. L'exposition montre comment les designers du XXIème siècle réinventent ces objets pour répondre aux besoins d'une diversité de sexualités, en dépassant les conceptions hétéronormées.

Salle 12 : « Surveillance et protection » © E.V.

Cependant, l’arrivée du numérique a bouleversé la notion de sexualité et avec elle, celle de l'intimité. Autrefois espace d'introspection, elle est aujourd'hui mise en scène sur les réseaux sociaux, les téléréalités, où se construisent des identités publiques souvent paradoxales. Les témoignages de plusieurs créateur∙ice∙s de contenu, confronté∙e∙s à une exposition permanente volontaire de leur existence, interroge la distinction entre présence virtuelle et réalité intime. Dans une pièce couverte de caméras de tous types, les dynamiques d'autosurveillance et de construction de soi à travers les technologies numériques sont mises en évidence. Les dispositifs de reconnaissance faciale, de géolocalisation et les bases de données définissent de nouvelles frontières entre sphères publique et privée. En contrepoint, quelques stratégies de résistance sont présentées, du masquage numérique à l'anonymat militant, qui cherchent à rétablir un certain contrôle sur les données personnelles.

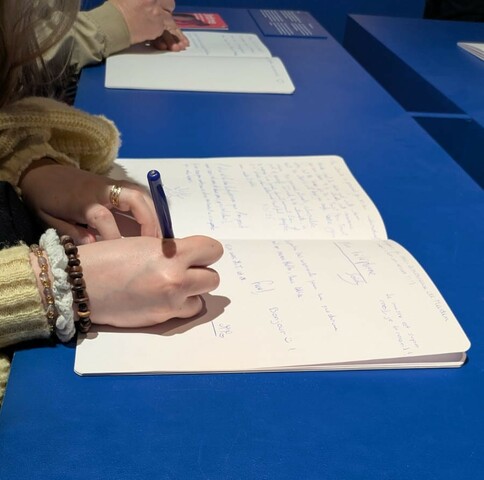

L'exposition s'achève sur une réflexion sur la privation d'intimité en situation de précarité. L'absence d'un espace à soi, qu'il s'agisse des sans-abris, des migrants ou des prisonniers, met en évidence le lien fondamental entre intimité et dignité. Les dispositifs architecturaux présentés, comme un banc inspiré de l’architecture hostile au milieu de la pièce, tentent d'y répondre en offrant des solutions adaptées aux populations vulnérables : la création d’une fragile illusion d’intime. Si l'intimité physique et sociale est fluctuante, l'exposition rappelle en dernier lieu qu'il subsiste un « intime ultime », celui de la pensée et de l'imaginaire. L'écriture, de la pratique du journal intime aux blogs contemporains, témoigne de cette irréductibilité de l'espace personnel. Les visiteur∙ice∙s étaient ainsi invité∙e∙s à répondre dans un journal partagé à la question « Qu’est-ce que l’intime ? », pouvant faire le choix de laisser un indice de leur identité ou non. Ces journaux seront conservés dans les archives de l’exposition, gardant la mémoire de ces réponses intimes.

Les visiteur∙ice∙s se prennent au jeu et écrivent dans les journaux pour répondre à la question « Qu'est-ce que lintime ? » © E.V.

En 2025, alors que l'intimité est sans cesse mise à l'épreuve par la surveillance, la marchandisation et l'exposition médiatique, cette part inaliénable de soi constitue un refuge. Ainsi, l'exposition interroge non seulement les mutations de l'intime, mais aussi les moyens de le préserver, en explorant la tension constante entre dévoilement et protection, entre individualité et construction sociale.

Une amusante réponse © E.V.

Éléa Vanderstock

|

#L'Intime #MuséeArtsDécos #ConstructionSociale |

Knock Outsider Komiks

Des bandes dessinées créées à partir du textile, impressions 3D, photographies, monotypes, gravures, abstractions, vidéos d'animation… ? C’est par ici !

Knock Outsider Komiks, un projet de La « S » Grand Atelier qui lie la BD à la création outsider¹, crée à la demande du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, est maintenant exposé au Art et marges musée à Bruxelles².

Installation des gravures sur bois et du court-métrage d’animation Après la mort, après la vie, un projet de mixité entre Adolpho Avril & Olivier Deprez © L.M.

Le Art et marges musée, musée d'art brut et art outsider, est consacré à la conservation, à la recherche et à la diffusion des créations en dehors du circuit traditionnel artistique, questionnant l’art et ses frontières. Une partie importante de sa collection s’est constituée auprès d’ateliers artistiques pour personnes porteuses d’un handicap mental, dont La «S » Grand Atelier.

Situé à Vielsalm dans les Ardennes belges, La «S » est un laboratoire de recherche artistique qui accueille des artistes atteints d'une déficience mentale et des artistes non-déficients qui viennent en résidence. En sortant du discours de la « sanctuarisation » de l'art brut/outsider, au lieu d'isoler les individus en marge de toute sorte d'influences extérieures, le but de La « S » est justement le contraire. Loin de toute considération compassionnelle, positionnement emphatique de la structure, elle se singularise par sa volonté d'intégration, de rendre possible des rencontres et d’interagir avec tous les champs de l’art actuel. Dans cette perspective, à partir des résidences où artistes handicapés ou non échangent,expérimentent et créent ensemble, naissent des projets complètement étonnants et singuliers, notamment dans la BD.

La bande dessinée a connu des évolutions radicales ces dernières années sous l'impulsion des maisons d'éditions indépendantes ou alternatives, dont Frémok fait partie. Thierry Van Hasselt est l'un de ses fondateurs et également co-commissaire de Knock Outsider Komiks. Selon lui, « le Frémok envisage la bande dessinée d'une manière plus large. Pas une espèce de langage avec des règles définies, mais plutôt un terrain d'exploration, un terrain de jeu, un milieu en expansion qui essaie toujours de recréer les limites et les frontières de la BD, qui s'intéresse à la mixer avec d'autres domaines, à la faire sortir de ses cadres habituels. »

Anne-Françoise Rouche, directrice de La « S », avait trouvé des similitudes entre le travail des artistes de la structure et celui de Frémok. En réunissant l'aspiration de La « S » de s'ouvrir vers l'extérieur et vers le développement de la bande dessinée alternative, et la perpétuelle recherche des nouvelles formes de la part du Frémok, leur connexion était inévitable, sur un terrain qui n'était pas encore exploré.

Les cases de BD redessinées et agrandies par Jean Leclercq © L.M.

La bande dessinée et l'art outsider : une rencontre improbable ?

Selon Erwin Dejasse, également co-commissaire de Knock Outsider Komiks et historien de l’art, sous un premier regard l’articulation entre bande dessinée et art brut semble un lien improbable : « A priori, tout oppose la bande dessinée et les créations brutes ou outsider. La première est souvent présentée comme un langage dont la pratique exige la maîtrise d’un ensemble de codes voire d’un vocabulaire et d’une grammaire. Les secondes, au contraire, semblent se définir par leur totale absence de règles. »

La BD comprend tout ce qui est narratif et anecdotique. L'anecdotique est également présent dans l'art brut/outsider. La dimension narrative, en revanche, reste moins évidente lorsqu'une forte caractéristique dans les outsiders est notamment l'hermétisme. Le défi était donc de voir ce qui pourrait se passer si on mettait en relation les artistes de La « S », qui étaient plasticiens et qui travaillaient cette grande liberté graphique, et ceux du Frémok, qui ont l'habitude de manipuler narration et récit.

Thierry Van Hasselt témoigne de cette expérience : « À La « S » on pensait au départ du projet qu'on allait nous (le Frémok) ramener cette dimension narrative et construire du récit avec le matériel graphique qui amenait les artistes handicapés. Pourtant ça a été tout à fait une autre chose qui s'est passée. Leur poésie et leur manière d'être, de s'exprimer et de raconter des choses a complètement contaminé le travail narratif. Et ce que nous a complètement transformé lors de ce projet c'était justement quel type de narration cette rencontre nous permettrait d'explorer et de découvrir. Et donc nous aussi avons appris à raconter autrement en travaillant dans ce projet de mixité et cela nous a permis de mettre en place d'autres types de dispositifs narratifs. Sur Knock Outsider Komiksla narration était vraiment générée à quatre mains. »

Créations textiles, photographies et le «ciné-roman » Barbara dans les bois, un projet de mixité entre Barbara Massart& Nicolas Clément © L.M.

Erwin Dejasse complète : « Knock Outsider Komiks montre des artistes qui vont être à la fois plus qu'au limite de la bande dessinée. On peut se questionner si une création est de la BD et parfois la première réponse est non, même s'il y a des éléments en commun. Mais on sent qu'il y a un état d'esprit similaire, il y a des choses qui dialoguent. On ne s'arrête pas de poser des questions entre les limites de la BD et de l'art outsider, mais autant pour cette exposition il fallait se laisser aller, de faire au feeling. Donc on montre une photographie de ce qui a été produit à La « S » au long de ces années de résidence, plutôt orientée vers quelque chose qui touche à la BD. Mais on ne va pas arrêter de déborder ce domaine pour autant qu'il n'y aie pas une définition de bande dessinée que ne puisse être débordée des frontières instituées. »

Knock Outsider Komiks dans les murs du Art et marges musée

À Angoulême, La « S » a mis en place une exposition de qualité qui a connu énormément de succès. Néanmoins, la courte durée du festival - 4 jours - a laissé une envie d'aller plus loin et de rendre Knock Outsider Komiks accessible à un plus large public. Anne-Françoise Rouche a donc proposé à la direction du Art et marges musée, collaborateur de longue date, de l'exposer dans ses murs pou rune deuxième édition, quelque peu différente.

Tatiana Veress, directrice du Art et marges musée, s'est montrée enthousiaste du projet : « Il y a cet aspect collaboratif qui correspond à la philosophie du musée depuis ses débuts, de faire des expositions qui présentent à la fois des artistes outsiders et des artistes insiders sans le besoin de préciser que l'artiste est in ou que l'artiste est out. »

Exposer Knock Outsider Komiks au Art et marges musée correspond également à l'envie de présenter des dialogues entre l'art outsider et les différents domaines de l'art en ne se limitant pas aux arts plastiques, mais de pouvoir toucher le cinéma, la musique, la photographie... et la bande dessinée fait partie de cette ouverture.

Sur le mur à gauche, les monotypes de Pascal Cornélis. À droite, Comix Covers, de Pascal Leyder © L.M.

Par ailleurs, faire venir cette exposition à Bruxelles est très important car la Belgique porte une identité particulière par rapport à l'histoire, à la reconnaissance et au constant développement de la bande dessinée. La BD est très présente dans la culture belge avec des grands éditeurs, des structures, des librairies spécialisées, un Musée de la BD, des personnages partout sur les murs des villes... Tous ces aspects font que dès qu'on parle de BD en Belgique, on rencontre une réceptivité singulière.

Tatiana Veress précise : « On présente la bande dessinée, mais c'est un "uppercut aux catégories instituées". Donc le visiteur qui vient en se disant "je vais visiter une exposition de bande dessinée" sera forcément déstabilisé. Et c'est cet aspect de déstabilisation qui est intéressant. Il y a des œuvres qui sont très proches de la BD, qui recréent ses cadres, par exemple, mais déjà avec des codes un peu différents, une certaine liberté naïve. Sinon il y a des choses qui sont apriori fort éloignées de la BD, où on est dans des œuvres très abstraites. Dans ce cas, c'est plutôt le principe sériel, l'accumulation et la séquence qui évoquent l'idée de la narration existante aussi dans la BD contemporaine. Donc on est plus proche d'un univers plus alternatif qui présente une nouvelle génération de bande dessinée. Et en même temps on a encore un regard en marge parce que dans l'exposition on intègre des artistes qui ne viennent pas du monde de la BD et qui ne viennent pas non plus du monde de l'art officiel.

Et à chaque fois qu'on travaille avec une thématique particulière c'est l'occasion de toucher des nouveaux publics. La possibilité d'aller à la rencontre d'un public plus amateur de bande dessinée qui pourrait découvrir l'art brut, qui ne la connaissait pas auparavant, cela joue en faveur de notre objectif de faire connaître ces artistes et l'art brut de façon plus large. »

Ateliers Créatifs pour les publics

Le Art et marges musée possède également un espace ouvert au public dédié à l'Atelier Créatif où les visiteurs sont invités à s'exprimer d'après ce qu'ils ont regardé et ressenti dans l'exposition. Dans le cadre de Knock Outsider Komiks, le sujet abordé par l'atelier concerne la narration et les différentes techniques graphiques.

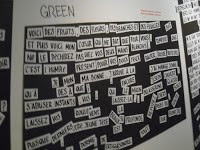

« Lorsque l'exposition met en avance des projets menés en collaboration, l'idée est de construire une histoire ensemble, à plusieurs mains et à plusieurs techniques. Dans l'atelier on trouve des grandes feuilles de papier accrochés sur les cimaises avec des cases pré-dessinées où chacun peut apporter sa contribution plastique dans ce qui deviendra une narration, ou pas. En tout cas, qui aura une allure de planche de bande dessinée. », affirme Sarah Kokot, responsable des publics du Art et marges musée. « Et dans ce qui concerne l'activité prévue pour les enfants, l'idée est d'aborder la gravure et comment elle est faite. Il y aura des créations à partir des décalques en feuilles de carbone et du monotype à la gouache. »

L'Atelier Créatif du Art et marges musée pour l'exposition Knock Outsider Komiks © L.M.

Rencontres autour de l’exposition

Afin d'élargir le débat sur la bande dessinée et l'art outsider, le Art et marges musée, La « S » Grand Atelier et l'ISELP (Institut Supérieur pour l'Étude du Langage Plastique) organisent encore des conférences et des visites guidés autour de Knock Outsider Komiks.

Art Brut et bande dessinée : influences, convergences et sympathies sera une conférence présentée par Erwin Dejasseet Voyage à FranDisco une conférence-performance réalisée par Marcel Schmitz (artiste de La « S ») et Thierry Van Hasselt sur leur projet de mixité homonyme³.

Luana Medeiros

#BandeDessinée

#BDalternative

#ArtOutsider

¹ L’art outsider désigne la création en dehors du circuit traditionnel de l’art. Elle englobe des créateurs marginaux, des autodidactes, souvent provenant d’ateliers artistiques pour personnes porteuses d’un handicap mental ou du milieu psychiatrique.

² Infos pratiques Knock Outsider Komiks

Exposition du 29 septembre 2017 au 28 janvier2018

Art et marges musée

Rue Haute 314, Bruxelles

Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h.Fermeture les lundis et les jours fériés officiels.

³Infos pratiques des rencontres

Jeudi 9 novembre 2017

A L’iselp, 18h30-19h45 : Conférences d’Erwin Dejasse, Marcel Schmitt et Thierry Van Hasselt.

Au Art et marges musée, 20h15 : Visite guidée de l’exposition en compagnie des commissaires.Plus d'informations:

http://www.lasgrandatelier.be/

Remerciements à Erwin Dejasse, Sarah Kokot,Thierry Van Hasselt et Tatiana Veress qui ont été interviewés afin de collaborer sur cet article.

L'avenir écologique de la scénographie d'exposition - post Covid

“Sans doute faut-il redessiner notre manière d'habiter le monde. On ne peut plus continuer sur la lancée actuelle, même en usant de prouesses technologiques. On ne peut plus autant se déplacer. On ne peut plus autant renouveler. On ne peut plus autant gaspiller. On ne peut plus autant tuer. Nous n'avons pas vraiment d'autres choix que d'accepter cette évidence.”

Aurélien Barrau, Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité -

édition Michel Lafon, 2019

À l’heure où j’écris, je devrais être en stage, à imaginer des scénographies pour des expositions et des musées.

Sauf que je suis sur ma terrasse, en train de relire Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité”d’Aurélien Barrau, paru en 2019. En pleine crise du coronavirus, le pays est à l’arrêt et la nature reprend quelque peu ses droits.

Je fais des efforts dans mon quotidien, j’ai choisi un métier qui pourtant pollue : construire pour l'éphémère, être outil de spectaculaire, utiliser des matériaux nocifs et autres substances chimiques. Bien sûr ce n’est rien comparé aux industries du textile et agro-alimentaire, mais quand cet outil est censé éduquer et être au service du visiteur, je remets en question son utilité. Comme j’ai le temps de réfléchir, je me suis interrogée sur les solutions alternatives qui existent ou qui existeront peut-être après cette crise, celles qui ne sont pas enseignées en école en Design, en espérant qu’il y ait une prise de conscience d’un point de vu global.

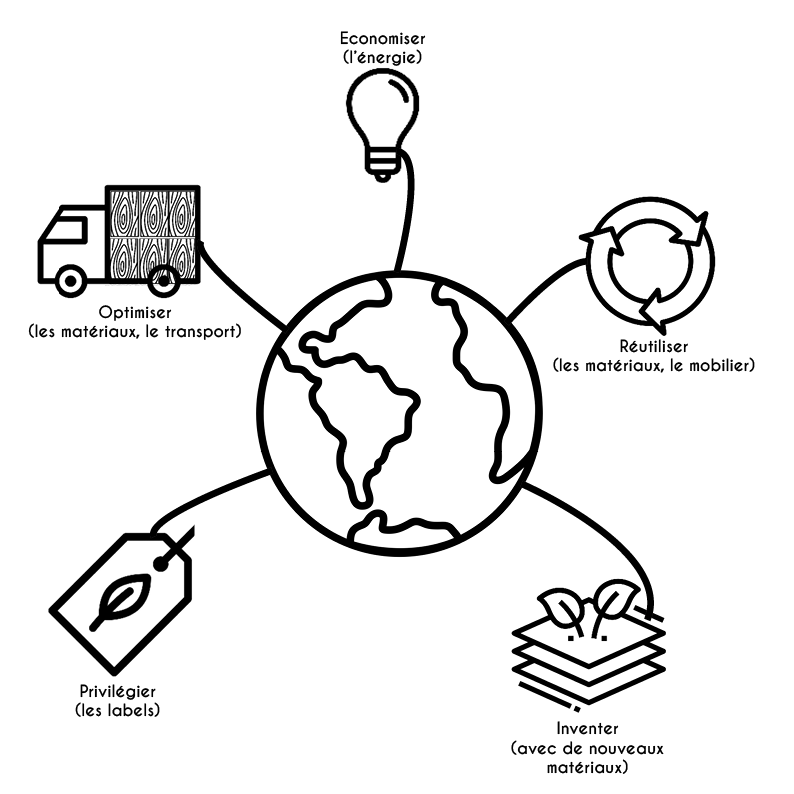

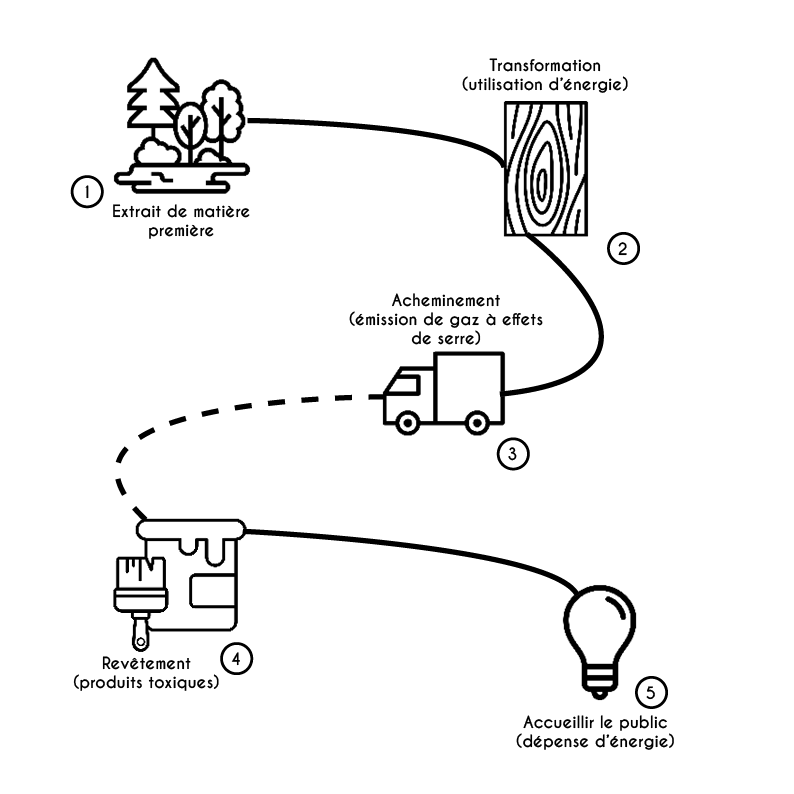

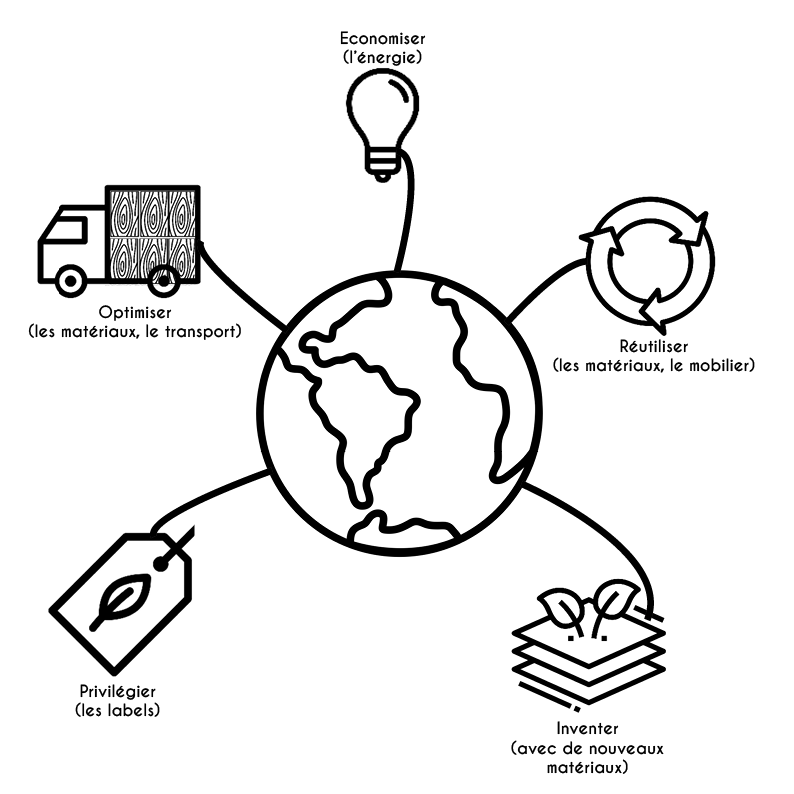

Créer revient-il à polluer ? Quels sont les différents impacts d’une exposition ?

La scénographie tient une place centrale dans une exposition. Je ne le dis pas parce que je suis une fervente défenseure de ce métier mais parce qu'elle permet de donner vie au travail de muséographie dans un espace. Mais elle a aussi une place centrale dans l’impact écologique qu’aura le projet.

Voici le trajet d’une planche de contreplaqué issu du système classique : la matière première, le bois donc, et extrait, généralement dans des “plantations” cultivées à cet effet. Puis le bois est transformé pour lui donner sa forme de planche, pour cela on utilise de l'énergie. Ensuite, la planche et ses consœurs sont acheminées dans des camions vers le lieu de chantier, ce qui provoque des émissions de gaz à effet de serre. Cette planche n’est généralement pas à nu, on la revêtue par la suite de peinture, de colle… qui sont des produits toxiques. Enfin, une fois l’exposition assemblée, le lieu doit être prêt pour accueillir le public et mettre en avant le propos, on utilise à nouveau de l’énergie pour chauffer et éclairer l’espace.

Bien sûr cela n’est pas que l'apanage de la scénographie. Mais avec l’accroissement des expositions temporaires, d’une durée variable de 3 à 6 mois, le coût écologique est important.

Illustration ©JD

Les lignes bougent

Il faut tout d’abord préciser que les enjeux soulevés par le développement durable sont fondamentaux et liés à l’avenir de notre société.

Le problème donc avec l’éphémère c’est son coût écologique important sur une courte durée et le gâchis de matériaux. A moins de rentabiliser un maximum l’exposition et de la faire voyager sur une longue période, ce qui pose aussi des soucis de transport et de Co2.

La BNF a publié en 2011 un guide de scénographie et développement durable, appelé Projet Coal. Même si il date de bientôt dix ans, il est encore aujourd'hui extrêmement d’actualité et offre des solutions à mettre en œuvre pour limiter l’impact écologique sur notre environnement. Parmi celles-ci, il est préconisé d'optimiser les matériaux et l'énergie dès la phase conception du projet, de privilégier les labels et des encres sans solvants pour l’impression. Cela est déjà ancré dans le processus de création scénographique, l’optimisation à un rôle important d’un point de vue économique.

Il est maintenant possible d’utiliser des matériaux alternatifs, tel que le carton, le tyvek, ou des matériaux recyclés. Un concept créé il y a quelques années dans l’événementiel s’est développé dans la scénographie d’expositions temporaires: la scénographie en palettes L’une des premières expositions réalisées par le Master MEM en 2013, L’Objectif en coulisses, faisait usage de palettes comme éléments scénographiques. Le dernier exemple en date est l’exposition Liaisons vitalesau Muséum d’Histoire Naturelle de Lille, conçue entièrement en palettes louées à des entreprises spécialisées, puis récupérées pour servir un autre projet. Certaines agences de designer ont même fondé leurs principes de création sur le recyclage.

Exposition Ionesco, mobilier scénographique en carton ©BNF

Exposition Liaisons vitales, Muséum d’Histoire Naturelle de Lille, © La voix du nord

Le sujet de l’exposition a aussi son rôle dans l’éco-conception de l’exposition. Certains sujets se prêtent mieux au développement durable, et plus d’efforts sont faits de la part des organisateurs en ce sens. Les musées de sciences et muséums sont généralement les plus concernés et ceux qui choisissent une démarche écologique dans chaque projet, sans doute car leurs expositions font souvent l’objet de scénographies plus variées.

Repenser la fin de vie d’une exposition

Là où ça coince (mais ça commence à bouger !), c’est au moment du démontage de l’exposition et de la fin de vie du mobilier scénographique. Ce processus est très rarement pris en compte dès la conception du projet, pourtant il est tout aussi important que l’ensemble des choix faits précédemment. Actuellement, le mobilier est soit entreposé, soit mis à recycler (si cela est possible). Or si on s'appuie sur les principes du zéro déchet Refuse, Reduce, Reuse, Recycle ( refuser, réduire, réutiliser, recycler,), la réutilisation est à privilégier, et le recyclage arrive en bout de chaîne. Pourquoi réutilise-t-on si peu le mobilier scénographique ? Parce que l’œuvre appartient à son auteur, et qu’une clause dans le droit à la propriété intellectuelle interdit la réutilisation du mobilier. Mais la plus grosse difficulté reste le stockage de ces mobiliers.

Pourtant certains musées ont instauré la réutilisation dans leur cycle de conception d’exposition. Le MNHN le fait déjà, et lorsque ce n’est pas possible, propose son mobilier à la Réserve des Arts, une recyclerie qui distribue ensuite ces mobiliers aux étudiants en art.

Il serait urgent de rendre systématique le réemploi de certains éléments scénographiques, en l'imposant dans le cas des marchés publics, et ainsi de mettre à disposition une liste de matériel disponible. Cela implique aussi de repenser la scénographie non pas comme une seule exploitation mais pour un cycle d’expositions.

Pourquoi ne pas proposer une banque de mobiliers scénographiques, et de rémunérer des groupements pour les gérer, tels que l’association des scénographes? Ou dans un réseau de musées ?

Les initiatives viennent aussi des designer, pour voir au-delà des principes de l’éco-conception, à l’image des Rad!cales, qui s’adressent aux professionnels de la création et à leurs partenaires. Ils militent pour un design radical et responsable face à l’urgence climatique et sociétale, en mettant en communs les ressources de chacun.

Less is more

Peut-être serait-il temps de repenser le système de création d’une exposition ? Le principe de location est intéressant pour ce qui est de rentabiliser une scénographie et de prolonger sa durée de vie. Des institutions comme le Mémorial de la Shoah ou l’Institut du monde arabe ont un service d’itinérance mais les expositions ont la forme simple de panneaux. Les centres de cultures scientifique, techniques et industriels sont plus ambitieux et proposent des expositions à la location adaptées à l’espace à disposition, à l’image du MNHN ou d’Universcience.

Exposition Viral présenté au Forum des sciences de Lille, produit par Ciencia Viva et Pavilhão do Conhecimento avec Universcience et Heureka ©JD

Mais cela reste très minoritaire. Pourquoi ne pas penser moins mais mieux ? Less is more, célèbre maxime de Mies Van Der Rohe, qui était architecte et designer.

En prenant exemple sur la Suède et son Riksutställningar ( en gros: un établissement public pour concevoir des expositions itinérantes), il serait possible de créer un groupement de musées pour concevoir des expositions itinérantes. Chaque année, des moyens seraient concentrés sur une exposition importante, au lieu de plusieurs petites expositions, pendant que les anciennes expositions seraient rentabilisées dans différents musées appartenant au groupement.

Illustration ©JD

Et si tout disparaissait ?

Et si, dans une vision pessimiste et post-apocalyptique, on imaginait très probable la disparition des expositions, des lieux publics. Avec la crise économique qui se profile, ou sera la priorité de financement ? Comment va évoluer notre système ? Opter pour plus de numérique ?

Tout reste encore très flou, mais l’ICOM et l’OCDE se sont penchés sur le sujet, je vous invite à lire le résumé ici si ce n'est déjà fait.

Juliette Dorn

#scénographie

#écoconception

#les rad!cales

Pour aller plus loin : http://www.projetcoal.org/coal/wp-content/uploads/2012/01/PDF-2-Guide_BNF_Version_Web-1.pdf

http://www.afroa.fr/media/pdf/contributions/PBesse-developpement-durable-expositions-temporaires.pdf

Manifeste Les Rad!cales

https://mcusercontent.com/28599b64a04cac8ef53cd3c68/files/ae5908c4-83da-4c22-ae7d-3714f258244f/LES_RAD_CALES.pdf

L'exposition du futur ?

L’église Saint-Pierre du site Le Corbusier, ©JD

L’idée d’une exposition qui explore le futur

…et c’est réussi !

Le jardin des attachements, ©JD

Mais, faire une expo, c’est écolo ?

Atelier « retissez la ville » où les visiteurs brodent sur des photos de l’ère industrielle les aménagements qui permettraient un futur enviable, ©JD

Les casiers de piscine et le support de cartes postales achetés sur Leboncoin, ©JD

Mais la responsabilité environnementale d’une exposition ne passe pas uniquement par la scénographie. Le catalogue de l’exposition par exemple se constitue uniquement de six feuilles A3, glissées dans une enveloppe kraft qui a été sérigraphiée à la main par l’équipe. Chacune de ces feuilles est née d’une réflexion entre un graphiste qui a réalisé le recto, et un écrivain novice (architecte, habitant, enfant, mais aussi le nouvel acheteur du catalogue) qui occupe le verso grâce à ses mots. Chaque binôme a traité l’un des six thèmes, ce qui permet aux visiteurs d’avoir une vision encore différente que celles qu’il a pu lire ou entendre dans l’exposition.

En savoir plus :

L'infiniment petit désormais à portée de mains

Vous aviez un doute sur la vivacité des fourmis, leur organisation, leur taille, leur nombre, leur mode de vie, leur reproduction, leur alimentation … ? L’exposition Mille Milliards de Fourmis du Palais de la découverte saura vous répondre. Elle a été inaugurée le 15 octobre 2013 et fermera ses portes le 24 août 2014.

Qui n’a jamais mis d’anti-fourmi au bord d’une fenêtre ou jouer les aventuriers explorateurs en faisant un chemin de confiture à la fraise à la belle saison ? Nous sommes toujours subjugués par le monde du petit, de l’inconnu. Plus qu’une simple exposition sur les fourmis, le Palais de la découverte rend accessible ce monde si petit et pourtant si grand, si familier et pourtant si méconnu.

Fourmis découpant une orange pour aller nourrir

les larves de la fourmilièreObservées à travers une loupe.

Crédits : Léa PECCOT

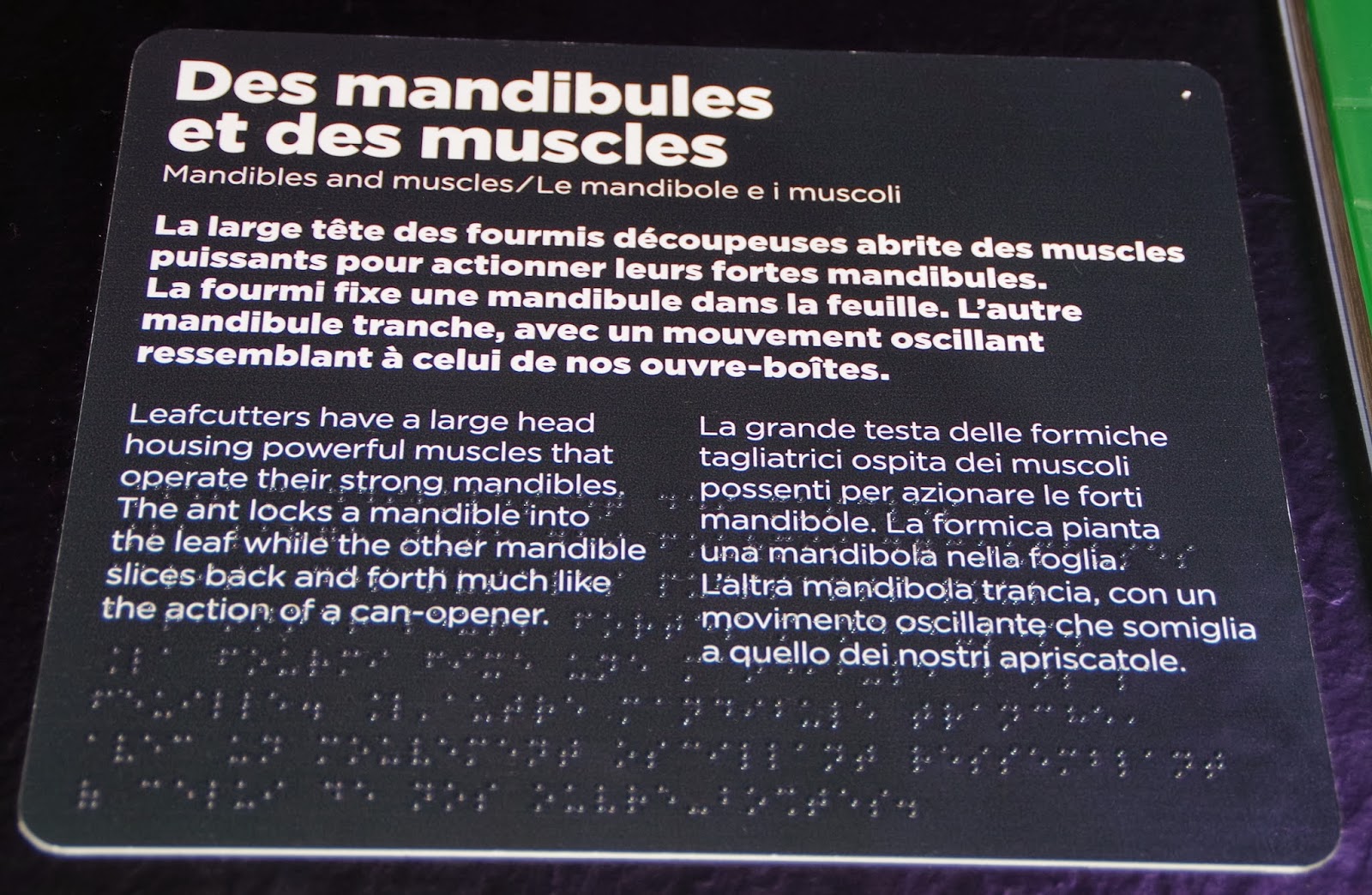

Des fourmis vivantes sont présentées tout au long del’exposition. Des fourmilières entières sont recrées. Pourtant les concepteurs sont allés plus loin. L’exposition se veut accessible à tous les publics. Les textes sont courts, les termes simples et bien expliqués. Les caractères sont grossis, les films sont traduits en Langue des Signes Françaises, les modules sont adaptés à la hauteur d’un fauteuil roulant. Accessibilité, donc.

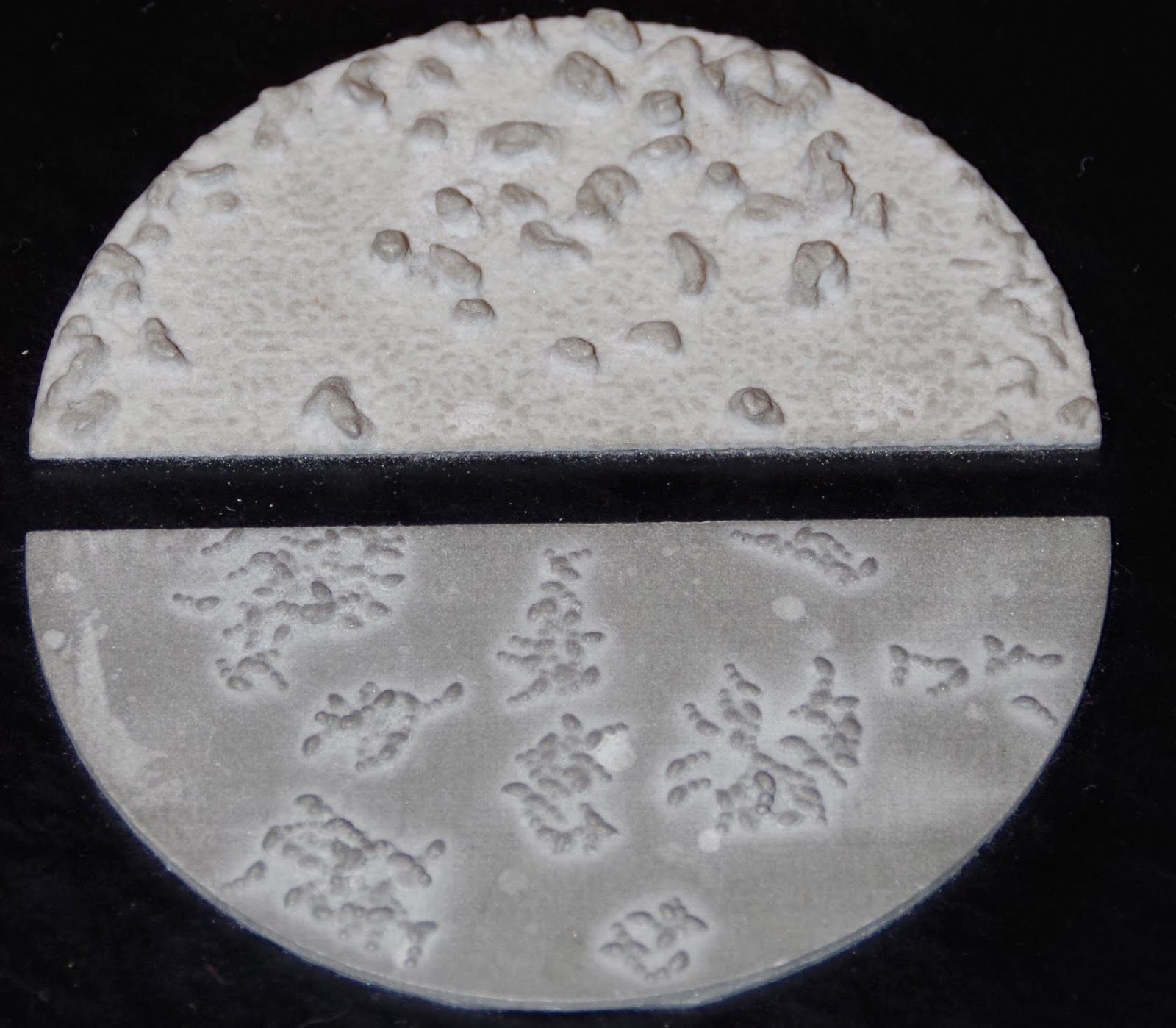

Le public déficient visuel est sans doute le plus difficile à conquérir quand il s’agit d’observation. De nombreux schémas et maquettes tactiles rendent palpable le monde des fourmis au public déficient visuel. Pource qui est des textes, le choix opéré est celui du braille. Il peut être discuté et discutable. En effet, la proportion de personnes atteintes de cécité lisant le braille est plus que fine, elle avoisine à peine 1,3 % [1] et les personnes atteintes de cécité au cours de leur vie ont plus de difficultés à apprendre ce procédé de lecture. C’est donc une faible part de la population qui est concernée et pourtant c’est un choix très judicieux, bien que coûteux. On peut certes se poser la question de savoir pourquoi privilégier autant un public si peu nombreux. Si peu de personnes lisent le braille, on observe toutefois dans l’exposition que nombreux sont les visiteurs, voyants, qui le remarquent et le touchent. Les voyants perçoivent très bien que le site où ils se trouvent est réfléchi et adapté. Là, est toute la question de l’accessibilité au public déficient visuel. Ce public peut être accompagné de personnes voyantes pour une visite partagée.

Reproduction tactile de lieux dans la fourmilière :

le nidet le dépotoir.

Crédits : Léa PECCOT

L’accent est donc mis sur le braille et plus largement sur le tactile. C’est encore une fois une réflexion en amont qui a conduit à ce résultat. Cette incorporation du tactile dans l’exposition est nécessaire pour le public déficient visuel et utile pour tous les autres. Des maquettes de toutes tailles et genres sont présentes dans cette exposition. Il en va de la reproduction d’une larve agrandie plusieurs dizaines de fois à la représentation des organisations d’orientation qu’utilisent les fourmis. Ce ne sont donc pas uniquement des éléments morphologiques qui sont traduits en tactile mais aussi des concepts à intégrer. C’est, il me semble ce qui fait toute la richesse et l’ingéniosité de cette exposition.

Texte en français, anglais, italien et braille.

Crédits : Léa PECCOT

Cette exposition avant tout accessible au public déficient visuel, auditif ou encore à mobilité réduite est d’autant plus riche pour les autres publics qu’ils soient jeunes, familiaux ou âgés. Tout le monde y trouve son compte et ressort agréablement surpris par les capacités de ces fourmis. Car si l’accessibilité formelle est surtout mise en avant, le contenu aussi a été travaillé. Les textes sont très abordables. Bien que leur taille soit réduite, les informations sont claires et simples et les termes sont définis. Il y a donc eu un grand travail de recherche pour arriver à ce résultat.

A l’aune des restrictions budgétaires et d’obligations législatives en matière d’accessibilité, on constate que le Palais de la découverte avec ses milliers de milliards de fourmis réussit ce que l’on considère aujourd’hui comme un exploit mais, qui, bientôt, sera la norme.

Léa Peccot

Exposition temporaire au Palais de la découverte : 15/10/13 au 24/08/14

Présentation de l'exposition par la commissaire, Nathalie Puzenat

Article presse : RFI, Christophe Carmarans

#fourmis

#accessibilité

#PalaisdelaDécouverte

#exposition

[1] « 1 %environ des déficients visuels (22 000 personnes) ont appris le braille, dontmoins de la moitié (9 000 personnes) le pratiquent pour la lecture et moins dela moitié également (9 000 personnes) pour l'écriture. »

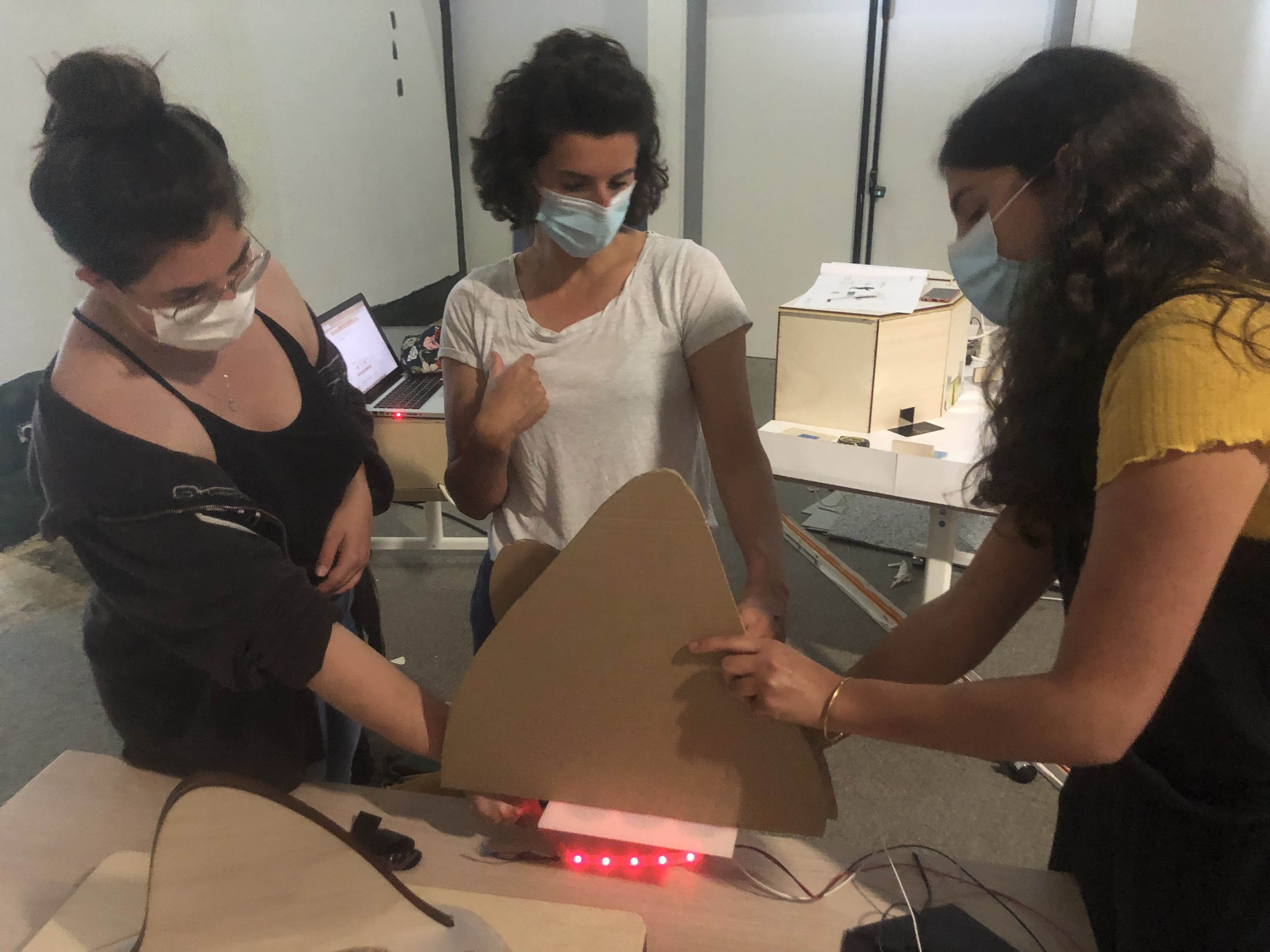

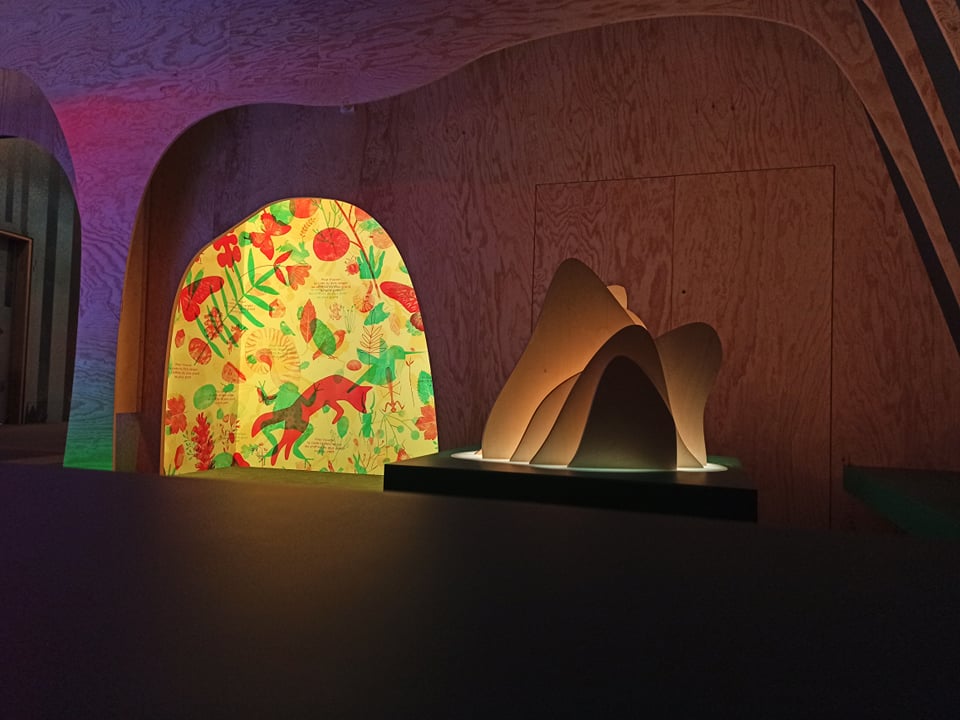

La Bioinspiration dans les musées : quand l'art et la nature s'unissent

"Va prendre tes leçons dans la nature, c’est là qu’est notre futur."

Cette citation de Léonard de Vinci résonne avec force dans le contexte actuel, où l’interaction entre la nature, l’architecture et les modes de fonctionnement deviennent une source d’inspiration pour l’art, la science, et même la préservation de nos écosystèmes.

De plus en plus, les musées adoptent cette approche, non seulement pour enrichir leur esthétique, mais aussi pour intégrer une dimension écologique essentielle dans la conservation des œuvres et la gestion de leurs infrastructures. La bioinspiration est une approche novatrice qui consiste à puiser dans les stratégies de la nature pour repenser nos façons de créer et de protéger l'environnement.

Une nouvelle vision artistique et architecturale

La bioinspiration fait référence à un processus créatif fondé sur l’observation des systèmes vivants – des micro-organismes aux écosystèmes entiers. Elle consiste à s’inspirer des solutions que la nature a développées au fil du temps pour résoudre des problèmes, dans le but d’innover dans divers domaines, y compris la muséographie.

Si la nature a toujours été une source d’inspiration pour les artistes et les scientifiques, elle a été largement délaissée pendant la révolution industrielle, lorsque les progrès

technologiques ont conduit à l’idée que la nature était imparfaite et ne pouvait plus être un modèle fiable. Pourtant, au XXIe siècle, nous redécouvrons l’importance de l’observation de la nature pour stimuler la créativité.

Les musées contemporains incarnent parfaitement cette alliance. Certains choisissent des emplacements insolites et éloignés des centres urbains, où la nature est non seulement un cadre de vie mais aussi une source d'inspiration.

Des musées biomimétiques dont l'architecture s’inspire de la nature

De nombreux musées contemporains intègrent des éléments biomimétiques dans leur conception, allant du simple esthétisme à une démarche éco-responsable. Ces espaces créent une atmosphère propice à l’immersion, à la contemplation et à l’introspection.

Le Musée Fabre à Tokyo, au Japon, a une architecture qui rappelle la tête d’un insecte, symbolisant ainsi l’interconnexion de la nature et de l’art. De même, le Musée des Confluences à Lyon adopte une forme évoquant un nuage, et est un autre exemple de l’utilisation du biomimétisme dans l’architecture muséale. Ces musées invitent les visiteurs à réfléchir aux possibles échanges entre différents éléments architecturaux et naturels, sans pour autant s’inspirer de leur écosystème.

La préservation d’un écosystème : la bioinspiration comme démarche écoresponsable

Les musées adoptent de plus en plus la bioinspiration pour intégrer des solutions écologiques dans leur architecture et la gestion de leurs ressources. Inspirés par la nature, ils imitent des processus naturels pour réduire leur empreinte environnementale et promouvoir la durabilité. Ces pratiques incluent l’utilisation de matériaux locaux, la gestion efficace de l’eau et de l’énergie, ainsi que l’intégration de végétation pour réguler les températures et l'humidité. Voici quelques exemples :

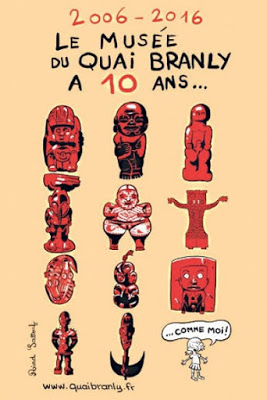

Le Musée du Quai Branly à Paris présente par exemple 800 m² de murs végétaux conçus par Patrick Blanc. Composés de 15 000 plantes, ils régulent naturellement la température et l'humidité tout en favorisant la biodiversité urbaine. C’est également le cas du Centre de Conservation du Louvre à Liévin, qui préserve ses collections en ayant recours à un toit végétalisé qui stabilise le taux d’hygrométrie.

© Musée du Quai Branly, Photigule

De même, l'ArtScience Museum de Singapour, avec sa forme inspirée de la fleur de lotus, récupère l'eau de pluie qui est ensuite recyclée et réutilisée par le musée grâce à un système de cascade, et optimise la diffusion de la lumière.

Alliant mimétisme et renforcement, le Musée Ordos, situé dans la ville du même nom en Mongolie-Intérieure en Chine, utilise des panneaux métalliques pour se protéger des fréquentes tempêtes de sable et des vents froids d’hiver. Il s'adapte ainsi à son environnement désertique en tentant de s’y fondre grâce à son architecture aux allures de dunes ou de galet. Cette démarche se remarque autant qu’elle se questionne : le bâtiment relève-il vraiment du mimétisme, ou ne vise-t-il qu’un effet spectaculaire malgré son intégration au paysage ?

© Musée Ordos, Chine, Popolon Architects : Ma Yansong, Yosuke Hayano, Dang Qun from MAD Architects

Impulsé par le Muséum National d’Histoire naturelle, le projet Bioinspire-museum soutient et valorise cette pratique dans l’ensemble des activités du musée, tout en permettant l’émergence des matériaux de demain inspirés du vivant. L’accent est mis sur la bonne compréhension de la biologie, nécessaire au succès du projet.

Ces projets montrent que la bioinspiration peut permettre aux musées de renforcer leur engagement en faveur de l’écologie, mais aussi de créer des espaces plus durables et résilients face aux défis environnementaux actuels.

Et si la bioinspiration influençait la conservation préventive ?

La bio-inspiration offre également des pistes intéressantes pour une conservation préventive plus respectueuse de l’environnement. Il n’est pas rare que des œuvres soient face à des risques de moisissures ou de craquèlement dus à une mauvaise gestion du taux d’humidité de leur lieu de conservation. Le Musée des Beaux-arts de Brest voit ses portes fermées pour plusieurs années à la suite de moisissures sur 18 de ses 190 tableaux exposés. Il est obligé de réaliser de lourds travaux de réhabilitation voire même de reconstruction totale du bâtiment.

Le toit végétalisé du Centre de Conservation du Louvre à Liévin permet par exemple d’anticiper ce genre d’incidents en aidant naturellement et efficacement à la régulation du taux d’humidité et de la température intérieure.

Parfois même lorsque ce n’est pas prévu, la nature vient en aide à certains instituts : au Portugal, des chauves-souris ont été mises à contribution pour protéger les collections de bibliothèques, en régulant les populations d’insectes nuisibles de manière naturelle et sans produits chimiques. Bien entendu, leur présence implique une protection toute particulière des objets.

Ainsi, l’innovation et la nature peuvent tenter de se conjuguer pour préserver nos patrimoines tout en prenant en compte l’environnement. Mais ces bâtiments sont-ils capables de se fondre dans leur environnement de par leur taille ? Leur aspect reste industriel et leur impact écologique important.

Un modèle durable

Bien entendu, la bioinspiration ne se limite pas aux musées. Elle est un levier pour repenser les villes de demain. À l’horizon 2050, près de 80 % de la population mondiale vivra dans des zones urbaines. Il devient donc essentiel de repenser les villes comme des écosystèmes durables, capables de s’adapter aux changements climatiques et aux défis environnementaux. En tirant parti des principes du biomimétisme, il est possible de concevoir des bâtiments qui consomment moins d’énergie, qui recyclent les ressources et qui offrent des espaces de vie harmonieux avec la nature.