Sciences et techniques

« Tous à plume », une exposition au muséum de Bordeaux

L’association APEX collabore avec le muséum d’histoire naturelle de Bordeaux pour l’exposition « Tous à plumes ! »

Une exposition portant sur nos amis volants

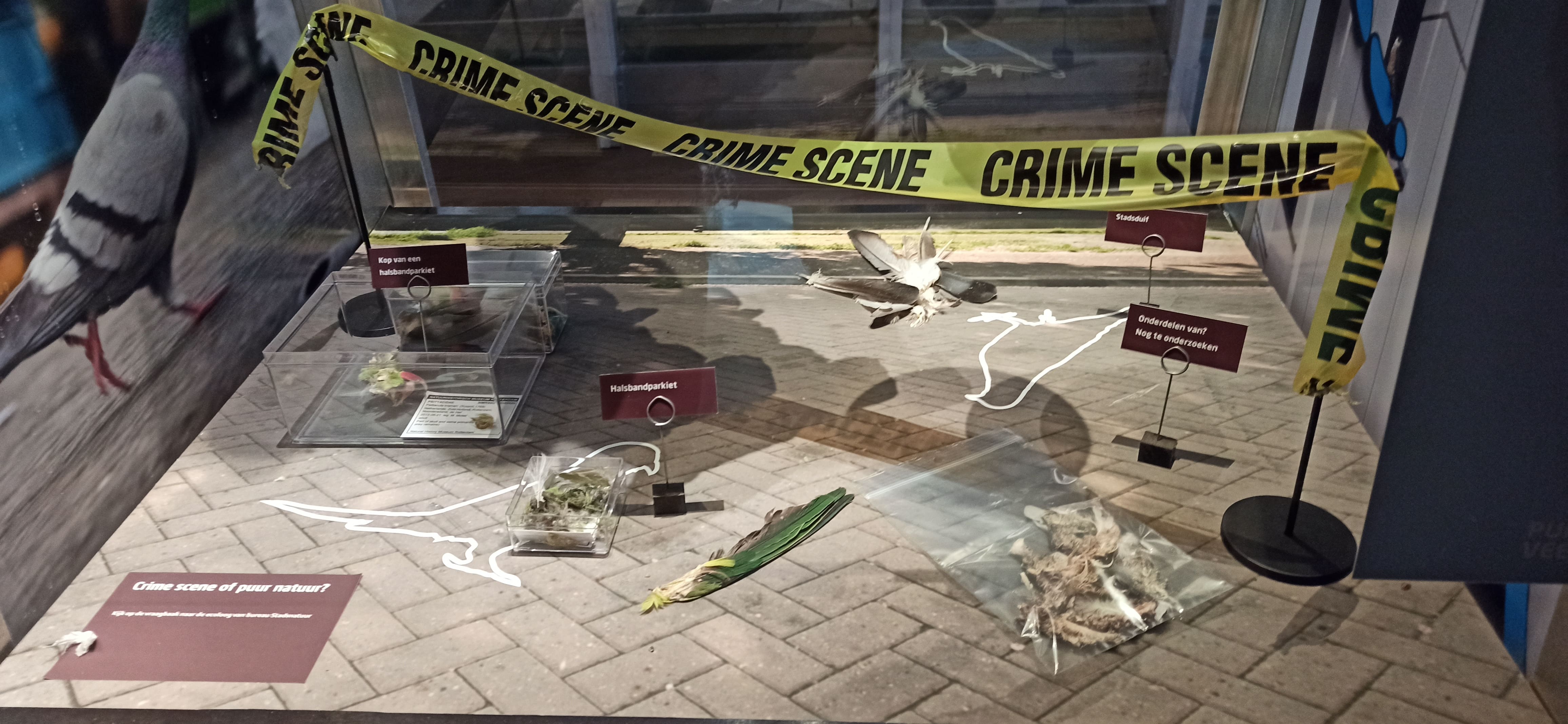

Le musée d’histoire naturelle de Bordeaux vous ouvre ses portes avec une nouvelle exposition temporaire du 6 avril au 5 novembre 2023. Cette exposition porte sur des êtres que nous côtoyons au quotidien auxquels nous ne faisons plus attention : nos amis à plumes, les oiseaux. Ils volent, chantent, sautillent, se frayent des chemins entre les passants, se reproduisent, ce sont les êtres « les plus visibles de la vie sauvage ». L’exposition met en avant leur diversité à la fois physique par leur plumage, leur couleur, leur corpulence mais également auditive avec la multiplicité de leurs chants. Leur comportement est donné à voir et à expérimenter : comment ils volent, se nourrissent, créent leur nid… Entre immersion et expérimentation, vous êtes conviés à découvrir la vie des oiseaux.

Une scénographie immersive et participative

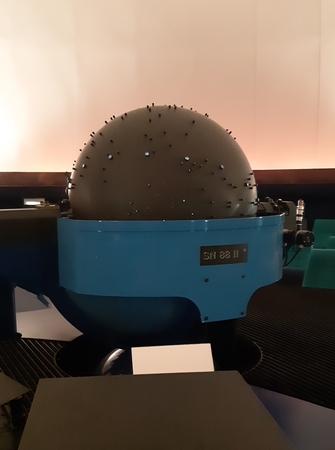

La scénographie de l’exposition débute par une immersion dans une pièce sombre étoilée. La lueur des petits points de lumière dévoile une forêt sur les pans de mur. Le visiteur est plongé dans la nature où l’ouïe est conviée afin d’apprécier les chants d’oiseaux. Ce premier espace introductif est limité à une dizaine personnes toutes les deux minutes environ et permet d’entrer en relation avec ce qui se poursuit par quelques minutes d’écoute.

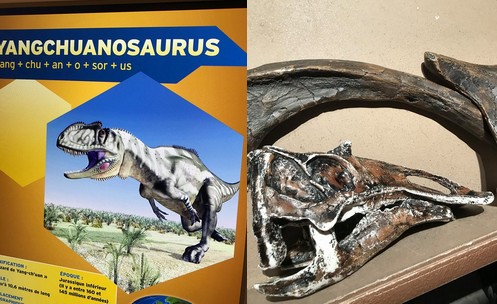

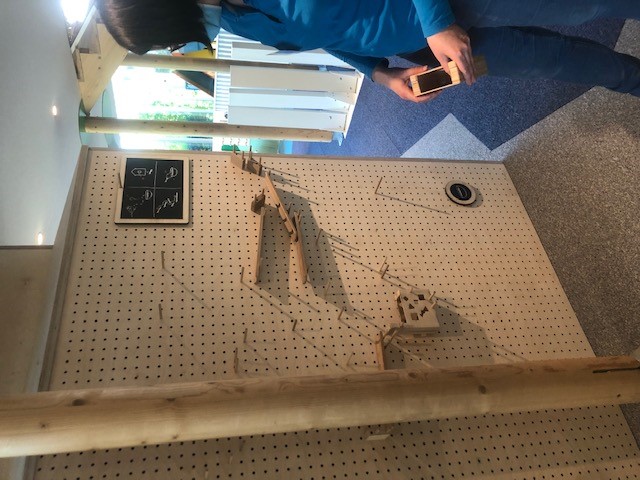

La suite de visite se poursuit, aucun parcours n’est déterminé, le visiteur est libre de sa promenade. Différents dispositifs que nous pourrions qualifier de stations ou de modules présentent chacun un court texte en français et en anglais sur kakémono de part et d’autre d’un dispositif à manipuler, toucher, observer… Ces dispositifs convoquent plusieurs sens du visiteur et lui apporte une expérience. Chaque station est distincte et apporte des connaissances sur un élément à la fois : par exemple, des stations tels que « Plumage », « Becs », « Matériaux de nids », « Œufs » ou encore « Empreintes ».

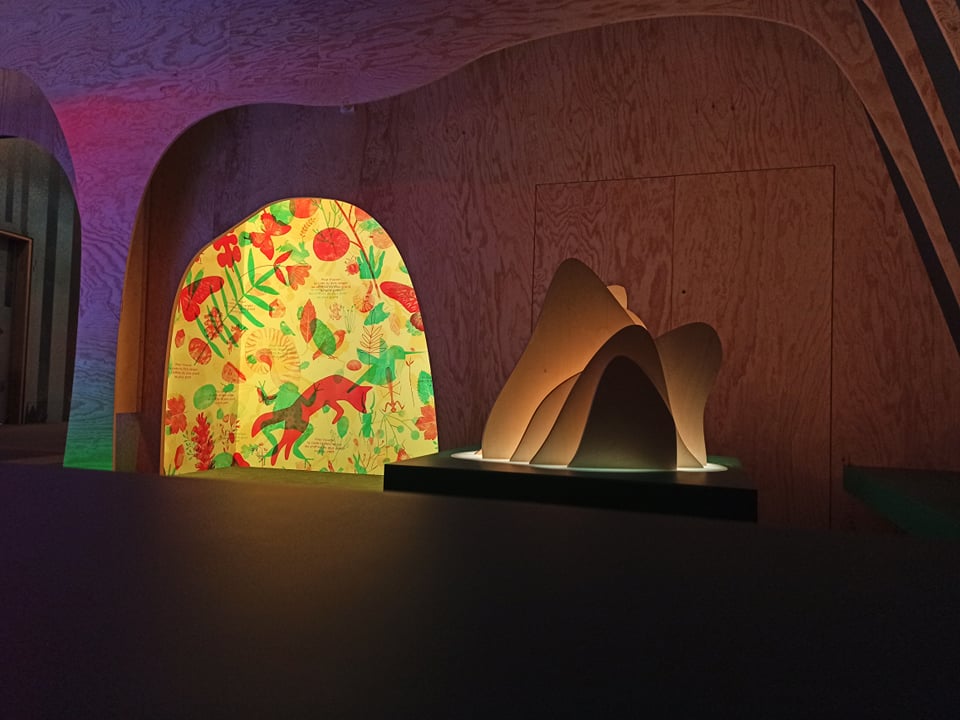

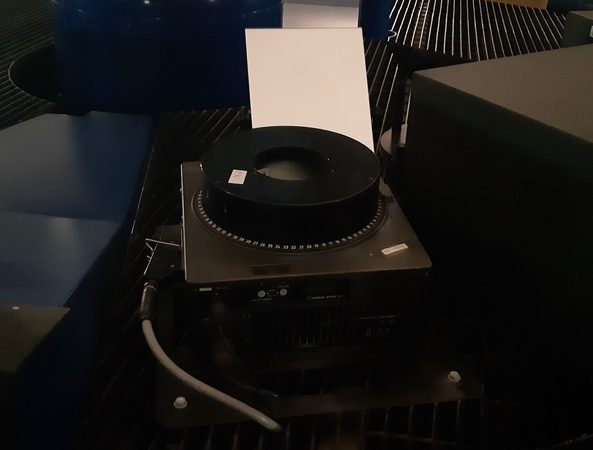

Station thématique au cours du parcours ©M.C

Deux espaces circulaires ont été conçus au centre de la salle. Dans un, les visiteurs, par binôme, expérimentent par le toucher. Celui à l’extérieur touche des reproductions en plastique d’espèces présentées tout au long du parcours et est invité à les deviner. À l’intérieur, le deuxième visiteur possède la représentation en plastique, le nom de l’espèce ainsi qu’un dessin de celle-ci et infirme ou confirme l’intuition de celui à l'extérieur. Dans la seconde, le visiteur, seul, est invité à activer des vieilles machines telles qu’un folioscope ou encore un praxinoscope. Ces machines viennent dévoiler un vol, un envol d’oiseau…

Espaces circulaires de l’exposition ©M.C

Un troisième espace de forme rectangulaire est présent au centre de la salle. Il s’apparente à un observatoire où le calme règne. Les visiteurs s’assoient sur des tabourets pliables afin d’écouter les chants de quatre espèces d’oiseaux.

Observatoire au calme ©M.C

À la fin de l’exposition, sur des arbres, différents oiseaux sont posés ou suspendus comme en plein vol. Un autre se vêt d’un ensemble de nichoirs de différentes espèces. Cet espace dévoile les surnoms d’oiseaux, la multitude de chants et il est également dédié à l’évocation des associations naturalistes et des gestes à adopter auprès des oiseaux.

Arbres et nichoirs ©M.C

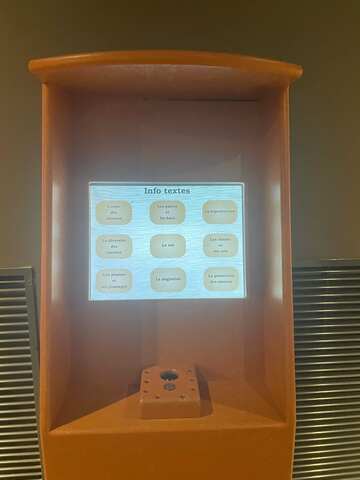

Cette exposition a été conçue pour un public large, les primo-visiteurs comme les amateurs. Par les courts textes sur kakémonos, les primo-visiteurs peuvent s’informer en peu de temps sur l’ensemble des thématiques traitées en quelques mois. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, des bornes, adoptant la physionomie de nichoirs qui se fondent dans le décor, permettent d’en apprendre davantage grâce à un écran, le visiteur peut pointer une thématique pour en savoir plus.

Borne « Pour en savoir plus… » ©M.C

Cette exposition participative et expérimentale rend le visiteur acteur de sa visite et pas seulement spectateur. Il expérimente par le toucher, la vue ainsi que l’ouïe sont conviés pour participer et appréhender l’ensemble des caractéristiques des oiseaux. Cette exposition s’accompagne d’oiseaux naturalisés présents dans les réserves du muséum tout au long du parcours.

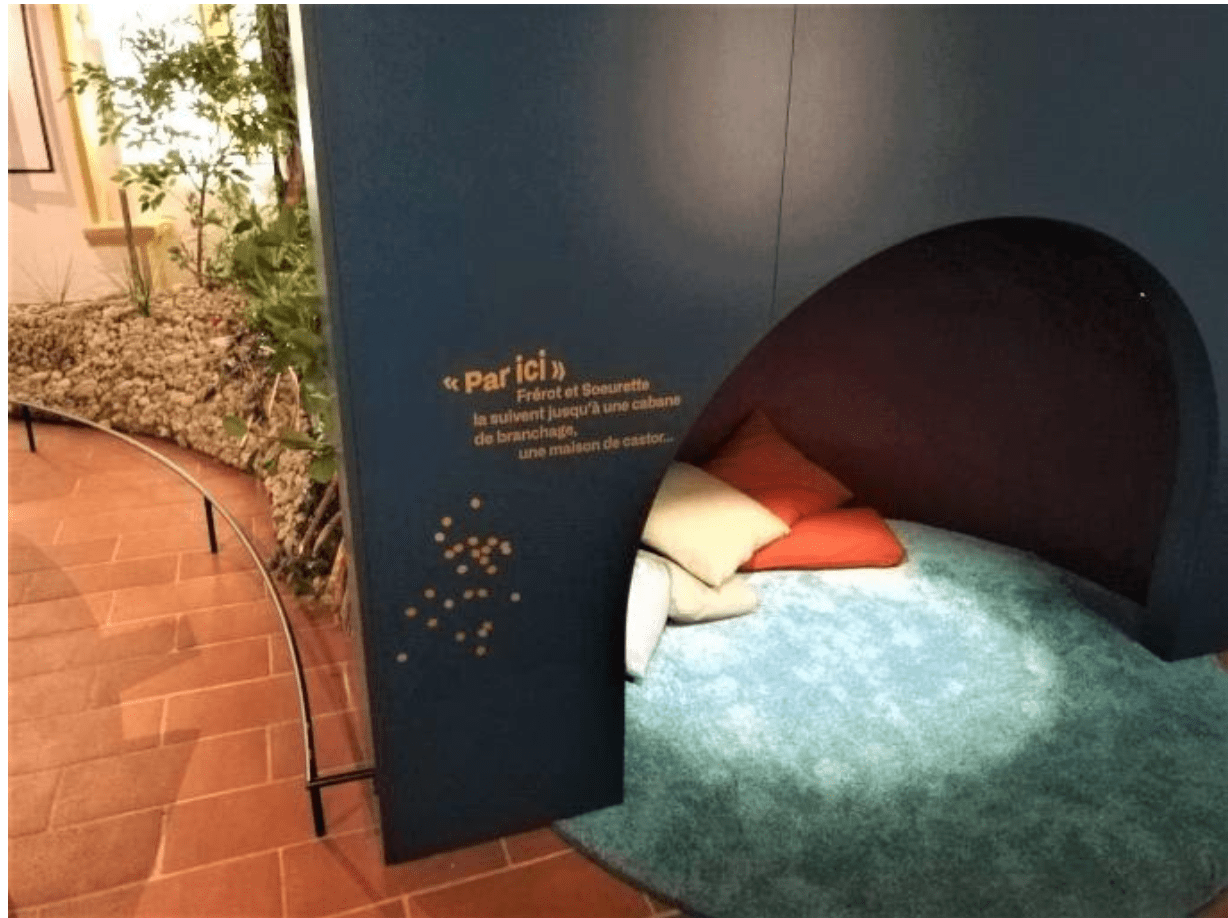

Un espace conçu pour les 3-6 ans

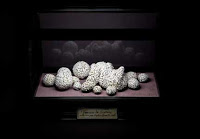

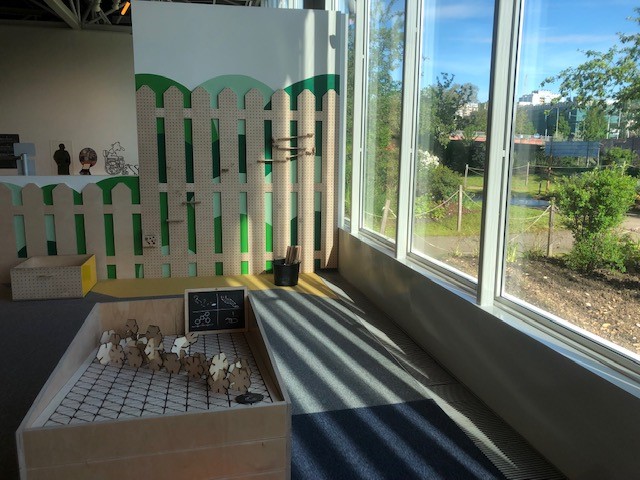

Un dernier espace, « Boules de plumes » est conçu pour les enfants de 3 à 6 ans, il se compose de différents modules afin d’éveiller les sens des plus petits. Là encore, l’espace se veut multi-sensoriel et expérimental. Les enfants sont invités à retrouver les sons des chants de plusieurs espèces par l’activation des outils mis à disposition. Ils sont également conviés à imiter les oiseaux dans les nichoirs par le biais d’une petite cabane accessible qu’aux petits.

Dispositif de l’espace Boules de plumes dédié aux enfants ©M.C

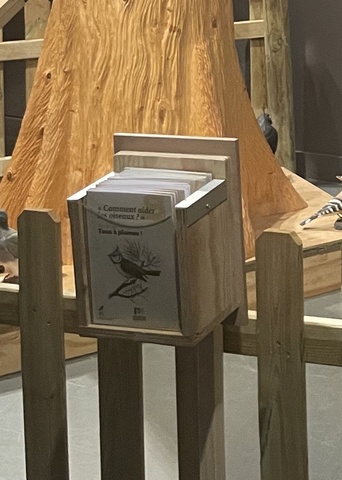

Un guide des bonnes pratiques à conserver

Un livret intitulé « « Comment aider les oiseaux ? » Dans le cadre de l’exposition « Tous à plumes ! » est mis à disposition au visiteur afin de le ramener à la maison. Il permet de laisser une trace de l’exposition au visiteur mais également de donner des conseils sur le nourrissage, les précautions à suivre lorsqu’un oiseau est blessé, les risques pour les oiseaux tels que les baies vitrées, les tontes de haies ou encore les chats. Les nichoirs sont aussi convoqués avec un schéma pour construire son propre nichoir « boite aux lettres ». L’exposition continue en dehors de celle-ci et incite les visiteurs au bricolage pour fabriquer leur nichoir personnel pour accueillir les oiseaux ! En dernière page est indiquée une liste de sites internet pour aller plus loin sur les différents points présentés.

Présentoir des livrets à ramener à la maison ©M.C

Une réalisation de l’association APEX en partenariat avec le Muséum de Bordeaux

Cette exposition a été conçue par Anne Hernalsteen et Xavier Lebrun de l’association APEX en partenariat avec le muséum de Bordeaux. APEX est une association créée en 1995 se questionnant sur les visiteurs acteurs. Elle travaille sur l’immersion et la participation pour une réelle expérimentation du visiteur afin de le faire réfléchir sur le sujet exposé. Selon eux, « c’est bien au travers de nos 5 sens que nous explorons, apprenons, ressentons, imaginons… ». Ils prônent une vision de l’exposition, en effervescence depuis quelques années, qui est de convier l’ensemble de nos sens afin de nous faire réfléchir, c’est par notre expérimentation que nous apprenons davantage que par la lecture et l’observation. Ces méthodes sont en essor depuis quelque temps, non sans rappeler les méthodes d’éducation scolaire telles que Montessori !

Une exposition multi-sensorielle et expérimentale à découvrir du 6 avril au 5 novembre 2023 au musée d’Histoire Naturelle de Bordeaux !

Maryline Catherine

Pour en savoir plus :

- Muséum de Bordeaux : https://www.museum-bordeaux.fr/accueil/expositions/tous-a-plumes

- Association APEX : https://apex-expo.be/apex/

#muséumBordeaux #AssociationAPEX #oiseaux

Enfants-Parents, souriez, vos gènes sont étudiés !

La Cité des Sciences et de l'Industrie, dans le XIXè arrondissement de Paris, propose depuis mai 2002, une exposition sur : « L'Homme et les gènes ».Pour la concevoir, le musée a fait appel au généticien Axel Kahn, spécialiste en biochimie et chercheur à l'Institut National de la Santé Et de la Recherche Médical (INSERM). Son objectif dans cette exposition est de montrer les mécanismes de l'évolution et en particulier celui de l'homme.

A la découverte du corps humain

Cette exposition permanente est divisée en quatre parties. Dans un premier temps, le visiteur est invité à découvrir l'histoire de l'évolution et de la vie. Il sera alors prêt à plonger dans l'exploration des gènes humains pour comprendre leur rôle. Ensuite, il pourra étudier le génome, c'est-à-dire l'ensemble des chromosomes chez une personne. Pour terminer ce voyage génétique, le visiteur rentrera au cœur du débat actuel sur la recherche. Voulez-vous participer à un futur débat citoyen ? Alors, venez donner votre point de vue sur les tests génétiques !

Savez-vous lire les gènes ?

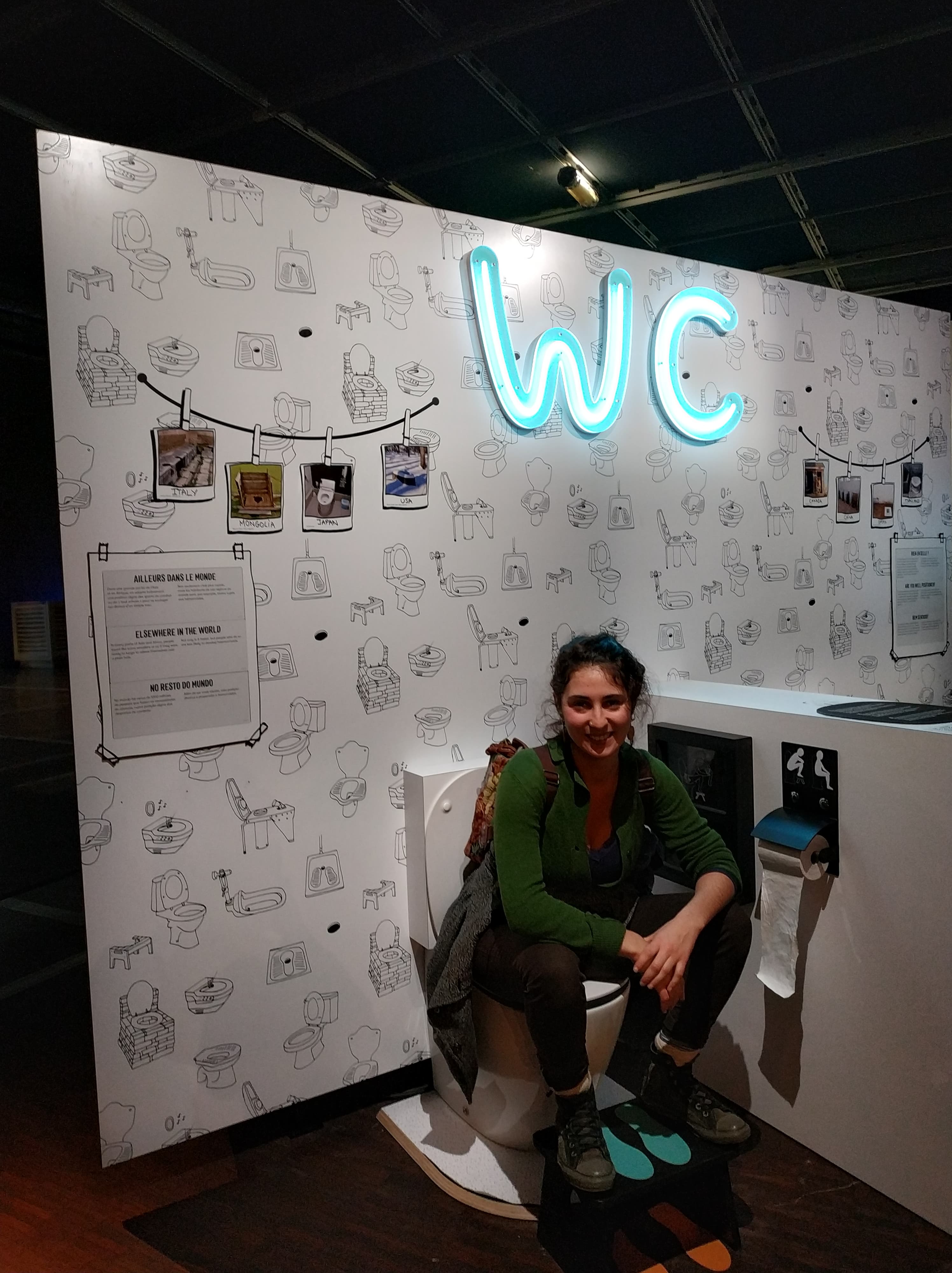

A la fin de la deuxième partie de l'exposition, le visiteur est convié à explorer et à décrypter le rôle des gènes grâce à un outil de médiation : « le photomaton de l'expression génétique et culturelle ». A la fois ludique et pédagogique, les petits comme les grands se prêtent volontiers au jeu.

Crédits : L.P

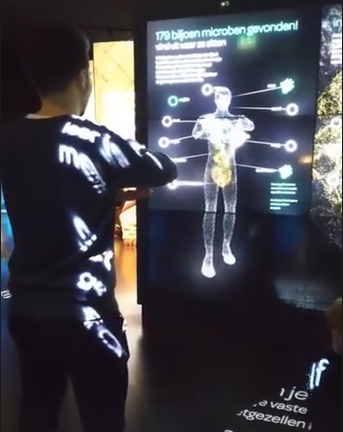

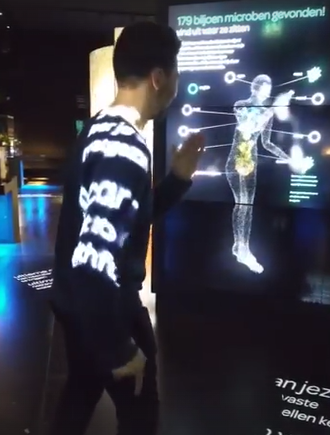

Il ne s'agit pas d'un simple photomaton classique. Celui-ci est contrôlé par un ordinateur tandis qu'une imprimante et plusieurs écrans lui sont rattachés. Quand le visiteur met en marche la machine à l'aide d'une souris, une voix lui explique le rôle des gènes : chaque individu est unique, personne n'a le même patrimoine génétique, la même vie ou le même environnement culturel. Le but de cette machine consiste à photographier une partie du visage de l'utilisateur (ses yeux, sa tête, son nez...) afin que le défilé de la diversité débute.

Après ce tirage de portrait, la voix lui demande de sélectionner son groupe sanguin (A, B ou O), pour lui expliquer qu'il y a deux sortes de gènes transmis : des gènes visibles et invisibles, ce qui rend l'individu unique alors qu'il y a juste 0,1% de différence entre chaque individu. Subtile la nature ! Rien n'est définitif dans nos gènes car ils peuvent être modifiés par notre culture, notre environnement, notre histoire personnelle ou encore nos passions.

Derrière le photomaton, plusieurs écrans montrent les différentes photographies prises par les visiteurs mais seulement dans un ordre précis. Chaque photographie est alignée en fonction du même groupe sanguin des visiteurs.

Crédits : L.P

Ludivine Perard

Plus d'infos :Cité des Sciences et de l'IndustrieL'exposition : L'Homme et les gènes

Félins au Muséum d’Histoire naturelle de Paris : chat vaut le coup !

Jusqu’au 7 janvier 2024, le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris accueille une exposition qui ravira les amateurs de chats de toutes tailles : Félins

Un mur de félinsaccueillant les visiteurs dans la première salle de l’exposition ©M.B

De la déesse Bastet au paquet de croquettes : une exposition transversale

L’ambition de Félins? Aller à la rencontre des félins, ces animaux qui nous fascinent, et dont l’imaginaire collectif s’est emparé depuis longtemps, avec plus ou moins de véracité. Bien que prenant place dans un muséum d’histoire naturelle, l’exposition tend à la transversalité entre différents domaines.

Les deux premières séquences « Fascinants félins » et « De parfaits prédateurs ? » sont dédiés à un propos scientifique sur les félins. De nombreuses thématiques y sont abordées : les 5 sens, le pelage, l’anatomie, la chasse, l’alimentation, le sommeil ou l’éduction des petits. Pourtant, l’exposition n’est jamais indigeste. Les textes, très pédagogiques, sont courts, clairs et vont droit au but.

«Tendre l’oreille», une partie sur l’ouïe des félins dans la séquence «De parfaits prédateurs?» ©A.S

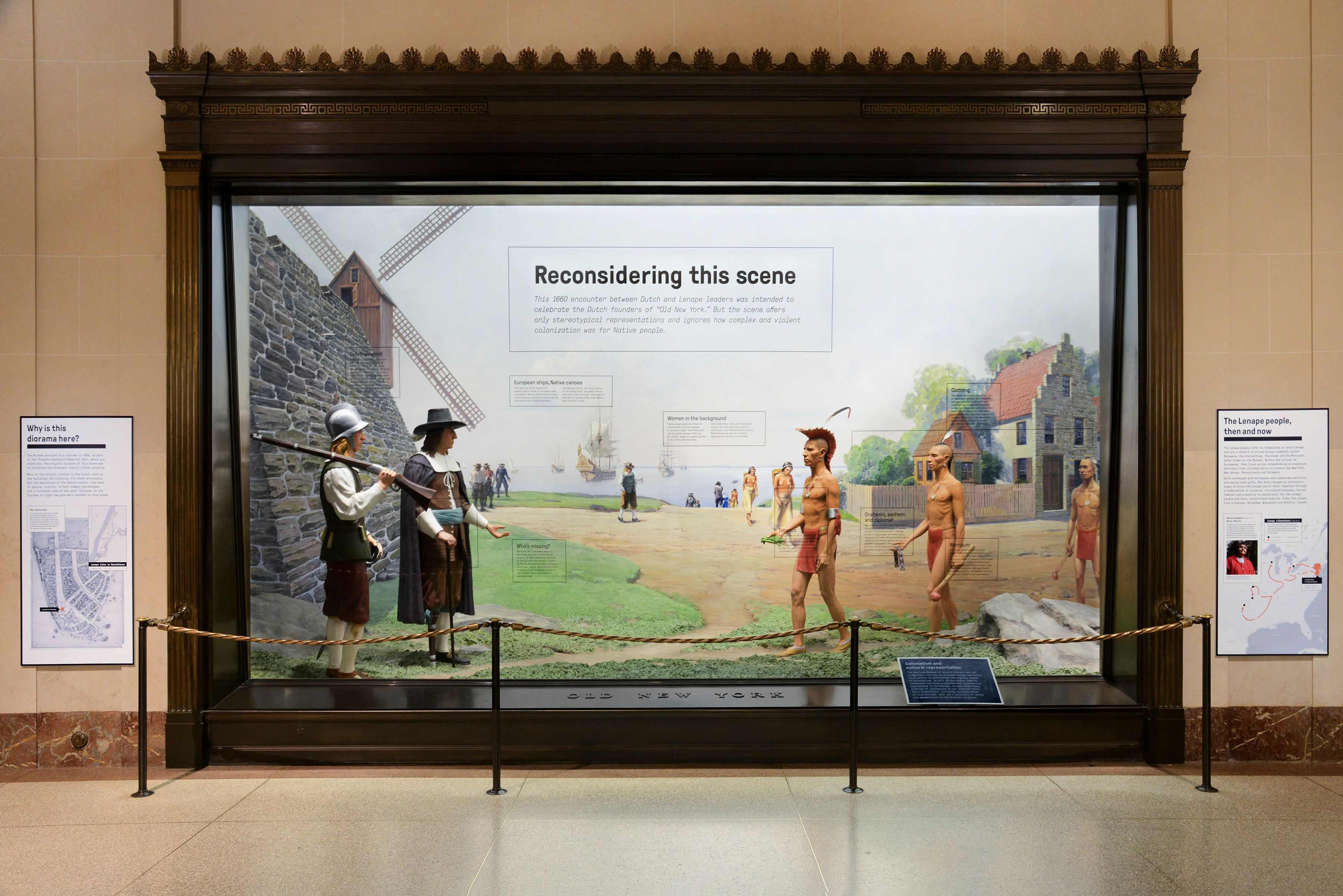

Succédant à ces séquences scientifiques, l’exposition propose d’emmener le sujet vers d’autres domaines liés aux sciences humaines. La troisième partie, « Des félins et des hommes », présente un panorama de la perception des félins dans différentes cultures sur les 5 continents. Les valeurs et les pouvoirs qu’on le prête diffèrent, mais les félins sont partout, dans les symboles de royauté, les cultes et les mythologies, honorés lors de fêtes ou déifiés… Le muséum bénéficie ici de nombreux prêts de musées parisiens (peintures, sculptures, objets d’ethnologie) pour illustrer l’omniprésence des félins de tout poil dans les cultures autour du monde.

La vitrine dédiée à l’antiquité égyptienne dans la séquence «Des félins & des hommes» ©M.B

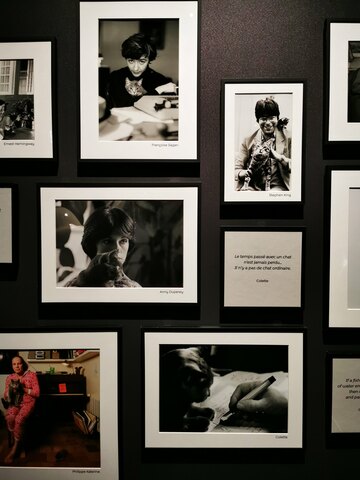

La visite se termine par la séquence « Apprivoisés ou domestiqués » qui retrace l’histoire de la domestication du chat, la seule espèce féline à avoir été domestiquée durablement par l’homme. L’exposition revient sur les relations ambivalentes entre le chat et les hommes à travers l’histoire, tantôt symbole de chance en Asie et créature diabolique dans l’Europe médiévale. Un mur de photographies et de témoignages met en scène de façon émouvante l’importance de ces petites boules de poils dans la vie de personnalités publiques, de Edgar Allan Poe à Patti Smith. Des contenus sur le comportement du chat domestique et son impact sur la biodiversité viennent clore cette rencontre avec les félins.

Accrochage sur la diabolisation du chat en Europe et contenus sur la biodiversité ©A.S

On peut regretter que cette dernière partie de l’exposition paraisse un peu expéditive au regard des séquences sur la science et les liens entre les félins et les humains. La pièce dédiée est bien plus petite que l’espace vaste et aéré des séquences précédentes. L’accrochage assez dense d’oeuvres et de photographies sur le chat domestique donne l’impression d’avoir privilégié le nombre d’objets à voir sur la transmission d’une information. Malgré tout, cela ne change rien à la qualité et la clarté des contenus présents dans cette partie, identique à ceux du reste de l’exposition.

Ne pas donner sa langue au chat : une exposition ludique et accessible

Accrochage de photographies sur des personnalités publiques et leur chat ©A.S

Félinsest ludique, pédagogique et facile d’accès. Malgré un sujet vaste et transversal, l’exposition réussit à être toujours accessible et agréable à visiter. Le ton est léger (on salue notamment les titres de chaque texte, plein d’humour), les textes, assez succincts, sont d’une grande clarté, en cherchant l’efficacité pour transmettre l’idée clé.

Exemple de textes dans la séquence «De parfaits prédateurs?» ©A.S

Des schémas, maquette à toucher, et, bien entendu, les nombreuses manipes présentes dans chaque séquence de l’exposition participent pleinement de cette recherche de pédagogie.

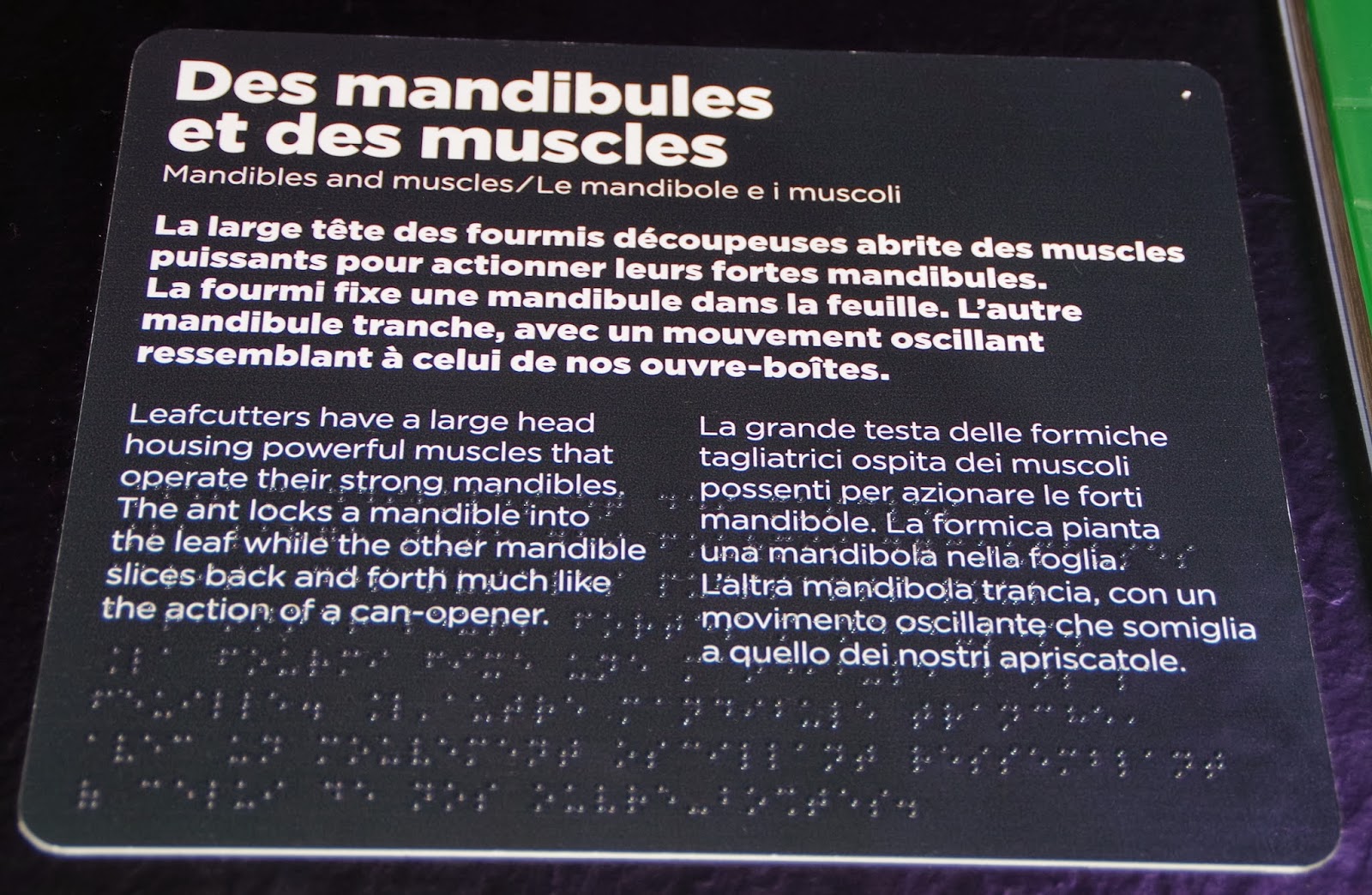

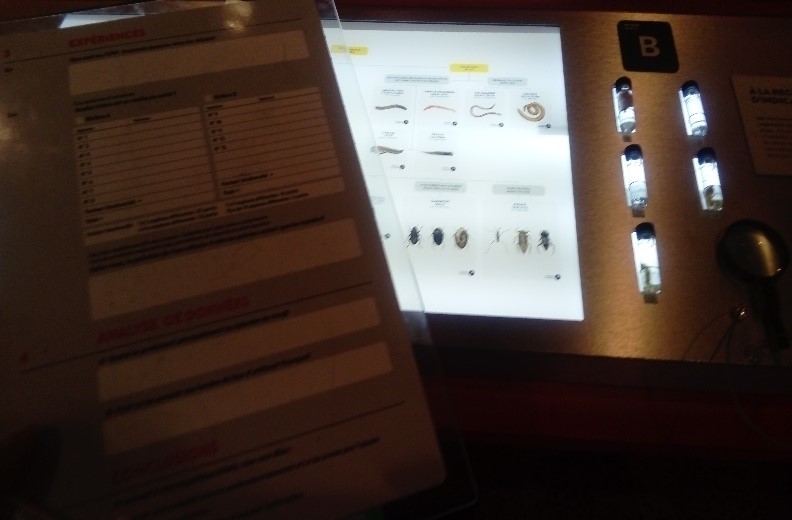

Tous ces dispositifs approfondissent le contenu donné par le texte, mais permettent aussi de se confronter « physiquement » à des fonctionnements différents des nôtres : des maquettes montrent les différences entre les crânes et les systèmes digestifs félins et humains, ou la manipe « Faire ses gammes » qui permet de tester le champ auditif de notre ouïe par rapport à d’autres animaux. L’exposition se veut accessible au plus grand nombre avec des textes en braille, des couleurs contrastées ou des bornes disposant d’une audiodescription ou de LSF.

Dispositifs présents dans l’exposition: Faire ses gammes, des maquettes d’intestins et des schémas comparatifs de la dentition ©A.S

Une scénographie spectaculaire

Après une descente dans un escalier sombre, l’exposition s’ouvre de façon poétique sur un tête-un-tête avec un lion, que l’on surprend en train de s’abreuver dans un lac. La première salle, « Fascinants félins », continue d’impressionner le visiteur avec un gradin où nous accueillent des dizaines de félins, du petit chat rougeâtre aux majestueux lions et tigres.

Le groupe de félins à l’entrée de l’exposition ©A.S

L’exposition joue beaucoup de mises en scène impactantes. Dans la partie suivante, « De parfaits prédateurs », des naturalisations mettent en scène les félins en chasse, dans une scénographie spectaculaire, soulignée par des jeux d’ombres et de lumière. Cette grande salle est aussi enrichie d’audiovisuels projetés sur les murs, montrant des scènes de chasses ou des moments de jeux entre de jeunes félins. Plus loin, des squelettes d’animaux décomposent les mouvements (saut, chute) pour illustrer l’anatomie des félins en action. L’utilisation de squelettes dynamiques existe dans d’autres muséums, comme à Toulouse, par exemple, où l’on trouve des squelettes d’animaux, mais aussi d’humains, avec notamment un cheval et son cavalier.

Les vidéos, tout comme les mises en scène de squelettes et d’animaux naturalisés en mettent « plein la vue » et magnifient les stars de cette exposition. Les naturalisations, emblèmes des muséums, ne sont jamais présentées gratuitement. Elles sont au service de la scénographie ou de la muséographie, pour illustrer, surprendre et émerveiller.

Scène d’un guépard en pleine chasse et squelettes dynamiques d’une chute ©M.B et A.S

Impressionnante par sa scénographie, riche et didactique, Félinsvaut le détour, si vous n’avez pas d’autres chats à fouetter !

Myrrha Bouly

Pour aller plus loin

- Exposition présentée au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris du 22 mars 2023 au 7 janvier 2024.

- Page de l’exposition sur le site : https://www.mnhn.fr/fr/expo-felins

#exposition #science #animaux

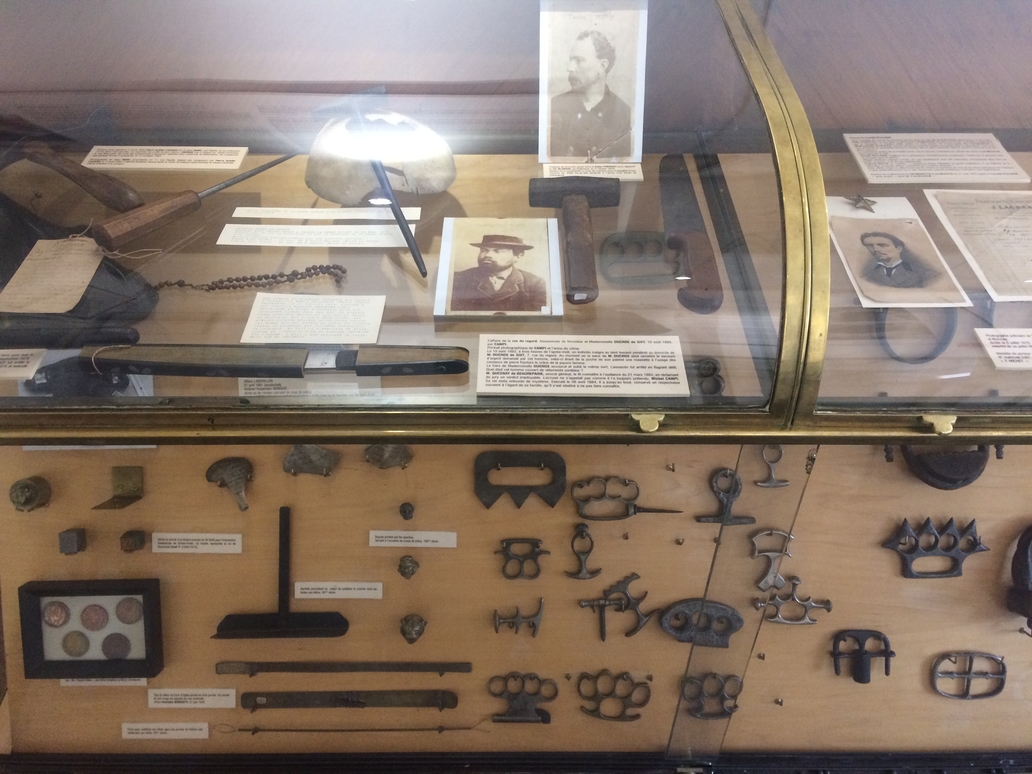

La conception participative de l'exposition Terra Data

En octobre 2015, M. Bruno Maquart, nouveau président de la Cité des sciences et de l’industrie nommé 3 mois auparavant, demande à l’équipe de muséographes en charge de la future exposition « TERRA DATA » d’intégrer le public à son processus de conception. L’équipe de concepteurs est alors en train définir le préprogramme muséographique ; elle planifie, pour 5 mois plus tard¹, un débat participatif organisé pour le grand public.

Un groupe de participants © J-P. Attal / EPPDCSI

Cette consultation publique très en amont, en phase de définition des contenus de l’exposition, a-t-elle modifiée les intentions des concepteurs ? En quoi cette méthode innovante a-t-elle bouleversé les usages et la perception du media exposition par les citoyens ?

Pour cette expérience inédite, la Cité des sciences et de l’industrie a sollicité un cabinet de conseil en stratégie et en ingénierie de la concertation publique, le cabinet Res publica. Souvent utilisées dans des débats concernant des questions de vie locale, les méthodes consultatives visent habituellement à trouver un consensus entre deux parties ; les élus et les citoyens, par exemple. Dans le cas de notre exposition culturelle, la démarche consultative a eu pour objectif de mieux comprendre quels rapports les citoyens entretiennent avec le terme Big Data et quelles sont les attentes qu’ils peuvent formuler dans un contexte technologique et économique en mutation. Il s’est agi plutôt d’évaluer des niveaux de connaissances et d’identifier des questionnements récurrents afin d’adapter le futur contenu de l’exposition aux besoins du public.

Dans ce but, le cabinet de conseil Res publica a collaboré étroitement avec l’équipe projet. Fort de son expérience, il a guidé l’équipe projet dans la formulation des questions qui devaient faire émerger un matériau répondant aux objectifs fixés (que nous détaillons ci-dessus). Du point de vue organisationnel, le cabinet de conseil a préconisé un plan de communication et d’invitation destiné à récolter des inscriptions de participants volontaires. En outre, il a fait bénéficié l’équipe-projet de son expérience en matière d’optimisation des ressources (temps, personnes) : répartition des groupes, timing de réflexion / échange / synthèse / restitution, mise en scène spatiale, etc.

Après la diffusion d’un appel à participation par voie d’affichage dans les lieux publics de la Cité des sciences, via les réseaux sociaux et par e-mailing auprès des fichiers d’abonnés de la Cité des sciences, cent-quarante-sept inscriptions ont été enregistrées².

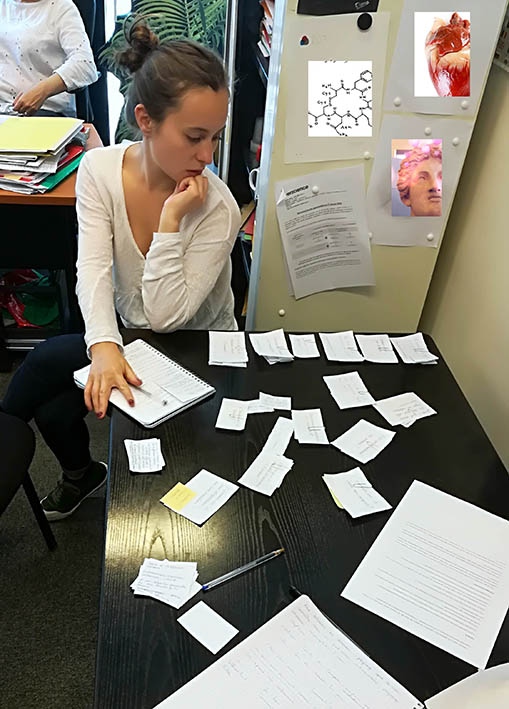

Le jour J, samedi 26 mars 2016 (week-end de Pâques !), soixante-dix personnes se sont présentées et ont été regroupées par huit autour de tables rondes. Le débat, animé par Res Publica assisté de l’équipe projet, s’est déroulé en plusieurs séquences entre 14h30 et 17h30. Les modalités d’interrogation ont été de trois ordres : trois questions individuelles auxquelles il fallait répondre par écrit, en début de séance et que l’on remettait entre les mains de l’organisateur. Ensuite, une série de questions thématiques (une thématique différente à chaque table) à laquelle on répondait d’abord individuellement par écrit puis que l’on partageait avec ses compagnons de table.

Ceci était le point de départ des échanges d’opinions, dans un ordre libre, avec pour seule contrainte de produire une synthèse des différentes réflexions de groupe, dans leur diversité autant que dans leur consensus. Chaque table désigne alors un représentant chargé de lire à voix haute la synthèse des réponses collectives de sa table. Enfin, les participants ont été invités à prendre la parole, s’ils le souhaitent, pour insister sur un élément, poser une question, formuler une recommandation.

Le badge distribué à chaque participant © V. Marta

À l’issue de cette journée, quels ont été les apports du projet aux vues de son coût financier ?

Premièrement, cette concertation publique a mis en lumière un intérêt réel de la part du public pour les contenus liés au Big data. L’investissement intellectuel de tous les participants, l’enthousiasme des comportements ont montré que le public souhaitait faire partie du débat et se situer dans leur rapport aux données. Cela a encouragé l’équipe-projet à préparer une exposition manifestement très attendue.

Deuxièmement, les sujets discutés correspondaient à ceux qui sont alors prévus dans le pré-programme de l’exposition : données (personnelles et publiques) ; protection, partage, collecte, interconnexions, traitements, usages ; algorithmes : définitions et applications ; lois ; objets connectés et santé ; éducation et informatique ; formation. Cela a donc conforté les co-commissaires dans leurs parti-pris éditoriaux. Et ce, d’autant que le public présent était à parité homme-femme et toutes les tranches d’âges et de sensibilités se trouvaient représentées. Les avis étaient assez variés et ambivalents (progrès/vigilance), différentes tranches d’âges et professions étaient représentées. Ce panel constituait donc un échantillon fiable des publics fréquentant les expositions.

Des débats animés © V. Marta

L’âge des participants allait de 17 ans à 82 ans ! © V. Marta

Concernant les participants qui s’étaient déplacés spécialement pour cet atelier, ils ont largement apprécié la méthodologie employée par Res publica. Un grand nombre d’entre eux ont manifesté une grande joie de rencontrer d’autres personnes physiquement pour discuter de sujets de société. En outre, le fait que cela se déroule dans une institution comme la Cité de sciences semblait renforcer leur sentiment d’être « des citoyens importants », au cœur de la cité matérialisée par le lieu : une institution publique prestigieuse. À cet égard, l’inclusion du public au tout début de la création d’une exposition est perçue dans le même temps, comme un honneur et comme une désacralisation du musée, qui, une fois n’est pas coutume, se met à l’écoute de ses visiteurs.

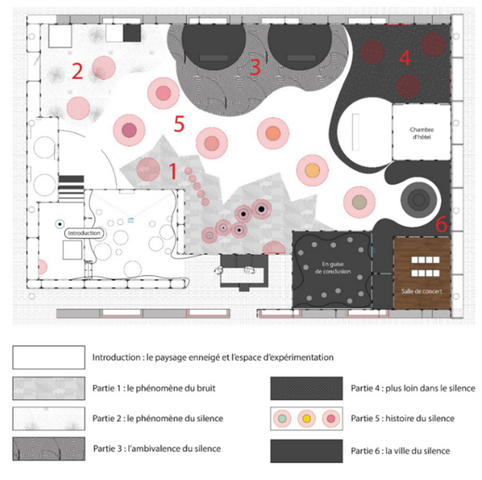

Le plan de salle ; des tables rondes de 8 personnes ne se connaissant pas © V. Marta

En conclusion, la réorientation du propos de l’exposition suite à cette journée n’a pas été radicale, comme l’ajout d’un nouveau thème, par exemple. Néanmoins, la richesse des questions et la variété des réponses qui y ont été apportés ont été un complément intéressant à la phase de recherches académiques menée par l’équipe de conception (documentation, encontre d’experts). Selon moi, il s’agit de s’imprégner d’un autre savoir, moins académique ; celui de la doxa. L’opinion publique, même si elle manque par définition de l’objectivité scientifique mise en valeur à la Cité des sciences, présente l’avantage de mesurer les sensibilités, les représentations, qu’elles soient justes ou irrationnelles, pour mieux y faire écho dans l’exposition. Bref, cette rencontre entre les citoyens et l’institution permet d’ajouter une dimension humaine à la future exposition. Ainsi, à l’issue de cette journée, il a été décidé de placer en fin de parcours de l’exposition, près de la sortie, un audiovisuel de 8 minutes livrant certains extraits de ces discussions citoyennes pour que chaque visiteur puisse y trouver un miroir de ses propres interrogations.

Véronique Marta

#Conceptionparticipative

#TerraData

#CSI

¹ L’après-midi de concertation du public s’est tenu, à la Cité des sciences et de l’industrie, le 26 mars 2016.

² L’inscription s’est faite via internet (site internet Universcience et renvoi sur le site J’enparle de Res publica).

Pour en savoir plus :

Cabinet Res Publica

http://www.respublica-conseil.fr/#/

Exposition Terra data - Nos vies à l’ère du numérique

À visiter à la Cité des sciences et de l’industrie

Du 4 avril 2017 au 7 janvier 2018

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/terra-data/

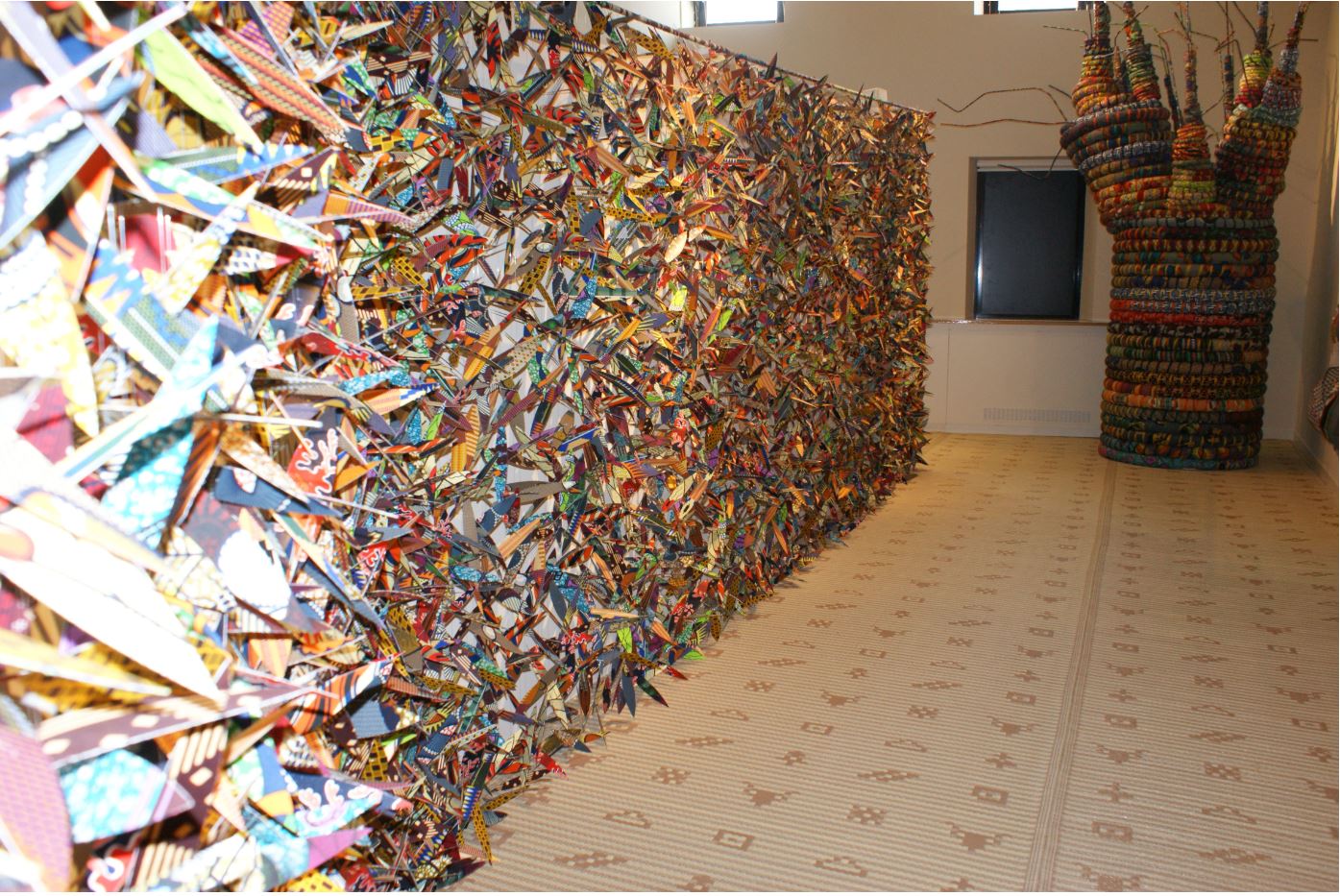

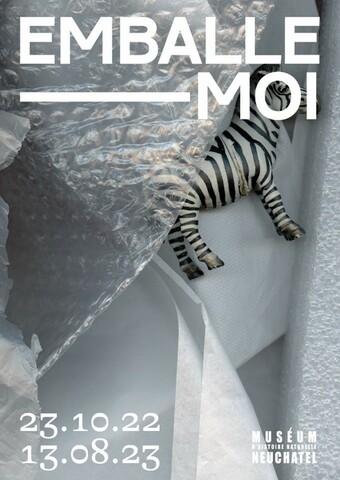

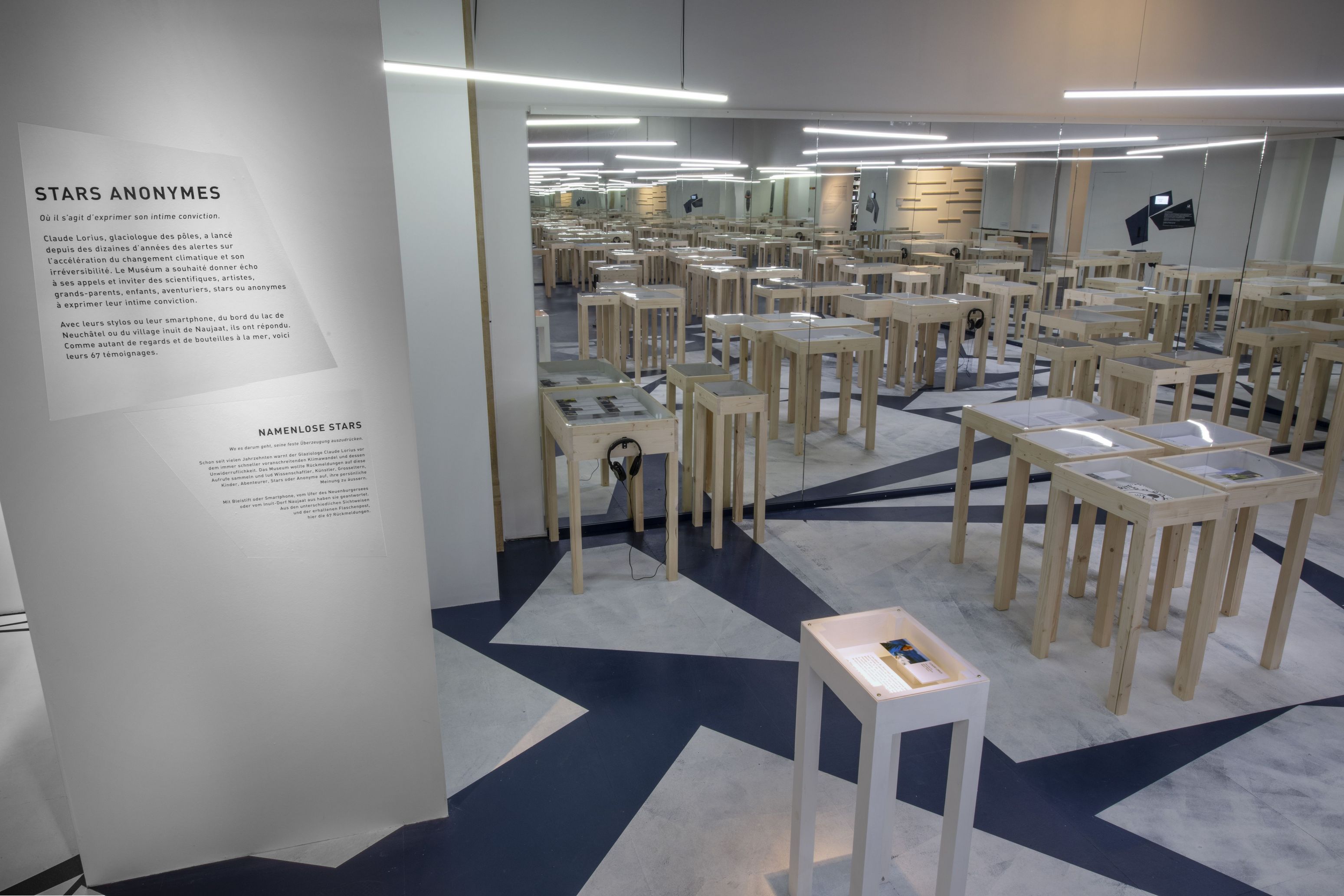

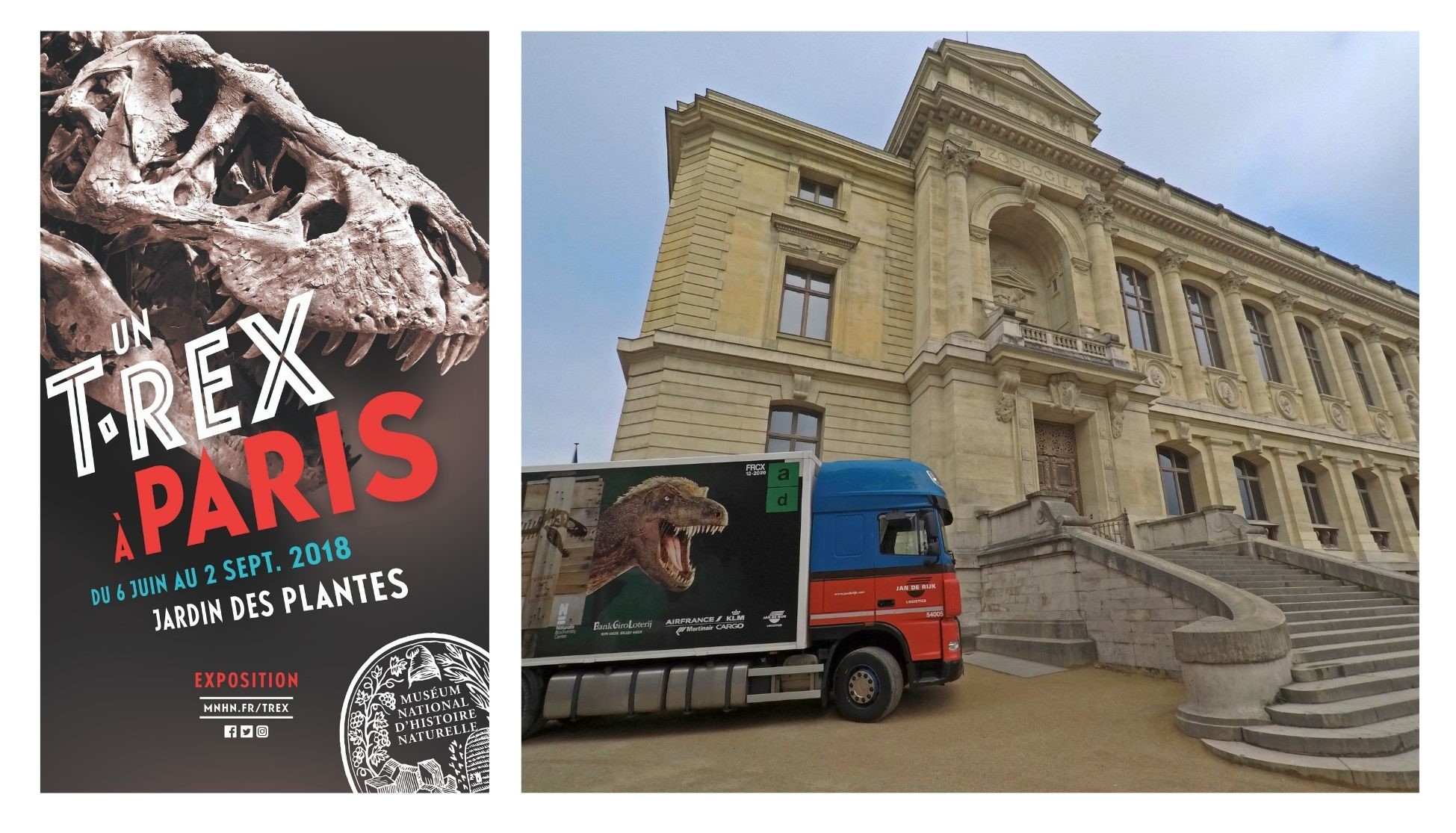

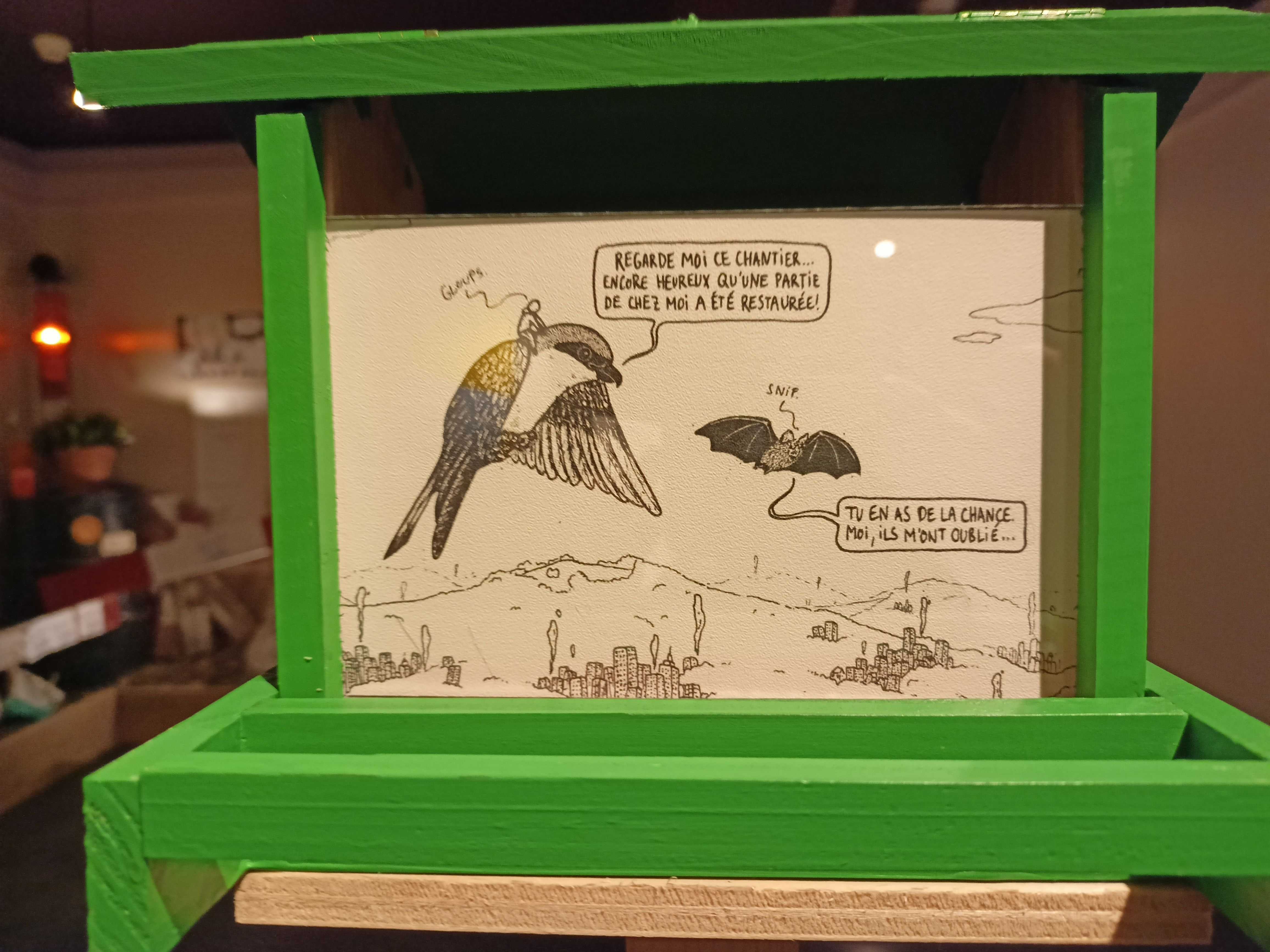

« Emballe-Moi » ou l’histoire d’un déménagement

Les musées de Neuchâtel doivent déplacer leurs collections dans de nouvelles réserves communes dans les prochains mois. Le Musée d’Histoire Naturelle dévoile les coulisses de ce projet dans l’exposition « Emballe-moi ».

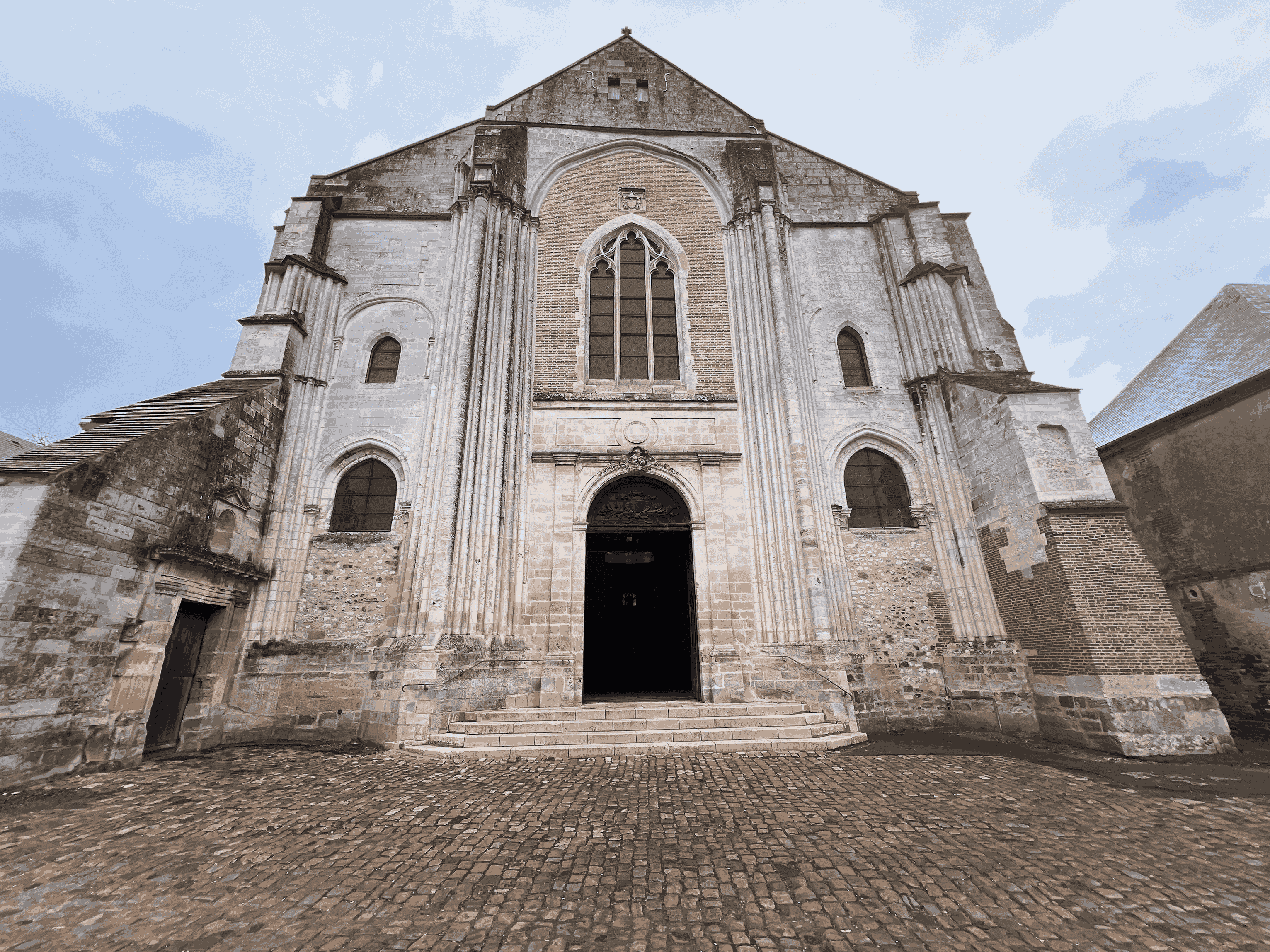

Entrée du Musée d’Histoire Naturelle. Photographie : M.L.

Les musées de Neuchâtel doivent déplacer l’ensemble de leurs collections non exposées dans des réserves communes à tous les musées de la ville. Cette dernière souhaite créer un pôle muséal de conservation afin de stocker les objets dans les meilleures conditions possibles. Les réserves sont les lieux de dépôt des objets qui ne sont pas exposés : comme l’explique Brice Matthieu, c’est « un lieu de stockage, de transit et de travail », qui doit donc respecter les normes de conservation tout en étant fonctionnel pour permettre au personnel du musée ainsi qu’aux chercheurs et chercheuses de travailler dans de bonnes conditions. Il explique également que depuis les années 2000, nombreux sont les musées qui repensent leurs espaces de réserves, en France, au Pays-Bas, en Angleterre et en Suisse. Bien penser les réserves fait partie du domaine de la conservation préventive, que l’ICOM-CC (Comité pour la Conservation) définit de la manière suivante : « L’ensemble des mesures et actions ayant pour objectif d’éviter et de minimiser les détériorations ou pertes à venir. » La conservation préventive vise donc à conserver le mieux possible et à stabiliser au maximum les objets qui appartiennent aux collections. Les principaux facteurs pouvant impacter une collection sont les suivants : le climat, les nuisibles, la lumière, les polluants, les vibrations et la poussière.

Les bâtiments anciens dans lesquels sont actuellement installées les collections ne permettent pas de garantir de bonnes conditions de conservation, notamment au niveau de la régulation de l’humidité et de la température mais aussi de la sécurité globale. Par exemple au Musée d’Histoire Naturelle de Neuchâtel (MHNN), beaucoup de spécimens sont conservés en alcool dans les collections. Or en cas d’incendie, cela pourrait être dangereux tant pour les collections que pour les personnes qui les fréquentent. Des bâtiments sont aussi loués pour servir de réserves mais les conditions restent inadéquates. La location est onéreuse, des inondations ont eu lieu entre 2014 et 2019 et les réserves sont près de dépôt de meubles ou de nourriture ce qui favorise les infestations d’insectes, proliférations de moisissures… L’ensemble des réserves est aussi surchargé, ce qui les rend peu praticables.

Les nouvelles réserves sont installées à Serrières, une ville située juste à côté de Neuchâtel. Elles regrouperont les collections du MHNN, du Musée d’Ethnologie de Neuchâtel, du Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel et du Jardin botanique. Le complexe d’une surface totale de 5676m2 est réparti sur trois niveaux, dont deux installés en sous-sol, ce qui facilite le respect des normes de conservation. Plus d’un million de pièces vont être déplacées lors du déménagement.

Affiche de l’exposition Emballe-moi © Musée d’Histoire Naturelle de Neuchâtel

Dans ce contexte spécifique du chantier des collections, le MHNN a voulu mettre en valeur et montrer au grand public en quoi consistait les principes du conditionnement avec l’exposition « Emballe-Moi ». Toujours avec humour, l’équipe du MHNN lève le voile sur les coulisses du fonctionnement d’un musée. Les différents corps de métier sont expliqués, tout comme les étapes de conditionnement d’un objet.

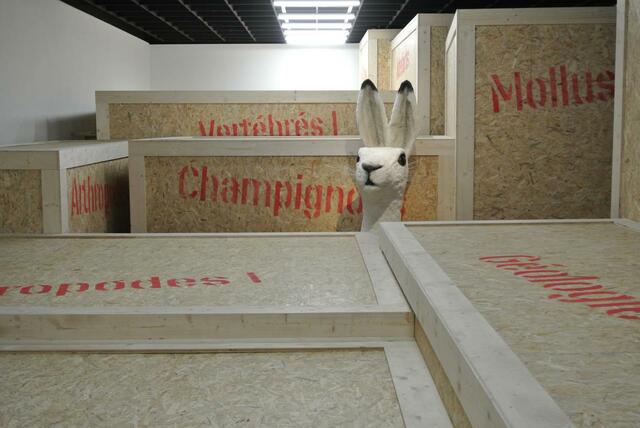

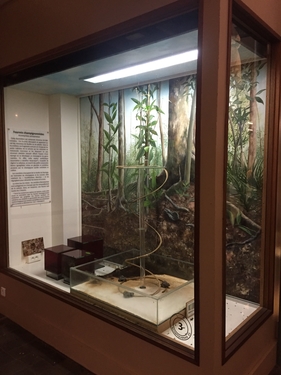

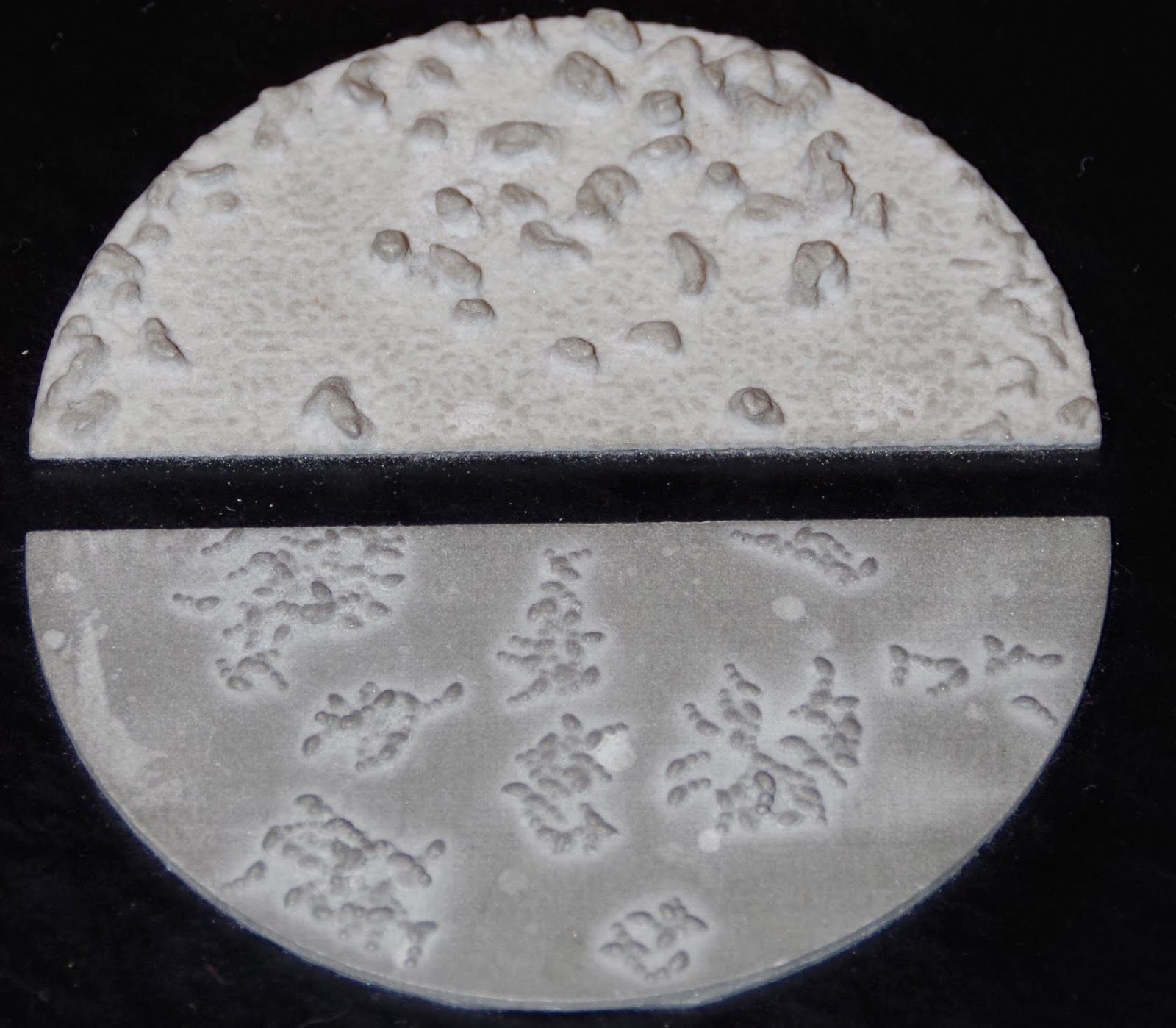

Présenter les collections

L’exposition présente dans un premier temps un état des lieux des collections : mollusques, pierres, insectes, mammifères, etc, et indique quel pourcentage de la collection est présentée dans la pièce (par exemple, dans l’espace consacré à la géologie « Cœur de pierre », le texte de salle nous informe que seulement 0,008 % de la collection est exposée, ce qui permet de réaliser l’ampleur de ce qui est conservé en réserve). Pour chaque pièce, une ambiance sonore en lien avec les éléments est diffusée : toujours dans la salle géologique, on écoute des sons rocheux et métalliques alors que la salle consacrée aux coraux nous donne l’impression d’être plongé.es dans une ambiance sous marine mystérieuse. Dans chaque salle, sont expliquées les différentes méthodes de conservation et leur évolution au cours du temps : pour la conservation des insectes par exemple, ils pouvaient être piqués sur des épingles, en « papillote » c’est à dire dans des enveloppes de papier pour protéger les ailes des papillons par exemple, dans l’alcool ce qui permet de stabiliser les spécimens en les gardant hydratés et en préservant leur forme ou bien montés sur des « paillettes », des petits morceaux de cartons, pour les spécimens trop petits ou trop fragiles. Les plantes étaient plutôt séchées dans des herbiers ou lyophilisées : retirer toute l’eau supprime le risque de moisissure tout en gardant la forme intacte.

Vitrine qui présente le conditionnement en papillote. Photographie : M.L.

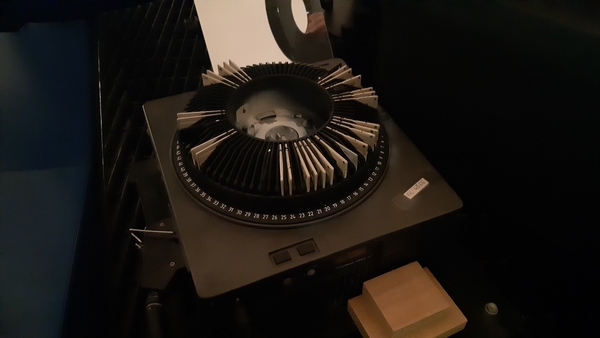

Toutes les méthodes sont expliquées par des cartels à la fois précis et très clairs. Une pièce du parcours présente aussi l’importance des archives qui constituent une part non négligeable des collections : 25 mètres linéaires d’archives, 9600 diapositives et 5,5 téraoctets de données. Intitulée « Souvenirs, souvenirs », cette pièce permet d’insister sur l’importance de conserver les objets mais aussi toutes informations qui s’y rattachent : provenance, condition de la donation, fonction originale. Un objet « sans histoire » et sur lequel on ne sait rien perd en valeur scientifique. Ainsi, malgré les difficultés à lire la graphie ancienne d’un.e scientifique, archéologue ou d’un.e passionné.e d’art et d’histoire, ces indications écrites parfois à la hâte au revers des prospectus de l’époque sont à conserver précieusement. Après avoir présenté les collections, l’exposition explique l’utilité et la nécessité de conserver autant d’objets, en expliquant les différentes valeurs qui leur sont attribuées : scientifique, artistique, historique, de rareté, financière, associative (un objet qu’on associe à une personne célèbre par exemple), pédagogique et commémorative.

Elément de scénographie expliquant la valeur financière des objets. Photographie : M.L.

Emballement : Mode d’emploi

Dans un deuxième temps, le parcours présente le projet de déménagement et explique les différentes actions qu’il faut mettre en œuvre pour le réaliser, avec la thématique principale : comment « emballe » - t-on des objets ? Dans une grande pièce qui ressemble à un atelier de travail des réserves, l’exposition présente la réalisation de châssis, de grands cadres en bois qui permettent de transporter les spécimens imposants ainsi que la fabrication de boîtes en carton de conservation, dans lesquelles va être emballée la majorité de la collection. Les matériaux utilisés pour les conditionnements sont aussi présentés, en insistant sur leur stabilité car si ces matériaux se dégradent, ils pourraient abîmer l’élément qu’ils conservent. Les étapes précédant l’emballage sont aussi expliquées, comme le dépoussiérage des spécimens conservés depuis des dizaines d’années dans les réserves, d’autant plus important qu’il permet de surveiller l’état, de vérifier qu’il n’y a pas d’infestation de ravageurs et d’éliminer la poussière qui contient des substances toxiques utilisées auparavant pour repousser les insectes notamment. Tout du long de la pièce, des vidéos jouent avec les codes de la culture télévisuelle et d’internet très contemporain : un « tuto » pour réaliser un châssis, une émission « Nouveau look, nouvelle vie de bocal » qui présente le relooking d’un spécimen conservé dans un bocal d’alcool ou bien un « unboxing » d’une boîte de conservation.

Le spectacle du zèbre. Photographie : M.L.

L’humour est un des atouts majeurs de l’exposition car il permet de faire passer beaucoup d’informations de manière claire et ludique. Les nombreux jeux de mots dès le titre de l’exposition mais aussi dans les titres des salles (« Sortir de sa coquille » pour l’espace consacré aux mollusques, « Je t’ai dans la peau » dans la salle des vertébrés mammifères ou encore dans la dernière pièce de l’exposition) permettent de désacraliser l’espace du musée afin de le rendre plus accessible. La dernière pièce, qui reprend les codes scénographiques d’un théâtre avec sa scène, son parterre de sièges pour les spectateurs et spectatrices et ses coulisses présentent les différents métiers et rôles dans le musée : la restauratrice, à ne pas confondre avec la « restauratrice » qui prépare les plats pour le restaurant du musée, le taxidermiste conduit en taxi par une chouette ou encore les conservateurs, à ne pas confondre avec les mauvais conservateurs qu’on met dans trop d’aliments industriels (vidéo disponible en ligne) !

Les « coulisses » du musée. Photographie : M.L.

Exemple d’une vitrine dans la salle consacrée à la géologie. Photographie : M.L.

Emballe-moi est une exposition vraiment réussie parce qu’elle présente un projet de déménagement complexe de manière très pédagogique : elle « dépoussière » l’image guindée et parfois ennuyeuse que peuvent avoir certains musées grâce à l’humour, l’autodérision mais aussi la poésie qui se dégage de l’atmosphère générale de l’exposition dont la scénographie, qui alterne entre ambition épurée et référence décalée, aide vraiment à porter le propos. Elle intègre un public très large grâce à ses textes clairs et ses références à la pop culture, que ce soit des émissions de télévisions, des publicités ou des formats courants sur les chaînes Youtube. Les visiteurs et visiteuses sont invité.es à prendre part à ce déménagement, en assistant en direct chaque mercredi au travail des conservatrices-restauratrices ou en participant à un atelier d’emballage, qui reprend le déroulement classique du conditionnement (constat d’état, dépoussiérer, concevoir la boîte de transport…). C’est une exposition accessible tant pour le public novice qui découvre avec plaisir les « coulisses », les espaces cachés auxquels il est difficile d’avoir accès habituellement, sinon pour les personnes plus spécialistes et les professionnel.les qui peuvent néanmoins redécouvrir sous un nouveau jour ce qui leur est familier.

Exemple de scénographie dans la salle présentant le conditionnement. Photographie : M.L.

Marine Laboureau

Pour en savoir plus :

- DAYNES-DIALLO Sophie, VASSAL Hélène (dir.), Manuel de régie des œuvres : gérer, conserver et exposer les collections, Paris, La documentation française, 2022.

- Conseil communal, Rapport concernant une demande de crédit pour la création d’un pôle muséal de conservation à Tivoli Nord (Neuchâtel) :

- https://www.neuchatelville.ch/fileadmin/sites/ne_ville/fichiers/votre_commune/cg_rapports_objets /2023_Rapport_concernant_une_demande_de_credit_pour_la_creation_d_un_Pole_museal_de_cons ervation_a_Tivoli_Nord.pdf

- Présentation de l’exposition sur le site internet du MHNN : https://www.museum neuchatel.ch/expositions/exposition-temporaire-emballe-moi/

#conservation #chantier des collections #réserves #Musée d’Histoire Naturelle de Neuchâtel

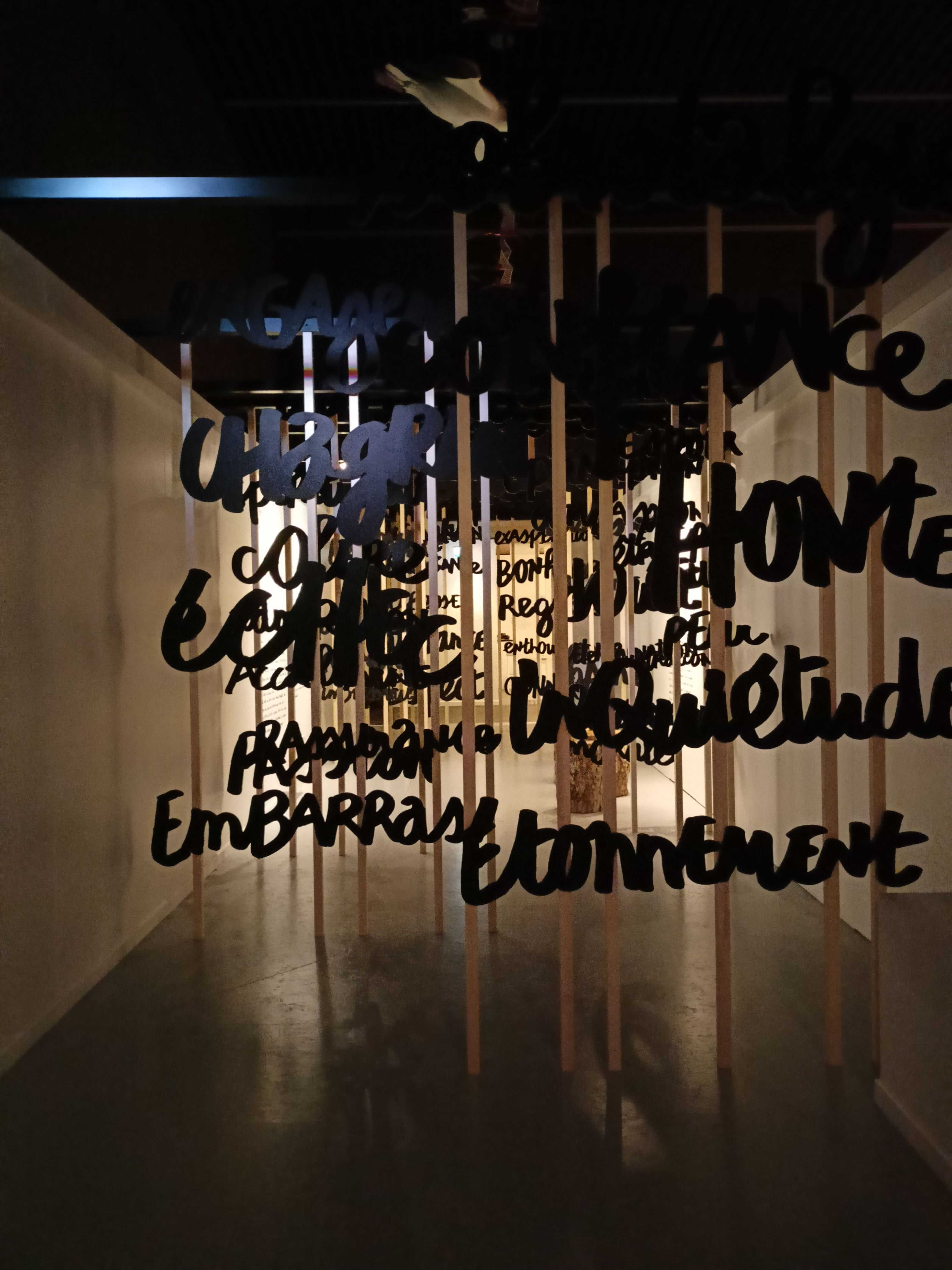

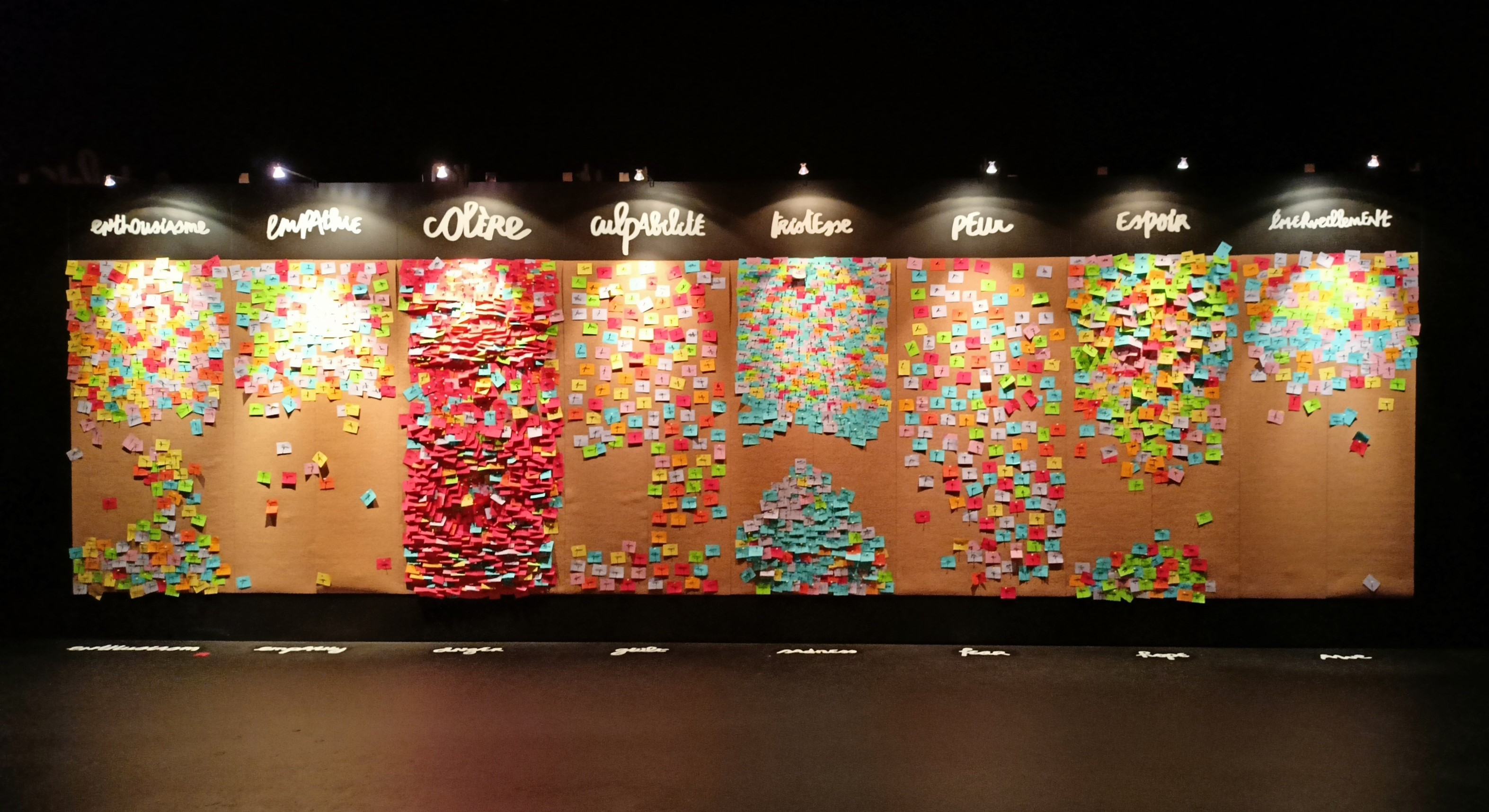

« La santé d’abord », une exposition à effets secondaires à la Stapferhaus

Le 10 novembre 2024, la Stapferhaus ouvrait sa nouvelle exposition « Hauptsache gesund » autrement dit « La Santé d’abord ». Au cœur de la ville de Lenzbourg en Suisse allemande, ce musée est un lieu de dialogue et de réflexion sur les grandes questions de notre époque par une approche muséographique singulière. Comment traiter, dans un espace muséal, un sujet aussi vaste et complexe : sociétal, politique et intime que celui de la santé ?

Le musée comme grande scène ludique de réflexion

Fondée en 1960 par Pro Argovia, Pro Helvetia, le canton d’Argovie et la ville de Lenzbourg, la Stapferhaus était à l’origine un collectif organisant des réunions et des débats dans le château de la ville suisse. Ce n’est que 30 ans après sa création que la Stapferhaus organise sa première exposition : « Anne Frank et nous ». Dirigée par Hans Ulrich Glarner, elle questionnait le rôle de la Suisse dans la Seconde Guerre mondiale.

Depuis 2018, le musée dispose de ses propres locaux. Ce bâtiment face à la gare de Lenzbourg, est conçu pour être modulable et évolutif. D’extérieur c’est une grande boîte noire, mais ses murs, ses sols et ses escaliers sont mobiles, permettant d’adapter l’édifice au contenu, aux modèles de médiation et au public. Au travers de grandes expositions temporaires, la Stapferhaus interroge de grands sujets intemporels ou de notre époque, tels que le temps, l'argent ou la vérité. Ce lieu se veut un espace de rencontre et d'échange, où chacun, quel que soit son âge ou son expertise, peut explorer et dialoguer autour des enjeux contemporains. L’institution a d’ailleurs une approche participative, puisque pour chaque projet d’exposition elle prend le pouls de la population suisse, en interrogeant les institutions scolaires ou culturelles à proximité.

Le fonctionnement intrinsèque de ce musée de société est particulier. Environ tous les deux ans, le bâtiment est entièrement adapté à une nouvelle exposition. Toute la Stapferhaus se met aux couleurs de la thématique : le site internet, la carte de la cafétéria, la boutique, etc. C’est ainsi que depuis quelques mois, une nouvelle exposition habite les murs de la Stapferhaus : « La santé d’abord. Une exposition à effets secondaires ». Programmée jusqu’au 26 octobre 2025, cette nouvelle proposition interroge notre rapport contemporain à la santé, devenue l’une des grandes promesses de notre époque. Au fil d’un parcours poétique, social et scientifique, les visiteurs sont invités à réfléchir aux multiples facettes de la santé : de la quête du bien-être à la gestion de la maladie, en passant par les responsabilités individuelles et collectives, ainsi que les implications économiques du système de soins. Le circuit se structure autour de six étapes, mimant la logique d’un parcours de soin : la salle d’attente, l’examen, le diagnostic, le traitement, l’urgence et la sortie.

Entrer par la poésie et l’intime

La salle d’attente, « Hauptsache gesund » (©Stapferhaus, photo prise par Loraine Odot)

L’exposition conçue par Sibylle Lichtensteiger et Sonja EnzMuni s’amorce déjà dès l’extérieur du bâtiment : le visiteur pénètre dans une salle d’attente reconstituée. Loin de passer inaperçue, cette structure vitrée, en excroissance de l’imposant bâtiment sombre, capte le regard des passants et intrigue autant qu’elle invite à entrer. Muni de son petit « journal personnel » pour l’accompagner le long de sa visite, il prend place dans ce décor familier où une horloge bat lentement, toutes les deux secondes, instillant cette temporalité ralentie, presque oppressante, qui précède les rendez-vous médicaux. Lorsqu’une annonce vocale l’invite à rentrer, le visiteur quitte le sas et entame son parcours de visite par l’examen. Écouter ses battements cardiaques, tester son odorat et son souffle ou faire un rapide bilan émotionnel… Le long de ce couloir voilé, le visiteur prend un temps pour soi. Une incursion poétique et physique avant de pénétrer dans la salle de diagnostic.

Le diagnostic, « Hauptsache gesund » (©Stapferhaus, photo prise par Loraine Odot

Libre de déambuler dans la vaste salle aux lumières tamisées, le visiteur est invité à écouter une série de témoignages, assis face à différents malades. À hauteur de regard, il constate, au fil des récits, la diversité des parcours médicaux, du vécu de l’annonce du diagnostic à la gestion du quotidien. Les voix sont multiples, tous âges, genres et origines confondus, et livrent des expériences poignantes, engagées et parfois surprenantes. Cette même salle permet un bref historique des progrès de la médecine, en mettant en lien des objets historiques de soins et des capsules vidéo animées retraçant la découverte de maladies communes telles que la dépression, la maladie d’Alzheimer ou l’endométriose. Suite à cette incursion dans les réalités personnelles, empiriques et diversifiées de la maladie, le visiteur se dirige vers la salle de traitement.

Se perdre dans dans le supermarché de la santé et explorer les possibles

Comment soigne-t-on aujourd’hui ? Dans la plus vaste salle de l’exposition, cette question sert de fil rouge à un parcours interactif où les traitements, les pratiques de soin, et les méthodes pour se maintenir en bonne santé sont abordés dans toute leur diversité. L’espace, structuré comme les rayons d’un supermarché, permet au visiteur de circuler d’un univers à l’autre selon une logique à la fois limpide et floue. Chaque section est mise en scène avec un décor évocateur, facilitant la compréhension du propos.

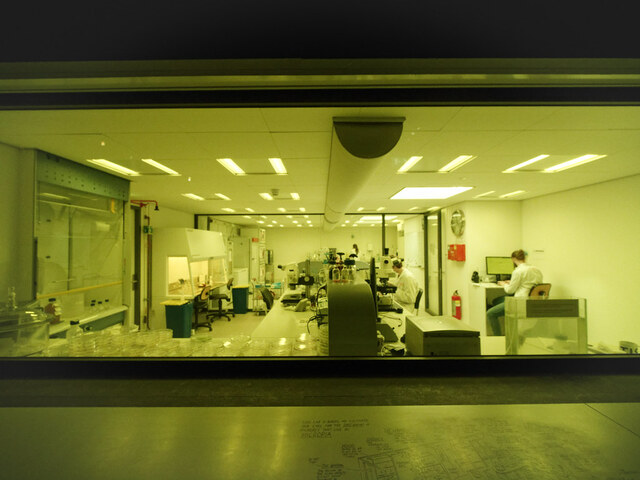

Les traitements, le supermarché de la santé, « Hauptsache gesund » (©Stapferhaus, photo prise par Loraine Odot)

La visite débute dans l’arrière-boutique d’une pharmacie, où chaque tiroir se centre sur un médicament emblématique : son usage, ses effets et les débats scientifiques passés ou actuels. Plus loin, un bloc opératoire projette des vidéos non-censurées d’interventions chirurgicales courantes (extraction de dents de sagesse, trépanation, mastectomie, etc.). Une manipe adjacente invite le visiteur à se glisser dans la peau d’un chirurgien, réalisant un geste de précision sous la pression du chronomètre. Le défi révèle toute la difficulté et la rigueur de ce métier aussi familier qu’étranger. L'exploration se poursuit dans des dispositifs qui mettent le corps à contribution, comme cette barre de traction à laquelle il faut se suspendre pour voir s’afficher le texte vantant les bienfaits de l’activité physique. Dans d’autres « rayons » de ce supermarché, des objets de soin (respirateur, dialyseur, couveuse, etc.) sont mis en regard avec des récits de patients. Ces témoignages humains dépassent le statut de ces simples machines en leur attribuant des vécus réels. Ainsi, à côté d’un cartel évoquant le coma vécu par un patient anonyme, des écouteurs diffusent les musiques qui tournaient durant son séjour à l’hôpital.

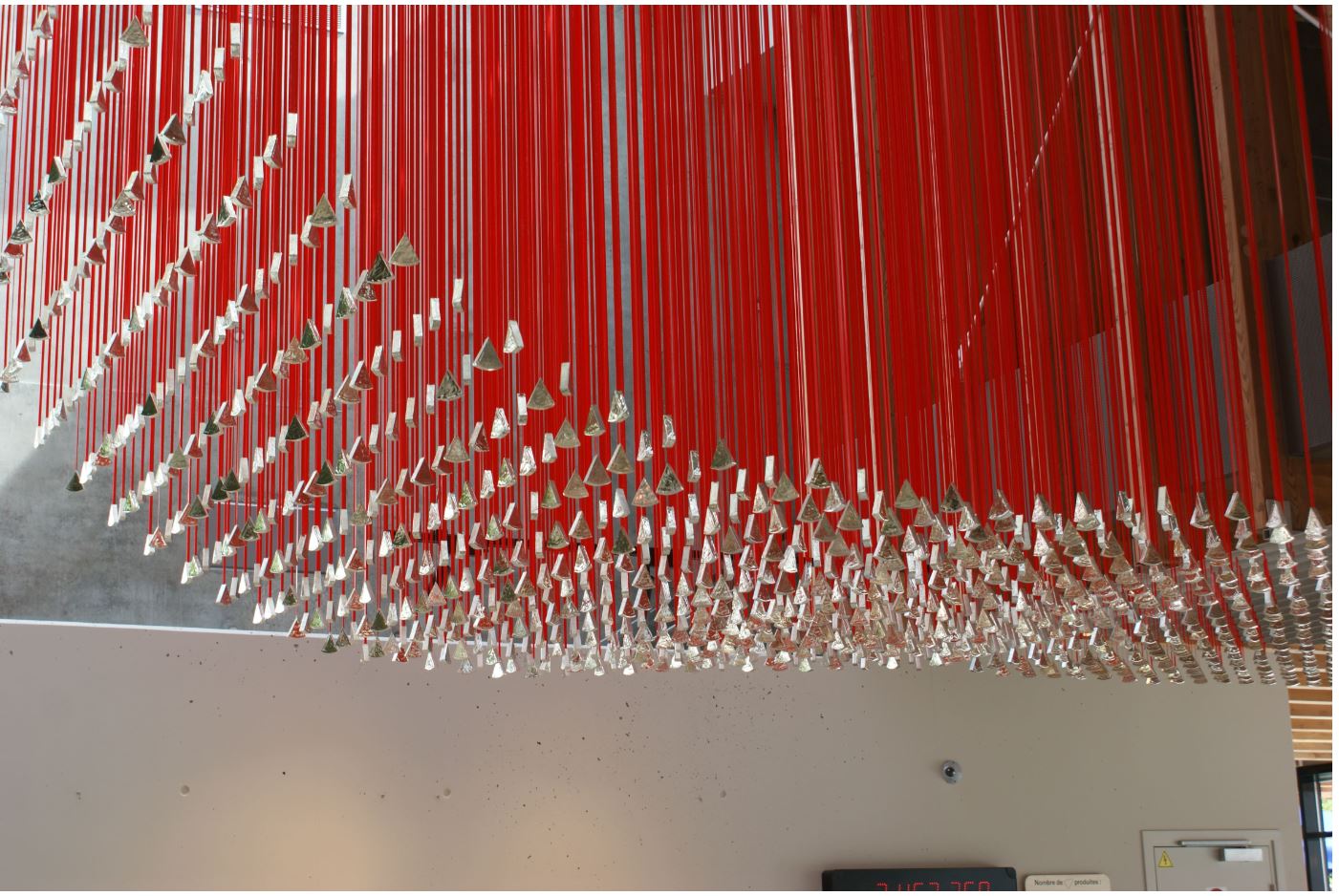

Les traitements, santé mentale et art thérapie, « Hauptsache gesund » (©Stapferhaus, photo prise par Loraine Odot)

Cette grande salle accorde également une place centrale à celles et ceux qui prennent soin : aides-soignants, pompiers, ou même un robot conversationnel en maison de retraite, soulignant que le monde médical repose avant tout sur les relations humaines. Il ne s’agit pas ici de proposer un panorama des métiers de la santé, mais de mettre en lumière les liens humains inhérents aux pratiques de soin. En parallèle des thérapies médicales usuelles, l’exposition met en scène des pratiques alternatives que l’on mobilise dans cette « course à la bonne santé ». Une reconstitution d’un véritable supermarché passe en revue les régimes alimentaires en vogue : sans gluten, végan, riche en protéines… et décortique leurs origines, leurs buts et fondements scientifiques (quand il y en a !).

D'autres installations mettent en lumière l'importance des liens sociaux, et du « prendre soin » : un bureau pour écrire un courrier à un proche, une peluche géante qui délivre un message bienveillant lorsqu’on la serre dans ses bras, ou encore un « sas de décompression » où l’on ne pénètre qu’une fois débarrassé de son téléphone. Comme une bulle méditative, le visiteur est invité à prendre le temps et à déconnecter. Dans cette même quête du bien-être physique et intérieur, un espace massage (avec sièges massants et des outils d’auto-massage en bois) offre une pause relaxante pour reprendre son souffle dans ce long parcours d’exposition. Le fond de la salle est consacré intégralement à la psyché. Les murs ornés d’œuvres d’art-thérapie créent une échappée artistique autour de la santé mentale. Dans cet espace, un jeu de cartes conversationnel incite les visiteurs à dialoguer avec leur prochain, ami ou inconnu, à briser la glace et à se confier. Ce dernier espace rappelle, là encore, que la santé est une affaire de corps, d’esprit et de lien avec les autres.

Au cœur du « supermarché de la santé », une estrade attire l’attention : celle des urgences. Dans cette salle d’hôpital aux tons bleutés, le visiteur adopte la posture d’un interne, debout face à un brancard, observateur privilégié du malade examiné : le système hospitalier suisse. C’est ici seulement que l’exposition traite du système de santé du pays, et pas n’importe comment : par le prisme de sa crise. Autour du lit, une nuée d’écrans diffuse des interviews d’hospitaliers, de chercheurs et de responsables institutionnels qui livrent un état des lieux. Qui est responsable ? Qui paie, et à quel prix ? Comment s’organise concrètement l’hôpital aujourd’hui ? Ce dispositif ouvre une incursion politique, au cœur d’un sujet jusqu’ici traité essentiellement par l’humain et le médical. Il rappelle que la santé d’un pays est le reflet de ses politiques de santé publique.

Sortir par la poésie et la douceur

Pour clore le parcours, le visiteur emprunte un large couloir, un écho au premier traversé en entrant dans l’exposition. Ici, les murs sont tapissés d’oreillers et de banquettes molletonnées, dans une palette de couleurs douces et chaleureuses. Quelques phrases brodées sur la literie délivrent des messages bienveillants, invitant au lâcher-prise et à la douceur.

La sortie, « Hauptsache gesund » (©Stapferhaus, photo prise par Loraine Odot)

Par endroits, des témoignages audio de soignants viennent ponctuer ce dernier espace. Ils partagent des expériences professionnelles sur la vie et la mort, ces deux passages inévitables, qui sont ici abordés sans tabou, avec humanité. L’un d’eux, par exemple, donne la parole à une infirmière en soins palliatifs racontant comment elle a accompagné un patient dans ses derniers instants, comment la vie a quitté la pièce progressivement. A côté, le témoignage d’une maïeuticienne décrit les premiers cris d’un nouveau-né en salle de naissance. Puis, au bout du couloir, sur le dernier mur, un message essentiel vient refermer l’expérience : « Prends soin de toi. »

Loraine ODOT

#santé, #interactif, #sujetdesociété

A la rencontre d'ingénieurs créatifs à la Casemate

Une bâtisse historiquement militaire a laissé place à l’ère du numérique, du fablab et de la convivialité. Je viens découvrir à la Casemate de Grenoble des installations pluridisciplinaires, sans idée préconçue ni connaissance des participants. Prêts pour une ascension à la fois technologique, artistique et scientifique ?

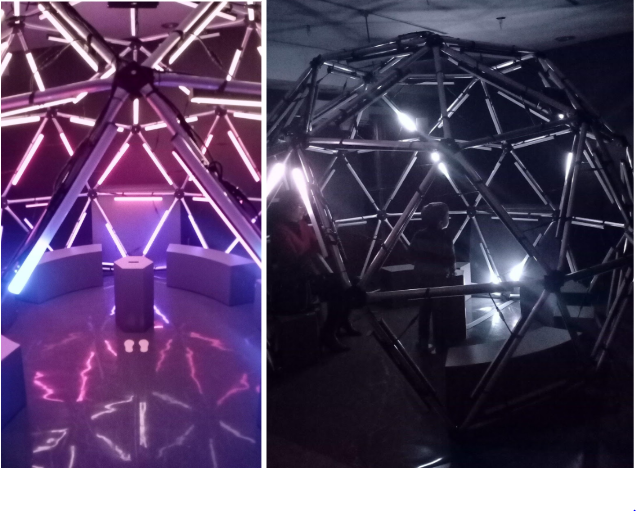

L’objectif de ma visite est avant tout d’apprécier et de découvrir les tendances permettant de relier les disciplines croisant l’art, la science et la technologie, autrement dit « AST ». Ce sigle correspond aussi à l’option en Master 2 Sciences cognitives à Grenoble, diplôme co-dirigé par Claude Cadoz et Jérôme Villeneuve. Pendant deux jours, une dizaine d’étudiants ingénieurs présentent le fruit de leur travail réalisé entre 2016 et début 2017.

Récit-fiction basé sur l’exposition « Intersections » à la Casemate.

Je quitte la lumière diurne pour pénétrer dans une galerie voûtée. De jeunes gens se croisent, échangent autour de différents pôles qui semblent ludiques et attractifs. J’entends, que dis-je je ressens les ondes sonores de toutes parts autour de moi. Plus j’avance, moins je comprends.

Un homme s’avance vers moi : « vous voulez essayer ? ». Il me montre du matériel informatique, sonore et visuel disposé sur le côté. Comme je lève les yeux, attirée par un grand écran sur le mur juste derrière moi, il me dit : « Ce sont des glitchs sur l’écran ». Mais enfin, dans quel monde ai-je mis les pieds ? Je tente une réponse : « Euh… tu veux dire Pitch ? »

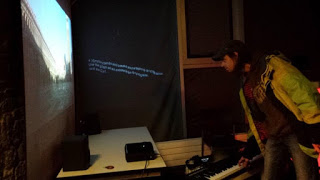

Création « Le Langage des glitchs » de Jose Luis Puerto © H. Prigent

Entre temps, un jeune homme s’est installé devant le clavier et s’amuse déjà à produire des sons : la photo sur le grand écran change légèrement d’aspect, modifications qui peuvent paraître imperceptibles. L’étudiant-concepteur Jose Luis Puerto m’explique en même temps que je visualise les évolutions de la photo : « En fait, il existe des glitchs audio ou vidéo. Vous pouvez les voir sur l’écran, ce sont des dysfonctionnements informatiques et chacun peut les créer volontairement. Ce que je présente ici pourrait se retrouver ailleurs, pour envisager d’autres manières de communiquer et aller vers de l’inattendu. » A écouter cet étudiant-ingénieur, je me dis que son installation est certainement promise à des applications plus larges que ce que j’imaginais.

Est-ce que j’aime ou non cette proposition intitulée « Le langage des glitchs » ? Il s’agit surtout d’un ressenti, comme parfois face à une œuvre d’art dont je ne connaîtrais ni le contexte ni le courant artistique. Cette installation me paraît surprenante : la photo urbaine, les sons reliés de manière indéterminée au visuel, la médiation sur l’intention créative qui m’ouvre de nouvelles perspectives.

J’essaie quelques notes sur le clavier et je trouve une certaine satisfaction à interagir avec la photo dont certains pixels disparaissent, selon la touche sonore activée. Jusqu’à quel point cette proposition de communication pourrait être modifiée comme je le souhaiterais ? Ajouter une seconde personne et un second clavier ? Proposer une autre photo où l’apparition et la disparition des glitchs aurait une signification particulière ? Finalement « Le langage des glitchs » peut devenir source d’inspiration alors qu’au premier abord, il me paraissait si hermétique !

Je dois me ressaisir car le temps ici est compté. La salle de la Casemate fermera dans moins d’une heure et il me reste une dizaine d’œuvres à découvrir : j’en choisirai quelques-unes pour prendre le temps de les expérimenter. Je reprends ma déambulation guidée par les sons et les mouvements des visiteurs.

Je suis naturellement attirée par un petit groupe qui paraît danser et s’amuser devant des enceintes. Je ne peux m’approcher plus de l’installation sonore car tous restent à quelques mètres de distance, comme devant un spectacle invisible. Je m’arrête donc derrière un homme dont les bras se meuvent en l’air puis de chaque côté. Est-ce qu’il s’agit de chercher comment donner vie à une œuvre musicale plus ou moins perceptible ? Quelle idée enthousiasmante que de dessiner les harmonies et les rythmes dans l’espace !

Création « Musique en mouvement » de Simon Fargeot © H. Prigent

C’est tellement génial que plusieurs visiteurs attendent déjà leur tour pour tester cette proposition de Simon Fargeot : « Musique en mouvement ». Je prends plusieurs minutes à observer et apprécier le tempo. Quelques photos me permettront d’immortaliser les gestes tantôt spontanés du visiteur tantôt guidés par le concepteur amusé. Je continue mon parcours : d’autres bruitages me lancent des appels, sous d’autres voûtes aux éclairages incertains.

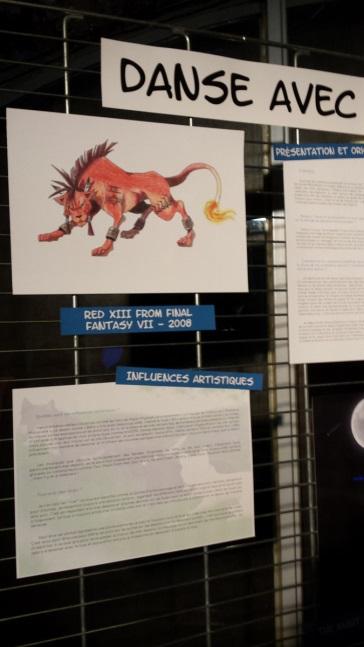

Je m’aventure à quelques pas de là, sans bien identifier la suite. Soudain, je me retourne et je me trouve face à un regard perçant dans la pénombre. Ces yeux me fixent et je ne peux les ignorer, tandis que l’image évolue sans cesse et de manière accélérée. « C’est du speed painting ! », m’indique le créateur Florent Calluaud. Face à cet écran disposé sur un chevalet, je découvre ainsi toutes les étapes de conception de son œuvre picturale intitulée « Danse avec les loups ».

Création « Danse avec les loups » de Florent Calluaud © H. Prigent

Ce dessin est réalisé à partir d’une tablette graphique et s’accompagne d’une musique ainsi que du récit de l’auteur : quels outils ont été utilisés, quelles étapes ont été nécessaires, quelles questions se sont posées au fur et à mesure ? Pour le créateur, « ce qui est important est le lien entre la musique et le dessin qui permettent de raconter une histoire, faire voyager dans un imaginaire et faire ressentir l’émotion qui s’en dégage. » Cette œuvre m’évoque la sérénité et un voyage à travers le temps… réel ou imaginaire ? Je ne sais plus !

Pour la prochaine destination, je me retrouve téléportée sur des rails et j’avance à une allure agréable, me permettant d’apprécier les éléments de paysage de part et d’autre. Je ne crois pas être une passagère, mais plutôt la conductrice d’un train que je ne vois pas. Cette sensation d’avancer au bon rythme va se confirmer par la proposition du créateur et étudiant Adrien Bardet : « Voulez-vous monter à bord ? » Il me désigne un appareil de type console de mixage sonore. Je saisis le casque qu’il me tend pour m’imprégner de l’univers sonore qu’il a créé.

Je m’attendais à pouvoir varier la vitesse de mon voyage ou à changer la direction sur les rails comme dans un jeu vidéo. Là encore, je suis surprise par la finesse de la proposition intitulée « Soundscape ». Il s’agit de faire varier différents paramètres sonores qui influent en même temps sur la colorimétrie, sur les contrastes, bref sur l’ambiance visuelle du paysage et du voyage ferroviaire. [ndlr : je vous prie de m’excuser pour le flou de ma photo ci-dessous !]

Création « Soundscape » d’Adrien Bardet © H. Prigent

Cette installation me semble aboutie, par la possibilité de vivre entièrement l’expérience en autonomie et par le niveau d’interaction proposé qui génère simplement du plaisir. Il est intéressant de pouvoir utiliser soi-même une palette des possibles visuels et sonores. Je consulte l’heure : il est temps de « descendre » du train pour aller vers une dernière rencontre avec la technologie…

En retirant mon casque, je me sens gênée par le brouhaha des installations autour car presque toutes émettent du son. Le lieu, tout en étant convivial, ne permet pas d’isoler les bruits les uns et des autres, sauf à proposer un casque individuel comme je viens d’en faire l’expérience.

Pour apprécier le quart d’heure restant, je reviens sur mes pas et m’avance vers un autre ingénieur-créateur. Assis, il est entouré de deux écrans : son ordinateur portable devant lui et un plus grand écran de démonstration sur sa gauche. Vais-je réussir à entendre et apprécier sa proposition sensorielle ? Je me concentre pour saisir au plus juste son œuvre.

Au premier abord, je ne suis pas certaine de distinguer l’outil de la création effective et je me renseigne sur le type d’expérience proposée. Antoine Goineau, concepteur de « Temps comme Tempo », me répond qu’il s’agit de générer une musique à partir de cette première photo à l’écran : chaque partie de l’image correspondra à une partie sonore différente. « L’utilisateur pourra par la suite relier le tempo de la musique créée à sa vitesse, à la perception du temps qu’il aurait en étant dans le cadre de la photo », précise-t-il.

Création « Temps comme tempo » d’Antoine Goineau © H. Prigent

Je comprends à peu près l’idée, qui me paraît ambitieuse et inédite. Mais ne pouvant justement pas créer mon propre tempo, cela reste abstrait. Comme pour la majorité de ces étudiants, son travail est en cours. Le créateur de « Temps comme Tempo » est le seul à me l’avoir précisé : à quel stade en sont les autres créations ? Cela est très difficile à déterminer lorsqu’on n’a pas l’habitude de ce type d’installation. Cette dimension « work in progress » me plaît beaucoup bien que cela place les exposants dans une position inconfortable. J’apprendrai par la suite que chaque étudiant est également évalué, pendant cette exposition « Intersections », par les deux enseignants du Master.

Il est un peu difficile d’entendre l’ambiance de « Temps comme Tempo », d’autant plus que les participants s’agitent avant l’heure de fermeture de la Casemate. J’apprécie tout de même la démonstration, en la percevant comme poétique et originale. Devant mon intérêt pour cette installation, il me détaille les logiciels utilisés et les langages informatiques. C’est une bonne idée d’aller au-delà de l’intention artistique pour les relier aux aspects plus techniques, bien que je ne sois pas sûre de retenir ces précisions pointues. A présent, chacun range à présent son installation car le lieu ferme d’ici cinq minutes. Je suis ravie d’avoir rencontré une partie de ce groupe d’étudiants ingénieux autant qu’audacieux.

Hélène Prigent

Pour plus d’informations sur ce master : http://phelma.grenoble-inp.fr/masters/

La Casemate de Grenoble, CCSTI* ouvert sur les évolutions actuelles, propose régulièrement des activités pluridisciplinaires. Cette visite donne réellement envie d’explorer des créations technologiques et scientifiques.

#promenadesonore

#labo

#experimental

*Missions du CCSTI (Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle) de la Casemate à Grenoble :

1. centre de production pluridisciplinaire qui travaille sur les thématiques scientifiques et industrielles fortement ancrées localement (numérique, micro et nanotechnologies, sciences du vivant, neurologie, énergie). Les sujets sont traités sous l’angle des rapports entre les sciences et la société : innovation et développement durable, bioéthique, nouvelles énergies etc…

2. animation au niveau régional, du réseau de culture scientifique et technique

3. centre de ressources (ex : banque d’expositions itinérantes) qui favorise l’émergence et le dynamisme de projets et de structures dans le domaine de la CSTI.

Histoire des fortifications de la Casemate

Au début du XIXe siècle, de grands travaux à caractère défensif sont entrepris pour protéger Grenoble par une enceinte dont les Casemates Saint-Laurent. Mais après les bombardements aériens de la première Guerre Mondiale, ces enceintes de protection sont devenues inutiles. Après l’échec d’une reconversion en projet commercial, l’agence de l’urbanisme de Grenoble investit le lieu, avant de laisser la place au CCSTI en 1979. Aujourd’hui, les locaux occupent l’étage pour le fablab, et le rez-de-chaussée pour l’accueil du jeune public et les bureaux. La Casemate partage le bâtiment fortifié avec la Maison Pour Tous Saint-Laurent et des annexes au Musée archéologique Saint-Laurent.

Associer ses publics à la programmation culturelle ?

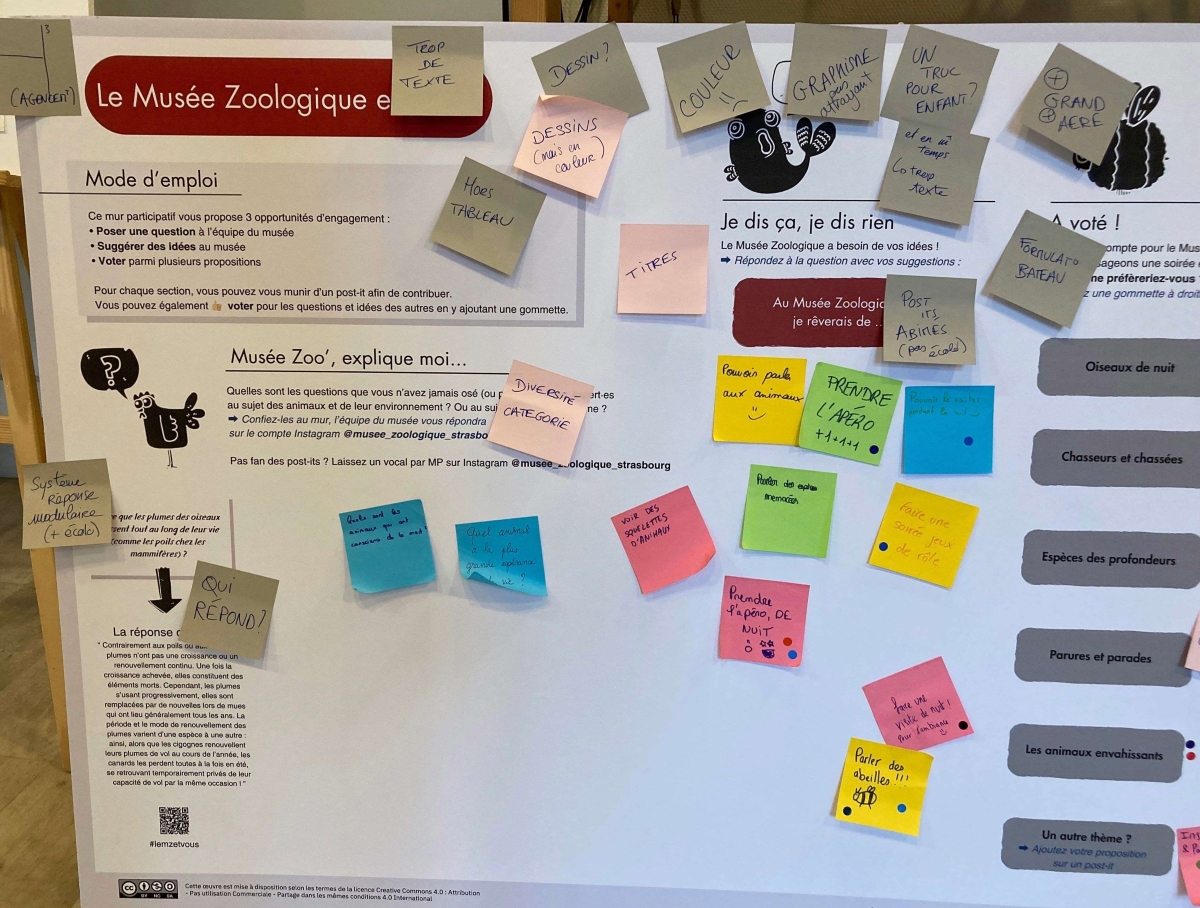

Retour d’expérience sur la démarche participative menée pendant la fermeture du Musée Zoologique de Strasbourg.

Comment maintenir un lien avec son public quand les portes d’un musée sont fermées ? Comment associer son public à la vie d’un musée et comment le faire sans sur-promettre ? En 2019, le Musée Zoologique de Strasbourg fermait ses portes pour une rénovation d’envergure. Plutôt que de laisser cette parenthèse couper le lien avec ses visiteurs, le musée a choisi de lancer une démarche participative centrée sur la programmation culturelle du futur musée. Une démarche ambitieuse sur trois ans qui offre aujourd’hui un retour d’expérience précieux pour toutes les structures culturelles.

La fermeture du musée : un cadre clair pour une ambition assumée

La rénovation du musée, fermé depuis 2019, est un chantier co-porté par la Ville et l’Université de Strasbourg qui visait à moderniser les espaces, repenser le parcours de visite et inscrire l’institution dans une approche sensible aux enjeux contemporains de la biodiversité. Mais ces travaux ont soulevé une interrogation primordiale : que faire pendant cette longue période sans public ? Des actions hors les murs étaient prévues mais elles concernaient essentiellement les publics scolaires. C’est à l’initiative de la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg et du Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg, en collaboration avec la direction de la Participation citoyenne, qu’a émergé une proposition plus large : concevoir une véritable démarche participative. Le projet architectural et muséographique ainsi que les expositions prévues pour la réouverture étant achevés, il s’agit de ne pas simuler un pouvoir décisionnel illusoire, mais d’engager une consultation sincère qui soit prise en compte. Le choix est donc fait : la démarche participative porte sur la future programmation culturelle. C'est en effet, un des seuls champs encore modulables à ce stade du projet, et celui où les apports des habitants peuvent être concrètement intégrés pour une mise en œuvre réaliste de la participation. L'idée est de créer un temps ritualisé pour penser, avec les habitants, les types d’activités, formats de médiation, manières d’habiter le musée qui composeront la programmation culturelle du futur musée.

La démarche est portée par Maïlys Liautard (Chargée de médiation et de projets culturels au sein du Département éducatif et culturel des Musées de la Ville de Strasbourg, référente intermusées et hors les murs) et Joanne Hughes (chargée de médiation et de projets culturels au sein du Département éducatif et culturel des Musées de la Ville de Strasbourg et référente pour le Musée Zoologique). Le cap, dès le départ, est de faire du musée un équipement culturel de proximité, en s’adressant à des habitants représentatifs de la diversité sociale et culturelle du territoire. Pour cela, elles ont été accompagnées par les structures Artizest, spécialiste de la participation citoyenne et de la méthodologie collaborative, et Mêtis une association proposant notamment des services de conseil et de recherche en muséologie pour une démarche articulant co-élaboration, évaluation et inclusion.

Une démarche structurée en trois temps

L’intelligence de cette démarche repose sur sa construction itérative, avec des évaluations intégrées à chaque étape, permettant d’enrichir progressivement le processus sans jamais le figer. « Il n’y avait rien de prédéfini. Ce sont les réponses au questionnaire, les échanges, les tests, qui ont permis de faire évoluer la démarche à chaque étape » explique Joanne Hughes. Chaque phase est accompagnée d’une auto-évaluation qualitative et d’outils de retour d’expérience, notamment des questionnaires de satisfaction, des entretiens post-ateliers et des grilles d’observation permettant d’évaluer le vécu des participants, l’atteinte des objectifs et l’efficience des dispositifs testés. Cette rigueur méthodologique s’est révélée indispensable pour garantir l’agilité et l'efficacité du dispositif.

Trois grandes phases ont rythmé l’expérimentation entre 2022 et 2025 :

- Phase 1 : sonder les représentations et les envies

À l’automne 2022, un questionnaire grand public (papier et en ligne) a recueilli 666 réponses, apportant une première cartographie des pratiques culturelles, attentes, freins et suggestions. Cette phase a permis d’identifier des profils récurrents, mais aussi des angles morts tels que des publics peu habitués des musées mais curieux, par exemple.

- Phase 2 : croiser les regards, ajuster les hypothèses

Au printemps et à l’automne 2023, l’équipe engage une phase qualitative. Cinq petit groupes de discussion sont constitués à partir des profils identifiés lors de la phase précédente : familles du quartier (9 parents et 8 enfants), 12 étudiants, 7 spécialistes, 7 usagers du CSC La Parenthèse et 6 personnes en situation de handicap mental. En parallèle, des stands mobiles sont tenus lors d’événements locaux (environ 480 personnes rencontrées, dont 150 enfants). Les méthodes employées sont adaptées aux publics : outils FALC, supports visuels, jeux de positionnement, etc. Cette phase permet d’affiner les besoins, de recueillir des ressentis, mais surtout de confronter les

propositions à leurs usages concrets.

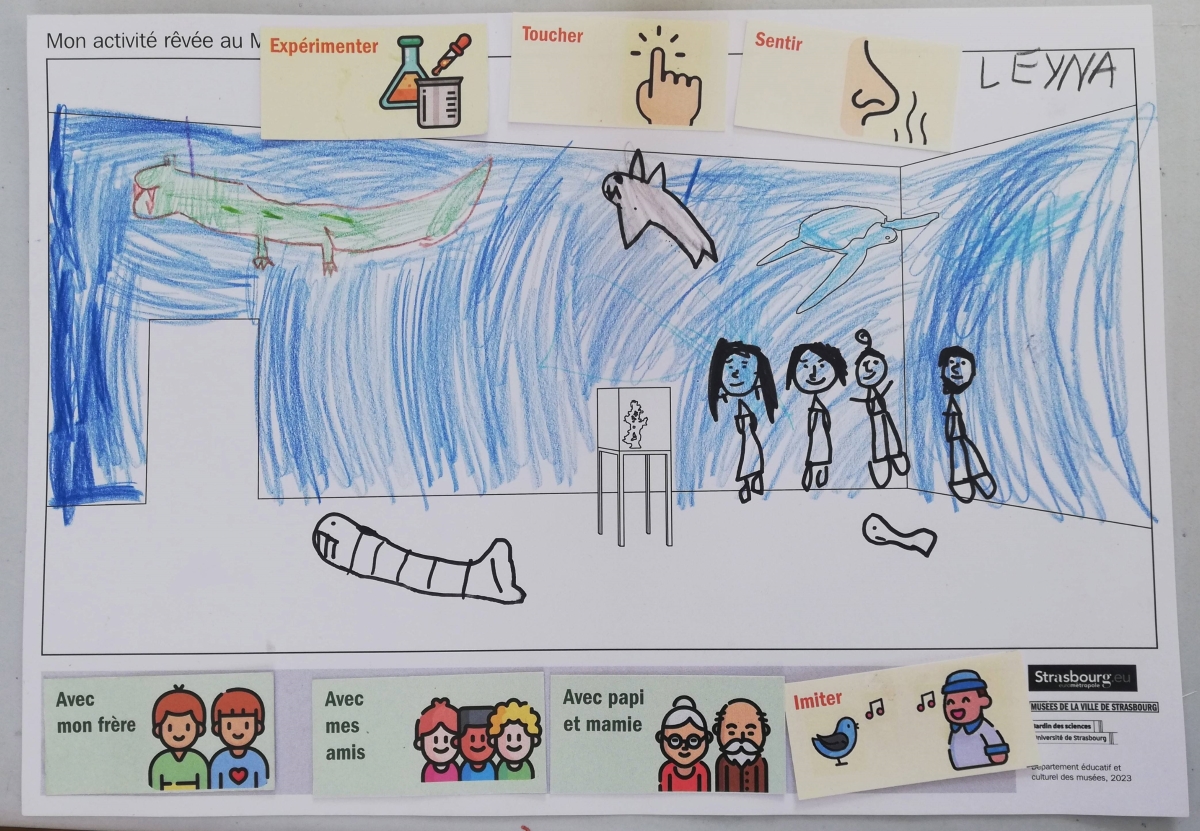

Dessin issu de l’atelier « Mon activité rêvée » © Musée Zoologique de Strasbourg

- Phase 3 : concevoir collectivement des formats à expérimenter

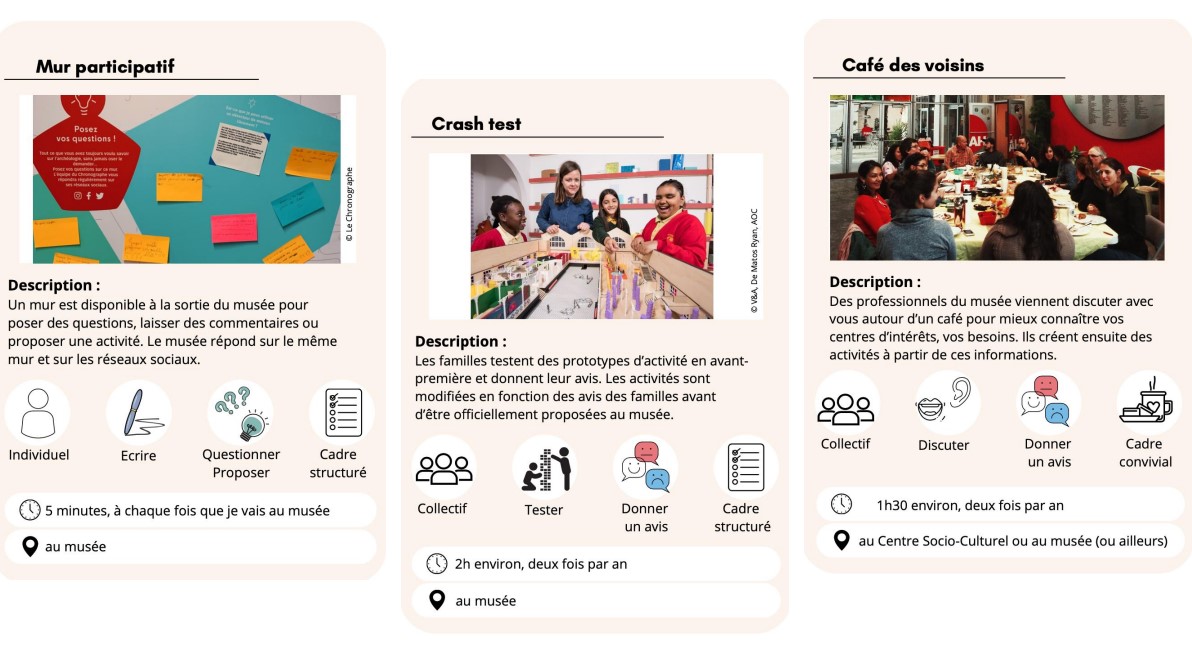

À partir des enseignements précédents, quatre ateliers de co-création sont proposés en 2024. Le choix est fait de revenir vers des groupes de la phase 2 qui sont les publics moins habitués et moins entendus dans la consultation au musée et déjà identifiés comme prioritaires : famille CSC et étudiant. Ces rencontres réunissent 63 participants ou deux formats d’activités sont alors co-imaginés : le mur participatif (porté par les étudiants, conçu comme un dispositif express de vote et de réaction visuelle à chaud), et le crash-test citoyen (pensé avec les familles). Parmi les suggestions explorées, celle d’un café des voisins émerge comme un possible format à activer plus tard.

Visuels des cartes © Alexia Jacques-Casanova _ Artizest

Les deux dispositifs sont testés en conditions réelles à la rentrée 2024. Des questionnaires de retour sont exploités, les formats ajustés. Certains sont conservés, d’autres réévalués. Cette phase parachève une démarche d’écoute continue et d’ajustement permanent.

Les valeurs de fond : clarté, sincérité, adaptabilité

Trois grands principes structurent cette démarche :

D'abord un cadrage clair. Le périmètre est toujours explicitement défini : il ne s’agit pas de voter les scénographies ni de commenter les collections, mais de participer à l’élaboration des activités culturelles futures. Ce cadrage strict permet d'éviter la frustration, permet un engagement sincère, et favorise la lisibilité de la démarche.

Mais aussi un cadre relationnel éthique et cohérent. Les participants sont mobilisés en tant que personnes concernées, pas comme représentants de catégories. On les invite à parler en leur nom, pas pour d’autres. Les équipes ont aussi pris soin de questionner les propositions plutôt que de les valider systématiquement afin de décoder les besoins implicites. Joanne Hughes nous donne par exemple le cas suivant : « On a eu un enfant qui a laissé un post-it sur le mur d’expression indiquant son rêve de pouvoir « ressusciter les animaux » présentés au musée, vœu derrière lequel on peut interpréter une sensibilité pour la question des espèces disparues et/ou pour la question du

positionnement éthique du musée et de la provenance des collections, auxquelles on pourra chercher à apporter des réponses (alors qu’on n’a bien sûr pas la possibilité de réaliser littéralement ce rêve) ; de la même manière, lorsqu’un autre enfant écrit vouloir « caresser les animaux dans la vitrine », à défaut de pouvoir faire toucher les collections patrimoniales fragiles, on peut imaginer proposer des activités multisensorielles en ayant recours à du matériel pédagogique, des échantillons de peaux, etc. »

Enfin une adaptabilité constante. La force du processus réside dans sa capacité à s’ajuster. Aucun format n’est figé. Le processus accepte les détours, les réajustements. Il repose sur une posture de test, d’écoute, et de réaction.

Atelier étudiants, Octobre 2024 © Maïlys Liautard.

Et maintenant ? Ce que la démarche transforme

Aujourd’hui, cette démarche constitue un socle. Pas un modèle à reproduire tel quel, mais un cadre de travail, une manière de poser des questions, de penser la programmation autrement. Pour Joanne Hughes, elle est devenue une "boussole professionnelle". « On ne peut pas faire du participatif en continu. Mais on peut garder en tête une logique d’écoute, d’interrogation, dans chaque choix qu’on fait. ».

Grâce à ces ateliers et aux multiples rencontres un lien de confiance est créé qui permet à un « répertoire » de participants de naître. Ce lien déjà tissé reste activable en fonction des besoins car il y a la volonté de recontacter ponctuellement les personnes ayant participés à la démarche pour des test d’atelier ou de visite par exemple. Ce vivier souple, construit dans le temps, est aussi pensé pour être renouvelé ce qui permet une continuité sans épuisement.

Et ailleurs ? Pour une approche réaliste et transposable

Trois ans, c’est long. Mais les principes expérimentés ici sont adaptables à des temporalités plus courtes. Ce qu’il faut retenir, c’est que la participation ne s’improvise pas : elle se construit, elle s’ancre dans le temps, et elle se pense avec méthode. La démarche du Musée Zoologique démontre qu’il ne s’agit pas d’une question de moyens, mais d’une posture : une volonté institutionnelle claire, une rigueur méthodologique, et une capacité à ajuster le cap selon les réalités du terrain.

Elle montre qu’une démarche participative est possible, réaliste et féconde, à condition de :

- Poser un cadre clair sur ce qui est ouvert à discussion,

- Incarner la démarche : qu’elle ait un visage, un lien humain,

- Répartir la conduite du projet sur plusieurs personnes pour assurer sa pérennité,

- Accepter une part d’imprévu et d’inconfort,

- Répartir la conduite du projet sur plusieurs personnes pour assurer sa pérennité,

- Accepter une part d’imprévu et d’inconfort,

- Intégrer l’évaluation continue de la démarche dans la logique même du projet.

La participation n’est pas une méthode toute faite. C’est un investissement sur plusieurs plans : humain, méthodologique, professionnel. C’est investir dans une équipe, du temps, des financements, mais comme tout ce que l’on cultive : ce que l’on sème aujourd’hui se récolte demain. Déjà, plusieurs participants ont exprimé leur volonté de rester en lien avec le musée après sa réouverture, et certains formats testés comme le crash test et le mur participatif sont d’ores et déjà intégrés dans la programmation à venir c'est une preuve concrète d’une continuité entre consultation et mise en œuvre.

Le mérite de la démarche est de ne pas avoir cédé à la tentation du « participatif performatif » qui n'est pas pris en compte et finit par décevoir. Le Musée Zoologique a proposé une méthodologie solide, située, humaine, et pensée pour durer. Un cap, des limites, une rigueur et une sincérité dans la démarche qui en fait, pour d’autres structures culturelles, un exemple à suivre et à adapter !

Lorraine KLEIN

Toutes les citations proviennent de propos recueillis dans le cadre d'entretiens réalisés le 15 avril 2025 et le 22 mai 2025 au Musée Zoologique. Remerciements à l’équipe du Musée Zoologique de Strasbourg et du Département éducatif et culturel des Musées de la Ville de Strasbourg. Plus particulièrement à Samuel Cordier, Joanne Hughes ainsi qu'à Maïlys Liautard.

Pour en savoir plus : https://participer.strasbourg.eu/detail-participation/-/entity/id/406076015

#DémarcheParticipative #ProgrammationCulturelle #Public

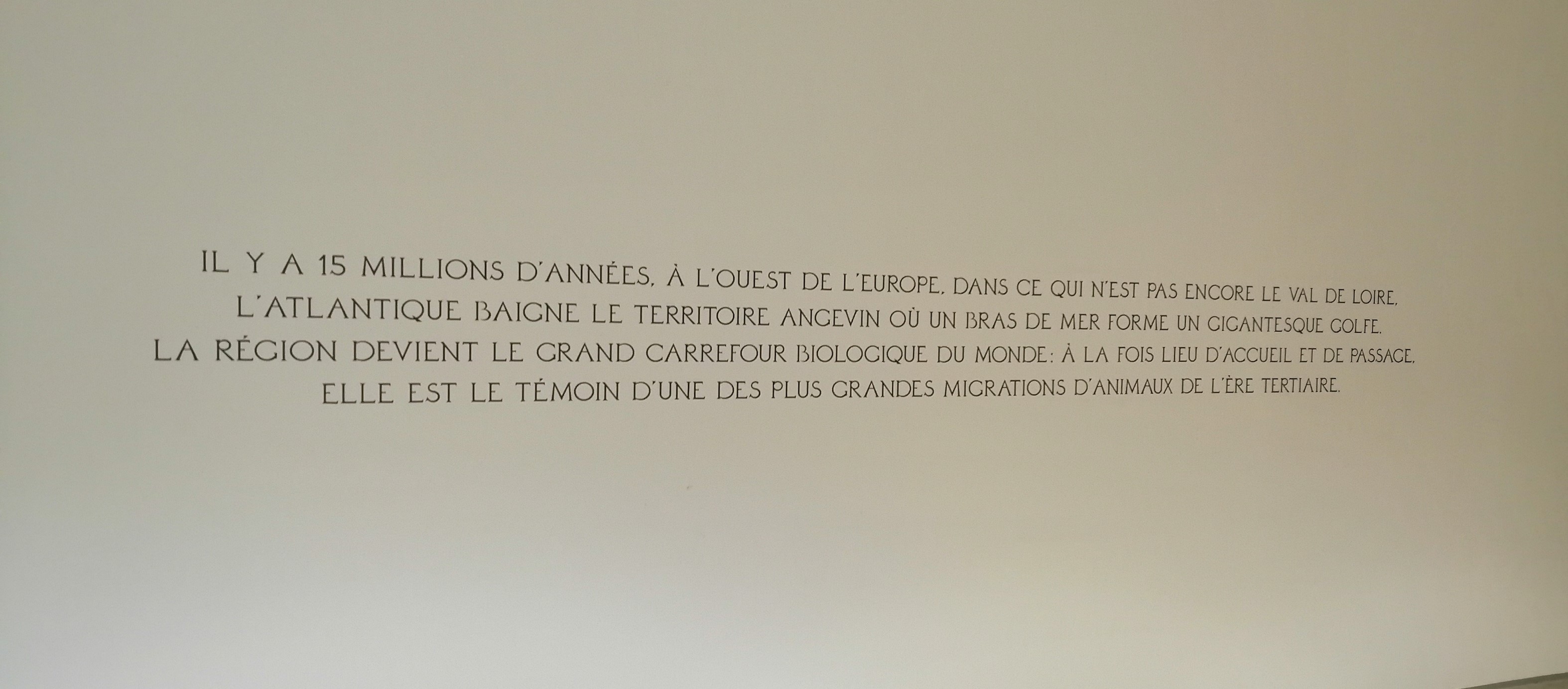

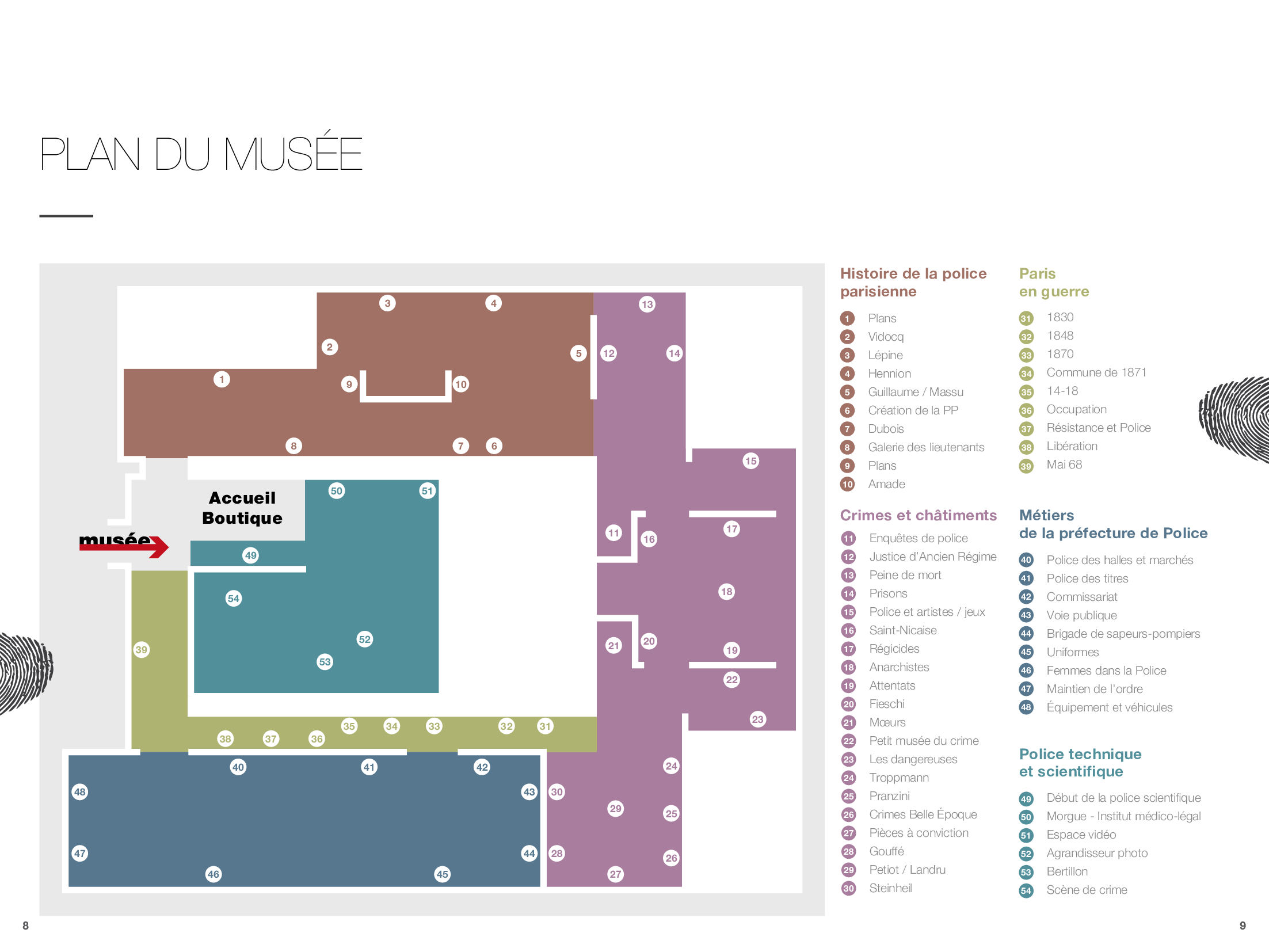

Au temps des faluns, visite d’exposition à 15 millions d’années

Une remontée dans le temps

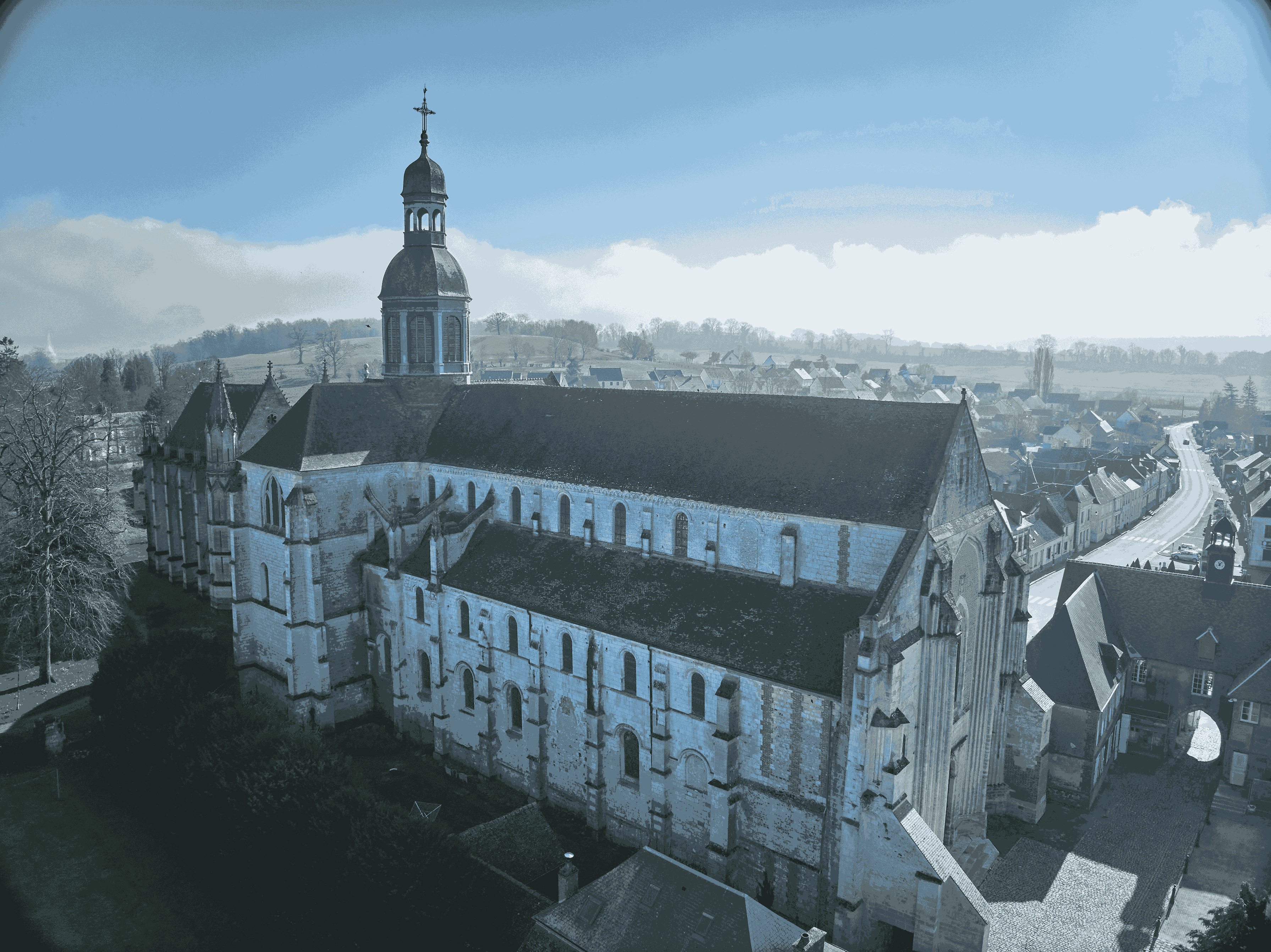

Vue de l’entrée de l’exposition Au temps des faluns ©GM

Vue de l’exposition – @GM ; [scénographie Raphaël Aubrun, Musées d’Angers]

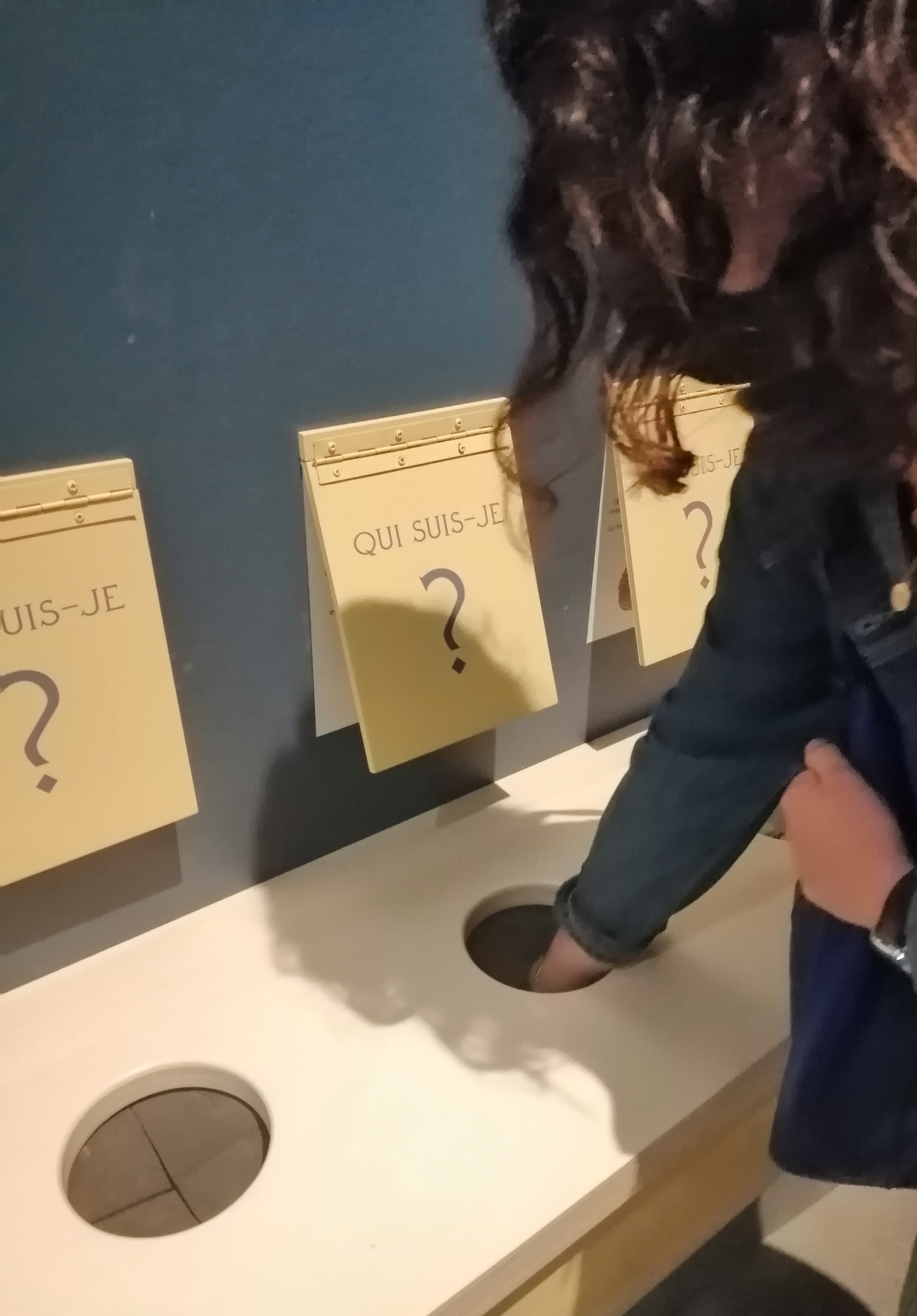

Dispositif tactile [vue de l’exposition Au temps des faluns] – ©GM

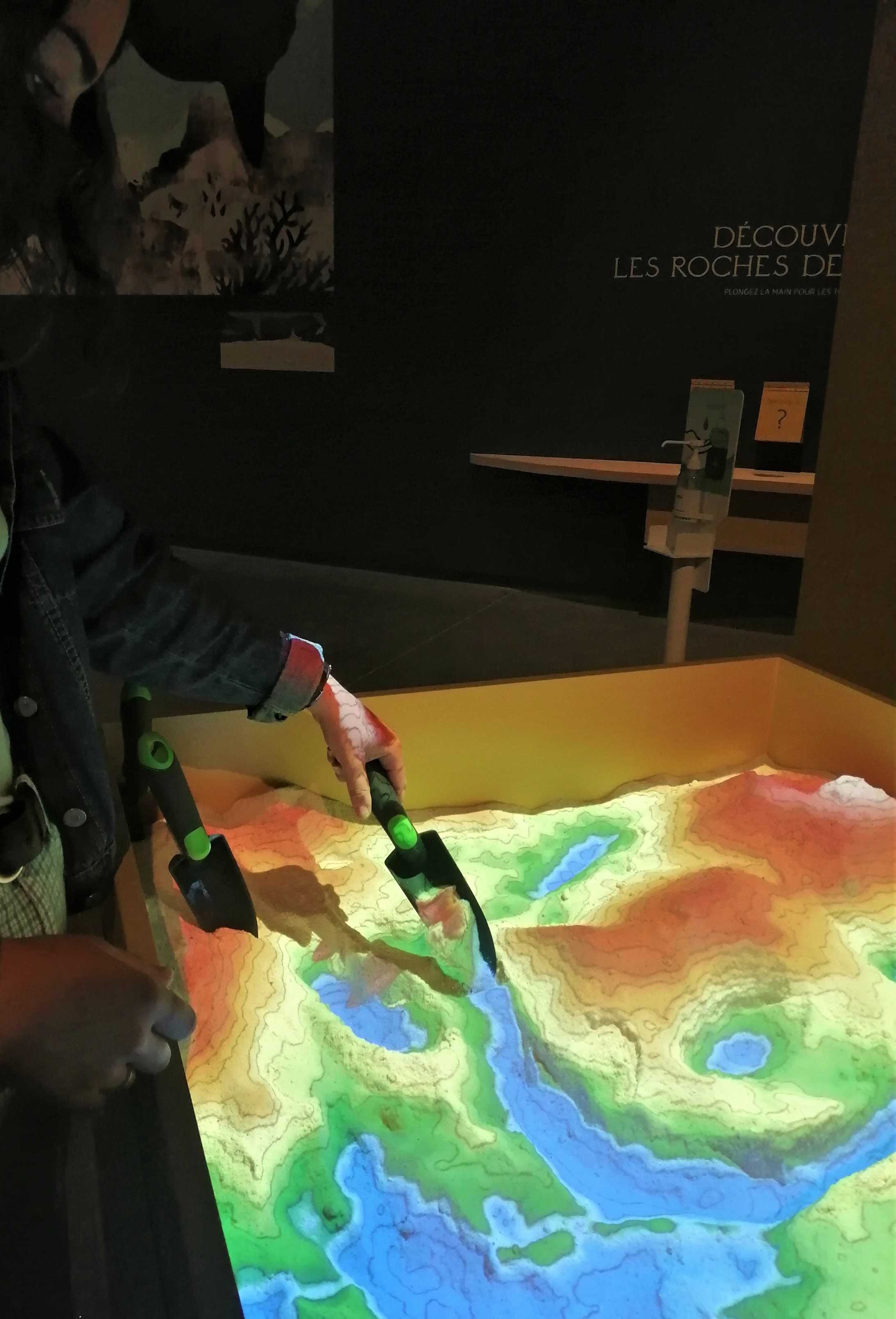

Bac à sable à réalité augmentée [vue de l’exposition Au temps des faluns] - ©GM

« Le monde marin », vue de l’exposition au temps des faluns @GM

Après avoir déambulé autour de ces deux îlots en longueur, où le regard est invité à se poser à la fois sur l’infiniment petit – un microscope permet d’observer des bryozaires ! – et le plus grand – la reconstitution inédite du Deinotherium fait son effet – nous terminons par les deux séquences en bout de plateau.

Vue de l’exposition @GM ; [scénographie Raphaël Aubrun, Musées d’Angers]

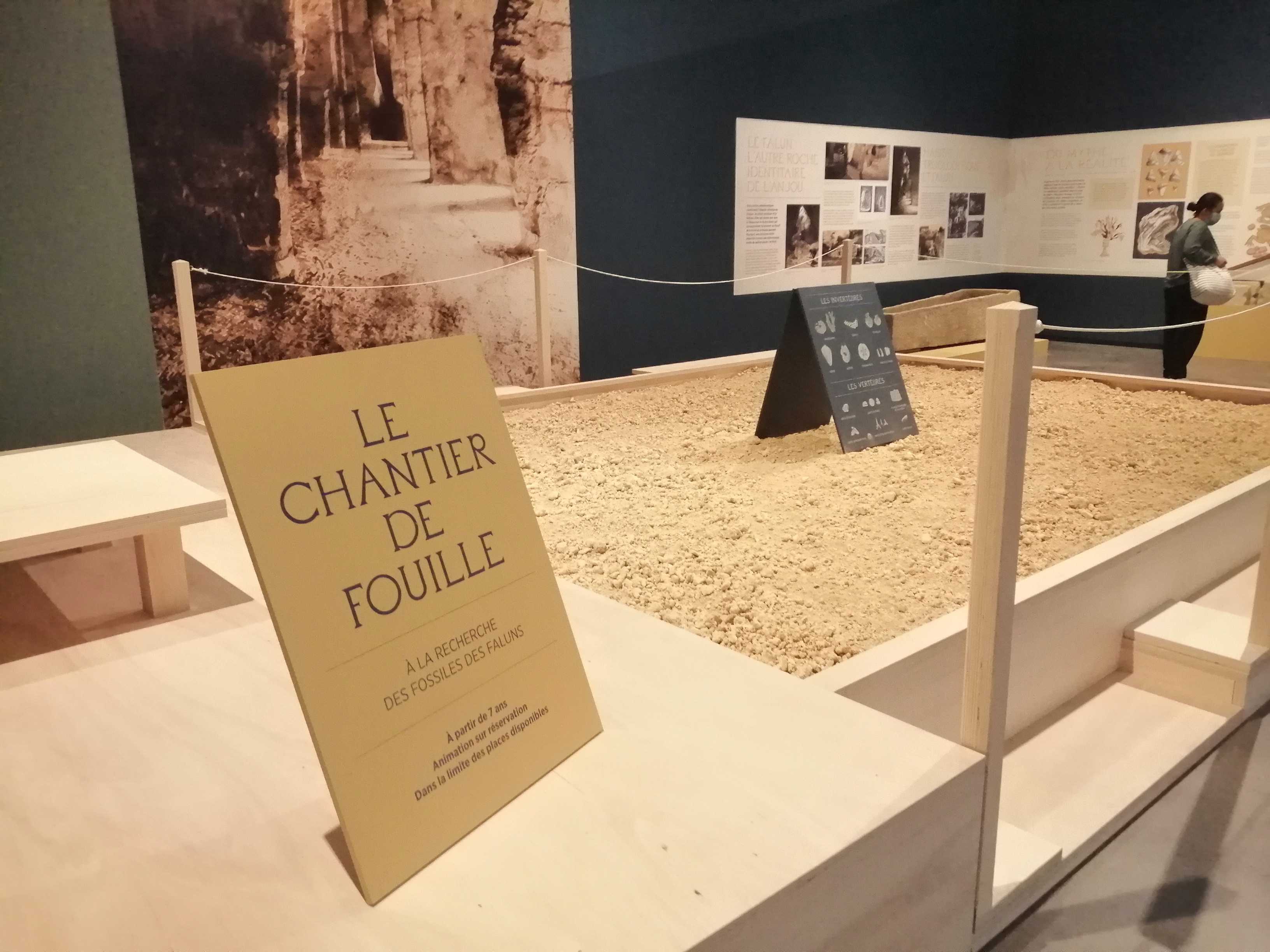

Ces séquences sont disposées autour de ce qui semble de loin être un grand bac à sable sur estrade. Il s’agit de plus près d’un dispositif de médiation in situ proposant de s’essayer aux fouilles archéologiques dans les faluns. Nous avons quitté le Miocène et revenons vers des périodes plus contemporaines.

Vue de l’exposition @GM ; [scénographie Raphaël Aubrun, Musées d’Angers]

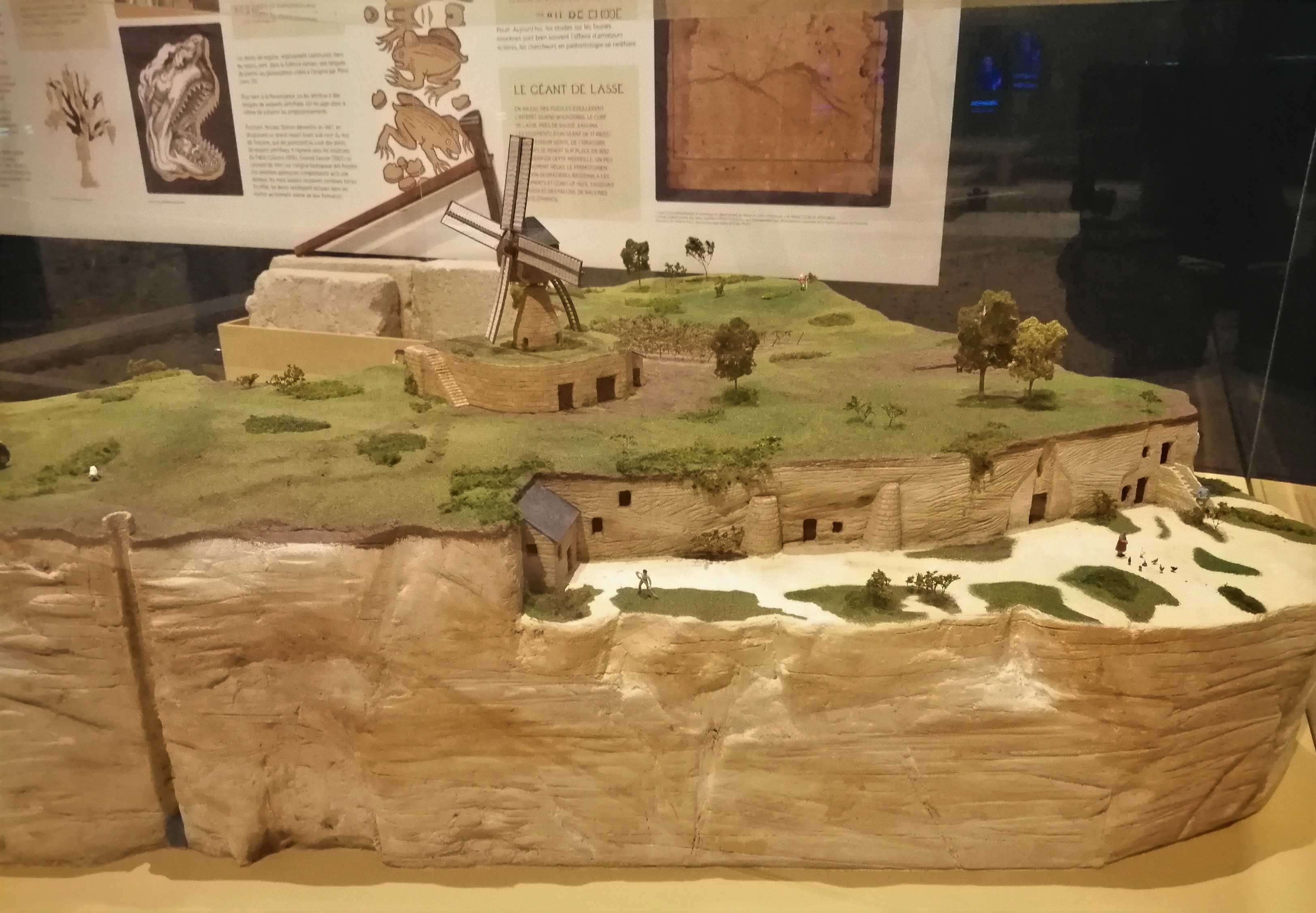

La séquence 5 propose donc un regard plus patrimonial, intitulé « le falun, l’autre roche sédimentaire de l’Anjou » on y découvre sa répartition géographique, ses usages et son exploitation mais aussi les mythes qui l’entourent – notamment les légendes liées à l’abondance des dents de requins qui y sont trouvées ! Une maquette accompagne la séquence et permet d’observer ces différents aspects en un ensemble, elle présente notamment les fameuses caves cathédrales de Doué-en-Anjou.

Vue de l’exposition @GM ; [scénographie Raphaël Aubrun, Musées d’Angers]

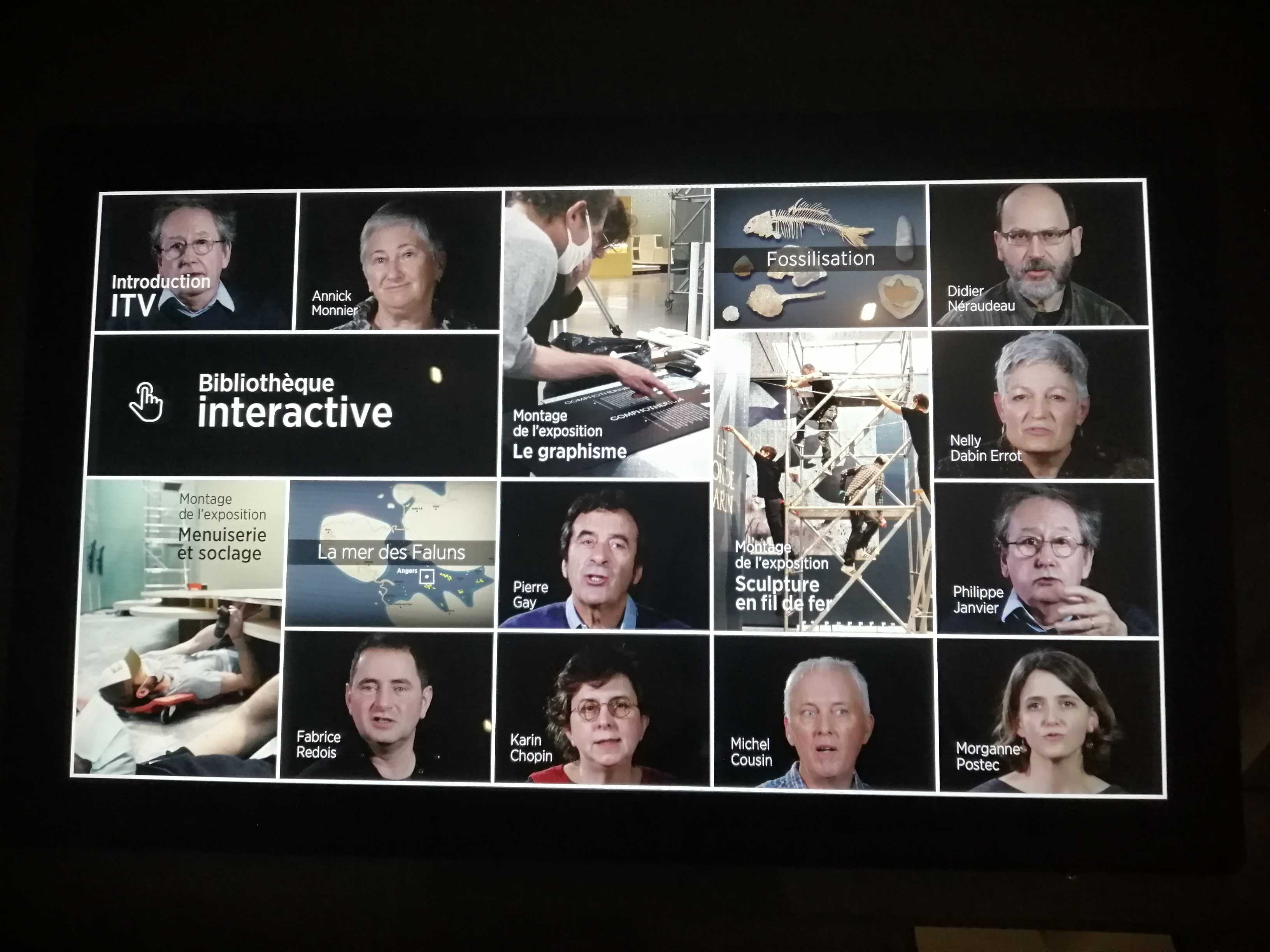

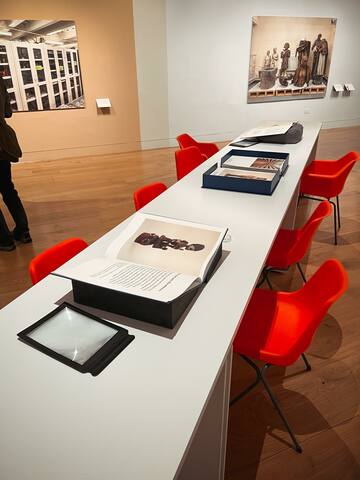

La dernière séquence, intitulée « les regards sur les faluns », se veut plus intime : si des scientifiques abordent leurs recherches, d’autres professionnelles évoquent leur rapport à la roche. Une table tactile offre une bibliothèque numérique où l’on peut choisir à loisir les entretiens que l’on souhaite voir et aussi un « making-off » du montage de l’exposition qui met en valeur les métiers mobilisés.

Vue de la bibliothèque interactive – Au temps des faluns ©GM

« Au temps des faluns » est une exposition grand public et pédagogique. La scénographie fluide à la lumière agréable (auxquelles les photographies ci-présentes ne rendent pas hommage) permet de suivre le parcours dans le sens numéroté ou plus librement sans pour autant perdre le message d’ensemble. Les expôts de provenances variées étayent le propos autant qu’ils peuvent intriguer ou émerveiller. Certains niveaux de lecture peuvent satisfaire les visiteuses ou visiteurs aux connaissances scientifiques plus poussées tout en restant accessibles à tous les publics.

Les dispositifs de médiation (numériques ou de manipulations) équilibrent l’ensemble et permettent une position plus active dans le parcours.

Je regrette seulement le manque de propos sur la paléobotanique ou la flore de la région au Miocène ou bien une mise en perspective Sciences et Arts que l’on pourrait attendre pour une exposition scientifique dans un musée d’arts.

L’exposition se prolonge également dans le site troglodyte des Perrières à Doué en Anjou avec une installation son et lumières intitulée « Le Mystère des Faluns ».

Bien plus qu’un caillou qui s’effrite, le falun est un témoin d’un temps pas si lointain à l’échelle de la Terre dont des fragments nous sont présentés au Musée des Beaux-Arts d’Angers jusqu’au 20 février 2022 !

GM

Pour en savoir plus :

- http://www.musees.angers.fr/expositions/au-temps-des-faluns/index.html

- https://le-mystere-des-faluns.com/exposition-au-temps-des-faluns/

#Faluns#Angers#Sciences

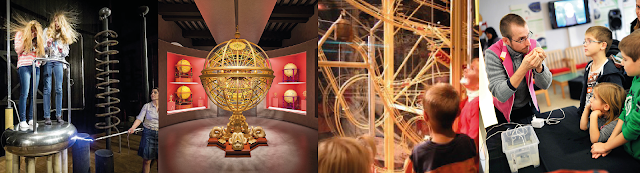

Avec les Petits Débrouillards, embarquement immédiat vers la science

Etudiants et étudiantes en première et deuxième année du Master Muséographie-Expographie, nous avons eu l'occasion cette année 2014 de rencontrer de grands professionnels de la culture scientifique qui nous ont exposé leur fonctionnement et leur démarche.

Né au Québec en 1984, l'association les Petits Débrouillards vise à vulgariser la culture scientifique et technique par le biais d'activités destinés aux enfants. Présente partout en France, son antenne nationale se situe en Île-de-France et plusieurs antennes sont en région.

Former le citoyen à la culture scientifique

Les intervenants nous ont expliqué l'objectif de leur association : faire découvrir la science aux jeunes, tout en s'amusant. Il s'agit de donner le goût à la culture scientifique et de favoriser la curiosité des petits et des grands. Dans le dialogue qui s'établit alors, le respect de l'autre est fondamental pour permettre de nombreux échanges et débats entre l'enfant et l'animateur mais aussi entre les jeunes eux-mêmes.

Les différentes animations sont d'abord prévues pour des enfants de 7 à 12 ans mais elles visent finalement tous les publics. Les membres des Petits Débrouillards font des activités régulières toute l'année avec les jeunes en allant dans les écoles et les centres de loisirs. Ils amènent la science aux jeunes pour leur donner envie de se déplacer ensuite vers les institutions scientifiques.

Ils conçoivent trois types d'outils pédagogiques : des expositions itinérantes sous forme de panneaux, des mallettes pédagogiques avec des fiches parcours et des activités à réaliser ainsi que des livrets pédagogiques et des fiches d'activités.

Une démarche innovante

Je vous propose une petite expérience qu'ils nous ont fait partager lors de cette journée enrichissante.

Prenez une feuille de papier que vous divisez en trois verticalement. La première feuille consiste à un pliage. Chiffonner la deuxième feuille de sorte à faire une boule de papier et laisser la dernière feuille intacte.

Monter sur une chaise, laissez tomber les feuilles une par une et observez.

On constate que la première feuille tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. La boule tombe selon une ligne droite et la feuille non modifiée fait un simple zig-zag.Vous venez de mener une expérience sur la gravité.

Comme vous venez de le découvrir, la démarche des Petits Débrouillards consiste à favoriser le questionnement par le biais de l'observation. Cette démarche se veut expérimentale puisqu'elle se réfère au geste de la personne menant l'expérience. Pour l'association, la science ne doit pas se préoccuper du Pourquoi immédiatement mais plutôt commencer par aborder le Comment, concret et observable. Par exemple, si nous ne savons pas pourquoi la feuille de papier tombe, nous savons comment elle tombe. Dans la médiation, l'importance est d'apprendre à poser des questions. Les réponses ne sont pas le cœur du problème, elles viennent ensuite.

Les enjeux fondamentaux desPetits Débrouillards

-

L'engagement et la participation des jeunes sont l'un des enjeux de l'association. Il s'agit de sensibiliser les jeunes aux préoccupations sociales et environnementales, à l'actualité scientifique, à travers la mise en place d'actions et de projets. Ces actions doivent permettre aux jeunes d'acquérir une base scientifique. Par exemple, chaque année, l'association met en place le Festival des Explorateurs où plus de 400 projets sont créés et animés par des jeunes. Ouvert au grand public, cet événement a pour but de valoriser la culture scientifique et technique du territoire.

-

Le développement durable est l'une des préoccupations majeures des Petits Débrouillards. Des outils pédagogiques et des expositions sont créés sur cette thématique pour sensibiliser les jeunes sur les problèmes actuels liés à la planète telles que la disparition des espèces animales et végétales ou la pollution de l'air, de l'eau et de la terre.

-

La solidarité entre les jeunes est une base importante pour avoir la notion d'échange et de partage dans la vie de tous les jours. Par exemple, des actions de médiation sont spécialement créées dans le cadre de cohésion sociale pour mettre l'insertion des jeunes dans la vie active. Ils apportent un soutien à l'enfant par la pratique des sciences.

-