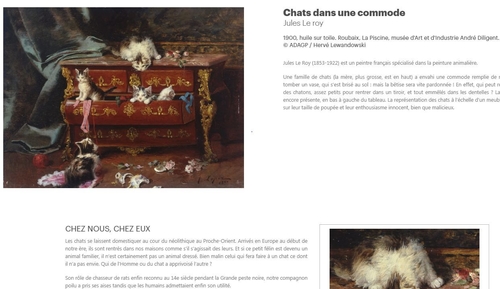

Action culturelle et médiations

« C’est une forme d’amour que de créer »

Au cours de notre existence, nous pouvons être confrontés à la maladie, au handicap, à une situation de précarité, à toutes sortes d’accidents de vie. La pratique artistique peut être bénéfique dans ces moments difficiles pouvant apporter du soutien, apaiser et rendre le quotidien plus serein. Rencontre avec Caroline Chopin, sculptrice engagée auprès de publics spécifiques, dans son atelier situé dans l’ancienne filature de Saint André-lez-Lille.

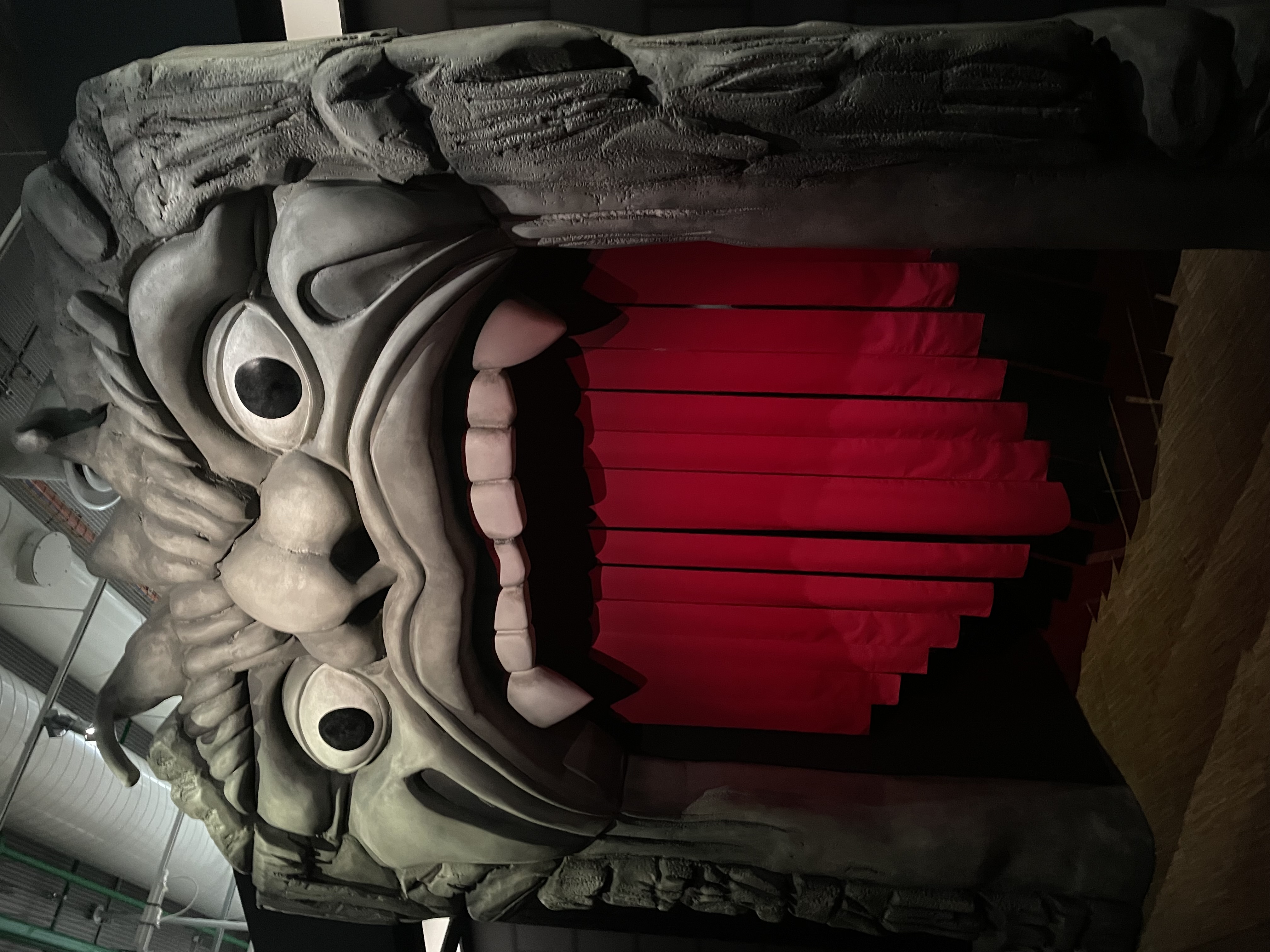

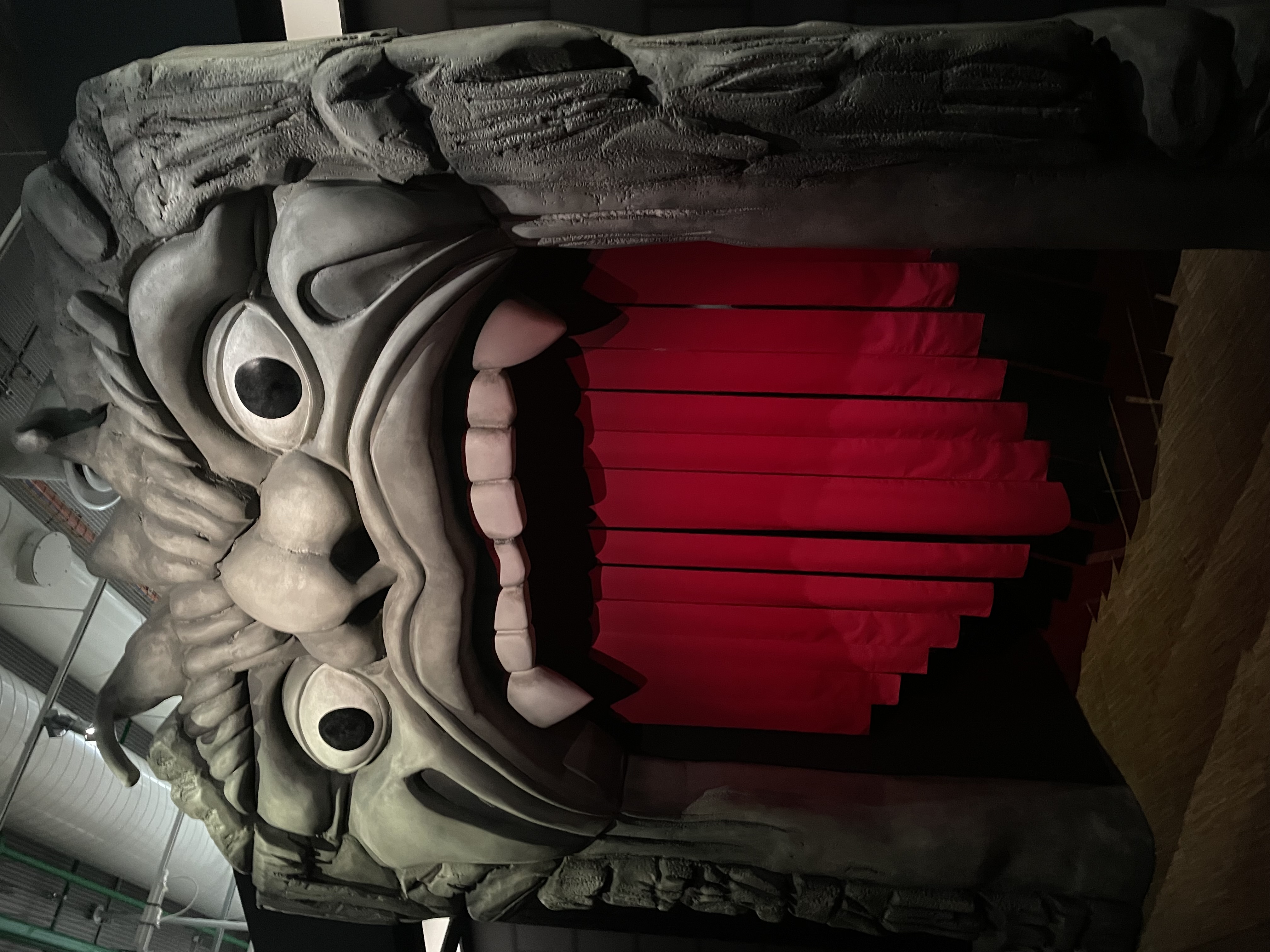

Avant de devenir sculpteur, Caroline Chopin a étudié l’Histoire de l’art. C’est en voulant comprendre ce qu’elle étudiait, qu’elle se mit à la sculpture. La jeune femme débute alors une carrière artistique. Elle reçoit plusieurs commandes, contribue à de nombreux projets artistiques et culturels, crée des décors pour le cinéma et la télévision. S’ajoutent à ses multiples activités, les ateliers avec les publics dits « spécifiques ». Ces publics sont généralement des personnes en souffrance, qui ne donnent pas leur confiance facilement, qui ont souvent une vie réglementée et à qui on ne propose pas grand chose.

Qu’est-ce qui vous a poussé à travailler avec des publics dits « spécifiques » ?

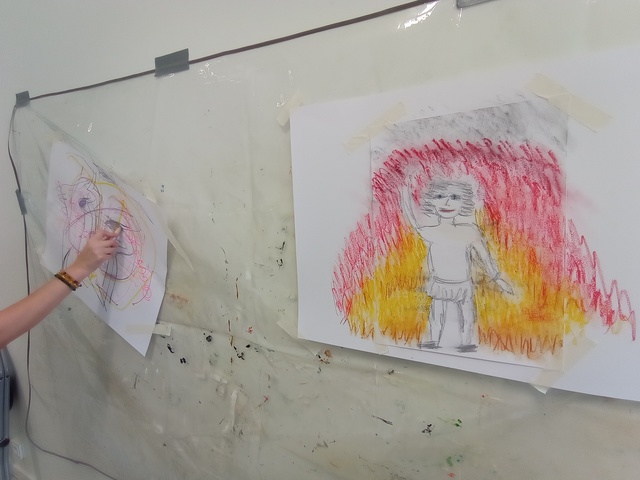

Atelier au Centre Social de l’Arbrisseau ©Caroline Chopin

Avec quelles autres associations travaillez-vous ?

Actuellement, j’interviens auprès de l’association lilloise O.S.E.R (Objectif S'exprimer Ensemble pour Réussir) qui aide les personnes à se réinsérer dans le monde professionnel. Cette association propose, en plus de formations classiques liées au monde de l’entreprise, des ateliers artistiques afin que ces personnes puissent s’exprimer, s’ouvrir à l’art et prendre confiance en elles. Je travaille avec un groupe d’adultes âgés entre 20 et 45 ans sur une dizaine de séances de trois heures. Cependant la thématique de l’emploi leur est imposée. J’essaye alors de leur faire aborder le sujet de manière imaginative et humoristique.

J’ai aussi travaillé pendant deux ans au centre de détention de Bapaume par l’intermédiaire de l’association lilloise KOAN qui travaille sur la relation entre les quartiers et leurs habitants. L’association organise donc des événements, des rencontres et des ateliers avec des artistes locaux. Ils ont mené plusieurs actions avec des publics particuliers dont les détenus du centre de détention de Bapaume. J’ai travaillé pendant ces deux années avec un groupe d’une douzaine de femmes détenues pour de longues peines et bien souvent à perpétuité. Ces séances d’une journée entière avaient lieu une fois toutes les deux semaines pendant quatre mois. Ces ateliers étaient étonnants ! Ces femmes avaient une telle demande, un tel besoin de s’exprimer ! Elles ont produit, produit, produit et avec une qualité de travail impressionnante ! Je les ai laissées complètement libres dans ce qu’elles voulaient faire. Principalement, elles voulaient faire des cadeaux pour leurs proches. Pour elles, créer était un acte d’amour. C’était vraiment émouvant. Je retiens que c’était une belle expérience humaine.

Je suis aussi intervenue pour le projet MUS-E porté par l’association strasbourgeoise Courant d’Art. Ce projet met en place des ateliers artistiques dans des écoles de quartiers défavorisés de diverses villes françaises. Deux artistes sont affectés par classe et interviennent sur le temps scolaire. Il s’agit d’un véritable travail en binôme. J’ai travaillé avec des danseuses dans deux écoles lilloises situées dans les quartiers Faubourg de Béthune et Lille Sud. Le but du projet était avant tout de valoriser les enfants car beaucoup étaient en échec scolaire. L’autre objectif était de donner de la matière aux professeurs des écoles pour qu’ils puissent mieux intégrer les activités artistiques au sein de leur classe. Avec l’une de mes binômes danseuses, nous voulions aborder avec les enfants le thème de l’empreinte et nous les avons donc fait danser sur des lits et des murs de terre. Les enfants se lâchaient complètement. Il y a eu des moments magiques. Malheureusement ce projet a pris fin cette année faute de subventions.

Je suis aussi intervenue pour le projet MUS-E porté par l’association strasbourgeoise Courant d’Art. Ce projet met en place des ateliers artistiques dans des écoles de quartiers défavorisés de diverses villes françaises. Deux artistes sont affectés par classe et interviennent sur le temps scolaire. Il s’agit d’un véritable travail en binôme. J’ai travaillé avec des danseuses dans deux écoles lilloises situées dans les quartiers Faubourg de Béthune et Lille Sud. Le but du projet était avant tout de valoriser les enfants car beaucoup étaient en échec scolaire. L’autre objectif était de donner de la matière aux professeurs des écoles pour qu’ils puissent mieux intégrer les activités artistiques au sein de leur classe. Avec l’une de mes binômes danseuses, nous voulions aborder avec les enfants le thème de l’empreinte et nous les avons donc fait danser sur des lits et des murs de terre. Les enfants se lâchaient complètement. Il y a eu des moments magiques. Malheureusement ce projet a pris fin cette année faute de subventions. Atelier à l’association O.S.E.R ©Caroline Chopin

Avez-vous de nouveaux projets ?

Prochainement, je reçois les travailleurs handicapés de l’A.F.E.J.I du Val de Lys d’Armentières. Ils seront un groupe de 8 personnes qui viendront 6 matinées à l’atelier. L’association leur propose chaque année des formations avec des artistes. Je n’ai jamais vraiment travaillé avec des personnes handicapées, j’appréhende un peu. Pour l’année 2017 rien n’est encore prévu mais on m’a toujours sollicitée grâce à mon réseau associatif. Après, le problème est que ces associations dépendent beaucoup de subventions extérieures.

Comment s’organisent les interventions et comment les préparez-vous ?

En général, je me plonge dans le projet quelques temps avant. Je m’adapte surtout au public : si ce que j’ai préparé ne convient pas, il ne faut pas que je l’impose sinon j’ai tout raté. L’atelier devient alors une obligation et là je perds mon public. S’adapter est très enrichissant : on se remet en question et on fait des choses auxquelles on n’aurait pas pensé. Souvent, je commence par une première séance de découverte sensorielle : les participants ont les yeux bandés pour mieux découvrir la matière. Cette première approche fonctionne bien, les personnes sont plus détendues pour la suite.

Parmi ces personnes qui ont suivi vos ateliers, y en t-il qui se sont trouvées une passion pour la sculpture ?

Je sais qu’il y en a qui ont continué mais je n’ai pas d’exemples précis. Par contre, en 2008, sur le projet de l’exposition BD 3D, dans le cadre de Lille 3000, que je menais avec le dessinateur de bande dessinée, François Boucq, je me suis retrouvée à travailler toute seule. J’avais donc besoin d’un coup de main et j’ai proposé à l’École de la deuxième chance de Roubaix si ça intéressait des jeunes de travailler avec moi sur cette exposition. J’ai alors reçu une dizaine de jeunes à l’atelier, tous les jours pendant un mois, qui m’ont aidé à modeler, mouler et à faire des tirages papier pour préparer l’exposition. Ces jeunes ont pris confiance en eux, ils devenaient ponctuels et se levaient le matin avec un but. L’une des jeunes filles qui a participé à ce projet m’a demandé de faire son stage avec moi. Je l’ai donc prise dans mon atelier en tant que stagiaire.

Parmi ces publics, avez-vous une préférence ?

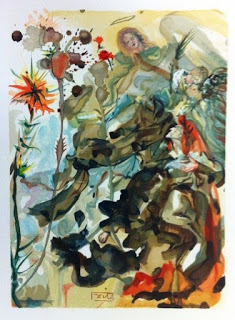

Œuvre d’une détenue réalisée lors d’un atelier au Centre de détention de Bapaume ©Caroline Chopin

Pensez-vous qu’il soit important que les artistes s’investissent auprès de ces publics?

Forcément, je ne vais pas dire non. Mais après ça dépend des personnalités. Moi, j’ai très vite aimé diffuser, transmettre mon savoir-faire. C’est important que les artistes fassent ces actions mais pas que, car c’est aussi une forme d’amour que de créer, de montrer son travail. Quand quelqu’un regarde une œuvre d’art il est ému, il reçoit quelque chose. Sans art, le monde dans lequel on vit va devenir encore plus compliqué. L’artiste doit révéler la beauté du monde et du quotidien : ma vision a toujours été celle là.

Parmi tous ces retours d’expériences, les souvenirs au Centre de détention de Bapaume semblent figurer parmi les plus marquants pour l’artiste. Les actions culturelles dans le milieu pénitencier se développent grâce aux initiatives de nombreuses associations et au travail des SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) qui ont pour mission la réinsertion sociale des détenus. Citons l’exposition « Des traces et des Hommes, imaginaires du château de Selle » présentée jusqu’au 12 février 2017 au Musée des Beaux-Arts de Cambrai qui dévoile les regards d’un comité de détenus du Centre de détention de Bapaume sur ce château médiéval qui conserve une variété de graffitis ayant traversé l’Histoire. Ce projet, fruit d’un partenariat entre plusieurs acteurs dont le Musée des Beaux-Arts de Cambrai, le Centre de détention de Bapaume, le SPIP du Pas-de-Calais, l’association lilloise Hors Cadre et l’université de Lille 3 parcours Arts et Responsabilité sociale, illustre bien cette dynamique culturelle qui se déploie dans le secteur carcéral.

Camille ROUSSEL-BULTEEL

Lien : http://www.caroline-chopin.com/ #sculpture #publics spécifiques #associations sociales et culturelles

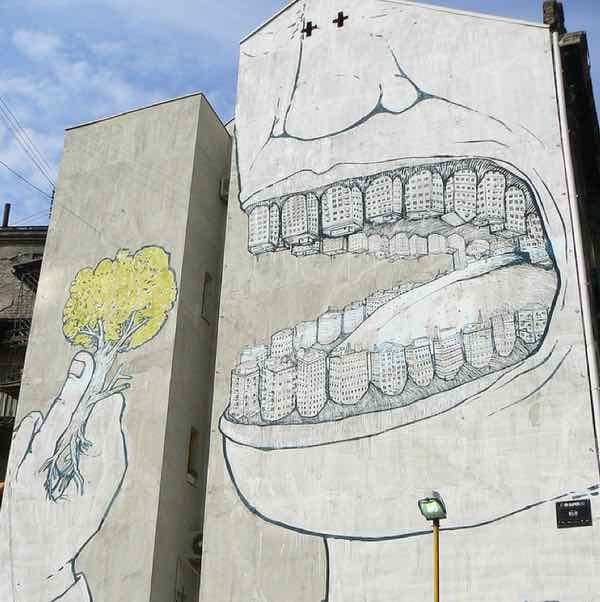

« La Cité joyeuse » au Musée Jean-Claude-Boulard - Carré Plantagenêt, une invitation à penser la ville autrement.

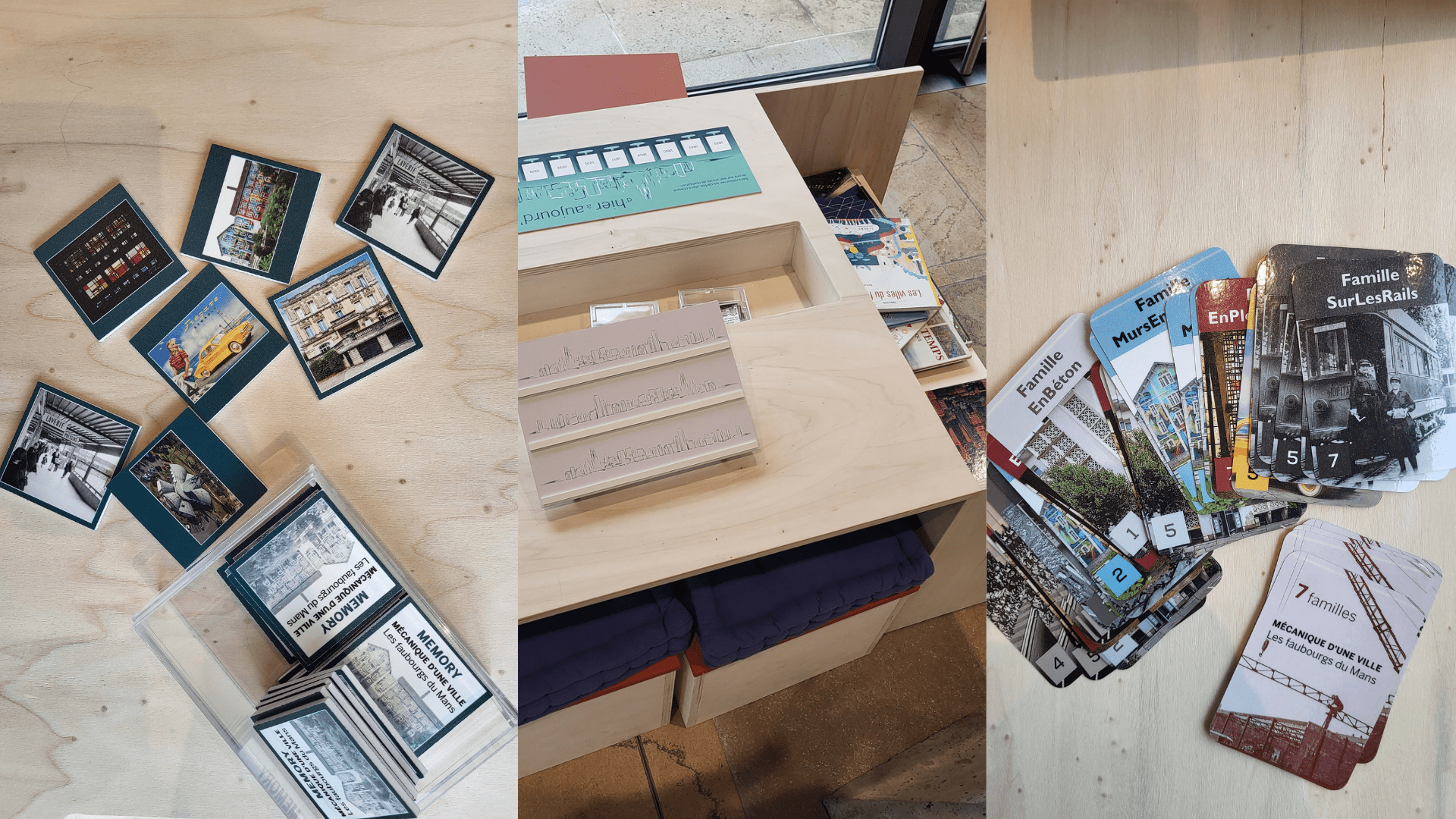

Prises de vue de l’exposition Mécanique d’une ville, les faubourgs du Mans,© - Giulia Guarino

Cinq zones ludiques pour s’approprier la ville

Activable avec des groupes ou en autonomie, cette salle de médiation, ouverte sur les espaces verts du musée, rassemble un certain nombre d’initiatives en lien avec les différentes thématiques abordées dans l’exposition Mécanique d’une ville. Organisé sous forme de carrefour urbain rythmé par des panneaux de signalétique, l’espace est divisé en cinq activités, chacune avec des intentions et enjeux différents.

« Permis de construire »

Ce premier module invite le visiteur à créer sa propre ville par le biais d’une maquette réalisée en bois. Plusieurs modes de jeu sont présentés pour guider l’enfant ou l’adulte dans la réalisation de cette ville idéale : un mode qui permet de s’approprier librement les différentes pièces et deux modes « apprenti architecte et architecte confirmé » plus poussés dans la réflexion qui propose d’aménager les quatre quartiers de la ville selon certaines spécificités : créer une cité ouvrière, un quartier avec de grandes infrastructures, une zone résidentielle et un quartier idéal. Libre à nous d’investir l’espace à notre convenance en positionnant les maisons, écoles et usines sur un schéma urbain schématisé.

Cette activité de la Cité joyeuse, nom qui n’est pas sans rappeler l’utopisme de Le Corbusier, permet d’appréhender sous un œil nouveau l’histoire et l’évolution de grandes villes industrialisées. Tournée vers le futur, cette manipulation permet de poser un nouveau regard optimiste sur la ville de demain et ses défis.

« L’île aux jeux »

Cet îlot est un lieu propice à la lecture d’ouvrages (prêts de la médiathèque municipale), au coloriage et aux jeux de société. Un memory ainsi qu’un jeu de sept familles ont été produits en interne par les équipes. Dotés d’une iconographie précise, ces jeux mettent en lumière les bâtiments phares du patrimoine manceaux. Un travail intelligent et précis qui est un très bel hommage fait à la ville.

L’île aux jeux, jeu de memory et sept famille disposés sur une table adaptée et ergonomique © - Giulia Guarino

« Faces-habitats»

Trois façades typiques sont à recomposer grâce à un puzzle aimanté à une cimaise. Cette manipulation fait un joli clin d’œil à l’architecture mancelle, visible par tout un chacun quotidiennement mais ici sublimée. Ce jeu de puzzle peut également composer des façades hybrides en créant des architectures absurdes et imaginaires.

Trois puzzles aimantés sur une cimaise carrée © - Giulia Guarino

« L’échappée mancelle » - Cimaise d’expositions temporaires

Voir et apprécier la ville autrement, voici l’intention de ce dispositif. Une grande cimaise d’exposition blanche accueille, en roulement, des expositions temporaires de photographies ou de dessins de la ville du Mans aujourd’hui. Ce projet « Art dans la ville » s’inscrit dans une stratégie culturelle plus large nommée « Objectif le Mans » dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique et Culturelle (CLEAC) de la ville. Ces expositions sont réalisées en co-production avec des élèves de l’école primaire ou étudiants des Beaux-arts, inspirés par des déambulations urbaines encadrées. L’accrochage qui habille actuellement cette cimaise est une exposition de dessin. Vu du ciel regroupe près d’une cinquantaine de dessins réalisés par quatre classes de cycle 2.

Cimaise de l’exposition Vue du ciel avec un cartel groupé avec l’identité de chaque enfant © - Giulia Guarino

Elle sera remplacée le 15 avril, par une exposition photo réalisée cette fois-ci par des élèves de cycle 3. Ces actions constituent pour les écoles participantes un véritable cycle pédagogique transdisciplinaire de 12 h (visite de l’exposition au musée, initiation à des domaines professionnels en lien, visite des archives municipales, séance shooting). Encadrés par un photographe professionnel, les élèves se sont essayés à la prise de vue contemporaine de leurs quartiers. Pour thème : l’humain dans la ville. Une riche restitution est attendue. Une trentaine de photos au format paysage seront exposées en un nuage d’images. Un catalogue sera tiré en édition limitée pour que chaque participant emporte avec lui ce souvenir. Un grand vernissage est également prévu à chaque investissement artistique de cette section «Echappée Mancelle ».

Test d’accrochage avant le montage de l’exposition photo « L’humain dans la ville » © - Giulia Guarino

« Le boulevard des mots »

L’installation « Le boulevard des mots », vient clôturer cet espace médiation en proposant une nouvelle expérience du livre d’or. Un pupitre met à disposition du visiteur des cartes postales du Mans et un stylo. Après avoir écrit son mot, il peut le disposer, à l’aide d’une pince, sur un mur rythmé d’avis, d’histoires, de témoignages, de dessins. Appelé livre d’or urbain, ces frises de cartes créent un inspirant nuage de mots et d’anecdotes, mêlant les âges, les genres et les origines. Participatif et incarné, dans son fond et dans sa forme, c’est une réelle inspiration pour réinventer le traditionnel et poussiéreux livre d’or de musée.

Livre d’or urbain avec station de cartes postales mises à disposition © - Giulia Guarino

Un centre d’interprétation et de sensibilisation aux questions patrimoniales et d’urbanistiques

Ainsi, la Cité joyeuse catalyse un grand nombre de très bonnes initiatives culturelles. Sous forme d’un espace d’interprétation, c’est une véritable action culturelle citoyenne tournée vers la ville et ses habitants. Activé en groupes scolaires, ce lieu de médiation est une initiative pédagogique très bien pensée qui fait vivre de façon amusante les connaissances données en classe. Cela favorise la mise en lumière et l’appropriation du territoire par les élèves.

Ces dispositifs de médiations mettent en regard l’histoire du Mans, l’appréciation et la préservation de son patrimoine architectural, l’art, la sensibilité citoyenne et la notion de vivre ensemble. Le tout réalisé en interne par des équipes dynamiques, déterminées et consciencieuses d’offrir une expérience de visite incarnée et personnelle. Ces axes de médiations font germer une multitude de réflexions stimulantes. En conclusion, allez visiter les Musées du Mans, ça vaut le coup !

Giulia Guarino

Pour en savoir plus :

#actionculturelleetcitoyenne #MuséesduMans #Mécaniquesd’uneville

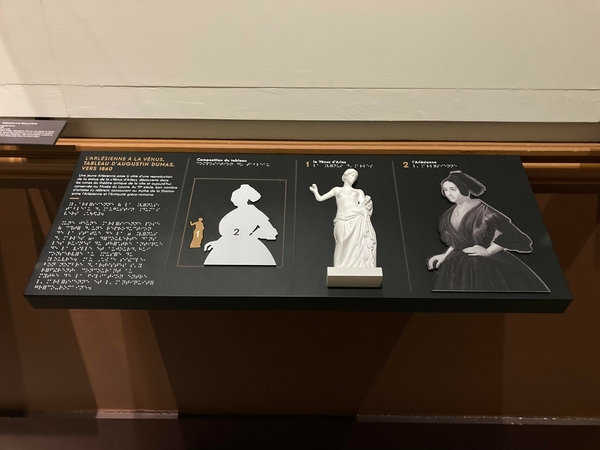

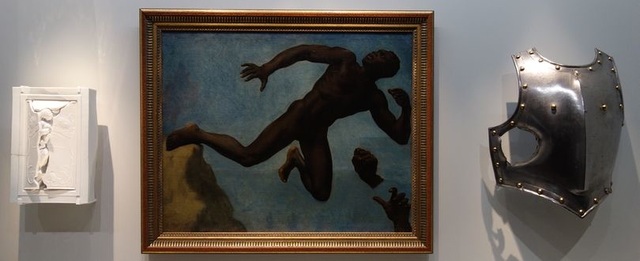

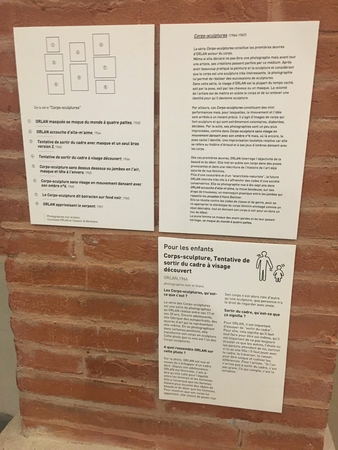

Accrochage numéro 11

Depuis 2008, le Musée des Beaux-arts de La Rochelle a mis en place une politique d'accrochages participatifs. Renouvelé chaque année, le commissariat d'exposition est confié à des citoyens rochelais (dont l’équipe de rugby du stade rochelais, les femmes du quartier de Mireuil, un groupe de détenus de la centrale de Saint-Martin de Ré, des personnes déficientes visuelles), pour proposer au public une sélection d’œuvres de la collection autour d'une thématique préalablement définie.

La 11ème édition de l’opération Accrochage a été confiée à vingt-trois élèves de 1ère en baccalauréat technologique du lycée hôtelier de La Rochelle avec leur professeur de français Dominique Terrier, et la documentaliste de l’établissement et Florence Michaud. Ils vous invitent à découvrir l'exposition qu'ils ont intitulée "Accrochage n°11 - Le Palais des sens" à partir du 18 septembre 2017 jusqu'au 30 juin 2018. A l'heure où la question du participatif dans les musées est au cœur des débats, nous faisons le point avec Annick Notter, directrice du Musée des Beaux-arts.

Pour aller plus loin :

- Site officiel de la Rochelle: http://www.ville-larochelle.

fr/actualites/detail-actualite /b/2/h/638abc161024b3a680be5bc 0b6ec1378/article/accrochage- n11-1.html - Site du Lycée Hôtelier de la Rochelle: http://lycee-hotelier.fr

Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube

Mathilde Esquer

#accrochageparticipatif

#cinqsens

#médiationsingulière

Ados au Musée : défi ou opportunité ?

Visite muséale en groupe © Drella Hubert

Adolescents : Un public à la croisée des chemins

L'adolescence est une étape de la vie marquée par une forte structuration identitaire. Cette période de variabilité représente un défi de taille pour les institutions culturelles qui cherchent à captiver ce public.

Vers une nouvelle dynamique muséale

La question de l'intégration des adolescents dans les musées revêt un intérêt croissant dans le paysage culturel contemporain. De nombreuses institutions culturelles, à l'instar du Centre Pompidou avec son initiative "Studio 13/16" dédiée spécifiquement aux jeunes de 13 à 16 ans ouvert depuis 2010, ou encore le programme “Circuit" développé entre 2013 et 2017 par la Tate, qui collaborait avec des jeunes de 15 à 25 ans sur des innovations au sein de différentes structures partenaires, cherchent à se rapprocher des besoins spécifiques de cette tranche d'âge. Dans ce contexte, plusieurs autrices se sont penchées sur la question, comme Laetitia Aeberli ou Noëlle Timbart, qui apportent des contributions significatives avec leurs études. Leurs stratégies se recoupent, surtout sur les réflexions de la co-construction et l'intégration, qui visent à nourrir les dynamiques existantes :

- Des expositions plus en lien avec les valeurs et les cultures adolescentes

- Contribution et interactivité

- Un accueil personnalisé

- Autonomie et rencontres

Une rencontre enrichissante à cultiver

Pour aller plus loin :

- https://grem.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/09/16_Adolescents-et-muse%CC%81es_2003_rect.pdf

- https://www.seuil.com/ouvrage/infantisme-laelia-benoit/9782021533491

- https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2013-1-page-21.htm

#Adosaumusée #médiationculturelle #innovationmuséale

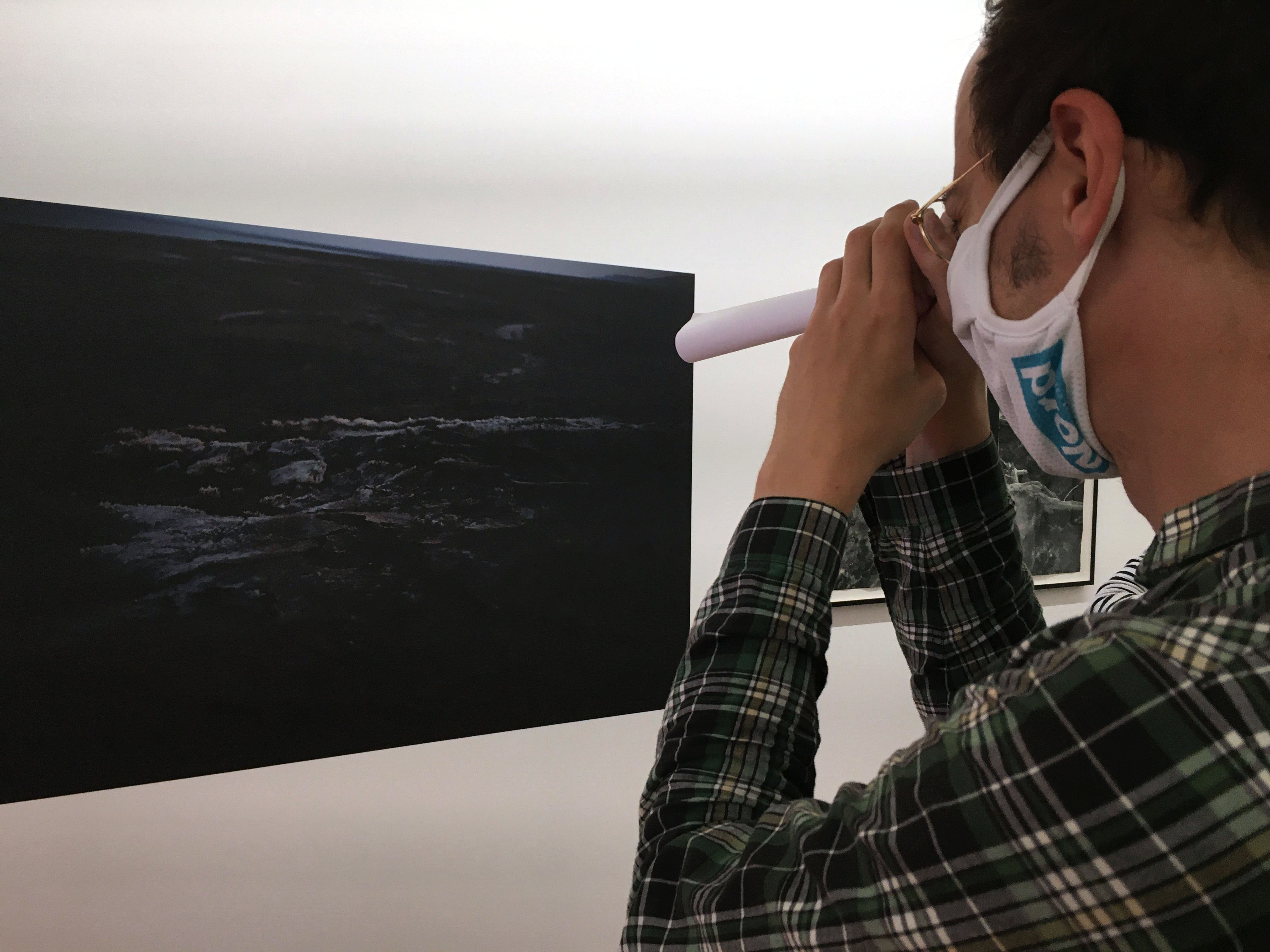

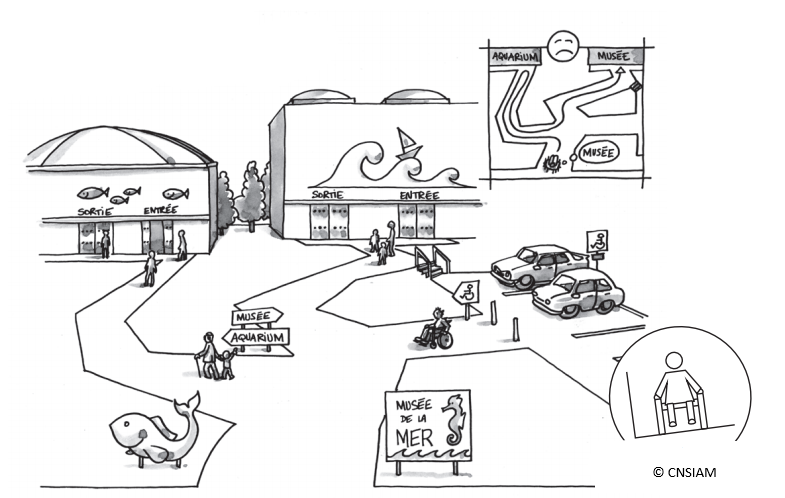

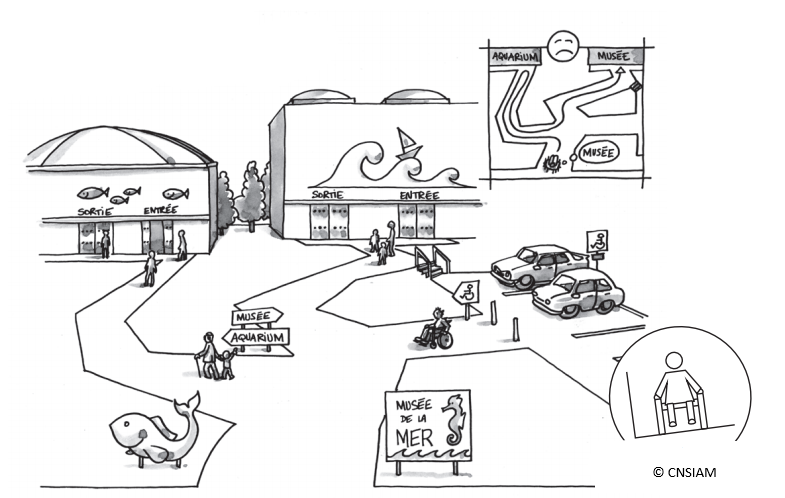

Aller au musée, une difficulté pour beaucoup, un droit pour tous

Malheureusement, les visiteurs avec des troubles du spectre autistique (TSA) sont peu représentés dans les musées. Pour beaucoup, les visites au musée ne sont pas compatibles avec les difficultés qu'ils peuvent éprouver, car le musée est vu comme une ouverture sociale alors que, de manière tout à fait caricaturale, les visiteurs neuro-différents sont identifiés comme des individus repliés sur eux-mêmes, et ayant des intérêts culturels restreints.

Les musées américains ont été parmi les premiers à tenter de comprendre ce handicap afin de leur proposer un accueil adapté, comprenant que ces lieux chargés d’histoire sont parfaitement adaptés et adaptables aux visiteurs avec des besoins spécifiques.

Pour l'égalité des chances, la participation des personnes à handicaps

Permettre à ces visiteurs de préparer leur visite sereinement

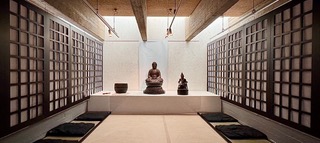

Le Metropolitan Museum of Art de New York l’a bien compris. Afin de satisfaire ces besoins, il met à disposition des documents permettant aux visiteurs de préparer leur visite en amont (comme le Social Narrative). Ce document raconte comment leur visite va se dérouler dans le détail. Ces pratiques mettent en confiance des publics avec TSA pour l’avant-visite, mais cela ne suffit pas, il est également nécessaire d’apaiser leurs sens lors de la visite du musée pour éviter une souffrance ou un inconfort.

La nécessité d’un apaisement sensoriel pour certains visiteurs

Plein les yeux, plein les oreilles

Car dans le cas de l’hypersensibilité aux stimuli sensoriels qui nous intéresse ici, la réception aux sons, goûts, à la lumière ou à la stimulation tactile peut être plus intense et ainsi être plus difficile à gérer pour certains visiteurs. Ces troubles sensoriels surviennent souvent chez les personnes avec des troubles du spectre autistique (TSA). Comme Cyrielle Leriche l’explique, ces troubles sensoriels peuvent varier en intensité, affecter plusieurs sens, et sont causés par un dysfonctionnement du traitement de l’information par le système nerveux. Or les musées regorgent de stimulations : la lumière parfois vive dans les salles, de nombreuses couleurs, des changements de température voire un bruit envahissant qui peut gêner ou faire souffrir.

Items sensoriels classés par catégories © Cyrielle Leriche

Cette surstimulation sensorielle peut entraîner une anxiété que certains musées tentent d’apaiser en aménageant des espaces calmes ou en créant des circuits évitant les lieux “violents” pour ces visiteurs. C’est le cas du Metropolitan Museum of New York qui, dans sa “Sensory Friendly Map”, recense tous les espaces du musée plus calmes et moins bondés.

Lieux plus et moins fréquentés du MET de New York (Sensory friendly map) © MET Museum

Diminuer les sollicitations sensorielles envahissantes

Outre ces exemples, il existe des dispositifs de médiation permettant de diminuer la sollicitation sensorielle superflue. Les sacs à dos sensoriels du Victoria & Albert Museum de Londres en sont un exemple reconnu. Ils contiennent un casque anti-bruit permettant aux visiteurs sensibles aux bruits ambiants d’apaiser leurs sens et de pouvoir continuer leur visite sereinement. Ces sacs sont prêtés gratuitement à l’accueil du musée, sans condition de ressources et sans avoir à présenter des documents pouvant les déranger, voire amener à une stigmatisation.

Apaiser ses sens, se réapproprier son corps

Pièce multisensorielle © Snoezelen-France

Ces salles multisensorielles gagnent à être associées à des salles de mise au calme, dépourvues de stimulation sensorielle, permettant une rupture avec l’environnement source de stress et d’inconfort. Ces salles peuvent être utilisées en cas de crise ou bien simplement en réponse à une surcharge sensorielle.

Alors en France, on attend quoi ?

Dans les musées français aussi la sursimulation des sens est présente. Prenons la grande galerie de l’évolution du Museum d’Histoire Naturelle de Paris où les visiteurs peuvent activer des haut-parleurs diffusant le barrissement de l’éléphant, ce qui peut déranger les publics malvoyants, autant que les familles et les publics avec TSA, ces sons se rajoutant aux annonces diffusées et au brouhaha naturel de la galerie. C’est là un des principaux problèmes des expositions contemporaines, que l’on veut interactives et sensorielles.

Caravane africaine, Grande Galerie de l'Évolution © MNHN - Agnès Latzoura

# Musée

# Bien-être

# Accessibilité

# Handicap

Sources

- Cyrielle Leriche, « Accueillir les publics autistes au musée », La Lettre de l’OCIM, 186 | 2019.

- Cyrielle Leriche, « Musée et troubles du spectre autistique », Les Cahiers de l’École du Louvre, 14 | 2019.

Fanny Bougenies, Julie Houriez, Simon Houriez et Sylvie Leleu-Merviel, « Musée pour tous : un dispositif de découverte dans les murs et son évaluation », Culture & Musées, 26 | 2015, 115-139.

Alzheimer au musée

La France compte plus de 900 000 patients atteints de démences dont 700 000 avec une maladie d’Alzheimer. Malgré l’aide précieuse des aidants et soignants, cette maladie isole, engendre la solitude. Appelés TAU et Béta Amyloïde, ces protéines anormales se font discrètes, aucun dépistage n’est possible. Les symptômes sont identifiés à un stade ou les lésions sont trop importantes. Ces protéines rentrent progressivement, s’accumulent et viennent se nicher à différents endroits du cortex cérébral empêchant la communication entre les cellules nerveuses. Elles insistent sur le lobe pariétal droit et le cœur de l’hippocampe, partie du cerveau en charge du bon fonctionnement de notre mémoire. Il leur faut quelques années à peine pour qu’on les désigne comme des plaques causant la destruction des neurones amenant à une sévère phase de démence sénile.

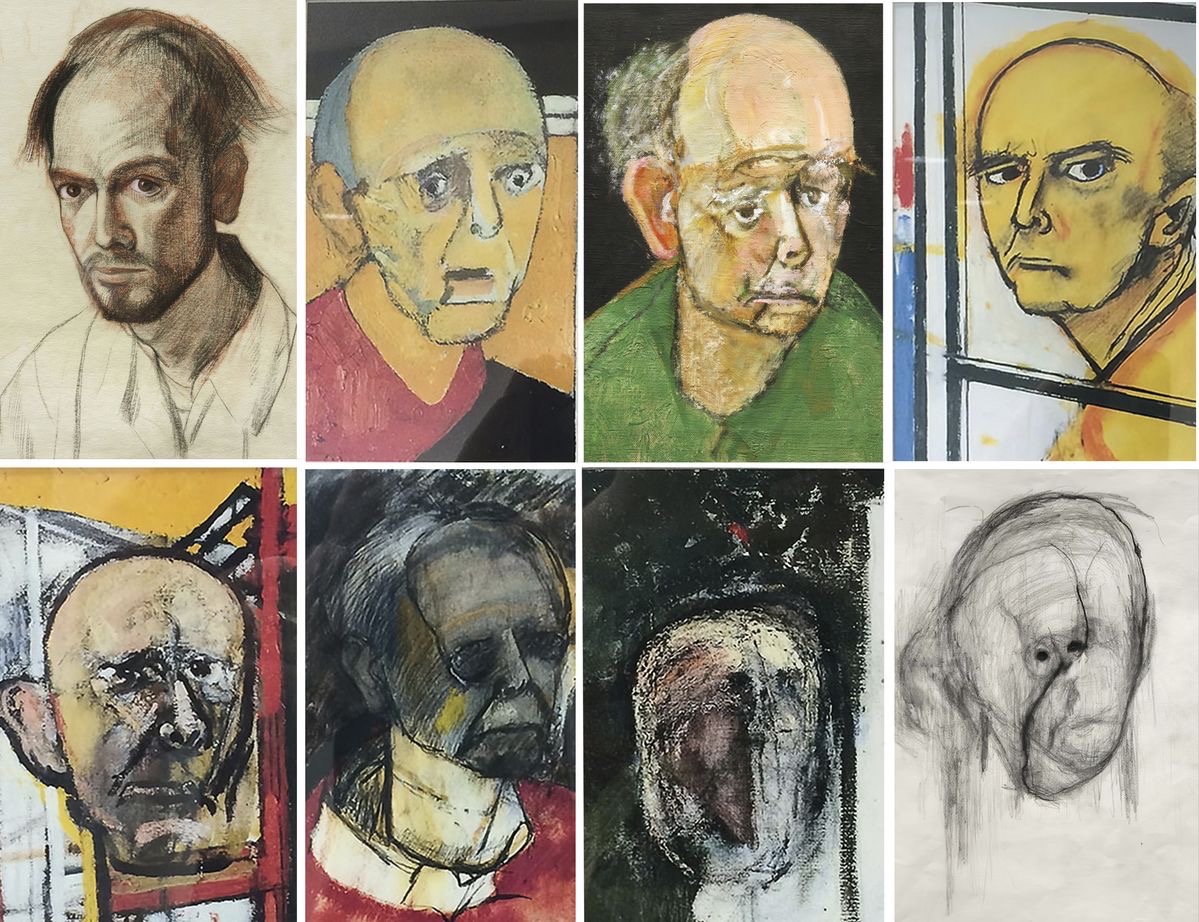

Image d'intro : William Utermolhen, Galerie Beckel Odille Boicos

Les voilà maintenant maladie, maladie neuro-dégénérative et multifactorielle entraînant une détérioration de la capacité de réflexion et de mémoire. La mémoire épisodique, celle reliée aux événements, aux souvenirs personnels est touchée en premier suivi de très près de la mémoire sémantique, mémoire du langage des connaissances de l’apprentissage en éloignant les dates, les noms, les concepts. Quant à la mémoire procédurale, celle des gestes, elle persistera jusqu’au stade terminal. La mémoire sélective est la résultante de l’oubli, le souvenir lui n’est autre que la reconstitution de l’information passée. Vers 65 ans en moyenne la maladie se déclare, pose ses valises et ne quitte plus son domicile. Elle dérange les tiroirs, mélange les documents, fait voler les temps.

La personnalité de l’Homme ne survit pas à la destruction de sa mémoire. Il a beau usé d’un humour bien particulier pour tenter de dissimuler son décalage évident au monde, sans mémoire, il finit par oublier ses mots. Ce n’est pas un vieillissement commun, la maladie empêche la digestion des nouvelles informations et un oubli simple retentit alors sévèrement sur l’autonomie et fait subir divers troubles du comportement. Ne plus se lever, manger, écouter, jusqu’à perdre l’envie de parler. L’Homme malade s’isole, se renferme sur un monde dont il ne comprend plus les codes. Il est incapable de retrouver les informations recueillies au cœur de l’hippocampe, il n’a pas oublié, il a égaré.

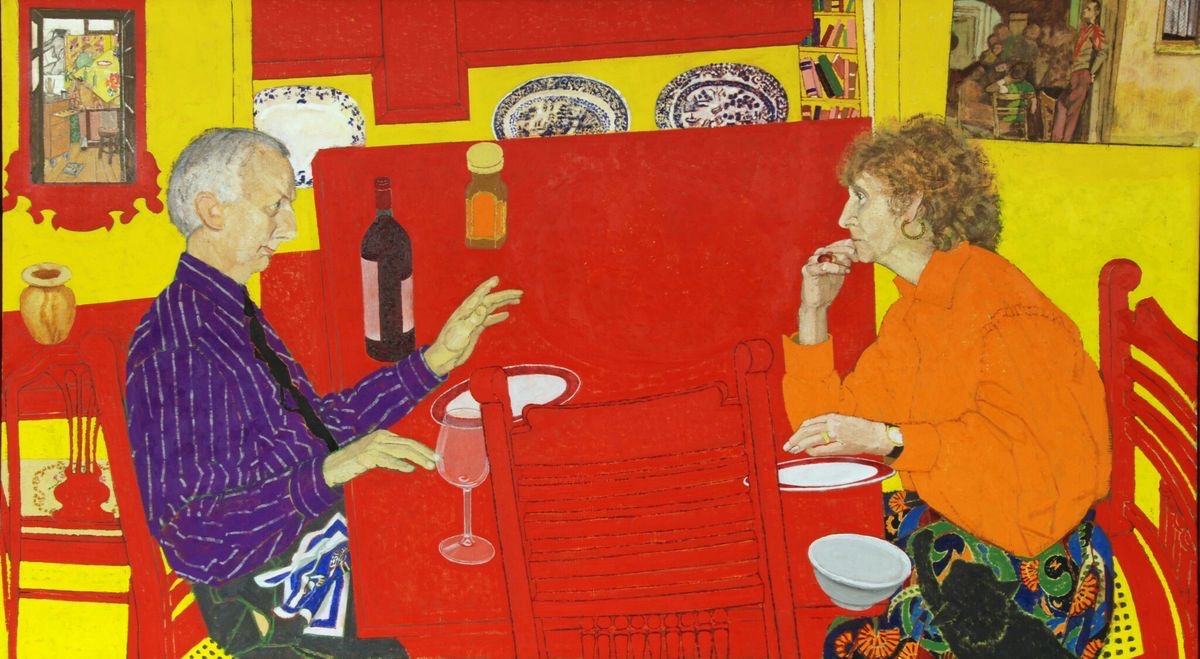

Conversation Pieces – Conversation – 1991 Oil on canvas – 86 x 122 cm, Galerie Beckel Odille Boicos

LES MUSÉES OUVRENT LEURS PORTES AUX MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES

Fondée en 2008, la fondation Swiss Life s’engage dans des projets solidairess intitulés « art, culture et Alzheimer » et accompagne depuis 2009 les malades aux cotés de l’association France Alzheimer. Ensemble, elles offrent aux patients et à leur aidant la possibilité d’avoir accès à l’art, à la culture. Des visites spécialisées sont organisées dans plusieurs musées de France comme le musée des confluences à Lyon, la cité musicale de Metz, le Musée d’Angladon d’Avignon ainsi que la cité de la musique à Paris.

La Fondation Swiss Life a également initié et soutient depuis 2010 un partenariat novateur entre l’association France Alzheimer et le musée La Piscine de Roubaix. Les participants sont aussi invités à s’allonger pour écouter une bande-son restituant le bruit familier du bassin, avec ses cris d’enfants, son écho particulier. Inspirées par l’expérience du MoMA de New York, les visites-ateliers du musée, proposées tous les mois par Julien Ravelomanantsoa, plasticien-animateur, permettent de stimuler la créativité des malades, accompagnés par leurs aidants.

Des ateliers créatifs sont mis en place au sein des musées et les visites sont accompagnées d’une médiation spécifique.

La maladie d’Alzheimer affecte les compétences cognitives, comme la mémoire, le langage, le raisonnement, la logique, la pensée abstraite mais elle n’altère pas les capacités à ressentir, à éprouver des émotions, à exprimer des sensations. La médiation destinée à ces malades a à cœur de faciliter et encourager l’accès à la culture. Elle se veut la plus compréhensible possible, pour cela l’aspect didactique et pédagogique est en retrait, et une balade naît, balade dans laquelle chacun est libre de s’exprimer. L’équipe de médiation se constitue un vocabulaire approprié, les informations, si nécessaire sont dites avec parcimonie, les questions sont répétées et les réponses ne sont pas arrêtées.

Au Palais de Tokyo à Paris, les patients sont accompagnés dans une démarche singulière. L’idée est de se détacher de l’aspect mnésique de la médiation, pour n’en garder que les émotions. C’est le ressenti, l’instant vécu, le plaisir immédiat qui marquent les esprits. Loin des informations relatives aux œuvres et à leur contexte, on accède à la perception du sensible et l’art devient une manière d’accéder à la plasticité du cerveau. On les voit rire, partager, parler et renouer leurs liens sociaux. Un moment à part où la maladie n’a plus la première place.

Le jeu de paume à Paris adopte la même démarche et met en place un programme de visite pour le public en situation d’alzheimer, ici on entend stimuler la curiosité, les questions défilent sans se soucier du caractère éphémère des réponses. La visite se fait bulle de protection et d’écoute où chacun est libre de ne pas suivre, de ne pas comprendre, de ne pas se souvenir. Certaines œuvres réveillent chez les patients des souvenirs lointains d’une vie personnelle qu’ils ont bon plaisir à partager.

Le Grand Palais de Paris, quant à lui, s'intéresse à l’accessibilité de ces patients en leur proposant de regarder les tableaux et de déambuler de salle en salle avec le groupe pour retrouver une chaleur humaine. La culture permet de retisser des liens sociaux, de renouer le dialogue et l’interaction. Elle vient faire appel à des capacités cognitives mises de côté et tend à toucher le cœur de la réminiscence. Les aidants retirent leur étiquette, la maladie s’éloigne et la complicité prend toute sa place.

La mémoire perceptive est la plus résistante à la maladie, elle s’appuie sur les sens, retient des images ou des bruits, établit des repères visuels. Cette mémoire se trouve dans différentes régions corticales du cerveau et engage des émotions qui peuvent moduler la façon dont une information est enregistrée et renforcer l’attention.

Dans les musées, les cinq sens sont sollicités. Si la maladie d’Alzheimer altère la mémoire, elle n’a aucune prise sur les sensations et les interactions sociales influencent le fonctionnement de notre mémoire. La sollicitation des sens et des interactions au musée développent de nombreuses capacités cognitives pour lutter contre l’aphasie et l’apraxie causées par la maladie d'Alzheimer.

Ces approches thérapeutiques non-médicamenteuses sont actuellement en développement et de nombreux musées s'ouvrent à cette nouvelle forme de médiation.

Dadure Alexane

Pour aller plus loin:

- https://artoistv.univ-artois.fr/video/3614-atelier-alzheimer-au-musee-de-la-piscine-de-roubaix/

- https://www.francealzheimer.org/nos-actions-nos-missions/actions-adaptees-familles/programme-art-culture-alzheimer/

- http://aurythmedusouvenir.philharmoniedeparis.fr/docs/AurythmeDuSouvenir-methodologie.pdf

- https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/livret-ethique-a-arts-culture.pdf?TSPD_101_R0=087dc22938ab200098bac9f7a934b157c2ab3f74986765c41df19c277bd1084dc475d10ab66ddb4708917d27dc1430002586bfb93871c934cd122cc3d3655311528214474892eca84d90c5775ebab780301ca0cc76a8af7b24d267a54e56b29c

#médiation #alzheimer #musée

Appel d'Air : c'est bouleversant.

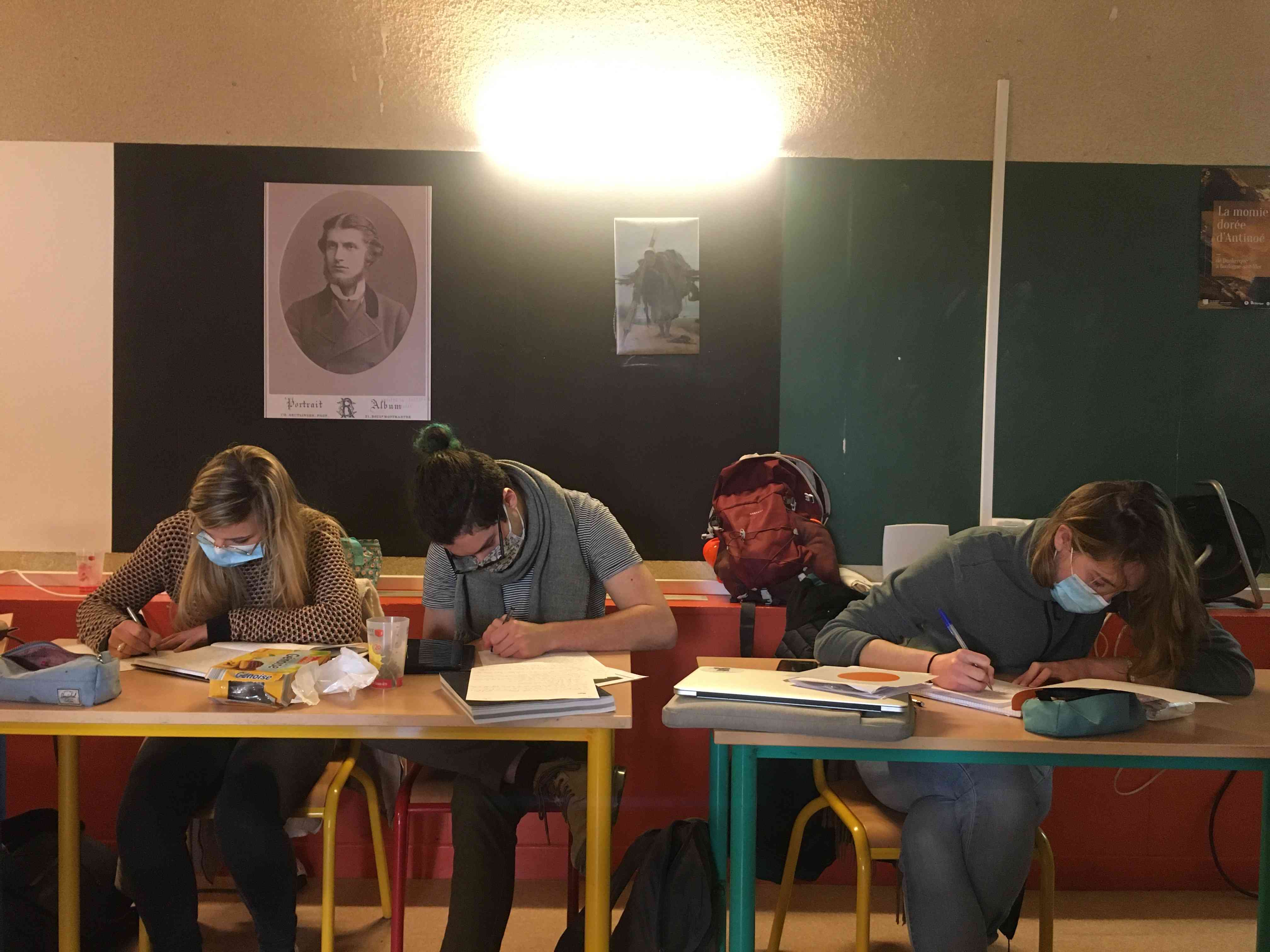

C’est bientôt l’imminence, c’est bientôt le début, mais aussi la fin. Je viens de sortir de ma salle de classe, j’y ai passé du temps dans un brouhaha productif et joyeux, plongée dans mes pensées, et j’ai de l’acrylique sur mes doigts. J’ai un peu mal aux pieds d’avoir tant marché. Jeudi c’est le lancement, le lancement d’Appel d’Air, la troisième édition de la biennale d’art contemporain d’Arras qui est organisée par les étudiants de mon master. Son thème cette année est le bouleversement. Sens-dessus-dessous, c’est marqué.

C en’est même pas le projet auquel je suis rattachée, mais l’ensemble de ma promotion est mandée pour en organiser la médiation. Avec ma classe donc, nous sommes tous chamboulés : ça fait depuis début février que l’on a des réunions pour l’organiser, depuis une semaine que l’on a réalisé les prototypes en commençant à rigoler, depuis ce matin que nous nous sentons concernés. Bien entendu, trois d’entre nous se sont déjà bien penchées sur le sujet afin de préparer ces réunions en amont devenant médiatrices entre nous et Annaëlle, Joanna, Margot, Julie & Alice, les chargées de production du projet.

Phase de réflexion sur la signalétique des parcours. © M.C

Phase de réflexion sur la signalétique des parcours. © M.C

Mais d’abord, qu’est ce que la médiation ? La médiation culturelle, on peut la comprendre depuis celle issue du social : on crée un dialogue. Entre l’œuvre et le visiteur si on veut, entre les visiteurs si on sait. J’ai beau en avoir déjà fait, je n’ai pas la prétention de savoir la faire bien, parce que la médiation, elle l’est toujours elle, en débats, en discussions, il n’y a qu’à voir le cours d’hier, ou bien les anecdotes passionnées de Mathilde. La médiation culturelle n’est pas qu’un entre-deux qui lancerait une discussion, elle est aussi porteuse de relation, porteuse de sens. De sens dessus dessous, s’entend. Elle s’élabore et s’adapte, elle essaye d’anticiper les publics quivont être faces à nous dans un premier temps.

En somme, nous ne savons pas précisément qui sera là. On ne peut pas cibler le public passant. Alors on invente : et si on pensait à quelque chose qui interpelle sur le sol ? Et si on partait sur le bleu dénominateur commun des trois éditions ? Et si on cherchait un jeu que tout le monde connaisse ? Julie prend des notes sur le tableau.

Donc il y a cette interrogation, et puis l’émulation. Chaque groupe se forme assez spontanément, on sort du brouillon et des idées, on met cartes sur tables, on construit son idée et on la propose aux autres à la fin. Bethsabée présente le rythme du parcours qui lie les œuvres entre elles. En autonomie, nous sommes nous, avec nos moues réflexives, nos idées auto-stoppées, et ce projet qui finit par prendre forme. Nos tables sont regroupées en espaces distincts de travail. Amaury a un tablier et joue du cutter sur le carton plastifié, Clotilde annote dans du papier, Berivan prépare un pochoir. Chacun se prête au jeu : nos moues de ceux qui voulaient rentrer parce que bon, faim, dissert et compagnie sont quand même les dernières à êtres sorties de la salle parce que attends Maëlle, a t on pensé à ça ?

Élaboration de prototypes. © J.F.

Élaboration de prototypes. © J.F.

Réalisation des cocottes interpellatrices. © C.D.

Entremêlée à ça, il y a la rencontre avec les œuvres que l’on va devoir présenter. Et derrière ces œuvres, les artistes. En début d’année lors des résidences, certaines d’entre nous ont accepté d’enloger alors que nous découvrions nous-mêmes Arras. Eloïse a dormi sur son matelas gonflable, il y avait quatre artistes qui dormaient chez Justine. Ces personnes, qui viennent des écoles d’art de Cambrai, de Bruxelles ou même du Mans, sont donc venues en octobre découvrir la ville, le postulat de l’édition d’Appel d’Air, pour ensuite construire leurs pièces. Et puis ce matin, certains étaient là pour nous présenter leur travail, en lien avec ce parti-pris : bouleverser Arras et recréer un lien social entretrois quartiers d’une ville fragmentée par une grande ligne ferroviaire, étalée dans la longueur. Cette longueur que nous vivons nous mêmes au quotidien: Julia vit trop loin, et je croise souvent Coralie qui attend son bus.

Je ne vous dirai rien ce soir sur les artistes et sur les œuvres contemporaines qui seront exposées. Bah non, ça serait trop facile. À vous aussi de venir un peu : c’est à Arras du 16 au 18 c’est bleu, c’est entre 11 et 18 heures, c’est dans les rues. Allez un indice : mon premier est sphérique, mon second se tortille, mon troisième se déverse un peu partout dans le monde. Et puis dedans, on y trouve des ponts entre les lieux importants de laville, la participation des habitants et l’invitation à broder. C’est trouble ? C’est tentant ? C’est vendredi !

La médiation, on l’élabore en fonction du lieu où l’on sera. C’est pourquoi aujourd’hui nous avons marché, beaucoup, pour aller d’un point à l’autre et imaginer ce que seront les visites. Charlène a vérifié, ce matin on avait fait un peu plus de six kilomètres à travers toute la ville sans avoir fini. C’est un corps à corps avec la ville à ce stade, on imagine comment les œuvres se présenteront, une fois leur montage terminé demain soir. On se rend compte des éventuelles questions qui pourront être posées, alors on cherche un peu, on retourne la future visite dans tous les sens. Louison porte les plans que l’on fournira aux visiteurs, parce que oui, penser la médiation, c’est aussi penser l’organisation.

Réalisation des pochoirs de signalétique © C.D.

Réalisation des pochoirs de signalétique © C.D.

Ponctuation du parcours. © A.L.

Là je suis fatiguée, je suis un peu inquiète. Qu’aurons-nous à dire aux visiteurs ? Ah bah non, attends, me souffle Charlotte, tu sauras quoi dire, il s’agit de créer le dialogue. Alors bien sûr tu n’auras pas rien à dire à tes interlocuteurs, mais le but n’est pas de leur faire un cours magistral, le but reste de les titiller. Et si le débat doit durer trois jours, de vendredi à dimanche, tu sauras le tenir, car on a pensé, ensemble, à tout ce qui était en notre pouvoir.

Reste les impondérables sur lesquels on n’a pas de prise, comme la météo. Le temps qui a l’air de tourner au froid, juste quand on fera de la médiation en extérieur, cool. Emeline sera identifiable à coup sûr avec son écharpe bleue qui recouvre son manteau en hiver. Ce qui est rassurant c’est qu’on ne le fera pas pour rien, car dans la médiation, réside de l’engagement. Bon d’accord rester dans le froid pour créer un dialogue ça n’est pas non plus être un militant, mais c’est quand même le signe d’une volonté de questionner la ville, son sens, sa création, les personnes qui y vivent. Redonner la parole, le geste aux habitants, qu’ils s’approprient, qu’ils prennent conscience que leur ville, ce n’est pas que de de la brique et des voies de circulation, mais que leur ville, ça commence par leur environnement du quotidien, à l’espace dans lequel ils évoluent.

Je conclus, parce qu’il faut que je travaille sur autre chose : nous sommes encore étudiants, ne l’oublions pas, nous avons d’autres travaux à réaliser. Donc face à nous, qui aurons-nous ? Il y aura l’étudiant en musicologie de la fac de l’université d’Artois qui aura vu l’affiche d’Appel d’Air sur l’amphi K, et qui se sera dit "ah bah ouais grave", il y aura la grand-mère qui rentre chez elle et qui tombe sur de la broderie sur les murs et qui sera intriguée, il y aura le maçon qui pensait faire son marché tranquille, et qui verra de loin des hurluberlus se balader avec des bulles de bande dessinée et qui voudrait savoir ce qu’elles auront à dire. Et vous, qu’aurez-vous à nous révéler ?

Coline Cabouret.

#Appeld’Air

#Médiation

#Sens-dessus-dessous

Pour en savoir plus: http://www.biennale-appeldair.fr/

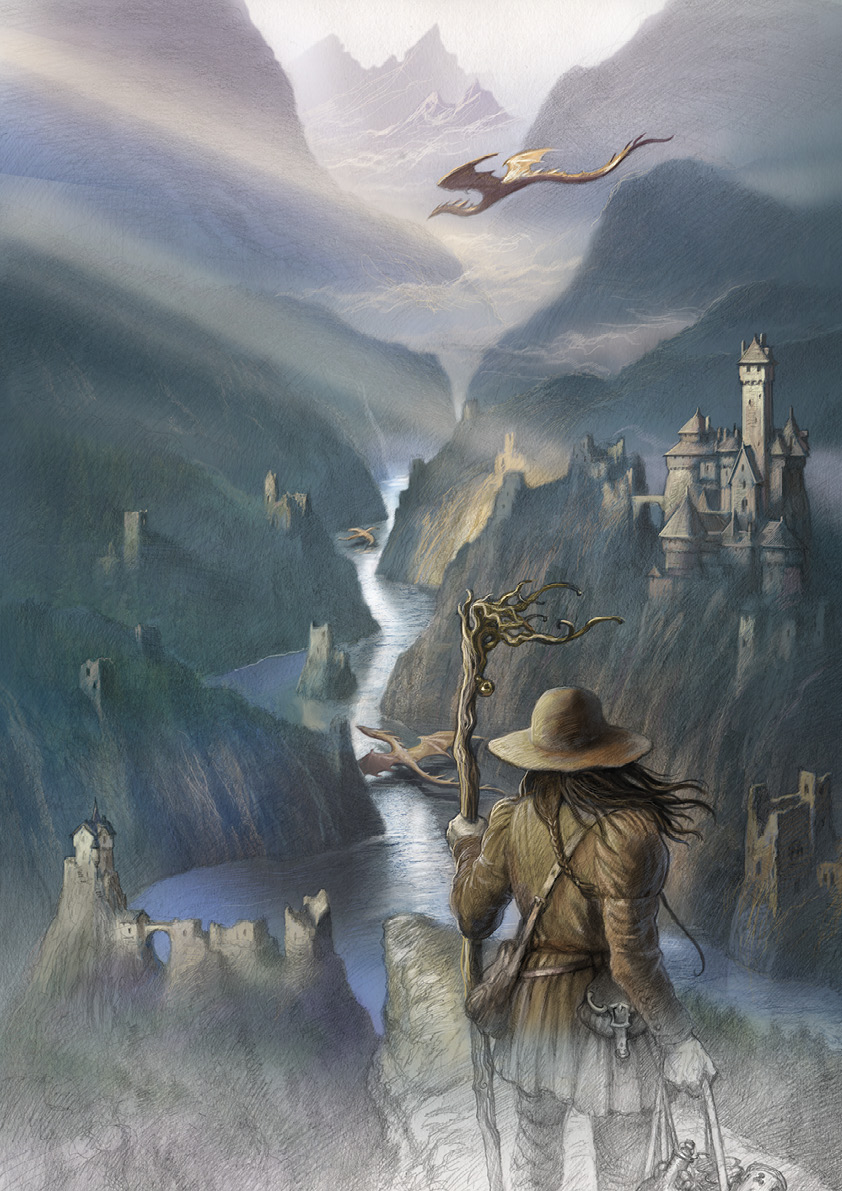

Archi-Fantastic : interpréter le patrimoine alsacien avec John Howe

L’Alsace est une région forte en patrimoine castral et religieux par le nombre conséquent de châteaux forts et édifices ecclésiastiques recensés. Cette richesse architecturale, mais aussi les paysages poétiques et légendaires de la vallée rhénane ou du massif vosgien et son grès rose, inspirent les artistes de fantasy, à l’instar de l’illustrateur John Howe.

C’est sur l’interprétation du patrimoine alsacien dans les œuvres de ce célèbre artiste d'héroïc fantasy, que repose l’exposition estivale Archi-fantastic actuellement présentée au CIAP de Guebwiller, au sein du Château de La Neuenbourg.

Pourquoi le territoire alsacien ?

John Howe, illustrateur de l’univers de J.R.R Tolkien et directeur artistique pour Peter Jackson, est né à Vancouver au Canada, et rejoint la France et plus particulièrement l’Alsace lors de son intégration à l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg. Il découvre alors l’architecture gothique et notamment la cathédrale de Strasbourg, l’architecture castrale et le château du Haut-Koenigsbourg, les paysages vallonnés et ses vignes, ainsi que le Rhin et les mythes qui y sont associés.

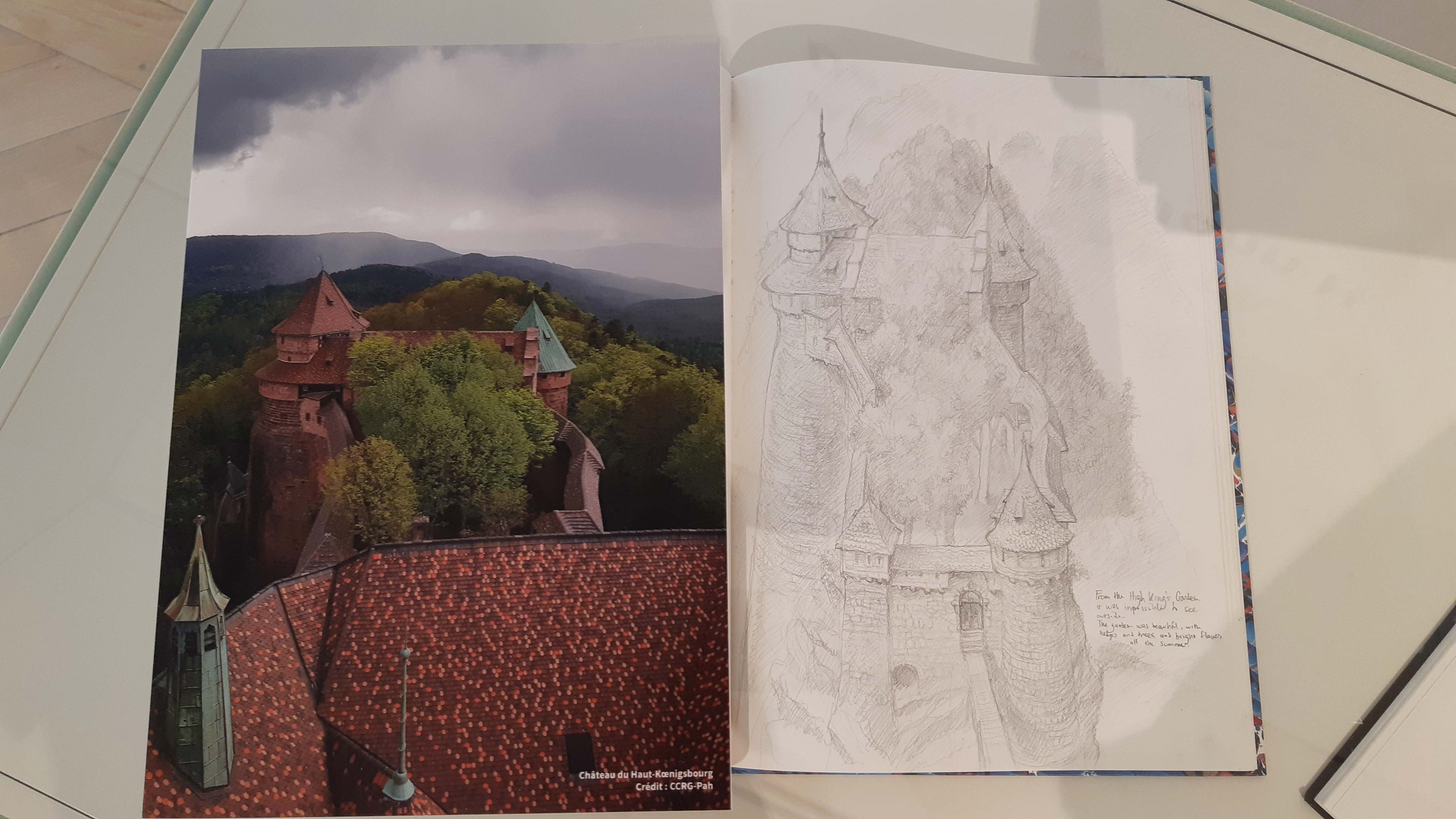

Le château du Haut-Koenigsbourg © Tiffany Corrieri

Marqué par la diversité culturelle et patrimoniale de l’Alsace, l’artiste y retrouve une vision imaginaire, notamment au travers de l’architecture médiévale, qui joue un rôle prépondérant dans l’univers de John Howe, et des légendes rhénanes qu’il retranscrit dans ses œuvres. C’est pourquoi, cette exposition, composée d’une cinquantaine d'œuvres originales, mêle des créations inspirées de la Terre du Milieu mais également des dessins plus méconnus inspirés du territoire alsacien.

Réinterpréter le patrimoine et l’appliquer dans la fantasy

Afin de valoriser le patrimoine de la région, l’exposition met en avant l’interprétation de lieux emblématiques par John Howe qui reprend essentiellement des éléments architecturaux de monuments caractéristiques, telle que la cathédrale de Strasbourg qui a fortement marqué le jeune artiste lors de sa vie étudiante strasbourgeoise. Au point qu’il lui consacre un ouvrage intitulé Cathédrale dans lequel il réinterprète les diverses ornementations et motifs gothiques selon sa propre idée architecturale. Ainsi gargouilles, statues, balustrades et corniches composent un univers plein de créatures et de figures fantastiques.

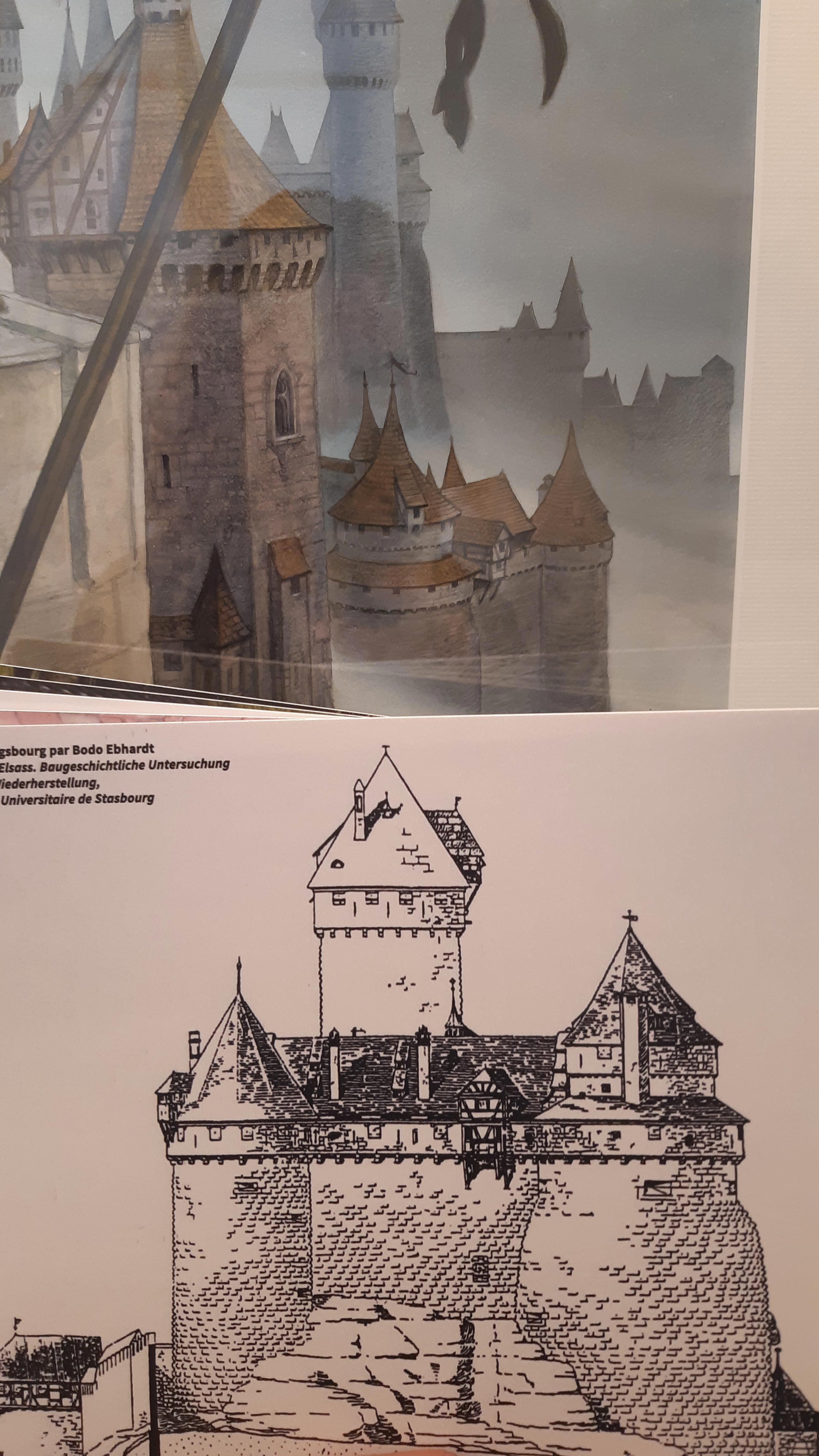

Le Haut-Koenigsbourg, château-fort restauré par Bodo Ebhardt au début du XXe siècle, l’impressionne aussi. La particularité de ce château, dont la restauration s’appuie sur des études historiques et architecturales qui l'inscrit dans une dimension fantasmée de l’époque médiévale et dans la continuité de l’idée du travail de Viollet-le-Duc, est de plonger le visiteur dans l’atmosphère d’un Moyen-Âge mythique. Cette architecture médiévale correspond pleinement à des représentations symboliques et imaginaires caractéristiques de l’univers de la fantasy. C’est pourquoi ce château alsacien est présent dans de nombreuses œuvres en lien avec celles portant sur La Terre du Milieu à l’instar de Watchful peace.

L’inspiration du bastion du Château du Haut-Koenigsbourg pour la réalisation d’une partie du château du tableau Watchful Peace © Tiffany Corrieri

Croquis de John Howe réalisé au Château du Haut-Koenigsbourg © Tiffany Corrieri

Enfin les contes et légendes d’Alsace reflètent la féérie de la fantasy par la présence de personnages fantastiques telle la nymphe Lorelei, arpentant les bords du Rhin à la recherche de bateaux à faire couler à travers ses chants. Le tableau The Nixes peut faire référence à cette légende.

Interpréter par la médiation

Pour mettre en avant cette réinterprétation du patrimoine alsacien dans les œuvres de John Howe, des clés d’interprétations sont données aux visiteurs par le biais de médiations. Ainsi le visiteur peut comparer visuellement les éléments architecturaux des bâtiments dont l’artiste s’est inspiré, grâce à des panneaux mobiles montrant des parties des édifices en question, qui ont été repris dans les dessins de l’illustrateur.

Les panneaux mobiles pour comparer les éléments architecturaux avec les tableaux © Tiffany Corrieri

De plus, une visite guidée, qui apporte d’autres visuels de comparaison, est proposée et permet de mettre en valeur les différentes interprétations que le visiteur peut retrouver au sein des illustrations de John Howe.

Cette visite et ces médiations semblent nécessaires pour comprendre la démarche de réinterprétation de l’artiste du patrimoine alsacien dans ses œuvres. En effet l'interprétation des édifices sous le prisme de la fantasy, qui s’appuie sur la recomposition et l’appropriation des bâtiments afin de les identifier à la vision de l’artiste, peut échapper au visiteur. Comme cela, l’accompagner dans la découverte des œuvres permet de lui faire découvrir des détails et correspondances qu’il n'aurait pas la spontanéité de trouver lui-même, particulièrement s'il n’est pas familier du patrimoine de la région.

Réenchanter le patrimoine castral

Cette exposition s’inscrit dans l’évènement Les Portes du Tempsqui dépasse la limite géographique du Château de la Neuenbourg puisqu’il est question de revaloriser le patrimoine castral de la vallée rhénane. Réalisé par John Howe et impulsé par la Collectivité Européenne d’Alsace, Les Portes du Temps repose sur une médiation numérique à destination des châteaux de la région.

Cette dernière s’appuie sur une application mobile qui présente une quête amorcée par une web-série, dans laquelle un alchimiste nous invite à retrouver des cristaux à travers les différents châteaux grâce à des questions, afin de débloquer des créatures magiques. Une programmation culturelle autour de ces monuments est également proposée. L’implication de l’artiste dans cet évènement et l’attachement de ce dernier à la région, se reflètent dans la réalisation d'œuvres s’inscrivant spécialement dans Les Portes du Temps, que l’on peut retrouver dans l’exposition Archi-Fantastic.

Ces médiations, qui nous apportent de nombreuses informations, ont pour but de faire gagner ce patrimoine représentatif de la région, peu connu ou reconnu par les Alsacien.ne.s, en visibilité, et de mettre en lumière ceux et celles qui protègent et rendent ces lieux vivants, tels que des veilleurs de forteresses ou des associations.

Vous pouvez retrouver le Château de la Neuenbourg sur Facebook.

Exposition ouverte jusqu’au 31 août 2021.

Tiffany Corrieri

Pour en savoir plus :

- Le site internet Les Portes du Temps

- La web-série

- Le portfolio de John Howe

#fantasy #patrimoine #interprétation

Associer ses publics à la programmation culturelle ?

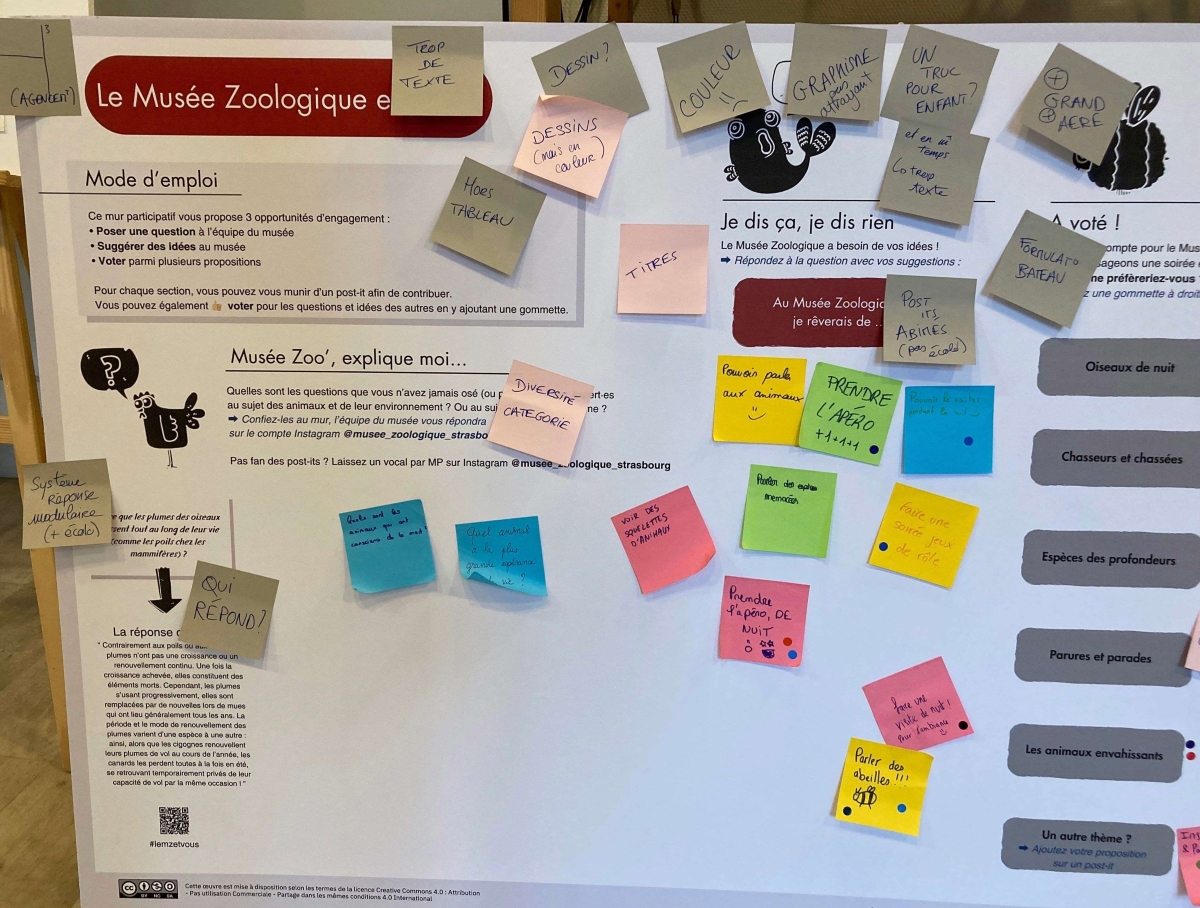

Retour d’expérience sur la démarche participative menée pendant la fermeture du Musée Zoologique de Strasbourg.

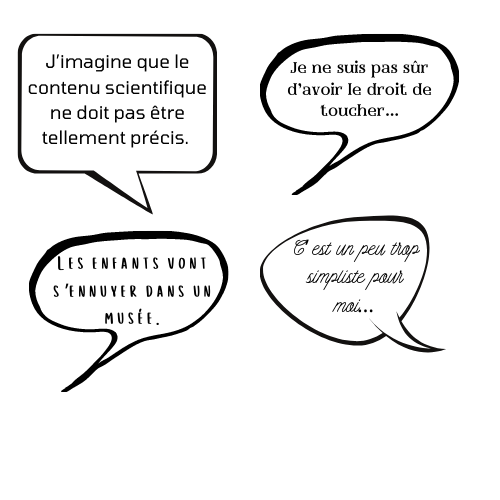

Comment maintenir un lien avec son public quand les portes d’un musée sont fermées ? Comment associer son public à la vie d’un musée et comment le faire sans sur-promettre ? En 2019, le Musée Zoologique de Strasbourg fermait ses portes pour une rénovation d’envergure. Plutôt que de laisser cette parenthèse couper le lien avec ses visiteurs, le musée a choisi de lancer une démarche participative centrée sur la programmation culturelle du futur musée. Une démarche ambitieuse sur trois ans qui offre aujourd’hui un retour d’expérience précieux pour toutes les structures culturelles.

La fermeture du musée : un cadre clair pour une ambition assumée

La rénovation du musée, fermé depuis 2019, est un chantier co-porté par la Ville et l’Université de Strasbourg qui visait à moderniser les espaces, repenser le parcours de visite et inscrire l’institution dans une approche sensible aux enjeux contemporains de la biodiversité. Mais ces travaux ont soulevé une interrogation primordiale : que faire pendant cette longue période sans public ? Des actions hors les murs étaient prévues mais elles concernaient essentiellement les publics scolaires. C’est à l’initiative de la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg et du Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg, en collaboration avec la direction de la Participation citoyenne, qu’a émergé une proposition plus large : concevoir une véritable démarche participative. Le projet architectural et muséographique ainsi que les expositions prévues pour la réouverture étant achevés, il s’agit de ne pas simuler un pouvoir décisionnel illusoire, mais d’engager une consultation sincère qui soit prise en compte. Le choix est donc fait : la démarche participative porte sur la future programmation culturelle. C'est en effet, un des seuls champs encore modulables à ce stade du projet, et celui où les apports des habitants peuvent être concrètement intégrés pour une mise en œuvre réaliste de la participation. L'idée est de créer un temps ritualisé pour penser, avec les habitants, les types d’activités, formats de médiation, manières d’habiter le musée qui composeront la programmation culturelle du futur musée.

La démarche est portée par Maïlys Liautard (Chargée de médiation et de projets culturels au sein du Département éducatif et culturel des Musées de la Ville de Strasbourg, référente intermusées et hors les murs) et Joanne Hughes (chargée de médiation et de projets culturels au sein du Département éducatif et culturel des Musées de la Ville de Strasbourg et référente pour le Musée Zoologique). Le cap, dès le départ, est de faire du musée un équipement culturel de proximité, en s’adressant à des habitants représentatifs de la diversité sociale et culturelle du territoire. Pour cela, elles ont été accompagnées par les structures Artizest, spécialiste de la participation citoyenne et de la méthodologie collaborative, et Mêtis une association proposant notamment des services de conseil et de recherche en muséologie pour une démarche articulant co-élaboration, évaluation et inclusion.

Une démarche structurée en trois temps

L’intelligence de cette démarche repose sur sa construction itérative, avec des évaluations intégrées à chaque étape, permettant d’enrichir progressivement le processus sans jamais le figer. « Il n’y avait rien de prédéfini. Ce sont les réponses au questionnaire, les échanges, les tests, qui ont permis de faire évoluer la démarche à chaque étape » explique Joanne Hughes. Chaque phase est accompagnée d’une auto-évaluation qualitative et d’outils de retour d’expérience, notamment des questionnaires de satisfaction, des entretiens post-ateliers et des grilles d’observation permettant d’évaluer le vécu des participants, l’atteinte des objectifs et l’efficience des dispositifs testés. Cette rigueur méthodologique s’est révélée indispensable pour garantir l’agilité et l'efficacité du dispositif.

Trois grandes phases ont rythmé l’expérimentation entre 2022 et 2025 :

- Phase 1 : sonder les représentations et les envies

À l’automne 2022, un questionnaire grand public (papier et en ligne) a recueilli 666 réponses, apportant une première cartographie des pratiques culturelles, attentes, freins et suggestions. Cette phase a permis d’identifier des profils récurrents, mais aussi des angles morts tels que des publics peu habitués des musées mais curieux, par exemple.

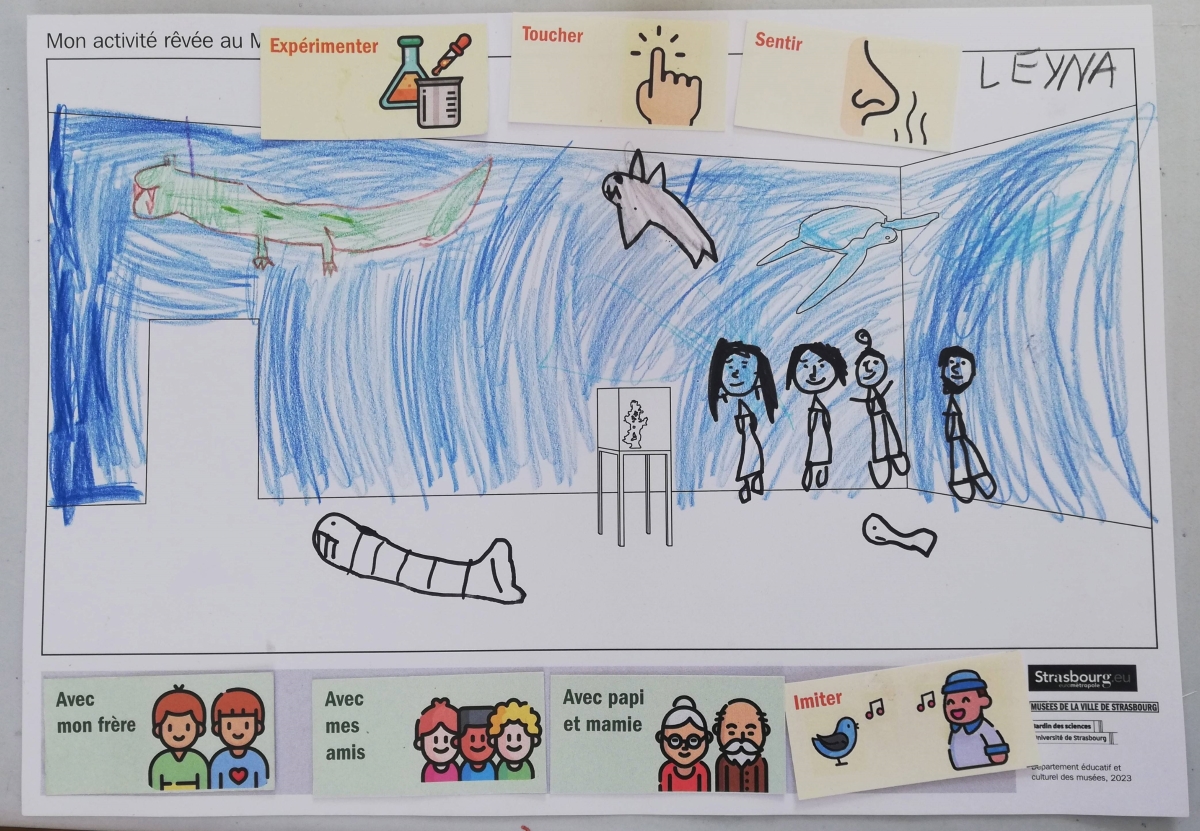

- Phase 2 : croiser les regards, ajuster les hypothèses

Au printemps et à l’automne 2023, l’équipe engage une phase qualitative. Cinq petit groupes de discussion sont constitués à partir des profils identifiés lors de la phase précédente : familles du quartier (9 parents et 8 enfants), 12 étudiants, 7 spécialistes, 7 usagers du CSC La Parenthèse et 6 personnes en situation de handicap mental. En parallèle, des stands mobiles sont tenus lors d’événements locaux (environ 480 personnes rencontrées, dont 150 enfants). Les méthodes employées sont adaptées aux publics : outils FALC, supports visuels, jeux de positionnement, etc. Cette phase permet d’affiner les besoins, de recueillir des ressentis, mais surtout de confronter les

propositions à leurs usages concrets.

Dessin issu de l’atelier « Mon activité rêvée » © Musée Zoologique de Strasbourg

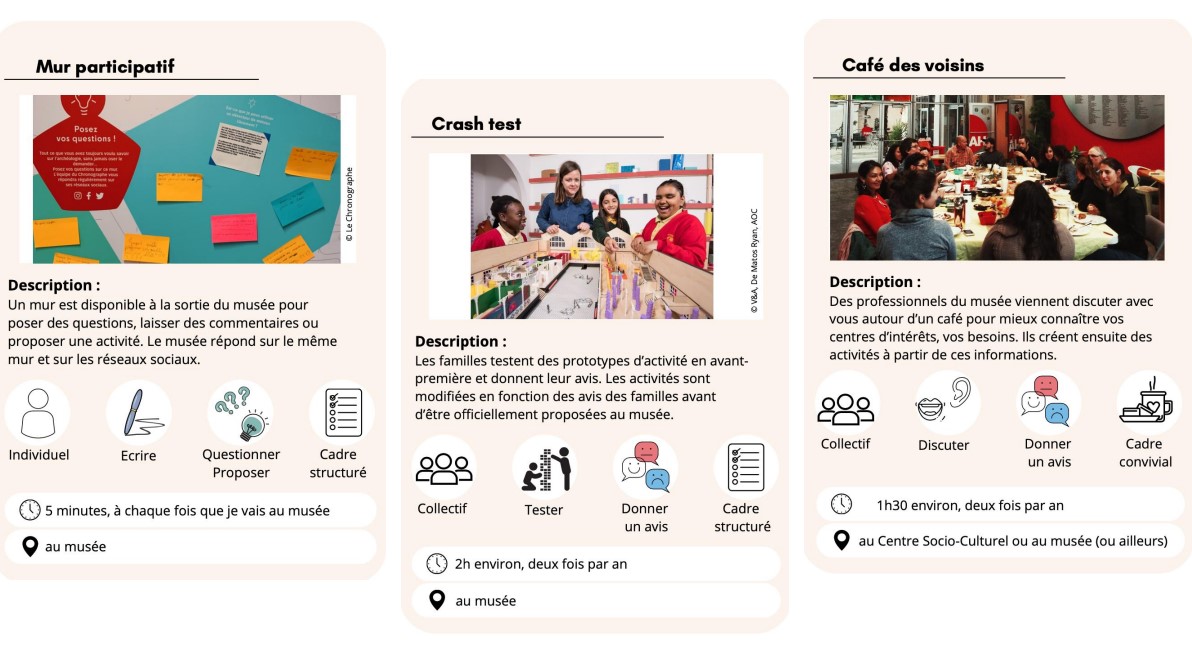

- Phase 3 : concevoir collectivement des formats à expérimenter

À partir des enseignements précédents, quatre ateliers de co-création sont proposés en 2024. Le choix est fait de revenir vers des groupes de la phase 2 qui sont les publics moins habitués et moins entendus dans la consultation au musée et déjà identifiés comme prioritaires : famille CSC et étudiant. Ces rencontres réunissent 63 participants ou deux formats d’activités sont alors co-imaginés : le mur participatif (porté par les étudiants, conçu comme un dispositif express de vote et de réaction visuelle à chaud), et le crash-test citoyen (pensé avec les familles). Parmi les suggestions explorées, celle d’un café des voisins émerge comme un possible format à activer plus tard.

Visuels des cartes © Alexia Jacques-Casanova _ Artizest

Les deux dispositifs sont testés en conditions réelles à la rentrée 2024. Des questionnaires de retour sont exploités, les formats ajustés. Certains sont conservés, d’autres réévalués. Cette phase parachève une démarche d’écoute continue et d’ajustement permanent.

Les valeurs de fond : clarté, sincérité, adaptabilité

Trois grands principes structurent cette démarche :

D'abord un cadrage clair. Le périmètre est toujours explicitement défini : il ne s’agit pas de voter les scénographies ni de commenter les collections, mais de participer à l’élaboration des activités culturelles futures. Ce cadrage strict permet d'éviter la frustration, permet un engagement sincère, et favorise la lisibilité de la démarche.

Mais aussi un cadre relationnel éthique et cohérent. Les participants sont mobilisés en tant que personnes concernées, pas comme représentants de catégories. On les invite à parler en leur nom, pas pour d’autres. Les équipes ont aussi pris soin de questionner les propositions plutôt que de les valider systématiquement afin de décoder les besoins implicites. Joanne Hughes nous donne par exemple le cas suivant : « On a eu un enfant qui a laissé un post-it sur le mur d’expression indiquant son rêve de pouvoir « ressusciter les animaux » présentés au musée, vœu derrière lequel on peut interpréter une sensibilité pour la question des espèces disparues et/ou pour la question du

positionnement éthique du musée et de la provenance des collections, auxquelles on pourra chercher à apporter des réponses (alors qu’on n’a bien sûr pas la possibilité de réaliser littéralement ce rêve) ; de la même manière, lorsqu’un autre enfant écrit vouloir « caresser les animaux dans la vitrine », à défaut de pouvoir faire toucher les collections patrimoniales fragiles, on peut imaginer proposer des activités multisensorielles en ayant recours à du matériel pédagogique, des échantillons de peaux, etc. »

Enfin une adaptabilité constante. La force du processus réside dans sa capacité à s’ajuster. Aucun format n’est figé. Le processus accepte les détours, les réajustements. Il repose sur une posture de test, d’écoute, et de réaction.

Atelier étudiants, Octobre 2024 © Maïlys Liautard.

Et maintenant ? Ce que la démarche transforme

Aujourd’hui, cette démarche constitue un socle. Pas un modèle à reproduire tel quel, mais un cadre de travail, une manière de poser des questions, de penser la programmation autrement. Pour Joanne Hughes, elle est devenue une "boussole professionnelle". « On ne peut pas faire du participatif en continu. Mais on peut garder en tête une logique d’écoute, d’interrogation, dans chaque choix qu’on fait. ».

Grâce à ces ateliers et aux multiples rencontres un lien de confiance est créé qui permet à un « répertoire » de participants de naître. Ce lien déjà tissé reste activable en fonction des besoins car il y a la volonté de recontacter ponctuellement les personnes ayant participés à la démarche pour des test d’atelier ou de visite par exemple. Ce vivier souple, construit dans le temps, est aussi pensé pour être renouvelé ce qui permet une continuité sans épuisement.

Et ailleurs ? Pour une approche réaliste et transposable

Trois ans, c’est long. Mais les principes expérimentés ici sont adaptables à des temporalités plus courtes. Ce qu’il faut retenir, c’est que la participation ne s’improvise pas : elle se construit, elle s’ancre dans le temps, et elle se pense avec méthode. La démarche du Musée Zoologique démontre qu’il ne s’agit pas d’une question de moyens, mais d’une posture : une volonté institutionnelle claire, une rigueur méthodologique, et une capacité à ajuster le cap selon les réalités du terrain.

Elle montre qu’une démarche participative est possible, réaliste et féconde, à condition de :

- Poser un cadre clair sur ce qui est ouvert à discussion,

- Incarner la démarche : qu’elle ait un visage, un lien humain,

- Répartir la conduite du projet sur plusieurs personnes pour assurer sa pérennité,

- Accepter une part d’imprévu et d’inconfort,

- Répartir la conduite du projet sur plusieurs personnes pour assurer sa pérennité,

- Accepter une part d’imprévu et d’inconfort,

- Intégrer l’évaluation continue de la démarche dans la logique même du projet.

La participation n’est pas une méthode toute faite. C’est un investissement sur plusieurs plans : humain, méthodologique, professionnel. C’est investir dans une équipe, du temps, des financements, mais comme tout ce que l’on cultive : ce que l’on sème aujourd’hui se récolte demain. Déjà, plusieurs participants ont exprimé leur volonté de rester en lien avec le musée après sa réouverture, et certains formats testés comme le crash test et le mur participatif sont d’ores et déjà intégrés dans la programmation à venir c'est une preuve concrète d’une continuité entre consultation et mise en œuvre.

Le mérite de la démarche est de ne pas avoir cédé à la tentation du « participatif performatif » qui n'est pas pris en compte et finit par décevoir. Le Musée Zoologique a proposé une méthodologie solide, située, humaine, et pensée pour durer. Un cap, des limites, une rigueur et une sincérité dans la démarche qui en fait, pour d’autres structures culturelles, un exemple à suivre et à adapter !

Lorraine KLEIN

Toutes les citations proviennent de propos recueillis dans le cadre d'entretiens réalisés le 15 avril 2025 et le 22 mai 2025 au Musée Zoologique. Remerciements à l’équipe du Musée Zoologique de Strasbourg et du Département éducatif et culturel des Musées de la Ville de Strasbourg. Plus particulièrement à Samuel Cordier, Joanne Hughes ainsi qu'à Maïlys Liautard.

Pour en savoir plus : https://participer.strasbourg.eu/detail-participation/-/entity/id/406076015

#DémarcheParticipative #ProgrammationCulturelle #Public

Bébé au musée

Bébés et parents sont les bienvenus au musée du Louvre-Lens pour partager un moment autour d'une oeuvre spécifique. L'animation "Bébé au musée" a été conçu pour vivre ensemble les premiers émois artistiques par le récit, le chant, le dialogue et l'éveil sensoriel. Découvrez le reportage d'Elise sur cette médiation proposée à partir de neuf mois !

Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube.

Elise Mathieu

Chemins de traverse : L’école muséographique buissonnière

Enfilez vos chaussures de marche ! Munissez-vous de votre crème solaire indice 50, enfournez les barres énergétiques dans votre sac à dos et rechargez votre gourde ! Surtout les amis, n’oubliez pas votre carte IGN… Vous êtes fin prêts ? On part à la rencontre de l’art contemporain !

À l’évidence, vous aimez la randonnée au cœur de grands espaces naturels préservés, la création contemporaine est votre péché mignon et en même temps vous êtes férus de patrimoine rural… Diable, cinq semaines par an ça n’est décidément pas suffisant… que choisir et comment faire pour réunir vos trois violons d’Ingres ? Tendez l’oreille, il existe des endroits fabuleux qui sont faits pour vous. Lacez vos chaussures et en route, nous partons à la rencontre de l’un d’entre eux !

Sentinelle d’Andy Goldsworthy dans Vallée de l’Asse, Tartonne © Brigitte PÉTRÉ

Nature, culture et territoire : le triptyque fertile

Prenez une grande inspiration. Vous sentez l’air des montagnes dignoises qui fait frétiller vos narines et réactive vos sens endormis par les pollutions quotidiennes. Allez, prenez une gorgée d’eau fraîche, le chemin sera long et levez le nez, les paysages sont exceptionnels.

Petits veinards, vous êtes au cœur de la Réserve naturelle géologique de Haute-Provence. Ici, prière de ralentir. À contre-courant de l’effervescence des musées et de la boulimie de l’art, le projet artistique Refuge d’Art est né d’une heureuse association entre le musée Gassendi, la Réserve naturelle géologique de Haute-Provence et l’artiste britannique Andy Goldsworthy. Réalisé entre 1998 et 2010, ce parcours d’art contemporain de 150 kilomètres est ponctué des œuvres de l’artiste, il s’articule autour de trois sentinelles et sept refuges d’art réalisés au sein d’anciens bâtiments à l’abandon (chapelle, bergerie, grange, etc.). Certains d’entre eux sont équipés de dortoirs pour abriter, le temps d’une nuit, les randonneurs de passage.

« À cause des distances entre les refuges d’art, j’ai suggéré de restaurer d’anciens bâtiments afin que les gens puissent y passer la nuit, tout en intégrant une sculpture dans la rénovation. Pour moi, il existe une différence fondamentale entre l’œuvre d’art que l’on regarde quelques minutes dans un musée et l’œuvre avec laquelle on vit pendant un peu de temps, avec laquelle on dort. Dormir dans une sculpture, c’est une idée merveilleuse. »

Andy Goldsworthy

Chapelle Sainte-Madelaine, Toard © Musée Gassendi

Refuge d’Art, Vieil Esclangon © Musée Gassendi

La réhabilitation de ce patrimoine rural témoigne de la dimension sociale et économique du projet d’Andy Goldsworthy. Effectivement, en donnant une seconde vie à ces villages abandonnés, l’attrait touristique de la région s’est largement développé permettant ainsi de favoriser et de consolider des emplois locaux. L’art en chemin est l’association qui vise à valoriser et mutualiser ces activités professionnelles régies par les mêmes valeurs : « solidarité territoriale, lien social, coopération et respect » selon Pascal Bodcher, accompagnateur en montage. L’idée est d’accompagner un tourisme durable pour préserver la vallée tout en y développant des activités culturelles transdisciplinaires.

Cette œuvre d’art est à parcourir en une dizaine de jours de marche mais pour les moins téméraires, pas de panique ! Des randonnées de 1h30 à 6h sont réalisables à la journée avec des niveaux de difficulté accessibles à tous. Vous n’avez plus aucune excuse pour ne pas partir à la rencontre de la poésie du travail d’Andy Goldsworthy.

Je profite que nous foulions les sentiers des alentours de Digne-les-Bains pour vous informer qu’outre ce projet monographique, le musée Gassendi s’attache depuis 1995 à constituer sur cette même réserve une collection d’œuvres d’art à ciel ouvert. Divers artistes contemporains tels que Richard Nonas, herman de vries, Mark Dion, Joan Fontcuberta, Paul-Armand Gette et d’autres ont travaillé in situ en symbiose avec les montagnes pour offrir leur propre lecture du lieu. Le musée propose aux visiteurs une approche de ces œuvres à travers vingt suggestions de randonnées, éditées en 2012 dans le livre L’art en marche.

Allez, on s’arrête un moment à l’ombre d’un cairn pour reprendre notre respiration et on y retourne pour comprendre pourquoi on marche autant depuis tout à l’heure.

« La marche comme médiation sur le paysage » : une expérience totale

« Dans l’acte de marcher, il y a le déplacement d’un pont à un autre, mais il y a surtout un effort, une intention, qui rendent la découverte de chaque œuvre plus intense et intime. »

Nadine Gomez, Conservatrice du musée Gassendi et directrice du CAIRN.

La proposition artistique d’Andy Goldsworthy organisée autour de stations nécessite, vous l’avez compris, un visiteur mobile qui réalise malgré lui une performance. C’est l’expérience de la marche qui fait art plutôt que la sculpture qui n’est finalement qu’un prétexte pour ressentir et faire corps avec le paysage dans lequel nous évoluons. Ces cairns, ces serpentins dans la terre, ces sculptures de pierres, ne sont que des invitations à ralentir et réfléchir à l’action de l’Homme sur le paysage. La marche est alors le moyen d’opérer cette prise de conscience chez le marcheur-visiteur qui est, à cet instant, intimement lié à l’écologie des montagnes dignoises.

L’artiste a filé la métaphore à la Longside Gallery avec une proposition artistique, Mud ball, présentée en 2007 et 2008 pour les trente ans du Yorkshire Sculpture Park. Cette œuvre d’art, tel un work in progress, est composée jour après jour des débris végétaux (herbe, feuilles, boue) apportés par les chaussures des visiteurs, vestiges de leur traversée du bois et des prairies du parc. Matérialisée, amassée et totémisée dans une grosse boulle de boue, la marche des milliers de visiteurs-marcheurs est l’expression la plus littérale de cette idéologie selon laquelle l’expérience du visiteur crée l’œuvre.

Ainsi, ne me demandez pas « c’est quand qu’on arrive ? », vous savez que l’important n’est pas le but mais le chemin.

Un concept qui fait des petits

Alors bien sûr, vous allez me dire que cette idée de marche dans l’art n’est pas nouvelle et que des artistes comme Richard Long, Francis Alÿs ou bien Marina Abramović l’ont exploitée depuis fort longtemps. Mais à l’heure où la randonnée n’a jamais été autant à la mode et où la population fait ressentir un réel « besoin de nature », ces parcours d’art contemporain en pleine nature fleurissent un peu partout en France et ce sont alors les visiteurs qui se mettent en mouvement.

Grand Lineux#2 de Xavier Rèche, Parcours des Fées, 2016 © Photodicidela

Non loin de Refuge d’Art et du musée Gassendi, la Via Per l’Art Contemporanea (VIAPAC) est un sentier de randonnée transfrontalier de 200 kilomètres servant de jonction touristique entre les villes de Digne-les-Bains en France et Caraglio en Italie. D’envergure européenne, le projet rassemble les travaux d’une douzaine d’artistes contemporains dont Joan Fontcuberta, Paul-Armand Gette, Stéphane Bérard, Mark Dion, Richard Nonas et bien d’autres. On peut encore une fois déplorer le fait que ces artistes de la scène contemporaine se conjuguent seulement au masculin bien que les femmes fassent partie intégrante de ces recherches informelles sur la nature et l’art. Je vous invite à consulter le bel ouvrage de Virginie Luc, Les magiciennes de la terre édité en 2017, qui fait la lumière sur le travail de 17 d’entres elles.

D’autres parcours d’art contemporain accueillent à l’année les randonneurs curieux adeptes de la marche culturelle à l’image de La Forêt d’Art Contemporain dans le Parc Naturel des Landes de Gascogne ou encore Le Vent des Forêts. Implanté dans la Meuse depuis 1998, il constitue l’un des plus anciens « espace rural d’art contemporain » avec 70 bénévoles et 45 kilomètres de sentiers balisés. Chaque année, des artistes plasticiens en résidence étoffent la collection constituée à ce jour de plus de 90 installations.

À l’image du Voyage à Nantes, les territoires ruraux semblent avoir trouvé la parade pour rendre attractif leur territoire et redynamiser leur économie : une installation artistique in situ par-ci par-là le long de sentiers et le tour est joué ! Chaque été, pléthore de festivals d’art contemporain ouvrent leurs portes dans nos vallées et nos campagnes. J’ai choisi de vous présenter l’un d’entre eux qui a une forte dimension sociale et qui s’inscrit réellement dans une démarche de démocratie culturelle.

Installation dans les 5000 hectares du Vent des Forêts © COAL

Située dans la vallée de la Drobie au cœur du Parc Régional des Monts d’Ardèche, cette initiative est née des habitants et des promeneurs qui se désolaient de voir se désertifier leur paysage. De leur union jaillit un projet collectif, Sur le sentier des Lauzes, pour la création d’une « Vallée Culturelle ». Une repartie finement orchestrée contre le douloureux exode rural. Tout en encourageant et en accompagnant les contacts entre habitants, artistes et paysages, l’association a développé des résidences d’artistes qui, chaque année, contribuent à la réalisation d’un Parcours d’Art en Paysage. Une pierre deux coups ! Cet événement fédère les locaux au territoire en leur proposant un renouvellement culturel et attire des touristes avides de découvrir la vallée de manière singulière. Des touristes qui consomment et qui réenclenchent l’économie locale bénéfique aux habitants qui résident sur le territoire. La boucle est bouclée. Ces actions sont menées avec un réel respect de l’environnement et accompagnées d’une réflexion sur l’impact de ces projets par rapport à l’unité des paysages naturels. Une question épineuse qu’il serait imprudent d’ignorer.

Parcours des Fées, octobre 2015 © Serge San

Cette association n’est pas la seule à briller par sa démarche artistique et sociale, à 200 kilomètres à l’est, par exemple, dans la vallée de Crévoux, le Parcours des Fées organisé par l’association Fées d’hiver fait également partie de ces acteurs qui préfèrent « faire ensemble » plutôt que « pour ».

J’espère que vous en êtes maintenant convaincus. La création contemporaine en zone rurale est pleine de ressources quand elle est une manière de nous révéler l’enchantement de nos campagnes et le charme naturel de ses habitants.

Si vous n’en avez toujours pas plein les gambettes, prenez note des prochains rendez-vous de l’été 2019 et venez marcher l’art contemporain. Alors oui, peut-être, vous sentirez un peu plus la transpiration à la fin de votre sortie culturelle mais que diable, nous sommes corps et esprit indissociables, tâchons d’en prendre soin et de les nourrir simultanément le plus souvent possible.

Pour plus d’informations :

- Refuge d’Art : http://www.refugedart.fr

- VIAPAC : http://www.provence-alpes-cuneo.eu/fr/culture/viapac.html

- La forêt d’Art Contemporain : http://www.laforetdartcontemporain.com

- Le Vent des Forêts : http://ventdesforets.com

- Sur le sentiers des Lauzes : http://surlesentierdeslauzes.fr

- Parcours des Fées : http://parcours-des-fees.fr

D’autres parcours d’art contemporain à marcher en France :

- Les bords de la Vire (Manche) : http://www.usine-utopik.com/festival/

- Arras Artitude : http://arras-artitude.fr/fr/accueil/

- Parcours d’art contemporain en vallée du Lot : http://www.magcp.fr/project/measure-the-valleysparcours-dart-contemporain-en-vallee-du-lot01-07-02-09-2018/

- Horizons – Art et Nature en Sancy (Auvergne – Rhône-Alpes) : https://www.horizons-sancy.com

- Les balcons de l’Aigoual (Haute vallée de l’Hérault – Parc national et Cévennes) : https://www.lafilaturedumazel.org/parcours-land-art-les-balcons-de-l-aigoual/

- Aux bords des paysages, Pic Saint-Loup (Occitanie) : https://www.auxbordsdespaysages.com

- Vassivière Utopia (Creuse – Haute Vienne) : https://www.lamontagne.fr/saint-martin-chateau/environnement/creuse/2018/09/26/comment-le-centre-d-art-dessine-le-paysage-avec-son-programme-vassiviere-utopia_12994407.html

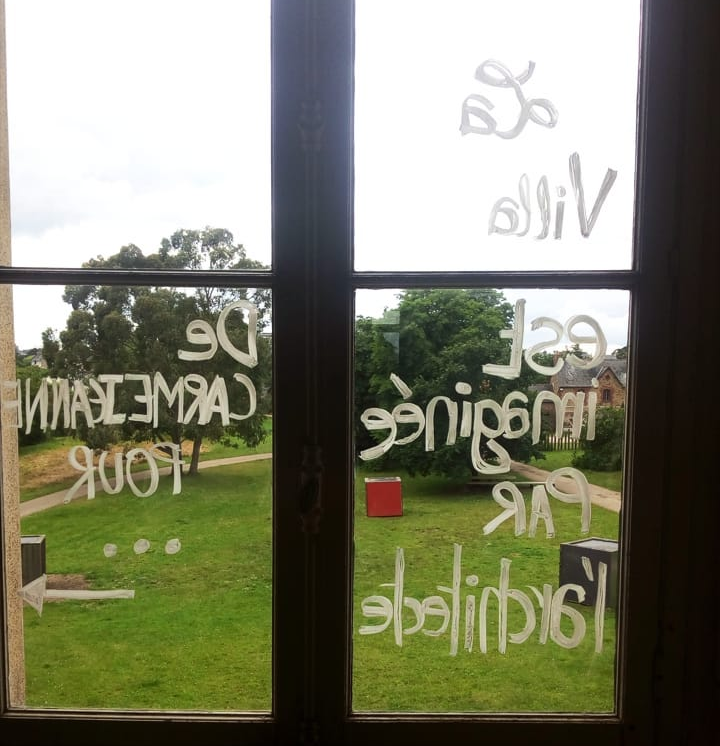

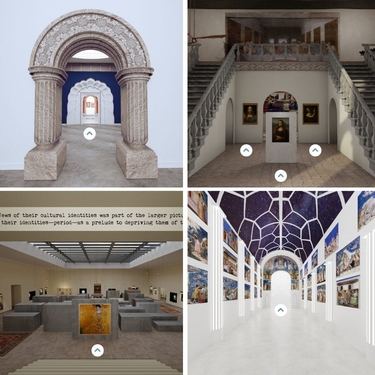

Comment faire de la médiation culturelle dans un lieu fermé au public ?

Insensé, impossible, étrange me direz vous !? C’est pourtant l’une des missions qui a rythmé mon année d’apprentissage à la Villa Rohannec’h à Saint-Brieuc.

Avant de livrer mes « secrets » de médiatrice, un peu de contexte historico-politique

La villa est un lieu en semi-friche, ancienne villa d’armateur, datant du début du 20ème siècle, dont le style architectural est directement influencé des riches villas italiennes.

Achetée par le département des côtes d’Armor en 1946, elle est mise à disposition du Ministère de l’agriculture pour y installer une école ménagère. Collège agricole féminin puis lycée agricole mixte la villa devient un établissement d’enseignement public pendant une quarantaine d’année. Le site ferme en 1994 pour cause de vétusté du bâtiment. Le lieu est semi-abandonné jusque dans les années 2010. Il accueille des réfugiés bosniaques en 1995 et une exposition d’art contemporain Extérieurs/Intérieurs en 1999.

Entre 2011 et 2015, la villa fonctionne sous forme de programmation estivale. Chaque été une équipe composée de vacataires se forme le temps de quelques mois. Les usagers s’approprient le site et en deviennent les « habitants ». Les espaces s’aménagent et se transforment au gré des thématiques des saisons culturelles d’année en année. Les visiteurs sont accueillis au rez-de-chaussée, seul espace aux normes.

Une situation malheureusement fragile au regard du fonctionnement départemental.En 2015, un changement de mandature réoriente le devenir de la villa Rohannec’h. Un restaurant panoramique, une maison de retraite ou un bulldozer pour la détruire ? Que faire de cette vieille villa qui tombe en ruine ? Le site est finalement conservé en tant que site culturel.

Depuis 2016 le site se réinvente en fabrique artistique, culturelle et territoriale à travers le soutien à la création contemporaine. Les artistes et étudiants, plasticiens, designers, paysagistes, cinéastes s’approprient les lieux et proposent des créations faisant écho au lieu et à son contexte territorial. L’accueil de ces différents « habitants » éphémère et leur vision du site de Rohannec’h nourrissent le projet culturel.

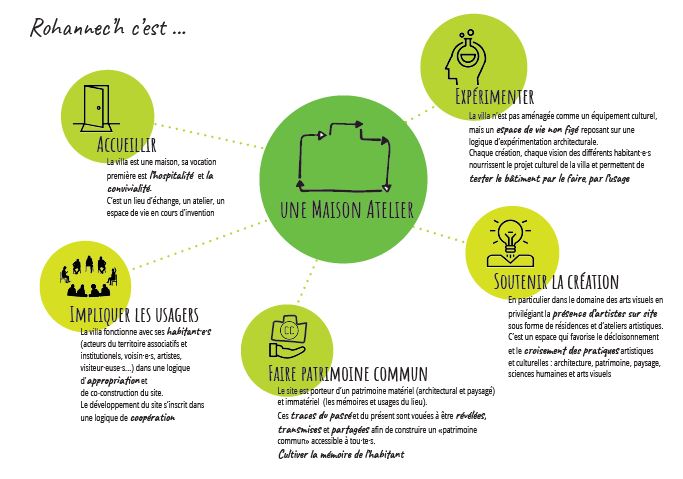

L’accueil et la co-organisation de Museomix en novembre 2018, permet un tournant dans le projet culturel de la villa, lui permettant d’affirmer de grands axes de travail : accueillir, faire patrimoine commun, soutenir la création, expérimenter et impliquer les usagers.

Projet culturel de la villa Rohannec’h © designed by Justine Faure

Accueillir, impliquer les usagers ? Dans un lieu qui n’ouvre que trois fois par an, accessible uniquement au rez-de-chaussée, seul espace mis aux normes pour l’accueil du public (la villa est composé de 3 étages, d’un toit terrasse et d’un sous sol, le tout équivalent à 1300m²) ?

Le problème ? Comment une équipe de 2 personnes peut-elle être présente sur tous les fronts : communication, médiation, logistique, administratif, accueil,… ? Impossible ! Ces grands axes de travail sont des aspirations de développement du lieu, mais cela reste très complexe.

Il ne m’a pas fallu longtemps pour comprendre le contexte dans lequel j’arrivais en apprentissage.

Visiteurs du parc, collègues, élus, voisins… Personne ne semblait comprendre le lieu, ses idées, son devenir… Je devais donc faire preuve d’ingéniosité pour faire comprendre ce qu’il se passait derrière ces grandes fenêtres sans faire entrer le public ! Le parc de villa étant ouvert au public tous les jours, c’est environ 100 000 milles personnes qui déambulent chaque année.

Alors comment ai-je fait ?

Etape 1 : M’identifier auprès des visiteurs pour établir un dialogue avec eux.

« Cher.e.s curieux.ses, je m’appelle Justine et je serai votre hôte pendant les six prochains mois. Je vous embarque dans la vie de la villa à la découverte des traces laissées par ses habitant.e.s d’hier, d’aujourd’hui et de demain, et des histoires qu’elles nous racontent. La villa est mon terrain de jeu : entre intérieurs et extérieur, les murs, fenêtres et terrasses seront mes outils pour dialoguer avec vous ! »

Pendant les rares ouvertures de la villa ou lorsque j’étais de passage dans le parc, cela a permis aux visiteurs ayant des connaissances sur l’histoire du lieu ou ayant vécu à la villa, de pouvoir s’identifier auprès de moi. J’ai ainsi commencé une collecte de témoignages oraux. Même en faisant de la médiation sur un lieu fermé, le contact humain reste important !

Etape 2 : Faire parler les façades : supports de dessins et d’anecdotes

Fenêtres de la ville Rohannec’h © Justine Faure

Aussi simple que cela puisse paraître, c’est ce qui a le mieux fonctionné. En écrivant sur les différentes fenêtres de la villa, je livrais un message, une anecdote sur l’histoire de la villa. C’était assez amusant de voir les passants, depuis mon bureau, lever la tête en l’air pour lire tout en faisant le tour de la villa pour découvrir la phrase complète. Même si ce n’était que quelques mots, une phrase par ci par là, c’était la seule chose que les visiteurs avaient à se mettre sous la dent pendant leur promenade.

Etape 3 : Quand Instagram devient un outil de médiation culturelle

Outre l’idée de faire passer un message historique, je me suis aussi demandé comment montrer l’intérieur sans ouvrir.

J’ai décidé de créer un compte Instagram, réseau social de la photographie. Cependant j’ai utilisé cet outil de communication comme un outil de médiation culturelle. Le but était de réaliser une sorte « d’exposition virtuelle » montrant les intérieurs de la villa et leurs usages à travers le temps et l’histoire du site. Sur le principe du story-telling, les usagers pouvaient chaque semaine découvrir la villa selon une thématique différente et surtout apercevoir et découvrir les intérieurs, les détails, en bref tous les aspects cachés de la villa.

Un principe qui a permis de générer une banque d’images des intérieurs de la villa, des traces laissées par ses divers habitants au fil du temps.

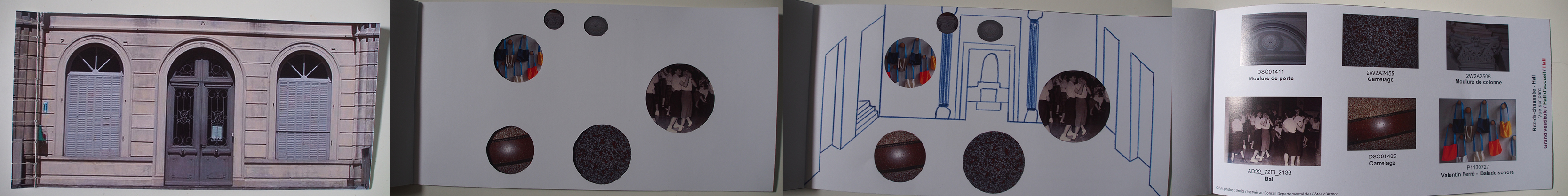

Etape 4 : Un support pour parler de la villa hors les murs

Dans le cadre de la mise en place d’une « bibliothèque buissonnière » dans le parc de Rohannec’h, avec la bibliothèque de la ville de Saint-Brieuc, j’ai eu l’occasion de co-construire un dispositif de médiation.

L’idée était de proposer aux visiteurs un atelier d’expression sur la villa Rohannec’h. Dans un premier temps ils pouvaient écrire et/ou dessiner pour raconter un souvenir, témoigner, inventer la villa du futur, etc.

Dans un deuxième temps les visiteurs étaient invités à deviner les usages et occupations des différentes pièces de la villa par le biais du dispositif suivant :

Le support de médiation villa Rohannec’h © Justine Faure

Les façades de la villa Rohannec’h ont été découpées en quinze morceaux représentant chacun des espaces différents de la villa. Ces morceaux forment de petits carnets construits à la manière des livres de Tana Hoban. Cette photographe et auteur utilise son travail photographique dans la réalisation de livres pour enfants. Le livre Regarde bien1est celui qui a inspiré la démarche créative pour réaliser ce dispositif. Une page noire, un cercle découpé au milieu de la page, duquel on aperçoit un détail de la photo se trouvant sur la page suivante.

Les différents volets du carnet à la manière de Tana Hoban © Justine Faure