Le musée mis en scène

À vos claviers !

Ça y est vous êtes face à votre ordinateur, face à cette page blanche. La barre de rédaction sur votre fichier clignote et le seul mot que vous avez réussi à écrire, assez rapidement sans y réfléchir c’est

PSC :

Au bout d’une heure vous avez envie de taper une déferlante d’injures en majuscules, en rouge, en gras sorti du plus profond de vos entrailles. Le sang monte, vous entendez votre cœur battre dans vos tempes et la migraine pointe le bout de son nez.

Pas de panique, vous n’êtes pas seul et nous allons trouvez des solutions. Vous voudriez être créatif, écrire comme Rimbaud que les mots coulent sur votre clavier. Pas besoin de vous mettre dans cet état vous pouvez trouver cette créativité chez les autres.

Une solution simple pour écrire son Plan Scientifique et Culturel : chercher dans la chanson française !

Expliquons cette technique : vous devez trouver une ligne directrice qui soit le fil conducteur de votre établissement « ce petit chemin qui sent la noisette » mais qui doit avoir une queue et une tête.

Ecrivez en premier la typologie de votre lieu. Vous êtes un musée scientifique tourné vers l’astronomie, simple. Vous voulez que votre public soit « un peu plus près des étoiles » qu’il voyage « plus loin que la nuit et le jour » et surtout « dans l’espace inouï » de votre planétarium. Et voilà de la programmation en pagaille à base d’immersion, d’atelier tourné sur le sensible, des nocturnes, des weekends et pourquoi pas des marathons de l’espace. Et tout ça sur un fond de Julien Clerc et de Véronique Samson « Volons Vers La Lune, Vers Saturne et ses anneaux, Volons vers Vénus et Mars, En capsule Apollo » un succès garanti.

Vous êtes plutôt Musée d’Histoire naturelle et vous voulez être innovant, rapprochez l’art et la nature « comme dans les tableaux du douanier Rousseau, y’a des poissons tropicaux, pleins de piquants sur le dos » que les enfants se rendent compte que « le monde entier est un cactus ». Vous voilà dans une cascade d’ateliers entre art et histoire naturelle à coup de participation, de projets de collaboration, d’exposition géante « pour ceux qui ont un cœur d’enfant ».

Si l’Histoire avec un grand H est votre sujet, est-ce plus compliqué ? Point du tout, il y a des heures et des heures de chanson pour vous. Que ce soit sur la royauté et ce « sombre monarque débarque et étale son pouvoir » ou l’immigration et le fait « qu’être né quelque part c‘est toujours un hasard » et qu’il y a plein de choses en commun entres ses « deux étrangers au bout du monde » ou que vous êtes tourné vers ce « Sunday, bloody Sunday ».

Bref, vous n’allez pas déchanter, et vous vous demanderez peut-être si exposer des points communs entre l’histoire et la science-fiction est une pure fiction. Tout est possible ; suivre la vie quotidienne entre un habitant de Tokyo et un de Singapour, revisiter le poids de la musique rock dans l’histoire de l’Irlande. Bref vous êtes un établissement qui cherche à expliquer sa thématique principale par des pas de côté, notamment à travers les arts.

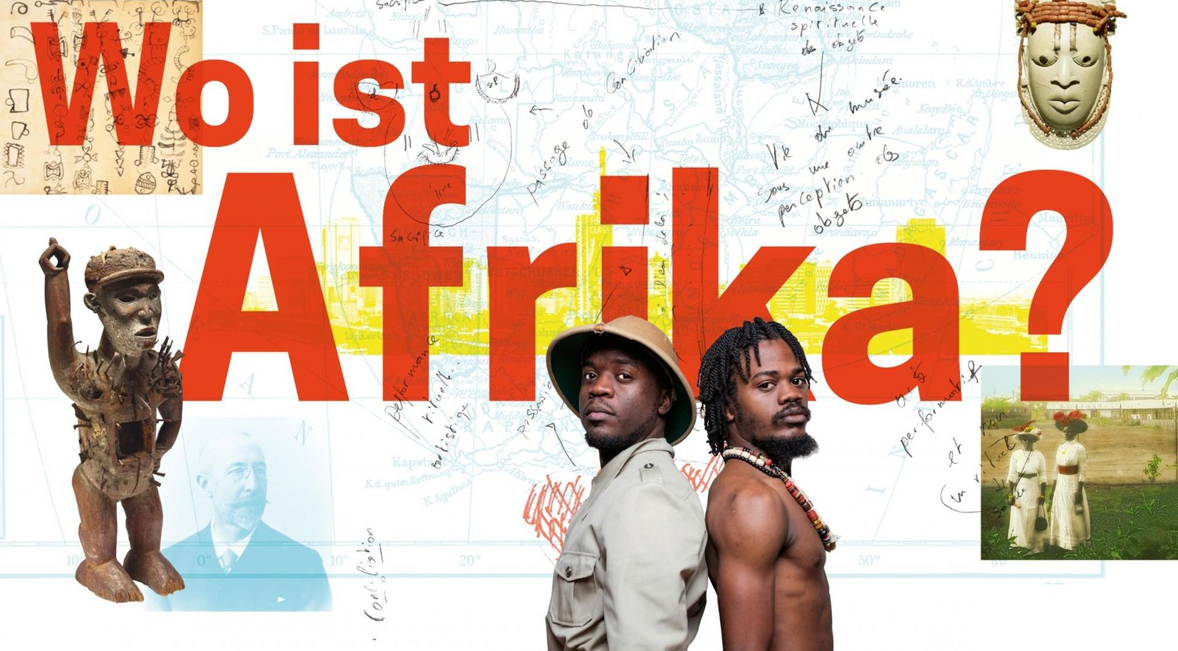

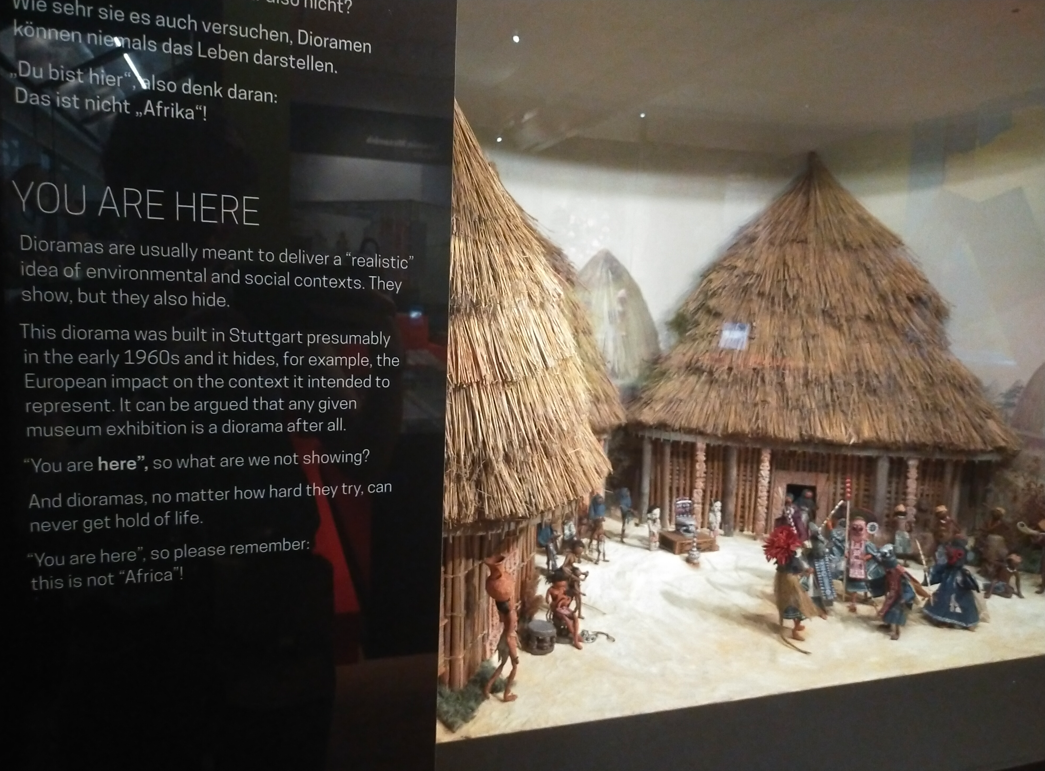

Et pour finir l’Ethnographie ! Bon ça se complique. Comment ne pas tomber dans les clichés des amoureux « d’une terre sauvage » qui demande si un « sorcier vaudou » va leur peindre le visage. Ou encore tout ceux qui vous disent « il paraît que les Chinoises ont de tout petit pied, il paraît que les Chinois ont les cheveux nattés ». Pas de panique ! Vous pouvez toujours axer sur une déconstruction des clichés, expliquer que « le dimanche à Bamako » non ce n’est pas toujours « le jour de mariage », qu’en Afrique ce n’est pas que « l’ambiance de la Brousse ». Allez-y ! Créer un axe sur la musique électronique aujourd’hui au Mali et quand est-il de l’art contemporain au Sénégal ? La culture Hip-hop à Tokyo ?

Alors si compliqué ? Non vous allez dire mais pas sérieux. Et ALORS ? au moins ça débloque, ça détend et on rigole un peu ! Tiens l’humour pourrait-il être une solution ?

Mathilde Pavaut

#PSC

#pageblanche

#chansonfrançaise

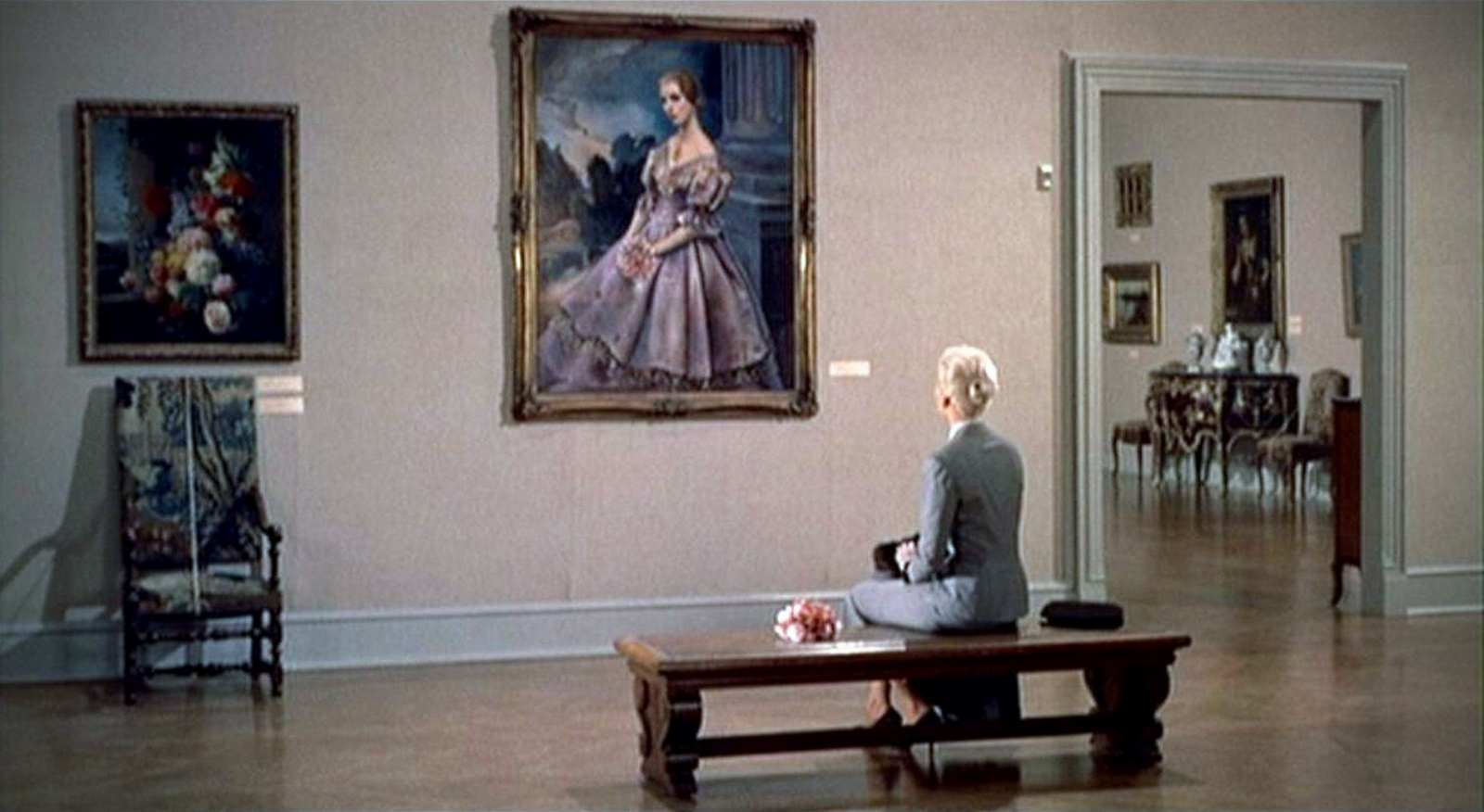

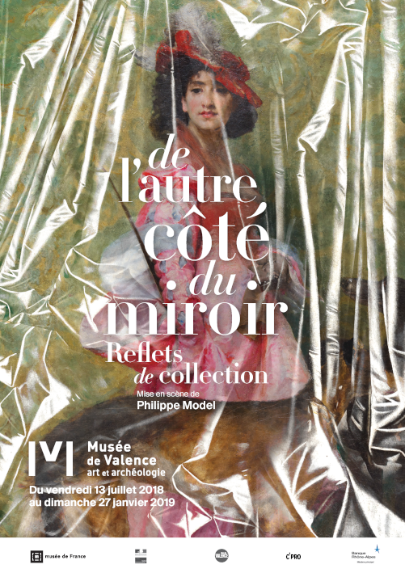

Faut-il renoncer aux expositions permanentes ?

Entre le permanent et le temporaire

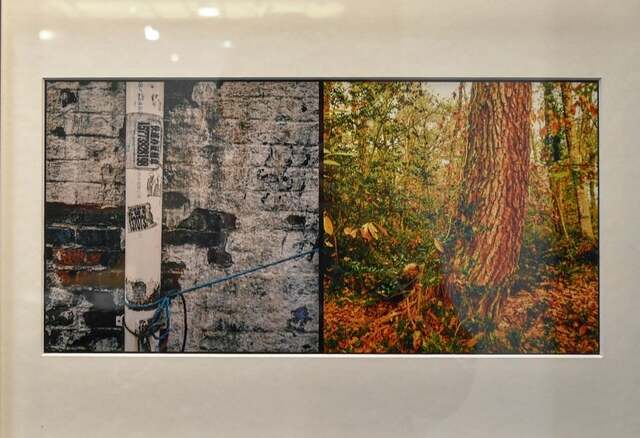

Valérie Jouve au Petit-Palais (Paris) © Laurence Louis

Les expositions temporaires : un atout dynamique considérable

L’excès du temporaire contre la sécurité du permanent

La nécessité d’anticiper le changement

Laurence Louis

À lire :

JACOBI Daniel, « Exposition temporaire et accélération : la fin d’un paradigme ? », La Lettre de l’OCIM [En ligne], 150 | 2013, mis en ligne le 29 novembre 2015, disponible sur http://journals.openedition.org/ocim/1295 ; DOI : 10.4000/ocim.1295, consulté le 12 décembre 2018.

"Arto" quoi ?

Une artothèque c’est quoi ? Communément elle peut se définir comme « un organisme pratiquant le prêt d’œuvres d’art ou de reproductions » (définition Larousse). Celle que je vous propose de découvrir a bien d’autres fonctions.

© L’art de muser

Une artothèque c’est quoi ? Communément elle peut se définir comme « un organisme pratiquant le prêt d’œuvres d’art ou de reproductions » (définition Larousse). Celle que je vous propose de découvrir a bien d’autres fonctions.

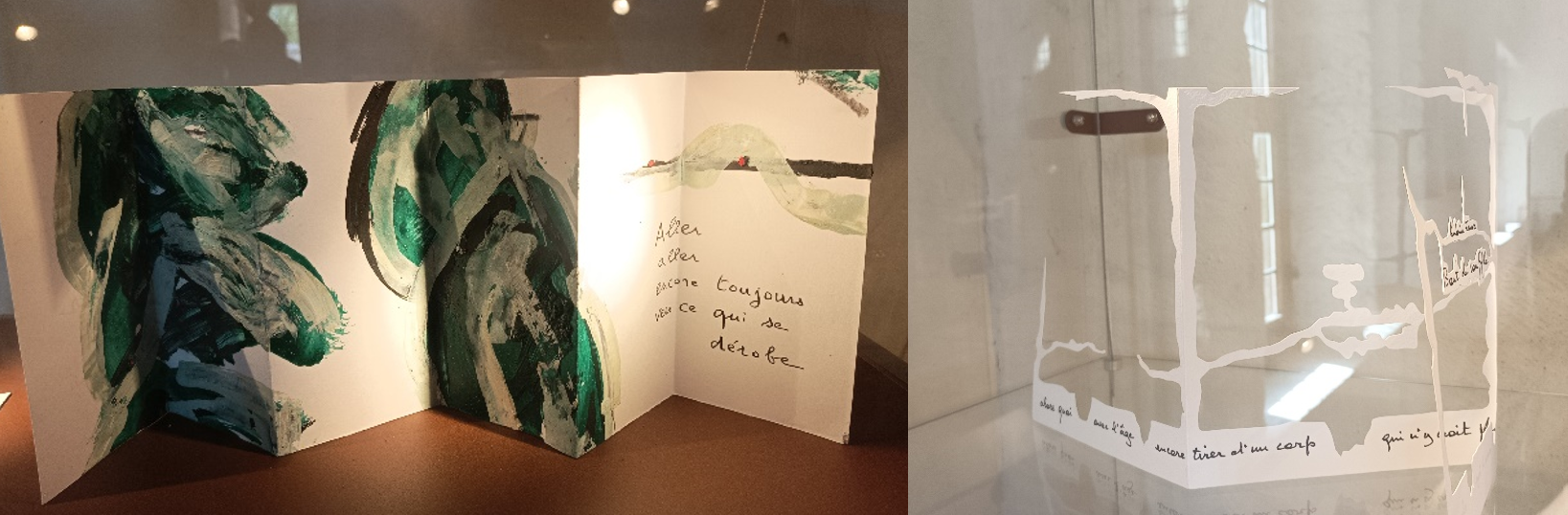

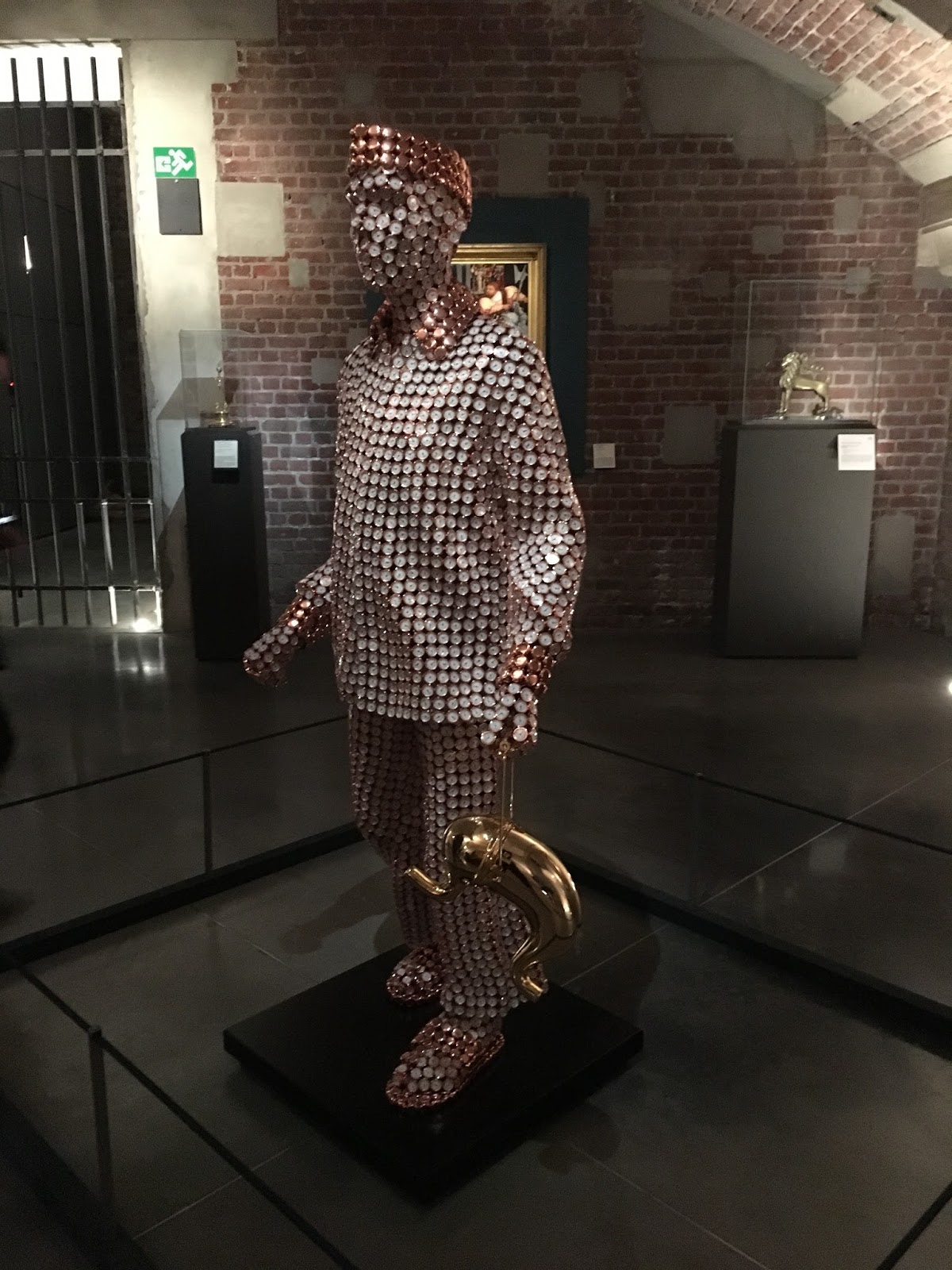

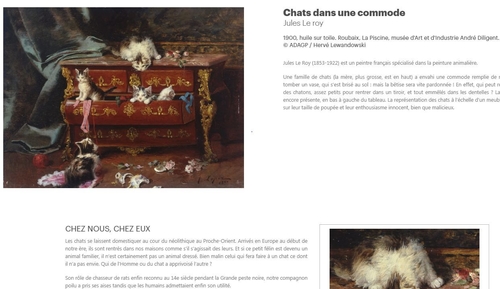

Inaugurée en avril 2015 à l’occasion de Mons 2015, l’artothèque définie ici comme « le musée des musées » se place au cœur du réseau muséal de la ville. Y sont réunies près de 50 000 œuvres d’art issues des collections communales des différents musées de la ville. Des collections, en somme éclectiques, prenant place au cœur de l’ancienne chapelle du couvent des Ursulines, bâtiment datant du XVIIIe, restauré à cette occasion. L’artothèque, réserve mutualisée pour les différents musées de la ville, se donne quatre missions : conserver, restaurer, étudier et communiquer les collections. Ici est offert aux visiteurs la possibilité de s’immerger dans les réserves, de découvrir la face cachée des musées, et les différents métiers de l’ombre gravitant autour. Pensée comme un « Muséum Lab », l’artothèque abrite, en plus des réserves, un espace de numérisation et un atelier de restauration.

Pour des raisons évidentes de conservation la visite de l’artothèque ne consiste pas à mener les publics de réserves en réserves, l’expérience se vit autrement. Dés le hall d’entrée, les visiteurs touchent du doigt les collections, comme placées sous verre les œuvres se dévoilent sans pour autant s’exposer. Il s’agit d’une « vraie » réserve, un lieu où l’optimisation de l’espace est privilégiée et dans lequel les nouvelles technologies rendent visibles les collections. Grâce à la numérisation de nombreuses œuvres, l’artothèque s’est constituée une réserve virtuelle, là est expérimentée une nouvelle façon de valoriser les trésors habituellement cachés aux visiteurs.

©Amandine Gilles

Dispositif tactile présent à l’entrée permettant aux visiteurs d’explorer l’artothèque étage par étage afin d’y découvrir les différents espaces qu’elle abrite et les missions qu’elle se donne.

Pour accéder à cette réserve virtuelle il faut prendre la direction de la nef latérale pour y découvrir une salle où se côtoient différentes technologies. Parmi elles, un écran panoramique incurvé qui, grâce au procédé de la Kinect, permet aux visiteurs d’interagir physiquement avec les œuvres. D’un simple mouvement de bras, de main, le visiteur évolue entre les œuvres, en sélectionne certaines et, grâce à la numérisation HD, en découvre les moindres détails. En somme, le visiteur entre dans l’œuvre.

© L’art de muser

L’expérience ne s’arrête pas là, au centre de la salle sont placés différents mobiliers sur lesquels sont disposées des tables numériques. Trois modes d’exploration sont proposés, de la frise chronologique « Mons au fil des siècles », à la « Visite virtuelle de Mons », en passant par la « Visite de la chapelle », nous sommes amenés à découvrir la diversité des collections montoises. Là aussi le visiteur peut sélectionner une œuvre, puis zoomer pour en découvrir le moindre détail. Pour certaines œuvres l’expérience va plus loin, en les sélectionnant un plan de la salle apparaît, ainsi qu’un schéma du mobilier, des zones précises s’illuminent alors. En effet, certaines œuvres numériques ont leurs pans réels dans la salle, en explorant les différents tiroirs du mobilier les visiteurs découvrent des œuvres de toutes sortes.

© L’art de muser

©Amandine Gilles

© L’art de muser

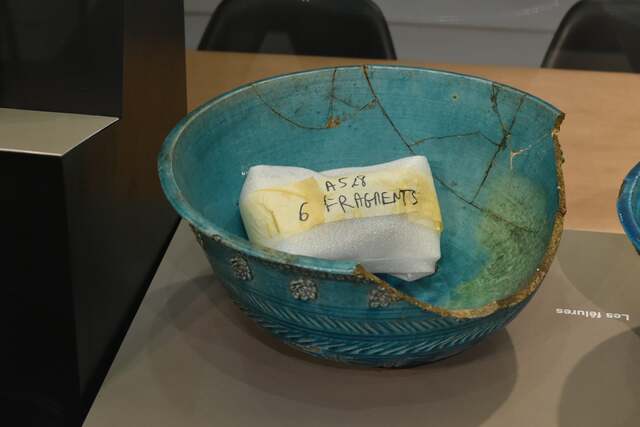

Ce dispositif est aussi le moyen d’exposer de manière ludique les différentes étapes de la restauration d’un objet. Grâce aux différentes numérisations le visiteur peut ainsi contempler l’état d’un même objet à chaque étape de restauration. Ces technologies immersives et participatives permettent de plonger le visiteur dans l’univers des réserves, de lui donner accès aux œuvres, et de lui faire découvrir l’importance de certains métiers, qui lui étaient peut-être inconnus jusque là. L’intérêt est aussi scientifique, en effet, la qualité de la numérisation des différentes œuvres permet notamment la visualisation de détails alors invisibles à l’œil nu.

Pour les visiteurs souhaitant approfondir leurs connaissances, notamment sur une œuvre découverte plus tôt, un centre documentaire est mis à leur disposition au premier étage. Véritable outil au service des publics, on y retrouve une multitude d’ouvrages en lien avec les collections communales et le patrimoine montois.

© L’art de muser

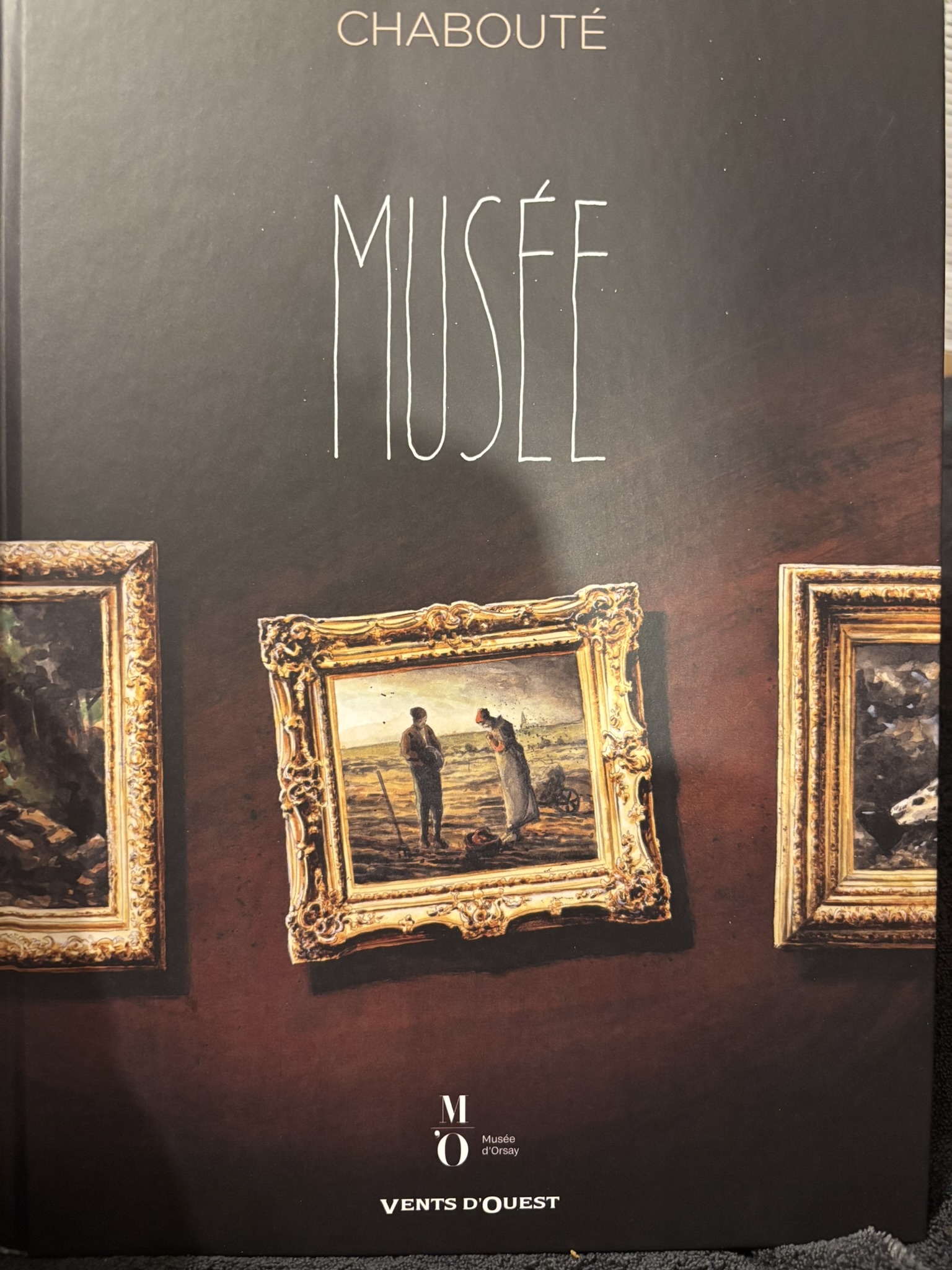

L’artothèque de Mons est un lieu aux potentialités et à l’imagination sans limites. Pour l’inauguration les visiteurs étaient invités à se mettre dans la « peau » d’une pièce entrant dans les collections. Ainsi, à leur entrée dans l’artothèque, emballés telles de véritables œuvres d’art, les visiteurs étaient étudiés par le personnel afin d’évaluer leur état. Selon leur âge et bien d’autres critères, ils étaient ensuite répartis dans les différents services de l’artothèque, l’atelier de restauration pour « les plus abîmés », et les différents espaces de réserve pour ceux « en bon état ». A travers cette immersion originale, les visiteurs découvraient les différents parcours qu’une œuvre d’art pouvait emprunter en entrant dans les collections, et prenaient connaissance des différents métiers liés à la gestion des collections. Actuellement, différents projets de médiation, toujours plus inventifs, sont en cours de réflexion promettant bien d’autres expériences au cœur des réserves !

Amandine Gilles

#Mons2015

#artothèque

Pour en savoir plus : http://www.artotheque.mons.be/

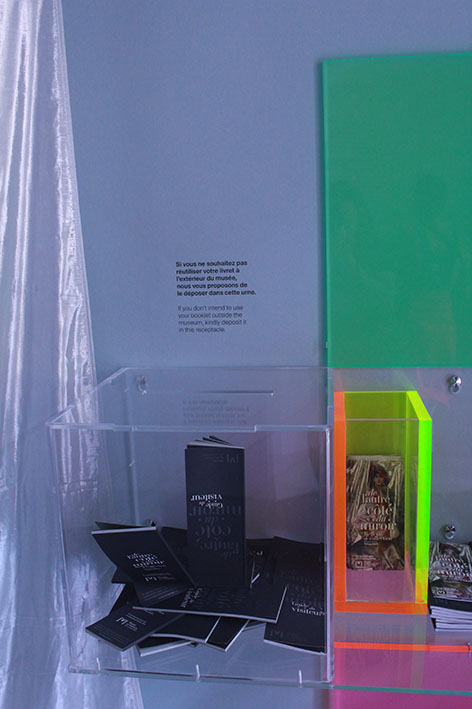

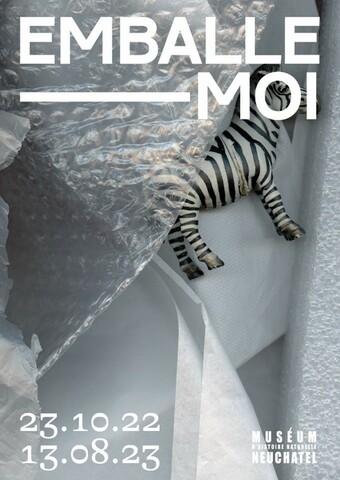

« Emballe-Moi » ou l’histoire d’un déménagement

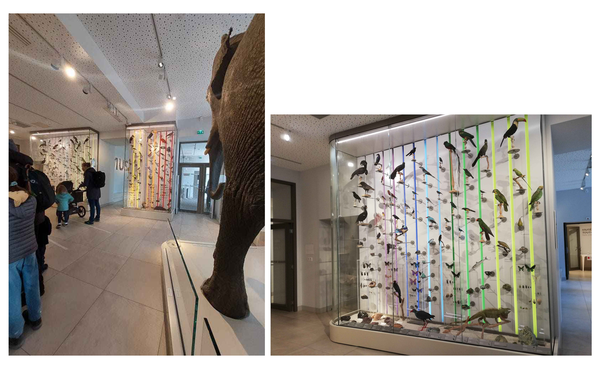

Les musées de Neuchâtel doivent déplacer leurs collections dans de nouvelles réserves communes dans les prochains mois. Le Musée d’Histoire Naturelle dévoile les coulisses de ce projet dans l’exposition « Emballe-moi ».

Entrée du Musée d’Histoire Naturelle. Photographie : M.L.

Les musées de Neuchâtel doivent déplacer l’ensemble de leurs collections non exposées dans des réserves communes à tous les musées de la ville. Cette dernière souhaite créer un pôle muséal de conservation afin de stocker les objets dans les meilleures conditions possibles. Les réserves sont les lieux de dépôt des objets qui ne sont pas exposés : comme l’explique Brice Matthieu, c’est « un lieu de stockage, de transit et de travail », qui doit donc respecter les normes de conservation tout en étant fonctionnel pour permettre au personnel du musée ainsi qu’aux chercheurs et chercheuses de travailler dans de bonnes conditions. Il explique également que depuis les années 2000, nombreux sont les musées qui repensent leurs espaces de réserves, en France, au Pays-Bas, en Angleterre et en Suisse. Bien penser les réserves fait partie du domaine de la conservation préventive, que l’ICOM-CC (Comité pour la Conservation) définit de la manière suivante : « L’ensemble des mesures et actions ayant pour objectif d’éviter et de minimiser les détériorations ou pertes à venir. » La conservation préventive vise donc à conserver le mieux possible et à stabiliser au maximum les objets qui appartiennent aux collections. Les principaux facteurs pouvant impacter une collection sont les suivants : le climat, les nuisibles, la lumière, les polluants, les vibrations et la poussière.

Les bâtiments anciens dans lesquels sont actuellement installées les collections ne permettent pas de garantir de bonnes conditions de conservation, notamment au niveau de la régulation de l’humidité et de la température mais aussi de la sécurité globale. Par exemple au Musée d’Histoire Naturelle de Neuchâtel (MHNN), beaucoup de spécimens sont conservés en alcool dans les collections. Or en cas d’incendie, cela pourrait être dangereux tant pour les collections que pour les personnes qui les fréquentent. Des bâtiments sont aussi loués pour servir de réserves mais les conditions restent inadéquates. La location est onéreuse, des inondations ont eu lieu entre 2014 et 2019 et les réserves sont près de dépôt de meubles ou de nourriture ce qui favorise les infestations d’insectes, proliférations de moisissures… L’ensemble des réserves est aussi surchargé, ce qui les rend peu praticables.

Les nouvelles réserves sont installées à Serrières, une ville située juste à côté de Neuchâtel. Elles regrouperont les collections du MHNN, du Musée d’Ethnologie de Neuchâtel, du Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel et du Jardin botanique. Le complexe d’une surface totale de 5676m2 est réparti sur trois niveaux, dont deux installés en sous-sol, ce qui facilite le respect des normes de conservation. Plus d’un million de pièces vont être déplacées lors du déménagement.

Affiche de l’exposition Emballe-moi © Musée d’Histoire Naturelle de Neuchâtel

Dans ce contexte spécifique du chantier des collections, le MHNN a voulu mettre en valeur et montrer au grand public en quoi consistait les principes du conditionnement avec l’exposition « Emballe-Moi ». Toujours avec humour, l’équipe du MHNN lève le voile sur les coulisses du fonctionnement d’un musée. Les différents corps de métier sont expliqués, tout comme les étapes de conditionnement d’un objet.

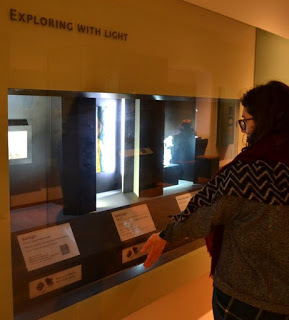

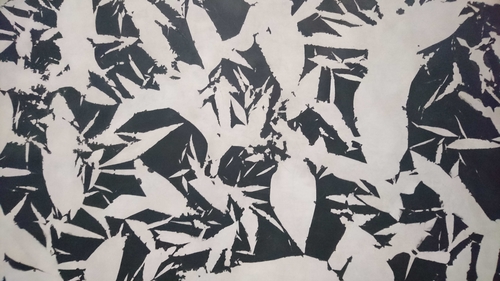

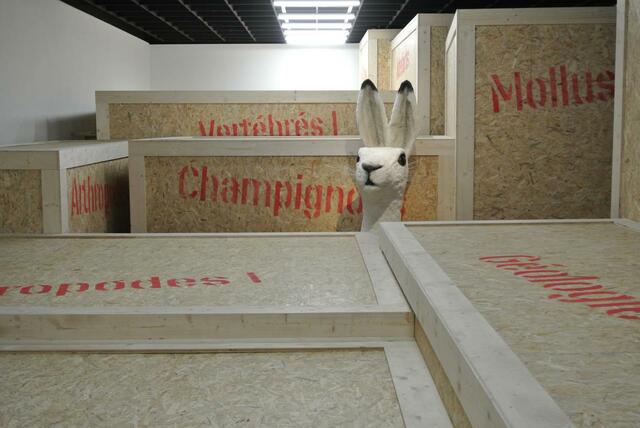

Présenter les collections

L’exposition présente dans un premier temps un état des lieux des collections : mollusques, pierres, insectes, mammifères, etc, et indique quel pourcentage de la collection est présentée dans la pièce (par exemple, dans l’espace consacré à la géologie « Cœur de pierre », le texte de salle nous informe que seulement 0,008 % de la collection est exposée, ce qui permet de réaliser l’ampleur de ce qui est conservé en réserve). Pour chaque pièce, une ambiance sonore en lien avec les éléments est diffusée : toujours dans la salle géologique, on écoute des sons rocheux et métalliques alors que la salle consacrée aux coraux nous donne l’impression d’être plongé.es dans une ambiance sous marine mystérieuse. Dans chaque salle, sont expliquées les différentes méthodes de conservation et leur évolution au cours du temps : pour la conservation des insectes par exemple, ils pouvaient être piqués sur des épingles, en « papillote » c’est à dire dans des enveloppes de papier pour protéger les ailes des papillons par exemple, dans l’alcool ce qui permet de stabiliser les spécimens en les gardant hydratés et en préservant leur forme ou bien montés sur des « paillettes », des petits morceaux de cartons, pour les spécimens trop petits ou trop fragiles. Les plantes étaient plutôt séchées dans des herbiers ou lyophilisées : retirer toute l’eau supprime le risque de moisissure tout en gardant la forme intacte.

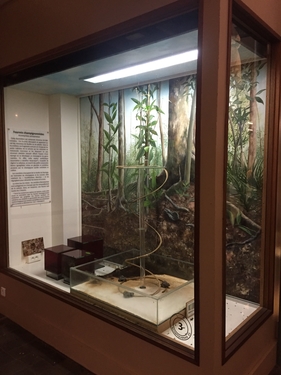

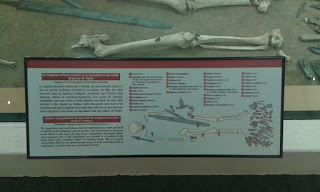

Vitrine qui présente le conditionnement en papillote. Photographie : M.L.

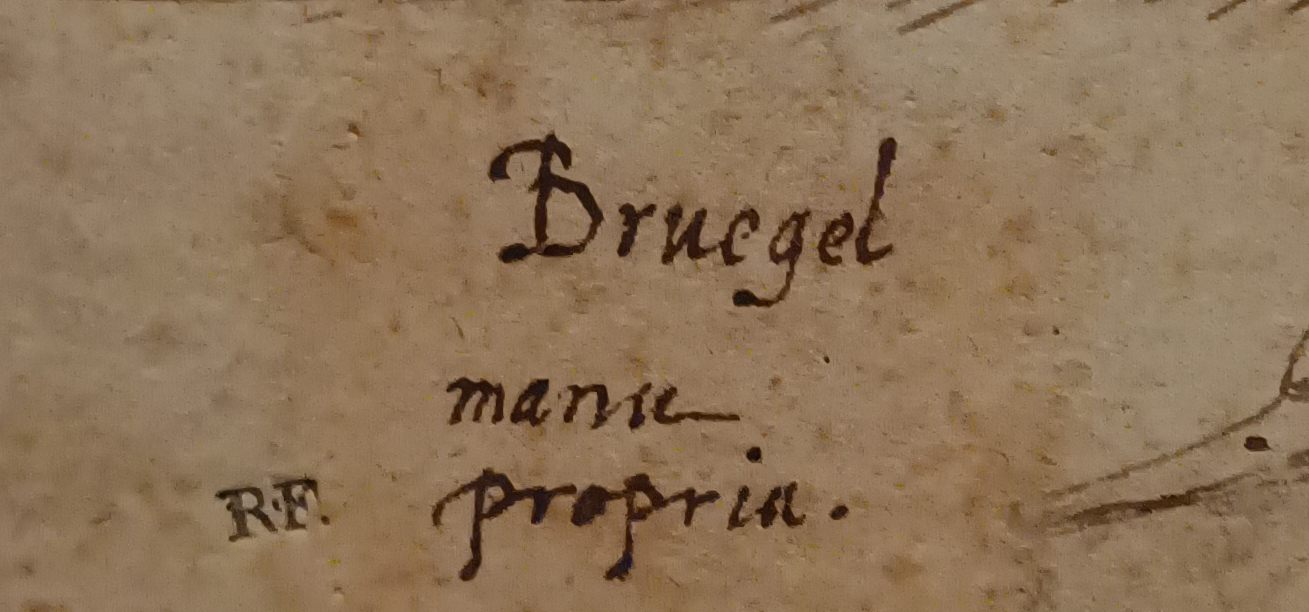

Toutes les méthodes sont expliquées par des cartels à la fois précis et très clairs. Une pièce du parcours présente aussi l’importance des archives qui constituent une part non négligeable des collections : 25 mètres linéaires d’archives, 9600 diapositives et 5,5 téraoctets de données. Intitulée « Souvenirs, souvenirs », cette pièce permet d’insister sur l’importance de conserver les objets mais aussi toutes informations qui s’y rattachent : provenance, condition de la donation, fonction originale. Un objet « sans histoire » et sur lequel on ne sait rien perd en valeur scientifique. Ainsi, malgré les difficultés à lire la graphie ancienne d’un.e scientifique, archéologue ou d’un.e passionné.e d’art et d’histoire, ces indications écrites parfois à la hâte au revers des prospectus de l’époque sont à conserver précieusement. Après avoir présenté les collections, l’exposition explique l’utilité et la nécessité de conserver autant d’objets, en expliquant les différentes valeurs qui leur sont attribuées : scientifique, artistique, historique, de rareté, financière, associative (un objet qu’on associe à une personne célèbre par exemple), pédagogique et commémorative.

Elément de scénographie expliquant la valeur financière des objets. Photographie : M.L.

Emballement : Mode d’emploi

Dans un deuxième temps, le parcours présente le projet de déménagement et explique les différentes actions qu’il faut mettre en œuvre pour le réaliser, avec la thématique principale : comment « emballe » - t-on des objets ? Dans une grande pièce qui ressemble à un atelier de travail des réserves, l’exposition présente la réalisation de châssis, de grands cadres en bois qui permettent de transporter les spécimens imposants ainsi que la fabrication de boîtes en carton de conservation, dans lesquelles va être emballée la majorité de la collection. Les matériaux utilisés pour les conditionnements sont aussi présentés, en insistant sur leur stabilité car si ces matériaux se dégradent, ils pourraient abîmer l’élément qu’ils conservent. Les étapes précédant l’emballage sont aussi expliquées, comme le dépoussiérage des spécimens conservés depuis des dizaines d’années dans les réserves, d’autant plus important qu’il permet de surveiller l’état, de vérifier qu’il n’y a pas d’infestation de ravageurs et d’éliminer la poussière qui contient des substances toxiques utilisées auparavant pour repousser les insectes notamment. Tout du long de la pièce, des vidéos jouent avec les codes de la culture télévisuelle et d’internet très contemporain : un « tuto » pour réaliser un châssis, une émission « Nouveau look, nouvelle vie de bocal » qui présente le relooking d’un spécimen conservé dans un bocal d’alcool ou bien un « unboxing » d’une boîte de conservation.

Le spectacle du zèbre. Photographie : M.L.

L’humour est un des atouts majeurs de l’exposition car il permet de faire passer beaucoup d’informations de manière claire et ludique. Les nombreux jeux de mots dès le titre de l’exposition mais aussi dans les titres des salles (« Sortir de sa coquille » pour l’espace consacré aux mollusques, « Je t’ai dans la peau » dans la salle des vertébrés mammifères ou encore dans la dernière pièce de l’exposition) permettent de désacraliser l’espace du musée afin de le rendre plus accessible. La dernière pièce, qui reprend les codes scénographiques d’un théâtre avec sa scène, son parterre de sièges pour les spectateurs et spectatrices et ses coulisses présentent les différents métiers et rôles dans le musée : la restauratrice, à ne pas confondre avec la « restauratrice » qui prépare les plats pour le restaurant du musée, le taxidermiste conduit en taxi par une chouette ou encore les conservateurs, à ne pas confondre avec les mauvais conservateurs qu’on met dans trop d’aliments industriels (vidéo disponible en ligne) !

Les « coulisses » du musée. Photographie : M.L.

Exemple d’une vitrine dans la salle consacrée à la géologie. Photographie : M.L.

Emballe-moi est une exposition vraiment réussie parce qu’elle présente un projet de déménagement complexe de manière très pédagogique : elle « dépoussière » l’image guindée et parfois ennuyeuse que peuvent avoir certains musées grâce à l’humour, l’autodérision mais aussi la poésie qui se dégage de l’atmosphère générale de l’exposition dont la scénographie, qui alterne entre ambition épurée et référence décalée, aide vraiment à porter le propos. Elle intègre un public très large grâce à ses textes clairs et ses références à la pop culture, que ce soit des émissions de télévisions, des publicités ou des formats courants sur les chaînes Youtube. Les visiteurs et visiteuses sont invité.es à prendre part à ce déménagement, en assistant en direct chaque mercredi au travail des conservatrices-restauratrices ou en participant à un atelier d’emballage, qui reprend le déroulement classique du conditionnement (constat d’état, dépoussiérer, concevoir la boîte de transport…). C’est une exposition accessible tant pour le public novice qui découvre avec plaisir les « coulisses », les espaces cachés auxquels il est difficile d’avoir accès habituellement, sinon pour les personnes plus spécialistes et les professionnel.les qui peuvent néanmoins redécouvrir sous un nouveau jour ce qui leur est familier.

Exemple de scénographie dans la salle présentant le conditionnement. Photographie : M.L.

Marine Laboureau

Pour en savoir plus :

- DAYNES-DIALLO Sophie, VASSAL Hélène (dir.), Manuel de régie des œuvres : gérer, conserver et exposer les collections, Paris, La documentation française, 2022.

- Conseil communal, Rapport concernant une demande de crédit pour la création d’un pôle muséal de conservation à Tivoli Nord (Neuchâtel) :

- https://www.neuchatelville.ch/fileadmin/sites/ne_ville/fichiers/votre_commune/cg_rapports_objets /2023_Rapport_concernant_une_demande_de_credit_pour_la_creation_d_un_Pole_museal_de_cons ervation_a_Tivoli_Nord.pdf

- Présentation de l’exposition sur le site internet du MHNN : https://www.museum neuchatel.ch/expositions/exposition-temporaire-emballe-moi/

#conservation #chantier des collections #réserves #Musée d’Histoire Naturelle de Neuchâtel

« La santé d’abord », une exposition à effets secondaires à la Stapferhaus

Le 10 novembre 2024, la Stapferhaus ouvrait sa nouvelle exposition « Hauptsache gesund » autrement dit « La Santé d’abord ». Au cœur de la ville de Lenzbourg en Suisse allemande, ce musée est un lieu de dialogue et de réflexion sur les grandes questions de notre époque par une approche muséographique singulière. Comment traiter, dans un espace muséal, un sujet aussi vaste et complexe : sociétal, politique et intime que celui de la santé ?

Le musée comme grande scène ludique de réflexion

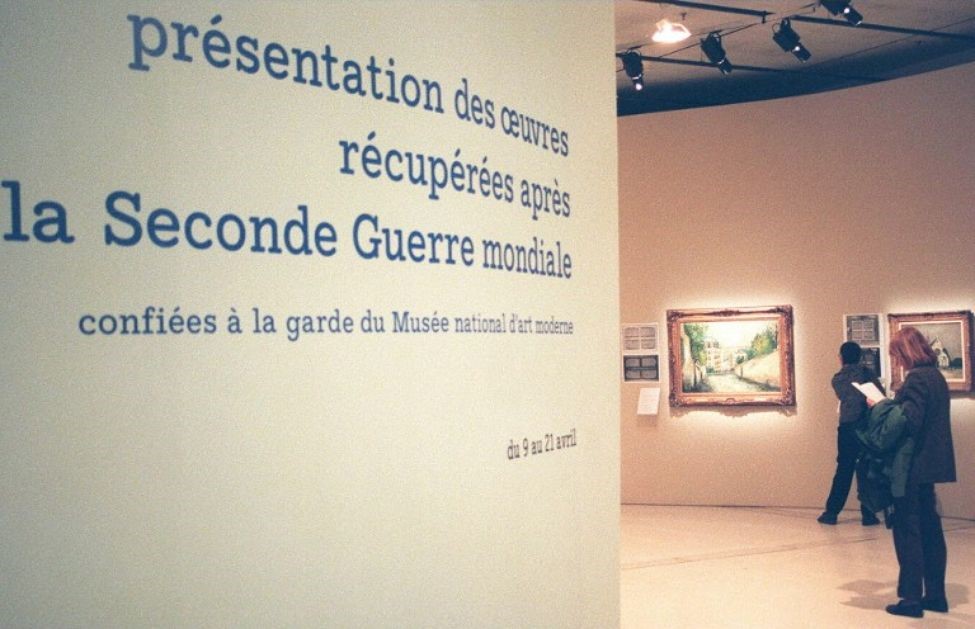

Fondée en 1960 par Pro Argovia, Pro Helvetia, le canton d’Argovie et la ville de Lenzbourg, la Stapferhaus était à l’origine un collectif organisant des réunions et des débats dans le château de la ville suisse. Ce n’est que 30 ans après sa création que la Stapferhaus organise sa première exposition : « Anne Frank et nous ». Dirigée par Hans Ulrich Glarner, elle questionnait le rôle de la Suisse dans la Seconde Guerre mondiale.

Depuis 2018, le musée dispose de ses propres locaux. Ce bâtiment face à la gare de Lenzbourg, est conçu pour être modulable et évolutif. D’extérieur c’est une grande boîte noire, mais ses murs, ses sols et ses escaliers sont mobiles, permettant d’adapter l’édifice au contenu, aux modèles de médiation et au public. Au travers de grandes expositions temporaires, la Stapferhaus interroge de grands sujets intemporels ou de notre époque, tels que le temps, l'argent ou la vérité. Ce lieu se veut un espace de rencontre et d'échange, où chacun, quel que soit son âge ou son expertise, peut explorer et dialoguer autour des enjeux contemporains. L’institution a d’ailleurs une approche participative, puisque pour chaque projet d’exposition elle prend le pouls de la population suisse, en interrogeant les institutions scolaires ou culturelles à proximité.

Le fonctionnement intrinsèque de ce musée de société est particulier. Environ tous les deux ans, le bâtiment est entièrement adapté à une nouvelle exposition. Toute la Stapferhaus se met aux couleurs de la thématique : le site internet, la carte de la cafétéria, la boutique, etc. C’est ainsi que depuis quelques mois, une nouvelle exposition habite les murs de la Stapferhaus : « La santé d’abord. Une exposition à effets secondaires ». Programmée jusqu’au 26 octobre 2025, cette nouvelle proposition interroge notre rapport contemporain à la santé, devenue l’une des grandes promesses de notre époque. Au fil d’un parcours poétique, social et scientifique, les visiteurs sont invités à réfléchir aux multiples facettes de la santé : de la quête du bien-être à la gestion de la maladie, en passant par les responsabilités individuelles et collectives, ainsi que les implications économiques du système de soins. Le circuit se structure autour de six étapes, mimant la logique d’un parcours de soin : la salle d’attente, l’examen, le diagnostic, le traitement, l’urgence et la sortie.

Entrer par la poésie et l’intime

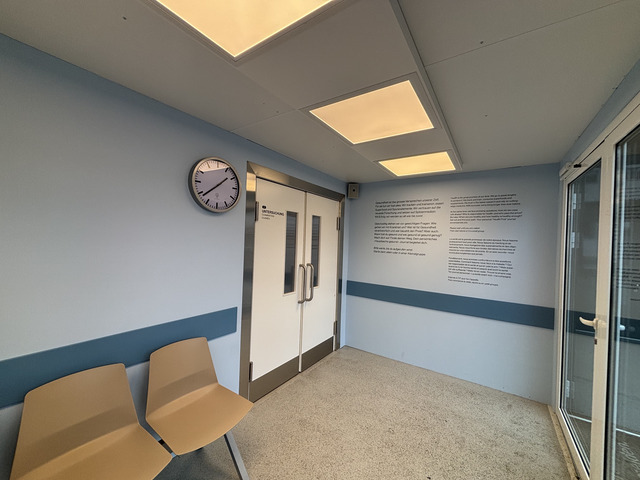

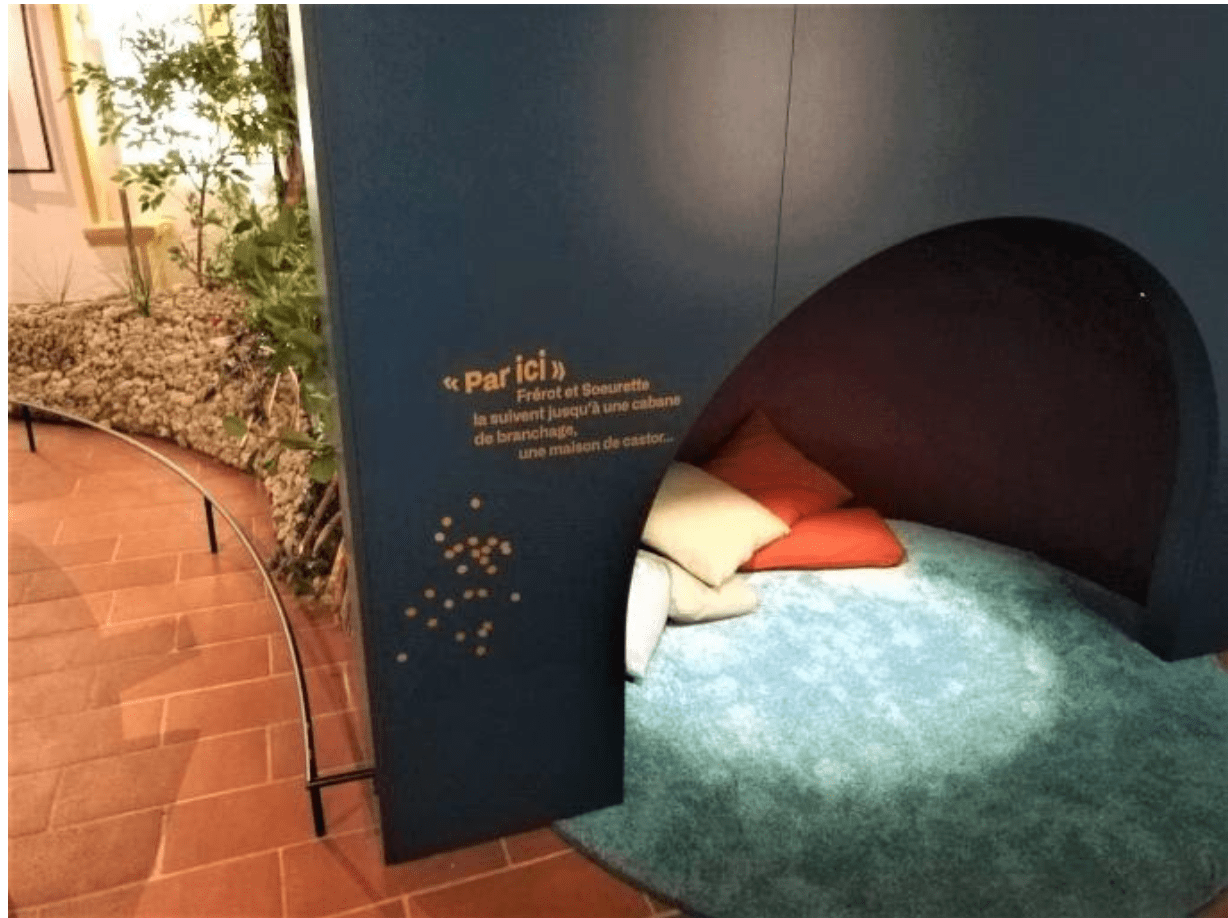

La salle d’attente, « Hauptsache gesund » (©Stapferhaus, photo prise par Loraine Odot)

L’exposition conçue par Sibylle Lichtensteiger et Sonja EnzMuni s’amorce déjà dès l’extérieur du bâtiment : le visiteur pénètre dans une salle d’attente reconstituée. Loin de passer inaperçue, cette structure vitrée, en excroissance de l’imposant bâtiment sombre, capte le regard des passants et intrigue autant qu’elle invite à entrer. Muni de son petit « journal personnel » pour l’accompagner le long de sa visite, il prend place dans ce décor familier où une horloge bat lentement, toutes les deux secondes, instillant cette temporalité ralentie, presque oppressante, qui précède les rendez-vous médicaux. Lorsqu’une annonce vocale l’invite à rentrer, le visiteur quitte le sas et entame son parcours de visite par l’examen. Écouter ses battements cardiaques, tester son odorat et son souffle ou faire un rapide bilan émotionnel… Le long de ce couloir voilé, le visiteur prend un temps pour soi. Une incursion poétique et physique avant de pénétrer dans la salle de diagnostic.

Le diagnostic, « Hauptsache gesund » (©Stapferhaus, photo prise par Loraine Odot

Libre de déambuler dans la vaste salle aux lumières tamisées, le visiteur est invité à écouter une série de témoignages, assis face à différents malades. À hauteur de regard, il constate, au fil des récits, la diversité des parcours médicaux, du vécu de l’annonce du diagnostic à la gestion du quotidien. Les voix sont multiples, tous âges, genres et origines confondus, et livrent des expériences poignantes, engagées et parfois surprenantes. Cette même salle permet un bref historique des progrès de la médecine, en mettant en lien des objets historiques de soins et des capsules vidéo animées retraçant la découverte de maladies communes telles que la dépression, la maladie d’Alzheimer ou l’endométriose. Suite à cette incursion dans les réalités personnelles, empiriques et diversifiées de la maladie, le visiteur se dirige vers la salle de traitement.

Se perdre dans dans le supermarché de la santé et explorer les possibles

Comment soigne-t-on aujourd’hui ? Dans la plus vaste salle de l’exposition, cette question sert de fil rouge à un parcours interactif où les traitements, les pratiques de soin, et les méthodes pour se maintenir en bonne santé sont abordés dans toute leur diversité. L’espace, structuré comme les rayons d’un supermarché, permet au visiteur de circuler d’un univers à l’autre selon une logique à la fois limpide et floue. Chaque section est mise en scène avec un décor évocateur, facilitant la compréhension du propos.

Les traitements, le supermarché de la santé, « Hauptsache gesund » (©Stapferhaus, photo prise par Loraine Odot)

La visite débute dans l’arrière-boutique d’une pharmacie, où chaque tiroir se centre sur un médicament emblématique : son usage, ses effets et les débats scientifiques passés ou actuels. Plus loin, un bloc opératoire projette des vidéos non-censurées d’interventions chirurgicales courantes (extraction de dents de sagesse, trépanation, mastectomie, etc.). Une manipe adjacente invite le visiteur à se glisser dans la peau d’un chirurgien, réalisant un geste de précision sous la pression du chronomètre. Le défi révèle toute la difficulté et la rigueur de ce métier aussi familier qu’étranger. L'exploration se poursuit dans des dispositifs qui mettent le corps à contribution, comme cette barre de traction à laquelle il faut se suspendre pour voir s’afficher le texte vantant les bienfaits de l’activité physique. Dans d’autres « rayons » de ce supermarché, des objets de soin (respirateur, dialyseur, couveuse, etc.) sont mis en regard avec des récits de patients. Ces témoignages humains dépassent le statut de ces simples machines en leur attribuant des vécus réels. Ainsi, à côté d’un cartel évoquant le coma vécu par un patient anonyme, des écouteurs diffusent les musiques qui tournaient durant son séjour à l’hôpital.

Les traitements, santé mentale et art thérapie, « Hauptsache gesund » (©Stapferhaus, photo prise par Loraine Odot)

Cette grande salle accorde également une place centrale à celles et ceux qui prennent soin : aides-soignants, pompiers, ou même un robot conversationnel en maison de retraite, soulignant que le monde médical repose avant tout sur les relations humaines. Il ne s’agit pas ici de proposer un panorama des métiers de la santé, mais de mettre en lumière les liens humains inhérents aux pratiques de soin. En parallèle des thérapies médicales usuelles, l’exposition met en scène des pratiques alternatives que l’on mobilise dans cette « course à la bonne santé ». Une reconstitution d’un véritable supermarché passe en revue les régimes alimentaires en vogue : sans gluten, végan, riche en protéines… et décortique leurs origines, leurs buts et fondements scientifiques (quand il y en a !).

D'autres installations mettent en lumière l'importance des liens sociaux, et du « prendre soin » : un bureau pour écrire un courrier à un proche, une peluche géante qui délivre un message bienveillant lorsqu’on la serre dans ses bras, ou encore un « sas de décompression » où l’on ne pénètre qu’une fois débarrassé de son téléphone. Comme une bulle méditative, le visiteur est invité à prendre le temps et à déconnecter. Dans cette même quête du bien-être physique et intérieur, un espace massage (avec sièges massants et des outils d’auto-massage en bois) offre une pause relaxante pour reprendre son souffle dans ce long parcours d’exposition. Le fond de la salle est consacré intégralement à la psyché. Les murs ornés d’œuvres d’art-thérapie créent une échappée artistique autour de la santé mentale. Dans cet espace, un jeu de cartes conversationnel incite les visiteurs à dialoguer avec leur prochain, ami ou inconnu, à briser la glace et à se confier. Ce dernier espace rappelle, là encore, que la santé est une affaire de corps, d’esprit et de lien avec les autres.

Au cœur du « supermarché de la santé », une estrade attire l’attention : celle des urgences. Dans cette salle d’hôpital aux tons bleutés, le visiteur adopte la posture d’un interne, debout face à un brancard, observateur privilégié du malade examiné : le système hospitalier suisse. C’est ici seulement que l’exposition traite du système de santé du pays, et pas n’importe comment : par le prisme de sa crise. Autour du lit, une nuée d’écrans diffuse des interviews d’hospitaliers, de chercheurs et de responsables institutionnels qui livrent un état des lieux. Qui est responsable ? Qui paie, et à quel prix ? Comment s’organise concrètement l’hôpital aujourd’hui ? Ce dispositif ouvre une incursion politique, au cœur d’un sujet jusqu’ici traité essentiellement par l’humain et le médical. Il rappelle que la santé d’un pays est le reflet de ses politiques de santé publique.

Sortir par la poésie et la douceur

Pour clore le parcours, le visiteur emprunte un large couloir, un écho au premier traversé en entrant dans l’exposition. Ici, les murs sont tapissés d’oreillers et de banquettes molletonnées, dans une palette de couleurs douces et chaleureuses. Quelques phrases brodées sur la literie délivrent des messages bienveillants, invitant au lâcher-prise et à la douceur.

La sortie, « Hauptsache gesund » (©Stapferhaus, photo prise par Loraine Odot)

Par endroits, des témoignages audio de soignants viennent ponctuer ce dernier espace. Ils partagent des expériences professionnelles sur la vie et la mort, ces deux passages inévitables, qui sont ici abordés sans tabou, avec humanité. L’un d’eux, par exemple, donne la parole à une infirmière en soins palliatifs racontant comment elle a accompagné un patient dans ses derniers instants, comment la vie a quitté la pièce progressivement. A côté, le témoignage d’une maïeuticienne décrit les premiers cris d’un nouveau-né en salle de naissance. Puis, au bout du couloir, sur le dernier mur, un message essentiel vient refermer l’expérience : « Prends soin de toi. »

Loraine ODOT

#santé, #interactif, #sujetdesociété

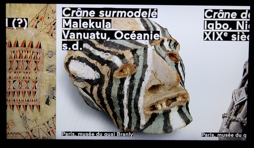

« Les Olmèques et les cultures du Golfe du Mexique » : un rendez-vous manqué ?

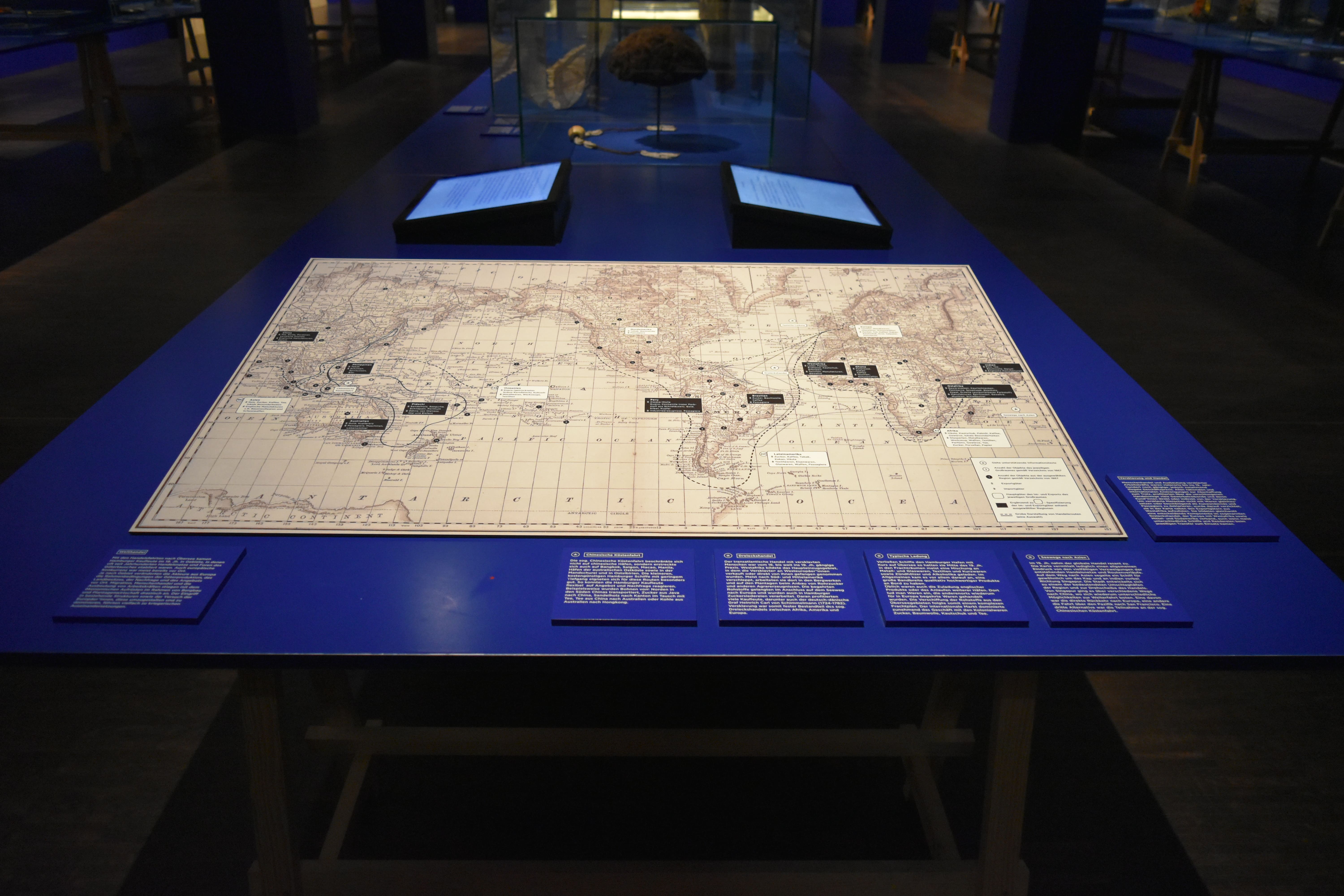

Du 9 octobre 2020 au 25 juillet 2021, le musée du Quai Branly – Jacques Chirac présente l’exposition « Les Olmèques et les cultures du Golfe du Mexique ». Si une exposition sur les Olmèques avait déjà été présentée aux États-Unis (« Olmecs, colossal masterworks of Ancient Mexico », Los Angeles County Museum of Art, octobre 2010 – janvier 2011 ; de Young Museum, San Francisco, février – mai 2011), ce sujet est encore inédit en Europe. Dédiée à la mise en lumière de civilisations encore peu connues, du grand public et même des archéologues, cette exposition présente le brassage culturel qui a caractérisé le Golfe du Mexique durant près de trois millénaires.

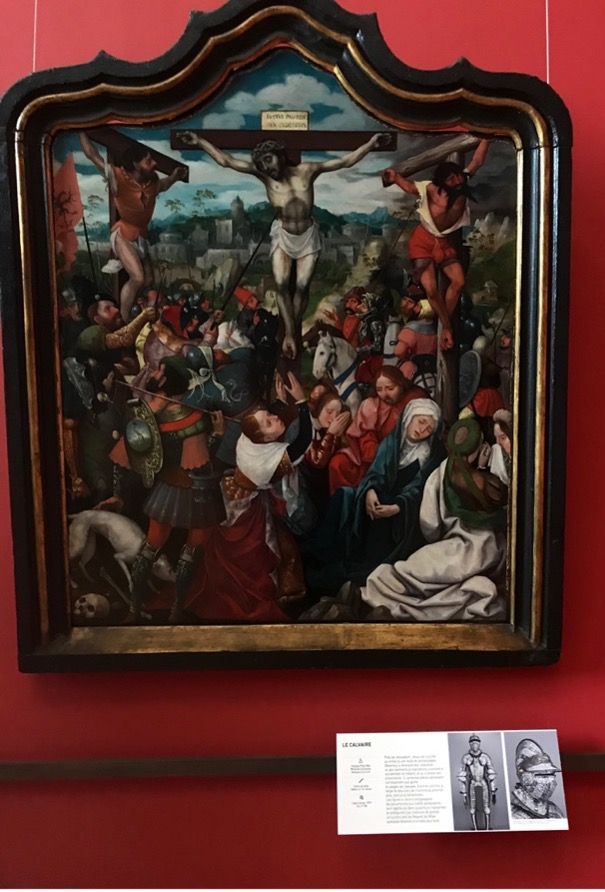

Un parcours qui met en lumière ces cultures…

L’exposition commence dès le hall d’entrée du musée par la présentation d’une tête colossale, caractéristique de l’art Olmèque. Présentée sur un socle de couleur bleu canard, cette œuvre invite le.a visiteur.euse à emprunter la rampe pour en découvrir davantage.

Tête colossale présentée dans le hall du musée © E. V-P

En entrant dans l’exposition, présentée sur la mezzanine Est du musée, le.a visiteur.euse découvre alors le début du parcours. Celui-ci commence par une courte présentation du propos de l’exposition : les Olmèques, et leur influence sur les autres cultures de cette région mésoaméricaine. Le texte informe aussi le.a lecteur.rice de ce qu’il va voir : des objets exceptionnels, jamais montrés en France.

La première séquence, au fond bleu canard, est dédiée plus spécifiquement aux Olmèques, la période durant laquelle ils se sont développés mais aussi leurs caractéristiques, comme l’organisation en ville ou la statuaire monumentale. À côté de ce texte introductif, une frise rappelle la chronologie mésoaméricaine et les différentes périodes – préclassique, classique et postclassique. Des objets illustrent alors les caractéristiques de cet art olmèque, comme le groupe des monuments 7 à 9, dit « Ensemble des Azuzules », retrouvé sur le second site de San Lorenzo. Cette séquence présente aussi plus en détail les villes de San Lorenzo et de La Venta, considérées comme les capitales olmèques. Un film diffusé au milieu de cette séquence retrace de manière assez romancée l’histoire de la culture.

Texte de la section « Les Olmèques », frise et carte © E. V-P

La deuxième séquence, sur murs jaunes, aborde la question centrale de l’écriture et de la linguistique dans la culture olmèque. Si les populations n’ont développé une forme d’écriture que tardivement, celle-ci va considérablement influencer les cultures qui la suivent, jusqu’aux Mayas et aux Aztèques. Les stèles présentées sont décryptées sur le mur leur faisant face, des dessins soulignant les photographies des glyphes.

La séquence suivante, intitulée « femmes et hommes du Golfe », sur fond blanc, présente l’influence de l’art olmèque sur les autres cultures du Golfe. Au centre de la pièce est placée une sculpture olmèque, entourée d’autres pièces de cultures contemporaines ou suivantes. Seulement une seule d’entre elle est mise en avant : les Huastèques, dont un court texte présente l’origine et le développement.

La quatrième séquence, avec des cimaises et des murs de nouveau bleus, « Offrandes », présente des groupes d’offrandes retrouvés sur des sites archéologiques comme les sculptures en bois d’El Manatí ou le dépôt de La Merced. Cette section met en lumière les fouilles et le contexte de découverte des différents objets, ainsi que l’importance des rituels pour les cultures du Golfe.

Section « Offrandes » © E. V-P

L’avant-dernière séquence, aux murs rouges, met en avant les interactions qu’ont entretenues les cultures de la côte du Golfe avec les régions voisines. Les recherches ont montré que les populations possédaient des caractéristiques communes comme la linguistique, les motifs architecturaux ou le jeu de balle.

Enfin, l’exposition se conclut sur le site de Tamtoc, cœur du développement huastèque, et la sculpture dite « La femme scarifiée ». La scénographie de cette section évoque le contexte de découverte de l’œuvre. Celle-ci fut découverte dans un réservoir d’eau.

Présentation de la « femme sacrifiée » © E. V-P

… mais une muséographie et un propos difficilement compréhensible

« Les Olmèques et les cultures du Golfe du Mexique » est une exposition très dense, tant au niveau du nombre d’œuvres présentées, appartenant aux Olmèques et aux cultures du Golfe, que de la quantité d’informations délivrées aux visiteurs. Si la division des séquences est perceptible grâce au code couleur mural dans l’exposition, le propos l’est parfois moins.

Les Olmèques sont une culture encore mal connue, d’abord à cause du peu d’objets qui nous sont parvenus, mais aussi à cause de la lecture soit raciste, soit eurocentrée et évolutionniste des témoins culturels qu’ils ont livrés. Si aujourd’hui la théorie d’un peuple éthiopien qui se serait perdu dans l’océan est abandonnée, les chercheur.euse.s ne sont pas tous d’accord sur le foyer de développement de la culture. Certains s’accordent à dire qu’il s’agit d’une culture qui s’est développée sur la côte du Golfe, d’autres formulent l’hypothèse d’une population venue de la côte pacifique et qui aurait ensuite voyagé.

La culture Olmèque est donc identifiée par le développement de cités avec une organisation spécifique. Il est néanmoins difficile de déterminer précisément l'organisation de ces villes : est-ce qu'il y avait un chef.fe commun ? est-ce qu'ils s'agissaient plus de cités-états ? est-ce qu'ils s'agissaient de capitales ? L’exposition n’aborde pas toutes ces incertitudes qu’ont les chercheur.euse.s, par exemple en présentant les villes de San Lorenzo et La Venta comme des capitales, alors qu’il est difficile de l’affirmer ou de l’infirmer. Les Olmèques sont aussi identifiés par ce qu'on appelle le « style olmèque ». Celui-ci est caractérisé par une bouche aux commissures tombantes, des lèvres charnues, un nez épaté, qui a longtemps été décrit comme des « traits négroïdes » et qui a fait dire que les Olmèques étaient un peuple africain. Cette théorie est aujourd’hui abandonnée. Ce style, et l’organisation en cités, ont influencé des cultures contemporaines et postérieures, appelées les épi-olmèques, comme les Huastèques, culture épi-olmèque la plus connue et la mieux identifiée. Néanmoins le terme « culture » est lui aussi soumis à des controverses. Il s'agit de villes ou de sites où l'on a retrouvé des traces d'une influence olmèque, mais il est difficile de dire s'il s'agissait véritablement d'une culture. L’exposition ne montre pas les difficultés qu’ont les chercheur.euse.s et archéologues d'identifier ces cultures.

En raison le manque de connaissances de ces cultures du Golfe, leur distinction n’est pas claire. En effet, l’exposition ne présente pas que des objets olmèques, c’est d’ailleurs là tout son propos. Néanmoins, les objets assimilés aux Olmèques ne sont pas différenciés de ceux appartenant à d’autres cultures. Ainsi, dans la première séquence, le.a visiteur.euse peut avoir l’impression que toutes les œuvres proviennent des Olmèques, ce qui n’est pas le cas. Cette difficulté d’appréhension brouille d’ailleurs la compréhension de la culture olmèque, allant dans le sens opposé du but de l’exposition. Cela est d’autant plus vrai dans la séquence intitulée « femmes et hommes du Golfe », présentant des œuvres de différentes cultures. Sur les cartels, aucune mention de ces cultures n’est faite. La seule différence de traitement réside dans le fait que l’œuvre olmèque est au centre, et les autres sont positionnées autour. Cette mise en avant muséographique est claire pour un néophyte, mais l’est-elle autant pour un.e visiteur.euse moins averti ? Ce n’est que dans l’avant dernière section que des cartels feront mention d’une autre culture : maya ou aztèque.

Stèle 6 du site de Cerro de las Mesas et son cartel, mentionnant le terme épi-olmèque, sans que celui-ci ne soit explicité © E. V-P

Pourquoi ne pas mentionner le nom de ces différentes cultures ? Un.e visiteur.euse non averti va-t-il comprendre qu’il ne s’agit pas seulement d’œuvres olmèques ? L’absence de mention de ces cultures peut être due au fait qu’encore aujourd’hui nous les connaissons très mal. Il est donc difficile d’affirmer avec précision de quelles populations il pouvait s’agir. Pourtant, il aurait été pertinent d’en faire mention. Pour une exposition se targuant de célébrer « les résultats de plusieurs missions archéologiques », la mise en lumière de la recherche actuelle semble cohérente dans le propos. La mention « culture inconnue » aurait probablement pu aider les visiteur.euse.s à mieux se repérer et à comprendre cette influence.

Enfin, les dernières sections sont assez complexes et leur présence dans l’exposition n’est pas claire. En effet, après la séquence « femmes et hommes du Golfe », dédiée à l’influence olmèque, la section « offrandes » revient sur la culture et les rituels caractéristiques. La séquence, « interactions », aborde de nouveau la question des échanges, déjà évoquée en section « femmes et hommes du Golfe ». Enfin, la dernière séquence, ainsi que la conclusion sur le site de Tamtoc, est sûrement la plus complexe. En effet, elle fait appel à des connaissances extérieures à l’exposition, notamment sur le site de Teotihuacan. Ces séquences sont plus dédiées à un public spécialiste, et n’ont peut-être pas leur place tout à la fin de l’exposition, après une heure de visite et une certaine fatigue accumulée.

Plus largement, comment comprendre le terme culture ? La mention des « cultures du Golfe » dans le titre permet d’englober l’aire géographique, sans que ces cultures ne soient clarifiées. Mais, l’exposition participe à la confusion entre styles et cultures. L’exposition mentionne plusieurs fois les « traits olmèques », qui est un style qu’on retrouve au-delà du Veracruz, et du Golfe même. Dans le monde épi-olmèque, c’est-à-dire après les Olmèques, les styles sont plus locaux, par site presque. À la fin de l’exposition, comment le visiteur définirait-il les « cultures du Golfe » ?

Si cette exposition a le mérite de mettre en lumière des cultures peu connues, et de montrer une richesse d’objets, elle garde un regard empreint de pratiques occidentales et un discours au niveau de lecture parfois difficilement compréhensible.

E. V-P

Pour aller plus loin :

#exposition #MuséeQuaiBranlyJacquesChirac #Olmèques

A l’ombre des musées : les agent·es vacataires.

19 mai 2021, les musées ont enfin ré-ouverts. Face au public retrouvant les salles, c’est tout un corps de métier qui reprend du service. Souvent oublié·es, peu considéré·es et pourtant essentiel·les au bon fonctionnement du musée, les agent·es d’accueil vacataires ont été peu entendus dans les discours des institutions pendant la fermeture.

Nous vous proposons un petit tour des expériences et des perspectives de la vacation au musée, auprès de Marco et Manon.

Image d'en-tête : @Manon Deboes

Bonjour Marco et Manon, merci d’avoir accepté notre invitation. Rentrons directement dans le vif du sujet, Pourquoi et comment avez-vous postulé comme agent d’accueil et de surveillance en musée ?

Marco : Comme pour beaucoup, par nécessité financière. Je devais financer un gros bénévolat à l’étranger pendant l’été. Au dernier moment, j’ai été pris dans un site patrimonial grâce à une recommandation : j’ai l’impression que le bouche-à-oreille est important dans ce milieu. J’étais très content que cela corresponde à mes études, et c’était ma première vraie expérience dans le patrimoine. J’ai ensuite continué pendant un semestre, pour payer mon loyer. Mais l’emploi du temps est devenu plus contraignant, donc j’ai arrêté dès que j’ai pu me passer de ce salaire.

Manon : Moi aussi, payer mon loyer est une des raisons pour laquelle j’ai postulé en tant qu’agent d’accueil et de surveillance. Mais, ce n’est pas la principale cause. Je souhaitais avant tout me faire une première expérience dans la culture. J’ai donc répondu à une offre d’emploi pour un poste dans un musée durant l’été. J’ai rapidement été contacté pour un entretien et j’ai pu intégrer l’équipe fin septembre pour un contrat d’un an .

Et une fois engagé.es, comment avez-vous été formé.es ?

Manon : J’ai été convoquée pour une matinée de formation incendie puis une journée entière pour me former en surveillance. Cela s'est fait en compagnie d’un agent titulaire que j’ai dû suivre et observer durant sa journée de travail habituelle. Je me suis vite rendu compte qu’il fallait bien plus pour nous présenter les ficelles du métier et toutes ses nuances... En somme, ce fut une formation assez expéditive et j’ai vite été lancée dans le grand bain en apprenant directement sur le tas. Les premiers jours, j’ai passé le plus clair de mon temps à questionner mes nouveaux collègues sur la marche à suivre, chaque situation étant différente. Cela nécessitait des connaissances bien particulières qui n'avaient pas pu être évoquées durant ma formation car elle ne s’était pas présentée sur le moment. Mais, en fonction du titulaire que l’on interrogeait, on n'avait pas forcément la même réponse. Certains et certaines étant plus investi.es, tandis que d’autres ont leurs méthodes bien à eux. Je me suis finalement adapté en drainant des informations par ci par là, et en me créant une posture de travail la plus proche et la plus fidèle à celle qui nous ait demandé d’avoir. Evidemment, chaque structure à sa propre organisation et manière de faire, je vous fais seulement part de ma propre expérience.

Marco : Dans mon cas, ça a été encore plus expéditif ! J’ai été appelé avant le début de mon contrat pour un remplacement : on m’a plongé directement dans le bain, à aller pêcher des informations sur les procédures à suivre, qui ne sont pas toujours très logiques ! Cela tient surtout du hasard dans mon cas précis. Mais cette rapidité de formation tient souvent à l’urgence dans laquelle les structures sont pour embaucher des agent.es.

@MarcoZanni

Vous nous avez dit être agent.es “vacataires” : pouvez-nous expliquer ce qu’implique ce statut ?

Marco : Alors, le statut de vacataire diffère de celui de fonctionnaire ou de contractuel.le. Le contrat de vacataire ne donne pas droit à la formation, à des congés payés ou à des évolutions de carrières. Et pour cause, normalement le recrutement se fait pour des missions ponctuelles et rémunérées à la tâche. Mais dans les musées ou les monuments publics, les vacataires comblent souvent le manque de temps ou de budget pour le recrutement des contractuel·les. Ah et autre chose : dans la surveillance et l’accueil, on parle aussi parfois de “contrats étudiants” : il ne s’agit pas d’un type de contrat spécifique mais d’une mention ajoutée sur le contrat. Il peut s’agir d’un CDD, CDI, une vacation … qui précise souvent que l’institution s’engage à respecter l’emploi du temps étudiant, même si les termes peuvent dépendre d’une institution à l’autre.

Même si vous êtes payés à la mission, pouvez-vous quand même donner un ordre d’idées sur vos horaires et votre salaire ?

Marco : Ah, ces appels du dimanche matin … (rires) C’est vrai que cela peut changer rapidement. Pendant l’été, je travaillais entre une vingtaine et une trentaine d'heures par semaine, et j'obtenais un peu moins d’un Smic. Avec la reprise des cours, c’est devenu plus sporadique, autour d’une dizaine d’heures par mois … Comme c’était plus contraignant niveau horaire, j’ai décidé de ne pas poursuivre pour trouver un travail au salaire plus avantageux.

Vous évoquez les titulaires, y a-t’il une grande différence avec vous, une sorte de hiérarchie ?

Marco : Encore une fois, c’est spécifique à chaque institution, et globalement aux institutions publiques. Dans mon cas, les titulaires effectuaient les mêmes tâches, avec quelques responsabilités en plus, mais nous travaillions ensemble en profitant de leur expérience. Outre l’ancienneté, la grande différence se trouve dans les droits salariaux : formation, salaire fixe, congés,...

Manon : Il me semble que sur ce point nous avons à peu près les mêmes réponses. J’ajouterais que la hiérarchie se fait surtout avec d’autres membres de la structure. Bien que j’ai eu vent de certaines querelles entre titulaires, l’équipe de surveillance, y compris les vacataires, était plutôt soudée. La grande majorité d’entre nous étant ouvert.e aux échanges de postes pour que le planning conviennent à tout le monde.

Comment se passent vos journées en tant qu’agent.es de surveillance ? Il y a cette image du gardien qui attend toute la journée sur une chaise...

Manon : Je crois qu’avant cet emploi j’avais aussi cette image du surveillant attendant dans un coin ! (rires) J’ai très vite compris que le temps peut être notre allié ou notre pire ennemi. Tout dépend de la zone à laquelle j’étais assignée. Certaines demandaient d’être aux aguets, comme le contrôle des sacs ou des tickets. D’autres restaient plus tranquilles, on y croisait peu de visiteur.es. Mon meilleur ami quand j’étais de surveillance dans ces salles, c’était un bon livre dans lequel me plonger. Avec cet emploi, j’ai redécouvert mon amour pour la lecture. Avec les études, le temps a fini par me manquer, au musée il est omniprésent.

Marco : J’ai moins subi le temps, j’ai l’impression que mon travail était plus diversifié et j’étais en plein air la moitié du temps. J’étais posté à chaque étape d’un circuit de visite : accueil, contrôle des tickets, surveillance, organisation des circulations. Loin de l’image du vieux gardien sur son tabouret, j’étais au contraire souvent en sueur à cause des escaliers ou de la canicule. De plus, mon site était très touristique, j’étais rarement seul : distrayant mais pas toujours reposant !

Manon : Au-delà d’apprivoiser le temps, être surveillant nous place en première ligne face au public. Souvent, nous sommes le premier contact qu’ont les visiteur.es avec le personnel du musée. Nous sommes ceux vers qui ils.elles se tournent pour poser leur question, souvent pour demander où se trouvent les toilettes. Vous pouvez me croire, c’est vraiment la question qui revenait le plus ! (rires) Hormis, certaines remarques désobligeantes de personnes mécontentes, j’ai quand même pu avoir des échanges très intéressants avec des visiteur.es. Une simple question peut parfois déboucher sur de jolies rencontres.

@Marco Zanni

Vous parliez tout à l’heure du statut vacataire et de l’emploi du temps variable : comment gérez-vous le fait de ne pas avoir de revenu fixe, l’organisation des horaires de travail ?

Vous semblez dire que ce n’est pas toujours facile, que vous avez aussi des rapports conflictuels avec le public.

Marco : Cela change en fonction du lieu, de la qualité d’accueil, de la fréquentation, des postes ou même de l’humeur des deux parties … Du côté du public, très nombreux sur mon site, l’absence d’informations, la foule ou l’attente échauffaient les esprits. Et nous étions en première ligne, avec une tendance à être rapide et distant pour rester efficaces. Dans mon établissement, il y avait surtout un manque de communication sur l’absence d’ascenseurs et sur l'obligation de réservation. Pas facile d’expliquer à des personnes qu’elles ne peuvent rentrer, surtout pour leur dernier jour en France : certaines sont juste déçues, d’autres s’emportent... C’était parfois blessant … (il hésite) mais avec le recul, j’ai pu travailler mon répertoire d’insultes étrangères en étant leur cible (rires). Cela fait partie de la pénibilité du métier, la gestion de publics parfois difficiles pour des raisons sur lesquelles nous n’avons pas prise.

Manon : Tout comme Marco, il y a des postes où l’on doit davantage être concentré et le contact avec le public est parfois difficile. Cela dépend vraiment du contexte. Dans le musée où j’ai travaillé, il pratiquait la gratuité les premiers dimanches du mois, cela attirait évidemment beaucoup de monde, engendrant, le plus souvent, quelques situations tendues.

@Marco Zanni.

@Marco Zanni.

Pénibilité renforcée en temps de Covid, j’imagine ? Comment avez-vous vécu cette période, la perte d’activité ?

Manon : Après l’annonce du confinement et donc de la fermeture des lieux culturels, le 17 mars dernier, tous les agents d’accueil et de surveillance titulaires ont été mis en chômage partiel tandis que nous, vacataires, avons eu quelques difficultés pour comprendre notre situation. Le musée dans lequel j’ai travaillé n’a pas su nous dire immédiatement les mesures qui allaient être mises en place pour nos salaires. Après quelques semaines d'attente, nos indemnités ont été calculées à partir d’une moyenne haute d’heures que l’on a effectué les mois précédent le confinement. A la réouverture des institutions culturelles, nous avons quelques jours de formation pour assimiler les mesures sanitaires mises en place dans l’accueil du public. De toutes nouvelles manières de travailler pour un poste déjà bien compliqué. Enfin, s’est posée la question du renouvellement. Pour beaucoup de vacataires, leur contrat arrivait à terme, or la période de confinement ne leur a pas donné la possibilité de bénéficier des mêmes rémunérations et des mêmes expériences que les vacataires précédents. Afin de réparer ce “préjudice”, mes collègues vacataires ont revendiqué un renouvellement auprès de la DRH. Après plusieurs relances de leur part, la mairie a pu leur proposer ce fameux renouvellement. Je n’ai pas pu profiter de ce renouvellement car mon entrée dans une nouvelle formation ne me permettait plus d’avoir le temps d’occuper un poste étudiant à côté

Marco : Personnellement je ne travaillais plus pendant la période Covid (j’ai arrêté un poste d’agent de bibliothèque juste avant). Mais par d’ancien·nes collègues, j’ai suivi la situation tout au long de 2020, forte en revendications. Il y avait déjà les grèves au Louvre suite à la loi Travail, mais c’était surtout un mouvement de contractuel·les. Dans ce contexte, un mouvement de vacataires s’est formé à Paris Musées : il dénonçait la précarité des contrats et l’existence d’une économie de la vacation visant à combler les manques des équipes contractuelles. L’action syndicale est peu courante chez les vacataires : beaucoup sont là pour un temps limité, ou ont peur de ne pas se faire reconduire. La situation a donc dû être extrêmement difficile pour que les vacataires prennent position. Puis la crise COVID a accentué la précarité et la pénibilité du métier. A Paris Musées, beaucoup avaient peur de se retrouver sans travail et sans indemnisations. Les vacataires sont très exposé·es, comme les agent·es d’entretiens ou techniques d’ailleurs, à la réduction du volume de travail imposé par la fermeture des établissements culturels.

Après nous avoir parler de votre expérience, et notamment dans ses limites, quel regard portez-vous sur la vacation dans les lieux culturels ? Est-ce forcément un poste ingrat ?

Marco : Difficile oui, ingrat non : j’ai eu beaucoup de plaisir à accueillir des publics ou à travailler dans des lieux patrimoniaux. Mais le cadre ou les expériences positives ne peuvent pas cacher la précarité des vacataires en accueil et surveillance, sur qui repose l’ouverture de nombreuses institutions. Pourtant, d’autres modèles seraient possibles : j’ai lu que le Louvre a par exemple arrêté le recours à des contrats de vacation pour n’utiliser que des contractuel·les. Outre le recours à des contrats plus stables, il faut une véritable reconsidération de ces petites mains des lieux culturels. De mon expérience, je pense que les gardien·nes de salle, les surveillant·es, … peuvent être une première ligne de médiation, souvent sous-estimée.

Manon : Je partage ton point de vue. La crise sanitaire n’a fait que révéler au grand jour la précarité de ces postes, ouvrant la voie à des revendications. Qui sait si cette crise ne débouchera pas sur une toute nouvelle considération des vacataires et de manière générale de toutes personnes œuvrant pour l’accueil et la sécurité dans les lieux culturels. Peut-être qu’il serait intéressant d’inclure davantage ces personnes dans la vie de ces institutions. Elles qui sont en contact direct avec le public et qui sont les plus à même d’observer leurs réactions, ne serait-il pas pertinent de se tourner vers les agents pour des retours d’expérience sur des programmations ou actions culturelles ?

Manon Deboes & Marco Zanni

Pour aller plus loin : quelques articles sur les revendications concernant les vacataires en musée/bibliothèque :

Nous sommes Millie, Denis, Maxime, Silvia, les vacataires précaires de la BPI | Le Club de Mediapart

Carnavalet : les méthodes de la direction contestées - Le Parisien

#Vacataires#AgentsD’accueil#Témoignage

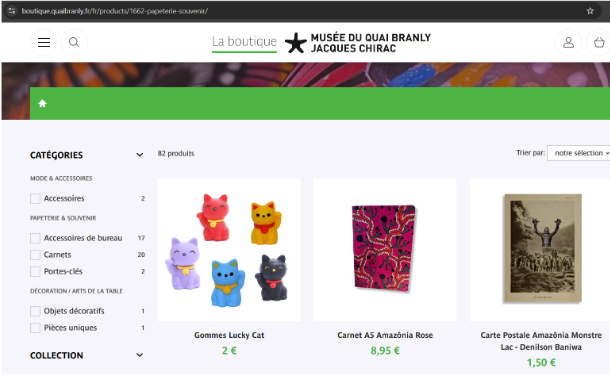

À la chasse aux œuvres

Prenez une salle qui rappelle les cabinets d’amateurs du 18ème siècle : tapisserie violette à motifs en velours, meubles et objets d’époque, tableaux de chasse à cadres larges dorés. Ajoutez à cela des animaux naturalisés. Puis de l’art contemporain.

Salon de Compagnie © Méline Sannicolo

Bienvenue, vous êtes arrivés au Musée de la chasse et de la Nature, un des plus beaux exemples de décloisonnement des techniques et époques artistiques. Le mélange des disciplines et des époques, bien sûr ne relève pas de la simple recette que j’énonce en préambule, il est si subtil et bien amené que lorsque l’on visite ce musée pour la première fois, il est bien délicat de remarquer tout de suite que chaque salle a son lot d’œuvres contemporaines. Cela vient du fait que celles-ci, souvent produites par des artistes contemporains invités à intégrer les collections, font réellement écho aux œuvres du musée. C’est là qu’est tout le jeu. Dès que l’on comprend que toutes les œuvres d’une même pièce ne proviennent pas de la même époque, un phénomène très étrange se produit : on se met à la recherche des œuvres contemporaines et des éléments décalés et cachés de chaque salle. Et c’est ainsi que chaque visiteur devient, le temps la visite, un chasseur traquant ces particularités.

« Bien sûr, il y a les merveilles sorties des collections du musée. Mais elles ne sont pas seules. Un monde s’est créé autour d’elles. »

Frédérique Paoletti & Catherine Rouland, architectes DPLG, scénographes du parcours permanent

Un coup de génie me direz-vous, car pour trouver ces éléments, il faut alors examiner minutieusement chaque œuvre, chaque cartel, chaque bout du musée. Même le sol peut cacher des surprises, comme des traces de pattes ou un trou de souris. Le musée devient alors le terrain de chasse du visiteur. En ce moment, c’est au tour de l’artiste Miguel Branco de venir investir à la fois la cour du musée et les collections permanentes (jusqu’au 12 février 2017). Ses œuvres s’éparpillent le long du parcours et il faut bien ouvrir l’œil pour les remarquer.

Salon Avifaune © Noé Robin

Ainsi, en arrivant dans la salle Avifaune, vous remarquerez le grand grand mur d’études d’oiseaux. Jusque-là rien d’extraordinaire. En regardant d’un peu plus près ces peintures, au milieu de tous ces oiseaux vous trouverez deux représentations d’avions, plus exactement des drones militaires : cette fois c’est bon, vous êtes sûr d’avoir repéré une des œuvres contemporaines de Miguel Branco ! En examinant ces œuvres, vous constaterez qu’elles sont dans les mêmes cardes que les oiseaux, qu’elles ont également le même cartel, le même nom d’artiste, … Vous êtes alors saisi d’un doute… Serait-il possible que ce peintre du XVIIIème ait peint à la fois des études d’oiseaux, très réalistes et les avions dans un tout autre style ? Au vu des dates, c’est difficile d’y croire, mais c’est encore plus difficile de se résoudre à remettre en cause une chose affirmée dans un musée ! Quelle étrange sensation ! Dans ce musée, nous sommes tous amenés à remettre en cause le discours de vérité de l’instance muséale, à questionner chaque œuvre et éléments présentés. Tiens donc, regardez au plafond, regardez les caméras de surveillance. Êtes-vous sûr que ce sont de vraies ?

« Le jeu est enfin devenu ce qu’il voulait être, humours, légèreté́ ; un jeu d’autant plus frais qu’il n’est pas un jeu d’enfant. Car ce n’est pas une anecdote que ce jeu. Il est la dernière œuvre inaugurée ici : la grande installation contemporaine qu’est le musée lui-même. »

Frédérique Paoletti & Catherine Rouland

Alors que d’autres musées essayent de décloisonner les périodes de l’histoire de l’art, à travers une architecture et un choix scénographique qui se débarrassent réellement des cloisons murales (comme dans la Galerie du Temps du Louvre-Lens), le Musée de la Chasse et de la Nature, lui, propose un parcours bien défini, aves des salles ayant toutes quatre murs bien existants. Le décloisonnement est ici d’autant mieux réussi qu’il amène de visiteurs à être actifs et conscients lorsque son regard passe d’une œuvre de beaux-arts classique, à un ours blanc naturalisé, à une tapisserie du XVIème siècle, à une œuvre contemporaine de Jean Fabre ou Jean-Michel Othoniel. Ici les œuvres et objets de toutes les périodes communiquent entre elles et surtout avec le public.

Méline Sannicolo

#musée

#chasse

#décloisonnement

#miguelbranco

Pour en savoir plus :Musée de la Chasse et de la Nature : http://www.chassenature.orgArtiste invité jusqu’au 12/02/2017, Miguel Branco : http://www.chassenature.org/miguel-branco-black-deer/

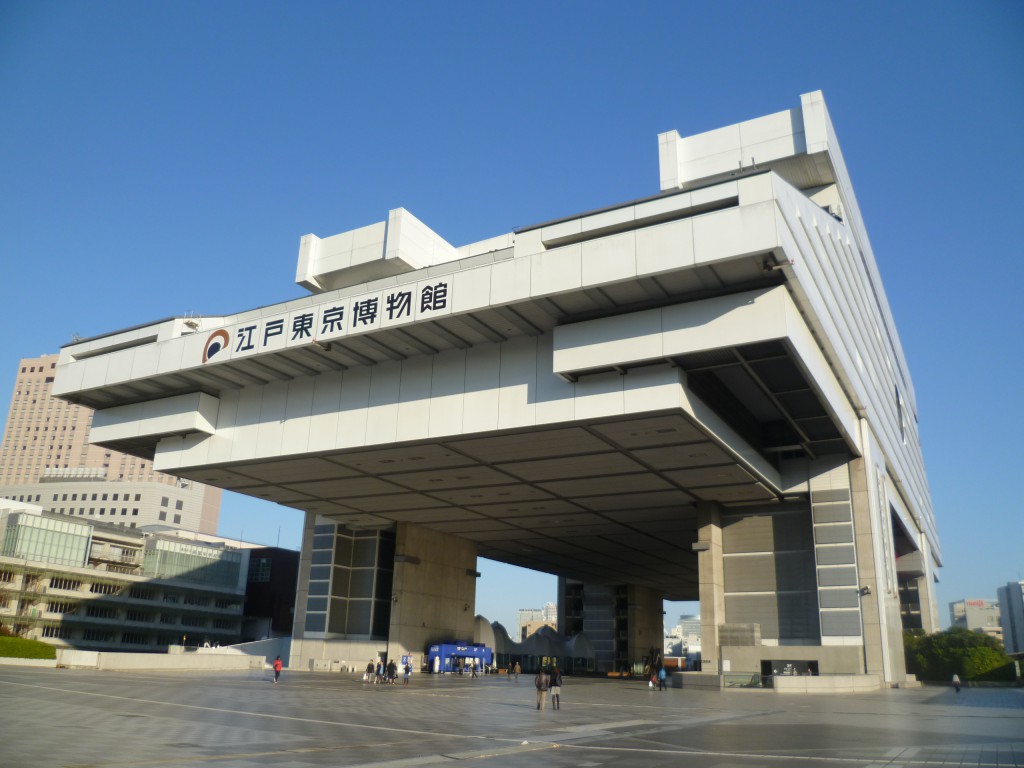

A la découverte du Musée Edo-Tokyo

Aujourd'hui, l'Art de muser s'est rendu à Tokyo et il vous propose de partir avec lui à la découverte d'un musée dédié à cette ville : le musée Edo-Tokyo ( 江戸東京博物館, Edo Tokyo Hakubutsukan).

Vue extérieure du musée. ©Sytuki

Histoire d'une ville, histoire d'un musée

Il s'agit d'un musée d'histoire situé dans le quartier de Ryogoku dans l'arrondissement de Sumida à l'est de la ville. Le sujet de son exposition permanente est la capitale du Japon depuis la période d'Edo jusqu'à l'actuelle Tokyo. L'époque d'Edo commence avec la prise de pouvoir de Tokugawa Ieyasu en 1603 après sa victoire à la bataille de Sekigahara les 20 et 21 Octobre 1600. Elle se termine avec la restauration Meiji en 1868 ; l'ère Meiji met fin à la politique volontaire d'isolement du pays et l'ouvre à la modernisation. Celle-ci se termine en 1912 avec la mort de l'empereur Mutsuhito et est suivie par l'ère Taisho marquée notamment par la Première Guerre Mondiale qui s'achève à la mort de l'empereur Taisho en 1926. L'ère Showa débute avec l'empereur Showa, plus connu en Occident comme Hirohito, et se termine à sa mort en 1989. Celle-ci est marquée par la montée du militarisme national, la Seconde Guerre Mondiale, la douloureuse défaite et la reconstruction du Japon. Commence alors l'ère d'Heisei sous le règne de l'empereur Akihito avec une longue période de paix et de modernisation pour le pays qui finit par s'imposer sur la scène internationale. Cette dernière prend fin le 1er Mai 2019 avec l'avènement de l'actuelle ère Reiwa dont le nom symbolise la « vénérable harmonie » souhaitée entre les êtres par le nouvel empereur Naruhito. Le musée d'Edo-Tokyo retrace l'évolution de la capitale depuis 1603 jusqu'à nos jours, période qui a vu l'avènement de six ères ponctuées de nombreux bouleversements sociaux, politiques et culturels.

Une vue aérienne duquartier Fukugawa Honjo après avoir été rasé par les flammes, 1945, Photographie ©Tokyo, Edo-Tokyo Museum

Son emplacement au quartier de Ryogoku ne fut pas choisi au hasard, en effet, en plus d'être un quartier populaire, il porte le nom du pont qui s'y tient depuis presque 400 ans, Ryogoku-bashi. Celui-ci enjambe le fleuve de Sumida et, d'une longueur de plus de 150 mètres, il permettait de rejoindre la province de Shimosa à l'est. Le Ryogoku-bashi fut rendu célèbre par ses nombreuses représentations au fil des siècles, certaines réalisées par de grands artistes : Kuwagata Keisai, Utagawa Hiroshige et même Hokusaï. En plus de ces éléments, le quartier de Ryogoku est le quartier des lutteurs de sumo considérés par la population comme des dieux vivants incarnés – le musée se trouve d'ailleurs à deux pas du célèbre Ryōgoku Kokugikan, stade qui accueille les tournois nationaux chaque année. Ainsi, la localisation du musée dans un quartier populaire connu de tous et très « en vue » lui permet d'assurer sa visibilité autant sur la scène culturelle que populaire. Le musée fut baptisé « Edo-Tokyo » afin de souligner l'importance de remonter le temps à la découverte des évolutions de la ville depuis plus de quatre siècles.

L'architecture, miroir du projet

Une exposition ludique au service du didactique

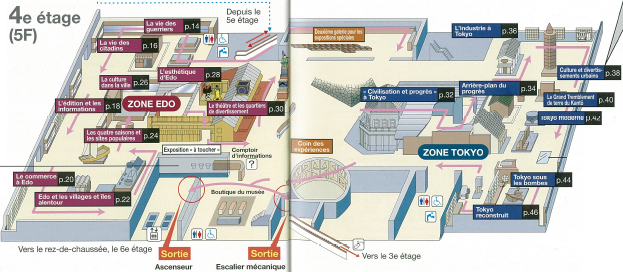

L'exposition permanente prend place sur deux niveaux et est divisée en deux zones : la zone Edo et la zone Tokyo. Dans la première est racontée toute l'histoire de la ville depuis l'arrivée d'Ieyasu Tokugawa à Edo en 1603 jusqu'en 1868, date à laquelle la ville a pris le nom de Tokyo. En effet, 江戸 (Edo) signifie littéralement « porte de la rivière » mais lorsque l'empereur Mutsuhito s'y installe, elle la rebaptise 東京 (Tokyo) « capitale de l'Est » afin de se distinguer de l'ancienne capitale 京都 (Kyoto) littéralement « ville capitale ». C'est un message fort puisque le Japon entre justement dans l'ère Meiji cette même année. La muséographie intègre donc cette distinction afin de permettre au public de comprendre son importance.

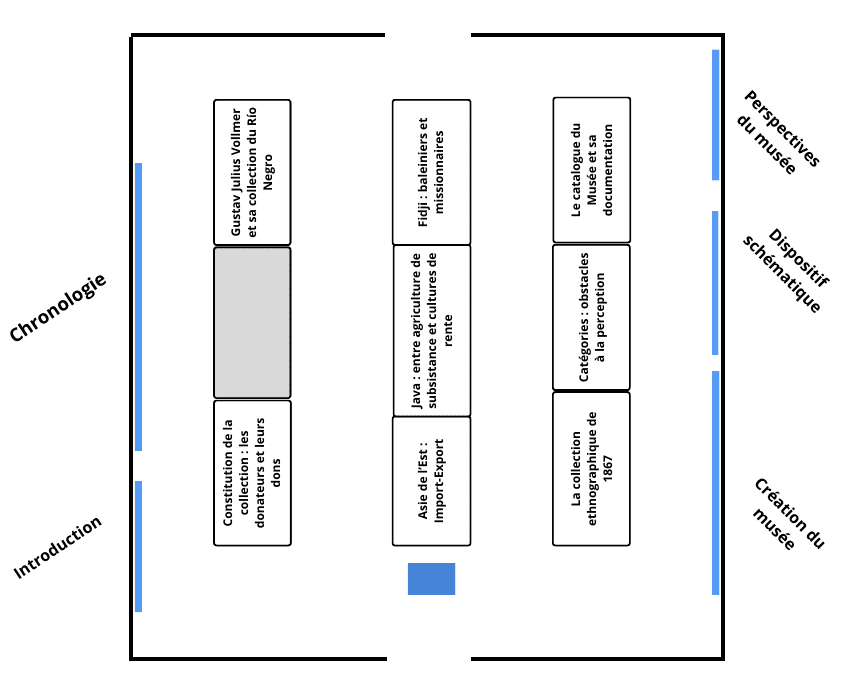

4e etage (5F), NAKANO, Yoshiro, Le Musée d'Edo-Tokyo ©Tokyo Metropolitan foundation for History and Culture, 2010, p. 4-5

Le musée propose de très nombreux dispositifs interactifs, fruits du travail des responsables du musée. C'était leur volonté d'initier le toucher et l'expérimentation chez le visiteur afin d'éviter que la visite ne soit qu'une expérience abstraite. La visite débute par la reconstitution grandeur nature du Nihonbashi littéralement « le pont du Japon ». Celui-ci « marquait le point de départ des cinq principales grandes routes qui conduisaient aux quatre coins de l'Archipel. La reproduction visible dans le musée a la même hauteur et la même envergure que l'original. Sa longueur (51 mètres à l'origine) a néanmoins été réduite de moitié » peut on lire dans le catalogue d'exposition. Ainsi, chaque année, plusieurs milliers de visiteurs l'empruntent pour partir à la découverte de la ville.

Vue sur la reconstitution grandeur nature du Nihonbashi ©Elise Mathieu

Reconstitution d'un intérieur traditionnel japonais ©Elise Mathieu

Une perspective participative forte

Cette dimension participative se traduit par différentes propositions : des reconstitutions de pièces et d'objets qui peuvent être touchés par le public. Celui-ci se voit alors proposer d'entrer dans un palanquin, de soulever des seaux lestés du même poids qu'à l'époque, de porter des paniers à légumes, de soupeser la caisse contenant des pièces d'or et même d'agiter un matoi (纏) de brigade de pompiers. En se baladant dans la partie « le commerce à Edo », il peut rencontrer la reproduction d'un étal à sushis de la fin de l'ère Edo qui lui permet de comparer les pièces de sushis exposées à celles qu'il a très probablement déjà rencontrées ultérieurement dans sa vie. Il remarque alors que le riz n'est pas blanc mais rouge, ce qui est du au vinaigre utilisé en ce temps-là. De plus, les pièces sont plus grosses qu'aujourd'hui et les poissons différents car les prises venaient uniquement de la baie de Tokyo. La zone Tokyo propose également ses reproductions avec deux types de maisons pendant l'ère Meiji : celle avec une influence occidentale et celle traditionnelle qui se font face pour une meilleure comparaison. Enfin, l'exposition comporte deux autres espaces : « l'exposition "à toucher" » et le « coin des expériences ». La première propose diverses reproductions qui, si elles sont manipulées, émettent les sons produits lors de la fabrication d'éléments artisanaux locaux. La seconde abrite une maison de l'ère Showa entièrement visitable. A condition d'enlever ses chaussures – tradition très courante au Japon afin d'éviter de salir les sols – le visiteur peut entrer dans la maison et se promener au gré des pièces. Il appréhende ainsi, sans mal, la taille, l'espace et le confort de celles-ci. La volonté du musée de créer des expériences finit par créer de la vie. Le fait de pouvoir s'amuser, parler, aller où bon lui semble en profitant des œuvres permet au visiteur de visiter ce musée comme une véritable ville.

Elise Mathieu

http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/en

#Tokyo

#Exposition

#Ludique

À quoi pensent les œuvres du musée d’Orsay ?

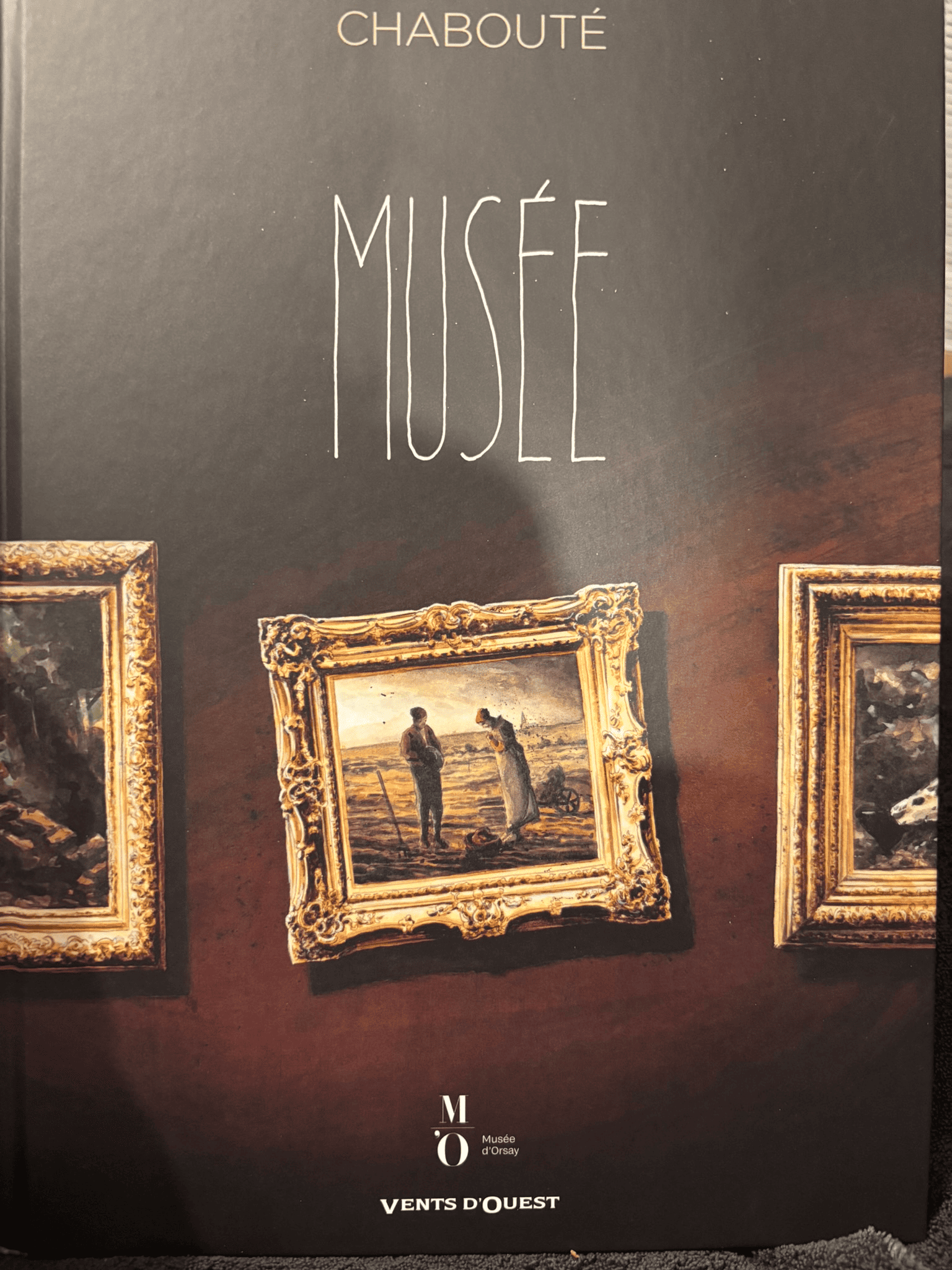

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il se passait lorsqu’un musée se vide de ses visiteurs ? Plongez dans l’univers en noir et blanc de Christophe Chabouté et de la vie nocturne des œuvres d’Orsay. Les œuvres ont aussi des choses à raconter.

Édité par le label Vents d’Ouest du groupe Glénat, en 2023, Christophe Chabouté invite le lecteur à visiter les riches collections dans les différentes galeries de l’ancienne gare d’Orsay. Plongez dans le quotidien des œuvres d’art ! Tout comme le réalisateur Shawn Levy, dans la série de films La Nuit au musée (voir article sur le sujet : https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/1208-la-nuit-au-musee-ou-la-solution-miracle), qui redonne vie aux collections du Museum d’histoire naturelle de New York, l’auteur de cette BD fait de même avec les collections d’art d’Orsay. Cette BD graphique est entièrement en noir et blanc, et majoritairement sans dialogue, destinée à être contemplative des différentes situations entre les visiteurs et les œuvres d’art.

Couverture du roman graphique de Christian Chabouté, 2023, ©Laurie Dereix

Couverture du roman graphique de Christian Chabouté, 2023, ©Laurie Dereix

Le choix des œuvres par Christophe Chabouté a été simple selon lui : ce sont toutes les œuvres qu’il préfère à Orsay comme Les parlementairesde Daumier, Pompon l’ours, Héraklès, Anacréon, La Liseuse, Narcisse, La Pensée, Charles Garnier, Persée, Le Prince Impérial et le chien Néro, le portrait de Berthe Morisot, ou encore le Gladiateur du monument à Gérôme. Pourquoi étaient-elles ses préférées ? Parce qu’il parvenait à leur trouver un rôle et une fonction lorsqu’il les observait.

Une double narration

Le lecteur fait face à une double narration. D’une part, la journée, le musée est principalement vu par les différents types de visiteurs qui se succèdent au fil des pages. En tant que visiteurs, nous n’observons pas tous de la même façon les œuvres. Nous les découvrons différemment. L’auteur de la BD présente quelques scènes amusantes, comme celle où deux dames discutent de la façon de cuire des asperges devant le tableau de Manet L’asperge (p. 71-72). Mais des scènes aussi douces et émouvantes, avec une petite fille qui fait visiter le musée à son grand-père aveugle. Elle choisit de lui faire « écouter les tableaux » pour les lui décrire (p. 87 à 99). Nous avons tous une sensibilité différente face à une œuvre, il est possible de lui donner une interprétation avec nos propres mots ! Pas besoin d’être un fin connaisseur pour admirer une œuvre d’art, ou de discourir avec langage soutenu ! Une double page (p. 52 et 53) en est le parfait exemple : un homme décrit un paysage en utilisant une vague de mots complexes pour la décrire tout en triturant sa barbe, à ses côtés une dame décrit le tableau ainsi « Cette douceur… ce calme…cette sérénité…on entend le doux et léger frottement de l’herbe contre les robes ». L’homme accueille ces paroles en silence. La description émotionnelle l’emporte sur le discours pompeux et élitiste. Une autre scène se renouvelle au sein de la BD, quand le lecteur prend la place d’un tableau et peut observer les réactions des visiteurs lorsqu’ils l’observent : rire, dispute, pudeur…Quel est ce tableau qui intrigue ? La réponse est à la fin de la BD : L’origine du monde de Courbet. D’autre part, la narration se poursuit la nuit avec les œuvres d’art qui décident d’évoquer certaines scènes vues au cours de la journée, comme celle d’un homme non-voyant touchant une œuvre, probablement le grand-père de la petite fille. Ou encore les parlementaires de Daumier qui font des commérages sur les amourettes de Louis un surveillant du musée d’Orsay.

En figurant le surveillant, Christophe Chabouté permet aux lecteurs de découvrir les coulisses du musée avant son ouverture : dépoussiérage, déplacement ou dépôt d’une œuvre. Des métiers qui peuvent être invisibles aux yeux des visiteurs mais essentiels à l’entretien de nos œuvres préférées !

Plongez dans la vie intime des œuvres !

Figées dans l’espace et le temps, elles sont destinées à observer chaque visiteur les contempler et les critiquer. Lorsque la nuit tombe et que le musée se vide de ses visiteurs, les œuvres se mettent à vivre leur propre vie. Elles aussi ont une âme, des envies de découvertes, des émotions, après tout ne sont-elles pas le reflet de ce que l’artiste souhaitait faire transparaître ? « On en profite, on savoure. On vit. » (Extrait d’une discussion entre deux sculptures sur la question : pourquoi leur est-il possible de bouger ? p. 111)

Christian Chabouté souhaite montrer que les œuvres aussi ont des choses à raconter et leur propre sentiment et histoire. L’Héraklès Archer de Bourdelle se questionne et est intrigué par les toilettes, chaque nuit, il cherche leur mode d’emploi. Il analyse les lavabos, les sèche-mains et la chasse d’eau. Même immobiles la journée, les œuvres sont attentives aux discussions des visiteurs, ces dernières influent leurs actions la nuit et leurs discussions. La Liseuse d’Henri Fantin-Latour et Anacréon d’Eugène Guillaume, amoureux, se lamentent chaque nuit sur leur éloignement en journée. La nuit, les tableaux se vident. Berthe Morisot passe ses nuits à observer un homme promener son chien, un amour à sens unique ? À la fin de la BD, cet homme observe son portrait et acheter une reproduction par la suite. Qui a dit qu’il était impossible d’avoir un coup de foudre pour un portrait ? Narcisse, La Pensée, Charles Garnier, et Persée passent leur temps à s’interroger sur la vie humaine et les agissements des visiteurs.

Questionner le visiteur au musée ?

Par ses décalages et variation de points de vue, l’auteur permet de questionner également l’utilisation des téléphones portables au sein des musées, présentant de nombreuses planches où les humains regardent à peine les œuvres et les prennent seulement en photo. Les œuvres ne comprennent pas et se demandent pourquoi les humains leur tendent ces objets rectangulaires (p. 123). On ne regarde plus, on accumule des photos d’œuvres dans le téléphone, comme pour passer à la prochaine œuvre, ainsi cette scène où une femme presse son mari alors qu’il contemple une œuvre en lui disant « De toute façon, je l’ai pris en photo. Tu pourras la regarder à l’hôtel ce soir » (p. 70-71). Notre volonté d’aller trop vite et d’utiliser la technologie à tout moment, ne détruit-elle pas notre expérience de visite ?

Le surveillant est un autre personnage à part entière. Lorsque nous nous baladons dans un musée, nous observons les œuvres, le lieu, mais voyons-nous les agents qui font vivre le musée ? Un questionnement possible après une confidence déposée auprès d’une statue : « Il m’a dit : tu as de la chance, toi…Tout le monde te regarde, te dessine, te contemple…Nous, on n’existe pas. On est transparents, on fait partie du décor… Invisibles… ». L’art évince les gardiens, peut-être les humains de façon plus large, mais les œuvres leur redonnent toute leur importance, en devenant leur interlocuteur.

En lisant cette bande dessinée, vous redécouvrirez les musées autrement ! Et lors de votre prochaine visite, demandez-vous comment les œuvres vous voient-elles ? Que ressentez-vous ?

Laurie Dereix

« Musée » Par Christophe Chabouté. Editions Vents d’Ouest (23€) – Paru le 19 avril 2023

#ArtGraphique #BD #Musée d’Orsay

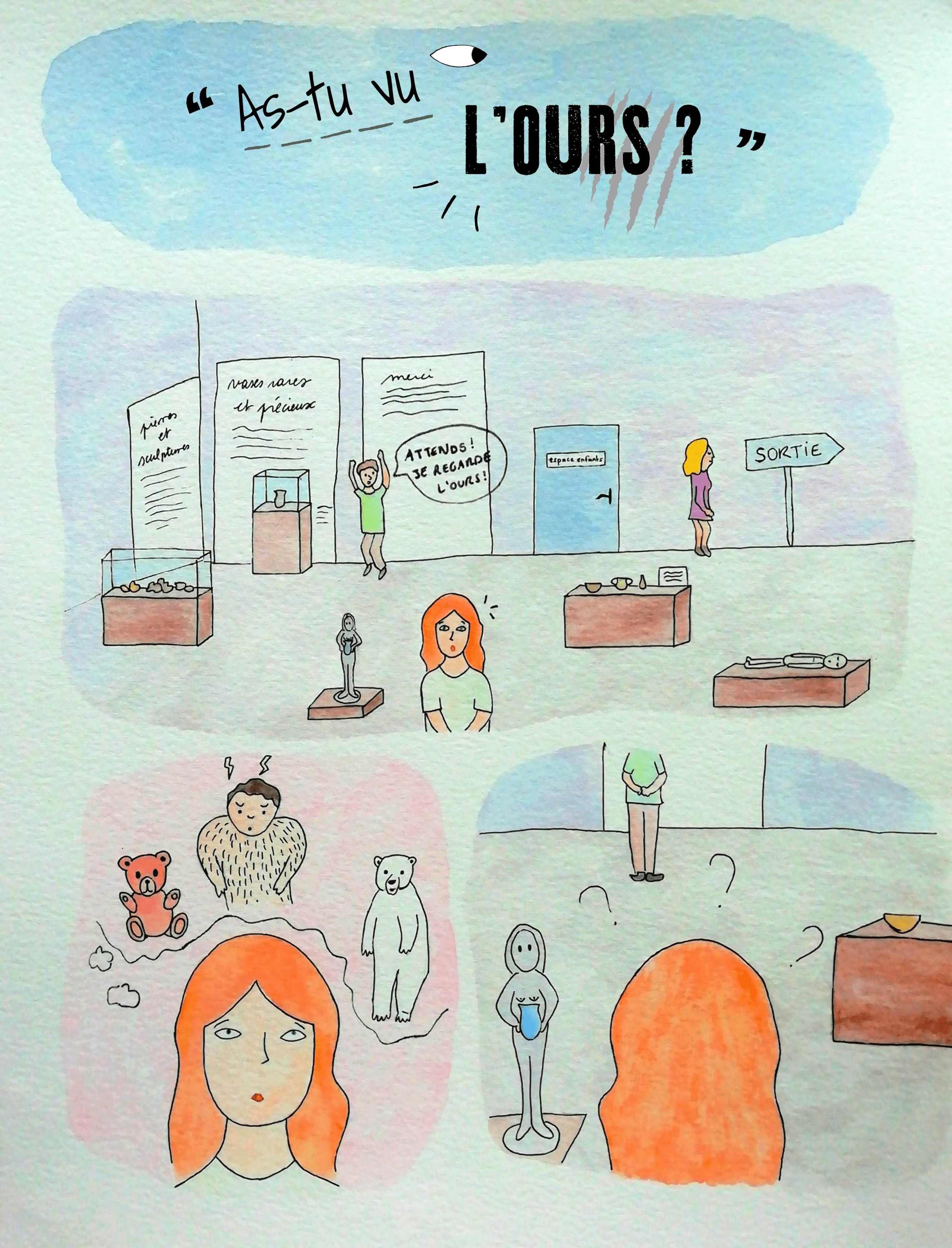

À quoi ressemblent les musées dans les livres pour enfants ?

Le musée est un lieu très représenté en littérature jeunesse. A travers quelques albums choisis selon une méthodologie hasardeuse et de manière totalement non exhaustive, nous verrons quel portrait du musée est dressé par des illustrateurs et auteurs d’albums pour enfants.

La sélection comprend quatre ouvrages illustrés à destination des 3-6 ans ainsi qu’un livre à jouer sous forme de bande-dessinée qui s’adresse aux 8-11 ans.

Ces livres sont exclusivement occidentaux, les auteurs / illustrateurs étant tous belges, français ou anglo-saxons. Ils ont été écrit entre 1985 pour le plus ancien et 2006 pour le plus récent.

Les albums en question :

Ernest et Célestine au musée, Gabrielle Vincent - 1985

Lorsque Célestine perd Ernest, une course effrénée commence à travers les couloirs calmes du musée, ce qui a le mérite de distraire les gardiens qui semblent s’ennuyer.

- Pardon, Monsieur, est-ce un bon métier, gardien de musée ?

- Oui et non, Monsieur : on ne se fatigue pas mais on s’ennuie beaucoup !

Quelques pages plus loin :

- Si ça pouvait arriver plus souvent, la vie des gardiens de musée serait quand même plus amusante !

Lulu et les bébés volants, Posy Simmonds - 1988

Lulu rechigne à aller au musée, elle aurait préféré rester jouer au parc. Alors qu’elle est occupée à bouder, ses parents commencent la visite sans elle. Seule sur un canapé, deux bébés volants tout juste sortis d’oeuvres d’art se mettent à lui parler, avant de l’entrainer parcourir le musée. C’est l’occasion pour Lulu de découvrir les tableaux de l’intérieur. Cet album donne à voir un ressort classique de la littérature et du cinéma en donnant vie à des oeuvres d’art ou bien en faisant évoluer des personnages à l’intérieur des toiles.

Solange et l’ange, Thierry Magnier et Georg Hallensleben - 1997

Solange vit seule. Elle aime peindre et aussi se rendre au « Grand musée » pour observer un petit ange dans un tableau. Ils se lient d’amitié et déambulent ensemble dans les galeries sans se faire voir des autres visiteurs. Le petit ange lui montre chaque recoin du musée, qu’il ne peut quitter. Pour ne plus être séparés, Solange devient gardienne du musée. La découverte approfondie du musée se fait, comme dans le livre précédent par le biais d’un tiers.

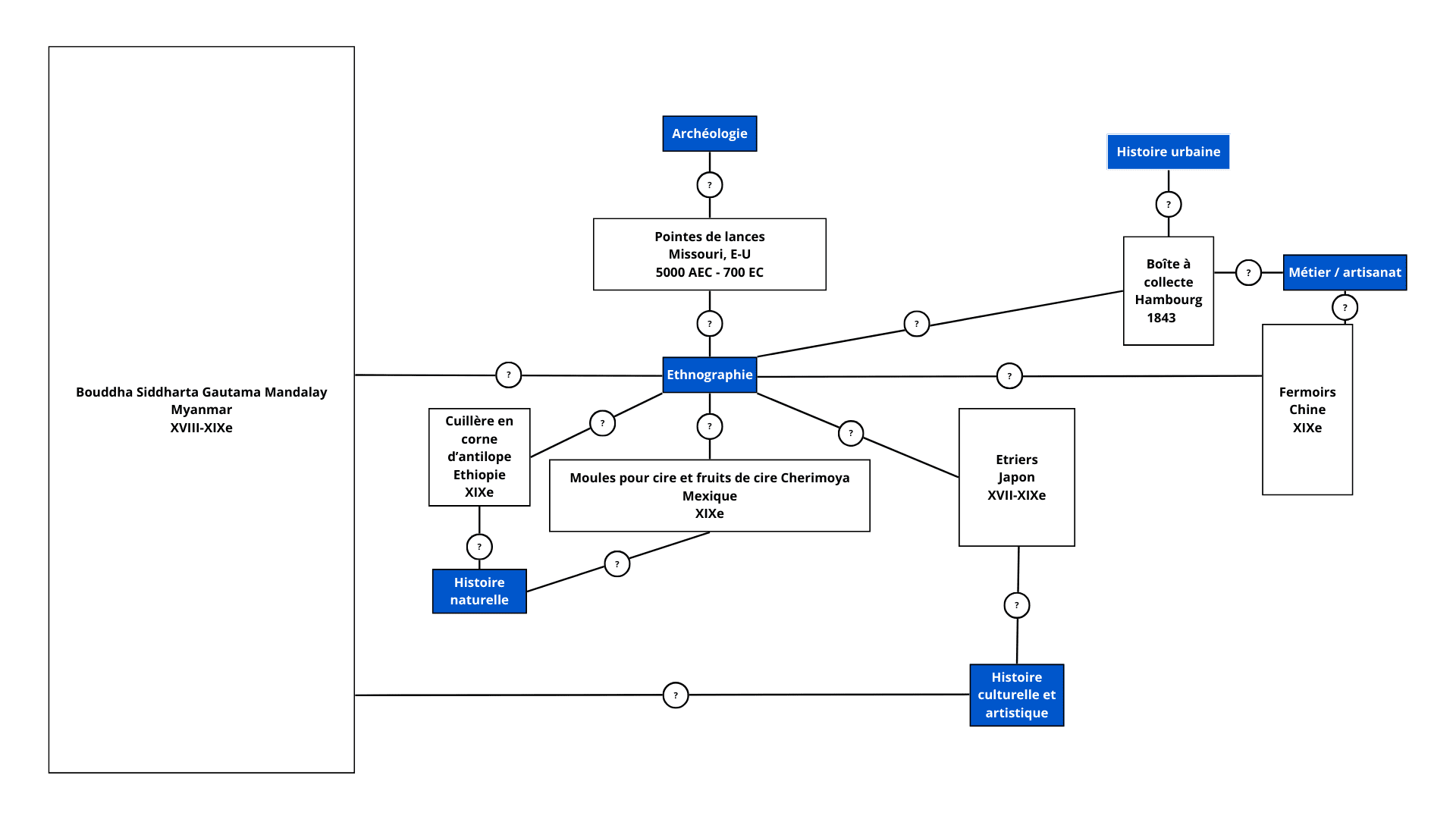

Poka et Mine au musée, Kitty Crowther - 2006