Les institutions patrimoniales comptent parmi leurs collections des objets dits « sensibles » au regard de systèmes de valeurs philosophiques, politiques ou culturels. Leur mise en exposition pose alors de nombreuses interrogations, particulièrement dans un contexte récent de remise en cause des récits institutionnels et d’une exigence croissante de représentativité de la part des publics.

Les revendications et réactions parfois violentes émanant d’individus ou de groupes face à ces objets traduisent la violence symbolique qu’ils peuvent véhiculer. Elles rappellent aussi combien il est nécessaire, pour les professionnel·les des institutions culturelles, de repenser les modalités de leur présentation. Faut-il les présenter au public au risque de heurter certaines sensibilités ? Quel cadre scientifique et quelle forme de médiation conviennent-ils de mettre en place autour de ces objets ? Comment concevoir un discours scientifique et une muséographie capables de prendre en compte ces enjeux ?

On distingue plusieurs catégories d’objets dits « sensibles », parmi lesquels figurent ceux liés à l’histoire coloniale, aux conflits armés, à des épisodes de violence, ou encore à certaines œuvres d’art contemporain.

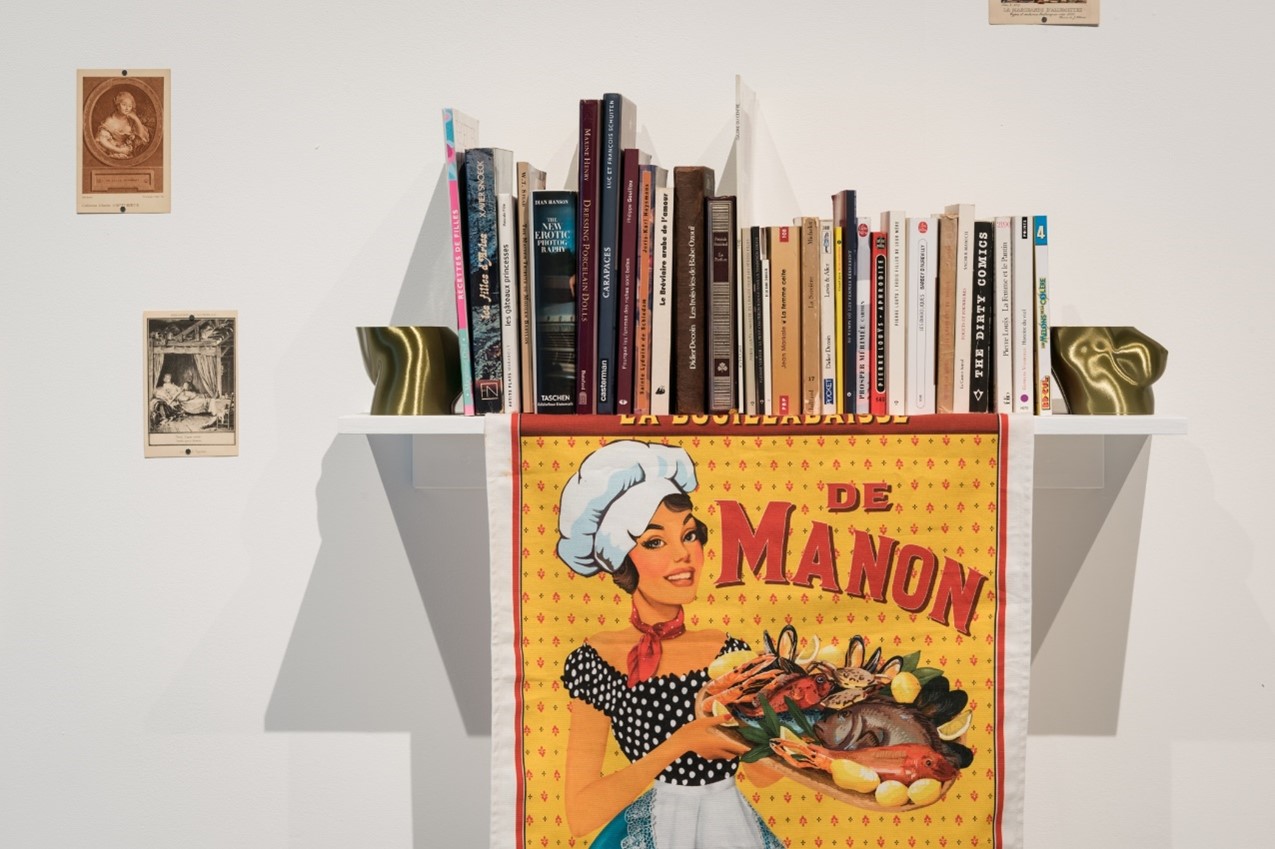

Mélina Ghorafi, MUSOGYNIE (musée de la misogynie), 2018-2023, vue de l’exposition Les Sillons #1, 2023, La Ferme du Buisson, © photo Émile Ouroumov

MUSOGYNIE

L’artiste Mélina Ghorafi (née en 1995, vit et travaille à Bruxelles) collectionne des objets occidentaux marqués par la misogynie. Elle les compile dans son projet MUSOGYNIE, un musée de la misogynie qui a pour objectif de visibiliser les violences faites aux femmes, notamment en rassemblant des images archétypales de la Femme et l’esthétisation de la misogynie.

Avec les outils d’une artiste, elle prend à bras-le-corps la violence des images et s’en sert comme réservoir de création, pour réinventer des contre-esthétiques, produire des résistances.

Elle a accepté de discuter avec moi de l’image du musée exprimée au travers de MUSOGYNIE, de la médiation de ces objets misogynes et de son rapport personnel à eux.

R.O : Peux-tu raconter quand et comment est né le projet MUSOGYNIE ?

M.G : J’ai commencé MUSOGYNIE en 2018 pendant mes études d'art à la Villa Arson. Depuis des années, j'utilisais dans mon travail pas mal d’objets qui venaient d'une tradition misogyne, qui mettaient en scène des violences envers les femmes et notamment via la tradition orale francophone. Je travaillais énormément avec les chansons traditionnelles, les contes, etc., dans le but de me réapproprier, avoir un propos autour des femmes et cela m'a amené à m'interroger sur l'avenir de toutes ces esthétiques et tous ces objets qui sont - alors on imagine dans un futur certainement lointain - de plus en plus obsolètes. J’ai imaginé un musée de ce phénomène qu’est la misogynie qui serait en train de dépérir et de disparaître. C’est une sorte de vestige d’un passé dans lequel la misogynie était rampante. C’est un peu un musée du futur. À la base de MUSOGYNIE c’est vraiment une réflexion autour de mon propre travail et de la question « que fait-on de ces objets-là ? » qui ont été produits par le passé, qui continuent d’être produits, et qui vont très certainement encore perdurer, on ne va pas se mentir. C’est vraiment un projet visionnaire, au sens de se projeter dans le futur. Et c'est aussi une réflexion sur ce qu'est un musée, un musée qui met sous vitrine des vestiges d'un phénomène qui est en train de dépérir, qui est en train de disparaître. C’est une sorte d'archive d'un phénomène qui a existé. Et donc, je voulais renseigner les esthétiques d'une violence systémique, celle du sexisme, par ses objets, par ses formes, par ses archétypes, par l'imaginaire autour de la fiction de la femme, ce qu'est la Femme avec un grand F plutôt que les réalités des femmes.

Des collections ou des musées t'ont-ils inspirée ou nourrie dans la création de MUSOGYNIE ?

M.G : Cette démarche m’a été inspirée par un musée qui s'appelle le « Jim Crow Museum of Racist Memorabilia ». C'est une collection d'objets racistes de la période de ségrégation raciale aux États-Unis imposée par les lois Jim Crow promulguée après l'abolition de l'esclavage en 1865. Ces lois étaient en vigueur de 1877 à 1964, donc cela a duré près d'un siècle. Pendant cette période, c'était aussi l'industrialisation progressive de la société, beaucoup d'objets ont été produits et perpétuaient des stéréotypes racistes extrêmement violents. Ce musée accumule tous ces objets-là. David Pilgrim Graham, un chercheur en sociologie de la Ferris State University, l’université où est établi le musée, a collectionné ces objets de manière privée dans les années 1970. Il utilisait ces objets pendant ses cours pour enseigner le racisme à ses élèves et il s'est rendu compte que c'était un support très efficace. C'est ainsi qu’est né ce musée public dans cette université du Michigan. Cette collection m'a inspiré le fait de documenter une violence systémique par ses esthétiques, par ses objets. Sachant que le Jim Crow Museum se concentre essentiellement sur les États-Unis pendant la période de ségrégation raciale. Alors que MUSOGYNIE est un peu plus vaste : on se situe majoritairement dans les cultures occidentales, à quelques exceptions près, mais on n’est pas sur une zone historique ou géographique déterminée. Il y a des objets très anciens, notamment des livres qui datent de l'Antiquité, par exemple, et puis des choses que j'achète, neuves, qui sont produites aujourd'hui.

Mélina Ghorafi, MUSOGYNIE (musée de la misogynie), 2018-2021, exposition Hallali, B.R.A.V.E., 2021

De quelle nature sont les objets qui composent MUSOGYNIE ? Peux-tu nous donner des exemples concrets ? Est-ce une collection d’objets populaires et usuels, ou au contraire vas-tu puiser dans l’imaginaire des beaux-arts qui ne tarit pas de misogynie ?

M.G : Une chose que je crains beaucoup c'est que les gens voient MUSOGYNIE et pensent que la misogynie ou le sexisme est le fait d'une culture populaire, alors que c’est faux. Pour moi, la misogynie est dans toutes les différentes cultures, savantes comme populaires. Elle imprègne toutes les strates culturelles de la société. Je peux sentir parfois dans des visites guidées et lorsqu’on parle de misogynie que les gens se figurent directement les chansons paillardes, les cérémonies de mariage avec parfois des rituels sexistes, ce genre de choses. Alors qu'effectivement, il y a aussi des livres d'artistes, des livres de littérature dans la collection. Ils ne représentent pas la majorité, et la raison s’explique en partie par un intérêt personnel : j'ai tendance à être plus intéressée par la culture populaire que par la culture des beaux-arts. En réalité, j’ai aussi acquis un livre sur Picasso, un livre de peinture sur Félicien Rops, j’ai des livres de Sade, des ouvrages vraiment littéraires.

La raison pour laquelle il y a beaucoup d'objets usuels, c'est également parce qu'ils sont faciles à trouver. Je trouve ces objets quand je vais dans des brocantes. Parfois, je vais spécifiquement dans certains magasins pour en chercher certains. Parfois, c'est par hasard que je tombe dessus. Les gens eux-mêmes peuvent me faire des donations de vieux objets qu'ils ont depuis longtemps, qu’ils avaient dans leur famille. La proportion d’objets populaires est donc plutôt une question de circonstance qu'un choix. Ce n’est pas un non-choix, cela reflète mon intérêt personnel : je pense que je me retrouve plus dans ces objets-là, comme des miroirs, que dans ceux des beaux-arts. C’est d’ailleurs le but de MUSOGYNIE de renseigner un héritage collectif et d’explorer la familiarité de ces objets, la familiarité de la misogynie.

Pour donner des exemples spécifiques, la collection compte plusieurs objets autour de l’expression « embrasser Fanny » qui est une expression de pétanque pour dire perdre 13-0. Elle vient de Lyon où il y avait un terrain de pétanque célèbre du nom de « Clos Jouve » dans le quartier de la Croix-Rousse et selon une légende urbaine, plus ou moins réelle, une jeune fille du nom de Fanny s’y attardait et montrait ses fesses aux perdants pour les consoler. C’est une histoire qui date à peu près de la fin du 19ème siècle. C’est comme cela que serait née la légende d'embrasser Fanny. Des bas-reliefs, des cartes postales, des assiettes représentent une femme qui monte ses fesses, accompagnée de l’inscription « 13-0 ». On trouve facilement des boules de pétanque à cette effigie dans le sud de la France, à Marseille ou à Nice. Dans la collection, j'ai deux cartes postales, un bas-relief et un médaillon de la série « embrasser Fanny ». C’est un exemple d’un imaginaire dit populaire.

Mélina Ghorafi, MUSOGYNIE X BRAVE, © Guillaume Seyller

MUSOGYNIE x BRAVE

Pourquoi avoir choisi la forme du musée pour aborder ce sujet ? Qu'est-ce que cette structure permet selon toi ?

M.G : Selon moi, le musée est la création d’une collection d'un phénomène qui serait en train de disparaître, c'est une sorte de musée magique. Il y a aussi évidemment une référence au musée colonial et ses effets, un musée colonial est un cimetière. L’idée était d’exploiter le potentiel mortifère du musée qui extrait d'un contexte un objet et qui le présente comme étant digne d’intérêt. La structure MUSOGYNIE permet de recontextualiser certains objets et de donner un aperçu ou une constellation de ce qu'est la misogynie, sous plein de formes différentes. Certains objets prennent d’ailleurs sens lorsqu’ils sont mis en perspective avec le reste de la collection : je pense à des poupées en porcelaine, par exemple, qui en tant que telles, ne sont pas misogynes. - Et puis moi, j'adore les poupées, je les collectionne aussi, en dehors de MUSOGYNIE ! -Le but est plutôt de renseigner des archétypes ou des standards de représentation.

Le projet emprunte-t-il d’autres éléments au monde muséal, au-delà de la simple forme ?

M.G : Je mène moi-même des visites guidées de la collection quasiment tous les mois, soit dans le local de l'association Poissons sans bicyclette à Bruxelles, soit dans des bibliothèques où l’on m'invite, ou encore dans des centres d'art. J’ai pu exposer la collection dans un white cube lors d’une exposition collective[1] et j'ai fait une visite guidée dans ce cadre-là. La visite guidée, qui me semble appartenir typiquement au monde des musées, est différente lorsque je la mène car j'encourage les gens à toucher les objets, à interagir avec. Les objets sont installés sur des tables, à portée de main, pas sous des vitrines qui les rendent inaccessibles. Lors de ces visites, je présente à la fois le musée mais aussi certains objets dont je partage les histoires ou les anecdotes liées. À chaque fois, cela engendre des discussions parce que ces objets évoquent systématiquement des souvenirs chez les gens. Et c’est ce qui m’intéresse. C’est un bagage collectif qui ressurgit, qui amène des discussions passionnantes. Ce sont des visites guidées assez interactives. Je ne suis pas du tout dans le « ne pas toucher ». De la même manière, je ne suis pas dans une démarche de conservation d’objets, comme s’ils devaient être préservés dans un bon état, et sur le long terme. Je crois que ça ne me gêne pas si les objets se détériorent parce qu'ils sont touchés, parce qu'ils sont manipulés. Cela participe à garder cette collection vivante.

Mélina Ghorafi, MUSOGYNIE (musée de la misogynie), 2018-2023, vue de l’exposition Les Sillons #1, 2023, La Ferme du Buisson, © photo Émile Ouroumov

© photo Émile Ouroumov

Au sujet de l’exposition de MUSOGYNIE dans ce white cube, est-ce toi qui as disposé les objets ? Quelle nouvelle dimension la scénographie peut-elle apporter au projet ?

M.G : J’ai réellement été aux rennes de cette installation. Le commissaire d'exposition m’a donné quelques conseils sur l'installation, mais il m'a laissé faire et il était content du résultat. J'ai travaillé en collaboration avec lui, l'équipe de production et d'installation pour placer les différentes étagères, les créer aux dimensions que je voulais, ou encore acheter de nouveaux objets grâce à un budget. J’ai tout de même pris les décisions pour l’installation. Par conséquent, cette installation était adaptée à ce contexte-là, et j’en suis fière. Mais c’est vrai que j'aimerais tester des formats plus immersifs que l'installation sur un mur dans le cadre d'une exposition collective.

Tu peux préciser ce que tu entends par immersif ?

M.G : La forme idéale de MUSOGYNIE serait une maison. Ce serait ma maison, vraiment chez moi. Les espaces seraient remplis d’objets hyper misogynes, avec par exemple une table et on pourrait réellement y manger. Ce serait sa forme ultime. Un musée privé ou d'espèce de « cabinet de curiosités » - alors je n’aime pas trop le mot qui renvoie à un imaginaire que je trouve un peu bof mais il y a de cela quand même. C’est vraiment quelque chose de très personnel. Ce serait moins un musée public mais plutôt quelque chose qui se rapporte à la sphère privée. Le problème c’est qu’il faudrait beaucoup de place, une maison, ça demande plein de choses.

Oui je vois, la forme du musée-foyer où tu vis avec ces « horreurs ».

M.G : Mais j'ai des objets qui sont chez moi, en fait. Il y a des objets de la collection qui sont dans mon quotidien et lorsque je fais les visites guidées de MUSOGYNIE, je les sors et les ramène pour l’occasion. Puis après, je les reprends, je les ramène. J’aime certains objets de cette collection. Pour moi, un des angles importants de MUSOGYNIE est de dire que ces objets nous forment, qu’on le veuille ou non. Ce sont des esthétiques ou des imaginaires qui sont ancrés dans notre culture, dans nos rapports à la vie et aux choses. Le fait d’en avoir certains avec moi, c'est presque une forme de désenvoûtement. Je ne sais pas comment expliquer. Ça désamorce presque leur violence. Et évidemment, j'ai conscience de ce qu'ils représentent, de ce qu'ils véhiculent, mais c'est une sorte de réappropriation. Plein de ces objets sont chez moi et sont utilisés.

Ça me fait penser à une réflexion que je me suis déjà faite. Souvent, dans des brocantes ou vides greniers, j’ai eu ce mouvement d'aller vers un objet misogyne, d’en prendre possession en l’achetant et j’ai été soulagée. Comme si j'avais mis en sécurité une chose violente qui m'aurait tuée de savoir entre d’autres mains. Donc une assiette immonde trône chez moi mais il y a une satisfaction à la voir quotidiennement. J’ai l’impression que par l’humour et le second degré, je lui enlève toute charge violente. Qu’en penses-tu ?

M.G : Je me pose toujours la question « est-ce vraiment du second degré ? ». Lorsque j’ai ces objets avec moi, j’ai l'impression d'être à 1,5 degré. J’essaye autant que possible de maintenir une position critique tout en évitant la distance absolue. Je trouve important de ne pas me positionner comme étant au-dessus de ces objets ou de quelqu’un qui les trouve anodins. Je ne veux pas être dans la moralisation. Il y a une problématique persistante depuis le début de MUSOGYNIE qui est celle du rapport à l'objet : trouver la bonne place entre la distance complète et sans distance aucune. C’est assez fluctuant. Le fait d'avoir ces objets chez moi me confronte constamment à cette position : je ressens, comme tu disais, un peu de soulagement d'avoir raflé l'objet, qu’il est chez moi en sécurité et à la fois, j’aime réellement certains. Il y a sincèrement de l’appréciation, de l’amour pour eux, pour leurs esthétiques, parce que j’y suis habitée, j’en suis familière et elles me rappellent des souvenirs.

Mélina Ghorafi, MUSOGYNIE (musée de la misogynie), 2018-2023, vue de l’exposition Les Sillons #1, 2023, La Ferme du Buisson, © photo Émile Ouroumov

N’est-ce pas paradoxal de collecter et exposer, c’est-à-dire donner de l’attention, du temps et un certain statut à des objets qui devraient nous faire horreur et surtout te font du tort en tant que femme ?

M.G : Je pense qu'il n’y a personne de mieux placé qu'une personne concernée par une violence pour parler de ses objets ou se les approprier. On devrait bien plus faire des collections d'objets de violence parce qu’elles aident à nommer les choses à l’œuvre. Ces objets différents mais de même nature s’éclairent entre eux. Il y a de plus en plus d’initiatives d’archives concernant des groupes systématiquement effacés parce que ça permet de faire traces. Ça c’est un rôle. Je pense que les collections de violence remplissent un autre rôle complémentaire. Je comprends l'argument de dire que collectionner c’est visibiliser mais la misogynie est déjà omniprésente : ces façons de penser sont omniprésentes, c'est juste que le phénomène est éparpillé. Le fait de mettre ces objets ensemble leur redonne une force qui permet de plus facilement avoir un rapport critique vis-à-vis d’eux.

Les professionnel·les des musées vont souvent chercher à médiatiser les objets, surtout ceux relatifs à des questions socialement vives, en les replaçant dans leur contexte de création afin de les rendre rationnels ; ta démarche au contraire semble prendre le contre-pied dans le sens où tu exposes de manière brute et a priori sans explication contextuelle des objets qui sont misogynes. Pourquoi as-tu fait ce choix de t'en tenir aux formes ?

M.G : Je n’ai pas une approche très historique ou très contextuelle de la société, même si parfois c'est important pour comprendre certains éléments. Généralement, pendant les visites guidées, je donne des explications qui sont – je n'aime pas trop ce mot mais - aussi « neutres » que possible. Souvent, je ne donne pas mon avis sur l'objet : je reste très factuelle dans mon explication parce que j'aime laisser les personnes réagir aux objets ou à l'histoire. Justement, certaines sont offusquées, d'autres qui rient…Il y a des réactions très différentes. Parfois, des personnes qui disent « Ah, mais j'avais jamais réalisé à quel point c'était violent ». L’autre raison d’approcher factuellement les objets, c’est que je ne connais pas systématiquement l’histoire ou le contexte associé de chacun, certains restent assez mystérieux. Ou au contraire, j’accompagne de commentaires personnels certains objets récents, ceux des années 2000, période que j’ai vécu et que les personnes suivant les visites guidées ont vécu aussi. Cela nous permet de se remémorer cette époque où par exemple le fat shaming et une misogynie très décomplexée régnaient avec une culture des people ; une sorte de post-féminisme genre « on n'a plus besoin du féminisme ». Les objets de cette époque, que j’ai vécue, permettent de se remémorer des choses qu'on a personnellement vues et qui étaient contemporaines.

Par exemple, il y a un livre qui s'appelle Recettes de filles dans la collection qui a été publié par Marabout chef, qui date de 2006 et qui est l'adaptation en français d'un livre australien du nom de Kids Cooking. C'est un livre à la quatrième de couverture horrible comportant un jeu de mots « passer à la casserole », les recettes « sont passées trois fois la casserole » avant de vous être proposées. Donc, une expression culture du viol. Quand j'ai trouvé ce livre, ça a fait ressurgir tout cet humour-là, très présent dans les années 2000, dans les livres et jouets pour jeunes filles, que j’ai vécus personnellement quand j’étais jeune et qui déjà à l’époque me gênait. Souvent, les personnes venant aux visites de MUSOGYNIE sont suffisamment âgées pour l’avoir vécu aussi. À la dernière visite que j'ai faite, une femme d’environ 50 ans avait connu l’époque de Matzneff en France, tous ces gars du cinéma français qui sortaient avec des jeunettes. Elle nous en parlait et disait comment c’était normalisé, comment elle-même adhérait à cette culture et trouvait ça « trop cool » de sortir avec des vieux. Les témoignages se recoupent beaucoup entre les participants et participantes de la visite. J’apprécie de laisser à chaque personne la possibilité d'apporter sa propre vision sur les objets : c'est pour cela que j'essaie de ne pas avoir une approche trop justificative de cette misogynie. Je ne suis pas une historienne, ni une conservatrice de musée, j'essaye de ne pas non plus prétendre une expertise que je n'ai pas.

Tu as parlé d’appropriation / réappropriation, un terme qui est beaucoup utilisé pour désigner lorsque des groupes oppressés se saisissent de ce qui a été créé sans eux, et souvent à leurs dépens, et s’en servent pour donner plus de force à leur propre voix. Penses-tu que c'est le cas avec MUSOGYNIE ? Ta réappropriation prend-elle une forme créative ?

M.G : Je puise beaucoup dans MUSOGYNIE pour mon travail personnel, notamment mon travail d'écriture et de musique. C'est ce que je fais principalement en dehors de ce projet. MUSOGYNIE est un socle sur lequel je construis tout mon travail. Il y a deux ans, j'avais organisé avec un collectif qui s'appelle B.R.A.V.E. à Schaerbeek, à Bruxelles, des résidences d'artistes[2]. Pendant un mois, quatre artistes avaient travaillé avec la collection MUSOGYNIE et créaient des œuvres avec. Ce format a existé à un moment, d'inviter d'autres personnes à se réapproprier le contenu de cette collection. Pour moi, MUSOGYNIE est un projet créatif et artistique en tant que tel. C'est vraiment un musée d'artistes et c’est ce que je veux assumer.

Tu aurais des exemples précis d’œuvres faites sur le socle de MUSOGYNIE ?

M.G : Pour une exposition il y a trois ans - que j'ai ensuite repris plusieurs fois dans d'autres expos - j’ai fait une réécriture de chansons paillardes, version lesbienne. C'était pour une exposition autour de l'identité lesbienne où j’avais été invitée à faire une pièce. C'était une installation sonore avec des chansons paillardes, un peu grivoises du répertoire traditionnel français que j'avais réécrites version lesbienne[3]. Certaines chansons paillardes sont vraiment trash : très misogynes ou juste très scato. J'avais fait une version live en chantant devant un public pendant des festivals queer. Ce projet par exemple m’a été directement inspiré de ma collection. Ou encore, j’ai créé une performance qui s'appelait Femme sans tête, tout en est bon[4], qui est un proverbe misogyne du 16e ou 17e siècle. À cette époque, il y avait une tendance de gravures qui représentaient un personnage forgeron du nom de Lustucru. Les maris, insatisfaits de leurs compagnes, les apportaient à Lustucru pour qu’elles se fassent taper la tête afin de les rendre dociles et aimables. Il y a donc des gravures représentant une forge avec un forgeron frappant des têtes de femmes sur son enclume, avec plein de têtes alignées dans le fond. Ces gravures circulaient de manière anonyme dans des brochures. Cette performance, autour de ce motif de tête de femme à retaper ou de femme à refaire, consistait en la lecture d’un texte qui était un montage de citations misogynes prises dans différents ouvrages. À cela s’ajoutait la projection de cette gravure, et à chaque fois que j'utilisais une citation, sa référence apparaissait à l'écran. Cela a créé une cartographie de toutes ces citations misogynes. C’était une performance vraiment prise dans le fond MUSOGYNIE.

Un grand merci pour cette discussion qui offre un éclairage nouveau sur les pratiques muséales et, plus largement, nourrit la réflexion sur la manière dont chacun·e s’empare des héritages violents.

Romane Ottaviano

[1]Exposition « Les Sillons #1 », curatée par Thomas Conchou, Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson, 19/03 – 16/07//2023. White cube : type d’espace d’exposition dépouillé, aux murs blancs et sans fenêtre. ↩

[2]https://brave1030.org/MUSOGYNIE-x-B-R-A-V-E ↩

[3]Les Mirlitons, 2022-2024, installation sonore, exposition Lesbien•x•nes à B.R.A.V.E. (Schaerbeek, Belgique). ↩

[4]Femme sans tête, tout en est bon, 2021, performance, festival À boire et à manger, Centre Tour à Plomb, Bruxelles. ↩

En savoir plus

Prochaines visites de MUSOGYNIE au Poisson sans bicyclette, Bruxelles (Le poisson sans bicyclette – Le poisson sans bicyclette) :

- 5 décembre 2025

- 20 décembre 2025

- Mélina Ghorafi

- MÉLINA (@melinaghorafi) • Photos et vidéos Instagram

- https://www.wishlistr.com/musogynie/

A lire aussi :

-Article de l'Art de Muser sur le Musée National du Patriarcat

#Muséemisogynie #objetsensible #violence #MUSOGYNIE