La Bibliothèque des MEM

"Les Voies du Curating" d'Hans Ulrich Obrist

Une expérimentation du champ des possibles

Un portrait atypique : Hans Ulrich Obrist alias H.U.O

Hans Ulrich Obrist, d’origine suisse est l’une des personnalités de la scène internationale qui a le plus marqué la dernière génération des commissaires d’exposition. Curateur, il est aussi critique et historien de l’art. Partant de l’idée que le curator a pour but de « faire surgir l’art où on l’attend le moins », H.U.O a imaginé et conçu dans sa carrière des expositions sous toutes ces formes, venant bouleverser les codes préalablement établis. Dans la cuisine, dans une chambre d’hôtel, dans un avion et même dans une poche ou une valise… le « format exposition » peut se décliner à l’infini ! Dans cet ouvrage, l’auteur nous transpose littéralement dans son univers de curator expérimenté.

La vision d’un curator-magicien

Tel un magicien voulant révéler les mystères du monde et en expliquer les phénomènes, le curator prend possession d’une idée qu’il cherche à matérialiser en lui donnant une forme puis une vie. Chercher à créer une histoire qui n’existe pas encore et qui plus est, souhaite s’inscrire dans le registre surréaliste, apparaît comme un véritable challenge. En ressassant plusieurs fois l’idée, il vise à lui donner une identité, un visage, une signification qui va pouvoir se concrétiser matériellement dans le réel. Le soin pour donner vie à une idée est un travail de curation. Ça tombe bien parce-que curator ne trouve-t-il pas son origine dans le verbe « curare » qui veut dire « prendre soin de » ?

Tout le curating est une question de dosage et d'équilibre !

Combien créer les conditions de possibilité de partager entre le public et les artistes une émotion inhabituelle, apparaît enrichissant ! N’est-ce pas de la magie que de « mettre des gens en relation qui ne se seraient jamais rencontrés dans les cadres habituels de la production des savoirs» ? L’art contemporain peut permettre cette alchimie. Passionné par les potentialités créatives qui sommeillent en chaque homme, H.U.O. fait du curating une voie tracée pour donner du sens à la plus petite insignifiance. Tout à la fois essai sur la vie, l’art et le hasard, ses confessions relatées nous invite à une ballade poétique et philosophique autour de l’univers des expositions. « Les voies du curating » se présentent chez l’auteur comme l’aboutissement d’une vocation.

Afternoons Nap,1986 (c) Peter Fischli et David Weiss, Zurich, 2010

L’exposition est un humanisme …

Le choix de cette vocation peut apparaître comme la promotion d’une certaine forme d’humanisme. Réfléchir sur ce qui pourrait faire l’objet d’un épanouissement pour notre « être » se retrouve dans l’idée et la grandeur que nous nous faisons de l’art et de la culture. L’exposition en tant que monde à construire stimule notre intérêt pour échanger, dialoguer et vivre des émotions multiples. En somme, l’exposition comme médium chez Hans apparaît comme le moyen de surprendre l’homme en lui proposant de vivre des expériences artistiques uniques.

La question centrale du format des expositions

L’exposition en soi, n’est pas un modèle figé, elle se métamorphose ; il y a un exercice intéressant à faire qui consisterait à réaliser des expositions comme si on éprouvait la sensation à chaque fois d’avoir fait une découverte scientifique novatrice qui vienne chasser la précédente, désormais devenue désuète. A inventer ses formats de l’exposition et donc s’interroger sur ses multiples natures et supports.

« Dans leurs formats, les expositions sont souvent trop figées ; elles ne sont pas assez novatrices dans leur appréhension de l’espace ou du temps». L’idée doit pouvoir être flexible et ne pas se limiter dans un cadre spatio-temporel trop défini à l’avance. Non plus intégrées au sein d’un espace fixe, les expositions peuvent se décliner sous plusieurs formes, matérielles et même immatérielles : les entretiens enregistrés devenant ainsi une archive sonore d’exposition proche de l’ethnographie (Exemple de l’entretien informel de Joseph Beuys portant sur le thème de l'art comme science de la liberté et de la responsabilité), les non-conférences, les livres d’artiste, les biennales, les pavillons, les marathons… le panel de choix peut s’élargir à l’infini tantsont divers les supports pour s’exprimer sur un sujet précis. Ainsi un type de format d’expo correspond souvent à l’envie de rendre compte d’un sentiment précis : susciter la surprise, provoquer l’impossible, montrer l’in-montrable, donner à entendre l’innommable, juxtaposer les paradoxes, introduire le déjanté dans le sérieux…Plus que des expositions au format classique, il s’agit de créer des expériences qui viennent bouleverser notre confort intellectuel quotidien. Je vous laisse deviner ces expériences… en lisant l’ouvrage !

Mais bon quand même, même si la frustration peut être un moteur, un exemple pour la route ? “Do it”, concept d’exposition participatif inspiré par Duchamp dans les années 60, correspond à un exemple typique d’exposition où les rôles des concepteurs s’inversent ; imaginez que ce soit les visiteurs qui créent l’œuvre à partir des instructions écrites laissées par les artistes, quant à eux absents du processus créatif… Adieu les problèmes d’assurance ou de transport de l’exposition puisque l’œuvre finale sera détruite !

Sandra Pain

# curating

# Humanisme contemporain

# artiste-commissaire

À quoi ressemblent les musées dans les livres pour enfants ?

Le musée est un lieu très représenté en littérature jeunesse. A travers quelques albums choisis selon une méthodologie hasardeuse et de manière totalement non exhaustive, nous verrons quel portrait du musée est dressé par des illustrateurs et auteurs d’albums pour enfants.

La sélection comprend quatre ouvrages illustrés à destination des 3-6 ans ainsi qu’un livre à jouer sous forme de bande-dessinée qui s’adresse aux 8-11 ans.

Ces livres sont exclusivement occidentaux, les auteurs / illustrateurs étant tous belges, français ou anglo-saxons. Ils ont été écrit entre 1985 pour le plus ancien et 2006 pour le plus récent.

Les albums en question :

Ernest et Célestine au musée, Gabrielle Vincent - 1985

Lorsque Célestine perd Ernest, une course effrénée commence à travers les couloirs calmes du musée, ce qui a le mérite de distraire les gardiens qui semblent s’ennuyer.

- Pardon, Monsieur, est-ce un bon métier, gardien de musée ?

- Oui et non, Monsieur : on ne se fatigue pas mais on s’ennuie beaucoup !

Quelques pages plus loin :

- Si ça pouvait arriver plus souvent, la vie des gardiens de musée serait quand même plus amusante !

Lulu et les bébés volants, Posy Simmonds - 1988

Lulu rechigne à aller au musée, elle aurait préféré rester jouer au parc. Alors qu’elle est occupée à bouder, ses parents commencent la visite sans elle. Seule sur un canapé, deux bébés volants tout juste sortis d’oeuvres d’art se mettent à lui parler, avant de l’entrainer parcourir le musée. C’est l’occasion pour Lulu de découvrir les tableaux de l’intérieur. Cet album donne à voir un ressort classique de la littérature et du cinéma en donnant vie à des oeuvres d’art ou bien en faisant évoluer des personnages à l’intérieur des toiles.

Solange et l’ange, Thierry Magnier et Georg Hallensleben - 1997

Solange vit seule. Elle aime peindre et aussi se rendre au « Grand musée » pour observer un petit ange dans un tableau. Ils se lient d’amitié et déambulent ensemble dans les galeries sans se faire voir des autres visiteurs. Le petit ange lui montre chaque recoin du musée, qu’il ne peut quitter. Pour ne plus être séparés, Solange devient gardienne du musée. La découverte approfondie du musée se fait, comme dans le livre précédent par le biais d’un tiers.

Poka et Mine au musée, Kitty Crowther - 2006

C’est samedi, Poka emmène Mine visiter le « musée d’art tribal ». Rapidement, Mine veut aller aux toilettes, mais rapidement elle se perd. Finalement, son aventure se déroule davantage hors de l’espace muséal à proprement parler puisqu’elle s’est égarée dans les couloirs annexes, réservés au personnel du musée. Le musée n’est qu’un prétexte et l’histoire aurait tout à fait pu se dérouler ailleurs.

La Peur du Louvre, Yvan Pommeaux - 1986

Peu enthousiasmé par sa sortie scolaire au Louvre, la visite du personnage principal prend une toute autre tournure lorsqu’il s’aperçoit que des oeuvres disparaissent. Ici, le vrai héros de l’histoire, c’est le lecteur : il est amené à se mettre dans la peau du personnage afin de percer le secret du pharaon et trouver (ou non) le mystérieux voleur. Le lecteur est impliqué dès le début du récit puisque c’est à lui de choisir des objets qui le serviront ou le desserviront pour progresser dans l’intrigue. Il sera également amené à prendre des décisions à de nombreuses reprises. Plusieurs solutions existent et le livre peut être joué de nombreuses fois.

Comment sont représentés les musées à travers ces livres ? Quels protagonistes y évoluent ? Quels sont leurs rôles ? Et surtout quelles clefs de lecture donnent-ils à l’enfant pour s’approprier le musée.

Musées figés ?

Force est de constater que parmi ces ouvrages, les musées de Beaux-arts sont très majoritairement représentés, particulièrement le Louvre. Il l’est non seulement parmi cette sélection, mais également dans les rayons consacrés à l’art et aux musées des espaces jeunesses des bibliothèques. D’ailleurs, Louvre éditions publie régulièrement des bandes-dessinées et des albums jeunesse à partir de ses collections, surfant ainsi sur son image de marque. Rares sont les musées à disposer de leur propre service d’édition et d’un tel réseau de distribution.

Capture d’écran du catalogue de Louvre éditions ©Louvre

Parmi la sélection, le Louvre n’est expressément nommé que dans La peur du Louvre d’Yvan Pommaux. Dans Solange et l’Ange, le lieu de l’intrigue est reconnaissable à la pyramide qui trône en page de garde et que l’on retrouvera au fil des pages. Pourtant, les auteurs préfèrent parler du « Grand Musée » où Solange, le personnage principal se rend tous les jours.

Solange et l’Ange, Thierry Magnier et Georg Hallensleben © Gallimard Jeunesse

Ernest et Célestine, quant à eux, se rendent dans un musée qui semble être le Louvre, de par l‘architecture et les tableaux exposés, dont la Joconde. Mais, c’est un musée créé de toutes pièces par l’autrice, qui rassemble dans une exposition des copies de tableaux célèbres, ce qui donne l’occasion d’expliquer à l’enfant ce qu’est une copie. Par certains détails, les tableaux sont identifiables, à condition de les connaître. Dans les musées d’art, la question de l’accrochage est centrale. Ici, la mise en espace trahit une vision assez traditionnelle des musées, puisqu’accrochés dans certaines salles sur deux niveaux.

Dans l’album de Posy Simmonds, Lulu est trainée par ses parents dans un musée où se croisent squelettes de dinosaure, sculptures classiques, peinture d’histoire, natures mortes, toiles romantiques ou encore naïves. Ce joyeux mélange est placé dans un décor très rococo avec tapisseries anciennes et dorures au plafond.

Pour Poka & Mine c’est un peu différent, puisqu’ils se rendent dans un « musée d’art tribal », exposant des masques, des ossements et des fresques murales rappelant celles des grottes préhistoriques. Contrairement aux autres livres, les oeuvres présentées ne sont pas réalistes et encore moins reconnaissables.

L’accrochage est, dans ces livres, assez conventionnel voir caricatural. La présence des gardiens, identifiables à leur uniforme - complet-vestons et casquettes vissées sur la tête - vient renforcer cette vision archétypale des musées, et notamment des musées de Beaux-arts. Ces gardiens, qu’ils soient sympathiques ou non, veillent à faire respecter l’ordre et les oeuvres d’arts. L’enfant découvre toutes les règles de comportement qu’il est « convenu » de respecter dans un musée. Dans les dessins, des jeux d’échelle rendent les personnages très petits par rapport à l’architecture des lieux, renforçant cette idée d’un espace intimidant, voire inaccessible.

De gauche à droite : Solange et l’Ange, La peur du Louvre, Lulu et les bébés volants, Poka et Mine au musée.

Maintenant que le décor est planté, voyons ce qui se joue dans ces histoires et les expériences vécues par les protagonistes.

Partir à l’aventure : quand l’ennui fait prendre le large

Les histoires qui s’y déroulent reprennent des topiques de la littérature jeunesse :

1 - l’anthropomorphisme

Les animaux sont présents dans trois des albums de la sélection. D’une manière générale et ce depuis Les Fables de La Fontaine, les animaux occupent l’espace littéraire, même si « Aujourd’hui il y a de moins en moins d’animaux parmi les personnages, et de plus en plus d’enfants. » (Alban Cerisier). Le recours aux animaux, qui incarnent une certaine authenticité tout en étant séduisants, permet d’attirer les enfants dans les histoires : « Les premiers amis des enfants sont les animaux sous toutes leurs formes, peluche, doudou, mousse, plastique etc. […] L’animal est un passeur […] c’est souvent lui qui attire le tout-petit dans l’univers du livre. ».

2 - l’aventure

Dans quatre de nos cinq histoires, le ou la protagoniste échappe à la surveillance (des parents, de l’accompagnateur, du groupe d’élèves…). Certains choisissent de partir à l’aventure, que ce soit par ennui ou par défi, quand d’autres se perdent simplement en chemin. Dans le document pédagogique de la BnF intitulé « Ces immortels compagnons de nos enfances », nous pouvons lire : « Il y a deux types d’aventuriers : ceux qui sont projetés dans l’aventure par des évènements extérieurs et ceux qui partent en quête d’aventures. ». Enormément de livres de littérature jeunesse reposent sur cette mécanique de l’égarement, dont Alice au Pays des merveilles est certainement l’un des exemples les plus connus.

Les personnages principaux de Ernest et Célestine au musée, de La peur du Louvre et de Lulu et les bébés volants trouvent dans un premier temps le musée ennuyeux. Soit ils rechignent à y aller soit ils ne souhaitent pas s’y attarder. Parmi les livres de la sélection, seule Solange s’y rend de bon coeur et de son propre chef. D’ailleurs, c’est la seule qui n’est pas accompagnée par un adulte et il est écrit qu’elle vit seule. Elle a donc une autonomie que les autres n’ont pas.

L’aventure commence lorsque le calme et l’ennui sont troublés par l’inattendu. Le musée, malgré sa rigueur classique devient rapidement un terrain de jeu ou de découverte. Dans tous les cas, le personnage principal, et donc le lecteur avec lui, est amené à sortir du cadre de visite traditionnel. C’est l’occasion pour les héros en herbe d’affronter l’inconnu et de braver des interdits. L’aventure peut-être simplement de retrouver sa route dans un musée présenté comme labyrinthique.

Ces livres reprennent certes une vision traditionnelle du musée, mais certains parviennent à montrer qu’il peut s’y passer des choses amusantes. En complément ou en préparation d’une visite au musée, ils permettent de familiariser l’enfant avec un environnement, des codes spécifiques et ainsi d’aiguiser son oeil et de stimuler son attention. La mécanique est toujours la même, il s’agit de montrer au lecteur-récepteur que le musée n’est pas seulement l’endroit ennuyeux et poussiéreux qu’il n’y parait.

La spécificité du rôle éducatif des musées et des expositions fait consensus c’est pourquoi, la sortie au musée est bien souvent un passage obligé de la scolarité. Elle s’insère dans les programmes scolaire sous l’appellation « éducation artistique et culturelle ». Son but est de favoriser l’accès à tou·te·s les élèves à l’art et la culture. Elle relève donc d’une pratique encadrée, qu’elle soit réalisée avec l’école, avec les parents ou avec des animateurs sur le temps périscolaire.

Même lorsque l’histoire est réaliste et que le recours à l’imaginaire est limité (c’est le cas dans Ernest et Célestine et dans Poka et Mine), le protagoniste est confronté à une ou des situations qu’il doit démêler. Il est d’une certaine manière contraint de faire preuve d’autonomie et de sang froid qui sont extrêmement valorisés dans les livres pour enfant.

L’accessibilité à ce type d’ouvrage en question

Il convient cependant de préciser que les enfants n’ont pas tous accès à ce type d’album qui peuvent couter cher et ne se trouvent pas dans toutes les bibliothèques des écoles ou collèges. Ils sont généralement le fruit d’une politique d’acquisition orientée des institutions, et ne sont pas à disposition de toutes les bourses. Par ailleurs, ils sont parfois peu mis en avant dans les librairies et médiathèques non spécialisées.

La discrimination par la lecture est un phénomène bien connu des sociologues. Bernard Lahire parle même de « genèse des inégalités ». Comme pour les affinités avec les musées, « le rapport au livre, à la lecture, est déterminé par le rapport qu'y entretiennent les parents eux-mêmes. ».

AG

#littératurejeunesse

#découverte

#musée

Références :

Faire un détour par la « littérature de jeunesse » ?

La représentation du musée dans les albums jeunesse

Livres :

Ernest et Célestine au musée, Gabrielle Vincent - 1985

Poka et Mine au musée, Kitty Crowther - 2006

Lulu et les bébés volants, Posy Simmonds - 1988

Solange et l’ange, Thierry Magnier et Georg Hallensleben - 1997

La Peur du Louvre, Yvan Pommeaux - 1986

Art contemporain et lien social de Claire Moulène

Art contemporain et lien social, Claire Moulène, éditions Cercle d'Art, Collection Imaginaire, 30 mars 2007

Les éditions IMAGINAIRE : MODE D'EMPLOI proposent des outils de décryptage de l'imaginaire contemporain, dans le but d'atténuer la coupure qui persiste entre les propositions des artistes (qui nous parlent du monde d'aujourd'hui, voire annoncent celui de demain) et leur réception par le public souvent perplexe et insuffisamment informé. Pour ce faire, ces éditions ont imaginé un nouveau concept de livre d'art en trois temps. Art contemporain et lien social de Claire Moulène aborde une thématique qui nous concerne tous par une approche rigoureuse et simple. Ce manuel propose un contenu riche dans une mise en forme synthétique et claire. Un vocabulaire précis et adapté est utilisé de manière tout à fait accessible afin de vulgariser l'information sans perte de fond. Et sa mise en page didactique, aéré et illustré permet une lecture agréable etfacilité.

Les éditions IMAGINAIRE : MODE D'EMPLOI proposent des outils de décryptage de l'imaginaire contemporain, dans le but d'atténuer la coupure qui persiste entre les propositions des artistes (qui nous parlent du monde d'aujourd'hui, voire annoncent celui de demain) et leur réception par le public souvent perplexe et insuffisamment informé. Pour ce faire, ces éditions ont imaginé un nouveau concept de livre d'art en trois temps. Art contemporain et lien social de Claire Moulène aborde une thématique qui nous concerne tous par une approche rigoureuse et simple. Ce manuel propose un contenu riche dans une mise en forme synthétique et claire. Un vocabulaire précis et adapté est utilisé de manière tout à fait accessible afin de vulgariser l'information sans perte de fond. Et sa mise en page didactique, aéré et illustré permet une lecture agréable etfacilité.

Cet ouvrage commence brièvement par re-contextualiser le rapport aigu entre l'art et la politique. Débutant par une citation quelque peu provocatrice mais pas moins intéressante de Dominique Baqué, on se demande finalement « si l'on osait un paradoxe, on affirmerait volontiers que le seul art politique efficace et convainquant est l'art totalitaire ». Reste que l'histoire de l'art ne s'arrête pas là et a pu prendre au cours du XX siècle des formes diverses, dont l'impact varie selon le contexte et les moyens mis en place. Des avant-gardes dadaïstes farouchement antimilitaristes en passant par tous les mouvements contestataires du XX siècle on remarque alors que les artistes contemporains de 1990 à 2000 ont fait les choix de nouvelles postures participatives, symboliques et inédites, offrant toutes la possibilité de percevoir et d'agir différemment sur le réel. D'un art issu de la contre-culture et convaincu de son efficacité idéologique, on est passé à un art plus réflexif, conscient de ses propres limites.

Du Musée Précaire d'Albinet

Quand il est encore question de débattre inlassablement du rôle et de la définition de l'art, Claire Moulène ramène des mots justes sur le fond du sujet : « Rappelons d'abord que l'art, [...] n'a jamais vocation à être efficace. Si l'artiste aujourd'hui apparaît plus que jamais soucieux de saisir la complexité du monde qui l'entoure [...], sa mission ne consiste pas à proprement parler de résoudre les conflits sociaux et économiques qui sous-tendent la société. En revanche, il est celui qui [...] qui permet de penser autrement le réel. » Elle prend alors judicieusement l'exemple du Musée Précaire Albinet de Thomas Hirschhorn qui illustre parfaitement la situation. Cet artiste refusant catégoriquement que sa démarche soit assimilée à une entreprise humaniste, ou un projet socioculturel, annonce que « le Musée Précaire est une affirmation. Cette affirmation est que l'art peut seulement en tant qu'art obtenir une vraie importance et avoir un sens politique. » On comprend alors très vite que ce manuel ne résoudra pas comment l'art se positionne par rapport à la politique car c'est tout simplement impossible. Visiblement l'artiste affirmera toujours son statut en tant que tel. Cependant, l'auteur tente méthodiquement de dresser une liste de différentes pratiques artistiques qui s'y apparente et de les classer par rapport à leur niveau d'engagement.

Quoi qu'il en soit, les artistes contemporains ne sont plus nécessairement dans une critique amère mais dans une manière de réactiver certaines formes propres à l'action collective et politique, le plus souvent avec un humour et une dérision qui leur permettent en creux, d'avancer une critique de fond à peine masquée. Nombres d'exemples pertinents sont repris pour démontrer comment les artistes interfèrent dans le réel. Que ce soit dans une approche visuelle ou performative, qu'on dénonce une société de consommation ou qu'on rit de ses dérives mercantiles l'intérêt n'est peut-être plus de produire de nouvelles formes artistiques mais d'exposer directement le quotidien. Ainsi c'est le réel lui-même qui fait office d'œuvre d'art. Au-delà de la tangibilité plastique des expérimentations, sur un mode plus ludique, on recense également un nombre relativement important de travaux ayant trait au rassemblement collectif et à la fête, l'un des motifs jugés ici des plus emblématiques de l'action sociale. Or le lecteur se heurte très rapidement à la légitimité du statut de la création : organiser une fête est-ce vraiment un geste artistique ?

L'Art vecteur de lien social ?

La force de cet ouvrage repose fondamentalement sur les critères de légitimité de l'art contemporain. L'idée n'est plus simplement de poser une énième fois la question de ce qui est de l'art ou pas mais pourquoi en être arrivé à cette dérive. On ne tombe pas dans la facilité d'un discours qui prétendrait que l'art cherche simplement à repousser à chaque fois ses limites. Suffisamment documenté, le livre propose une analyse sociologique. À l'heure de la mondialisation néolibérale, la disparition des « classes sociales » au profit d'un grand groupe central a amené un éclatement des repères traditionnels. Les systèmes de normes multipliés, diversifiés ont amené une perte de valeurs où l'expression politique n'est plus légitime et où le chaos menace. On se retourne alors vers les sociologues, les militants associatifs ou les artistes, en les sommant de produire du lien « social » notion ainsi chosifiée et réduite à une marchandise. Tous les artistes ici cités ne font alors plus que témoigner de cet « objet-ification » du lien social. Voilà tout le nœud du débat de ce livre qui peut paraître amené d'une manière un peu courte et caricaturale mais comment l'exprimer autrement en si peu de pages ?

Une première partie du manuel décante les pratiques artistiques ancrées dans le réel tandis que la seconde ne fait plus de distinction entre le virtuel et le réel. Uneconception contemporaine renversée consisterait à jouer des ressorts de la fiction pour scénariser le réel. En activant l'imaginaire collectif, les créateurs actuels travaillent sur une prise de conscience politique et sociale au sein d'un champ artistique qui prend des allures de laboratoire. Unenouvelle manière de produire de l'art serait donc de faire un « lab » qui explore les schémas de représentation sociale actuelle. La téléréalité est prise pour exemple comme un regard symptomatique de la société qu'elle porte sur elle-même et glissée au champ artistique. Encore une fois, le lecteur peut rester sceptique sur la question de ce qui fait œuvre. Mais Troncy, ici cité,arrive facilement à nous convaincre du rapport de l'art à la téléréalité comme « un espace intermédiaire qui ne serait ni celui de la réalité, ni celui de la fiction mais de la ReallitY » « simplification, photogénie, mise en scène » «réalistisme ». Pantomime, du jeu du rôle social transposé à d'autres sphères, la téléréalité offrirait donc la possibilité d'un certain regard, certes stylisé, certes biaisé, mais plutôt judicieux sur les systèmes sociaux enplace. Ainsi défile nombre d'artistes qui proposent toujours de nouveauxscénarios artistiques appuyés satiriquement sur une réalité qui tend à se dématérialiser. On en vient même à parler de nouveaux espaces de sociabilité, de « blogosphère », lieu de convivialité virtuelle, à laquelle renvoient les communautés de blogueurs. L'art contemporain fait donc appel à toutes sortes de disciplines annexes, de références de l'expérience quotidienne de chacun, non pour rétablir le lien social mais pour l'interroger.

Une démultiplication de possibilités

Écrit avec une grande finesse cet ouvrage tend à rendre compte du glissement des pratiques artistiques contemporaines et soulever le rôle social qui lui est aujourd'hui voué. Consacré uniquement à l'art d'aujourd'hui et non à celui d'il y a vingt ans, Claire Moulène relève un challenge difficile : l'analyse et la théorisation d'une pratique sur laquelle on manque vraisemblablement de recul. Alors que la facilité accorderait à dire que l'artiste contemporain s'éloigne d'un engagement politique explicite Claire Moulène propose un nouveau paradigme. Plutôt qu'un regard analytique d'historienne, elle propose une approche plus sémiologique dans le sens où le vocabulaire artistique aurait lui-même changé. Des champs lexicaux empruntés à d'autres usages (politique, festif, web, etc.) sont détournés au profit d'un regard créatif sur le monde. Distinctement d'une idée d'un art engagé issu de la contre-culture elle nous expose la subtilité suggestive de nos contemporains à travers la citation, le simulacre et l'ironie. Dégagé d'une contestation massive, on se retrouve dans une démultiplication de possibilités et d'observations. Cependant, la conclusion est menée un peu brutalement en affirmant que les artistes sont soucieux de ne pas lisser l'environnement politique mais doit-on pour autant s'en arrêter là ? Claire Moulène finit donc simplement par dire que « l'art doit être coupé du réel soit pour lui offrir une échappatoire constructive, soit pour une prise de conscience inédite ». On ne peut pas dire qu'on en apprenne bien plus... Art contemporain et lien social de Claire Moulène propose donc une excellente base de réflexion et de références qui ne tiennent plus qu'à être développées soit dans un futur plus distancé soit par des regards croisés d'autres chercheurs interdisciplinaires.

Elodie Bay

Aux armes visiteurs, formez vos bataillons…

Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple

« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre… » Ghandi

Quinze ans… en termes d’Histoire, cela peut paraître épisodique, mais en termes de culture, de développement et de mentalités, c’est conséquent. Pourtant, lorsque l’on prend en main Des musées d’Histoire pour l’avenir, fruit du colloque de 1998 qui s’est tenu à l’Historial de la Grande Guerre à Péronne deux ans auparavant, on retrouve les prémices de problématiques actuelles encore soucieuses d’êtres respectées et comprises. Sous la coordination de Marie-Hélène Joly et Thomas Compère-Morel, les éditions Noêsis nous livrent un panel de questionnements autour du rôle et de l’importance des musées d’Histoire. Il est intéressant de voir qu’après un certain passage à vide des préoccupations autour de notre passé historique, il revient au devant de la scène aujourd’hui avec l’idée d’un musée ou plutôt d’une Maison de l’Histoire de France impulsée par le président Sarkozy et qui devrait naître en 2015.

Des musées d’Histoire pour l’avenir réunit des interventions sur différents sujets et autant de questionnements, regroupés sous plusieurs grands thèmes, en prenant pour exemple les musées consacrés aux grandes guerres. Ainsi les spécialistes ouvrent les débats autour des problématiques de marché de l’Histoire, de « publics » ou de « clientèles », de médiations et de nouvelles technologies au service des musées d’Histoire, des enjeux sociaux et territoriaux autour de ceux-ci. Autant de questions que se posent tous les musées encore aujourd’hui.

La particularité des musées d’Histoire, qui les a obligé à très tôt chercher la justification de leur présence et de leur intérêt, réside justement en leur référence, à laquelle on associe bien souvent leur appartenance, au passé. C’est pourquoi, afin de se défaire de cette image, il leur a été nécessaire de poser des axes de recherches tournés vers l’actualité et la préoccupation des publics. Réunis autour d’un colloque traitant de ces questions, des spécialistes de l’Histoire, de son public, mais aussi de son marché et de ses enjeux, comme Marie-Hélène Joly, Jean Davallon, Serge Renimel, Jean-Claude Richez ou bien Alain Montferrand, exposent non seulement la situation à la fin du XXème siècle, mais veulent également se tourner vers l’avenir, et sur la question notamment des visiteurs et de l’accès à tous, dont on voit émerger l’importance. Egalement au centre du colloque, le marketing autour de l’Histoire, moyen de toucher différents publics, comme le Puy du Fou cité en exemple, mais qui peut également concurrencer voire éclipser les musées d’Histoire. Enfin les « nouvelles » technologies de l’époque, avec l’exemple du Mémorial de Caen et de l’utilisation du multimédia, aujourd’hui de plus en plus généralisées et mises au service de la médiation, dont on convient désormais qu’elle a une place principale dans le projet de tout musée.

Un livre donc qui semblerait plus utile pour comprendre l’intérêt et l’Histoire des musées d’Histoire plutôt que pour les révolutionner, mais dont on peut mesurer aujourd’hui l’efficacité et la pertinence, avec des préoccupations soulevées et que se posent tous les musées actuellement. Certes les musées d’Histoire se devaient de se questionner sur leur image, leur public, afin de ne pas sombrer dans l’oubli et le passé… Ou comment rendre un musée consacré aux relations entre Henry VIII et François Ier aussi attractif qu’une exposition sur Tim Burton [1].

Julie Minetto

[1]Tim Burton, l’exposition, cinémathèque Française, de mars à août 2012

L’univers selon Davallon

Compilation de recherches collectives touchant à l'univers de la mise en exposition assurée par Jean Davallon, ex-directeur du laboratoire Culture et Communication de l'université d'Avignon, « Claquemurer pour ainsi diretout l'univers » est le fruit d'un séminaire organisé par l'Association Expo-Media, sur le thème « Exposition et territoire », tenu en 1986.

Compilation de recherches collectives touchant à l'univers de la mise en exposition assurée par Jean Davallon, ex-directeur du laboratoire Culture et Communication de l'université d'Avignon, « Claquemurer pour ainsi diretout l'univers » est le fruit d'un séminaire organisé par l'Association Expo-Media, sur le thème « Exposition et territoire », tenu en 1986.

Avec pour projet de se centrer sur la notion d'opérativité symbolique qu'il dégage comme le résultat espéré d'expositions ayant pour but de créer ou renforcer un liant culturel dans/entre divers groupes sociaux, cet ouvrage fait appel à des exemples sortant du champ commun de l'exposition pour élargir le regard à des lieux, des façons assez marginales, hors cadre, de penser la mise en exposition.

On retrouve évoqués les exemples de villes mettant en scène leur propre patrimoine, par la réhabilitation, la redécouverte de leur centre historique, des parcs zoologiques habitués à la mise en scène de l'animal vivant, confrontés au paradoxe d'une exposition qui nécessite à la fois du scientifique et du spectaculaire comme au temps des ménageries, des pays tout entier mis en scène comme des musées grandeur nature (avec le pertinent exemple du Périégèse de Pausanias, la Grèce pays-musée à découvrir le guide en main) ou de musées mettant en scène leur territoire (à l'image des ATP et écomusées, tendance beaucoup plus actuelle que la précédente).

Le but est demontrer que ce type de mise en scène, finalement beaucoup plus ancré dans notre quotidien, dont nous avons davantage le réflexe de profiter, plutôt que d'aller voir spontanément des accrochages au musée, est en soi une forme d'exposition, avec ce que cela suppose : de s'extraire du réel, du banal, pour recréer une nouvelle vision de l'espace, en le réorganisant, le triant, et lui donnant ainsi plus de poids, de sens, bref en lui faisant délivrer un message.

Claquemurer pour ainsi dire tout l'univers

Ainsi Jean Davallon et les autres auteurs de cet ouvrage (dont Dominique Poulot) ne prétendent-ils pas en tirer de théories, simplement des observations, noter comment l'exposition peut être à l'origine de la création d'un territoire, d'un liensocial, d'un sentiment d'appartenance à une communauté, ce qui est tout à fait à l'œuvre dans le concept d'écomusée, longuement décortiqué dans les articles de Davallon.

Après avoir fait le tour de ces exemples, l'ouvrage se propose de présenter certains usages faits de cette mise en exposition, en montrant à diverses échelles l'impact de cette prise en considération du patrimoine et de l'immixtion du politique dans ces différentes démarches : comment l'écomusée influence-t-il le local, comment les municipalités, bien avant la réforme des collectivités territoriales, portent déjà un regard sur le passé et assume le poids de leur héritage, bon gré mal gré commme une évidence symbolique et économique dans la destinée de leur ville, comment enfin les pays du tiers-monde, par l'érection de musées d'histoire juste après leurs indépendances créent un sentiment factice de cohésion et d'identité nationale, au service d'idéologies et de propagandes gommant les particularismes régionaux.

Par un habile retour sur les formes d'expositions traditionnelles, le livre pose la question de l'exposition comme un genre hybride dont la signification et la lecture à chaque fois différente (celle du concepteur puis celle propre à chaque visiteur) sont celles d'un monde en réduction, qui aurait par ailleurs la trop grande ambition de « claquemurer » tout un univers, comme le critiquait déjà au XVIIIe siècle M. de Girardin.

Perçue également comme une technique, voire comme un rite, accompagné de son cérémonial et de ses codes, la mise en exposition, à la conclusion de cette étude, laisse encore beaucoup d'interrogations devant elle.

Il est étonnant de noter que pour un ouvrage datant de 1986, de tels thèmes n'aient pas vieilli outre mesure. Nous renvoyant à des préoccupations encore actuelles, ces recherches, en posant la question du lien social, de fédérer une communauté autour d'un sens commun, illustre les grands débuts de la médiation culturelle, phénomène qui s'est pleinement généralisé aujourd'hui. La question de la place grandissante des collectivités, déjà à l'oeuvre à l'époque, des villes ayant besoin de se sortir de la crise par la mise en valeur des éléments du passé et leur habituelle réhabilitation, de plus en plus récurrent à l'heure actuelle, dans un souci d'en finir avec le clivage entre ancien et contemporain, sont également des preuves de la continuité (sans parler de stagnation) des politiques culturelles d'il y a plus de vingt ans à aujourd'hui. Depuis, certes les études ont elles avancé, mais il n'en reste pas moins que les mots employés ont encore une profonde résonance, dont le message sera peut-être difficilement recouvrable avec le temps, puisque cet ouvrage est déjà quasiment introuvable de nos jours.

Lucie Rochette

Claquemurer pour ainsi dire tout l’univers, ouvrage collectif sous la direction de Jean Davallon, Publication du Centre de Création Industrielle, Centre Georges Pompidou, 1986

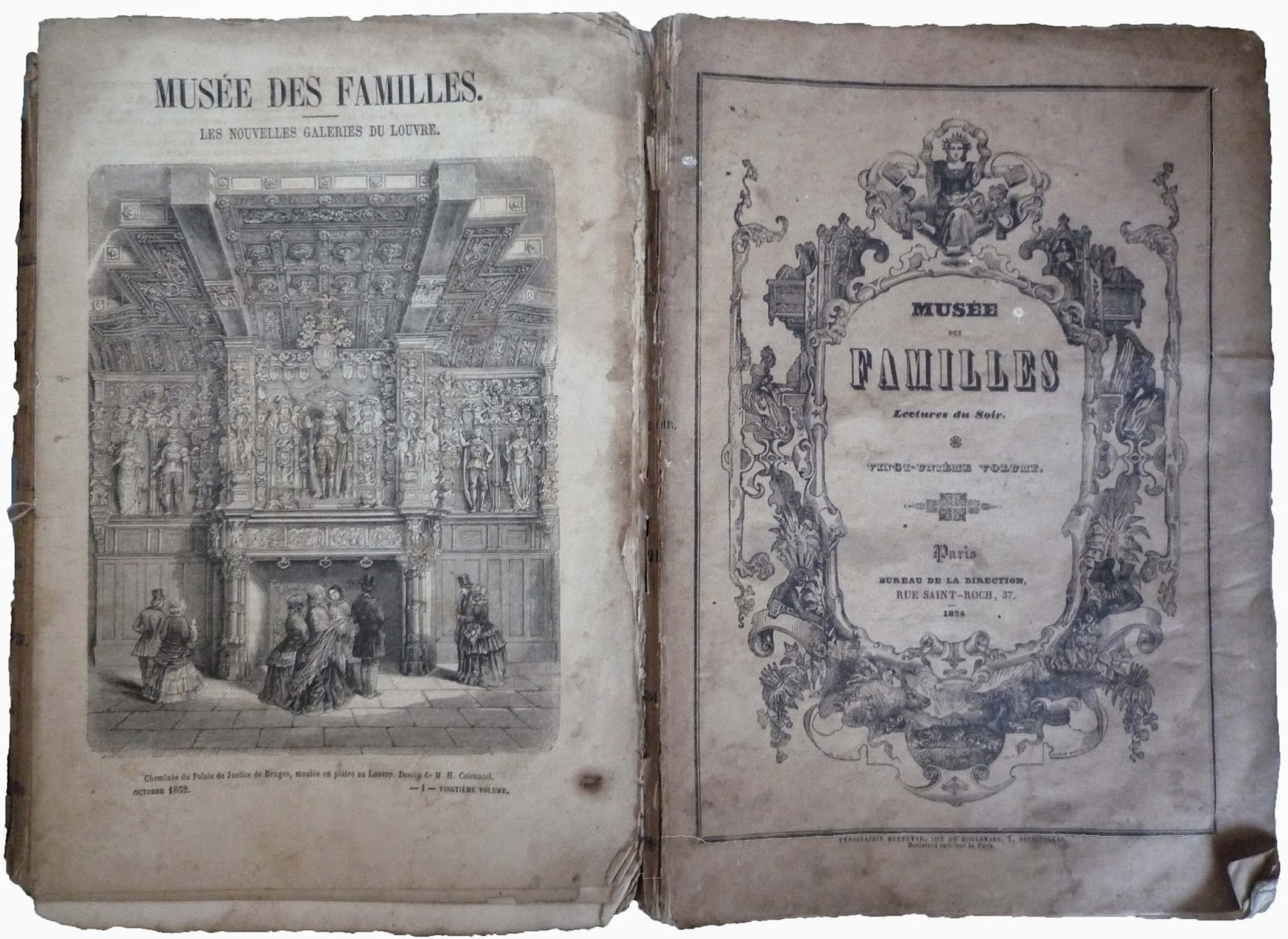

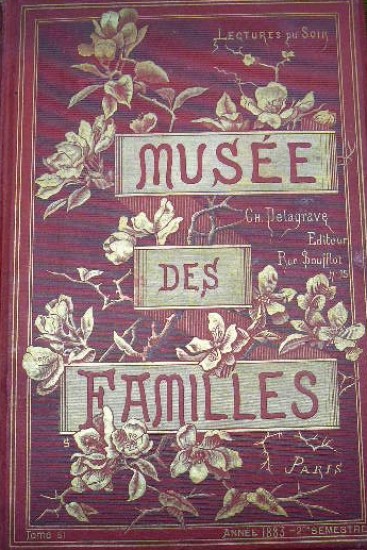

Le Musée des familles

« Expédition » dans le grenier de mes grands-parents

Qui n’est jamais allé à une brocante ou un vide-grenier, pour chiner des objets du passé : objets démodés devenus vintage, souvenirs d’enfance, objets de collection ? Et qui n’a jamais eu envie d’aller fouiner dans le grenier de ses ancêtres pour dénicher de petits trésors et tenter d’imaginer leur vie ? Maintes fois, j’ai exploré le grenier de mes grands-parents. J‘y ai trouvé les traces d’intrus : rats, souris, araignées, mites, passés avant moi et qui ont marqué leur passage. Parmi les nombreux témoignages du passé que j’ai pu trouver, j’y ai découvert :

Qui n’est jamais allé à une brocante ou un vide-grenier, pour chiner des objets du passé : objets démodés devenus vintage, souvenirs d’enfance, objets de collection ? Et qui n’a jamais eu envie d’aller fouiner dans le grenier de ses ancêtres pour dénicher de petits trésors et tenter d’imaginer leur vie ? Maintes fois, j’ai exploré le grenier de mes grands-parents. J‘y ai trouvé les traces d’intrus : rats, souris, araignées, mites, passés avant moi et qui ont marqué leur passage. Parmi les nombreux témoignages du passé que j’ai pu trouver, j’y ai découvert :

Le musée des familles : Lectures du Soir.

Le musée des familles : de quoi s’agit-il ?

Vous vous doutez que cette revue ou plutôt, ce gros livre épais, jauni et abimé m’a intriguée. Petite recherche et j’apprends qu’il s’agit de l'un des tout premiers périodiques illustrés à bas prix du XIXe siècle en France. L’abonnement annuel est fixé à 5 francs à Paris et 7 francs pour la Province quand le salaire journalier d’un ouvrier est compris entre 1,25 à 3 francs dans les régions du Nord (Paul Paillat, La vie et la condition ouvrière en France de 1815 à 1830). Cette revue hebdomadaire voit le jour en1833 puis devient mensuelle et enfin, bi-mensuelle. Entre 1845 et 1880, elle devient très populaire et est même promue par le ministère de l’instruction publique. La revue cesse de paraître en 1900 après une vente du journal et un désengagement de son nouvel éditeur. Intéressant, mais pourquoi une revue appelé « musée » ?

Le passé dépoussiéré

J’ai parcouru les deux tomes de cette revue que j’avais retrouvés, pour en comprendre le contenu. Au cours de ce voyage temporel, j’ai rencontré plusieurs rubriques : « chroniques du mois » accompagnée d’un rébus, « études religieuses », « science en famille »,« légendes et chroniques populaires », des anecdotes historiques, des poèmes, des partitions et également des « contes en famille ». Ces derniers sont rédigés par de grands écrivains du XIXe tels Balzac, Dumas, Théophile Gautier, Victor Hugo, Jules Verne, etc. Ils sont conçus comme des feuilletons, et leurs auteurs semblent pouvoir s’exprimer librement.

Le musée retrouvé ?

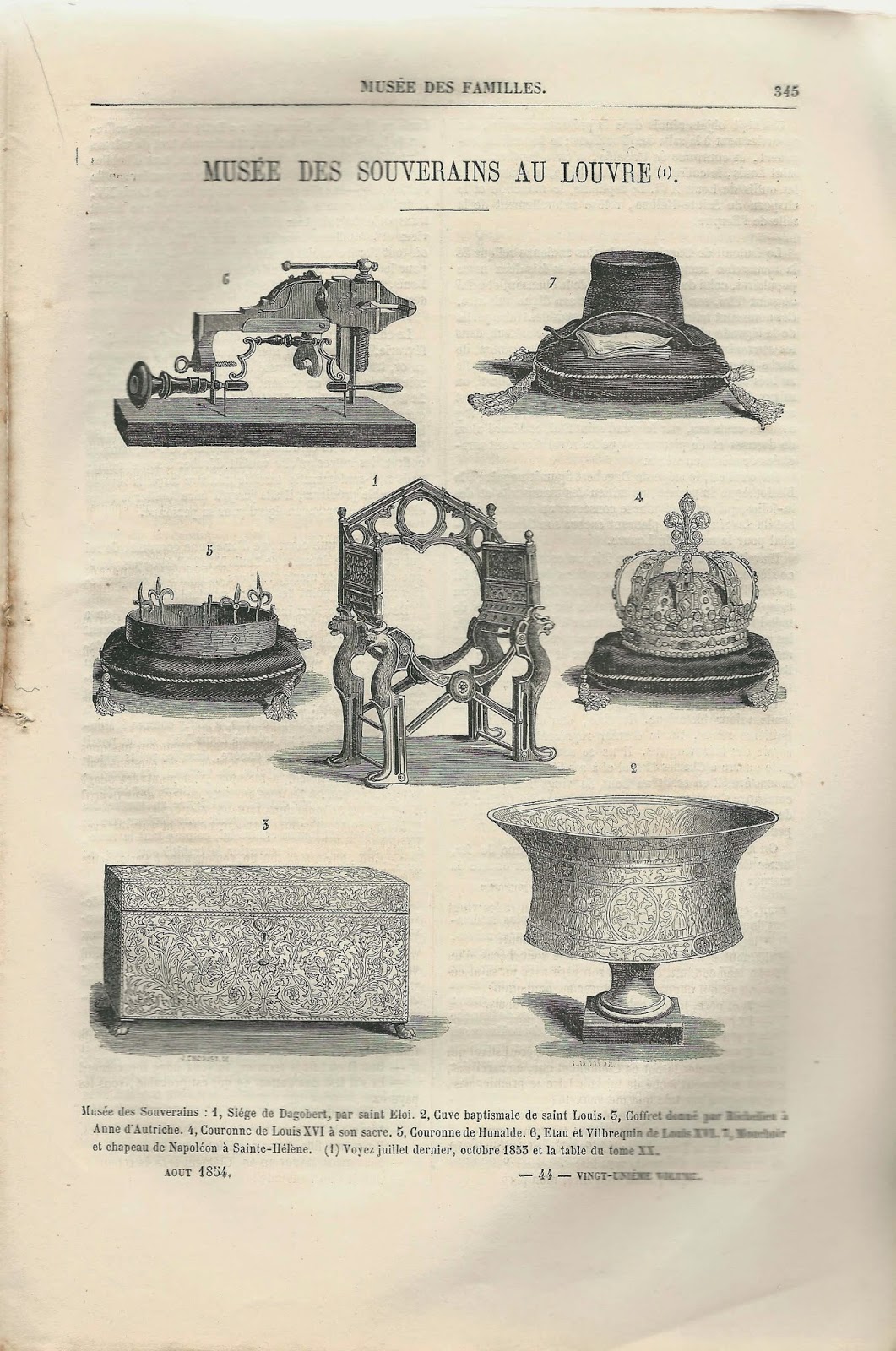

Par son titre, cette revue se rêve en musée accessible à toutes les familles, à l'époque où s'invente la protection du patrimoine et alors que la première liste de monuments classés est publiée en 1842. La revue se rêve en musée qui vient à ceux qui ne vont pas au musée, et qu'on se raconte le soir, en famille. Ce qui rapproche la revue d’un musée, ce sont les gravures représentant des artéfacts. En effet, les objets représentés sont exposés dans des musées comme le musée des Souverainsau Louvre. Ces gravures rappellent par ailleurs les planches illustratives de l’Encyclopédie d’Alembert et Diderot.

Ces représentations d’objets sont légendées et accompagnées de textes, on peut lire : « la salle des Bourbons contient, dans des armoires vitrées, adossées aux murs, une foule d’objets ayant appartenu aux rois de France ». Les explications données sur les objets exposés dans cette salle et la description des parcours permettent de comprendre la muséographie de l’époque au musée du Louvre. Toutefois, la simple représentation de ces objets ne fait pas de cette revue une exposition ou un musée. En effet, ces objets sont sortis de leur contexte d’exposition. Néanmoins, la forme de la « revue », avec ses multiples contenus, donne au lecteur la liberté de choisir ses lectures et de parcourir les pages, comme il déambulerait dans une exposition, si on relit le Traité d’expologie dans lequel Serge Chaumier décrit brièvement la distance existant entre un livre et une exposition : « l’exposition correspond moins à une histoire qu’à un enchevêtrement de sens, elle est composée de multiples histoires qui pour finir permettent de produire une histoire, celle que le visiteur se construit par interaction avec les propositions ».

Le musée à domicile ?

Cette revue est la première à donner un meilleur accès à la culture aux classes populaires, notamment par des illustrations qui facilitent la compréhension des contenus. Les grandes institutions muséales réussissent ainsi à ouvrir leurs contenus aux personnes éloignées de la capitale, comme le prouve ma découverte de ce périodique dans un village rural de Franche-Comté. Aujourd’hui, même si les structures muséales sont plus nombreuses sur l’ensemble du territoire, elles s’évertuent encore à rendre accessibles leurs collections en-dehors de leurs murs par l’intermédiaire des catalogues d’exposition, des musées virtuels, d’outils de médiation. Mais rien ne remplace une visite au musée ! D’ailleurs, l’accueil des familles est désormais au cœur des préoccupations des musées, comme l’atteste l’offre diversifiée de parcours adaptés et les études menées sur ce sujet.

Anaïs Dondez

# livres anciens

# musée hors-les-murs# 19e siècle

Les enjeux de l'architecture muséale

Lorsque l’évènement est éphémère, tel qu’un colloque ou une exposition temporaire, les traces peuvent se manifester sous différentes formes. La mémoire de l’exposition se fera à travers son catalogue, un colloque peut faire de même en éditant les actes de la manifestation. Ces ouvrages permettent aux personnes présentes comme à celles n’ayant eu la possibilité de s’y rendre ou ayant eu vent de la rencontre après sa date effective, de découvrir ou compléter les réflexions abordées.

Les textes réunis dans « Architecture et musée » sont les actes d’un colloque organisé au Musée Royal de Mariemont en janvier 1998. L’ouvrage en question m’a donc permis de revivre la rencontre par la lecture attentive des articles débattant sur une question qui m’interpelle : « le bâtiment muséal, aujourd’hui, doit-il apparaitre comme une simple « coque » servant de réceptacle minimaliste aux pièces exposées ; ou bien, tout au contraire, la structure architecturale du musée doit-elle devenir œuvre à son tour, au risque d’interférer dangereusement avec les autres œuvres présentées en son sein ? ».

L’ouvrage, à son grand avantage, regroupe un panel d’acteurs de la sphère muséale. Spécialistes et hommes de terrains, ceux-ci sont issus de formations diverses : conservateurs, historiens, architectes, muséologues (théoricienet praticiens), critiques et gestionnaires culturels, ce qui permet d’aborder la question sous divers angles, confrontant les points de vues professionnels. Certains textes abordent une réflexion sur un thème particulier comme « Sustainable Museum, les musées de demain », « de la nécessité d’une architecture muséologique », « surface d’exposition ou espaced’exposition : lorsque la muséographie fait place à la muséologie », « si le musée sortait de ses pompes ! », d’autres textes traitent de thèmes précis comme « le message et l’image », « œuvre et lieu », « muséographie et design de communication ». D’autres encore abordent des cas précis d’architecture muséale locale et internationale de Louvain-la-Neuve, Liège, Gand et Bruxelles à Saint-Etienne, Aix-la-Chapelle, Péronne, Copenhague, Québec, … L’ouvrage aborde peu la problématique de l’institution prenant place dans un bâtiment ancien. Étant forcément soumis aux difficultés de conservations, d’entretien, de restriction liées au bâtiment, accentuées si celui-ci est classé, ce cas de figure peut faire l’objet d’un colloque dans sa totalité.

L’ouvrage, à son grand avantage, regroupe un panel d’acteurs de la sphère muséale. Spécialistes et hommes de terrains, ceux-ci sont issus de formations diverses : conservateurs, historiens, architectes, muséologues (théoricienet praticiens), critiques et gestionnaires culturels, ce qui permet d’aborder la question sous divers angles, confrontant les points de vues professionnels. Certains textes abordent une réflexion sur un thème particulier comme « Sustainable Museum, les musées de demain », « de la nécessité d’une architecture muséologique », « surface d’exposition ou espaced’exposition : lorsque la muséographie fait place à la muséologie », « si le musée sortait de ses pompes ! », d’autres textes traitent de thèmes précis comme « le message et l’image », « œuvre et lieu », « muséographie et design de communication ». D’autres encore abordent des cas précis d’architecture muséale locale et internationale de Louvain-la-Neuve, Liège, Gand et Bruxelles à Saint-Etienne, Aix-la-Chapelle, Péronne, Copenhague, Québec, … L’ouvrage aborde peu la problématique de l’institution prenant place dans un bâtiment ancien. Étant forcément soumis aux difficultés de conservations, d’entretien, de restriction liées au bâtiment, accentuées si celui-ci est classé, ce cas de figure peut faire l’objet d’un colloque dans sa totalité.

Couverture de Architecture et Musée

Un atelier d'architecture

Avant de détailler quelque peu le contenu de l’ouvrage, il me semble important depréciser le cadre dans lequel s’est développé le colloque. Deux professeurs de l’institut supérieur d’architecture de Tournai, Pierre Coussement et Michel Dussart, sont à l’initiative du projet. Dans le cadre de leur atelier d’architecture pour les quatrièmes années, ils ont proposés aux membres du musée de Mariemont de réfléchir ensemble à de nouvelles implantations, extensions du musée. Suite à l’exercice, une exposition a pris lieu au deuxième étage du musée, intitulée Muséofolie,relatant une douzaine de réponses graphiques, créatives et imaginatives, présentées sous forme de plans détaillés, maquettes, dessins d’architecture et vidéos expliquant la nature et les caractéristiques des projets d’étudiants. Cet exercice est à admirer car, ayant moi-même étudié l’architecture, le même travail est effectué dans d’autres écoles sans sortir de l’atelier, impliquant un manque d’échange avec les théoriciens du monde muséal et les professionnels ou sans aller à la rencontre des visiteurs réguliers.

Le texte de Philippe Samyn, figure majeure de l’architecture belge aujourd’hui,énonce que le rôle de l’architecte est de répondre à la demande du maître d’ouvrage, des pouvoirs publics, municipalités… en apportant sa vision, ses critères et son expérience. L’architecture des nouveaux musées, quelques fois relevant de la folie, de l’ambition s’avèrent être parfois de grandes boites vides extrêmement coûteuses à l’usage. L’architecte se doit de répondre aussi à ce critère en pensant aux frais d’entretien et de maintenance que devront assumer par la suite les collectivités. Jean Barthélémy, professeur à l’école polytechnique de Mons, relève aussi dans son texte la question d’une architecture muséale spectaculaire conduisant quelques fois à des dérives « dans la mesure où le souci de remporter la course à la notoriété l’emporteraient sur l’authenticité de la recherche ».

Une architecture pour les visiteurs

La principale question du colloque aborde la problématique de l’édification muséale en relevant les relations parfois difficiles entre les œuvres et les bâtiments qui les abritent. Une autre donnée semble importante et revient dans divers articles de l’ouvrage, dont celui d’André Juneau, directeur de la recherche et de la conservation au musée de la Civilisation à Québec. L’architecte ne peut concevoir un édifice muséal sans avoir une idée de qui un jour viendra le fréquenter ponctuellement ou régulièrement : donc connaître les publics potentiels, leurs gouts, leurs attentes, leurs pratiques. Les équipements muséologiques doivent être conçus comme des lieux de rencontre, de découverte, de réflexion, d’apprentissage, de loisir ; « un endroit privilégié dans nos sociétés modernes pour la médiation, la communication, la compréhension entre les peuples ». Les planificateurs ne devraient-il dès lors pas penser les musées comme des espaces de rencontre et non comme des lieux d’exposition ? « Le musée doit ressembler à la vie puisqu’il veut en être le reflet au passé et au présent ».

Les réflexions abordées dans l’ouvrage édité en 2001 restent d’actualité. L’institution muséale soulève encore bien des questionnements. Dans moins d’un mois, nous vivrons l’ouverture d’un grand musée en province, l’arrivée du Louvre à Lens relève aujourd’hui divers défis. Ce musée ressemblera-t-il à la vie ? Un musée comme acteur social, lieu d’interaction et d’expertise. Ce musée, vu par ses concepteurs comme « nouveau modèle » de par son architecture et sa programmation, arrivera-t-il à dépasser une attitude, une pensée à son égard, perçue comme « pyramide des temps passés » ?

Clara Louppe

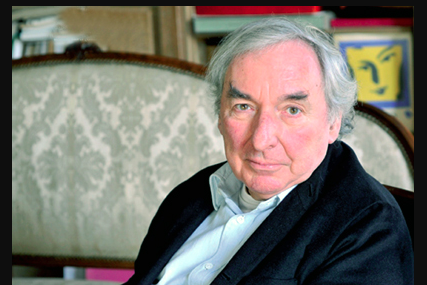

Malaise dans les musées de Jean Clair

Malaise dans les musées, Jean Clair, Flammarion, collection Café Voltaire, 2007, Paris.

« Le musée aujourd’hui, pour filer la métaphore, est devenu un trou noir. Tout y entre et rien n’en sort » (1). Avec ces quelques mots de l’académicien Jean Clair, il est aisé de comprendre pourquoi ce dernier reçut, en 2008, le Prix du livre incorrect pour son ouvrage Malaise dans les musées.

En effet, c’est au travers de 140 pages, que ce fervent historien de l’art, nous livre un pamphlet rempli de dégout et de colère envers les politiques culturelles françaises d’aujourd’hui, et regrette amèrement le temps où l’œuvre d’art, comme parée d’une auréole, ne faisait plusqu’un avec les univers religieux.

A l’instar de ses prédécesseurs, dont nous pouvons citer Quatremère de Quincy avec sa Lettre à Miranda (1796) ou encore, Paul Valéry avec Le problème des musées (1923), Jean Clair souhaite, à son tour, confier au lecteur un désenchantement généralisé face aux musées actuels. Ses points de vue ne sont pas à ignorer ou à prendre à la légère ; n’oublions pas le rôle important de ce grand monsieur dans le monde des Arts et des Lettres : directeur du Musée Picasso à Paris durant plus de dix ans, commissaire de plusieurs expositions prestigieuses à l’échelle nationale – Mélancolie au Grand Palais (2005), ou encore Crime et Châtiment au Musée d’Orsay (2010) –, professeur d’histoire de l’art à l’Ecole du Louvre, etc..

Pourquoi un homme à l’apogée de sa carrière, aussi empreint et passionné par l’art, son histoire et les lieux qui l’abritent, se retrouve-t-il à gémir des dérives de la création artistique – la perte du « pouvoir des images »(2) –, de son écrin – la structure muséale – que l’on pourrait qualifier de boîte d’emballage ? En cela, Jean Clair dénonce une entreprisation des musées.

Le Louvre pour cible

Choisissant comme exemple frappant le Musée du Louvre, l’auteur déconcerte par ses attaques qui, parfois, semblent hyperboliques. En reprenant la démarche de « l’empire Guggenheim », ce grand musée parisien dépose à son tour sa marque avec le projet dufutur Louvre Abou Dhabi. Conçu par l’architecte Jean Nouvel, le bâtiment ouvrira ses portes au public fin 2013 dans la capitale des Émirats arabes unis.

Le gouvernement français a pour objectif, avec ce projet de délocalisation des œuvres nationales, la création d’un musée universel (qui renvoie d’ailleurs à la vocation première du Muséum central des arts – les origines du Musée du Louvre, ouvert à la fin du XVIIIème siècle) afin d’étendre le rayonnement de la culture française. Ce que dénonce Jean Clair, c’est la « location des œuvres appartenant aux collections publiques pour des motifs commerciaux » (3) : en effet, le Louvre Abou Dhabi recevra 750 œuvres issues des collections françaises ; elles seront prêtées durant dix ans. Cependant, l’auteur ne s’arrête pas là et il étend sa dénonciation : l’intérêt réel de ce projet serait la vente d’avions de combat. Étrangement, Jean Clair n’appuie pas son propos sur des références écrites.

L’auteur a construit son discours autour de trois parties, dont les titres respectifs – « La Simonie », « La Vaine Gloire » et « L’Acédie » – ainsi que les citations qui les accompagnent en guise d’introduction, témoignent, dès lors, d’une écriture propre à Jean Clair : technique, ampoulée, à la fois concise et verbeuse. Il ne lésine pas sur les références – plus d’une quarantaine d’auteurs, passant de Saint Augustin à Durkheim – pour appuyer ses propos, et n’hésite pas à employer un langage qui lui est bien connu, riche et complexe (les latinistes en seront plus qu’heureux, l’étymologie ayant une place d’honneur). Son texte va plus loin que ce que l’on pourrait attendre d’un écrit d’historien de l’art : Jean Clair compose un « lamento »(4). Il affirme que la rencontre avec l’art doit être impérativement basée sur la foi et rejette les œuvres d’aujourd’hui, dépourvues de sens et de beauté « Du sacré on est passé à la souillure »(5). Les musées à l’architecture froide et moderne l’écœurent, tout comme la foule de visiteurs se bousculant pour y entrer.

Jean Clair, à travers cet ouvrage daté de « Pentecôte 2007» (6), nous confie certainement sa plus belle profession de foi.

Marie Tresvaux du Fraval

J. Clair, Malaise dans les musées, 2007, p.88.

3. J. Clair, interviewé par Le Point, octobre2007.

Musées, écomusées et territoire

Géographie et cultures est une revue qui aborde la géographie d’un point de vue culturel. Depuis 1992, elle met en avant l’état de la recherche de ces deux domaines en France comme à l’étranger. Le numéro 16 de cette revue, parue en 1996 proposait une étude thématique sur les musées, les écomusées et les territoires. Cette édition analyse et étudie les prémisses et les premières apparitions des musées d’Arts et Traditions populaires jusqu’au premier écomusée de La Grande Lande en passant par le musée d’ethnographie du Trocadéro. Cet ouvrage, facile à lire et clairement structuré, aborde successivement : études de cas des différents musées, analyse et étude d’une communauté et de son territoire puis interventions de professionnels.

Un bref résumé nous est présenté au début de chaque partie, il sert de guide référentiel à travers la lecture et permet un rapide repérage. Des mots-clés ainsi qu’un résumé en français et en anglais nous sont proposés. Chaque fin de chapitre est accompagnée d’une bibliographie ainsi que lessources et les annexes de chaque partie. Des exemples, des citations, des images et des schémas illustrent l’ouvrage.

Les premiers écomusées vont apparaître en région, le musée s’efface pour laisser place à une nouvelle forme de musées valorisant le folklore régional. Cette revue géographique aborde et découpe quelques territoires européens, la France, la Belgique et la Grèce. Géographie et Cultures présente les idées et les décisions prises avec une approche analytique des phénomènes engendrés sur le territoire par ces nouvelles apparitions muséales.

De George Henri Rivière à aujourd'hui

Dans une première partie, la revue analyse les musées, les écomusées et le territoire avec précision, de leur apparition jusqu’à ce qui fait la particularité des différents lieux choisis. Par exemple, l’écomusée d’Alsace est étudié, en présentant un historique du lieu en abordant différents points, toujours en lien avec le territoire comme par exemple l’identité alsacienne, la naissance de l’écomusée puis l’histoire de la région et ses enjeux. La revue met en avant la démarche de l’écomusée face à la sauvegarde du patrimoine local ainsi qu’à l’aménagement possible entre les différentes infrastructures culturelles déjà présentes. Ces actions sont présentées par séquences à la fois géographique et historique. La revue expose les études de cas en les accompagnant de référence bibliographique tel que George-Henri Rivière ou encore Jean-Robert Pitte. Des études géographiques sur l’urbanisation et la place de certaines coutumes religieuses occidentales comme la présence de cimetières dans le paysage à la fois urbain et rural vont être remises en cause par les changements sociétaux. On remarque que l’ouvrage propose des moyens de comparaison pour cerner et remettre en contexte les différentes étapes de construction de ces évolutions.

Après ces séquences, une partie est consacrée aux témoignages de professionnels. Plusieurs thématiques sont abordées en lien avec le sujet, par exemple la diversité culturelle géographique ou la divergence de formes en matière de paysage. Plus on avance vers la fin du livre moins le sujet aborde la muséographie et se dirige vers des questions géographiques. Il est intéressant d’étudier ces sujets car cela permet d’appréhender comment les structures muséales s’implantent dans l’espace et se confrontent à ces problématiques de paysage.

Cette revue est une bonne manière de comprendre le sujet des premiers écomusées, musées de plein air et des musées en région. Cette thématique croise deux domaines d’activité distincts, la culture et la géographie, enrichissant la muséographie d’un autre angle de vue. Géographie et Cultures ouvre la réflexion sur la place de ces musées et leur évolution au sein du territoire, une question toujours d’actualité.

Marie Despres

Disponible à la bibliothèque universitaire d'Arras

Quand la mort s'invite au musée

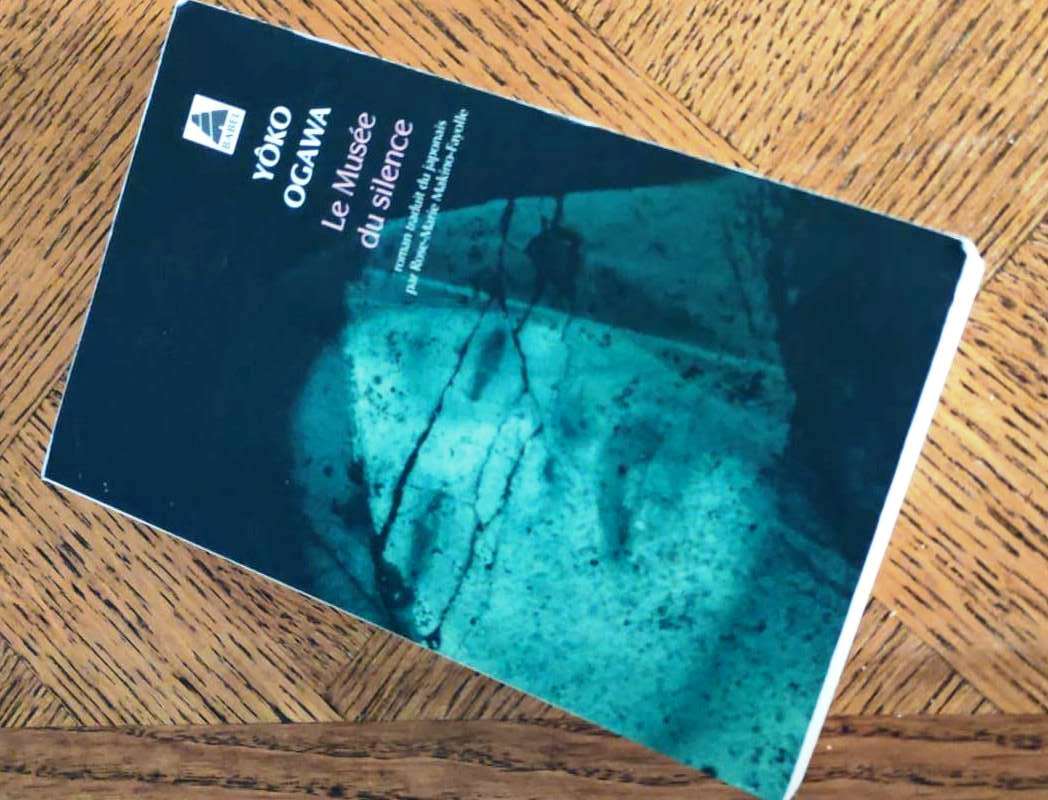

Durant le mois de juillet 2020, j’appris que j’étais retenue pour intégrer le Master Expographie-Muséographie de l’Université d’Artois. Aussi, dans la torpeur de l’été parisien, je cherchais à préparer mon esprit déconfiné à cette rentrée pleine de promesses. Si mes lectures étaient avant tout théoriques, je tombais un jour, en parcourant d’un œil distrait la bibliothèque d’un ami japonophile, sur un ouvrage dont le titre mystérieux retint mon attention : Le Musée du Silence. J’empruntais ce livre et découvrais alors Yōko Ogawa, auteure japonaise à succès... Et je me laissais entrainer dans une étrange aventure.

Des collections, un musée et… Quatre phases de la lune.

L’histoire prend place dans un manoir. Le lecteur suit le narrateur, un jeune muséographe, qui arrive par le train dans un petit village éloigné du reste du monde. Sa vie va alors graviter autour de l’étrange habitation, où il est chargé de réaliser un musée pour le compte d’une vieille dame acariâtre et… outrageusement ridée. Il s’agit pour lui d’exposer une collection particulière, encore en cours de constitution. En effet, chacun des objets a été volé par la vieille dame à un habitant du village juste après sa mort. C’est désormais au muséographe de poursuive la mission engagée par la propriétaire du manoir : celle de garder une trace de chaque habitants de la bourgade. Pour ce faire, il est aidé d'une jeune fille mystérieuse et du jardinier du domaine, et croise sur sa route tout un panel de personnalités énigmatiques. Les personnages développés par Ogawa semblent complexes mais restent toujours insaisissables.

C’est d’ailleurs le propre de ce roman : tout reste en surface. Où l’histoire se déroule-t-elle exactement ? On ne sait. Yōko Ogawa nous plonge au cœur d’un univers clos, intemporel, qui attise la curiosité du lecteur autant qu’il le déroute. Sommes-nous au Japon ? En Europe ? Rien ne nous permet de le dire, car aucun lieu n’a de nom, ni ne porte le sceau d’une quelconque culture pour nous orienter. On se contente de suivre paisiblement le fil des saisons et des cycles lunaires, qui rythment l’avancée de la mise en place du musée. L’auteure enferme ainsi son lecteur autant que son personnage principal au sein d’un microcosme sans âge, d’où l’on comprend vite qu’il ne sortira jamais. En effet, toute entreprise de contact avec le monde extérieur semble vaine : si le muséographe essaie à plusieurs reprises de communiquer par voie épistolaire avec son frère, ses tentatives ne trouvent aucun écho et restent sans réponse (ce qui semble d’ailleurs frustrer plus lourdement le lecteur que le jeune homme lui-même). Nous restons ainsi dans les grandes pièces froides de ce manoir, petit monde à part entière, avec son immense jardin et ses écuries. Ce lieu, calme et paisible en apparence, véritable havre de paix, semble exister dans un seul et unique but : accueillir le musée. Et lorsque les personnages en sortent, c’est pour grimper au monastère, où ils tombent sur d’étranges moines vêtus d'une peau de bête qui, ayant fait vœu de silence, recueillent les secrets, ou bien pour accéder au village et à ses drôles de boutiques de souvenir. Mais l’ensemble de cet environnement décrit par Ogawa nous apparaît lisse, aseptisé, même quand l’on y rencontre une violence inouïe (meurtres en série, attentat à la bombe…). En effet, la succession d’évènements exogènes angoissants venant ponctuer les scènes de huis-clos doucereuses du manoir ne parvient pas à perturber le climat de quiétude qui alimente la sensation dérangeante ressentie par le lecteur. Cette dernière est renforcée par le fait que le livre se termine comme il a commencé : dans la « normalité » et l’ordre le plus total.

L’histoire que nous raconte Le Musée du Silence n’est pas inattendue. Au contraire, on sent dès le début que quelque chose cloche et l’on comprend vite ce qu’il se passe. La fin est donc sans surprise, mais ce qui fait pour moi le charme de ce roman et toute sa poésie, c’est cette étrange atmosphère cotonneuse, ce monde aux contours flous. Où s’arrête la réalité pour laisser place au fantastique, au surnaturel ? Où commence le rêve ? La perte de repères spatio-temporels de l’œuvre de l’auteure japonaise m’a inlassablement renvoyée à l’univers lynchien et à ses zones d’ombres qui se découvrent au sein d’un univers en apparence sain et rationnel. Comme chez Lynch, le silence est omniprésent chez Ogawa et les horreurs de l’humanité sont vécues avec une passivité déconcertante.

Betty Elms (Naomi Watts) entrant dans le Silencio Club dans Mullholland Drive © David Lynch.

Le macchabé et le musée.

Un aspect important du Musée du Silence est bien évidemment la mise en place du musée en lui-même et le travail du personnage principal autour de la collection. En effet, les étapes de conservation sont décrites et suivies méticuleusement : après avoir découvert un amoncellement d’objets en tout genre laissés à l’abandon, le muséographe s’emploie au dépoussiérage et à l’archivage des artefacts. L’étape de fumigation est également abordée par l’auteure, dont le personnage construit un dispositif « maison » permettant d’assainir chaque œuvre. Le jeune homme suit également la construction du musée dans les anciennes écuries du manoir et livre ses réflexions concernant le sens de déambulation, l’éclairage, la présentation des objets au sein des vitrines… Bien que le lecteur imagine mal qui pourrait bien venir visiter ce musée, on comprend que la prise en compte des publics et de leur ressenti vis-à-vis de cette collection particulière importe au personnage développé par Yōko Ogawa. Car là se trouve bien le propos principal de l’auteure. En travaillant à la conservation des objets des défunts, le muséographe permet la transmission et la sauvegarde de leur mémoire. Il respecte ainsi en partie la définition que donne l’ICOM du musée dans son rôle de « sauvegarde des mémoires diverses pour les générations futures ».

La mort est omniprésente dans les musées. Comme le dit l’historien de l’art Jean-Marc Terrasse, elle est « l’événement par excellence » qui constitue les collections. Serge Chaumier et Isabelle Roussel-Gillet soulèvent d’ailleurs à juste titre, dans le chapitre consacré au Musée du Silence au sein de leur ouvrage Le Goût des Musées, que « le musée a toujours peu ou prou à voir avec le cimetière ». Face à la collection décrite par Ogawa, on ne peut pourtant pas s’empêcher de ressentir un malaise, une sorte de rejet mêlé d’une fascination qui nous semble malsaine. Cela tient peut-être à l’idée de se retrouver face à un objet dans lequel semble s’être incarnée l’âme de quelqu’un, et à l’aspect invasif que représente le fait de poser son regard sur un objet aussi intime. Mais si le musée du silence et ses collections n’existent, à ma connaissance, pas encore, il est des musées qui, par la volonté première de leurs créateurs, s’en rapprochent. Éloge de l’accumulation et du foisonnement, les musées personnels attisent notre curiosité par ce caractère intime.

Poupée réalisée par l’artiste Danielle Jacqui © Lucile Garcia Lopez.

Ce qui rend la maison de Celle qui Peint de Roquevaire si attirante, ce qui nous donne, presque malgré nous, l’envie irrésistible de pénétrer en son sein ne tient pas (qu’) à son aspect esthétique déroutant. Ce qui nous attire, c’est de voir, de vivre cet amoncellement d’objets parmi lesquels se meut au quotidien Danielle Jacqui. Le visiteur, devenu voyeur, constate alors l’effacement des frontières entre l’utile et le cosmétique, entre la réalité et le rêve. Et dans l’illisible, il a la sensation d’avoir pu toucher du doigt, d’avoir pu ne serait-ce qu’effleurer l’être profond de l’Artiste, cette personne souvent sacralisée, dont on oublie qu’elle est (ou qu’elle fut) aussi humaine que nous.

Une quête sans fin.

On l’aura compris, Yōko Ogawa se penche sur le rôle des musées plus que sur celui des muséographes. Elle y trouve le prétexte parfait pour aborder le thème de la mémoire. L’objet extorqué à la mort du défunt devient le résumé d’une vie : les tubes de peinture d’une artiste ratée, le scalpel d’un médecin spécialisé dans l’ablation des oreilles… L’entreposer, c’est permettre à l’être qu’il personnifie d’échapper à l’anéantissement total que représente l’oubli… Et ainsi de lui permettre de continuer à vivre. Que serait le monde si l’on avait gardé un objet représentant chaque personne étant physiquement passé sur cette terre ? Le muséographe d’Ogawa se pose la question : quand cette quête s’arrêtera-t-elle ? Le musée sera-t-il assez grand, assez vaste, assez solide pour accueillir et protéger indéfiniment ces souvenirs ? De tout temps, en tout lieu, dans toutes les sociétés et civilisations, l’Homme a collectionné. Cette action d’accumulation semble découler de cette inclinaison humaine à vouloir marquer symboliquement les objets qu’il croise sur son chemin. Déjà Néandertal, au Moustérien, amassait de petits objets divers dans un but qui nous est, aujourd’hui encore, inconnu. Leroi-Gourhan, en 1965, nous disait d’un dépôt retrouvé à Arcy-sur-Cure qu’il était « le premier témoin attesté de la reconnaissance de formes [...] le premier signe [...] de la quête du fantastique naturel [...] forme d'adolescence des sciences naturelles car dans toutes les civilisations l'aurore scientifique débute dans le bric-à-brac des ''curios"».

Aujourd’hui, une collection de musée se constitue à la suite de choix et de refus, réalisés selon des règles strictes. Dans le cas du Musée du Silence, il s’agit d’une sélection arbitraire, basée sur le choix d’un tiers et sur l’idée qu’il se fait d’une personne. Les objets sont la traduction physique de relations entretenues au cours d’une vie. Ils sont le lieu de fixation du souvenir, mais aussi des fantasmes d’une collectionneuse qui reconstitue une communauté macabre centrée autour du village. Malgré cela, le livre de Yōko Ogawa nous invite à nous questionner : Quel statut ontologique pour l’objet de musée ? Quelle présence du corps ? Plus largement, on ne peut s’empêcher de se demander : Quel objet pour me représenter ? Que choisir pour se substituer à mon corps lorsque ce dernier sera redevenu poussière ? Pour le muséographe de notre histoire, cette quête de l’objet devient passion. Elle permet garder la mémoire et de ne pas être « avalé par les ténèbres ». Le roman se fait ainsi la cristallisation de ce besoin tu, gardé secret, mais qui pourtant traverse les âges : se souvenir pour ne pas disparaître.

Lucile Garcia Lopez

#Musée

#Collections

#Mort

Bibliographie :

Chaumier Serge, Roussel-Gillet Isabelle, Le Goût des Musées, Paris, Mercure de France, 2020, 128 p.

Coquet Michèle, « Des objets et leurs musées : en guise d'introduction », dans : Journal des africanistes, tome 69, 1999, pp. 7-28.

Lascault Gilbert, « Les Musées Personnels », dans : Encyclopedia Universalis [en ligne] https://www.universalis.fr/encyclopedie/musees-personnels/

Ogawa Yōko, Le Musée du Silence, Arles, Actes Sud, 2005, 315 p.

Scénographie d’exposition de Philip Hugues

Scénographie d'exposition, Philip Hugues, éditions Eyrolles, 4 mars 2010

Lorsque Philip Hugues décide de réaliser un ouvrage sur la scénographie d’exposition, il le conçoit comme un guide. Scénographie d’exposition s’adresse à tous ceux qui s’intéressent au sujet : de l’étudiant en design au professionnel de l’expographie, en passant par le passionné et l’apprenti créateur. Comme les visiteurs empruntent des routes diverses d’une exposition pour arriver au même but, les lecteurs peuvent aborder l’ouvrage par une lecture ordonnée et exhaustive, ou le lire en diagonale, feuilletant et regardant quelques illustrations ou encadrés particulièrement intéressants. Le manuel offre un panorama, distinctement répartis en différents chapitres, développant les axes essentiels relatifs à la scénographie.

L’introduction dresse un état des lieux et survol l’évolution de la pratique, en retraçant rapidement les changements majeurs : les cabinets de curiosité, la présentation moderne dépouillée, les expositions participatives, et les développements récents qui établissent un dialogue avec le monde virtuel.

Le volume aborde ensuite dans ses chapitres, les aspects particuliers du processus scénographique : le brief développant le contexte, la trame narrative, le public visé, la liste des expôts, … ; le visiteur, petits et plus grands, néophytes ou experts est impliqué dans l’exposition selon différents styles d’apprentissage (visuel, auditif, kinesthésique, …) ; le site abordé de différentes manières en fonction de ses contraintes et avantages ; la stratégie d’exposition développe la classification des expôts et le choix du parcours pour faire vivre au visiteur une véritable expérience plutôt qu’une simple présentation classique ; la conception en 3D des esquisses, maquettes et élévations permettent une approche globale du projet et la conception en 2D souligne le rôle essentiel du graphisme ; l’éclairage décrit selon différents types, les effets sur les expôts et l’espace environnant, l’interactivité intervient dans l’exposition par un abord facile et cohérent ; le recours au son et au film enrichit l’environnement immersif ; les critères de choix des matériaux jouent sur l'impact l’environnemental ; les structures d’exposition modulaires et portables sont le plus souvent adoptées par les stands ; les dessins techniques et l’importance des annotations et spécifications pour les différents acteurs du projet ; la construction et livraison, en passant du transport à la sous-traitance, sans oublier l’écoconstruction.

La conclusion soutient que l’innovation, l’imagination, la communication et l’interactivité ont permis la diversité des pratiques actuelles en scénographie et questionne les perspectives de la discipline et la nécessité des expositions dans l’évolution économique et politique d’un pays. Elle met en garde le scénographe sur l’interprétation d’un thème d’exposition qui reste par nature sélectif et partial. Celui-ci, dans un esprit d’intégrité, se doit d’utiliser avec vigilance les puissants outils modernes, dans les nombreuses opportunités qui s’offrent à lui.

Les principes exposés sont par ailleurs enrichis d'exemples tirés de la pratique scénographique contemporaine. Cependant, l’écrivain abordent surtout les lieux pharaoniques du monde de l’exposition : l’Exploratorium de San Francisco, le Science Museum et le musée des transports de Londres, le Children’s Museum d’Indianapolis, le white cube gallery de Londres, le Musée national d’Ethnographie de Leyde aux Pays-Bas, … en oubliant peut-être que la majorité de ses lecteurs seront plutôt en relation avec des lieux et projets de moindre envergure. Les stands et leur scénographie mercantile prennent une part importante de l’ouvrage (exemples : différents pavillons d’Exposition internationales, ou stands de salons automobiles et professionnels) et les expositions d’établissements publiques apparaissent quelques fois en retrait. On regrette donc de ne pas découvrir trucs et astuces pour réaliser une scénographie de qualité malgré des moyens limités.

L’auteur souligne aussi dans son introduction qu’il traite des aspects enthousiasmants du métier de scénographe comme de ses contraintes, que bon nombre de livres oublient d’aborder. Pourtant, le livre ne développe nulle part la contrainte majeure qu’est le budget dans un projet d’exposition. Le livre gagnerait d’être complété par ces notions pertinentes. Par contre, vous trouverez en fin de chaque chapitre, un petit tableau de conseils pratiques « à faire et à éviter ».

En refermant le livre Scénographie d’exposition,vous aurez découvert la majorité des connaissances et des compétences nécessaires pour enthousiasmer de nouvelles générations de visiteurs. Le manuel est un très beau livre pour ses qualités graphiques inspirantes. Le texte est concis et très aéré par nombre d’images, plans et schémas pertinents, mais reste classé dans la catégorie des « beaux livres », comme ceux d’architecture ou de design, où l’iconographie attirante visuellement prend le dessus pour le rendre le plus populaire possible.

Clara Louppe

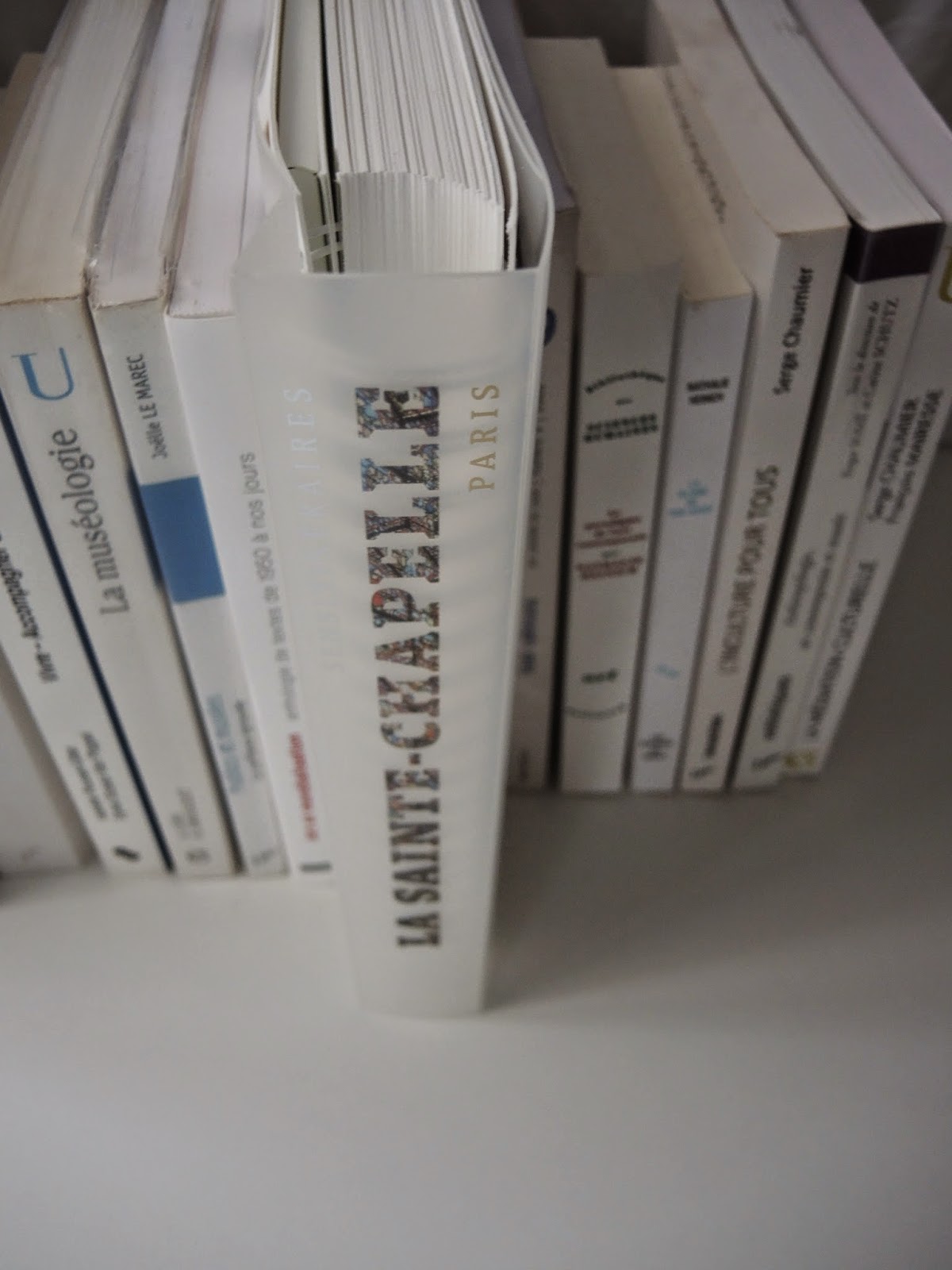

Sensitinéraires

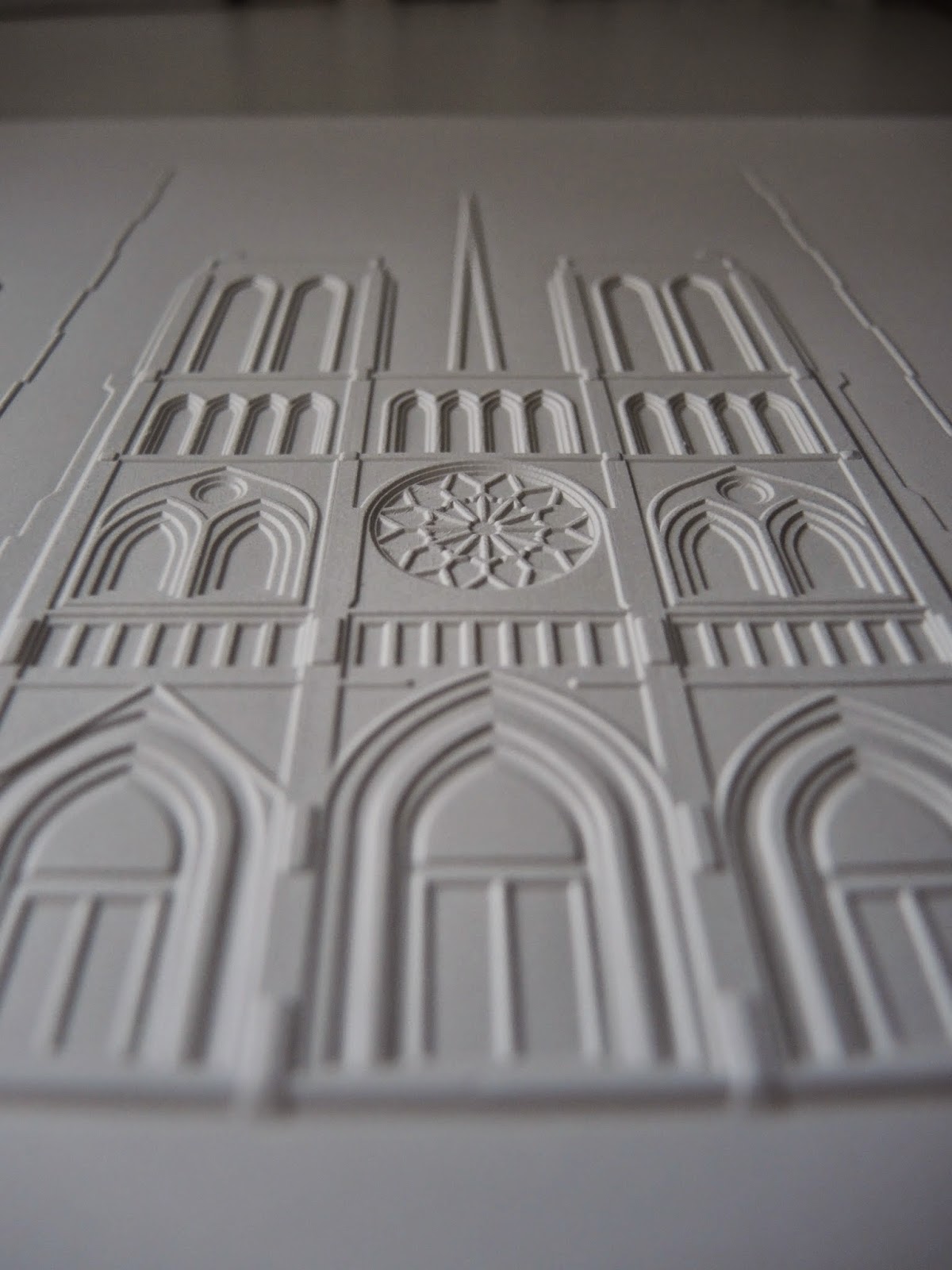

Amoureux des livres et du patrimoine, découvrez avec moi un bel objet !

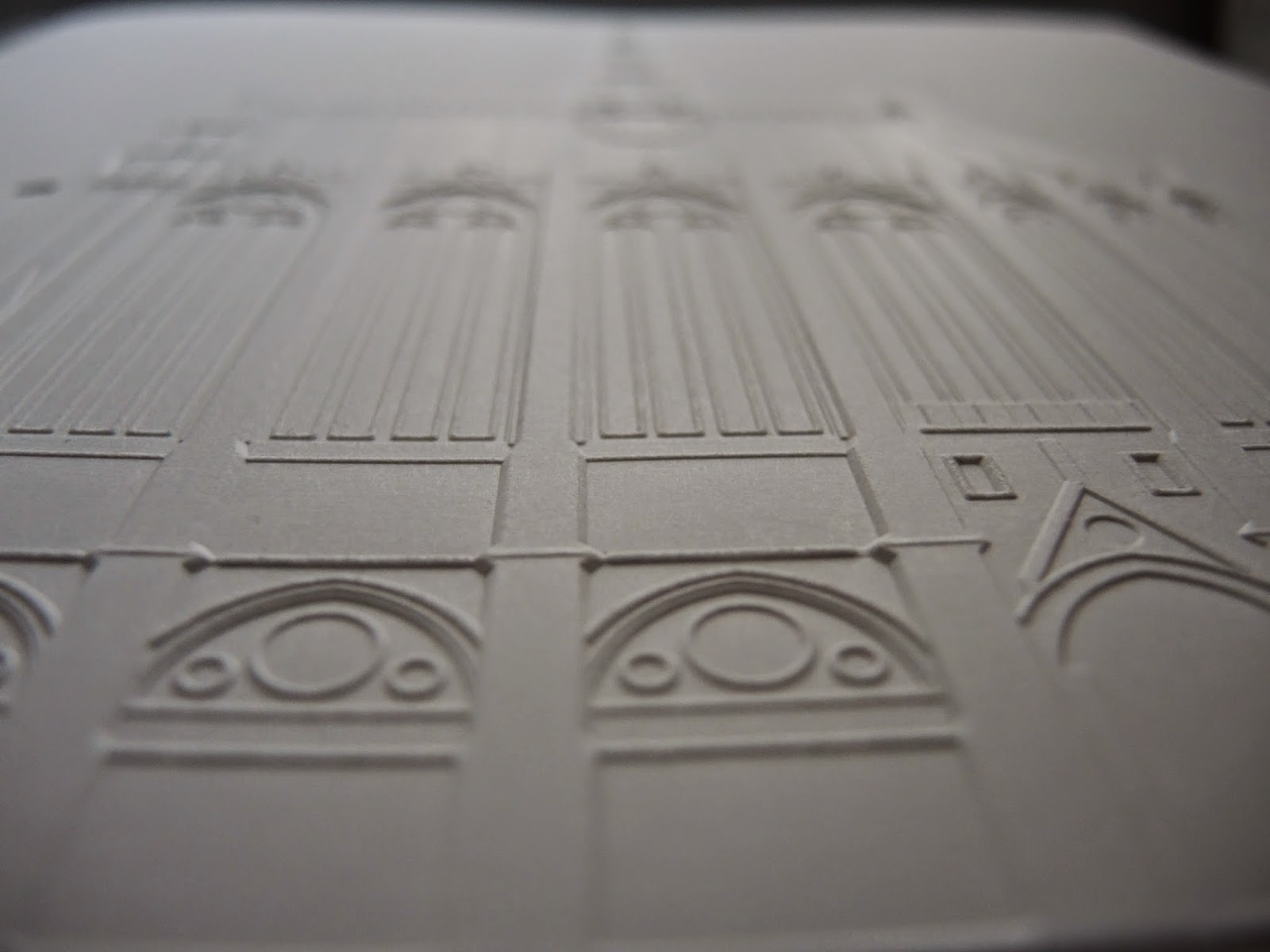

Vous l’aurez compris, ce bel objet n’est pas un livre ordinaire mais un ouvrage adapté aux non et mal-voyants. Il appartient à la collection Sensitinéraire des Editions du Patrimoine, c’est une publication du Centre des Monuments Nationaux. Plus qu’un beau livre, c’est un outil de médiation qui propose une visite sensible du monument. Sensible parce qu’elle stimule aussi bien le toucher du lecteur que l’ouïe et la vue lorsque cela est possible.

Cette collection souhaite rendre les monuments nationaux accessibles au plus grand nombre et permet, par les différents dispositifs qui le constituent, une assez grande autonomie pour le lecteur. Chaque iconographie est présentée sous trois formes :

- Des images en reliefs permettent une découverte tactile du bâtiment. Celles-ci sont parfois décomposées pour rendre une image complexe plus facilement lisible. Avant de découvrir un vitrail en entier, le lecteur découvre les personnages de la scène puis le décor, séparément.

- Des photographies en couleurs avec informations en gros caractères.

- Des dessins contrastés en dégradés de gris reprennent le découpage des images en relief.

En plus de cela, le lecteur peut accompagner sa lecture d’un CD audio lui présentant l’histoire du monument, décrit et guide son approche tactile des images en relief. Le CD audio de l’ouvrage sur la Sainte-Chapelle offre également des extraits musicaux des XIIIème et XVème siècles, permettant de plonger le lecteur dans une ambiance historique. Cette collection, notamment réalisée par Hoëlle Corvest qui dirige les publications adaptées à la Cité des Sciences et de l’Industrie, est une réussite en matière de médiation.

Un ouvrage qui saura combler de bonheur les bibliophiles

©ALBC

La finesse de ce travail offre aux lecteurs une belle expérience autour de la Sainte Chapelle. Les lecteurs voyants peuvent eux aussi se prêter au jeu de la découverte, seuls ou accompagnés du CD audio. C’est d’ailleurs la possibilité de cette expérience qui m’a poussée vers ce livre, la possibilité d’une nouvelle approche de la lecture, d’une nouvelle approche de l’art engénéral.

Essayer de suivre le rythme de lecture est difficile pour une personne voyante. Nos doigts ne sont pas suffisamment sensibles aux différents reliefs. Je n’ai réussi à percevoir les yeux fermés que les forts reliefs ou les détails isolés. Le reste n’apparaissait sous mes doigts que comme un brouhaha incompréhensible, une masse où rien de précis ne pouvait se distinguer. En reprenant l’image seule, sans commentaire, il est possible de percevoir d’autres éléments… mais jamais la totalité de ce qui nous est proposé.

Une deuxième expérience peut être menée : associer trois sens. L’ouïe pour les commentaires, le toucher pour la lecture et la vue pour essayer de mieux comprendre ce que nos doigts parcourent et ressentent. Effectivement, avec ces trois outils l’image m’apparaissait plus claire. Elle n’était toujours pas nette sous mes doigts mais tout de même un peu moins floue.

Même si la pauvre sensibilité de mon toucher ne me permet pas de parvenirà une complète lecture de ce livre, il n’en reste pas moins l’un de ces beaux livres que l’on aime à parcourir, à feuilleter simplement pour se faire plaisir.

Aénora Le Belleguic-Chassagne

Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=-alkHNrENJM

#Beaux livres #Patrimoine#Médiation

Visiter à sauts et à gambades

Théophile Gautier et l'art de voyager

Paris, mai 1858.