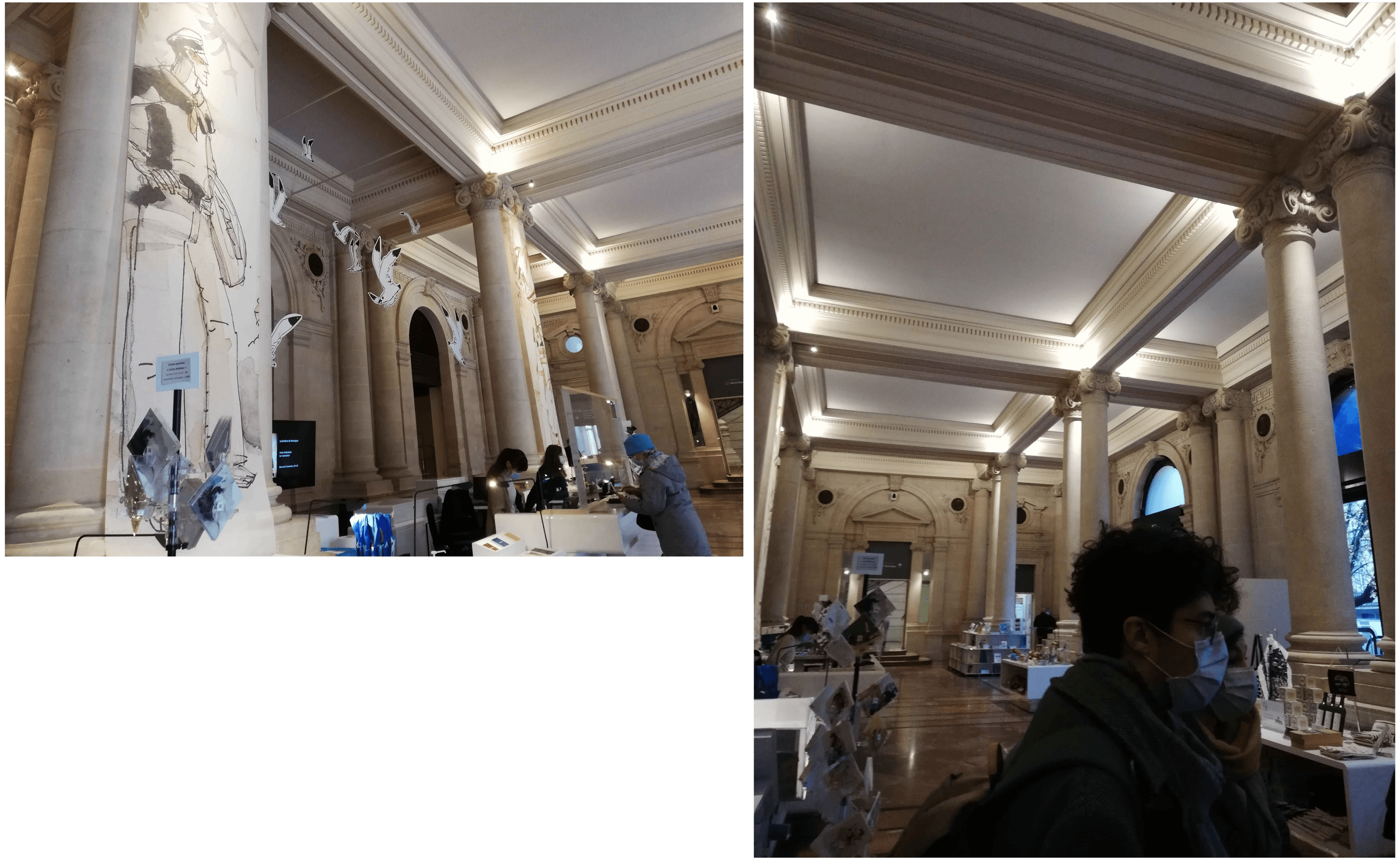

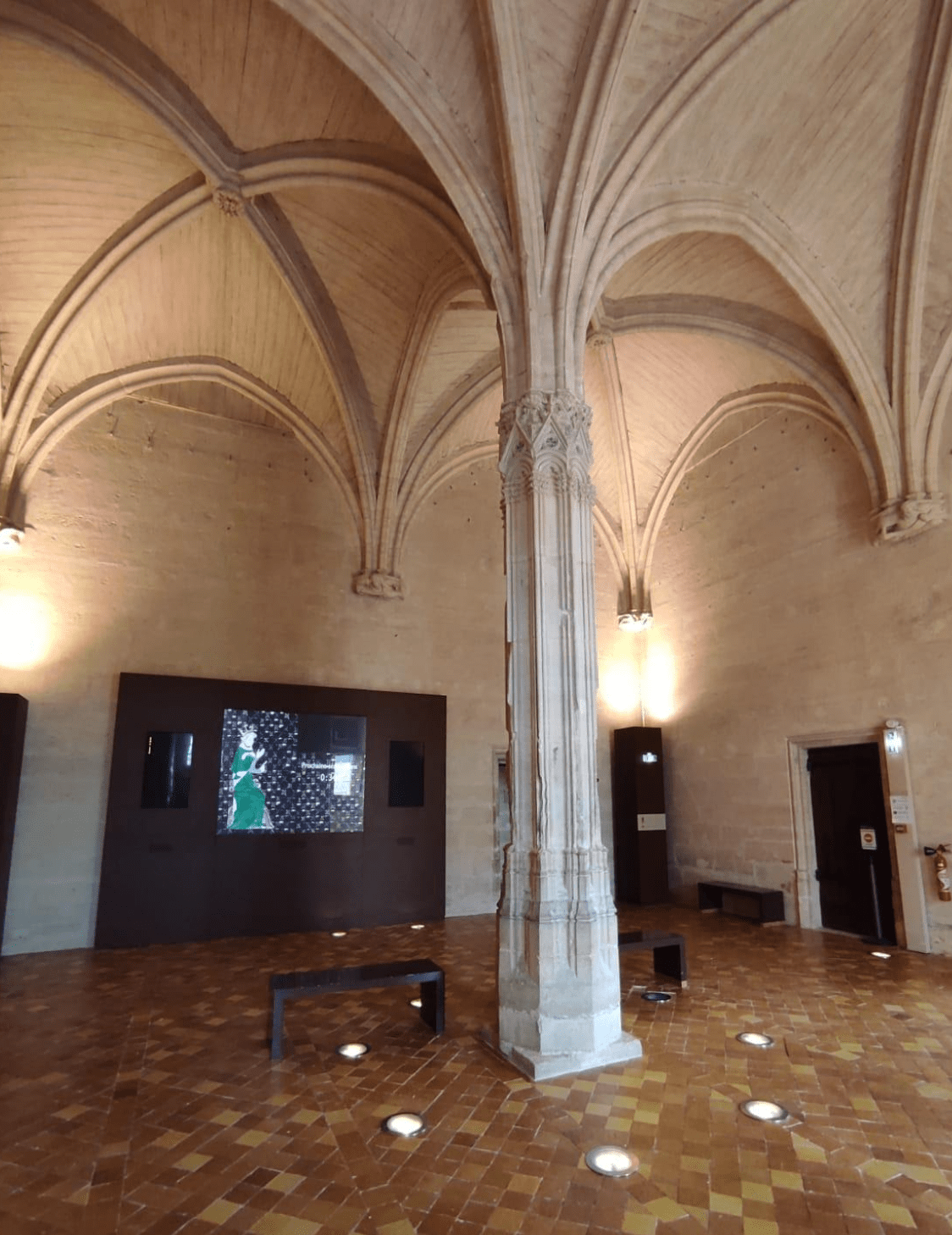

Architecture - Beaux Arts

Impressionnistes aujourd'hui ?

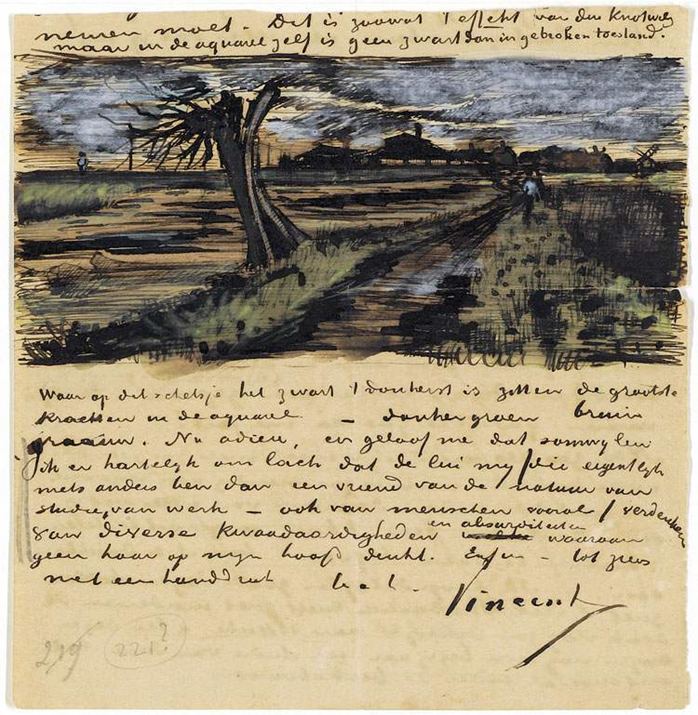

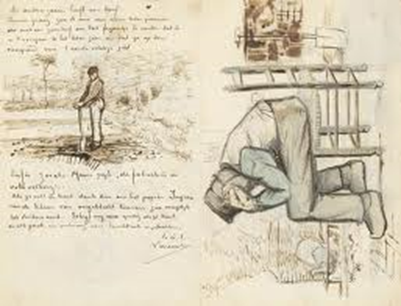

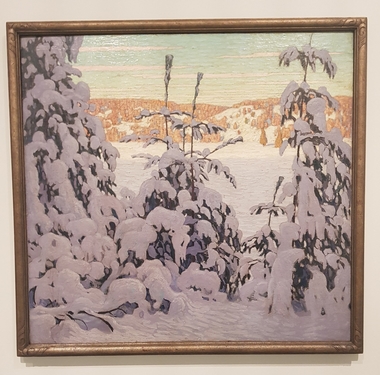

Pour le Festival Normandie Impressionniste le Musée des Beaux-Arts de Rouen présente l’exposition Manet, Renoir, Monet, Morisot... Scènes de la vie impressionniste. Comme l’introduit le musée : « À travers onze thèmes articulés chronologiquement, une centaine de peintures de première importance, mais aussi des photographies, des dessins, des sculptures et des correspondances, l’exposition offre une plongée au cœur d’univers personnels souvent occultés par une œuvre immense. » Le parcours est effectivement composé de onze séquences : Premiers portraits : Monet et la caricature ; Identité artistiques ; Muses et modèles ; L'enfance ; Correspondances ; Jeunes et Julie; En société ; Intimités ; Salle des photos : poser pour l'éternité ; Le temps retrouvé.

Cet événement pose un certain nombre de questions : que peut apporter aux publics une exposition sur les impressionnistes aujourd’hui ? Comment renouveler le traitement dece mouvement ? D’autant plus sur un territoire où l’héritage de ces peintres est « sur-exploité » ; comment justement ne pas tomber dans la facilité ?

Première chose notableet mise en avant dans la communication de cette exposition il y a de trèsnombreuses œuvres … peut-être trop. C’est une chance d’en voir autant réuniesmais peut-être au détriment d’un approfondissement. Comme nous en discutionsavec mon acolyte pendant notre visite pourquoi ne pas montrer moins d’œuvres sur lesquels le discours de l’exposition s’appuierait davantage ? Les œuvres et le discours se renforcent mutuellement et cela permettrait à l’exposition d’avoir une posture plus ouverte, peut-être plus transversale et interdisciplinaire. En effet je n’ai pas eu l’impression que l’exposition dépassait le fait de montrer des œuvres exceptionnelles de peintres marquants, certes sous l’angle de l’intime.

De la même manière il y a de nombreuses informations présentées. Les textes comme l’articulation de l’exposition restent classiques avec des références et jeux de mots dans les titres : « Jeune et Julie », « le temps retrouvé »… Cependant on peut facilement avoir l’impression de rester en surface malgré la richesse des contenus. Les textes de salle et les fréquents cartels élargis autour des œuvres sont soit très généraux soit très précis. Il est trop rare que soit évoqué une réalité plus large autour des peintres ou des œuvres comme le contexte social sinon la place de l’enfant dans la société est abordée. Certes un mur généalogique et chronologique explore les liens de trois familles impressionnistes, les Monet Hoschédé, les Renoir et les Manet Morisot en parallèle avec les évènements historiques et sociétaux.

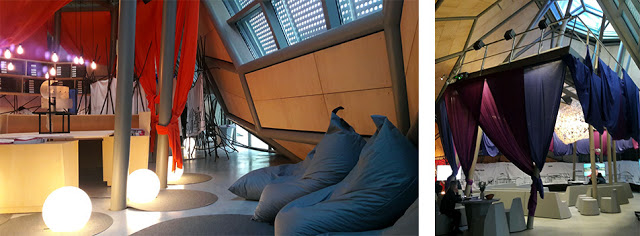

La scénographie correspond bien à l’exposition. Elle reste dans l’esprit de ce qui s’est fait ces dernières années, notamment au Musée d’Orsay : des cimaises de couleurs pastels, et parfois des motifs. Les titres des œuvres et les textes de salles sont écrits en caractères assez importants pour qu’un maximum de personnes puisse les lire. Il est toutefois troublant que dans chaque salle, en dessous du texte principal, on puisse lire la mention du mécénat pour la peinture des cimaises : le nom de l’entreprise, la référence de la teinte utilisée ainsi qu’occasionnellement l’indication d’un papier peint original ayant servi d’inspiration ou ayant été reproduit des collections du Musée des Arts Décoratifs. S’il fait partie du jeu de citer ses soutiens à la fin de l’exposition, ici ce sont des inscriptions très présentes …

Je suis ressortie mitigée de mes deux visites mais j’ai pu constater que le Musée n’oubliait pas les publics. Trois dispositifs ressortent dans l’exposition, deux dans un premier espace appelé « salle de médiation » qui se trouve pas directement dans le parcours mais à partir d’une des salles principales, pratique pour accueillir des groupes mais peut-être un peu isolé. Le premier est le mur généalogique dont nous parlions plus haut.

Le second est une tablette accompagnée d’une assise pour se prendre en photo puis y appliquer un filtre à la manière de Monet, Renoir ou Cassat. Si on accepte, notre portrait peut être projeté sur le mur d’entrée dans l’exposition, il peut également être partagé. Ce dispositif pourrait être creusé pour avoir une dimension encore plus interactive en renforçant les réseaux sociaux. Mais il faut laisser plus de liberté aux visiteurs : il est actuellement interdit de prendre toute photo dans l’exposition, même des dispositifs de médiations. Pouvoir uniquement se portraiturer avec une tablette est bien limité pour partager l’exposition par ce biais.

Le second est une tablette accompagnée d’une assise pour se prendre en photo puis y appliquer un filtre à la manière de Monet, Renoir ou Cassat. Si on accepte, notre portrait peut être projeté sur le mur d’entrée dans l’exposition, il peut également être partagé. Ce dispositif pourrait être creusé pour avoir une dimension encore plus interactive en renforçant les réseaux sociaux. Mais il faut laisser plus de liberté aux visiteurs : il est actuellement interdit de prendre toute photo dans l’exposition, même des dispositifs de médiations. Pouvoir uniquement se portraiturer avec une tablette est bien limité pour partager l’exposition par ce biais.

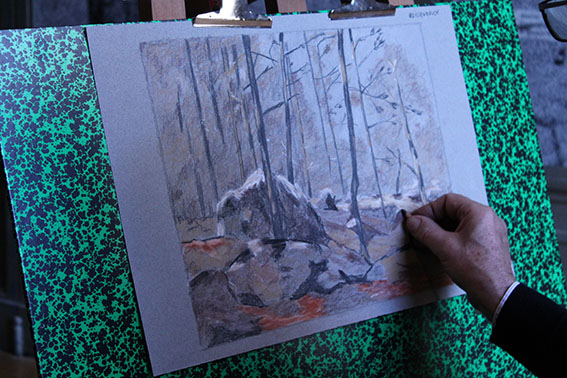

© S. Goudal

© S. Goudal

Le troisième ? Juste avant la sortie de l’exposition dans un espace lumineux, un grand tableau représentant un Salon des Artistes Français où de nombreux personnages figurent est sonorisé et théâtralisé. On peut assister à six discussions, entre divers personnages qui sont présentés dans un grand panneau entre le visiteur et le tableau. C’est une idée qui aurait plus de potentiel si les voix et le jeu des acteurs étaient plus naturels et la lecture des pistes plus interactive. Actuellement il est impossible de choisir une scène ou un personnage et il faut se reporter à la droite du tableau, sur un cartel, pour identifier les scènes. Pour une meilleure expérience il aurait été intéressant de choisir la discussion que l’on souhaite entendre et de signaler les personnages activés à l’aide d’un signal lumineux sur le panneau.

Le troisième ? Juste avant la sortie de l’exposition dans un espace lumineux, un grand tableau représentant un Salon des Artistes Français où de nombreux personnages figurent est sonorisé et théâtralisé. On peut assister à six discussions, entre divers personnages qui sont présentés dans un grand panneau entre le visiteur et le tableau. C’est une idée qui aurait plus de potentiel si les voix et le jeu des acteurs étaient plus naturels et la lecture des pistes plus interactive. Actuellement il est impossible de choisir une scène ou un personnage et il faut se reporter à la droite du tableau, sur un cartel, pour identifier les scènes. Pour une meilleure expérience il aurait été intéressant de choisir la discussion que l’on souhaite entendre et de signaler les personnages activés à l’aide d’un signal lumineux sur le panneau.

Cette exposition est scientifiquement juste et les œuvres sont riches, c’est indéniable, mais elle manque d’originalité et d’innovation. Certes je suis une visiteuse relativement « avertie » et j’ai eu la chance d’étudier le mouvement impressionniste aussi je suis ressortie du musée sans avoir l’impression que cela m’ait apporté quoi que ce soit de nouveau, je n’ai pas été surprise ou étonnée. Peut-être m’a-t-il manqué un lien avec nos réalités, nos vies, notre actualité ou société, un élément qui nous touche et nous fasse rentrer dans l’exposition : l’exposition est trop en vase clos. Cela nous pose la question : qu’attendons-nous d’une exposition ? Et à qui s’adresse-t-elle ?

Alors non, en effet, il ne me semble pas évident d’organiser aujourd’hui une exposition sur les impressionnistes. C’est un mouvement pictural porteur, rassembleur généralement synonyme de succès d’audience. Comment conjuguer ce capital avec un parti-pris, un discours innovant, original ?

Salambô Goudal

#NormandieImpressionniste

#Beaux-Arts

#Rouen

http://scenesdelavieimpressionniste.fr/fr

Mark Rothko, du songe au vaporeux

Vaporeuses et colorées, les œuvres de l’artiste américain Mark Rothko éblouissent les espaces de la Fondation Louis Vuitton à Paris jusqu’en avril 2024. Que savons-nous de cet artiste américain, si peu représenté dans des collections muséales (privées et publiques) en Europe ?

Vue d'installation de l'exposition Mark Rothko, galerie 2, niveau -1, salle Multiformes et début des œuvres dites « classiques », exposition présentée du 18 octobre 2023 au 2 avril 2024 à la Fondation Louis Vuitton, Paris. © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - Adagp, Paris, 2023

Mark Rothko, son œuvre, méconnu.

Mark Rothko, No. 21, 1949, Huile et techniques mixtes sur toile, 238,8 x 135,6 cm, The Menil Collection, Houston, Acquired in honor of Alice and George Brown with support from Nancy Wellin and Louisa Sarofim © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - Adagp, Paris, 2023

En 1946, Rothko est désemparé par la fin de la seconde guerre mondiale, et, à défaut de rêver avec ses personnages surréalistes, il se concentre sur ce qu’on appellera plus tard, le « Color Field », un mouvement artistique centré sur l’explosion et l’implosion des couleurs par le biais de couleurs vives et franches sur un support pictural, souvent de grande taille.

Mark Rothko et les commandes, privées et publiques, quels besoins et quelles limites ?

Les aventures parisiennes de Mark Rothko

En examinant le rôle des commandes, nous avons constaté que ces interventions artistiques soulèvent des questions complexes sur les besoins et les limitations, le tout dans un contexte de création unique et francophone.

Dans son cas, Rothko fut contacté fin mars 1969 par Franz Meyer, rapporteur du Comité artistique de l’Unesco. Il transmet alors une invitation à l’artiste pour la réalisation d’une commande destinée à un nouveau bâtiment, alors en construction à Paris, discutée comme ceci : « une grande peinture murale d’environ 30 mètres carrés pour le mur Est de la cafétéria. L’œuvre doit être visible de trois niveaux, y compris du grand hall d’entrée. […] Le Comité a estimé qu’un tel travail doit être confié à l’un des artistes américains habitués à traiter de grandes surfaces et a recommandé, par ordre de préférence : [Mark] Rothko, [Kenneth] Noland, [Robert] Indiana, [Ellsworth] Kelly »[2].

Lors de la discussion avec le comité et avec son ami Robert Motherwell, Mark Rothko apprend que l’UNESCO souhaitait acquérir une sculpture de Giacometti pour l’une des salles. En joie, l’artiste discuta avec son ami de sa nouvelle approche picturale dans une nouvelle série de toiles, inspirée par les sculptures de l’artiste Suisse. Or, en absence de plans architecturaux de l’espace dessiné par Bernard Zehrfuss, et suite à la prise de position des architectes sur le positionnement des œuvres dans l’espace, Rothko décide le 3 juillet 1969 de ne pas exécuter la commande due à son état de santé. En réponse à son refus, la création de la commande fut donnée à Ellsworth Kelly.

Gasgar Lucas

#Art Moderne et contemporain ; #Architecture et beaux-arts ; #Action culturelle et médiations

[1] « Comparaisons internationales », disponible à l’adresse URL suivante : https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Mecenat/Particuliers/Comparaisons-internationales ↩

[2] Mark Rothko, catalogue d’exposition, Fondation Louis Vuitton, Paris, 2023, p282 ↩

Un géant à affronter...

Vienne, on a tous rêvés de Sissi l'impératrice, des balades en calèche dans la neige, du chocolat viennois, de Wolfgang Amadeus Mozart, mais Vienne est beaucoup plus, c'est aussi de nombreux trésors à dévoiler ! Ville d'histoire et de culture, classée depuis 2001 au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle regorge d'une multitude de musées des plus divers, du Palais de Schönbrunn aux musées d'art moderne. Ces lieux incontournables sont aussi nombreux que différents.

En arrivant sur cette place, encerclée de musées, notre regard est systématiquement attiré par cet édifice blanc immaculé, mais surtout par cette reproduction d'un homme nu, gigantesque ! (référence à l'une des expositions temporaires « Nackle Männer »).

Le Léopold Museum établit les règles. Avec plus de 5 000 travaux exposés, deux étages entiers attribués aux expositions temporaires, il s'impose comme le chef de file des musées viennois et le proclame haut et fort.

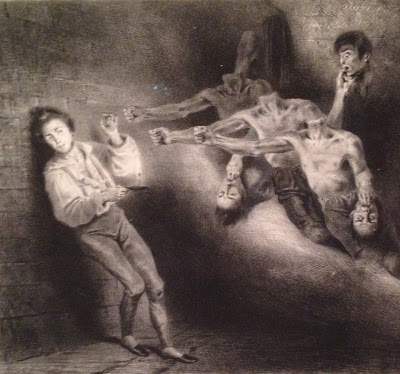

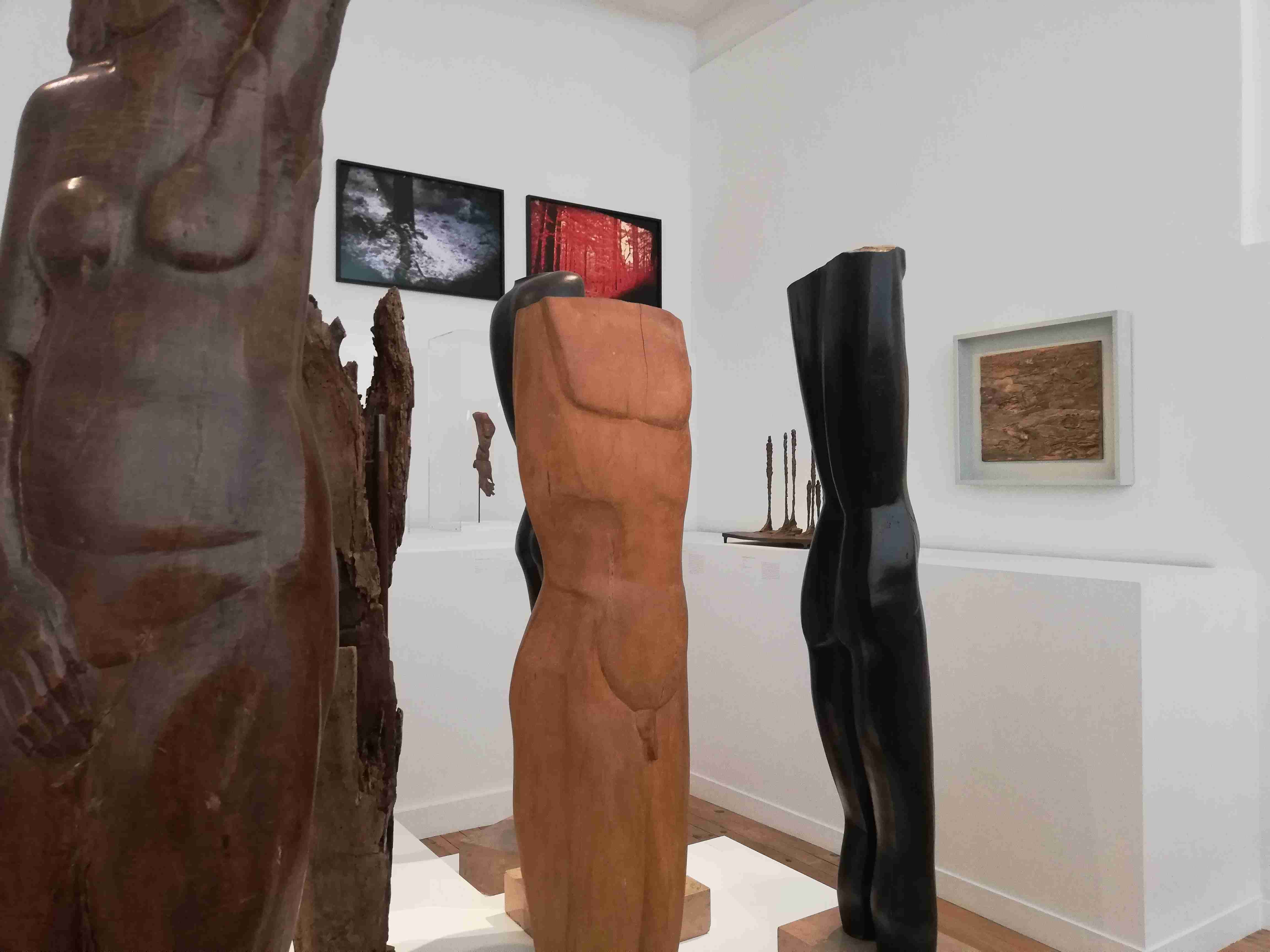

Premiers pas timides dans ce « monstre » de l'art, l'accueil est agréable (en français !), malgré le prix élevé (8€ étudiant 12€ tarif normal ), comme la majorité des centres culturels de la capitale. Un immense hall nous submerge de lumière. C'est alors que deux choix s'imposent à nous : à gauche la partie consacrée au maître de l'expressionnisme autrichien - Egon Schiele - et à droite les 4étages restant. Le choix est vite fait ! C'est parti pour la plus vaste collection d'œuvres d'Egon Schiele au monde! Cette partie du bâtiment nous offre un aperçu unique sur la création de cet artiste hors du commun : 44 peintures à l'huile et près de 180 dessins. L'exposition est partagée en trois salles, et l'immersion est totale ! On passe d'une œuvre à l'autre avec toujours cette même impression d'hypnose fasse à un Egon Schiele, il nous transporte dans son Œuvre tourmentée et mystique. Chaque salle est accompagnée d'un commentaire d'Elisabeth Leopold. Ceux-ci nous éclairent, très brièvement, sur la vie de Schiele et de ces différents rapports au corps humain, notamment celui des femmes.

Deuxième étape : le sous-sol, consacré aux expositions temporaires. On admire alors l'exposition « Japan–Fragilität des daseins » ou « Japon- Les sentiments du trait » (que l'on pouvait admirer jusqu'en février dernier), consacrée aux estampes japonaises. Cette partie nous fait voyage dans un monde de sensibilité et de légèreté. Les calligraphies représentent, avec une grande virtuosité, la finesse des sentiments.

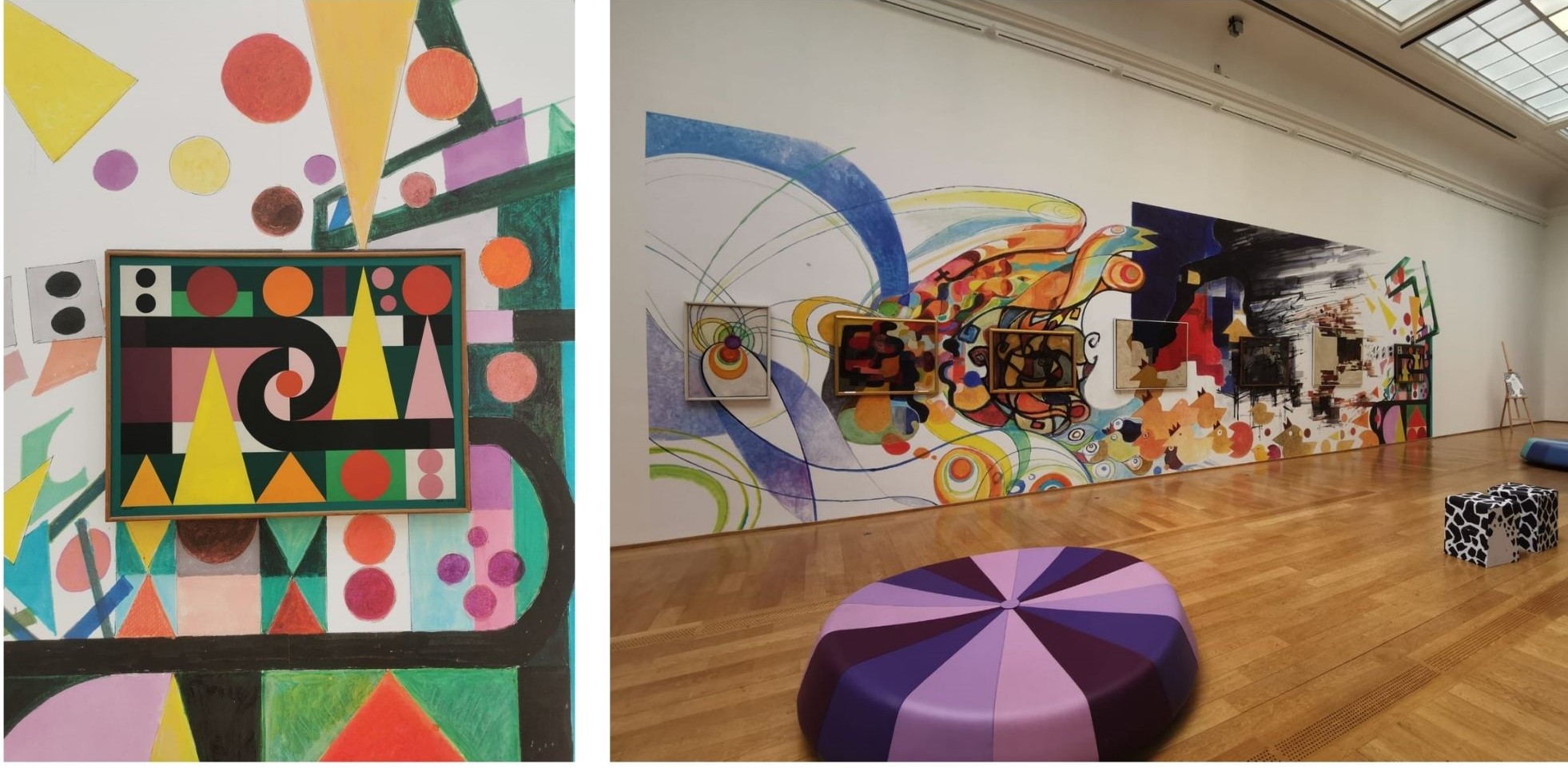

©A.G

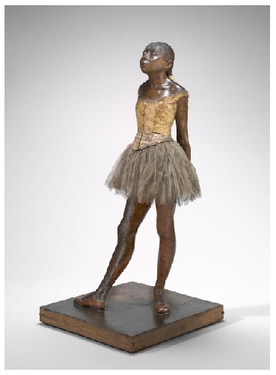

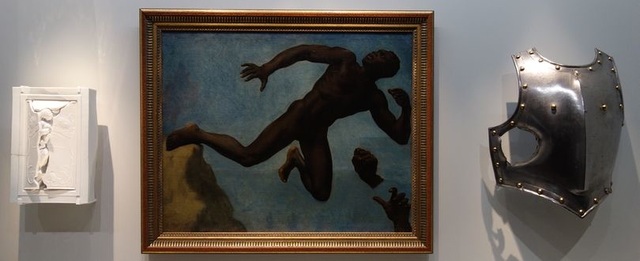

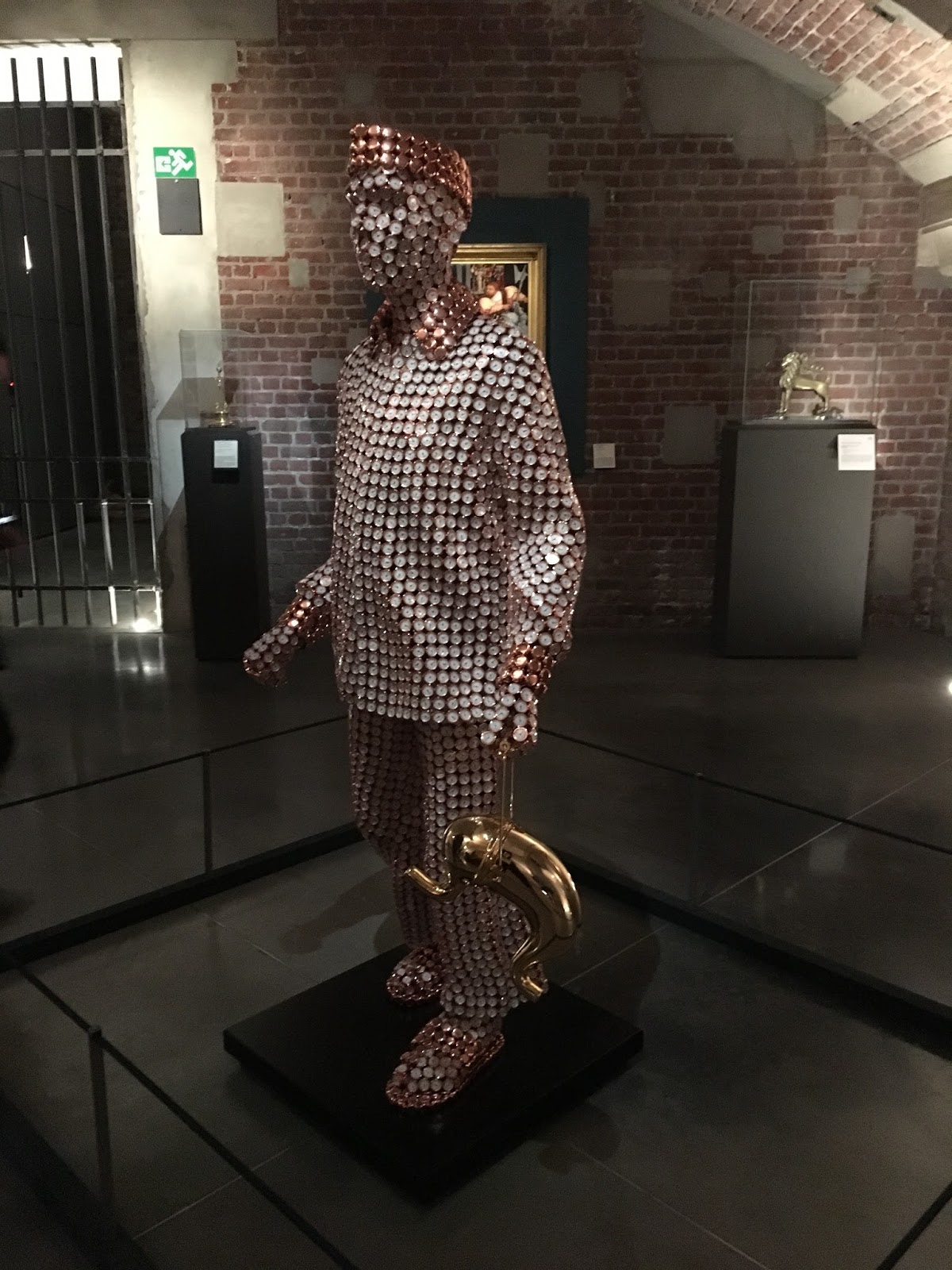

Troisième étape : second étage, on se dirige vers le deuxième espace d'exposition temporaire (qui a malheureusement fermé ses portes en janvier dernier), « Nackle Männer » ou « Les hommes nus ». L'exposition est d'une originalité et d'un humour peu commun. Elle s'interroge sur les différentes représentations corporelles du «mâle ». De Pierre et Gilles à Paul Cézanne, cette exposition nous montre l'un des point fort du Léopold : son l'habilité à mélanger contemporain et Beaux-arts.

Troisième étape : second étage, on se dirige vers le deuxième espace d'exposition temporaire (qui a malheureusement fermé ses portes en janvier dernier), « Nackle Männer » ou « Les hommes nus ». L'exposition est d'une originalité et d'un humour peu commun. Elle s'interroge sur les différentes représentations corporelles du «mâle ». De Pierre et Gilles à Paul Cézanne, cette exposition nous montre l'un des point fort du Léopold : son l'habilité à mélanger contemporain et Beaux-arts.

La visite continue, déjà 2h30 de passées, et nous ne sommes qu'à la 4éme partie ! Nous entrons dans la zone de la collection privée à proprement parler de la famille Leopold. Elle est consacrée aux différentes personnalités artistiques les plus éminentes de la sécession viennoise. Entre peintures, estampes et objets du 19éme et 20éme, nous retrouvons aussi le mobilier de cette école singulière et complète. On se promène entre Wiener Werkstätt, Gustave Klimt, Oskar Kokoschka, Alfred Kubin, Richard Gerstl, Koloman Moser... le tout en parallèle avec les travaux d'Egon Schiele, qui est le fil conducteur de cette section permanente. Nous nous imprégnons de cette ambiance, le musée Léopold veut assurément nous faire entrer dans un univers mystique, à travers cette collection permanente.

Le dernier étage se termine sur une touche plus sombre, et peu visité. Néanmoins il s'agit de la deuxième partie de la collection permanente. On découvre alors des œuvres de l'entre deux guerres, fascinantes et perturbantes à la fois, montrant les horreurs de la première guerre, les incertitudes et la montée du fascisme en Autriche. Malheureusement le visiteur épuisé par les 5 parties immenses du musée ne s'attarde pas sur cette dernière exposition. Quel dommage !

Après plus de 3h00 de visite, de prise de notes, de rêves, d'immersions, d'interrogations, de surprises et de coups de cœur, la visite se termine. Nous voilà donc de retour au 2éme étage dans le bar-restaurant d'où nous avons une vue imprenable sur cette place Museum Quartier. Le Leopold Museum est assurément un musée à ne pas manquer lors d'un séjour à Vienne, néanmoins la superficie et la richesse en œuvre de l'édifice peut être pour certain novice, une épreuve. Pour moi, le géant a été vaincu !

Agathe Gadenne

Musée Leopold,

Museumsplatz1 im MQ, 1070 Vienne, Autriche

Tél.: +43 1 525.70-0

Email:

"National Gallery" : Le musée à travers la caméra de Frederick Wiseman.

Comme les articles récents du blog le prouvent, le musée et le cinéma entretiennent une longue histoire commune, des films d'Alfred Hitchcock à ceux plus récemment de Wes Anderson, le musée a souvent investi le grand écran.

Affiche du film, 2014.

Cette année, c'est le réalisateur Frederick Wiseman qui s'est attaché àce lieu dans son dernier documentaire. Ce dernier a consacré sa carrière de cinéaste à filmer de grandes institutions publiques comme l'Université de Berkeley aux Etats-Unis, un service de soin intensif, et des institutions culturelles telles que l'Opéra de Paris. S'immergeant dans les lieux pendant des semaines jusqu'à faire oublier sa présence, il veut dresser un portrait fidèle de l'institution et son fonctionnement... Filmer le musée était doncla continuation logique de son entreprise, et c'est la National Gallery de Londres qui a été sélectionnée pour ce documentaire. Wiseman a accumulé 170 heures de rushes pour réaliser son documentaire de 3h.

Cette année, c'est le réalisateur Frederick Wiseman qui s'est attaché àce lieu dans son dernier documentaire. Ce dernier a consacré sa carrière de cinéaste à filmer de grandes institutions publiques comme l'Université de Berkeley aux Etats-Unis, un service de soin intensif, et des institutions culturelles telles que l'Opéra de Paris. S'immergeant dans les lieux pendant des semaines jusqu'à faire oublier sa présence, il veut dresser un portrait fidèle de l'institution et son fonctionnement... Filmer le musée était doncla continuation logique de son entreprise, et c'est la National Gallery de Londres qui a été sélectionnée pour ce documentaire. Wiseman a accumulé 170 heures de rushes pour réaliser son documentaire de 3h.

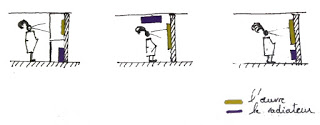

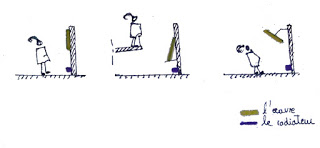

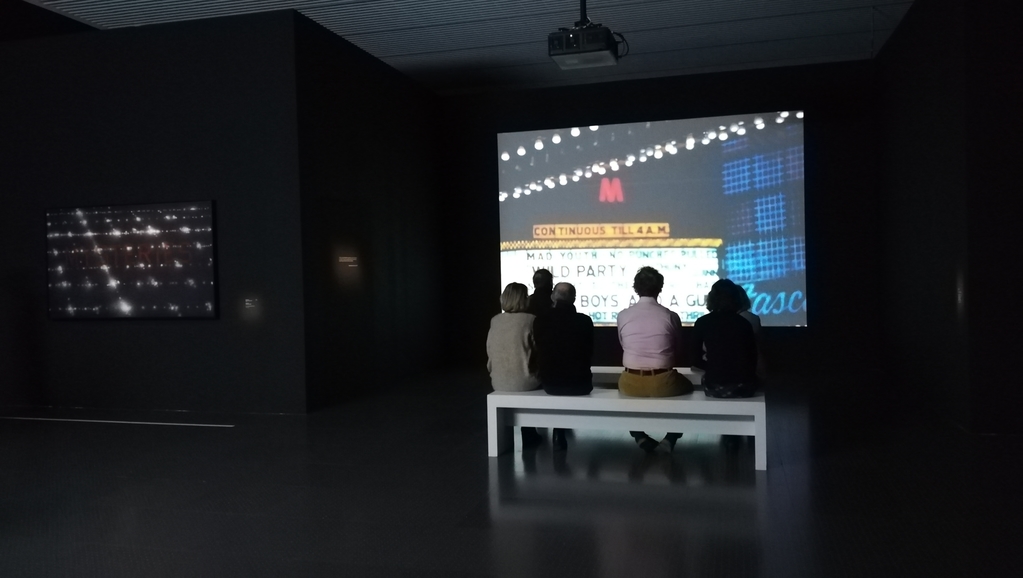

NationalGallerycommence sur un plan fixe d'une des salles d'exposition du musée. Un technicien de surface passe devant la caméra. Comme tous les documentaires du cinéaste, celui-ci nous montre le fourmillement d'activités que le musée contient : restauration (de cadres, de peintures, nettoyage de toiles), analyses de tableaux, mais aussi démontage et montage d'exposition (réaménagements des salles comprenant la peinture, le changement des revêtements..), atelier de modèle vivant, médiation diverse sur divers aspects de diverses œuvres (technique, historique, artistique...), prise en photo des œuvres, scénographie (il montre par exemple une discussion sur la lumière naturelle et ses impacts sur la vision des œuvres), entretien (arrangement de bouquets de fleurs et plantes dans les espace), mais aussi les question de gestion (les questionnements de révision de dépenses dues aux restrictions budgétaires) et ainsi de suite.

Mais dans ce documentaire, une place particulière est accordée aux œuvres d'art, plus qu'à l'aspect social des institutions que Wiseman privilégie habituellement. Les tableaux sont présentés de face, morcelés parfois, pour en relever les détails, et ce parfois longuement. Il montre beaucoup ces œuvres, mais aussi le face à face entre celles-ci et les visiteurs. Il filme le regard des visiteurs vers l’œuvre. Il s'attarde ainsi sur ce jeu de regards dont l’œuvre est la cible.

Outre la rencontre directe des œuvres, Wiseman consacre une grande partie de son documentaire à présenter une autre forme de rencontre entre le public et les œuvres, à travers les médiations diverses, qui s'avèrent très intéressantes : une médiatrice fait revivre, par l'imagination, la façon dont les contemporains d'un triptyque issu d'une Église le regardaient. Une autre médiatrice révèle que l'acquisition des collections a été faite avec l'argent de la Lloyd's, et a donc été financée par la traite négrière, tout comme l'acquisition des collections de la Tate et du British Museum. Ces aspects de l'histoire des musées sont généralement tus et il est intéressant de voir des médiateurs rappeler ce qui n'est généralement pas dit.

National Gallery montre aussi les questions et les enjeux actuels qui pèsent sur l'institution muséale : surtout ceux de représentation et d'identité du musée. Comment prendre en compte le public ? Une des premières scènes nous donne à voir une discussion entre deux membres du musée. La première, chargée de la communication, rappelle que le musée est aussi une attraction touristique et que le public devrait être pris en compte dans le discours, quand l'autre interlocuteur, conservateur, dit ne pas vouloir faire une exposition à succès qui soit « moyenne », prenant le « plus petit dénominateur commun » et y préférant un échec « intéressant ».

Cela montre aussi les positions de professionnels du musée, une vision« marketing », mais plus ouverte sur le public qui rencontre une vision encore très verticale de la culture, qui oppose l'expert et le profane, et qui assimile « grand public » à « simplification ».

Aun autre moment, lors d'une réunion, la question de la participation à un événement populaire de charité (le marathon du « Sport Relief »), est posée. Celui-ci se termine devant le musée, et la population londonienne y est fortement attachée : quelle image le musée renvoie en ne s'associant pas à un projet que tout le monde apprécie ? Mais comment sera t'il perçu en s'associant à un événement populaire et non culturel ? Wiseman nous donne ainsi à voir les stratégies de communication mises en place par le musée.

Habilement, le film se termine sur une scène de danse dans les galeries, dont l'organisation a été discutée précédemment, les danseurs se retirent, la présentation est finie.

Le seul regret est que la question des démarches du musée envers les publics ne soit pas plus développée dans le documentaire, lequel est plus centré sur la rencontre avec les œuvres. L'exploration des coulisses, à part pour certains exemples évoqués ici, mettent les œuvres au centre de l'attention. Ainsi, le musée de Wiseman semble être plus tourné vers les œuvres que vers son public, comme certains le sont encore aujourd'hui. Le film reste une immersion passionnante à l'intérieur d'une institution telle que la National Gallery.

N.PPour en savoir plus : - Cliquez ici !#cinéma#NationalGallery#coulisses

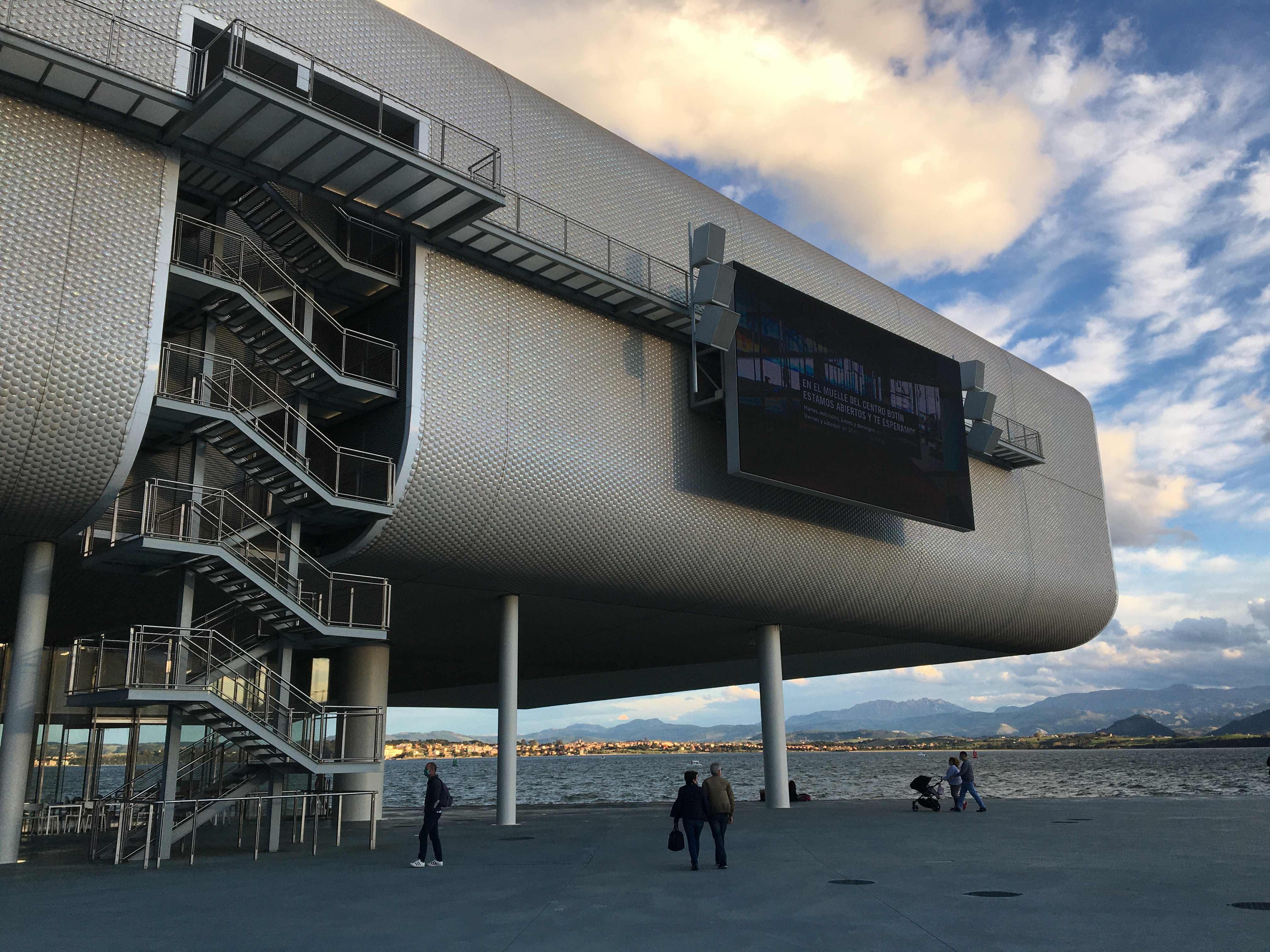

"Norman Foster", Une vision technologique du futur

10.05.23 au 07.08.23

Centre Pompidou Paris

Commissaire Frédéric Migayrou

130 projets d’architecture

2 200m²

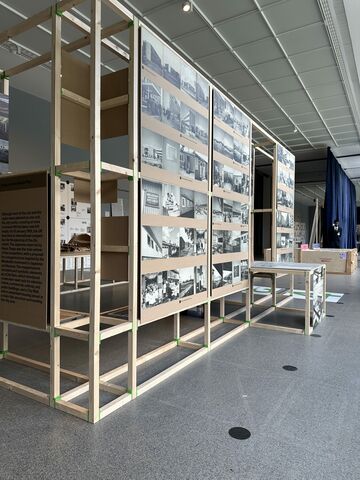

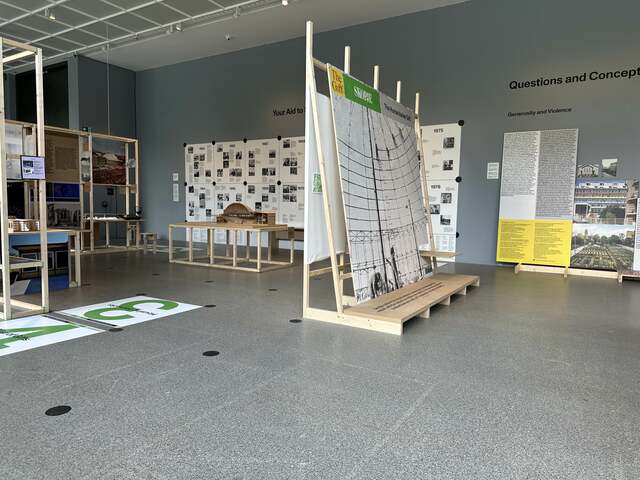

Du 10 mai au 7 août 2023, le Centre Pompidou de Paris nous a offert une rétrospective des œuvres et travaux de l’architecte britannique Norman Foster. Sur près de 2 200m², ce sont 130 projets d’architecture réalisés ou non qui nous sont présentés accompagnés de dessins, de photographies et d’œuvres d’art. Ce qui fait de cet évènement la plus grande exposition consacrée à un architecte de son vivant. Revenons sur cette exposition phare de l’année rendant hommage à l’un des plus grands architectes de son temps.

Particulièrement attendue, toute la spécificité de l’exposition repose sur la participation de Norman Foster lui-même, de son cabinet d’architectes Foster + Partners, ainsi que de la Norman Foster Foundation. Ces multiples contributions induisent, vous l’aurez compris, une forte implication de l’artiste et de ses collaborateurs dans cette exposition faite à leur image tant d’un point de vue plastique que par le discours.

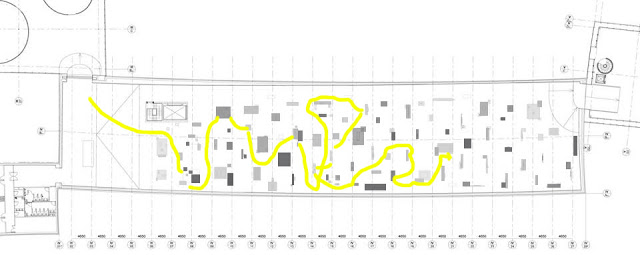

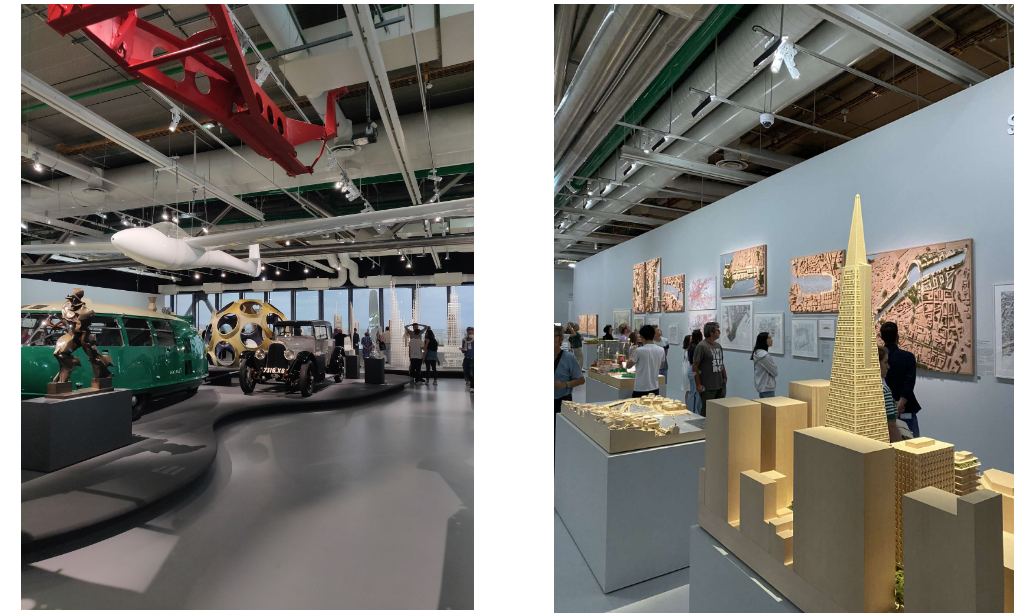

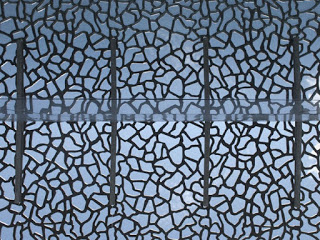

Sobriété d’une scénographie qui impressionne

La scénographie de l’espace, réalisée par l’architecte et son agence Foster + Partners s’accorde à la sobriété habituelle du Centre Pompidou, pourtant, l’exposition nous impressionne dès la première salle. Malgré l’immense majorité de murs monochrome gris, l’abondance de maquettes et de plans dynamise l’espace pour permettre au public de plonger dans l’univers de Norman Foster. L’espace laisse transparaître le goût de l’architecte pour la technologie, le progrès et l’art en intégrant subtilement des œuvres et engins motorisés (img.1) au milieu des projets architecturaux. Le public est plongé dans une ambiance moderne et futuriste.

Img. 1. scénographie de l'espace "Nature et urbanité" et "Villes verticales" © CP

Img. 2. scénographie de l'espace "Nature et urbanité" © CP

Comme il est possible de le voir sur les images 1 et 2, les visiteurs sont invités à lever la tête et à être attentifs tout au long de la visite. À la fois sur les murs, au sol et au plafond, les expôts investissent entièrement l’espace. C’est véritablement leur profusion qui produit cet effet immersif. Même si l’exposition subjugue son public, happé par de nombreuses choses simultanément, le risque de le perdre est élevé avec ce type de scénographie. Et pour cause, cette exposition a tendance à le déconnecter complètement du propos en le concentrant seulement sur l’aspect visuel de l’exposition. La discrétion des titres et des textes renforce d’autant cette impression dans ce parcours libre et ouvert. Le repérage dans le parcours et son discours est en réalité difficile à cerner. Comme s’il y avait un propos unique valable tout le long de la visite et que peu importe le sens dans lequel nous découvrons les projets architecturaux, le discours et les valeurs mises en avant s’appliquent à toutes les maquettes exposées.

Un propos en décalage : l’architecture vue par le prisme du progrès technique

Les projets de Norman Foster sont grandioses et impressionnent toujours au premier abord. L’exposition nous présente l’architecture de Foster principalement du point de vue de l’industrie positive qui allie une production matérielle architecturale aux services des besoins de la société par le biais du progrès technologique. Le discours tente de nous montrer des projets qui renouent avec le territoire dans lequel ils sont implantés. Mais il aborde aussi les questions autour de l’autosuffisance des villes tout en conciliant le développement durable au progrès technique.

Ces édifices sont ambitieux certes, et en cohérence avec les nouveaux enjeux contemporains de l’architecture. Mais finalement les projets de l’architecte semblent parfois être en décalage avec la réalité de l’urgence environnementale de l’époque alors même que le lien entre la nature et l’architecture est abordé dans la troisième partie « Nature et urbanité ». Cette volonté de renouer les édifices avec leur territoire est difficile à percevoir tant l’exposition aborde l’architecture seulement par le prisme de la technique et du progrès. Cette approche insensible des projets ne permet pas de se projeter dans cet avenir architectural. Comme s’il y avait une distance entre l’architecture et notre réalité. Ces enjeux présentés comme fondamentaux dans l’exposition et qui nous concernent tous pour demain, ont du mal à nous toucher.

Cette apologie de la technologie laisse finalement peu de place à la réalité et à la profondeur du discours sur l’environnement et les nouvelles façons de vivre en société. Le propos est à la fois en décalage avec les valeurs environnementales que Norman Foster défend fermement dans ses projets, mais aussi avec un public qui pourrait ne pas saisir la réalité de ces changements imminents dans les années à venir. L’exposition se place davantage dans le prisme d’une société industrielle qui tente de s'accommoder aux défis environnementaux.

L'empreinte de l’architecte est-elle visible dans l’exposition ?

Il est évident que toute participation directe d’un artiste dans une exposition qui lui est dédiée impacte considérablement le résultat final. Cette exposition n’y échappe pas. La plasticité de l’espace rendu par la scénographie ne peut que refléter Foster puisqu’il est lui-même auteur de sa propre mise en scène. Cette scénographie peut être interprétée comme le résultat de la vision qu’il a de lui-même, ou être le reflet d’une image idéale qu’il souhaiterait renvoyer au public. Cet aspect donne matière à réfléchir : est-il seulement auteur de sa mise en scène spatiale ou a-t-il un rôle dans le propos muséographique de l’exposition ?

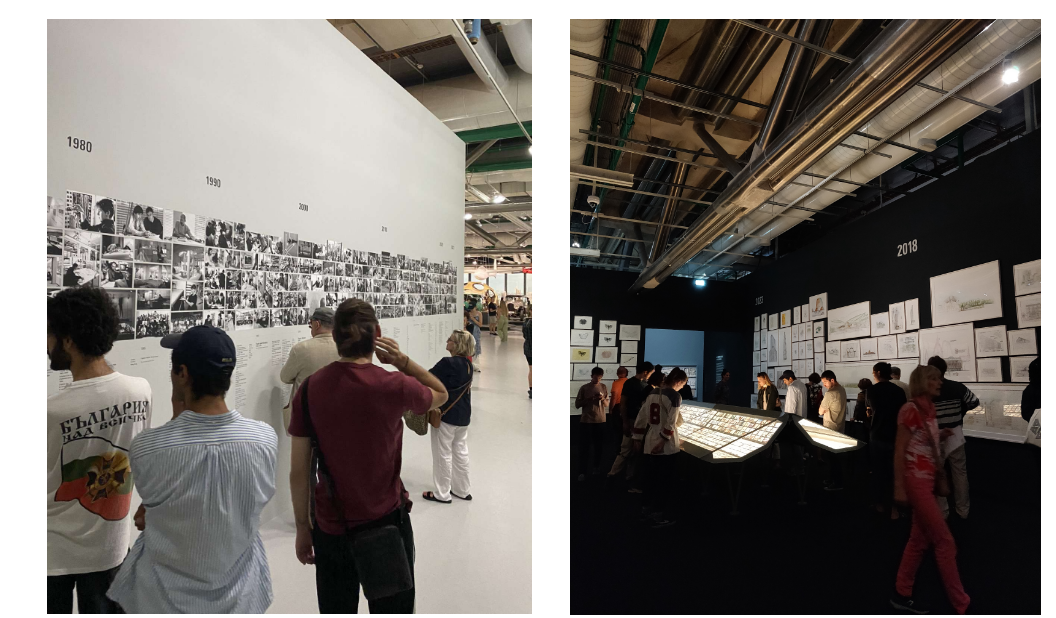

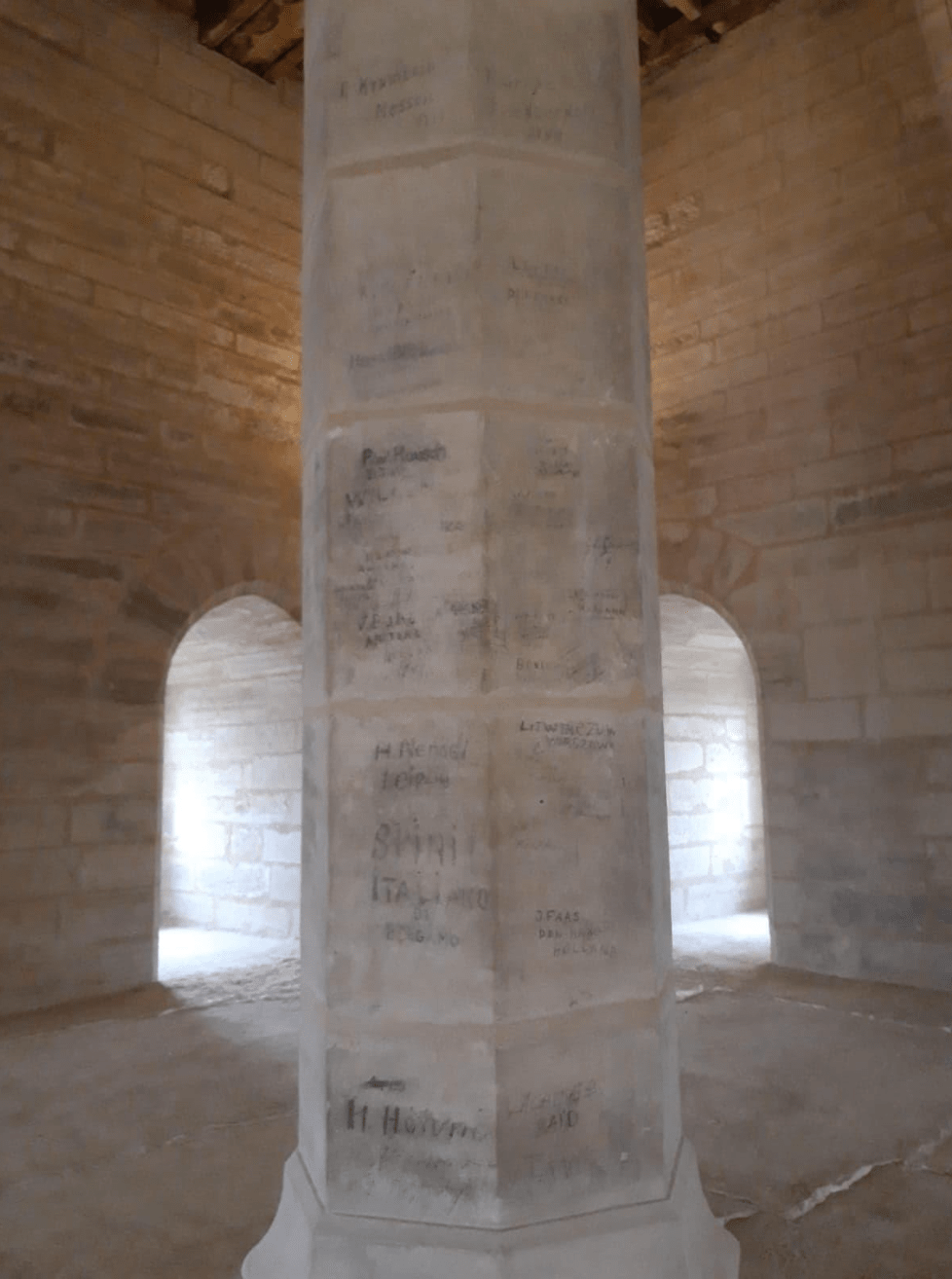

En plus d’avoir écrit tous les textes de l’exposition, on sent qu’à travers celle-ci, Norman Foster a voulu remercier les personnes qui l’ont accompagné dans ses projets sur près d’une soixantaine d’années. Passée la première salle, nous sommes face à un mur sur lequel sont inscrits plusieurs centaines de noms. Ce sont ceux de ses associés, collègues et partenaires avec qui il a collaboré tout au long de sa vie. Un point dans l’exposition retrace aussi toute l’histoire de son agence d’architecture et énumère les prix que Norman ou son entreprise ont gagnés (img. 3).

De plus, les expositions rétrospectives présentant le travail d’un artiste mentionnent quelques aspects de sa vie privée afin de faire connaître au public sa vie sous d’autres angles. Or, l’exposition Norman Foster ne mentionne aucune information concernant sa vie privée qui aurait pu avoir un impact sur certains projets. Le propos est purement professionnel et met en avant seulement sa personne en tant qu’architecte après qu’il ait ouvert son agence. Raison pour laquelle on devine aisément qu’il a fortement contribué au discours de l’exposition au côté du commissaire Frédéric Migayrou. Mais cela pose la question des échecs et des projets critiqués de l’architecte. On remarque qu’il n’y a aucune mise en perspective des travaux de Norman Foster avec d’autres projets architecturaux similaires à la même période.

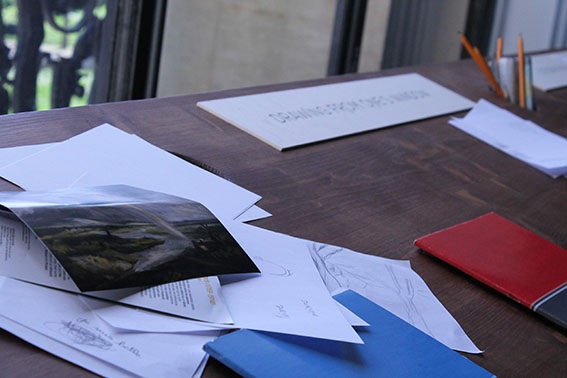

Néanmoins, la participation de Norman Foster dans l’exposition présente certains avantages, notamment concernant le prêt d’œuvres. Aspect qui se voit particulièrement dans la première salle qui présente une galerie de dessins, croquis et photographies réalisés par l’architecte (img. 4). Elle permet de se rendre compte de l’immensité de son travail sur près de soixante ans. Sans la contribution de Foster, cette salle n’aurait probablement pas été aussi abondante.

Img. 3 Frise chronologique retraçant l’histoire de l’agence Foster © Thomas Schweitzer

Img. 4 Galerie de dessins et photographies © Thomas Schweitzer

Une exposition tape-à-l’œil qui impressionne sans émouvoir

Cette rétrospective dédiée à l’un des architectes les plus influents de notre époque est sans aucun doute impressionnante. L’abondance d’expôts et la diversité des maquettes nous plongent véritablement dans un autre univers le temps d’une demi-journée. En revanche, elle semble plus compréhensible pour un public qui aurait déjà un pas en architecture. Puisqu’au regard des cartels et textes de salles, le discours n’est pas accessible à tous[1].

La mise en exposition des travaux est réalisée de manière froide et professionnelle. Ce qui rend effectivement l’exposition époustouflante, mais nous restons sur notre faim quand il s’agit de comprendre les nouveaux enjeux de l’architecture contemporaine. Cette apologie de la technique et la mise en avant du côté rationnel de l’architecture est susceptible d’instaurer une distance entre un public non averti en architecture et la discipline. Cette grande place accordée aux prouesses techniques vide l’architecture de sa nature humaine puisque l’exposition ne questionne pas ce qu'un projet pourrait apporter à tel territoire ou à telle société ; et en quoi ces nouvelles technologies en architecture sont-elles réellement envisageables sur un territoire donné. En tant que non spécialiste, il m’était difficile de m’imprégner et de développer un affect ou une sensibilité pour l’architecture qui nous était présentée.

C’est finalement le risque lorsqu’on fait appel aux artistes dans l’élaboration de l’exposition. En résumé, cette exposition évènement manque de profondeur humaine et sociale en ne faisant que l’éloge des réussites de Norman Foster.

Camille Paris

#architecture #maquette #technologie

[1] les textes de salles sont disponibles sur le dossier de presse de l’exposition p. 6-9 : Centre Pompidou, Dossier de presse de l’exposition Norman Foster, Paris, Centre Pompidou, 2023 [en ligne, consulté le 06/11/23]

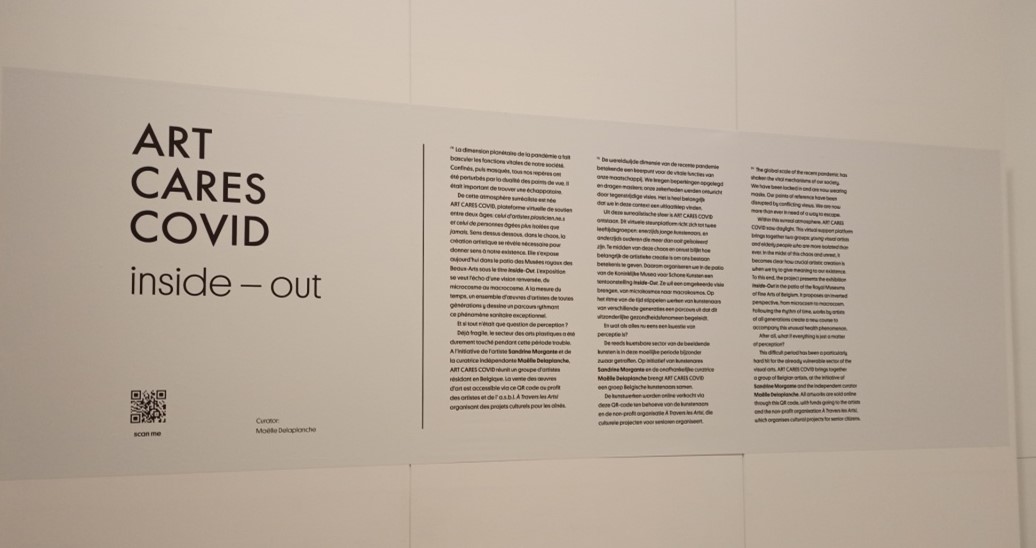

« Art Cares Covid – Inside out », une exposition qui bouscule le modèle classique des musées

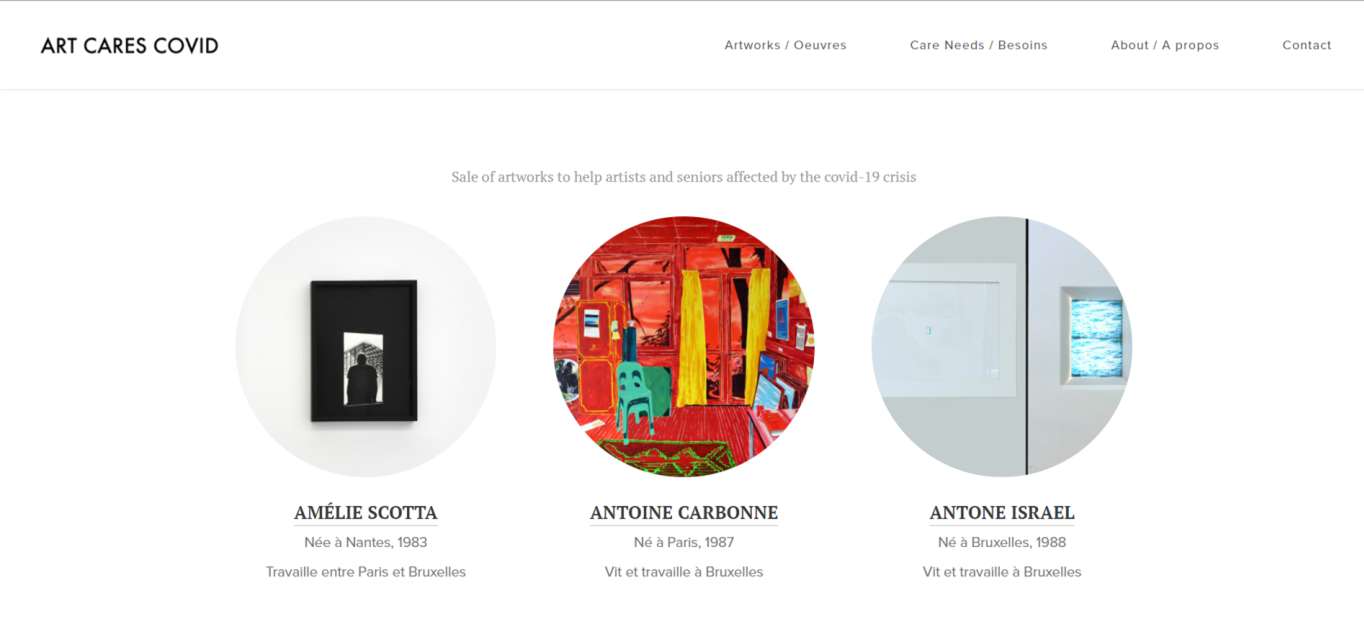

Bannière « actualités » du site des MRBA, novembre 2020, affiche de l’exposition « Art Cares Covid – Inside out », © MRBA, 2020.

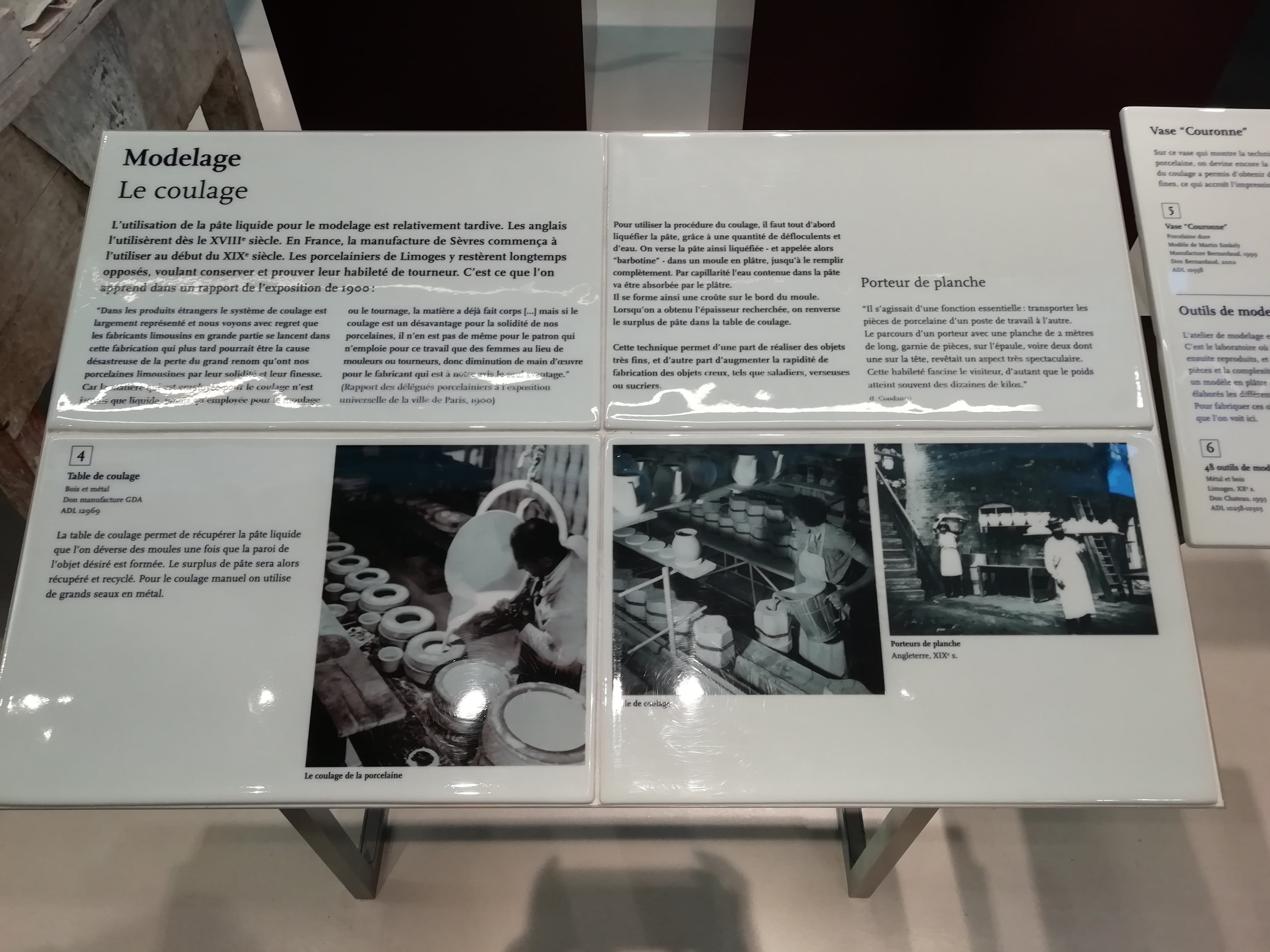

Des projets culturels au temps de la Covid-19

L’exposition « Art cares Covid, Inside-out » s’est développée dans un cadre particulier, celui d’une crise sanitaire. En Belgique et partout ailleurs, la création artistique contemporaine a été fortement touchée : fermeture des galeries, annulation ou suspension des expositions, visites d’ateliers annulées, etc. Le monde muséal a également été particulièrement touché, notamment par la fermeture des institutions culturelles et ce pendant de longs mois. C’est à partir de cette observation que l’exposition temporaire « Art cares Covid » a été conçue.

D’abord prévue du 2 octobre 2020 au 24 janvier 2021, puis prolongée jusqu’au 14 février 2021, elle a été présentée au sein des Musées Royaux des Beaux-arts de Bruxelles (MRBA). Plusieurs acteurs ont participé à l’élaboration de cette exposition : Maëlle Delaplanche, commissaire de l’exposition et co-créatrice d’« Art cares Covid », Sandrine Morgante, artiste et co-créatrice d’« Art cares Covid » ainsi que Gaëlle Dieu, exhibition coordinator des MRBA.

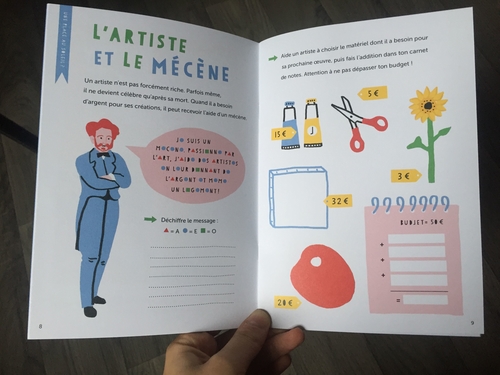

Présentons d’abord le projet « Art cares Covid », une plateforme numérique élaborée par M. Delaplanche et S. Morgante. Celle-ci consiste à offrir une galerie numérique à différents artistes sélectionnés par les deux créatrices : des artistes belges ou résidants belges actuellement peu connus dans le domaine de la création artistique (Samuel Coine, Laure Forêt, Selçuk Multu ou encore Catherine Warmoes). La plateforme permet de leur donner de la visibilité et de vendre leurs œuvres en ligne. Elle a été pensée en association avec l’ASBL « A travers les Arts ! » qui se donne pour objectif d’aller contre l’isolement des séniors en leur donnant accès à la culture. « Art cares Covid » soutient donc cette association par un système de don lors de chaque achat d’une œuvre sur la plateforme (60% revient à l’artiste et 40% à l’association). Ces dons sont ensuite utilisés par l’ASBL pour des projets comme l’organisation d’animations artistiques près des maisons de repos. Le projet global souhaite fédérer des artistes émergeants à travers les arts, de vendre leurs œuvres tout en aidant les séniors isolés.

Site internet « Art cares Covid », exposition numérique présentant les artistes, novembre 2020 © M. DELAPLANCHE, 2020.

Art Cares Covid est alors, dans un premier temps, une galerie-« exposition » virtuelle d’artistes. A partir d’une œuvre phare de l’artiste, vous pouviez naviguer pour voir l’ensemble de ces œuvres, avoir accès à son site, comprendre sa démarche, etc. Le conservateur des œuvres contemporaines des MRBA, P-Y. Desaive, a été touché par ce projet et par la galerie virtuelle que proposait M. Delaplanche. Il lui a proposé de créer une exposition réelle à partir de cette galerie numérique. Une occasion pour le musée de s’ouvrir au contemporain, qui, depuis quelques années cherche à exposer ce type de collections, alors très peu présentes depuis la création du musée en 1801. Cette exposition permet également d’offrir une visibilité à une initiative sociale et artistique. Le conservateur a ainsi donné carte blanche à la commissaire M. Delaplanche pour l'exposition, en matière de scénographie et de muséographie pour l’exposition « Art cares Covid, Inside-out ».

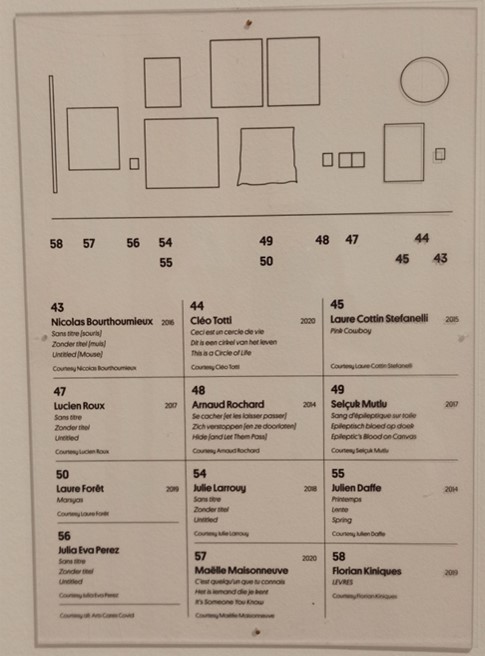

Une exposition temporaire, du numérique au réel

« Art cares Covid, Inside-out » est une exposition dite « focus » mettant en avant 41 artistes belges à travers 72 œuvres. Le but premier est de « concrétiser » physiquement une exposition numérique. C’est un processus très intéressant puisque nous avons vu durant cette crise sanitaire comment les expositions et les musées se sont numérisés (visite d’exposition en vidéos, podcasts sur les œuvres, ateliers de médiation à faire à la maison, etc.) pour donner accès à la culture « à domicile » alors que cette exposition fait le chemin inverse : un projet numérique prend forme physiquement dans une institution muséale. L’exposition prend place dans le patio 0 des MRBAB, une pièce carrée avec en son centre une salle circulaire. Quatre îlots d’exposition ont été mis en place et présentent des œuvres choisies autour du thème que souhaitait aborder M. Delaplanche : la création artistique contemporaine au temps du Covid-19. Elle a demandé à chaque artiste participant de composer une œuvre de grandes dimensions et une œuvre de petites dimensions en accord avec la thématique : microcosme et macrocosme. Ainsi, dans un même espace les œuvres dialoguent ensemble par un jeu d’échelle : Stéphanie Roland propose une sculpture imposante en plexiglas nommée Méta-église (2016) alors que Joao Freitas élabore une petite sculpture de papier, Untitled réalisée pendant une résidence italienne. Les publics peuvent se déplacer d’expôt en expôt au sein de chaque îlot thématique, l’espace est très aéré et reprend les codes habituels du « white-cube ».

Texte mural, introduction de l’exposition, en trois langues, titre et nom de la commissaire © M. MAINE, 2020.

L’exposition présente une variété d’œuvres en rapport avec l’actualité sanitaire et aborde plus précisément les différentes phases ressenties par chacun durant le confinement, conséquence directe de cette pandémie. Le sujet choisi permet de parler des sentiments d’enfermement puis de délivrance, les tâches répétitives accomplies, le repli sur soi, etc. Dans un second temps, le but est de montrer comment la création artistique actuelle, dans sa diversité (supports, matériaux, aspects), peut donner une image de nos sentiments dans une situation complexe internationale de confinement. Sont donc mis en scène la création artistique d’artistes méconnus belges, le confinement et ses conséquences sur nos perceptions (temps, espace) et sur le monde artistique, les repères habituels de la vie quotidienne perturbée, l’art contemporain face à un sujet de société, le rapport microcosme/macrocosme, etc. Les objets exposés sont quant à eux, tous des œuvres dédiées à la vente, ils appartiennent aux artistes qui en détiennent les droits jusqu’à leur vente. Les MRBA ont fait le choix d’exposer des œuvres d’art ayant un but lucratif dans une institution où l’inaliénabilité des œuvres est de mise. Ce parti pris audacieux répond à la volonté du musée de s’ouvrir au contemporain mais pose de réelles questions sur le statut de ces œuvres. Assurance, régie, muséographie et accrochage, toutes ces actions en sont nécessairement touchées : l’artiste étant propriétaire de son œuvre, il a fallu de la pédagogie et de nombreux échanges pour que cette exposition ouvre aux publics.

Premier îlot de l’exposition © M. MAINE, 2020.

Salle circulaire, pièce dédiée aux projections, © M. MAINE, 2020.

De la galerie au musée, accrochage et muséographie

Cette exposition se démarque par son originalité : exposer des œuvres d’artistes originellement dédiées au marché de l’art dans une institution muséale publique peu axée sur le contemporain. Ce fait a d’ailleurs beaucoup d’influence sur la scénographie, sur les outils de médiation et notamment sur l’absence de cartels explicatifs ou de textes de murs thématiques. Par son type d’accrochage, l’exposition dans sa forme s’approche d’une galerie. Cela a une conséquence directe sur les publics visés : l’exposition s’adresse principalement à un public de galerie ou habitué à l’art contemporain. Le manque d’explications (textes, cartels) et l’absence d’outils de médiation rendent assez complexe la compréhension du propos de l’exposition durant la visite. Les différents sentiments ressentis durant le confinement n’étant pas indiqués, les publics non habitués ou les publics jeunes auront du mal à les déceler.

Cartel de l’exposition, quatrième îlot, © M. MAINE, 2020.

Pour autant, l’accrochage qui se fait à la fois sur une association chromatique et sur une diversité des supports offre aux publics un large aperçu de l’étendue de la création artistique contemporaine. Ce parcours de visite permet ainsi d’appréhender différents matériaux, médias, dimensions et sujets ; on comprend donc le caractère personnel de chaque œuvre. En sachant que le propos de l’exposition s’organise autour du vécu du confinement, on comprend mieux la relation entre l’individu et l’objet : émotions, contemplation, sensation, ressenti.

Quatrième îlot de l’exposition, © MRBAB, Bruxelles, Odile Keromnes, 2020.

Cette exposition donne de réelles pistes de recherche muséologiques comme la place de l’art contemporain dédié au marché de l’art dans un musée public, les compromis entre la volonté des artistes et les normes muséales ou encore l’implication d’une exposition dans des sujets d’actualité. Dans un contexte complexe pour les institutions culturelles comme pour les créateurs, de tels projets peuvent réellement faire la différence notamment en donnant une visibilité aux artistes et en proposant une nouvelle façon d’exposer les œuvres pour les publics. Cette exposition permet également aux MRBA de s’impliquer dans l’art contemporain, le tout dans un but associatif pour aider les séniors isolés. « Art cares Covid, Inside-out » bouscule quelque peu le modèle classique des musées en lui donnant de nouvelles fonctions et de nouvelles missions.

MAINE Marion.

Merci à Gaëlle Dieu et Maëlle Delaplanche d’avoir accompagné la rédaction de cet article.

Pour aller plus loin :

- ART BASEL, « The Impact of Covid-19 on the art market », vidéo YouTube, publiée le 21.05.2020.

- R. AZIMI, « Art contemporain : face au Covid-19, le virage numérique des galeries africaines », Le Monde, 19 janvier 2021.

- M. DELAPLANCHE, Site internet « Art cares Covid », lancé en 2020

.

#artcontemporain #bruxelles #galerie

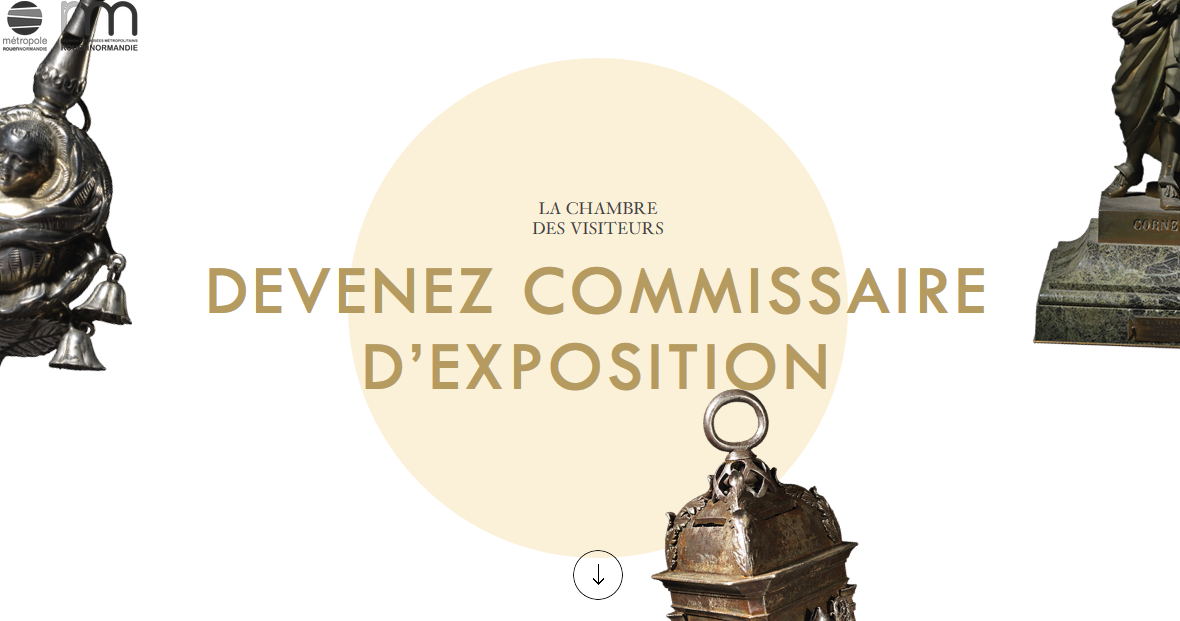

« La Chambre des visiteurs », un commissariat participatif au musée des Beaux-Arts.

Pour la 3e fois, Le Musée des Beaux-Arts de Rouen propose le commissariat participatif, une expérience trop rare en France. Cette année encore, l’évènement offre la possibilité aux visiteurs de sélectionner des œuvres parmi celles des huit musées de la métropole rouennaise.

Visuel du site http://www.lachambredesvisiteurs.com/ © MBA Rouen

Revenons sur la genèse de cette initiative : en 2012, Sylvain Amic, historien de l’art et conservateur en chef du patrimoine prend la direction de trois musées rouennais : les Beaux-arts, le Secq des Tournelles et le musée de la Céramique. Peu de temps après son arrivée, il lance « Le Temps des collections », l’objectif est de répondre à la dichotomie de valorisation entre expositions temporaires et collection permanente, de créer un pont entre les réserves et les salles. Chaque musée répond à sa manière à ces problématiques, aujourd’hui récurrentes et dues, en partie, à la baisse drastique des budgets de la culture et des subventions.

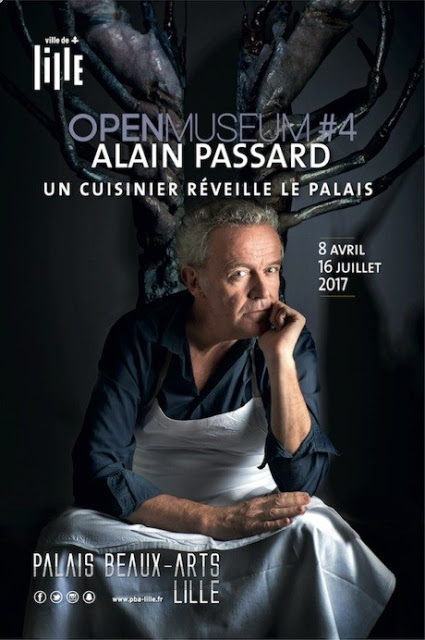

Ainsi, si le Palais des Beaux-Arts de Lille décide de créer son #OpenMuseum, le Musée des Beaux-Arts de Rouen explore une autre option en invitant des personnalités telles que Olivia Pulman, Agnès Jaoui ou Christian Delacroix à réaliser des expositions temporaires, avec la volonté de décadenasser le discours et d’attirer un autre public. Mais très vite une question de légitimité se pose : pourquoi ouvrir et offrir la possibilité d’explorer les réserves à une poignée de célébrités ?

Pour Sylvain Amic, l’accès aux collections est un service public minimum, après tout c’est le public qui finance le musée, l’enrichissement et la conservation des collections. Alors pourquoi toujours déléguer à des experts ce qu’ils ont ou non le droit de voir ?

C’est ainsi que naît, en 2016, la première édition de « La Chambre des visiteurs ». L’idée est de faire choisir au public les œuvres qui sortiront des réserves, initiative que le directeur Sylvain Amic voit comme le « prolongement naturel de la mission de service public » que doit remplir le musée. Un site internet est alors spécialement créée pour l’évènement, servant d’interface aux visiteurs qui souhaitent participer à la sélection. Une borne est aussi disponible dans le hall du musée des Beaux-Arts de Rouen. La première édition récoltera 17 000 votes et permettra la sélection d’une vingtaine d’œuvres parmi 70 tableaux pré-sélectionnés par l’équipe.

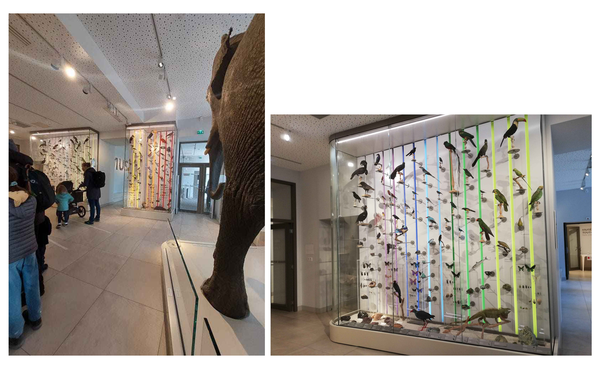

La pré-sélection est bien évidemment un passage obligé effectué par les équipes du musée, le moment pour eux de proposer leurs trouvailles et objets préférés. Les œuvres doivent être montrables en l’état, car bien sûr aucune restauration n’est envisageable l’enjeu étant de réduire les coûts. En outre, les œuvres doivent être rarement sorties des réserves, posséder des clichés haute définition produits par le musée et être, entre elles, de nature variée. D’autant que depuis l’année dernière, « le concept a été élargi à 8 musées de la Réunion des musées métropolitains qui ont chacun proposé une dizaine d’œuvres » parmi lesquels le Muséum d’histoire naturelle, le Musée Industriel de la Corderie de Vallois ou encore la Maison des champs Pierre Corneille.

Un éclectisme que l’on retrouve dans les propositions du site http://www.lachambredesvisiteurs.com/, classées par catégories : Drôles de bêtes, Tête à tête, Bizarre ou Secrets. Les liens entre les différentes sections sont quelques peu difficile à imaginer. À côté d’un Contiga de Cayenne, conservé au Muséum d’Histoire Naturelle, on trouve Les joueuses d’osselet de Paul Hyppolyte Flandrin au Musée des Beaux-Arts, ou encore l’Amulette : Saint-Gorgon en verre émaillé du Musée des Antiquités. Chaque œuvre est accompagnée d’un court cartel explicitant son emploi ou son histoire.

Oeuvres du musée © Musée des Beaux-Arts de Rouen

Comment, alors que ces œuvres sont si différentes, va-t-on réussir à créer un discours ? La piste de l’exposition Carambolages de Jean-Hubert Martin au Grand Palais - exposition dans laquelle chaque œuvre induisait la suivante par une association d’idées ou de formes – serait intéressante à creuser. Sinon on peut espérer une muséographie originale posant pourquoi pas, les problématiques de conservation dans les réserves. D’autant que la médiation qui en découlerait pourrait être extrêmement ludique. Cette initiative de Sylvain Amic est donc pleine de promesses et suscite beaucoup d’attentes de la part du public. Car n’oublions pas que si le public choisit les objets et participe à la mise en œuvre, il viendra voir le résultat !

Visuel du site © http://www.lachambredesvisiteurs.com/

Récompensée par le Prix Patrimoine et Innovation en 2016, cette initiative est une nouveauté dans le monde des musées en France. Le public, au cœur du musée, est malheureusement trop souvent oublié. L’évènement organisé par le MBA de Rouen le ramène donc à sa juste place, premier pas vers un musée participatif, collaboratif et ouvert. Espérons que très vite, d’autres musées emboîtent le pas, inventant d’autres modes, ouvrant d’autres voies.

En attendant de voir le résultat de cette édition, qui prendra place du 7 décembre 2018 au 19 mai 2019 au Muséum d’Histoire Naturelle de Rouen, on peut découvrir les œuvres choisies sur le site de « La Chambre des visiteurs », prendre part à l’accrochage ou participer à l’écriture des cartels ! Alors à vos plumes !

C.M

#mbarouen

#commissariatparticipatif

#exposition

Pour en savoir plus:

Sur « La Chambre des visiteurs » édition 2016, présentation du « Temps des collections » par Sylvain Amic : https://www.youtube.com/watch?v=k_C3SHske10

Sur les saisons précédentes de « La Chambre des visiteurs » : http://www.lachambredesvisiteurs.com/saisons/#presentation

« Le monde nouveau de Charlotte Perriand », rencontre avec une femme moderne et engagée

Du 2 octobre 2019 au 24 février 2020, à l’occasion du vingtième anniversaire de la mort de Charlotte Perriand la Fondation Louis Vuitton met en lumière une architecte femme oubliée de l’histoire de l’architecture.

« Le monde nouveau de Charlotte Perriand » est-il réellement nouveau ?

C’est avec une grande curiosité que nous allions à cette exposition enfin consacrée à une architecte et une artiste femme du 20e siècle. Pourtant c’est avec surprise que nous découvrons les premières salles. Car croyez-le ou non, vous ne découvrirez pas essentiellement du Charlotte Perriand lors de cette exposition, bien au contraire. C’est l’univers artistique masculin au sens large qu’il faut s’attendre à explorer.

Bannière de l’exposition, Octobre 2019 © Anaïs Verdoux

En effet, dès la bannière à l’entrée de l’exposition plusieurs noms d’architectes et d’artistes attirent notre attention : Léger, Miró, Picasso, Calder, Braque, Le Corbusier, Delaunay, etc… Le mot d’ordre est lancé, aujourd’hui nous ne verrons pas seulement du Charlotte Perriand.

Plusieurs sens peuvent être donnés au terme « monde nouveau ». Les cinq commissaires d’expositions - Jacques Barsac, Sébastien Cherruet, Gladys Fabre, Sébastien Gokalp, et Pernette Perriand - révèlent l’importance de cette architecte dans un domaine où peu de femmes trouvent leurs places au 20e siècle. Ce qui rend inédite cette exposition. Cependant le « monde nouveau » auquel fait allusion les commissaires est celui de l’implication de Charlotte Perriand dans l’univers des artistes et des architectes. Comment expliquer que cette femme ait autant collaboré avec Fernand Léger, Picasso ou Le Corbusier et que son nom soit si peu connu ?

L’interrogation se confirme pendant que nous franchissons les premières salles. Face à cette première partie « Construire la modernité » où le mobilier de l’artiste se confronte aux œuvres monumentales de Fernand Léger et de Pablo Picasso « Le monde nouveau de Charlotte Perriand » révèle l’univers artistique dans lequel elle baigne tout au long de ses créations. Voilà posé le choix du commissariat d’exposition.

« Mon rôle à l’atelier n’est pas celui de l’architecture mais « l’équipement de l’habitation ». Le Corbusier attendait de moi avec impatience, que je donne vie au mobilier. »

Nous découvrons de manière chronologique sa carrière. Tout d’abord, Charlotte Perriand entre dans le cabinet d’architecture de Le Corbusier, puis le Japon l’inspire lors de son voyage ou encore quand elle collabore avec Fernand Léger. Proposer d’autres œuvres au sein des salles met en lumière ses différentes inspirations pour concevoir le nouvel intérieur moderne des années 30. Tâche où elle excelle. Le visiteur découvre la création de son bar pour le Salon d’Automne de 1929, puis le Fauteuil Grand Confort trop souvent attribué à Le Corbusier. Charlotte Perriand est véritablement actrice de la modernité au sein des arts et de l’architecture au début du 20e siècle.

Exposer de l’architecture et du mobilier : un exercice complexe

Comprendre le design, l’architecture, lors d’une visite n’est pas toujours évident. Ici, par l’agencement des espaces, le visiteur découvre progressivement plusieurs installations qui permettent d’expérimenter la réflexion architecturale de Charlotte Perriand. Dans l’un des premiers espaces, une reconstitution de l’atelier de Saint-Sulpice nous immerge dans ses créations. Le mobilier nous apparaît pleinement lorsque nous arrivons dans la reconstitution de l’appartement moderne du Salon d’Automne (1929) réalisé par Le Corbusier, Pierre Jeanneret et Charlotte Perriand. Le visiteur est invité à contempler cette réplique et à s’asseoir sur les différentes répliques de sièges, laissant le loisir d’appréhender le mobilier.

Appartement moderne conçu par Le Corbusier, Pierre Jeanneret et Charlotte Perriand, 1929 © Anne Chepeau / Radio France.

Suite à l’accumulation de petits espaces d’architectures, le visiteur plonge dans des espaces plus ouverts et aérés propres aux expositions de la Fondation Louis Vuitton. Une nouvelle fois les œuvres de Charlotte Perriand sont confrontées aux œuvres plastiques de Fernand Léger, Pablo Picasso, ou Le Corbusier, dans un réel dialogue entre le mobilier et les peintures.

Ce dialogue s’estompe progressivement dans les espaces suivants révélant de plus en plus le design et l’architecture de Charlotte Perriand.

De ce fait, l’espace « Dialogue des cultures » renoue avec des espaces architecturés dont l’ampleur est bien plus imposante que les espaces précédents. En continuant la visite, l’amatrice de tapisserie que je suis ne pouvait être que ravie. Il n’est plus question de peintures mais d’un médium dont les origines sont liées à l’architecture. Les œuvres de Charlotte Perriand dialoguent avec différentes tapisseries de Fernand Léger, de Pablo Picasso ou de Miró. Ces espaces nous bercent entre architecture, lumière et matière.

Cependant que regardons nous, l’expérimentation du mobilier de l’artiste ou davantage les différents Picasso, Léger exposés ? Différentes répliques de sièges et de bancs sont répandues tout au long du parcours, les visiteurs s’assoient, admirent les peintures et oublient le mobilier de Charlotte Perriand. L’espace « un nouvel art de vivre » dédié à la Galerie Steph Simon (1956-1972) en fin d’exposition illustre cette perte d’attention donnée à l’artiste. Jusqu’à quel point la découverte par l’expérience du monde de Charlotte Perriand s’arrête-t-elle ?

Nous terminons sur les différentes propositions et créations architecturales qui ont fait connaître l’architecte tel que les Arcs en Savoie ou la reconstitution de la Maison de thé de l’UNESCO. Reconstitution qui est impatiemment attendue tout au long de l’exposition.

Retour sur une artiste engagée

Vue de l’exposition, espace galerie 1 « Une femme engagée » © Idboox

Nous l’apprenons très tôt, Charlotte Perriand était une femme engagée pour différentes causes à la fois politiques, féministes et environnementales. Cet espace la montre en militante pour l’Espagne Républicaine et pour une société plus juste et libre. Son engagement pendant la guerre d’Espagne est présenté à travers la réinterprétation de Guernica sur une table basse destinée au salon de l’homme politique Jean-Richard Bloch (1884-1947). Son œuvre est écrasée par l’imposant carton de tapisserie de l’œuvre Guernica.

« Si je délaisse le "métier d’architecte" pour me diriger sur les questions plus directement dans la vie, c’est afin de voir plus clair avec mes problèmes, c’est aussi et surtout parce qu’il y avait un plafond, un mur dans notre travail […] Le mur s’est fissuré, et au-delà il y a tout un monde nouveau qui nous intéresse au plus haut point, car enfin le « métier d’architecte » c’est travailler pour l’homme » Lettre de Charlotte Perriand à Fernand Léger, 1936.

Pendant l’exposition, montrer la vision engagée de Charlotte Perriand passe également par sa perception de la nature, de son « art brut » : ces photographies de vies, de natures qui lui permettent de concevoir d’une nouvelle manière l’habitat. Ce terme d’ « art brut » est utilisé par l’artiste elle-même pour caractériser ses œuvres et photographies en lien avec la nature. Pour l’artiste la photographie est le médium de toutes les libertés. Outre la nature, sa relation avec la culture japonaise modifie profondément sa perception de l’architecture.

Ainsi la carrière de l’artiste n’est plus seulement associée à Le Corbusier. Elle continue d’évoluer à l’international notamment pendant ses années au Japon. Charlotte Perriand crée un mobilier et une architecture qui s’adapte aux modes de vies modernes qui émergent afin de promouvoir l’art pour tous.

Une exposition à FLV : Forcément un succès ?

Une exposition à la Fondation Louis Vuitton est souvent un succès : par les œuvres connues qui font la popularité de l’exposition, ou la diversité des espaces dévoilés au visiteur. Mais avoir visité « Le nouveau monde de Charlotte Perriand » me laisse en demi-teinte. Si l’exposition fait effectivement voyager dans l’univers artistique de l’architecte, la présence incessante des œuvres d’artistes tels que Picasso ou Léger effacent l’existence des œuvres de Charlotte Perriand. Cette impression se renforce nettement par l’aspect IKEA de la présentation des modules d’architectures dans les espaces « Dialogue des cultures » et « Synthèses des arts ».

Reconstitution de la Maison de Thé de l’UNESCO © Marc Domage

Cependant cela demeure une joie de découvrir Le monde nouveau de Charlotte Perriand qui retrace les enjeux « contemporains autour de la femme et de la place de la nature dans notre société ». Écouter le podcast réalisé par l’émission Le réveil du culturel sur France Culture, "Charlotte Perriand, architecte d’un nouvel art de vivre et d’habiter le 20e siècle" éclaire profondément sur sa personnalité et cette exposition.

Anaïs

#CharlottePerriand

#design

#architectefemme

https://www.franceculture.fr/emissions/le-reveil-culturel/charlotte-perriand-architecte-dun-nouvel-art-de-vivre-et-dhabiter

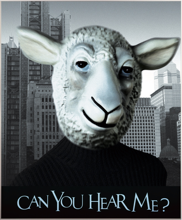

A Cassel, le cri sourd des animaux

À poils et à plumes. L’exposition présentée jusqu’au 9 juillet au Musée de Flandre de Cassel propose de se pencher sur la question de l’utilisation de l’animal dans l’art ancien et contemporain.

Marie-Jo Lafontaine, I love The World / Can you hear me ? 2006, Duratrans - Studio Marie-Jo Lafontaine

Pour ce faire, neuf artistes belges ont été invités à dialoguer avec les maîtres flamands présents dans la collection du musée. Une initiative aux multiples possibilités, car en passant de la représentation à l’utilisation de l’animal, l’art contemporain a opéré une rupture majeure.

Pour ce faire, neuf artistes belges ont été invités à dialoguer avec les maîtres flamands présents dans la collection du musée. Une initiative aux multiples possibilités, car en passant de la représentation à l’utilisation de l’animal, l’art contemporain a opéré une rupture majeure.

Le texte d’introduction de l’exposition annonce clairement ce dont il retourne : le point commun de tous ces artistes, c’est la matière animale. Pourquoi les artistes choisissent-ils ce matériau si particulier ? Quels en sont les enjeux ? Quel sens y mettent-ils ? Autant de questions délicates mais intéressantes que l’exposition promettait d’aborder via des œuvres tantôt poétiques, engagées, en tous les cas troublantes. L’animal comme matière artistique : un sujet qui donne matière à penser !

Texte d'introduction de l'exposition © A.L

Le casting est en tout cas au rendez-vous : les pièces sont fortes, troublantes, glaçantes, belles et poétiques. De ce point de vue-là, on a ce que l’on est venu chercher et c’est un bel exploit d’avoir réuni toutes ces œuvres. Mais tout l’enjeu pour nous résidait dans la mise en place d’un discours, d’un liant entre ces œuvres qui vienne les questionner, les triturer, les rassembler, les opposer, bref, les faire parler.

Au cas par cas, le dialogue entre les différentes époques fonctionne. Le plus souvent, le lien entre les œuvres repose sur des analogies formelles ou thématiques. Par exemple, les sept hiboux Messagers de la Mort décapités font écho à des scènes de chaos et de jugement dernier. Pas de traces d’un quelconque animal dans ces gravures car c’est la thématique qui importe ici.

Vue de l'exposition, premier plan : Leda, engel van de dood, arrière-plan : Peeter Boel, Nature morte de chasse avec un cygne© J.L

Mais ce type de rapprochement est en fait assez rare dans l’exposition, et pour cause : il est plus difficilement perceptible. On lui a préféré les rapprochements formels. Ainsi, la Leda, engel van de dood(ange de la mort) de Jan Fabre figure auxcôtés d’une Nature morte de chasse avec un cygne de Peter Boel. Ces parallèles iconographiques dans la présence du cygne sont immédiatement perçus par le spectateur, et ce quelle que soit son habitude de l’art ou des musées. Ils trouvent toute leur pertinence dans le cas de lieux comme celui-ci qui n’accueillent normalement pas d’œuvres contemporaines. Ils permettent au visiteur non habitué de se raccrocher à ce qu’il connait, de rapprocher les différentes pièces et ainsi de commencer à se les approprier. Mais si ces rapprochements permettent d’apprécier les liens entre art ancien et contemporain et de voir la constante réactualisation des mêmes sujets, qu’en-est-il du thème de l’exposition ? Que cherche-t-on à nous dire ?

Il est très difficile de répondre à cette dernière question, en partie parce que les murs de l’exposition sont totalement dépourvus d’écrit. Hormis le texte introductif et les cartels, le visiteur ne trouvera ni titre de sections, ni explications. Aussi, même si certaines salles semblent faire ressortir des thèmes généraux (la mort, l’alimentation), il est très difficile de percevoir où le parcours nous conduit. Aucun axe de réflexion n’est mis en avant, on déambule de salle en salle, se confrontant à telle ou telle œuvre, en comprenant le plus souvent les liens qui l’unissent aux autres.

Vue de l'exposition, au premier plan Patrick Van Coaeckenbergh, Le Cheval ; arrière-plan :Jan Fyt, Le Marché aux poissons© A.L.

Est-ce que le livret d’exposition disponible à l’accueil propose une alternative ? Oui et non. S’il comprend bien des notices pour chaque œuvre, elles ne semblent pas spécifiquement adaptées au thème de l’exposition et passent parfois complètement à côté. Pour exemple, une salle du musée présente des œuvres de la collection liées au thème du repas, de la nourriture. En plein milieu de cette salle trône Le Cheval de Patric Van Caeckenbergh, une sculpture entièrement réalisée de boîtes de conserves. Un animal fait d’un amoncellement de bocaux alimentaires, le tout dans une salle liée à l’alimentation, on est en droit de se dire que l’artiste tient là un propos militant attaché aux thèmes de la nourriture et de la consommation. Pourtant la notice n’y fait pas du tout mention. Elle ne s’attarde pas sur le choix symbolique du cheval, ni sur la démarche de l’artiste dans le cadre de cette œuvre précise. Comment, pourquoi et quid de la question de l’animal ? Les notices survolent le thème de l’exposition sans le creuser.

Vue de l'exposition, au premier plan : Berlinde de Bruyckere, InFlanders Fields, 2000 © A.L.

À dire vrai, quand nous sommes sorties de cette exposition, nous étions ravies ; ravies d’avoir pu découvrir ce beau musée, d’avoir pu voir ces pièces d’artistes renommés. Nous nous sommes laissées emportées par le mysticisme des œuvres de Jan Fabre, la violence glaçante de l’installation de Berline de Bruyckere, la poésie de l’œuvre de Thierry Cordier ou la vision engagée de Michel Vanden Eeckhoudt.

Et puis nous avons essayé de mettre des mots sur notre expérience de visite. Or la seule chose qui nous restait, c’était un catalogue d’œuvres. Mais au fond qu’en est-il de cette question de la matière animale ? Que peut-on dire de plus à ce sujet après avoir vu l’exposition ? Quels en étaient les partis-pris ? C’est une situation récurrente dans bien des musées d’art et qui pose la question de l’enjeu d’une exposition et de ce que l’on attend d’elle. Ici, nous avons pris du plaisir - à coup sûr - , mais nous aurions aussi aimé réfléchir.

Car il y avait tant de choses à dire et à faire. À l’heure où les consciences s’éveillent de plus en plus à la condition animale, les usages contemporains posent nécessairement question. Peindre un animal ou utiliser sa peau, sa graisse…, les enjeux ne sont définitivement pas les mêmes. Nombreux sont les artistes actuels à s’emparer de ce matériau, ce qui ne manque jamais de soulever de vives réactions. Parce que ces démarches charrient avec elles des questions éthiques, esthétiques et sociétales à commencer par celle-ci : qu’est-ce que l’on est en droit de faire au nom de l’art ?

Sans doute que les pièces choisies par le musée ne permettaient pas d’aller si loin dans le discours, mais il est dommage qu’elles n’affleurent pas davantage. Ce sont des questions délicates, probablement difficiles à aborder dans un musée, plus encore à assumer et ce n’était visiblement pas le parti-pris choisi de questionner la condition animale. Mais peut-on vraiment parler de l’animal comme médium artistique en évacuant complètement ces interrogations ?

Reste que l’exposition réussit à marier les styles et les époques, rappelant que l’art ancien se trouve constamment réactualisé dans les créations actuelles.Ceux qui cherchent matière à réfléchir sur cette condition animale seront sûrement déçus quand d’autres, souhaitant surtout se laisser happer par les œuvres, y trouveront leur bonheur.

Et pour ceux d'entre-vous qui se demandent où se trouve Cassel et ce que l'on peut bien y faire, je vous invite à aller parcourir l'article de Joanna qui vous raconte notre périple à travers la flore casseloise : http://lartdemuser.blogspot.fr/2017/06/museo-transpi.html .

Annaëlle Lecry

#artcontemporain

#conditionnimale

Accro(c) au futur musée des collectionneurs d'Angers?

Vue panoramique du projet sur le Front de Maine, le quartier du musée des collectionneurs. compagnie Phalsbourg. source: ImagineAngers

« Rappelez-vous le Centre Pompidou »

Cette remarque faite à des visiteurs de la foire d’exposition sur le stand des lauréats du projet imagine Angers eut le don de me faire sortir les crocs. Et non, ce n’est pas seulement un mauvais jeu de mots sur l’apparence architecturale imaginée par Steven Holl et Franklin Azzi du musée des collectionneurs, que certains appellent déjà les dents. Car en mauvaise journaliste que je suis c’est bien évidemment un véritable dialogue de sourds avec les « médiatrices du projet » post scriptumque j’ai mené, tout en perdant mon calme. Il faut dire que citer Jean-Jacques Aillagon ancien ministre de la culture et de la communication sous le gouvernement Raffarin, aujourd’hui conseiller de la Compagnie Phalsbourg, était le faux pas que j’attendais. Pourquoi tant d’effusions?

Tout d’abord parce qu’entonner le couplet de la « réussite architecturale » d’un centre culturel pluridisciplinaire aujourd’hui éminent dans le paysage français (et parisien) ne permet en aucun cas de justifier les nouveaux projets architecturaux d’équipements culturels qui interpellent le public. En effet le cas de l’édifice qui comprend le musée national d’art moderne et contemporain est unique.

Bien qu’évidemment si l’on se fait l’avocat du diable des points communs peuvent être établis :

- Un concours architectural novateur.

- Un bâtiment pluriel

- Et surtout une volonté similaire à celle du président Pompidou qui avait l’ambition de « doter Paris d’un ensemble architectural et urbain qui marque notre époque ».

ci il s’agit davantage de marquer un territoire. Stephan Holl l’explique de cette manière dans une vidéo réalisée avant que le jury ne statue sur les différents projets :« Nous sommes convaincus que le site front de Maine pourra accueillir un équipement grandiose et iconique participant au rayonnement d’Angers tant en Europe qu’à l’international »[5].

Enfin bien sûr l’apparence du Centre George Pompidou fut qualifiée dès la présentation des architectes Renzo Piano Gianfranco Franchini et Richard Rogers (dont le projet a été retenu en 1971) par « tous les sobriquets. « Pompidoleum», «Hangar de l'art» ou «Raffinerie culturelle» sont quelques-uns des noms d'oiseaux dont le bâtiment est affublé. »[6]

Mais, tout d’abord, nous sommes loin de cette ampleur en termes de rejet[7] et de créativité pour qualifier le projet de la compagnie Phalsbourg. Ensuite, bien évidemment, la logique et la facilité nous poussent à rejeter l’aspect visuel du bâtiment. La nouveauté effraie certains autant qu’elle peut en fasciner d’autres. Toutefois, est-ce pour autant la peine d’évoquer le modèle du Centre George Pompidou pour stopper toute réaction un tantinet négative sur l’apparence prévue pour le front de Maine ?

N’oublions pas non plus le rôle de l'architecte des Bâtiments de France, Gabriel Turquet de Beauregard qui veille à la bonne insertion des constructions neuves aux abords des monuments protégés. Dans le cas présent « il se montre plus réservé. Il ne voulait pas de concurrence avec le château. Selon lui, les dessins de Steven Holl ne sont pas encore définitifs et restent « à préciser », les teintes et les formes notamment. »[8]

Pour ma part je n’ai rien contre ces incisives géantes !

Et pourtant pour me convaincre de l’intérêt du musée des collectionneurs, il me faudra bien au moins un texte de Jean d’Ormesson ! Je fais allusion à son éditorial du 31 janvier 1977 dans Le Figaro où il transcrit ce fameux état d’esprit collectif au sujet du Centre Pompidou : « C’est atroce. On dirait une usine, un paquebot, une raffinerie. Une espèce d'écorché monstrueux et multicolore, avec ses tripes à l’air » avant d’en faire son plaidoyer[9].

Si l’on se propose de faire l’inverse, nous débuterions par un « c’est étonnant ! On dirait une belle roche immaculée, un jeu d’osselet monumental, une famille d’icebergs. Une espèce de monolithe lisse et blanc, avec ses reflets miroitants. ». Puis nous saluerions le cheminement de pensée des créateurs basée sur le château d’Angers, et la tapisserie de l’Apocalypse qui se trouve en face, c’est donc une structure à la fois complètement différente de son environnement tout en étant complémentaire.

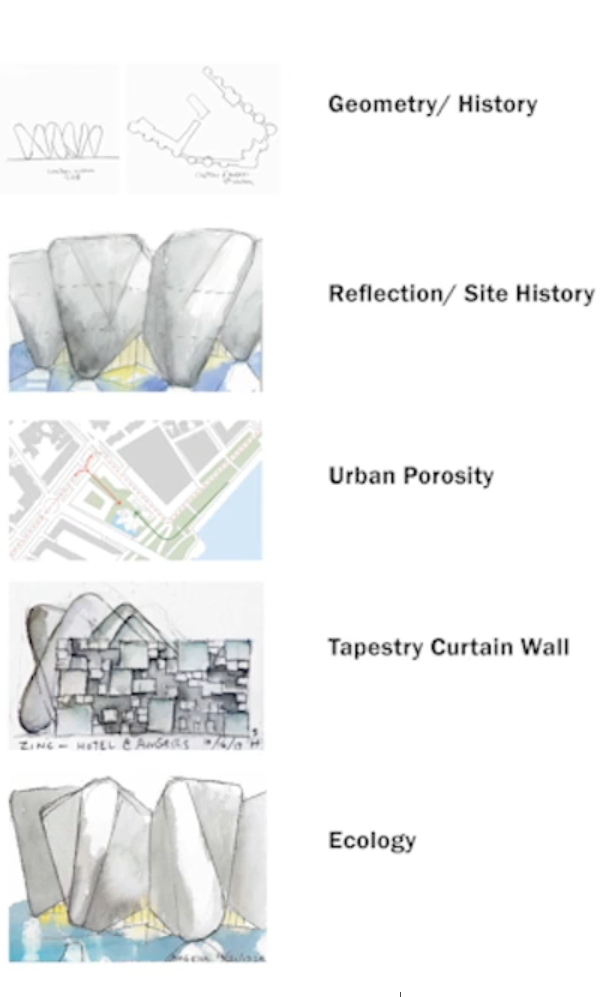

A la clef, 5 grands concepts que voici en image :

A mon sens on peut admirer le travail d’un architecte de la même manière qu’une œuvre d’art, sans parler de son utilité. Néanmoins, utilité il y a, à qui s’adresse cette offre du futur front de Maine ?

Des nouveaux logements et services pour la Doutre, ce quartier d’Angers qui était très populaire jusque dans les années 80, est aujourd’hui très prisé notamment pour le cachet des vieilles maisons et le calme qui y règne. Ces 145 logements participeront à la gentrification de cette zone urbaine en offrant des logements modernes avec un tout autre cachet.

Vue d'intérieur d'un logement, source site Imagine Angers

L’hôtel 4* étoiles à vocation touristique ajoute une couche supplémentaire de luxe au projet. Certes le complexe architectural propose ses espaces de co-working ce qui apporte l’aspect chaleureux et inclusif à ce projet urbain. En dépit d’un travail conduit pour dédier cet espace au domaine artistique via une recherche des besoins sur le site internet myprofileart qui regroupe 900 artistes angevins, les futurs habitants sont supposés être de jeunes actifs, start-uppers….

S’il faut développer une offre sur le territoire angevin pour cette catégorie de population, on peut néanmoins regretter que le projet n’intègre pas plus de mixité sociale. Certaines interventions de la conférence publiques font écho : une dame souleva, une phrase émise par Phillipe Journo[10] directeur et seul actionnaire de la Compagnie de Phalsbourg, sur le sentiment de réussite qu’auront les futurs habitants de cette résidence du quartier des collectionneurs. Qu’il réponde qu’il ne pensait pas à polémiquer avec cette formulation mais juste à présenter leur philosophie ne satisfait pas. S’il expliqua penser aux gens, sans être hors sol mais bien ancré dans la vraie vie, son interlocutrice répliqua que la vraie vie ce n’est pas que la consommation et habiter dans des appartements luxueux. A cela, il acquiesça, le modérateur en profita pour introduire : « d’où le musée ».

Cette inconnue de la conférence se dit sceptique : « Qu’est-ce qu’un musée des collectionneurs ? ». Effectivement, ce concept est à interroger. En voici sa description officielle[11] :« ce musée unique au monde sera dédié aux collectionneurs qui pourront exposer au grand public leurs œuvres inestimables accumulées pendant leur vie. ».

Tout est dit. Cet équipement servira davantage les collectionneurs et sans doute par la même occasion leurs égos. De cette manière, ils auront peut-être le sentiment d’avoir réussi ou d’être philanthropes en exposant aux publics démunis de « l’art » leurs patrimoines. Et puis quel grand public espère-t-on ? L’accessibilité n’est ici qu’un mirage. Il semble évident que les publics que l’on retrouvera dans cet espace « White cube » ne sera guère différents de ceux avides de l’offre culturelle, voir ceux qui collectionnent des œuvres d’arts. De plus si l’on se fie à la définition du musée de l’ICOM et à celle de la loi musée 2002[12], l’utilisation du terme musée est ici un abus de langage. Ce modèle se rapproche en effet plus du Centre d’art, puisqu’il n’y aura aucune collection propre à l’établissement. Le fonctionnement de ce système d’exposition reste d’ailleurs très obscur. Un comité scientifique semble avoir pris forme autour de la personne de Jean-Jacques Aillagon. D’après la presse, il aurait même l’idée d’appeler la 1ere exposition : « Apocalypse Now » en hommage à la tapisserie conservée au Chateau et au film de F. F. Coppola.

Ce projet, P. Journo souhaite qu’il comble le problème que très peu d’individus sont en mesure de se créer un musée pour montrer leur passion. Selon une élue angevine[13] un doute existe quant à la possibilité d’exposer en étant un collectionneur local. La stature de l’ancien ministre, féru d’art contemporain[14] n’engage pas dans cette direction.

Le projet de société Phalsbourg pour le musée des collectionneurs à Angers

Finalement ce système d’exposition qui promet des œuvres venant du monde « dentier »[15]servira plus à installer Angers comme destination d’un certain type de tourisme basé sur le star-system grâce à la renommée des architectes et des possibles œuvres que l’on y trouvera. Par ailleurs, l’idée que Angers soit la 1ère ville d’un possible « réseau mondial de musées des Collectionneurs. » n’a pu que séduire les personnes en charge de sélectionner les lauréats de Imagine Angers.

Sur ce point, M. Béchu maire de la ville, explique « on n’a pas signé un permis de construire, on a adhéré à une vision ». A cette même conférence, peu de temps avant, P. Journo expliquait que le rayonnement d’une ville relevait d’un collectif, qui commence par les élus qui doivent donner la vision, et continue par les opérateurs privés qui doivent la réaliser.

Or, ce projet d’innovation urbaine en ce qui concerne la partie musée n’est pas issue d’une réflexion municipale sur sa politique culturelle ou touristique mais bien un effet d’opportunité, profitant de l’expertise d’un promoteur immobilier. Je ne critique pas la société Phalsbourg qui se voit développer un projet singulier dans un environnement qui lui semble cher. Je réagis à cette privatisation de l’offre muséal, où aucun projet scientifique et culturel n’est établi, où l’on ne sait pas quelle politique des publics sera menée, ni même les orientations scientifiques du futur musée.

Tout cela alors qu’une offre existe et que des effets de concurrence peuvent être en jeu. Ainsi le musée des beaux-arts a clôturé en mars 2018 l’exposition « Collectionner, un désir inachevé » qui présentait au public 5 collections particulières[16]. Le musée d’histoire naturelle a lui, besoin d’une rénovation des espaces. A l’inverse le musée Pincé a été complétement restauré, le chantier des collections est toujours en cours et l’on ne sait guère ce qui va advenir ensuite. Ajoutons qu’un Centre d’art contemporain pensé pour reconvertir la maison d’arrêt après sa fermeture était une des propositions électorales de C. Béchu. Sachant que le déménagement de la maison d’arrêt est retardé, est-ce que le musée des collectionneurs va prendre le pas sur cette ancienne ambition ?

En tant qu’étudiante je me prépare à m’insérer dans le monde professionnel de la culture. J’aimerais évidemment participer dans un futur aussi proche que possible à la construction d’un musée. Pourtant ce projet de musée des collectionneurs dans ma ville natale que certains voient comme une chance est très loin de mon idéal.

Il correspond à ce « retour du collectionneur » évoqué par A.Gob et N.Drouguet[17] , évolution à rebours (une limite nette existe entre musée et collection privé depuis la fin du XVIIIème siècle) pratiqué par de nombreux musées européens dont le Museo Carmen Thyssen Malaga. Le projet muséologique de ce musée a été élaboré par la directrice scientifique après l’ouverture du musée. Espérons que le musée des collectionneurs lui ne se cassera pas les dents lorsqu’il s’agira de mettre en place un projet muséologique cohérent. Même si cela semble mal parti, qui-sait, rendez-vous dans 10 ans comme le dit Phillipe Journo. Il s’agira peut-être des dents du bonheur de la Ville...

Julie Davasse

Post scriptum

Nous pouvons nuancer notre propos, la municipalité a en effet la capacité de faire force de proposition en matière d’équipement culturel. suite à la publication le 15 mai 2018, d’un article Le Courrier de l’Ouest:

« L'ancien restaurant universitaire de l'école des Beaux-arts, installé dans le jardin du musée, va devenir un espace municipal culturel. [...] Les lieux, désertés depuis juin 2015, ont été rachetés par la Ville qui compte faire une opération blanche en y relogeant plusieurs services (archives municipales, service d'art et d'histoire...) et en revendant certains bâtiments ainsi libérés. En plus des services de la ville, ce bâtiment des années cinquante accueillera des expositions permanentes et temporaires sur le patrimoine, une salle pour l'art contemporain et un espace de résidence d'artistes. ».

http://m.courrierdelouest.fr/actualite/angers-lancien-resto-universitaire-transforme-en-espace-culturel-15-05-2018-359545?utm_source=rss_co&utm_medium=rss&utm_campaign=co_maine-et-loire [1]https://www.la-croix.com/Debats/Ce-jour-la/31-janvier-1977-Centre-Pompidou-tant-decrie-inaugure-2017-01-29-1200820789

[2] http://imagine.angers.fr/

[3] Oups vous ne connaissiez pas tous les méandres du bâtiment ! Pour me faire pardonner je vous incite à regarder un dessin animé sur le sujet ici!

[4] Idem à 2 http://imagine.angers.fr/[5] Extrait du doublage français de l’architecte qui s’exprime en anglais