Les fous, invités de marque du Musée du Louvre. Quelles histoires et représentation de la folie ?

scénographie de l’exposition. crédit T.Lops

Le 16 octobre 2024, le musée du Louvre a inauguré l’exposition Figures du fou. Du Moyen Âge aux Romantiques qui durera jusqu’au 3 février 2025. Cette exposition a pour but de retracer l’évolution de la figure du fou dans l’histoire de l’art. La notion de fou et de folie a inspiré la création artistique depuis de nombreux siècles, aussi bien dans le domaine de la littérature que dans celui des arts visuels. L’exposition rassemble plus de 300 œuvres parmi lesquelles des dessins, gravures, sculptures, objets d'art et peintures sur panneau. Avant d’aborder l’analyse de cette exposition, il convient d’abord d’en définir les termes. Qu’est-ce qu’un fou ? Qui peut fièrement prétendre à ce titre ? Selon la définition du Robert, “un fou est une personne atteinte de troubles, de désordres mentaux”, ou encore “une personne qui se comporte d'une manière déraisonnable, extravagante.” Vous vous reconnaissez ? Non ? C’est bien triste…

Mais l’objectif de cet article n’est pas de se plaindre de l’uniformité des individus, qui n’ont jamais été plus individualistes et pourtant plus indiscernables qu’aujourd’hui, mais simplement d’analyser la muséographie de l’exposition, qui nous montre le regard des artistes (plus ou moins ordinaires) sur leurs concitoyens extra-ordinaires.

La volonté muséographique de cette exposition est donc de montrer l’évolution du regard porté sur les individus définis comme “fous” de la fin du 15e siècle jusqu’au 19e siècle en Europe. Mais aussi comment la notion même de fou et de folie a évolué au cours de cette période. L’histoire nous est racontée de manière chronologique, avec des œuvres empreintes d’humour. Car les fous, qu’ils soient observateurs ou observés, peintres ou peints, c’est drôle, jusqu'à ce que ça ne fasse peur… et là c’est moins drôle, ce que nous verrons plus tard. D’abord l’exposition : elle se développe de manière très cohérente et intelligible, avec un parcours chronologique se divisant en quatre thématiques principales. La première, Folie et religion, examine la dualité entre les « fous de Dieu », tels que saint François d'Assise, et les saints visionnaires, illustrant comment la folie était perçue dans un contexte spirituel. La seconde, la Folie amoureuse, expose des manuscrits ou illustrations de récits chevaleresques où les héros, « fous d’amour », sont mis en avant, montrant comment la passion pouvait être assimilée à une forme de folie. La troisième partie introduit la notion de “fous de cour”. Cette thématique se concentre sur les bouffons qui, par leurs critiques et leur humour, occupaient une place particulière dans les cours royales, permettant une remise en question des normes sociales. La quatrième partie de l’exposition, “folie et société”, explore comment, lors de carnavals et de fêtes populaires, la folie prenait le pouvoir, inversant les rôles sociaux, permettant au fou de devenir roi et offrant une critique subversive des structures de pouvoir en place. Cette conclusion illustre la manière dont la folie servait de miroir aux normes sociales et aux comportements humains.

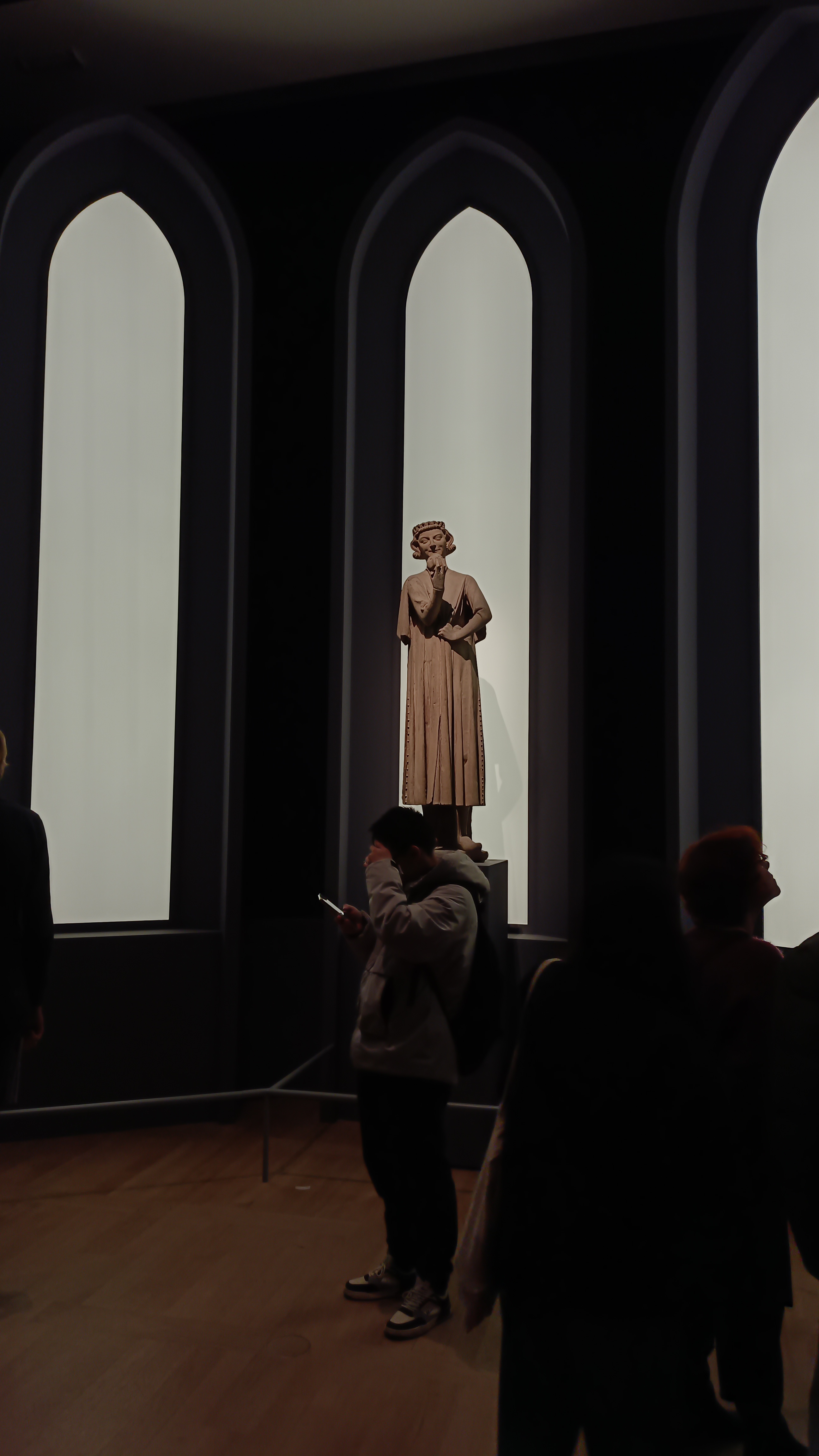

Les visiteurs, tous silencieux et respectueux, sont invités à se déplacer dans dans un parcours à la disposition spatiale pas spécialement folle, c’est à dire, pour reprendre notre définition, ni atteinte de troubles ou de désordres mentaux (imaginez un espace atteint de désordre mental, cela serait fou) ni déraisonnable ou extravagante. Une scénographie à l'esthétique sobre et épurée afin de ne pas distraire l’attention du public et de valoriser les œuvres tout en le transportant dans l’histoire.

Sculpture d’un fou. crédit T.Lops

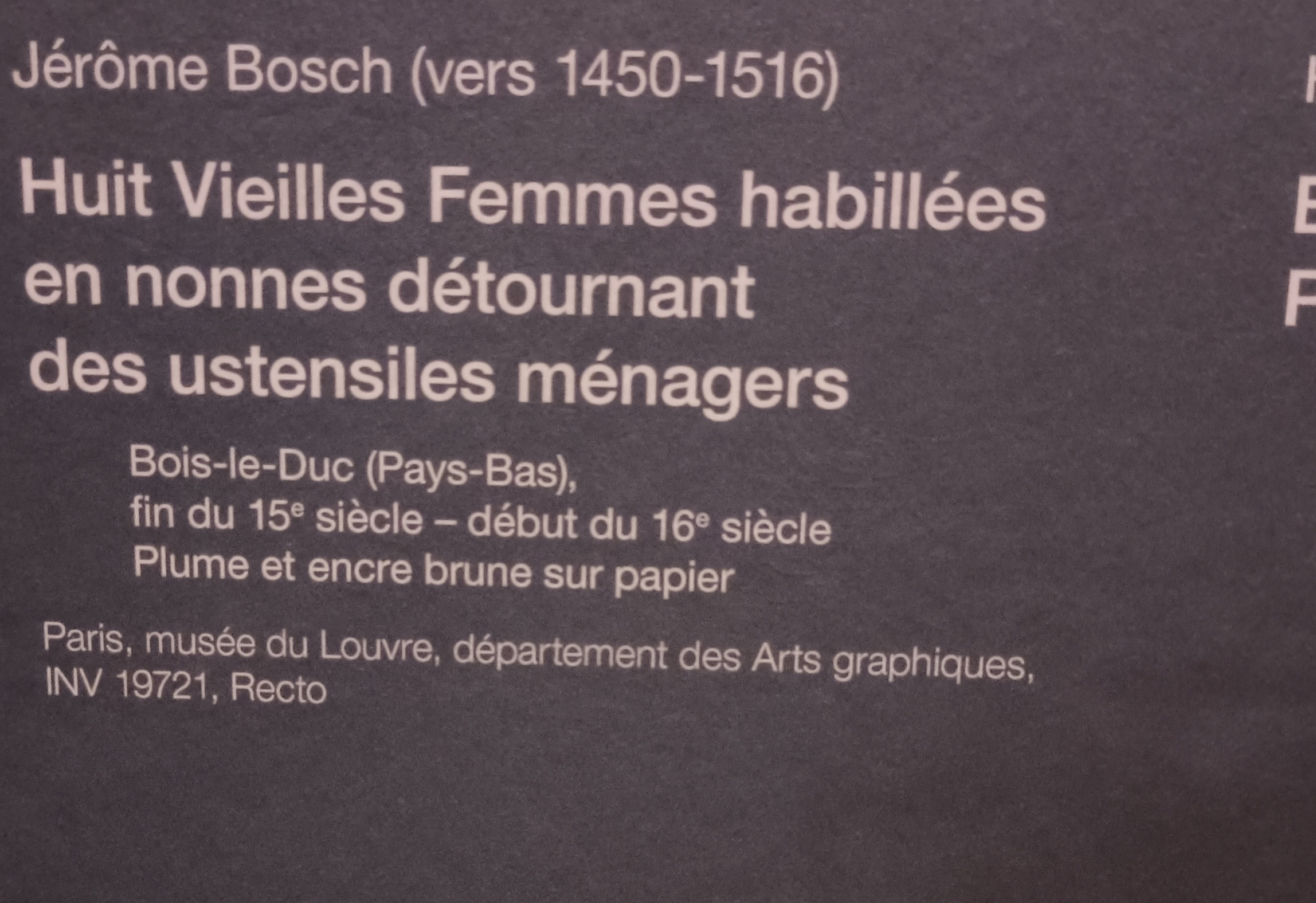

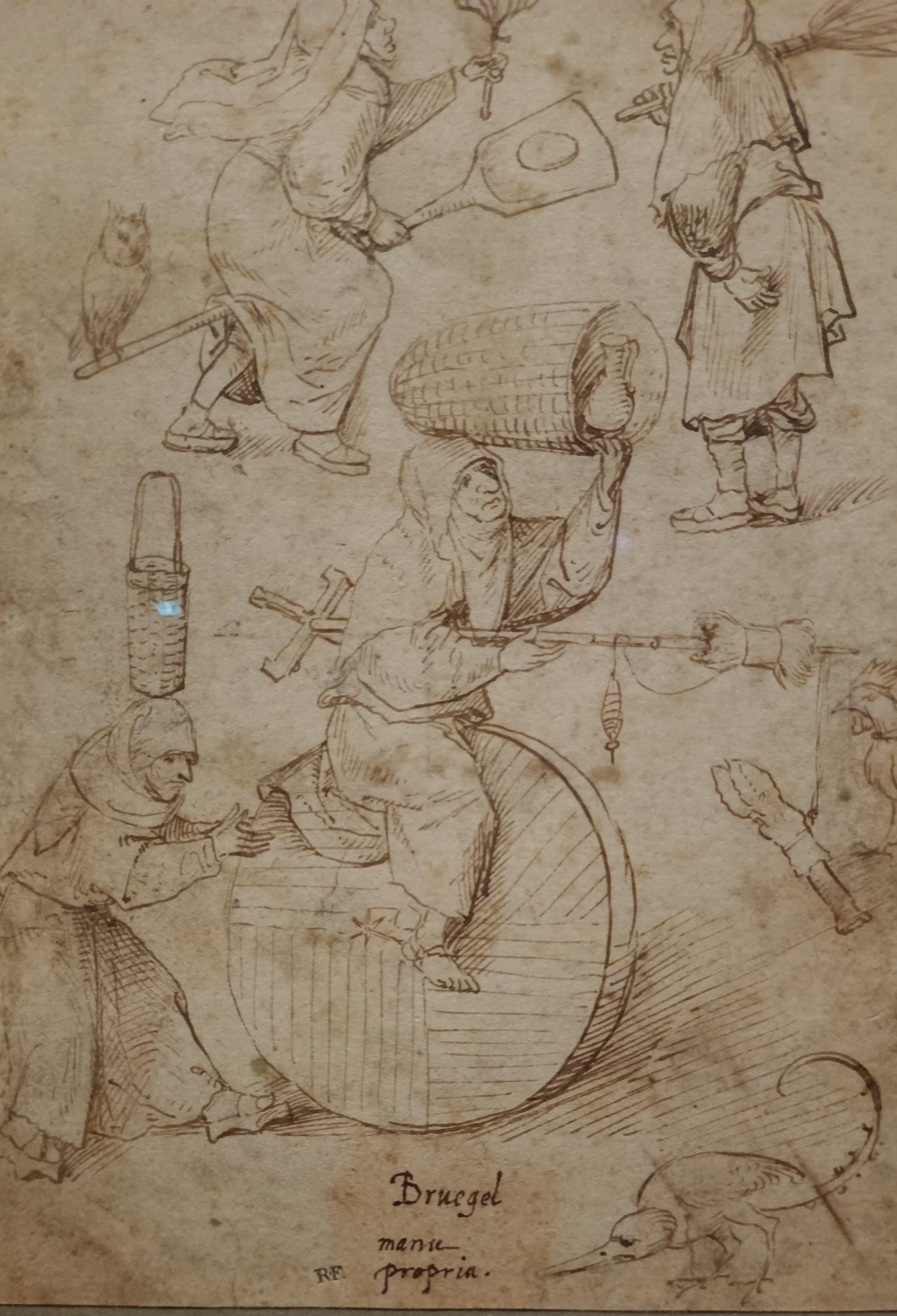

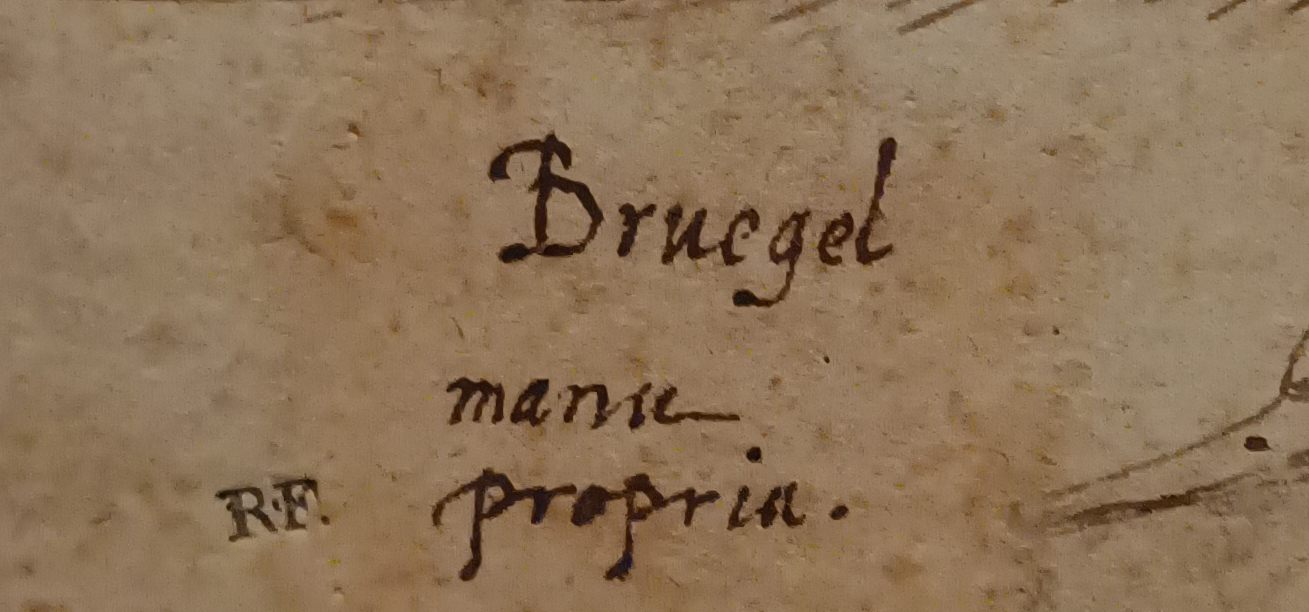

La salle la plus dépourvue de couleurs ou de textes muraux avec une typographie un peu singulière est celle abritant les gravures et peintures des maîtres flamands Jérôme Bosch et Pieter Bruegel, l’ancien et le jeune. Véritable apothéose de l’exposition, cette salle met en relation des gravures, dessins et peintures attribués à l'un et l'autre des peintres flamands pour qui ce thème est particulièrement important. Dans cette salle un détail amuse: un dessin attribué à Bosch sur le cartel, signé de la main de Bruegel. Erreur de muséographie ou de référencement ? Dessin réalisé par l’un et offert “in mano propria” à l’autre ? De quoi rendre fou un visiteur curieux…

Dessin attribué à Bosch crédit T.Lops

Inscription sur le dessin. crédit T.Lops

Cartel d’exposition crédit T.Lops

Cette mise en scène est parfaitement adaptée au sujet, et dans la salle précédant celle des maîtres, une série de sculptures représentant des bouffons exécutant des pas de danse, en alternance avec des portraits de fou de rois sont disposées sur une cimaise en demi-cercle, comme dans une valse folle, invitant le visiteurs à rentrer dans le cercle et a executer un tour afin de passer devant chacune des sculptures, prenant ainsi part a la danse. L’invitation est subtile mais elle prouve une intelligente volonté de faire dialoguer le visiteur avec le sujet.

Scénographie en demi cercle “valse folle” crédit T.Lops

Scénographie en demi cercle “valse folle” crédit T.Lops

La muséographie propose aussi une prise en compte des enfants lors de leur visite. Au début de l'exposition, une cocotte est proposée pour le jeune public. Tout au long du parcours, des cartels simplifiés expliquent certaines œuvres sur un ton léger et proposent ensuite au jeune visiteur d’activer la cocotte. Sur celle-ci sont écrites un certain nombre d’actions permettant à l'enfant de verbaliser sa visite et les émotions ressenties face aux œuvres, mais aussi de s’amuser en imitant les œuvres ou de communiquer avec son accompagnateur en décrivant ou échangeant avec lui sur ce qu’il est en train d’observer. Cette initiative peu coûteuse est extrêmement intéressante car elle permet à l’enfant de créer son propre parcours de visite, mais aussi de créer du lien avec son accompagnateur et transforme l’exposition en espace ludique et pédagogique, sur un thème en premier lieu non adapté pour le jeune public.

Cocotte pour le parcours enfant. crédit T.Lops

Cartel du parcours enfant. crédit T.Lops

Le thème de la folie a été maintes fois utilisé dans des espaces d’exposition, comme notamment dans le musée du Dr Guislain à Gand. L’édifice du musée, dont la construction a été finalisé en 1857 et qui est un des premiers centres psychiatriques européens, propose des expositions tournées sur l’histoire de la psychiatrie et sur l'art en lien avec la folie, ainsi que sur le regard porté sur la folie dans une période plus contemporaine. Ses expositions permanentes et temporaires, tel que l’exposition Déséquilibre (du 12.10.2019 au 30.12.2025) explorent la frontière entre le normal et l'anormal, offrant une réflexion sur la manière dont la société perçoit et traite la maladie mentale. Situé dans les bâtiments du premier institut belge de psychiatrie, le musée présente des thématiques liées à la santé mentale. La scénographie vise à provoquer une réflexion sur les concepts de normalité et d'anormalité. Le musée cherche à déconstruire les préjugés entourant la maladie mentale, en offrant une perspective historique sur la psychiatrie et en exposant des œuvres d'artistes ayant une expérience directe de la folie. Il s'agit de sensibiliser le public aux réalités de la santé mentale et de promouvoir une compréhension plus nuancée de la diversité psychique. Outre la différence d’approche de la thématique, la programmation du musée du Dr Guislain diffère de l'exposition du Louvre par son public cible. En effet, le musée gantois attire des visiteurs intéressés par l'histoire de la psychiatrie, l'art brut et les questions de santé mentale. Alors que le Louvre s'adresse à un large public international, des amateurs d'art aux spécialistes, en proposant une exploration esthétique et historique de la folie dans l'art. L’exposition offre également des ressources éducatives et des conférences pour approfondir le sujet ainsi qu’un cycle de concerts et spectacles vivants dans l’auditorium du Louvre en lien avec l’exposition.

En conclusion, il est plutôt rassurant de voir que le musée du Louvre a su apporter une touche d’intelligence et d’humour à une thématique aussi complexe que celle de la folie. L’exposition Figures du fou. Du Moyen Âge aux Romantiques se distingue par son approche muséographique originale, qui réussit à raconter une histoire riche et cohérente tout en offrant une analyse fine de l’évolution de la perception de la folie à travers les siècles. Les œuvres sont intelligemment sélectionnées et agencées dans un parcours intelligible et esthétiquement sobre, peut-être pas assez “fou” ? mais servant parfaitement le propos. Elles invitent les visiteurs, jeunes et moins jeunes, à une certaine réflexion sur notre perception actuelle du sujet tout en leur permettant d’admirer et de s’amuser. Cette exposition parvient plutôt bien à faire dialoguer passé et présent, art et société, sérieux et légèreté, offrant ainsi une belle folie artistique à contempler. Dans un monde carnavalesque post élection américaine, ou les fous sont devenus rois, un peu de réflexion et d’émerveillement ne font jamais de mal.

Tano Lops

POUR ALLER PLUS LOIN:

https://www.louvre.fr/expositions-et-evenements/expositions/figures-du-fou

https://www.familinparis.fr/exposition-figures-du-fou-au-musee-du-louvre/?utm_source=chatgpt.com

https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/10/22/au-musee-du-louvre-l-art-de-representer-la-demence_6358309_3246.html?utm_source=chatgpt.com

#expositions #Louvre #folie