La modélisation 3D est parfois utilisée sur des sites patrimoniaux. Grâce à elle il devient possible de reconstituer le lieu tel qu’il était plusieurs siècles auparavant. Mais à quel point ces reconstitutions sont-elles fidèles à la réalité ?

Photographie drone de l’abbaye de Saint-Germer-de-Fly, Art Graphique & Patrimoine, 2025

Un bâtiment peut subir de grandes modifications au fil du temps. Une abbaye moyenâgeuse peut être détruite entièrement ou partiellement puis reconstruite à l’identique ou non. Nous ne voyons alors que l’état actuel de l’abbaye sans connaître son évolution. C’est pour cette raison que la modélisation 3D est parfois utilisée sur des sites patrimoniaux. Grâce à elle, il devient possible de reconstituer le lieu tel qu’il était plusieurs siècles auparavant. Mais à quel point ces reconstitutions sont-elles fidèles à la réalité ? Intéressons-nous à l’exemple de l’abbaye de Saint-Germer-de-Fly pour laquelle j’ai travaillé pour répondre à cette question.

La méthode de réalisation d’une reconstitution 3D

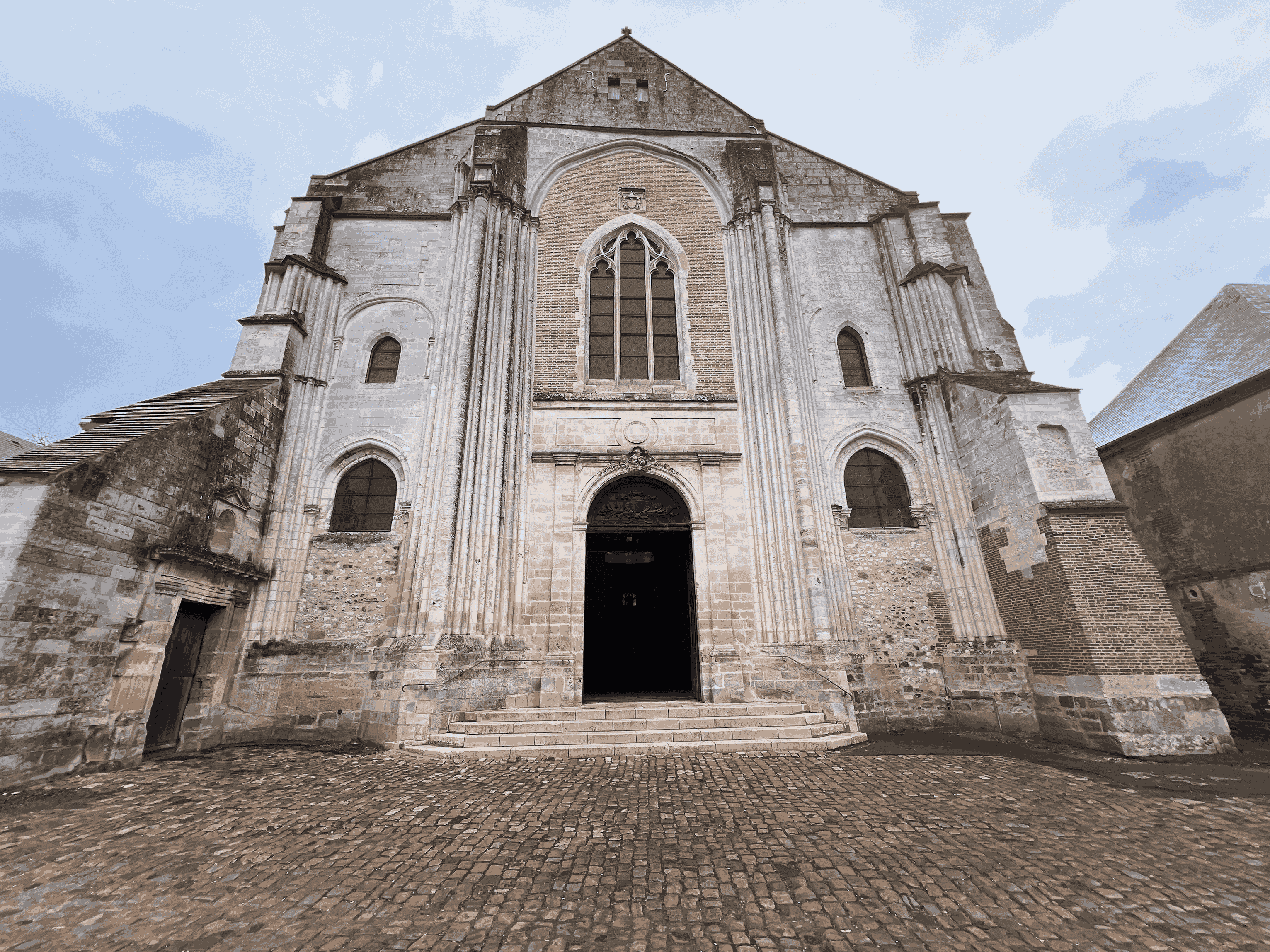

Sur ce projet, le modèle 3D est construit à partir des scans laser et des prises de vue en drone de l’abbaye effectuées en 2023 par l’entreprise Art Graphique & Patrimoine. L’objectif était de faire un modèle au XVIIIe siècle et un autre au XIVe siècle permettant de voir l’évolution architecturale du lieu. Pour représenter l’abbaye à ces périodes, les modélisateurs et les graphistes travaillent de concert avec un historien, Anthony Petit. Ce dernier leur apporte des sources textuelles et iconographiques sur le bâtiment pour corriger les défauts de l’abbaye numérisée. Après plusieurs allers-retours, la reconstitution achevée ne peut être parfaite puisque tout n’est pas présent dans les sources. Les lacunes documentaires sont bien souvent inévitables et des choix de représentation sont faits. Par exemple la façade de l’abbaye, était composée de deux tours au XIVe siècle mais elles ont été détruites pendant la guerre de Cent Ans. Il n’en reste aucune trace, mais il faut bien la représenter. La façade était probablement ornée de sculptures, mais le choix a été fait de la neutraliser dans sa représentation. C’est-à-dire qu’elle est modélisée le plus sobrement possible pour ne pas interpréter le bâti à sa guise et ainsi tromper le visiteur.

Reconstitution de la façade de l’abbaye de Saint-Germer-de-Fly, Art Graphique & Patrimoine, 2025

Photographie de la façade de l’abbaye de Saint-Germer-de-Fly, Mathis CHOCAT, 2025

Cette façon de représenter l’abbaye crée des biais dans la perception du visiteur. Une personne qui n’est pas connaisseuse de ce type d’architecture prendra pour argent comptant ce qui lui est présenté comme étant une reconstitution. Il faudrait exprimer cette incertitude dans la reconstitution, mettre en évidence les éléments neutralisés. C’est possible de le dire directement au visiteur dans un texte ou une capsule audio liée à la modélisation, mais c’est au risque d’alourdir le discours et de rendre confus les utilisateurs. Pour y remédier et faire comprendre intuitivement au visiteur cette incertitude, on peut mettre ces éléments en transparence.

Reconstitution du prieuré Saint-Martin d’Ambierle, AGP, 2025

La réalisation d’un modèle 3D d’un bâtiment encore visible pose déjà beaucoup de questions, mais c’est encore plus difficile pour des édifices disparus. Les sept merveilles du monde antique ou encore la bibliothèque d’Alexandrie ont été de nombreuses fois modélisées en se basant sur le peu de sources qui en parlent, mais jamais leurs images ne pourront être exactes. Pourtant, cela forge un imaginaire et crée des certitudes chez ceux et celles qui les verraient pour la première fois et les considéreraient comme des représentations fidèles.

Mathis CHOCAT

#modélisation #patrimoine #reconstitution