Retour d’expérience sur la démarche participative menée pendant la fermeture du Musée Zoologique de Strasbourg.

Comment maintenir un lien avec son public quand les portes d’un musée sont fermées ? Comment associer son public à la vie d’un musée et comment le faire sans sur-promettre ? En 2019, le Musée Zoologique de Strasbourg fermait ses portes pour une rénovation d’envergure. Plutôt que de laisser cette parenthèse couper le lien avec ses visiteurs, le musée a choisi de lancer une démarche participative centrée sur la programmation culturelle du futur musée. Une démarche ambitieuse sur trois ans qui offre aujourd’hui un retour d’expérience précieux pour toutes les structures culturelles.

La fermeture du musée : un cadre clair pour une ambition assumée

La rénovation du musée, fermé depuis 2019, est un chantier co-porté par la Ville et l’Université de Strasbourg qui visait à moderniser les espaces, repenser le parcours de visite et inscrire l’institution dans une approche sensible aux enjeux contemporains de la biodiversité. Mais ces travaux ont soulevé une interrogation primordiale : que faire pendant cette longue période sans public ? Des actions hors les murs étaient prévues mais elles concernaient essentiellement les publics scolaires. C’est à l’initiative de la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg et du Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg, en collaboration avec la direction de la Participation citoyenne, qu’a émergé une proposition plus large : concevoir une véritable démarche participative. Le projet architectural et muséographique ainsi que les expositions prévues pour la réouverture étant achevés, il s’agit de ne pas simuler un pouvoir décisionnel illusoire, mais d’engager une consultation sincère qui soit prise en compte. Le choix est donc fait : la démarche participative porte sur la future programmation culturelle. C'est en effet, un des seuls champs encore modulables à ce stade du projet, et celui où les apports des habitants peuvent être concrètement intégrés pour une mise en œuvre réaliste de la participation. L'idée est de créer un temps ritualisé pour penser, avec les habitants, les types d’activités, formats de médiation, manières d’habiter le musée qui composeront la programmation culturelle du futur musée.

La démarche est portée par Maïlys Liautard (Chargée de médiation et de projets culturels au sein du Département éducatif et culturel des Musées de la Ville de Strasbourg, référente intermusées et hors les murs) et Joanne Hughes (chargée de médiation et de projets culturels au sein du Département éducatif et culturel des Musées de la Ville de Strasbourg et référente pour le Musée Zoologique). Le cap, dès le départ, est de faire du musée un équipement culturel de proximité, en s’adressant à des habitants représentatifs de la diversité sociale et culturelle du territoire. Pour cela, elles ont été accompagnées par les structures Artizest, spécialiste de la participation citoyenne et de la méthodologie collaborative, et Mêtis une association proposant notamment des services de conseil et de recherche en muséologie pour une démarche articulant co-élaboration, évaluation et inclusion.

Une démarche structurée en trois temps

L’intelligence de cette démarche repose sur sa construction itérative, avec des évaluations intégrées à chaque étape, permettant d’enrichir progressivement le processus sans jamais le figer. « Il n’y avait rien de prédéfini. Ce sont les réponses au questionnaire, les échanges, les tests, qui ont permis de faire évoluer la démarche à chaque étape » explique Joanne Hughes. Chaque phase est accompagnée d’une auto-évaluation qualitative et d’outils de retour d’expérience, notamment des questionnaires de satisfaction, des entretiens post-ateliers et des grilles d’observation permettant d’évaluer le vécu des participants, l’atteinte des objectifs et l’efficience des dispositifs testés. Cette rigueur méthodologique s’est révélée indispensable pour garantir l’agilité et l'efficacité du dispositif.

Trois grandes phases ont rythmé l’expérimentation entre 2022 et 2025 :

- Phase 1 : sonder les représentations et les envies

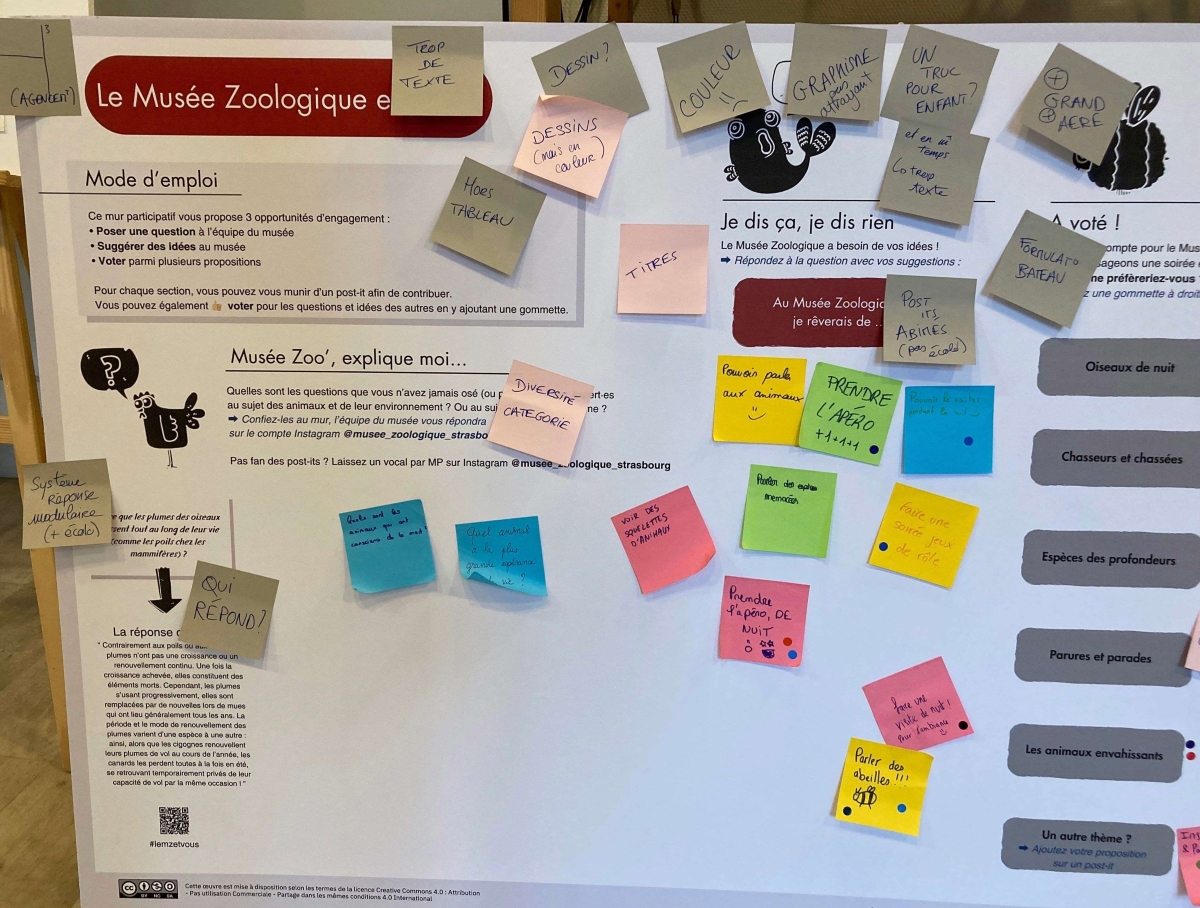

À l’automne 2022, un questionnaire grand public (papier et en ligne) a recueilli 666 réponses, apportant une première cartographie des pratiques culturelles, attentes, freins et suggestions. Cette phase a permis d’identifier des profils récurrents, mais aussi des angles morts tels que des publics peu habitués des musées mais curieux, par exemple.

- Phase 2 : croiser les regards, ajuster les hypothèses

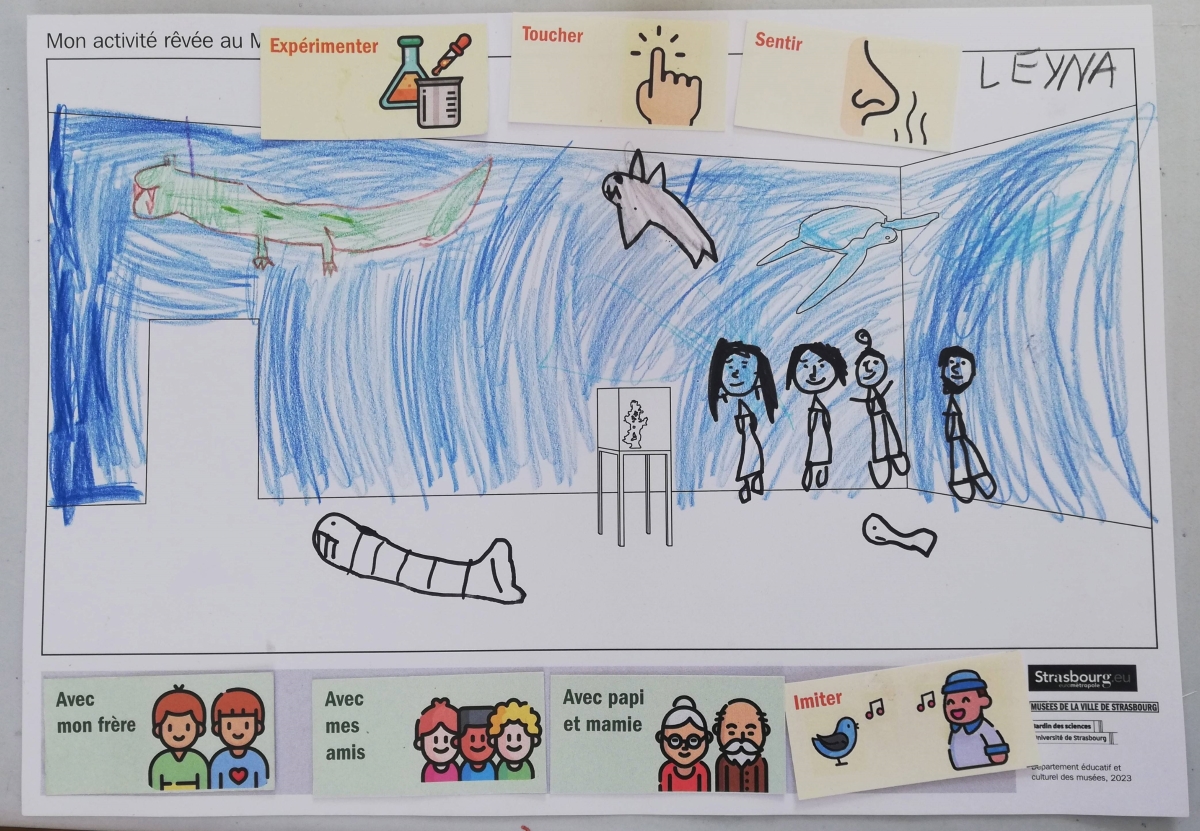

Au printemps et à l’automne 2023, l’équipe engage une phase qualitative. Cinq petit groupes de discussion sont constitués à partir des profils identifiés lors de la phase précédente : familles du quartier (9 parents et 8 enfants), 12 étudiants, 7 spécialistes, 7 usagers du CSC La Parenthèse et 6 personnes en situation de handicap mental. En parallèle, des stands mobiles sont tenus lors d’événements locaux (environ 480 personnes rencontrées, dont 150 enfants). Les méthodes employées sont adaptées aux publics : outils FALC, supports visuels, jeux de positionnement, etc. Cette phase permet d’affiner les besoins, de recueillir des ressentis, mais surtout de confronter les

propositions à leurs usages concrets.

Dessin issu de l’atelier « Mon activité rêvée » © Musée Zoologique de Strasbourg

- Phase 3 : concevoir collectivement des formats à expérimenter

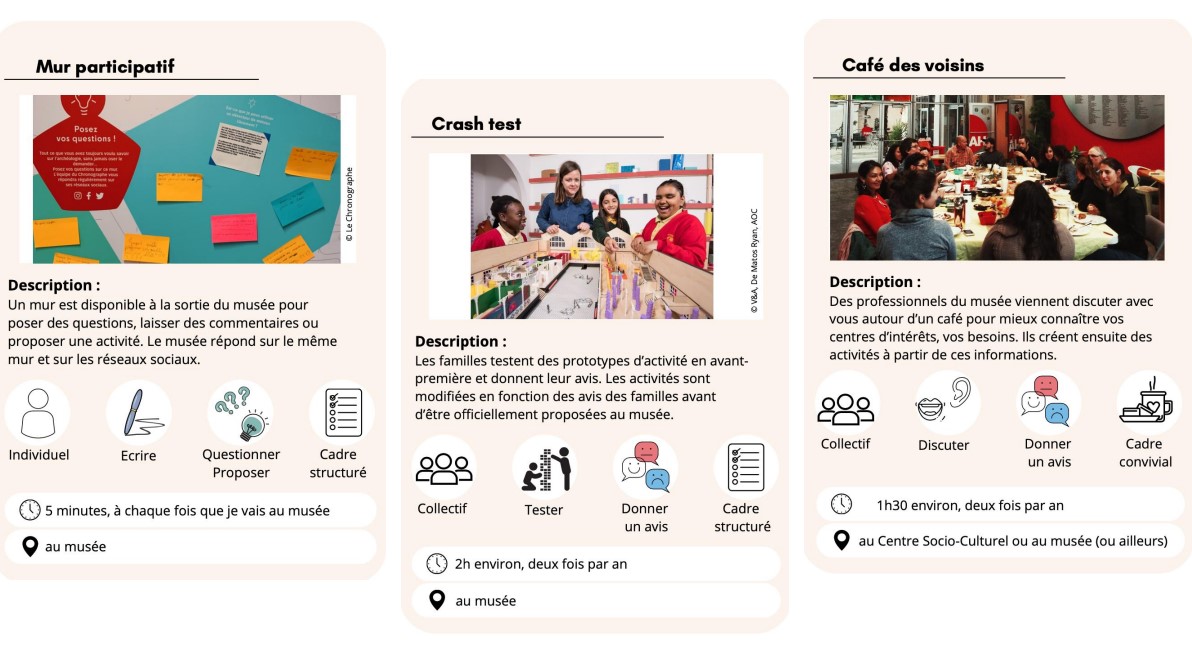

À partir des enseignements précédents, quatre ateliers de co-création sont proposés en 2024. Le choix est fait de revenir vers des groupes de la phase 2 qui sont les publics moins habitués et moins entendus dans la consultation au musée et déjà identifiés comme prioritaires : famille CSC et étudiant. Ces rencontres réunissent 63 participants ou deux formats d’activités sont alors co-imaginés : le mur participatif (porté par les étudiants, conçu comme un dispositif express de vote et de réaction visuelle à chaud), et le crash-test citoyen (pensé avec les familles). Parmi les suggestions explorées, celle d’un café des voisins émerge comme un possible format à activer plus tard.

Visuels des cartes © Alexia Jacques-Casanova _ Artizest

Les deux dispositifs sont testés en conditions réelles à la rentrée 2024. Des questionnaires de retour sont exploités, les formats ajustés. Certains sont conservés, d’autres réévalués. Cette phase parachève une démarche d’écoute continue et d’ajustement permanent.

Les valeurs de fond : clarté, sincérité, adaptabilité

Trois grands principes structurent cette démarche :

D'abord un cadrage clair. Le périmètre est toujours explicitement défini : il ne s’agit pas de voter les scénographies ni de commenter les collections, mais de participer à l’élaboration des activités culturelles futures. Ce cadrage strict permet d'éviter la frustration, permet un engagement sincère, et favorise la lisibilité de la démarche.

Mais aussi un cadre relationnel éthique et cohérent. Les participants sont mobilisés en tant que personnes concernées, pas comme représentants de catégories. On les invite à parler en leur nom, pas pour d’autres. Les équipes ont aussi pris soin de questionner les propositions plutôt que de les valider systématiquement afin de décoder les besoins implicites. Joanne Hughes nous donne par exemple le cas suivant : « On a eu un enfant qui a laissé un post-it sur le mur d’expression indiquant son rêve de pouvoir « ressusciter les animaux » présentés au musée, vœu derrière lequel on peut interpréter une sensibilité pour la question des espèces disparues et/ou pour la question du

positionnement éthique du musée et de la provenance des collections, auxquelles on pourra chercher à apporter des réponses (alors qu’on n’a bien sûr pas la possibilité de réaliser littéralement ce rêve) ; de la même manière, lorsqu’un autre enfant écrit vouloir « caresser les animaux dans la vitrine », à défaut de pouvoir faire toucher les collections patrimoniales fragiles, on peut imaginer proposer des activités multisensorielles en ayant recours à du matériel pédagogique, des échantillons de peaux, etc. »

Enfin une adaptabilité constante. La force du processus réside dans sa capacité à s’ajuster. Aucun format n’est figé. Le processus accepte les détours, les réajustements. Il repose sur une posture de test, d’écoute, et de réaction.

Atelier étudiants, Octobre 2024 © Maïlys Liautard.

Et maintenant ? Ce que la démarche transforme

Aujourd’hui, cette démarche constitue un socle. Pas un modèle à reproduire tel quel, mais un cadre de travail, une manière de poser des questions, de penser la programmation autrement. Pour Joanne Hughes, elle est devenue une "boussole professionnelle". « On ne peut pas faire du participatif en continu. Mais on peut garder en tête une logique d’écoute, d’interrogation, dans chaque choix qu’on fait. ».

Grâce à ces ateliers et aux multiples rencontres un lien de confiance est créé qui permet à un « répertoire » de participants de naître. Ce lien déjà tissé reste activable en fonction des besoins car il y a la volonté de recontacter ponctuellement les personnes ayant participés à la démarche pour des test d’atelier ou de visite par exemple. Ce vivier souple, construit dans le temps, est aussi pensé pour être renouvelé ce qui permet une continuité sans épuisement.

Et ailleurs ? Pour une approche réaliste et transposable

Trois ans, c’est long. Mais les principes expérimentés ici sont adaptables à des temporalités plus courtes. Ce qu’il faut retenir, c’est que la participation ne s’improvise pas : elle se construit, elle s’ancre dans le temps, et elle se pense avec méthode. La démarche du Musée Zoologique démontre qu’il ne s’agit pas d’une question de moyens, mais d’une posture : une volonté institutionnelle claire, une rigueur méthodologique, et une capacité à ajuster le cap selon les réalités du terrain.

Elle montre qu’une démarche participative est possible, réaliste et féconde, à condition de :

- Poser un cadre clair sur ce qui est ouvert à discussion,

- Incarner la démarche : qu’elle ait un visage, un lien humain,

- Répartir la conduite du projet sur plusieurs personnes pour assurer sa pérennité,

- Accepter une part d’imprévu et d’inconfort,

- Répartir la conduite du projet sur plusieurs personnes pour assurer sa pérennité,

- Accepter une part d’imprévu et d’inconfort,

- Intégrer l’évaluation continue de la démarche dans la logique même du projet.

La participation n’est pas une méthode toute faite. C’est un investissement sur plusieurs plans : humain, méthodologique, professionnel. C’est investir dans une équipe, du temps, des financements, mais comme tout ce que l’on cultive : ce que l’on sème aujourd’hui se récolte demain. Déjà, plusieurs participants ont exprimé leur volonté de rester en lien avec le musée après sa réouverture, et certains formats testés comme le crash test et le mur participatif sont d’ores et déjà intégrés dans la programmation à venir c'est une preuve concrète d’une continuité entre consultation et mise en œuvre.

Le mérite de la démarche est de ne pas avoir cédé à la tentation du « participatif performatif » qui n'est pas pris en compte et finit par décevoir. Le Musée Zoologique a proposé une méthodologie solide, située, humaine, et pensée pour durer. Un cap, des limites, une rigueur et une sincérité dans la démarche qui en fait, pour d’autres structures culturelles, un exemple à suivre et à adapter !

Lorraine KLEIN

Toutes les citations proviennent de propos recueillis dans le cadre d'entretiens réalisés le 15 avril 2025 et le 22 mai 2025 au Musée Zoologique. Remerciements à l’équipe du Musée Zoologique de Strasbourg et du Département éducatif et culturel des Musées de la Ville de Strasbourg. Plus particulièrement à Samuel Cordier, Joanne Hughes ainsi qu'à Maïlys Liautard.

Pour en savoir plus : https://participer.strasbourg.eu/detail-participation/-/entity/id/406076015

#DémarcheParticipative #ProgrammationCulturelle #Public