Derrière cette étoffe se cache un bien de consommation qui s’est, depuis son apparition, toujours situé au carrefour des relations mondialisées entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique.

L’exposition WAX décrypte ainsi les dynamiques d’échanges culturels, économiques, politiques qu’a permis la démocratisation de ce tissu. WAX se fait l’écho du parcours du musée Migrations, une odyssée humaine, et reflète l’ambition de l’institution de s’ouvrir sur l’actualité tout en luttant contre les idées reçues.

WAX est visible au Musée de l’Homme à Paris jusqu’au 7 septembre 2025.

Migrations, une odyssée humaine est visible au Musée de l’Homme jusqu’au 8 juin 2025.

Une histoire à plusieurs voies

Après avoir dépassé les escaliers dans lesquels la bienvenue est souhaitée en de multiples langues aux visiteur.euse.s, c’est à ils et elles de choisir par quelle entrée débutera leur parcours de WAX. Se laisser tenter par une approche artistique contemporaine au premier étage, ou plutôt préférer un regard historique au deuxième ?

Si l’on préfère un parcours chronologique, alors le récit débute au 19ème siècle. Car si le Wax est facilement identifiable grâce à ses motifs et ses couleurs vives, les contours de son histoire et ses filiations restent encore largement méconnus du grand public. On s’interroge : « Wax is it? » peut-on lire sur l’un des premiers cartels colorés. Ceux-ci sont imprimés sur une étoffe identique au wax, avec un dispositif de suspension qui laisse apparaître le verso à motifs géométriques des cartels. Le textile a la part belle et aucun flyer ne lui fait ici concurrence. Le choix de ne pas avoir d’editing papier, en plus d’être écologique, permet de garder le regard constamment à hauteur des tissus, qui flottent le long des murs tels des étendards. Une jolie façon de présenter des étoffes comme de véritables tableaux ou drapeaux vecteurs de messages. Le ton est donné et les détails esthétiques de l’exposition n’enlèvent rien au sérieux et à la richesse des informations transmises.

La technique de réalisation du Wax s’inspire du batik, tissu indonésien utilisant de la cire chaude pour créer des motifs par réserve. Son nom provient de l’anglais « wax » qui signifie « cire ». Sa production est d’abord hollandaise avec des marques emblématiques comme VLISCO. Dans un premier temps, le déversement sur l’île de Java de ces imitations industrielles de batik est un échec. Mais bientôt, l’étoffe se voit récupérée par des soldats ghanéens, alors en place sur l’île sous autorité hollandaise, qui participeront à la diffusion première du wax en Afrique de l’ouest.

Son exportation et son utilisation se sont ensuite largement étendues à de nombreux autres pays du continent. Enfin, le wax fait son entrée dans la mode européenne et américaine plus tardivement. Illustrant ces apports multiples, l’exposition met en valeur des collections d’autres institutions parisiennes : les marionnettes indonésienne et malienne du musée du Quai Branly ou encore un oiseau naturalisé du Muséum National d’Histoire Naturelle.

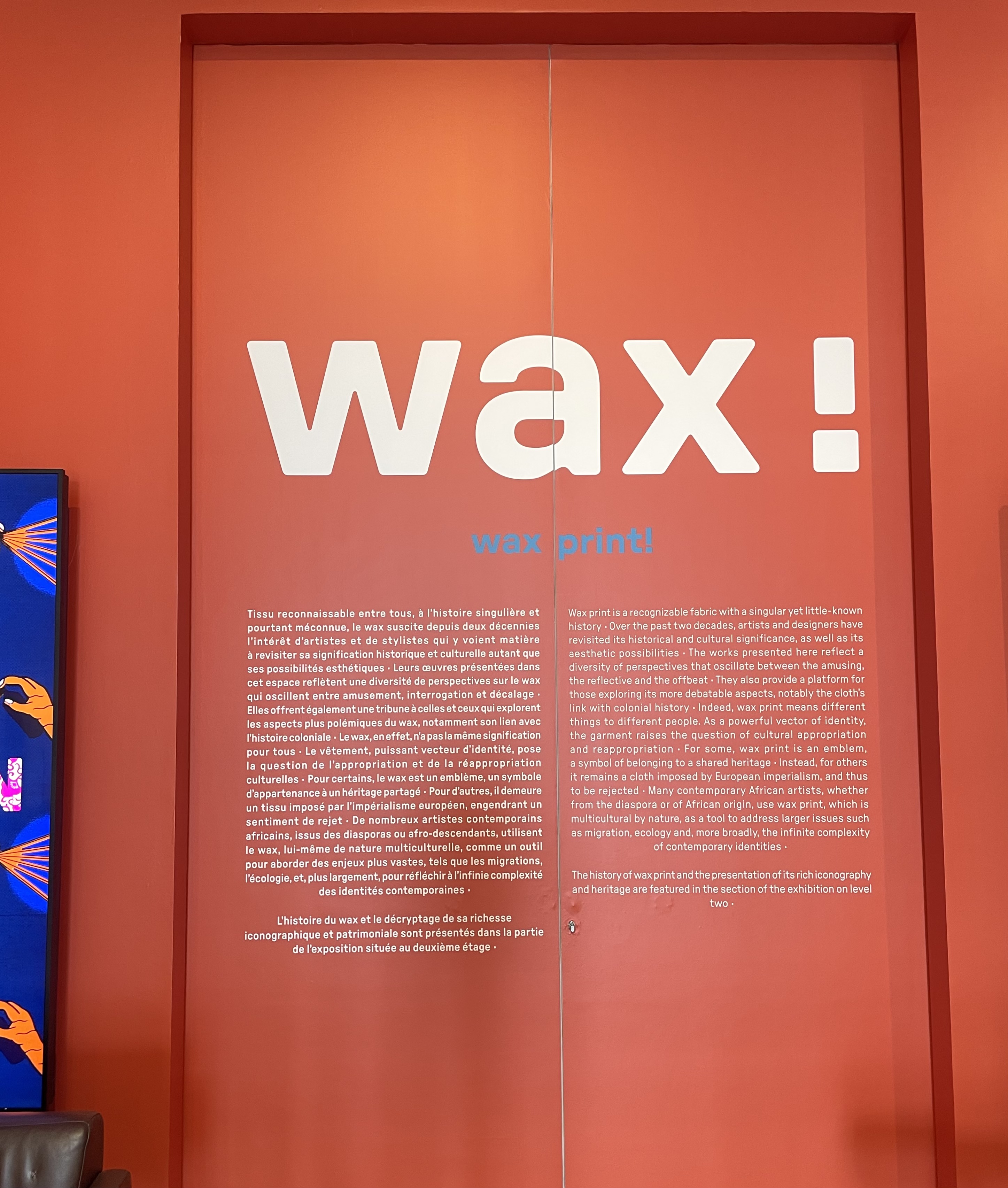

Entrée de l’exposition au premier étage du musée

Entrée de l’exposition au premier étage du musée

Entrée au deuxième étage

Entrée au deuxième étage

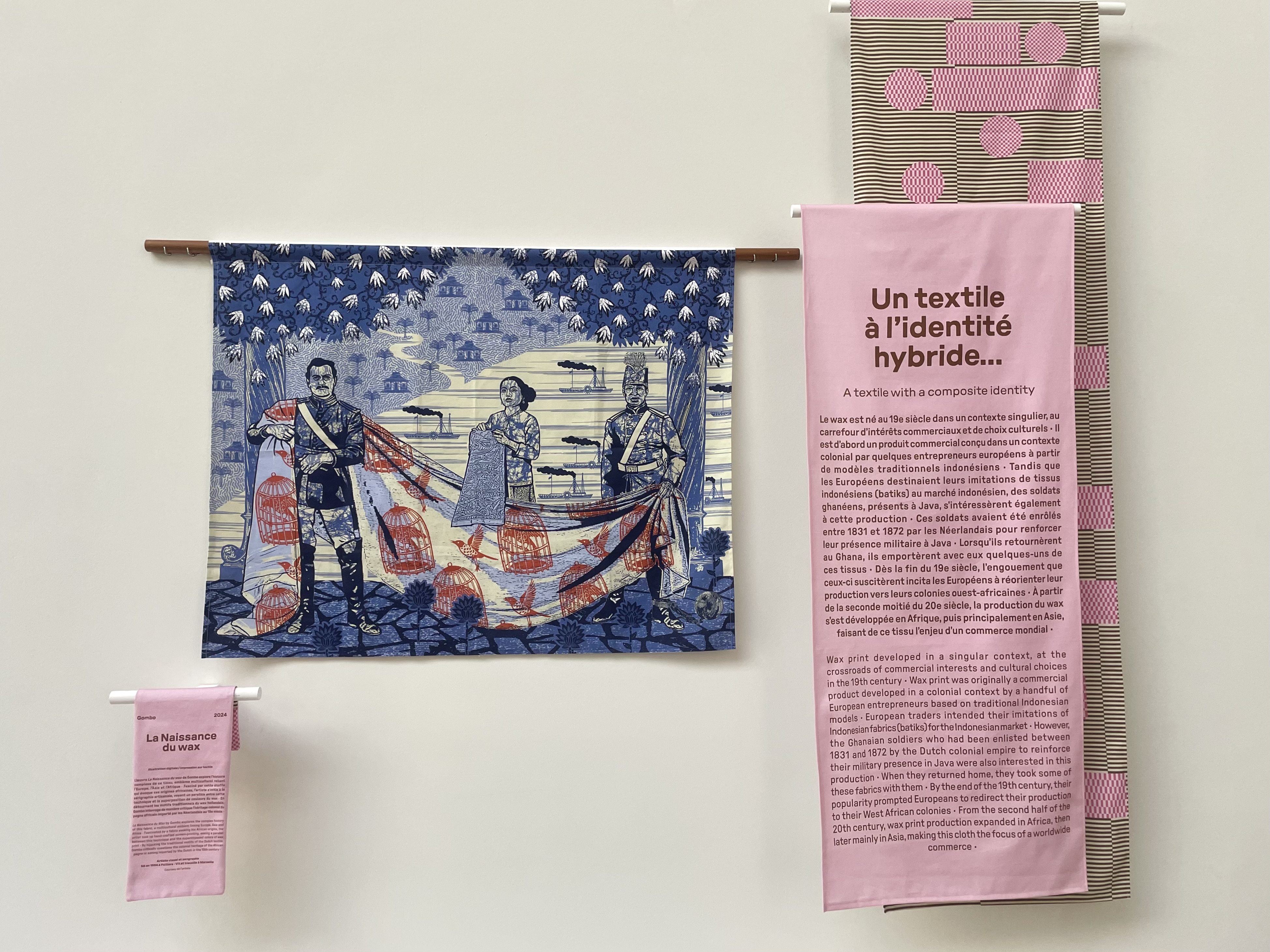

En regard de ces objets patrimoniaux, des œuvres d’artistes contemporains tel La Naissance du wax de Gombo, amènent un éclairage nouveau sur le passé pluriel de ce tissu.

La Naissance du wax de Gombo / Cartel

L’artiste visuel afro-européen s’attache en effet à retranscrire l’esthétique du Wax, de façon détournée, dans des œuvres sur toile ou papier. Son travail conjugue transmission de savoir-faires traditionnels comme la sérigraphie, et l’utilisation du dessin numérique et de l'intelligence artificielle, créant des motifs complexes et hybrides à l’image de l’histoire de l’emblématique textile. Il questionne ainsi la mémoire collective tout en célébrant les héritages africains.

L’arbre tombé, Famille, L’oeil de ma rivale

Bien que produit dérivé du colonialisme, le wax a rapidement été enrichi de valeurs sociales et symboliques, puis enchevêtré au patrimoine de nombreux pays d’Afrique. C’est ce que propose d’explorer la suite de la visite. Des échantillons textiles sont présentés à côté de leur appellation populaire, généralement donnée par la clientèle, et du détail de leurs symboles. Cette partie permet également de mettre en avant les gammes et les déclinaisons colorimétriques typiques du wax. Une étoffe arborant poule, poussin et tête de coq sur fond vert est ainsi renommé « famille » dès 1952. Ce nom rend hommage au rôle majeur tenu par les femmes au sein du foyer.

Détail de la symbolique des motifs

Détail de la symbolique des motifs

« Nana Benz » et les acteurices de l’industrie du wax

L’exposition met d’ailleurs en lumière le rôle que joue les femmes dans les échanges gravitant autour du wax : celles qui font commerce du tissu et en tirent des richesses et du pouvoir; celles qui le transmettent, généralement de mère en fille mais aussi entre différents membres féminins de la famille. Ces circulations du textile, de mains en mains, de générations en générations, se placent en miroir des nombreux voyages constitutifs de son histoire cités plus avant dans l’exposition. Les deux modules se retrouvent même face à face, bien que l’on ne puisse pas passer de l’un à l’autre au vu des spécificités du lieu.

L’histoire du Wax ne cesse de s’écrire !

Le wax représente un héritage ambivalent, symbole de la colonisation autant que d’empouvoirement, que questionnent de nombreux photographes, stylistes ou encore peintres. C’est ce que donne à voir l’autre pan de l’exposition, pour celleux ayant commencé ou poursuivit par la visite de l’étage inférieur.

Mais les réflexions contemporaines autour du wax dépassent les iconographies et sont aussi faites de mots. Ainsi, plusieurs néologismes comme Afrodystopie sont décryptés grâce à des cartels détaillés juxtaposés aux œuvres. Ce concept est tiré de l’essai Afrodystopie de Josef Tonda, publié en 2021 avec le soutien du CNRS. Le professeur de sociologie et d’anthropologie de l’université Omar Bongo de Libreville y décrit notamment le « rêve afrodystopique (comme) une composante de la violence des imaginaires colonialistes et impérialistes qui structure l’inconscient des rapports des mondes euro-américains avec les mondes euro-africains, mais aussi les rapports des États aux citoyens, des dominants aux dominés. »[1] Une œuvre de l’artiste kinois Hilary Balu est présentée en miroir de la définition puisque directement inspirée par l’ouvrage de J. Tonda. Issue de la série picturale In the Floods of Illusions, la toile dépeint une société africaine transformée par la globalisation et le consumérisme, marquée par la vision utopique occidentale relayée par les écrans. Préfigurant la fin de la visite, l’œuvre ne cesse de questionner les échanges entre les continents et dénonce les rapports d’influence établis entre eux.

En reconstituant ainsi l’histoire du wax, l’exposition démontre à quel point les textiles sont, toujours, autant des biens économiques que culturels et géopolitiques. À ce titre, ils demeurent constamment modelés par les dialogues, les échanges, les apports de nombreux acteurs.

Une jolie invitation à porter un autre regard sur les objets qui nous entourent, en se posant la question de leurs origines ainsi que de leur devenir.

Hilary Balu, In the Floods of Illusions VI, 2022 / Cartel d’Afrodystopie

Hilary Balu, In the Floods of Illusions VI, 2022 / Cartel d’Afrodystopie

Sasha Pascual

[1]Joseph Tonda, Afrodystopie. La vie dans le rêve d’autrui, Paris, Karthala, 2021, 268 pages ↩

Pour en savoir plus : https://www.museedelhomme.fr/fr/exposition/wax

#histoiredutextile #exposition #Museedelhomme