Comment faire une exposition sur un sujet où il n’y a, a priori, peu de contenu à exposer ?

C’est ce que le défi que s’est lancé le Muséum National d’histoire naturelle avec la nouvelle exposition au Jardin des plantes “Déserts”, du 2 avril au 30 novembre 2025. L’espace muséographique de 850m² prend peu à peu vie pour révéler les traces de vie des déserts actuels et l’adaptation de ses êtres vivants.

© Muséum National d’Histoire Naturelle

Parcours de l’exposition : du vide à la vie

L’exposition se découpe en 4 séquences : une première sur la définition du désert, une seconde sur les adaptations de la faune et de la flore, une autre sur l’adaptation des hommes et la dernière, plus courte, sur l’exploration scientifique.

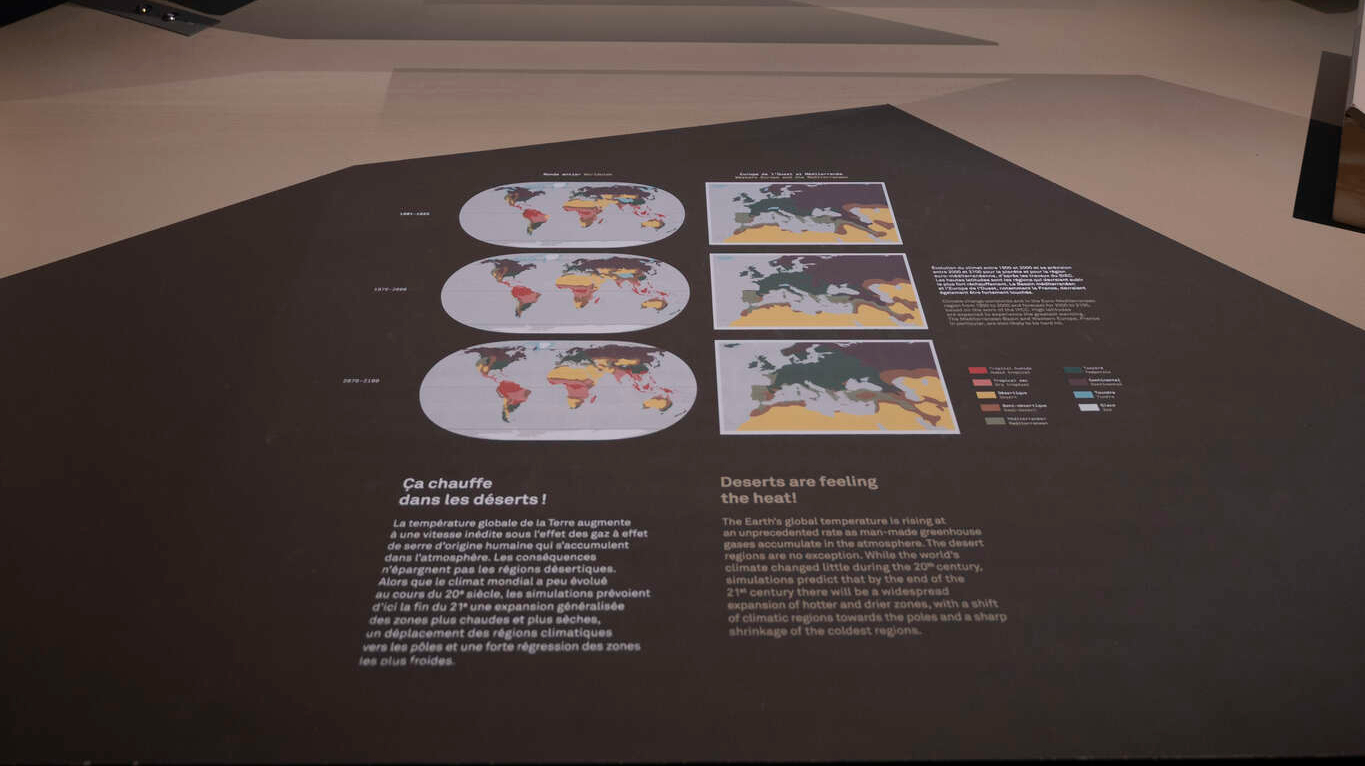

L’entrée commence par la définition du désert choisie par le Muséum : il s’agit de zones émergées marquées par une grande aridité. Les précipitations y sont rares et irrégulières. Dans les déserts chauds, l’évaporation est intense, tandis que dans les déserts froids, l’eau se trouve sous forme de neige ou de glace. Ces lieux mythiques ne seront pas traités par ses imaginaires, l’histoire de sa formation ou de son exploration. C’est une approche contemporaine et scientifique qui est choisie. La mappemonde sur la première table situe les déserts chauds et polaires, qui sont évoqués tout du long de l’exposition. La seconde table, explique leur point en commun et une notion clef : l’aridité. Puis, une grande table avec des manipes et audio permet de comprendre la composition des déserts et une vitrine expose des roches sculptées par les éléments naturels. Ce premier espace est entouré d’une grande projection d’images désertiques vides, où panoramas et focus sur des grains de sables au ralenti défilent.

© Muséum National d’Histoire Naturelle

Pour quitter cette zone sableuse, il faut suivre des traces d’animaux et passer dans un couloir, évoquant un canyon. Alors, des cervidés, rongeurs et insectes font leurs apparitions… Au lieu de proposer de les exposer par zones géographiques ou espèces, le choix a été de les regrouper par moyen d’adaptation. Visuellement, cela se traduit par un jeu de couleurs dégradées allant du bleu ciel, au blanc, jusqu’à un beige sablé. Les tables sont thématisées : “ne pas en perdre une goutte”, “renaissance éphémère”, “attention à la surchauffe ”; “froid, moi ? jamais !”, “les sens en éveil”. Les différentes formes de vie sont voisines, parfois terrées dans le canyon, perchées dans un cactus, pour évoquer leurs habitats naturels et surprendre les publics.

© Muséum National d’Histoire Naturelle

Une dernière espèce trône fièrement pour faire la transition avec la section sur l’adaptation humaine : le dromadaire. Symbole du nomadisme, ce compagnon de route est accompagné d’une table numérique tactile de près d’un mètre pour zoomer sur les dizaines de caractéristiques qui en font un roi de la vie en milieu extrême. L’humain aussi essaye de s’adapter : par ses habitations avec la yourte ou la tente touarègue selon son degré de mobilité, ses objets nomades, sa garde-robe et le travail de la terre avec notamment la création d’oasis… Ces savoir-faire sont présentés à travers des objets, des multimédias et par la présence de témoignages vidéos de populations vivants dans différentes régions.

Enfin, l’exposition se clôt sur l’exploration scientifique actuelle, avec des témoignages de l’expérience sensible de 5 chercheurs , faisant aussi partie du comité scientifique.

Une médiation accessible et du low-tech

La présence d’éléments de médiation multisensorielle et parfois low-tech dans l’ensemble du parcours permet de rythmer la visite pour les petits et grands, et de s’arrêter pour rencontrer une espèce en particulier.

La première partie, commençant par deux cartes, une notion-clef complexe à comprendre (l’aridité) et une ambiance sonore très présente, est très bien compensée par la grande table de médiation pour continuer d’intéresser les publics. Les publics peuvent écouter au casque le chant des dunes, voir la palette étonnante des couleurs des sables ou faire souffler le vent sculpteur de dunes.

© Muséum National d’Histoire Naturelle

Chaque grande section a plusieurs bornes accessibles : carte du monde légendée tactile, stromatolites, pierres des déserts, empreintes de petits et grands animaux, et même couches de peau d’ours pour expliquer comment il garde sa chaleur.

© Tiphaine Schriver, Muséum National d’Histoire Naturelle

© Muséum National d’Histoire Naturelle

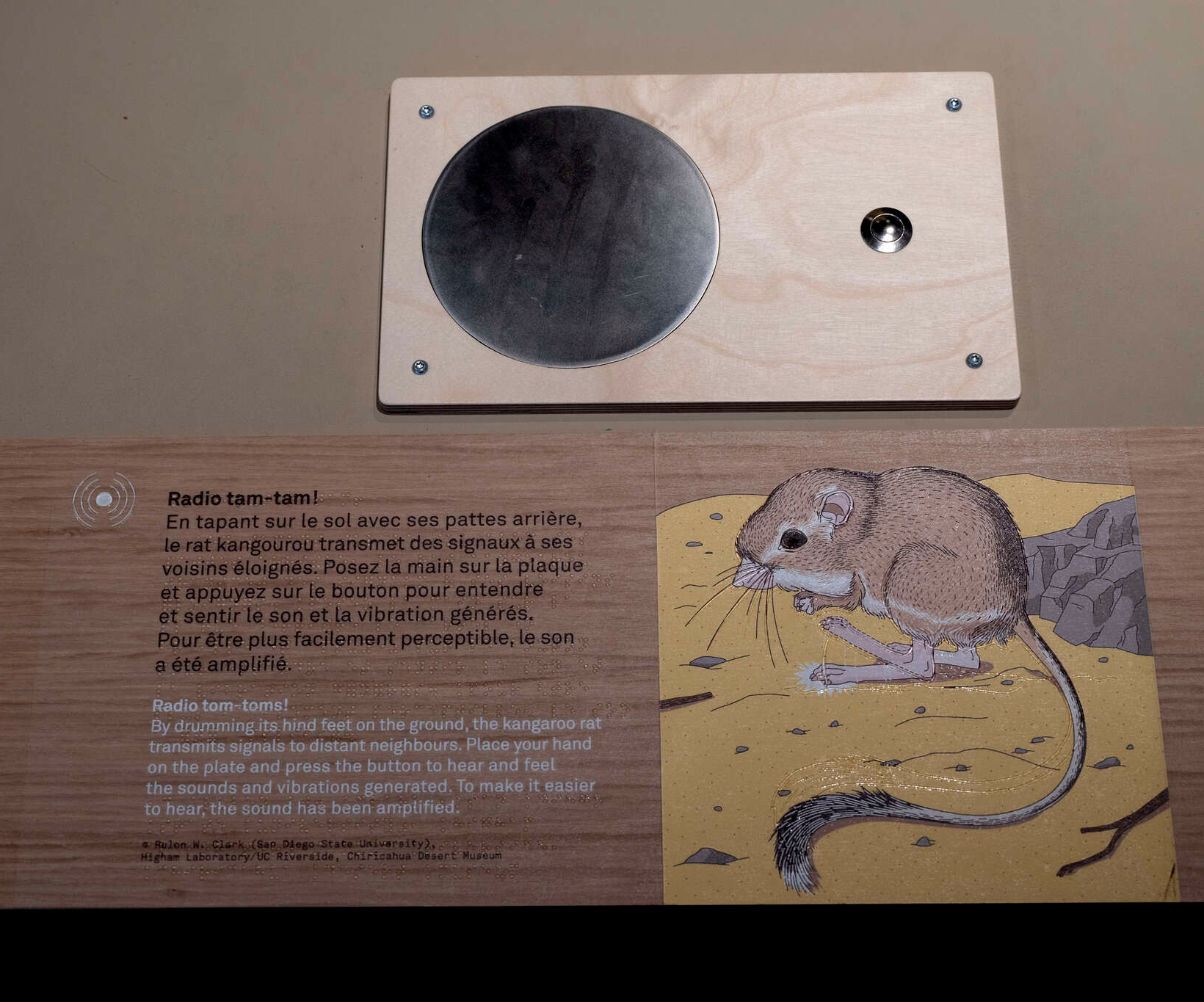

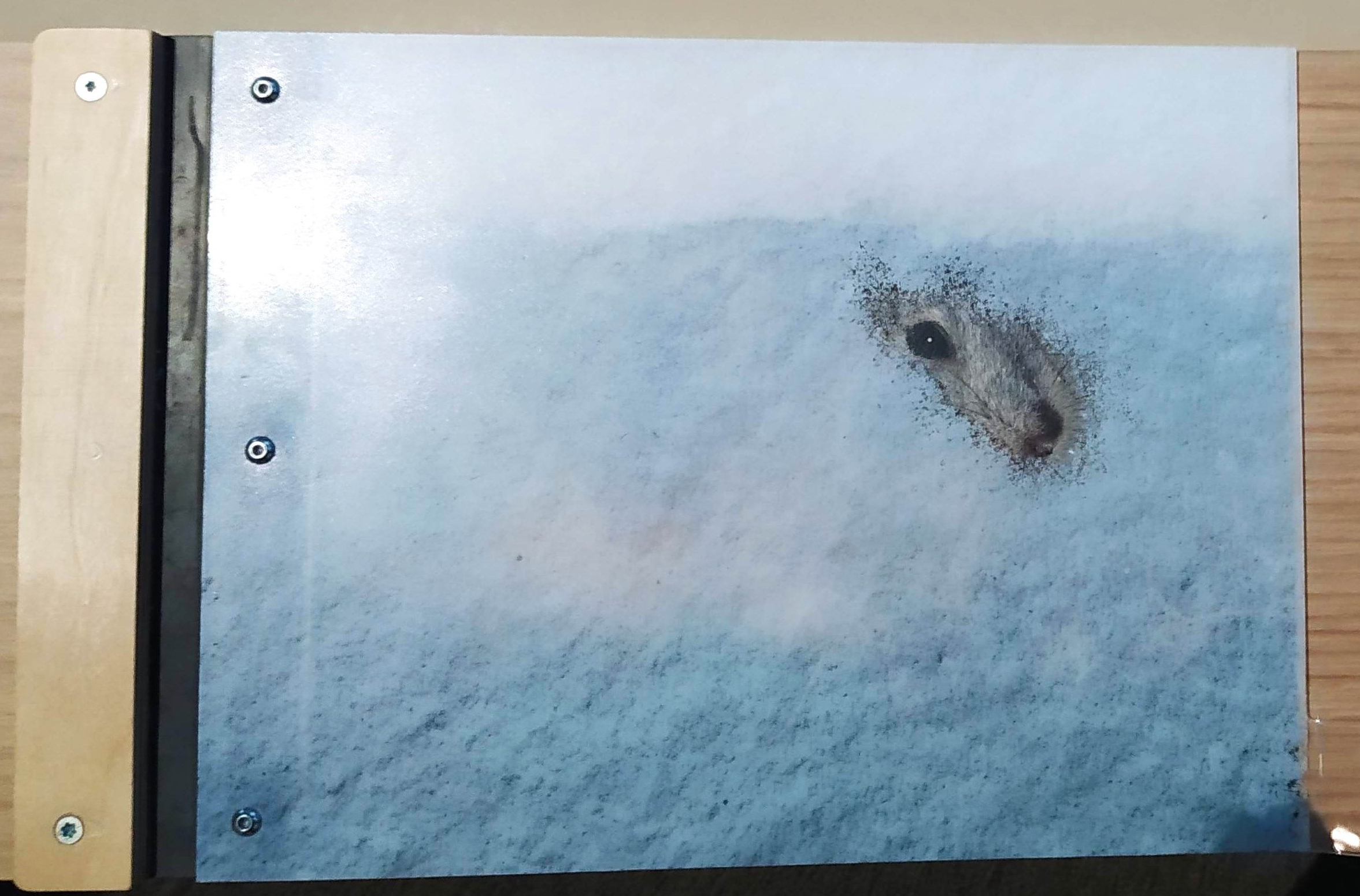

Les dispositifs low-tech, par leurs illustrations, simplicité et efficacité, rappellent parfois la créativité de la littérature jeunesse. En tirant une feuille, une roche est sculptée par le vent. En tournant une manivelle, des fleurs éclosent grâce aux quelques gouttes de pluie tombées. Un lemming est dérangé dans son terrier si une plaque givrée est soulevée. En allumant une petite lumière, les veines d’un lapin aux immenses oreilles apparaissent. Il est même possible de sentir les vibrations du rat kangourou en posant une main sur une plaque !

© Muséum National d’Histoire Naturelle

Un fil rouge “menaces” discret

Des focus “menaces” sont disposés dans chaque partie. Ce choix muséographique, de distiller ces alertes sur l’environnement dans l’ensemble des 4 séquences, permet d’éviter une section entière uniquement sur ce sujet (et encore moins en fin d’exposition): dès l’entrée, cela pourrait être anxiogène ou rude pour les publics.

Il n’y a pas eu de volonté assumée de fondre les menaces dans le discours et de ne plus en faire un sujet à part ou en plus. Cependant, leurs dispositions dans le parcours est discrète : la couleur marron de ces focus se détache peu de la direction artistique de l’exposition. De plus, certaines sont dans des recoins moins visibles. Ainsi, elles ne sont pas clairement identifiées par les publics.

© Muséum National d’Histoire Naturelle

Tiphaine Schriver

#désert #lowtech #Sciencenaturelle #accessibilité

En savoir plus

○ Site web de l’exposition : https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/expo-deserts

○ Catalogue : à venir

○ Du 2 avril au 30 novembre 2025