Face aux enjeux écologiques et sociaux contemporains, les jardins botaniques réinventent leur rôle culturel et éducatif. À la croisée du musée, du laboratoire et du parc public, ils offrent des modèles inspirants de médiation vivante, sensorielle et participative, à même d’inspirer l’ensemble des institutions culturelles.

© Bundesgӓrten 2025

Loin d’être de simples espaces verts destinés à la promenade ou à l’agrément, les jardins botaniques constituent des institutions complexes où se croisent savoir scientifique, transmission culturelle, patrimoine vivant et enjeux contemporains liés à la biodiversité. Historiquement ancrés dans les réseaux savants des universités et des cabinets d’histoire naturelle, ces jardins sont d’abord nés d’un besoin de classifier, de conserver et d'étudier les plantes à des fins médicales, agricoles ou naturalistes. Au fil des siècles, leur rôle s’est élargi, intégrant des fonctions pédagogiques, esthétiques, écologiques et aujourd’hui de plus en plus culturelles.

Dans ce contexte évolutif, les jardins botaniques partagent désormais plusieurs caractéristiques fondamentales avec les institutions muséales : la mission de conservation, la volonté de transmettre des savoirs, la construction de parcours narratifs pour les visiteurs et la mise en œuvre de dispositifs de médiation culturelle. Ils offrent également un terrain fertile pour l’expérimentation de nouvelles formes d’interaction entre publics et contenus, où priment le sensible, l’éthique et l’environnemental. À l’instar des musées, les jardins deviennent aussi des lieux de questionnement sur la place de l’humain dans le monde vivant, sur les récits de l’exploration, du colonialisme botanique et sur les futurs possibles à l’heure de la crise climatique. Dans un monde où les institutions culturelles cherchent à se remodeler, à se rendre plus inclusives, participatives et en prise avec les enjeux de société, les jardins botaniques sont comme des laboratoires d’innovation. Ils déploient des pratiques de médiation où la nature devient support de narration, de contemplation, mais aussi d’engagement. Leur approche souvent multisensorielle, décloisonnée et accessible en plein air, pourrait inspirer une réflexion muséologique renouvelée, ancrée dans une écologie des formes et des relations. Ces dispositifs de médiation, les formes de mise en scène et d’interactions avec les publics peuvent enrichir les pratiques muséales contemporaines.

Les jardins botaniques trouvent leurs racines dans les jardins de plantes médicinales des universités européennes du XVIème siècle, tels que le Jardin de Pise (1543) ou le Jardin des Plantes de Montpellier (1593). Ces espaces étaient initialement destinés à l'enseignement de la médecine, dans une logique de classification et d'observation empirique. Ils se transforment progressivement, à l’époque moderne, en centres d’expérimentation scientifique et en lieux d’accumulation du savoir sur la biodiversité mondiale, notamment grâce à la montée des entreprises coloniales. Le/la botaniste devient ainsi un∙e acteur∙ice central∙e dans la circulation des savoirs et des espèces, souvent au service des intérêts économiques et impériaux. Lucile Brockway (1979) a montré que les jardins botaniques, notamment ceux de Kew (Londres), de Calcutta (Inde) ou du Cap (Afrique du Sud), ont joué un rôle crucial dans la mondialisation des plantes commercialisables (caoutchouc, quinine, thé), révélant ainsi leur ancrage dans des dynamiques d’exploitation et de domination.

« Saint-Denis, une fête au jardin colonial », (1905-1920), Iconothèque historique de l’océan Indien.

Au-delà de leur fonction scientifique, les jardins botaniques sont devenus des lieux patrimoniaux à part entière, en raison de leur ancienneté, de leur architecture (serres, pavillons), de leurs collections vivantes (arbres remarquables, espèces rares ou historiques), mais aussi de leurs archives botaniques (herbiers, carnets de terrain, correspondances). Leur reconnaissance comme éléments du patrimoine culturel se renforce aujourd’hui, notamment à travers des inscriptions sur des listes patrimoniales locales ou internationales, comme l’inscription du plus vieux jardin botanique au monde créé en 1545, l’Orto Botanico de Padoue (Italie) au Patrimoine mondial de l’UNESCO, en 1997. Ces jardins participent également de l’identité territoriale des villes qui les accueillent. Ils sont souvent considérés comme des « marqueurs symboliques », à la croisée du paysage urbain, du tourisme, et du patrimoine scientifique.

Auteur A. Tosini - G Agostini « dis. in. pictra » - lithographié par « Kiev » ? à Venise. Source inconnue. Réimprimé dans « L'Orto botanico di Padova nell' anno 1842 » par Roberto De Visiani (1842).

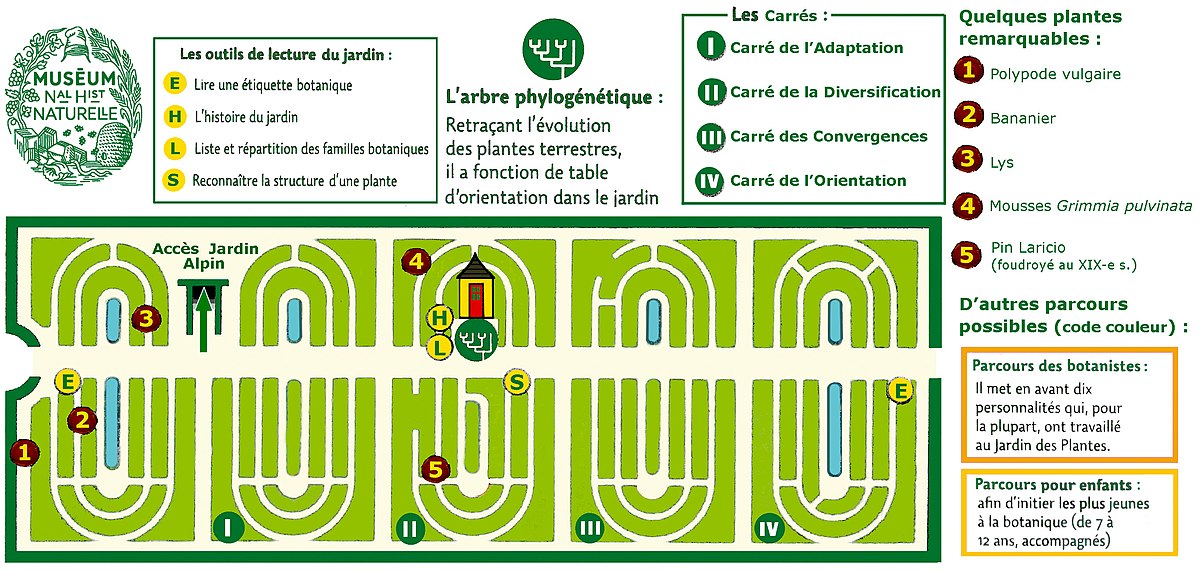

Avec leur scénographie végétale, leurs allées thématiques, leurs panneaux explicatifs et parfois leurs expositions temporaires in situ, les jardins botaniques adoptent de plus en plus les codes du musée. Il est possible de parler d’une « muséalisation implicite » du jardin, où les plantes deviennent des objets de médiation, dans une logique à la fois esthétique, didactique et émotionnelle. Les jardins contemporains s’inscrivent alors dans une démarche muséale dès qu’ils organisent un parcours interprétatif, construisent un récit, et mettent en scène une relation entre visiteurs et objets, ici des espèces vivantes. Cette muséalisation passe aussi par une sélection, une conservation (banques de graines, étiquetage) et une transmission des savoirs, au même titre que les musées traditionnels. Certaines institutions illustrent cette hybridation avancée entre musée et jardin botanique. C’est le cas du Muséum national d’Histoire naturelle à Paris, qui a intégré le Jardin des Plantes dans son dispositif institutionnel dès sa fondation officielle en 1793. Le jardin est pensé comme une extension vivante du musée, avec des expositions en extérieur tels que des sculptures animalières (les Éléphants de Lalanne depuis 2012, le Lion flairant un cadavre d’Antoine-Louis Barye en 1854, etc.) , des expositions de biodiversité (ex. : « Préserver la biodiversité : le Jardin des Plantes au secours des animaux en danger » qui a eu de septembre 2021 à septembre 2022, plus récemment dans les Grandes Serres en 2025 « Mille & Une Orchidées »), des dispositifs numériques, des parcours thématiques (comme le sentier de l’évolution) ou encore des projets participatifs (comme l’observatoire de la flore urbaine). Dans d’autres cas, ce sont des jardins botaniques autonomes, par exemple à Genève, Montréal ou Neuchâtel, qui intègrent des salles d’exposition, des médiateur∙ice∙s, des objets patrimoniaux ou des expositions temporaires, fonctionnant selon une logique de musée en plein air.

Plan de l'École de Botanique du Muséum de Paris © MNHN

Malgré cette convergence, les jardins botaniques sont encore rarement intégrés dans les réflexions muséologiques traditionnelles. Ils peinent à être considérés comme de « vrais musées » par les institutions culturelles, en raison de leur nature vivante, de leur statut hybride et de leur dépendance à des logiques scientifiques plutôt qu’artistiques ou patrimoniales. Ils relèvent parfois du ministère de l’environnement, parfois de l’enseignement. Cependant, de plus en plus de chercheur∙se∙s et professionnel∙le∙s plaident pour une reconnaissance pleine et entière des jardins botaniques comme acteurs culturels, capables d’offrir une expérience muséale enrichie, plus ouverte, plus sensorielle et ancrée dans l’urgence écologique actuelle. Les jardins botaniques développent des formes de médiation culturelle innovantes, qui dépassent largement les codes classiques de l’explication scientifique ou naturaliste.

Médiation dans les jardins de l’Epicurium (2017) : un parcours pieds nus pour les enfants © Com’en Histoire

Ces espaces tirent profit de leur dimension vivante et immersive pour susciter une expérience sensible, corporelle, souvent émotionnelle, qui résonne avec les démarches contemporaines de muséographie narrative et incarnée.

Contrairement aux musées où les « normes de participations » sont excluantes de certains comportements : parler à voix haute, toucher, etc. Les jardins permettent une approche multisensorielle : toucher, odeurs, sons, goût, interactions directes avec le vivant, tout en gardant des normes telles que l’interdiction de se rendre dans certaines aires (sortir des sentiers, marcher sur la pelouse). Des initiatives comme les jardins sensoriels tels que le Jardin des Cinq Sens à Yvoire (France), ou certains parcours du Jardin botanique de Genève (Suisse), permettent des visites guidées par les émotions qui mettent en avant la subjectivité du/de la visiteur∙ice et valorisent une relation personnelle au végétal. De plus, plusieurs jardins développent des dispositifs participatifs et inclusifs, allant de la cocréation de parcours à des ateliers de jardinage, de la consultation citoyenne à la médiation par des visiteur∙ice∙s bénévoles. Ces expériences font du visiteur∙ice un acteur∙ice et non un simple spectateur∙ice, rejoignant des dynamiques identifiées dans les musées dits « participatifs ».

Face à la crise écologique, les musées s’interrogent sur leur responsabilité sociale et environnementale. Les jardins botaniques, en tant que lieux historiques de connaissance du vivant, offrent des modèles d’action culturelle à la fois pertinents, accessibles et véritablement contemporains. Les dispositifs immersifs ou sensoriels dans les musées, même non-naturalistes, peuvent s’inspirer de leur pédagogie du vivant, où le public est amené à comprendre par l’expérience. Dans une dynamique de sortie des formats classiques (longues visites guidées, audioguides, supports vidéos, etc.), dans et hors les murs, les jardins offrent une flexibilité muséographique avec des expositions à ciel ouvert, modulables, éphémères ou saisonnières, souvent durables et gratuites. Enfin, l’ancrage territorial et communautaire, généralement très fort dans les jardins via la permaculture, les collaborations avec les écoles, les potagers partagés, peut nourrir une réflexion muséale sur la proximité, la durabilité et l’inclusion des publics. En cela, les jardins botaniques participent à une écologie culturelle : ils proposent une autre façon de faire récit, de faire médiation, de faire lien.

Le Jardin botanique alpin Flore-Alpe (Suisse) propose de nombreux ateliers : découverte des plantes médicinales, peinture végétale, hôtel à insectes, etc. © JBAF-A

Ils invitent aussi à ralentir, à contempler, à écouter, ce que font bien des musées. Cette posture, plus rare dans les musées soumis aux logiques de flux et de performance, peut devenir un contre-modèle fécond.

Les jardins botaniques ne sont donc pas seulement des réservoirs de biodiversité, mais aussi des laboratoires de médiation et de création de lien. À l’intersection des mondes scientifiques, patrimoniaux et culturels, ils inventent des formes originales d’interaction entre publics, savoirs et territoires. Alors que les musées cherchent à se réinventer face aux crises écologique, sociale et culturelle, l’expérience des jardins botaniques mérite d’être prise au sérieux : pour sa capacité à décloisonner les disciplines, à impliquer les publics, à réconcilier l’intellect et le sensible.

Éléa Vanderstock

#JardinsBotaniques #Silenceçapousse #Biosourcé

Bibliographie, en savoir plus :

-

Brockway H. Lucile. Science and Colonial Expansion: The Role of the British Royal Botanic Gardens. Yale University Press, 1979.

-

Clerc Marie, Caviglia Jérôme et Bouju Raphaël. « L’éco-conception des expositions : un enjeu majeur pour les structures muséales et les centres d’expositions », dans : Chaumier Serge et Porcedda Aude (dir.). Musées et développement durable. La Documentation française, 2011, p. 95-100.

-

Frediani Kevin. The Role of Curation in Botanic Gardens: Platforms for environmental and social Transition. Intervention présentée à l'occasion du 2ème Congrès international des jardins botaniques historiques, Vienne, Autriche, 29-31 juillet 2024.

-

Goldstein Bernadette. « Le jardin comme exposition. Pour une muséologie du vivant ». Culture & Musées, 30, 2017, p. 145-163.

-

Grison Pauline. « Les jardins comme lieux et dispositifs de médiation ». Com'en Histoire, publié le 25 janvier 2023. URL : https://doi.org/10.58079/mibj

-

Lenzner Bernd, Latombe Guillaume. « European colonialism has had a lasting legacy on how plants are distributed around the world ». The Conversation, publié le 19 octobre 2022. URL : https://theconversation.com/european-colonialism-has-had-a-lasting-legacy-on-how-plants-are-distributed-around-the-world-192660?utm_source=clipboard&utm_medium=bylinecopy_url_button

-

Nesbitt Mark, Cornish Caroline. « Seeds of Industry and Empire: Economic Botany Collections between Nature and Culture ». Journal of Museum Ethnography, 29, 2016, p. 53-70.