Les raves n’ont pas toujours suscité l’enthousiasme au sein des institutions culturelles et politiques. Rattachées à l’underground, à l’alternatif, à l’illégal et aux excès, elles s’opposent dans leurs pratiques et par définition aux formes culturelles académiques et aux cadres législatifs et sociaux établis.

Plus qu’un simple thème d’exposition, que peut-on retenir de l’entrée de la techno, emblème de la contreculture, au sein des musées ?

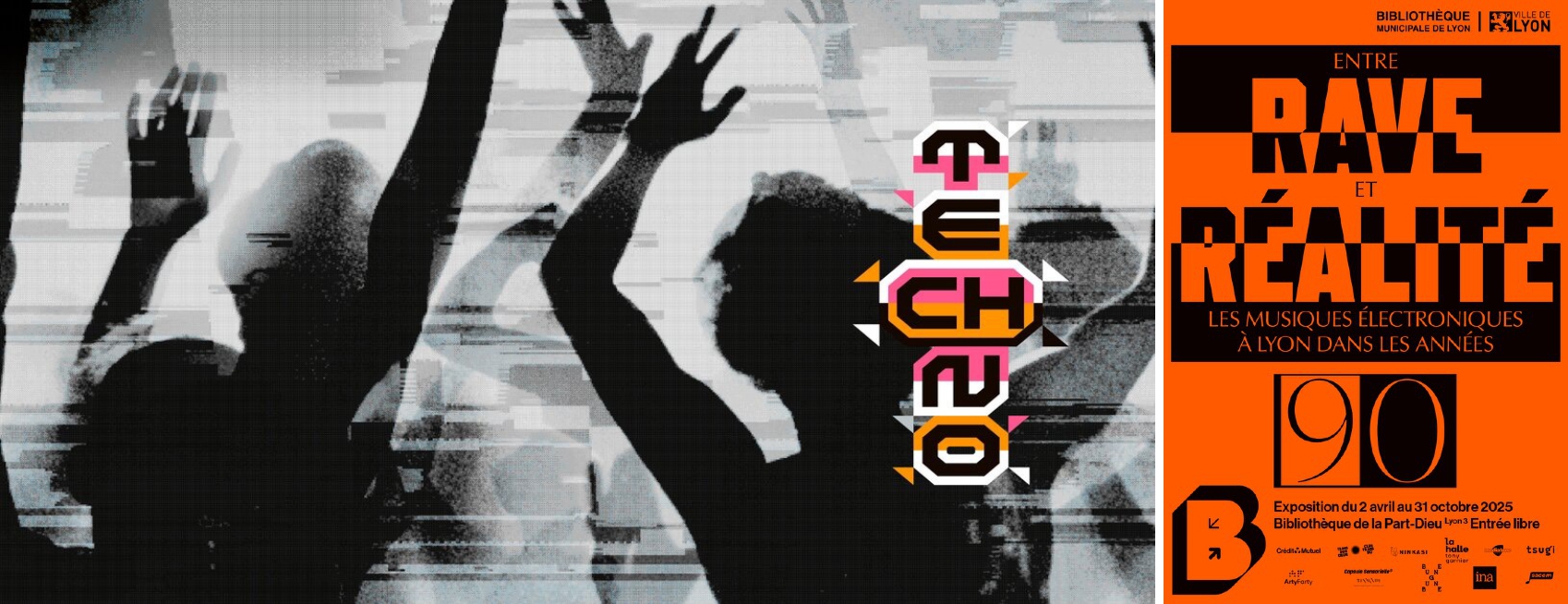

Affiches des expositions TECHNO et Entre rave et réalité.

La Bibliothèque Part-Dieu, à Lyon, présente « Entre rave et réalité » jusqu’au 31 octobre 2025. L’exposition explore la dimension politique des fêtes techno et de ce mouvement musical plus largement. Elle crée ainsi des liens entre le contexte qui a favorisé l’émergence de ce style aux États-Unis dans les années 80 et les choix législatifs autorisant la répression des raves, particulièrement virulente dans la ville de Lyon. Les visiteureuses sont amené.e.s à se questionner sur ce qu’il reste de la dimension contestataire et antisystème au sein des soirées techno, à l’heure où leur popularité explose grâce à des images stéréotypées véhiculées via les réseaux sociaux.

Parallèlement, du 21 mars au 17 août 2025, le Landesmuseum situé à Zurich expose « TECHNO ». Le Musée national suisse entend explorer les multiples champs influencés par le mouvement musical éponyme, de la danse au graphisme en passant par la mode. Rappelant par la même occasion que la ville accueille chaque année le plus important événement techno du monde : la Street Parade, l’institution revendique l’inscription de la techno dans la culture helvétique.

Pourtant, les raves n’ont pas toujours suscité l’enthousiasme au sein des institutions culturelles et politiques. Rattachées à l’underground, à l’alternatif, à l’illégal et aux excès, elles s’opposent dans leurs pratiques et, par définition, aux formes culturelles académiques et aux cadres législatifs et sociaux établis. Aussi, que retenir de l’entrée de la techno, emblème de la contreculture, au sein des musées ?

Exposer la culture underground dans des lieux patrimoniaux.

L’inscription de la culture techno berlinoise au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Unesco en 2024 en fait un courant établi. Désormais classée dans la catégorie « arts du spectacle, coutumes sociales, fêtes et rituels », la techno est à la mode. C’est pourtant avec une dimension « rétro » et avec un biais un brin nostalgique que s’ouvre « Entre rave et réalité ». Sous-titrée « Les musiques électroniques à Lyon dans les années 90 », l’exposition s’appuie sur de nombreuses archives telles des vidéos, des journaux ou des flyers afin d’immerger le visiteur dans cette période charnière pour l’implantation de cette contreculture à Lyon. L’exposition aborde en profondeur l’acharnement des autorités et des médias à enrayer ce mouvement porté par la jeunesse, mais aussi l’émulation créative née de cette contrainte répressive. Les mots crient, les couleurs saturées explosent. Comme un écho à cette tension entre répression et création, la typographie impactante et le fluo rythment le parcours et répliquent les affiches et les logos des collectifs de l’époque.

Cheminant entre les postes d’écoute au casque, les vitrines et les néons de lumière noire, les visiteureuses découvrent cinq modules.

Les raves replace la naissance des raves dans le contexte politique de l’époque avec une présentation de quelques raves locales comme The Summer of France (1993).

Les clubs présente les lieux fondateurs qui ont permis l’ancrage de l’esprit rave à Lyon : l’Hypnotik, le Factory, le Space…

L’évènement Polaris revient sur une soirée décisive, bien que n’ayant jamais vu le jour suite à une décision défavorable des autorités. Son annulation donna en effet lieu à des manifestations et déboucha sur la première assemblée générale de l’association Technopol « pour la reconnaissance de la culture, des arts et musiques électroniques ».

Le DJ et le mix propose une station d’écoute afin d’aborder le travail essentiel du mixage et les différentes machines associées. Ce module offre aussi une visibilité à des talents locaux des années 90, en insistant sur une équité de genre dans les profils mis en avant.

Labels, disquaires, radios, fanzines invite à découvrir l’effervescence créatrice lyonnaise. Faisant un pied de nez aux structures traditionnelles, ces différent.e.s acteurices cité.e.s se sont organisé.e.s collectivement afin de produire et diffuser leurs musiques de façon indépendante. Ainsi, c’est dans cette dernière salle qu’est évoqué le magazine Trax, centré sur les musiques électroniques, qui paraîtra de 1997 à 2023. Un pont subtil pour accompagner les visiteureuses vers une période plus contemporaine et lui donner envie de prolonger sa visite à la bibliothèque par le feuilletage d’un des nombreux ouvrages.

Mais de quelle légitimité dispose la bibliothèque Part-Dieu, institution culturelle et publique, pour s’emparer de cette thématique de la rave ?

Plus grande bibliothèque municipale de France, la bibliothèque Part-Dieu abrite un riche département de la Documentation régionale et du Dépôt légal. Des collections très complètes sur les aspects historiques, patrimoniaux, environnementaux mais aussi sur l’actualité de la ville et de l’ancienne région Rhône-Alpes sont consultables sur place. S’appuyant sur ces ressources, le lieu n’hésite pas à proposer des expositions engagées, en lien avec le territoire : « Dans les marges - 30 ans du fonds Michel Chomarat[1]» en 2023, « À corps et à cris - Conditions de vie des femmes et mobilisations féministes » en 2021. Autant de sujets qui ont marqué et façonné la ville, expliquant leur entrée dans les salles d’exposition de l’établissement.

En parallèle, le Département Musique de la Bibliothèque de la Part-Dieu développe depuis 2009 le Fonds Mémoire des musiques lyonnaises. Celui-ci regroupe l’ensemble des productions musicales ayant un lien avec la métropole lyonnaise. Ce travail de collecte et de conservation s’accompagne d’une mission de soutien et de valorisation de la création musicale grâce au webzine de la bibliothèque qui publie régulièrement des coups de cœur et des dossiers thématiques. Côté exposition, une autre scène musicale locale avait également été mise en lumière avec « Lyon, capitale du rock 1978-1983 » en 2019.

L’institution se prête donc particulièrement bien à accueillir une manifestation sur les raves, prolongée par de multiples rencontres, ateliers musicaux, projections et autres concerts qui participent à développer le dynamisme culturel de la ville.

Vues de l’exposition « Entre rave et réalité »

Le pari semble réussi puisque l’exposition « Entre rave et réalité », sans en dénaturer l’atmosphère ou les récits, rappelle avec justesse que la techno est au départ une affaire de passionné.e.s de musique. Ils et elles ont su exploiter les interstices d’un système dominant pour développer un mode d’expression qui s’étend bien au-delà d’un style musical. In fine, focaliser l’exposition sur la période temporelle restreinte que sont les années 90 permet également de confronter avec force le tournant pris récemment par les scènes musicales électroniques.

Patrimonialiser l’underground

« Mais ce qui surprend peut-être le plus l'observateur extérieur, c'est la reconnaissance d'une musique avec une sous-culture totalement moderne et enracinée dans le jeunisme : généralement, les patrimoines de l'UNESCO, matériels ou immatériels, sont des présences du passé déplacées dans le présent - l'inclusion de la techno berlinoise est plutôt une reconnaissance radicale du présent ainsi qu'un témoignage d'une scène artistique extraordinairement vivante et actuelle. »[2]

Si les musiques électroniques gagnent en popularité et en visibilité auprès d’un certain public, rendant le sujet propice aux expositions à succès (on pense aussi à Clubbing visible jusqu’au 12 octobre au Grand Palais Immersif à Paris), l’univers de la fête techno demeure un milieu précaire. En proie à des difficultés économiques certaines, il reste associé à des nuisances dans l’imaginaire collectif et auprès des pouvoirs publics - la documentation abondante présentée dans « Entre rave et réalité » le montre bien. L’allier à des objectifs culturels et artistiques peut s’avérer être une stratégie payante pour assurer sa survie et légitimer son existence. À cet égard, la création récente (2025) du label Club culture - lieu d’expression artistique et de fête est considérée comme une victoire par les acteurices du milieu. Selon le média Tsugi, ce label est une première étape dans le changement de perception adopté par les institutions, les municipalités mais aussi le grand public vis à vis des activités des clubs. Selon la volonté des professionnels ayant participé à la co-construction du label, il ne sera pas question d’argent ni de subvention mais d’accompagnement et de certification. Le site gouvernemental annonce, quant à lui, vouloir valoriser « des lieux hybrides, à la croisée des mondes artistiques, culturels et festifs, qui participent pleinement à la vitalité des musiques actuelles »[3].

Exposer la techno au musée est un autre moyen de revaloriser son image et de l’instituer comme moteur de création musicale mais aussi vestimentaire, graphique, photographique. C’est l’angle d’approche qu’a choisi d’adopter le Landesmuseum de Zurich. L’exposition, conçue en collaboration avec des travailleureuses de la scène techno suisse, met un point d’honneur à présenter ce mouvement comme une tradition helvétique bien vivante, nourrie de collaborations et d’échanges.

Pour pénétrer dans l’exposition, les visiteureuses sont invité.e.s à monter un escalier en haut duquel un char les attend. Les pancartes colorées placardées affichent le slogan Happy people Zurich. Dès le départ, la filiation existante entre la Love Parade berlinoise et la Street Parade zurichoise est rappelée. Le prologue de l’exposition permet également une remise en contexte en prenant comme point de départ les villes de Detroit, Berlin et Zurich pour présenter les fondements du mouvement techno au moyen de tableaux synoptiques et de contenus numériques. Bouleversements sociaux et conditions économiques des années 90 sont directement mis en regard avec l’œuvre Dance of Urgency (2019) dans laquelle l’artiste Bogomir Doringer interroge la signification actuelle de la techno et la danse comme stratégie possible d’adaptation en situation de crise. Des personnes appartenant à la scène techno ukrainienne et géorgienne apparaissent à l’écran et livrent des récits intimes où la fête, qui peut sembler paradoxale en temps de guerre ou de répression étatique, devient un espace de résistance et de liberté.

Cinq modules suivent cette introduction : DJ, MUSIC, SPACE, CLUB, STYLE, chacun affirmant la dimension artistique et patrimoniale de la fête. Dans cette même perspective, une partie des aménagements du Club Zukunft (fermé au mois de mars 2025), présentés pour l’occasion, intégreront par la suite la collection du Musée national suisse. Plus globalement, TECHNO fait la part belle aux objets, aux photographies ou encore aux vidéos, illustrant la profusion de contenus directement inspirés par le mouvement mais aussi dans un souci d’économie de textes. Leur rédaction en quatre langues : français, allemand, italien et anglais, semble avoir contraint le musée à adopter des écrits courts et synthétiques qui permettent de se focaliser sur les œuvres et sur les dispositifs muséographiques. Cela permet aussi d’avoir une ambiance générale très stimulante (lumières, sons, couleurs) et une visite fluide et agréable.

Vue de l’exposition TECHNO

En définitive, l’exposition vise en partie un public de non initié.e.s à l’univers de la techno en mettant en place des dispositifs comme une reconstitution de magasin de disques, des témoignages vidéos et des objets inédits pour un musée. La visite permet de revivre les évolutions et l’impact social de la culture techno, en rappelant que la vitalité de cette dernière découle des interactions riches entre les différents champs de la création artistique…et à présent les institutions culturelles ?

Selon Arnaud Idelon, auteur, critique d’art et chercheur associé à l’Université Paris 1, « le mouvement d’institutionnalisation est inéluctable, toutes les contre-cultures, le hip-hop, le graffiti, ont été institutionnalisées (…) La bonne manière de poser la question c’est : Quelles seraient les conditions d’une bonne institutionnalisation? »[4]

Un passage par les institutions culturelles pour (r)ouvrir le champ des possibles

À la fin du parcours de l’exposition Clubbing au Grand Palais Immersif, on peut lire cette phrase de l’auteur Tim Lawrence : « Si la fête ne résoudra pas les problèmes de ce monde, elle pourrait néanmoins être le lieu où nous pourrions commencer à en imaginer un autre. »

En mettant en lumière la fête comme lieu politique et acte de résistance, les institutions culturelles offrent un espace de réflexion également propice à réinventer des mondes, des modes de luttes et des dynamiques sociales. Les musées présentés ici, mais qui ne sont pas les seuls à le faire, s’emparent ainsi d’un sujet d’actualité et touchent des publics variés, habitués à fréquenter ces milieux festifs et musicaux ou non.

Vue de l’exposition Clubbing

Et Tim Lawrence de conclure : « Danser, se mélanger, se lier, communiquer, travailler, construire et prier, la nuit scintille encore d’un espoir utopique que la lumière du jour serait bien en peine de faire naître. »

Sasha Pascual

Pour aller plus loin

Expositions/Art/Animation

Retrouvez les informations liées à l’exposition Entre rave et réalité :

https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/les-evenements-de-la-bml/

Retrouvez les informations liées à l’exposition TECHNO :

https://www.landesmuseum.ch/fr/expositions/temporaire/2025/techno/techno#autres-expositions

Retrouvez les informations liées à l’exposition Clubbing :

https://grandpalais-immersif.fr/agenda/evenement/clubbing

Pour en savoir plus sur le projet Dance of Urgency (2019) de l’artiste Bogomir Doringer :

https://www.minimalcollective.digital/editorial/a-rave-review-bogomir-doringer-explores-the-political-bearing-of-the-dance-floor

https://bogomirdoringer.com/index_curation

L’atelier d’exploration Club, à la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs de Saint-Blaise (Paris 20ème), ça vous tente ? :

https://www.paris.fr/evenements/club-atelier-d-exploration-91254

Article/Littérature/Conférence/Débats

Pour une introduction à propos de la dimension politique de la fête :

https://video.blast-info.fr/w/dcBqMUE64esMsMsEx1KWGG

Un peu de lecture…l’ouvrage BOUM BOUM - Politiques du dancefloor (2025) d’Arnaud Idelon :

https://www.editionsdivergences.com/livre/boum-boum

Et le livre Love Saves the Day: A History of American Dance Music de Tim Lawrence 1970 – 1979 (2003) dont est issu la citation lu à Clubbing :

https://www.timlawrence.info/

À propos du label Club Culture : 30.11.24, FRAISSE Corentin, Le ministère de la Culture lance le label ‘Club Culture’, Tsugi.

https://www.tsugi.fr/le-ministere-de-la-culture-lance-label-club-culture/

[1]Michel Chomarat, né à Lyon en 1948, est une personnalité active dans la communication, la défense de la culture et du patrimoine imprimé, la politique et l'édition, ainsi qu'un militant pour les droits LGBT en France. ↩

[2]205.04.24, SALAMONE Lorenzo, Pourquoi la techno berlinoise est devenue un site du patrimoine de l’UNESCO, NSS France. https://www.nssmag.com/fr/lifestyle/36127/techno-berlino-unesco ↩

[3]329.10.24, Circulaire relative à la mise en œuvre du programme « Club Culture-lieu d'expression artistique et de fête », ministère de la Culture. https://www.culture.gouv.fr/catalogue-des-demarches-et-subventions/appels-a-projets-candidatures/club-culture-lieu-d-expression-artistique-et-de-fete ↩

[4]419.06.25, CHAVEROU Éric, Label, expositions : les clubs et le clubbing acteurs culturels enfin officiellement reconnus, France Culture. https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-info-culturelle-reportages-enquetes-analyses/label-officiel-expositions-les-clubs-et-le-clubbing-acteurs-culturels-enfin-officiellement-reconnus-5331217 ↩

Crédits photos : Landesmuseum / Musée national suisse, Bibliothèque municipale de Lyon / Sasha Pascual et Bibliothèque municipale de Lyon, Grand Palais Immersif / Sasha Pascual

#culturetechno #patrimoineimmaterieldelunesco #landesmuseum #bibliothèquemunicipaledelyon