« Le vent se lève, il faut tenter de vivre. » (Paul Valéry, Le Cimetière marin)

C’est dimanche, c’est le début des vacances : ni une, ni deux, je saute dans un train pour Paris pour me mettre à jour sur les expositions autour de l’écologie, à commencer par celle que présente le MAC VAL de mars 2020 à mars 2021. Cette expédition dominicale me réjouit d’avance : difficile de me combler davantage qu’en rassemblant les thèmes de la marche – voyage du quotidien – et de l’écologie dans une seule et même exposition.

L’exposition « Le vent se lève », dont le titre évoque l’éveil d’une prise de conscience de la crise écologique que nous traversons, est le dixième accrochage des collections du MAC VAL. A l’occasion de son quinzième anniversaire, l’institution choisit de s’ancrer dans une réflexion sur les rapports ambivalents qu’entretient l’humain à la Terre, dans une époque où les conséquences de l’entrée dans l’Anthropocène (« ce moment inaugural de l’histoire de notre planète où les activités humaines ont acquis le pouvoir d’agir sur le cours géologique de nos milieux de vie », pour reprendre les mots de Paul Ardenne1) deviennent indéniables. L’institution reste donc, par ce parti-pris thématique fort, fidèle à sa ligne d’expositions antérieures (voir Vertiges au Mac Val, Sarah Hatziraptis), toujours « en prise avec le monde ». Quatre-vingts œuvres de cinquante-deux artistes sont présentées dans cet accrochage qui s’étendra jusqu’à la fin 2021, faisant preuve d’une « collection vivante » dont les pièces, en constant dialogue les unes avec les autres, abordent la question de l’écologie sous une multiplicité d’angles et de visions croisées propices au débat et à la réflexion.

Une traversée de l’art écologique

J’entre dans un premier espace ouvert et lumineux. Le parcours, semi-directif, invite à flâner librement au gré de ce qui accroche l’œil. L’exposition s’organise autour de la question de la marche, qui fait office de fil rouge tout au long de la visite. Cette thématique est parlante pour les visiteurs puisqu’elle est le premier moyen dont dispose l’humain pour arpenter le monde. Elle permet par là même de donner une unité aux thématiques abordées dans cette exposition très dense, dépeignant des rapports au monde allant de l’émerveillement à l’inquiétude face à la destruction imminente. Le parcours entraîne le visiteur-arpenteur dans une traversée thématique mais aussi chronologique, puisqu’il confronte le temps long géologique au temps presque instantané de la technologie : le spectateur est le témoin de l’accélération du temps qui caractérise l’époque actuelle.

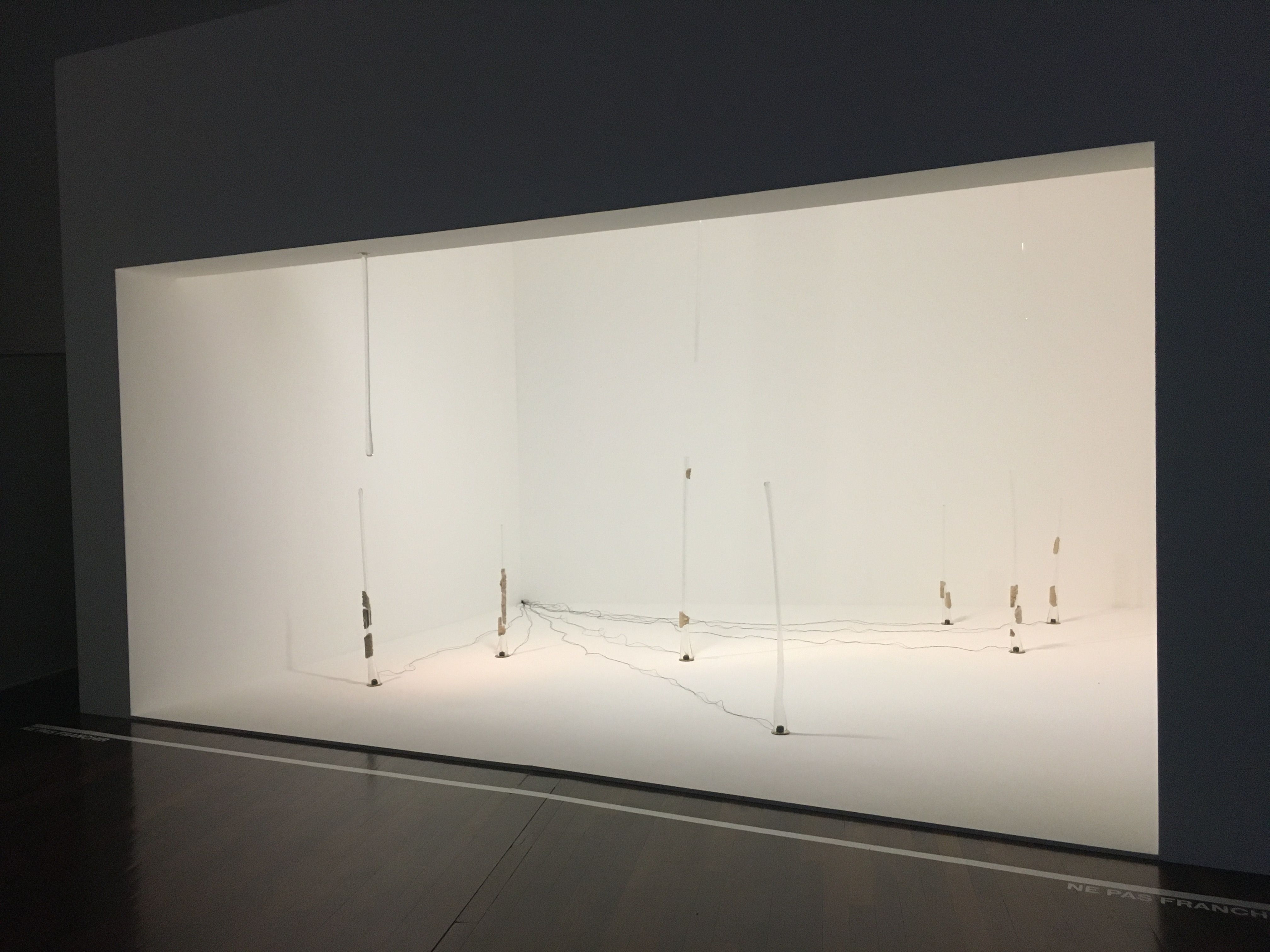

C’est par la géologie et l’archéologie que commence la visite, replaçant l’humain dans le contexte d’une temporalité géologique qui le dépasse et l’englobe. Les premières œuvres questionnent ainsi les traces qui subsistent, dans les couches successives du sol, du passé terrestre et des sociétés aujourd’hui disparues. Au centre du propos comme de la salle, se dresse la monumentale installation de Tatiana Trouvé, « Desire Lines » : la visite s’effectue en tournant autour de cette œuvre qui constitue le noyau de l’exposition. D’un côté de la salle est évoquée, non sans une certaine facétie, la quête perpétuelle du progrès, à travers des pièces s’intéressant aux inventions techniques de l’humanité. Sur le mur opposé, des démarches artistiques prônant le soin et la préservation d’une Terre qui constitue notre seul refuge répondent aux fictions apocalyptiques qui préfigurent les catastrophes auxquelles peut mener un progrès technologique sans limites. Au fond de la pièce, en dialogue avec le parc sur lequel ouvre la fenêtre, plusieurs œuvres questionnent et fusionnent les notions traditionnellement opposées de nature et de culture au sein de structures hybrides mêlant ressemblance formelle avec le végétal et techniques de création industrielles. Dans le même ordre d’idée, l’ensemble qui suit porte sur le paysage et son artificialité intrinsèque, en une gradation qui va de la représentation au remplacement pur et simple de la nature. En parallèle, d’autres relations possibles au monde sont explorées, du rituel à la constitution de nouvelles formes collectives de faire société dont la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, espace de lutte devenue laboratoire de nouvelles manières de vivre, est devenue le symbole. Un dernier espace est consacré à l’exploitation excessive des ressources naturelles, dont la monoculture de l’hévéa est un exemple, et aux conséquences de cette exploitation, rendues visibles par la disparition progressive d’oiseaux ou de certaines espèces végétales.

Après cette première salle aux murs blancs et lumineux, le spectateur pénètre dans une seconde salle obscure : ce fort contraste illustre l’entrée symbolique dans les profondeurs de la terre, cette zone étant dédiée aux imaginaires liés à la grotte. Spéléologue improvisé, le visiteur slalome alors entre des œuvres aux formes de stalactites, de squelettes énigmatiques et autres minéraux hybrides pour finalement remonter par une rampe en pente douce vers une autre salle entièrement dédiée à l’installation photographique et vidéo de Clément Cogitore, « Braguino ». Happé par cette œuvre immersive, le spectateur plonge dans l’univers à la fois sombre et onirique d’une communauté ayant choisi de s’installer loin des villes, au cœur de la forêt sibérienne, pour y vivre de manière autosuffisante en lien direct avec la nature.

La dernière salle de l’exposition revisite les topoï du romantisme que sont l’océan et la montagne : l’exposition s’achève ainsi sur l’installation « SWING » de Morgane Tschiember, dont la structure architecturale évoque sobrement la carcasse échouée d’une énorme baleine. La monumentalité de cette œuvre rappelle celle de l’installation de Tatiana Trouvé, que l’on aperçoit une dernière fois depuis la mezzanine avant de redescendre dans le hall, comme pour clore la visite par là où elle a commencé.

Rassembler dans une même exposition une telle diversité de thématiques, toutes constitutives du vaste champ de l’écologie, est ambitieux. Ce parti-pris semble néanmoins fructueux grâce à la fluidité de visite permise par l’ouverture des espaces et les choix scénographiques. Si aucun texte de salle n’est mis à disposition pour orienter le visiteur, les rassemblements thématiques autour desquels s’organise l’exposition sont clairs et propices aux échos entre les œuvres. Quelques recoins spécifiques sont ménagés pour matérialiser des unités thématiques, ou pour les œuvres vidéo nécessitant une plus faible luminosité, créant ainsi des ruptures de rythme dans la vaste salle. Le visiteur, novice ou chevronné quant à la question écologique, est libre de revenir sur ses pas pour confronter les points de vue et nourrir sa réflexion.

Lignes de désir : s’approprier le monde par la marche

Le choix de construire le propos en partant de la pratique de la marche comme manière de s’inscrire dans le monde et de revendiquer sa protection, plutôt que de commencer une nouvelle fois par le constat alarmant d’une destruction déjà en cours, permet de décaler le regard et d’approcher le sujet de l’écologie autrement que par un catastrophisme décourageant. Don de l’artiste au musée, les bobines monumentales et multicolores de l’installation « Desire Lines » de Tatiana Trouvé se dressent ainsi au centre de la première salle, attirant les regards où que l’on se trouve dans l’espace. Le titre, non dénué de poésie, fait allusion au terme utilisé par les urbanistes pour désigner les cheminements officieux et intuitifs empruntés par les piétons pour couper au plus court, plutôt que les itinéraires officiels prévus à cet usage. En effet, chacun des fils enroulés sur les deux-cent-douze bobines matérialise un itinéraire de promenade – un chemin de désir – traversant Central Parc, tout en évoquant plus métaphoriquement les grandes marches de l’humanité : l’installation prend ainsi la forme d’un vaste répertoire poétique.

Au-delà de sa monumentalité, l’œuvre invite le regardeur à s’approcher et à prêter attention aux détails, à devenir lui-même arpenteur et à se perdre entre les bobines pour se mettre à l’écoute des parcours dont l’œuvre porte l’histoire. Un peu au hasard, je me suis retrouvée nez à nez avec des bobines portant le nom de marches politiques, telles que la Salt March menée par Gandhi en 1930, mais aussi de dérives littéraires (celle de Borges et ses Senderos que se bifurcan) ou encore artistiques (comme celle de Francis Alÿs, artiste-arpenteur par excellence). L’œuvre Walks and all walks, qui adopte la forme d’une cartographie brodée, accompagne et complète l’installation en mettant en espace tous ces itinéraires sur un seul et même plan, à la manière d’une carte légendée. Cette invitation à la déambulation, à la création de sa propre ligne de désir par chaque visiteur, s’élargit à toute l’exposition : il en va de la relation au monde comme de l’expérience de visite, les deux s’appréhendent de manière sensible, par la marche et l’évolution du corps dans l’espace.

« La mémoire du sous-sol »

La question de la terre conçue dans sa matérialité et de la mémoire dont elle est porteuse traverse également l’exposition. Les toutes premières œuvres qui accueillent le spectateur s’intéressent ainsi à l’archéologie et à la géologie, plongeant le visiteur dans « la mémoire du sous-sol » évoquée par l’artiste Pierre Mayaux. Cette entrée en matière appelle à l’humilité : la finitude du temps humain et de ses grandes civilisations face au temps long des ères géologiques est rappelée par l’installation et la vidéo d’Ali Cherri, « Petrified / Fragments I », présentant sur une table lumineuse des fragments d’objets archéologiques provenant d’époques et de cultures différentes, mais ici assemblées pêle-mêle, décontextualisés comme pour montrer que du point de vue de la Terre, l’homme n’est que de passage et que déjà l’histoire des sociétés humaines se fond en un tout indistinct. Un crâne humain siège à l’avant du plateau, tout près du regardeur, comme pour le prendre à partie dans cette méditation aux airs de memento mori civilisationnel. L’installation « Time Capsules » de Khalil Joreige et Joana Hadjithomas, constituée de cinq carottages réalisés à Athènes, Beyrouth et Paris, va également dans ce sens. Exposés à la verticale, ces échantillons minéraux révèlent aux yeux du visiteur la succession des couches qui constituent le sol, habituellement invisible au regard : aux matières anthropiques de la surface succèdent les matériaux géologiques, mêlant notre histoire à celle de la terre. Un dessin archéologique légendé intitulé « Zig Zag Over Time » raconte, en une lecture plus poétique que scientifique du sol, un récit possible des catastrophes et régénérations dont peuvent témoigner ces prélèvements.

Vue de gauche : Ali Cherri, « Petrified / Fragments I ». Vue de droite : « Time Capsules », Khalil Joreige et Joana Hadjithomas. © Marion Roy

Cette thématique ressurgit plus loin, dans la seconde salle de l’exposition où l’expérience de visite prend des allures d’expédition spéléologique. L’installation « Acouskarstic » de Charlotte Charbonnel, reconstitution subjective d’une grotte, met l’accent sur les qualités plastiques et sonores de ce milieu souterrain. Happé par la lumière blanche contrastant avec la pénombre ambiante, par les reflets changeants des stalactites et stalagmites de verre sur lesquels s’accrochent des concrétions minérales aux formes irrégulières, et surtout par la douce ambiance sonore créée par le bruit irrégulier des gouttes d’eau tombant dans les profondeurs de la terre, le visiteur se sent vibrer à l’unisson de la respiration de la terre. En face, c’est une vision plus inquiétante du sous-sol que donne la vidéo « Si les heures m’étaient comptées » d’Angelika Markul : les images d’archive en noir et blanc retracent une expédition scientifique au cœur d’une mine mexicaine envahie par de gigantesques cristaux de sélénite. Ce milieu à la beauté fantastique, mais mortel pour l’homme, a été généré par la surexploitation du site : la vidéo, entre science-fiction et réalité, porte un regard singulier sur l’évolution naturelle des sites abîmés par l’exploitation humaine.

Vue de gauche : Vue de la deuxième salle de l’exposition, avec la vidéo « Si les heures m’étaient comptées » d’Angelika Markul sur la gauche. Vue de droite : « Acouskarstic », Charlotte Charbonnel. © Marion Roy

Questionner l’opposition nature/culture

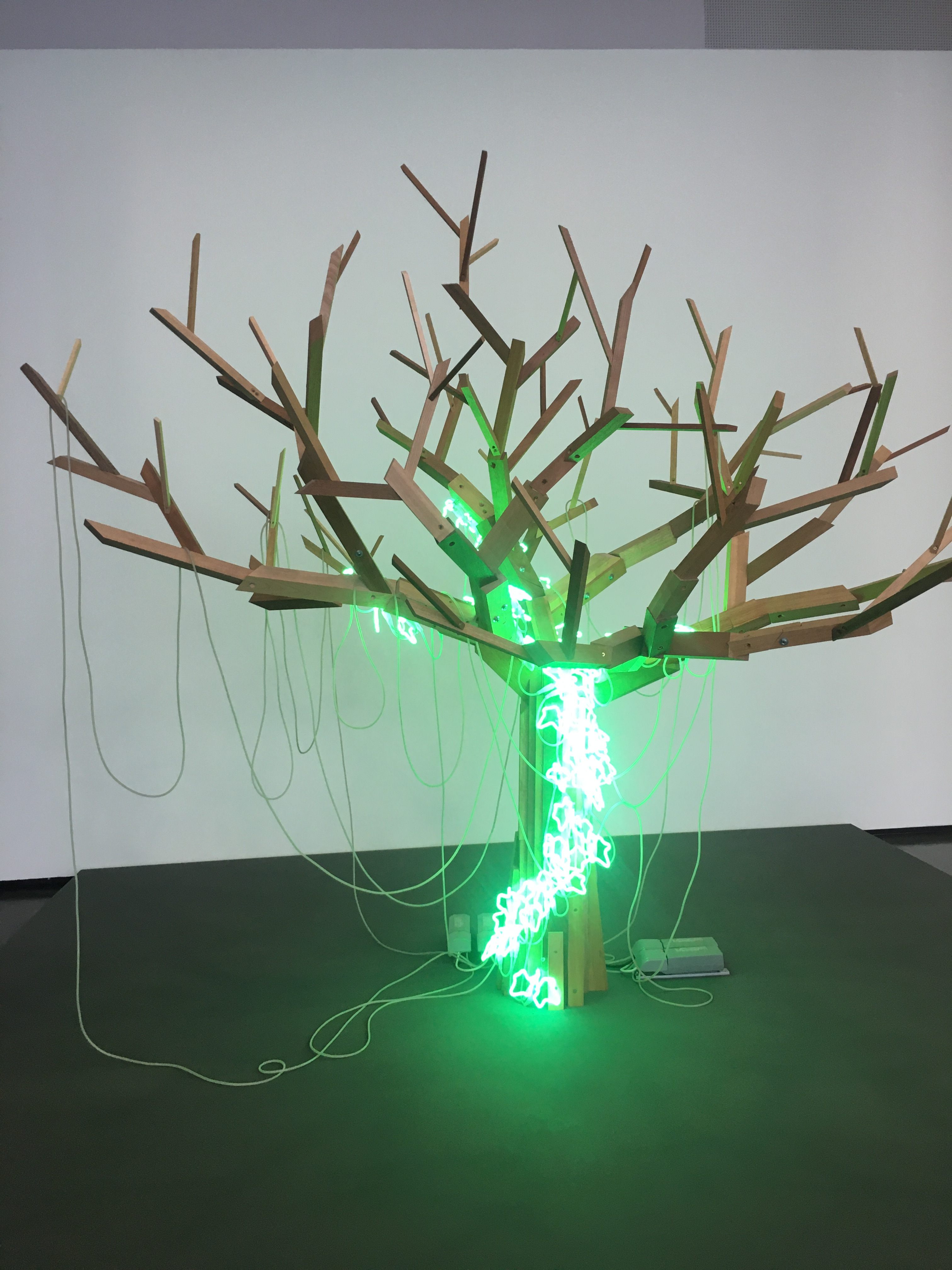

L’exposition s’emploie, tout au long du parcours, à questionner la pertinence de la traditionnelle opposition entre nature et culture. Dès l’entrée dans le hall, le visiteur est accueilli par l’arbre artificiel de Pierre Malphettes, son lierre en néons verts et ses câbles électriques en guise de racines, comme si un fragment du parc du musée s’était réfugié à l’intérieur du bâtiment, témoin de la porosité entre les catégories établies par la pensée occidentale.

Au fond de la salle, plusieurs sculptures d’éléments végétaux, présentées sur un socle, incarnent cette hybridité par le contraste entre leur forme végétale et leurs matériaux constitutifs. Les tiges et les feuilles en Tergal de « Retour Sauvage », la sculpture-plante de Laurent Pernot, sont ainsi recouvertes de la cendre produite par la combustion d’ouvrages choisis parmi la bibliothèque de l’artiste. Ce retour du livre à son origine végétale témoigne de la destruction des ressources naturelles des forêts, mais aussi de la destruction de la culture liée à la diffusion des livres. En reproduisant artificiellement le cycle de décomposition/régénération de la matière organique, l’artiste court-circuite le processus naturel sur lequel se base l’existence même du végétal. Les feuilles figées de la plante synthétique sont incapables de tomber pour se transformer en humus, ce sont donc les feuilles calcinées des livres qui se décomposent à leur place : l’œuvre, à la portée symbolique forte, devient le point de rencontre où s’interpénètrent nature et culture. Le placement de ces répliques de fragments végétaux près de la fenêtre ouvrant directement sur le jardin ne doit rien au hasard : ce parti-pris scénographique établit une communication visuelle fertile entre intérieur et extérieur, entre simili-végétal et élément végétal véritable, alimentant le propos des œuvres sur la fluidité et l’interpénétration qui peuvent exister entre le naturel et le culturel.

Vue de gauche : Pierre Malphettes, « L’Arbre et le lierre ». Vue de droite : Vue de l’exposition, avec la sculpture « Retour sauvage » de Laurent Pernot. © Marion Roy

C’est justement par le jardin que s’achève la visite. Plus exactement, elle s’y prolonge, puisque le jardin, ponctué de sculptures, fonctionne comme une extension de la salle d’exposition. Avant de partir, je passe par la petite hutte en brique rouge (« PANORAMA. Bell Pavilion ») qui accueille la vidéo « Animitas » de Christian Boltanski. Des clochettes japonaises en plein désert d’Atacama évoquent les âmes des personnes disparues ; leurs tintements dans l’immensité du désert appellent aussi les humains à l’humilité et au respect des écosystèmes dont dépend leur survie. Le visiteur est englobé par cette installation immersive : l’œuvre matérialise ainsi l’appartenance de l’humain à un monde auquel il participe mais qu’il ne saurait dominer, contrairement à ce qu’il aime à croire.

(voir Œuvre vidéo ou vidéo d'une œuvre ?, Sophie Delmas)

Marion Roy

#artcontemporain

#écologie

#MACVAL

Pour découvrir l’exposition (visible du 17 juin 2020 au 17 mars 2021) et les ressources mises à disposition par le MAC VAL : http://www.macval.fr/Le-vent-se-leve

1 Paul Ardenne, Un art écologique, p.12