Le Musée d'Art Moderne et Contemporain (MAMCS) de Strasbourg propose une exposition intitulée Mode d'emploi, explorant le concept des œuvres à protocole qui parcourent la création contemporaine depuis les années 1960 à nos jours. Cette exposition, à partir La Vie, mode d’emploi de Georges Perec, interroge les relations entre l'art, les visiteur.euses et les règles qui gouvernent la création artistique. À travers une série d’œuvres, parfois interactives, parfois strictement codifiées, Mode d'emploi invite le public à réfléchir à la manière dont des artistes conçoivent des œuvres non pas comme des objets finis, mais comme des processus, des actions, ou des protocoles à suivre.

Vue de Clay #2, Alicia Aycock, 1971 ©Adèle-Rose Daniel

L'exposition présente des œuvres d'Alice Aycock (art moderne), George Brecht (Fluxus, art conceptuel), Martin Creed (art conceptuel contemporain), Larva Labs (art technologique contemporain)), Louise Lawler (art conceptuel, appropriationnisme), Sol Lewitt (art conceptuel et minimalisme), Vera Molnár (art numérique et algorithmique), Claude Rutault (art conceptuel), Lawrence Weiner (art conceptuel) et Erwin Wurm (art conceptuel et minimalisme), parmi d'autres, qui se déploient dans l'espace aux côtés de documents et archives illustrant l'évolution de la création protocolaire, tant dans les arts plastiques que dans la musique ou le design.

Pensée dans une logique écoresponsable, Mode d'emploi est une exposition qui se distingue par l'absence de transport d’œuvres, l'utilisation d'une scénographie entièrement recyclée et de matériaux de récupération. Véritable projet collectif et en constante évolution, elle repose sur la collaboration active des publics et de nombreux partenaires, comme le Musée national d’art moderne - Centre Pompidou, du 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine, et du Festival Musica.

Qu'est-ce qu'une œuvre à protocole ?

Une œuvre à protocole est une création artistique qui repose sur un ensemble de règles précises, d’instructions ou de conditions à respecter pour qu’elle prenne vie. Ce protocole peut être une série d’étapes à suivre, un comportement à adopter ou une interaction à établir.

Cette nouvelle conception de l’œuvre d’art se distingue par son devenir allographe puisqu’elle est activée par une autre personne que l’artiste. De plus, l’œuvre d’art qui est souvent vue comme un objet finalisé, existe ici autant dans le processus que dans le résultat. En d’autres termes, l'œuvre n'est pas un produit fini, mais un dispositif, un ensemble de règles à expérimenter.

Ce modèle de création est attribué à Marcel Duchamp et László Moholy-Nagy, qui ont commencé à le développer dans les années 1960 au coeur des avants-gardes du XXème siècle. Dans les années 1950-1960, Sol LeWitt approche le protocole non pas seulement comme un moyen de produire une oeuvre mais aussi comme commentaire du processus de création en lui-même. John Cage introduit dans les mêmes années l’idée de composition aléatoires et un protocole basé sur le hasard pour composer de la musique. Le protocole connaît un tournant dans les années 1980-1990, à l’ère des nouvelles technologies et l’émergence de l’art numérique. Des outils numérique sont développés permettant de créer des œuvres générées par des codes informatiques suivant des protocoles. L’art interactif se développe également par le biais de créations artistiques issues de systèmes qui réagissent aux actions et aux choix des spectateur.ices. Dans les années 2000 et 2010, l’usage des technologies comme les blockchains et les NFT permet d’étendre l’idée de protocole à des systèmes décentralisés et immuables. De 2010 à aujourd’hui, les protocoles en art se sont diversifiés avec l’introduction de l’intelligence artificielle et de l’autorisation dans la création artistique.

L’évolution des œuvres à protocole durant la dernière décennie est marquée par l'intégration de nouvelles technologies, la participation accrue du public, l'automatisation des processus créatifs et une interrogation profonde sur l'éthique et l'impact des protocoles utilisés dans la société. Les œuvres à protocole ont quitté le domaine de l’expérimentation pour devenir des pièces centrales du discours artistique contemporain, engageant des réflexions sur la société, la technologie, et la manière dont les humains interagissent avec des systèmes complexes.

De nombreux artistes explorent la réutilisation et la réinterprétation des protocoles historiques d'art, comme ceux utilisés dans les avant-gardes des années 1960 et 1970 (systèmes de notation, art conceptuel, etc.) mais avec de nouveaux outils technologiques. Des artistes réintroduisent des stratégies comme les protocoles de création aléatoire, le codage ou les instructions en les réactualisant grâce à des moyens numériques ou automatisés (par exemple le duo Larva Labs).

Dans Mode d'emploi, l’exposition dévoile des œuvres qui reposent sur des protocoles divers : des performances, des situations de jeux, des règles de comportement, voire des interactions avec le public. La délégation est un élément crucial de l’œuvre à protocole. Cette délégation et le recours aux instructions devient un outil de libération de la création et de l’interprétation. Ainsi, Alice Aycock propose un protocole qui consiste à couler un mélange d’eau et d’argile dans une structure en bois et à laisser la boue sécher et se craqueler, faisant référence au contexte de la crise climatique.

Vue de Clay #2, Alicia Aycock, 1971 ©Adèle-Rose Daniel

Ces œuvres soulignent la dimension participative et interactive de l'art contemporain, où l'artiste ne contrôle plus totalement le résultat, mais confie aux visiteur.euses le rôle de co-créateur.ice ou de déchiffreur.euse du protocole.

L'Art comme processus et interaction

L'exposition se déploie autour de la notion de processus créatif. L'art, dans ce cadre, devient une action plutôt qu'un objet. Certains artistes préfèrent ne pas prédire le résultat final, laissant le hasard et les actions des visiteur.euses jouer un rôle primordial. Par exemple, des œuvres où le public est invité à manipuler des objets selon des règles précises, ou des installations qui ne prennent forme que lorsque les instructions sont suivies à la lettre.

Par exemple, l’œuvre Murmurs de Alicia Framis, invite les visiteur.euses à insérer dans un mur perforé des messages grâce au matériel mis à disposition (papier et encre invisible). C’est par l’intervention du public que l'œuvre se fait. Les protocoles peuvent être très simples, mais leur exécution amène une réflexion plus profonde. Avec Murmurs, l’artiste s’intéresse à l’interaction entre l’architecture et l’organisation des relations humaines par l’appropriation du mur de l’exposition.

Cette manière de faire reflète la volonté des artistes de remettre en question l'autorité traditionnelle de l'œuvre d'art en tant qu'objet autonome. L'œuvre à protocole permet ainsi une mise en lumière de la dimension collective et contextuelle de l'art : l’œuvre n’existe pleinement qu’au moment de l’interaction, que ce soit avec les visiteur.euses ou dans un cadre bien précis.

Dans une œuvre à protocole, la place accordée aux visiteur.euses change donc : ielles deviennent acteur à part entière, dont les actions ou décisions influencent l’évolution de l'œuvre. Cela remet en question la hiérarchie traditionnelle de l'art : l'artiste n'est plus seul maître.esse du processus créatif. Les règles et protocoles établis sont conçus pour guider, mais aussi pour libérer la créativité du public, qui devient ainsi co-créateur de l’expérience. Ce public peut donc être les visiteur.euses qui au sein de l’exposition suivent le protocole et activer l’oeuvre ; mais cela peut être également l’équipe du musée qui active le protocole et donne à voir le résultat de leur exécution.

Cette approche permet de briser les frontières entre les disciplines artistiques, en jouant sur des supports variés : installations, performances, sculptures interactives, ou encore objets transformés en instruments d’expérience. Les œuvres se réinventent selon les personnes qui les expérimentent et selon le contexte dans lequel elles sont présentées. Le Wall Drawing #346 de Sol Lewitt consiste en la reproduction de six figures géométriques selon les particularités de l’espace qui les accueille.

Vue de Wall Drawing #346, Sol Lewitt, février 1981 ©Adèle-Rose Daniel

Le protocole : Une invitation à l'expérimentation

Dans Mode d'emploi, l’art n’est plus seulement un produit esthétique mais devient un champ d’expérimentation, un terrain de jeu où la réflexion, la participation et même l’erreur ont leur place. L’exposition invite le public à remettre en question ses habitudes de consommation de l’art, l’incitant à penser autrement l’interaction avec une œuvre. Loin de se contenter d’être passif.ve, les visiteur.euses sont ici appelé.es à s’impliquer activement dans le processus de création, à se laisser guider par des instructions et à expérimenter les diverses possibilités offertes par l’œuvre.

Le prototype improvisé de type “nuage” de Yona Friedman propose de concevoir son propre nuage à partir de matériaux recyclés ; les instructions d’Erwin Wurm invitent à transformer son corps en sculpture, cela dans le cadre d’ateliers d’activation des protocoles.

Ainsi, certaines œuvres de l'exposition peuvent inviter les visiteur.euses à réaliser des actions spécifiques, parfois absurdes ou décalées, pour tester la frontière entre art et vie quotidienne. D’autres œuvres demandent des choix ou des réactions spontanées, questionnant les notions de liberté individuelle et de soumission à un cadre rigide.

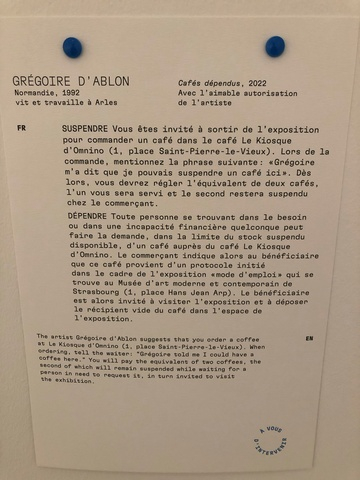

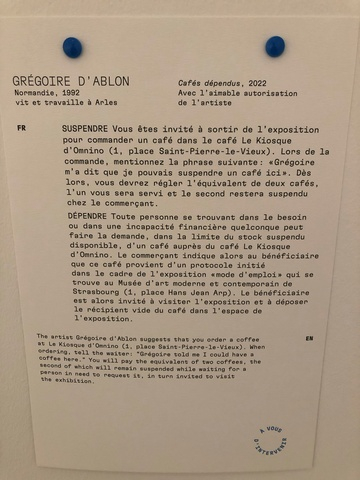

Les protocoles peuvent également s’exercer en dehors du lieu l’accueillant. C’est le cas des Cafés dépendus de Grégoire d’Ablon qui déploie un protocole à l’extérieur, à exécuter après l’exposition :

Vue du cartel de Cafés dépendus, Grégoire d’Ablon, 2022 ©Adèle-Rose Daniel

L’exposition Mode d'emploi redéfinit l'œuvre d’art en la présentant différemment, en tant que processus en constante évolution, où l’œuvre est toujours à faire, toujours en construction. En mettant l'accent sur les œuvres à protocole, le MAMCS nous invite à repenser notre manière de percevoir et de vivre l'art : non plus comme un simple objet à contempler, mais comme une expérience, un acte, une série d’instructions à suivre pour en saisir toute la profondeur.

L’exposition démontre la dimension participative et évolutive de l’art contemporain, et la manière dont le protocole, tout en étant une contrainte, peut devenir une porte ouverte à l’invention, à la réflexion et à la découverte. Mode d'emploi nous rappelle ainsi que l’art ne se limite pas à ce que l’on voit, mais s’étend à ce que l’on vit, à ce que l’on fait, et à ce que l’on crée ensemble.

Adèle-Rose Daniel

#Art moderne - #Art contemporain - #Exposition

Pour en savoir plus :