- Exposition

Exposer la gastronomie

C’est à la Documenta de Kassel, en 1997, qu’un chef cuisinier fut exposé pour la première fois. La gastronomie, présentée en tant qu’art, a suscité des débats sur sa muséification, défiant ainsi les codes de présentation culinaire traditionnelle. Aujourd’hui, des lieux d’exposition comme la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin à Dijon célèbrent la gastronomie.

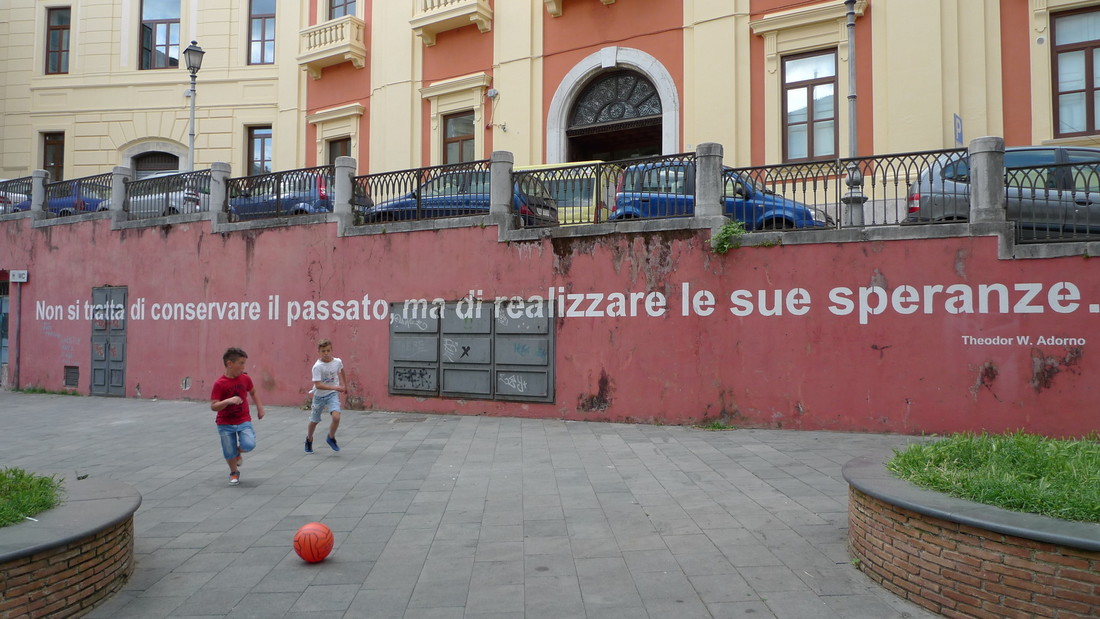

Exposition Et si on allait au resto ? LS

La gastronomie au coeur de l’exposition

En 1997, Ferran Adrià, considéré comme l’un des meilleurs chefs cuisiniers du monde, était exposé - au même titre que les artistes et plasticiens - à la Documenta de Kassel, en Allemagne, une exposition d’art contemporain d’envergure internationale. Cette participation a marqué un tournant en démontrant que la cuisine pouvait être présentée comme une forme d’art à part entière. L’exposition a suscité un vif intérêt en mettant en avant, par la photographie, ses techniques novatrices et sa cuisine comme laboratoire culinaire. En 2011, Pierre Gagnaire, chef cuisinier étoilé français et de renommée internationale, exprimait ses doutes quant à la muséification de la cuisine lors de discussions avec Catherine Flohic, dans l’ouvrage Un principe d’émotions. Il déclarait: “On ne peut pas exposer la cuisine. On n’a pas encore trouvé le moyen de la rendre muséable!” qui souligne les défis quant à la présentation de la gastronomie dans une perspective artistique, culturelle et muséographique. En 2013, la Somerset House de Londres accueillait une exposition rétrospective sur Ferran Adrià après la fermeture de son restaurant à elBulli. Des expositions qui questionnent la manière d’exposer la gastronomie.

Patrimoine immatériel et émergence de lieux culturels

Dans l’accroissement de cet intérêt, de nombreuses traditions et pratiques culinaires entrent sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. La Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires (MFPCA) porte le dossier de candidature du repas gastronomique des Français qui est inscrit en 2010, s’en suit le washoku en 2013, une tradition culinaire des japonais au Nouvel An, puis le savoir-faire du pizzaïolo napolitain en 2017, une liste qui ne cesse de s’accroître. Ces reconnaissances comme l’attrait pour les pratiques culinaires internationales, à l’étranger et en France, fait croître l’intérêt pour l’exposition et la valorisation de ce patrimoine culinaire, entraînant la création de nouveaux lieux culturels. En 2012, le Musée de la gastronomie à Prague s’engageait dans le récit de l’histoire des pratiques culinaires de la Préhistoire à nos jours en abordant le concept de plaisir en cuisine et de gastronomie. En 2023, l’ancien restaurant de Ferran Adrià se métamorphose en musée, renommé elBulli1846. En France, des réseaux de cités gastronomiques émergent. En 2016, la Cité du Vin à Bordeaux est créée - portée par la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, une fondation privée reconnue d’utilité publique qui promeut le patrimoine de la vigne et du vin. En 2013, le gouvernement confirme le lancement des quatre projets de Cités de la gastronomie, à Tours (2015), Lyon (2019), Dijon (2022), et Paris-Rungis (2027), offrant des espaces dédiés à l’exposition et à la célébration du repas gastronomique des français.

La Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon à la loupe

La Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin, située au cœur de Dijon, se distingue par la variété des espaces en son sein : quatre expositions autour de la gastronomie française et des Climats du vignoble de Bourgogne, un centre d'interprétation de l’architecture et du patrimoine - le 1204 - , des espaces destinés aux ateliers pédagogiques, un ensemble de commerces de bouche, une offre de restauration variée ainsi qu’une enseigne de librairie et des institutions de formation spécialisées. Par ses expositions, son objectif premier est de sensibiliser les visiteurs à l’importance de la gastronomie en tant qu’élément constitutif de notre culture et de notre patrimoine, tout en mettant en lumière les divers acteurs qui participent à cette richesse : producteurs, artisans, chefs, personnel de restauration, et bien d’autres. Dépourvue de collections proprement dites, à la manière des musées traditionnels, la Cité se démarque par son approche moderne et interprétative axée sur la médiation, l’interaction et l’expérience des visiteurs. L’appel aux sens est un parti-pris. Odorat, ouïe, vue, toucher, goût, c’est par ce biais que les visiteurs sont immergés dans l’univers de la gastronomie. Dans l’exposition permanente En cuisine, l’interactivité occupe une place prépondérante. Divers dispositifs, tels que “Odeurs de vin”, invitent les visiteurs à développer leur sens olfactif en apprenant à reconnaître les arômes caractéristiques des vins de Bourgogne. Dans la Chapelle des Climats et des terroirs, un écran tactile permet aux visiteurs de découvrir les personnalités marquantes, les génies des lieux, ainsi que les produits emblématiques de la région, tels que le pain d’épices ou la crème de cassis, en découvrant leur production, leur fabrication et leur valorisation. Durant toute l’année 2024, l’exposition temporaire Et si on allait au resto ? offre un regard sur une partie de l’histoire de la gastronomie, depuis l’émergence des premiers restaurants jusqu’à leur démocratisation - en prenant des exemples d’enseignes locales, témoins de cette évolution, comme “Aux Trois Faisans”, désormais disparue - permettant ainsi aux visiteurs de comprendre l’évolution de notre rapport à la restauration au fil du temps. Au-delà des exemples locaux développés ici, la Cité internationale de la gastronomie et du vin tient à s’inscrire dans une dynamique internationale. Dans Le Petit théâtre du bien manger et du bien boire, l’exposition aborde d’autres repas ou traditions culinaires inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, ainsi que les influences que d’autres cultures ont pu exercer sur nos codes et habitudes alimentaires, comme le service à la russe. Cette ouverture internationale se retrouve aussi dans une programmation riche en ateliers de découverte et de cuisine sur les traditions des pays qui nous entourent.

Exposition Et si on allait au resto ?, Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon, crédits : LS

De la gastronomie à l’art, de la littérature à la gastronomie

La gastronomie et l’art culinaire gagnent de plus en plus en reconnaissance au sein des grands musées d’art, qui les intègrent dans leurs expositions temporaires. Les tables du pouvoir au Louvre Lens en 2021, a révélé les liens étroits entre l’art et la cuisine à travers les siècles. Les Choses au Louvre Paris en 2022, a offert une immersion dans les natures mortes d’artistes français comme internationaux, mettant en scène des tableaux inspirés des plaisirs culinaires. Ces vanités influencées par la nourriture et les artefacts liés à la gastronomie, témoignent d’un regard ancien sur nos aliments et nous rappellent leur symbolique. En parallèle de ces expositions, de nouveaux événements contemporains émergent, plaçant la gastronomie au cœur de la création artistique. Le Prix Balzac, lancé en 2021 sous l’impulsion de personnalités telles que le directeur de la Maison de Balzac à Paris, Yves Gagneux, en est un exemple. Ce prix novateur invite des duos d’artistes et de chefs cuisiniers à interpréter la Comédie humaine d’Honoré de Balzac à travers des créations gastronomiques et artistiques. La gastronomie est non seulement de plus en plus présente dans l’art, mais elle est également de plus en plus valorisée en tant qu’art à part entière, capable d’inspirer et de transcender les frontières traditionnelles entre les disciplines artistiques.

Image 1 : Anatomie du chagrin - La peau et la chair éphémère, Mallaury Gabsi, 2023, Silicone et laiton broyé / 2023, Silicone et laiton broyé / Homard, argousier et combava crédits : Claire Curt

Image 2 : Anatomie du chagrin - Le veinage,Sabrina Vitali, 2023 (détail), Fil de laiton aplati et poli miroir, crédits : Claire Curt

Léa Sauvage

Pour en savoir plus :

- https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/1820-les-guides-numeriques-de-visite-outils-revolutionnaires-sans-limite

- https://www.citedelagastronomie-dijon.fr/que-faire-a-la-cite/expositions-et-cinema/a-la-table-des-francais/

- https://www.prixbalzac.com

#Gastronomie #Artculinaire #Exposerlagastronomie

Exposition Mode d’emploi au Musée d'Art Moderne et Contemporain de Strasbourg : Quand l'art se soumet à un protocole

Le Musée d'Art Moderne et Contemporain (MAMCS) de Strasbourg propose une exposition intitulée Mode d'emploi, explorant le concept des œuvres à protocole qui parcourent la création contemporaine depuis les années 1960 à nos jours. Cette exposition, à partir La Vie, mode d’emploi de Georges Perec, interroge les relations entre l'art, les visiteur.euses et les règles qui gouvernent la création artistique. À travers une série d’œuvres, parfois interactives, parfois strictement codifiées, Mode d'emploi invite le public à réfléchir à la manière dont des artistes conçoivent des œuvres non pas comme des objets finis, mais comme des processus, des actions, ou des protocoles à suivre.

Vue de Clay #2, Alicia Aycock, 1971 ©Adèle-Rose Daniel

Qu'est-ce qu'une œuvre à protocole ?

|

|

Vue de Clay #2, Alicia Aycock, 1971 ©Adèle-Rose Daniel

Ces œuvres soulignent la dimension participative et interactive de l'art contemporain, où l'artiste ne contrôle plus totalement le résultat, mais confie aux visiteur.euses le rôle de co-créateur.ice ou de déchiffreur.euse du protocole.

L'Art comme processus et interaction

Vue de Wall Drawing #346, Sol Lewitt, février 1981 ©Adèle-Rose Daniel

Le protocole : Une invitation à l'expérimentation

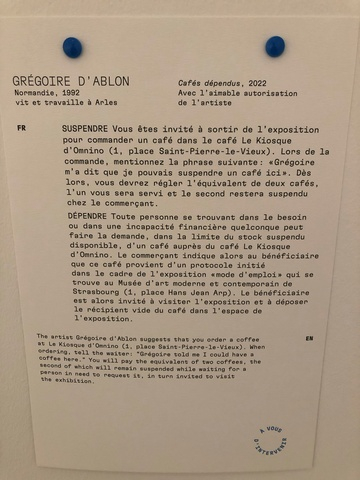

Vue du cartel de Cafés dépendus, Grégoire d’Ablon, 2022 ©Adèle-Rose Daniel

Adèle-Rose Daniel

#Art moderne - #Art contemporain - #Exposition

Pour en savoir plus :

Femmes dans la peinture occidentale : entre effacement, esthétisation et lutte pour l’émancipation

“Vous m’avez faite statue, et toujours je me suis tue”, chantait Anne Sylvestre (1975) dans Une sorcière comme les autres. Cette phrase résume l’essence de la condition féminine dans l’histoire de la peinture occidentale : les femmes y sont vues, célébrées parfois, mais rarement entendues. Leur parole est figée, leur corps sublimé ou démembré, leur place créatrice contestée.

Bien que la mythologie grecque attribue à une femme l’invention même de la peinture, Callirrhoé, fille du potier Dibutade, l’histoire de l’art a méthodiquement effacé les femmes de ses récits. Comme le rappelle Virginia Woolf dans Une chambre à soi (1929), l’art requiert des conditions matérielles et intellectuelles d’indépendance, longtemps refusées aux femmes.

Sofonisba Anguissola, Autoportrait au chevalet, 1556

Une silenciation systémique : quand créer devient une transgression

Pendant des siècles, les femmes ne pouvaient ni fréquenter les académies, ni accéder aux cours de nu, ce qui les empêchait de pratiquer les genres les plus prestigieux comme la peinture d’histoire. Des figures comme Artemisia Gentileschi (1593- 1653) ou Rosalba Carriera (1673-1757) sont saluées comme des “exceptions” dans un monde qui n’a pas été conçu pour elles. Leur réussite n’est jamais pleinement admise ; elle est toujours “extraordinaire” : Rosa Bonheur, par exemple, est reconnue parce qu’elle “peint comme un homme", selon ses contemporains. Mais c’est bien là le problème : elles restent l’exception qui confirme la règle. Leur talent est loué, à condition qu’il “déjoue leur féminité”. Chaque réussite féminine doit justifier l’injustifiable, une structure qui invisibilise systématiquement leur génie.

Cette dynamique révèle une violence plus insidieuse que l’exclusion brutale : celle de la norme qui naturalise l’absence des femmes, de l’élitisme qui fait du génie un territoire exclusivement masculin, comme l’a souligné Linda Nochlin dans son essai fondateur Why Have There Been No Great Women Artists? (1971). Elle explique notamment que la peinture est un médium tellement encadré dans les conditions du patriarcat que ce soit dans sa réalisation dans son accès, dans ses représentations, discours, narrations, qu’il était nécessaire pour les femmes d’opter pour d’autres médiums artistiques. La peinture en quelque sorte est un art fait pour les hommes et par les hommes : un boys club. De plus, le système de reconnaissance est lui-même fait par et donc pour les hommes.

L’accès à la “fabrique des génies”, selon l’expression de Sophie Chauveau (Picasso, le Minotaure : 1881-1973, 2020), est verrouillé. Même talentueuses, les femmes sont reléguées aux marges de l’histoire de l’art, souvent réduites à des mères, épouses, muses, jamais artistes “en propre”. Peindre relevait et relève d’un privilège masculin.

Sur la toile : réification, regard masculin et violence esthétisée

Être absente des sphères créatrices ne signifie pas être absente de l’art. Au contraire : les femmes peuplent les tableaux, mais comme objets de contemplation. La muse est omniprésente, incarnation idéale de la beauté, souvent nue, toujours disponible. Mais cette disponibilité n’est pas innocente : elle répond au male gaze, ce “regard masculin” qui, selon Laura Mulvey, façonne la culture visuelle occidentale et place la femme dans une posture passive, décorative, sexualisée.

John Berger, dans Ways of Seeing, note que les femmes sont « d’abord une vision à regarder » (épisode 2, BBC, 1972 : “a woman in the culture of privileged Europeans is first and foremost a sight to be looked at.”), leur nudité étant construite pour être vue, consommée. Le nu féminin n’est pas l’expression d’un corps libre, mais d’un corps mis à disposition. Suzanne, dans les nombreuses toiles représentant l’épisode biblique de “Suzanne et les Vieillards”, incarne cette réification : elle est peinte nue, passive, souvent sans réaction face au harcèlement, tandis que le contraste chromatique attire délibérément l’œil sur sa peau. Sauf dans la version d’Artemisia Gentileschi, où enfin Suzanne repousse la main qui s’avance vers sa poitrine.

Le nu devient une norme esthétique, un critère de beauté, une source d’érotisme, mais exclusivement féminin. Les nus masculins moins fréquents, et rarement sexualisés. Le nu féminin, au contraire, est une exposition constante, une vulnérabilité imposée. Même les scènes les plus banales, comme les bains peints par Degas, sont marquées par cette sexualisation, ces angles de vue qui exposent sans libérer. Le nu féminin est ainsi un genre en soi, célébré par les académies, glorifié dans les musées, mais rarement interrogé pour ce qu’il est : une mise en scène de la passivité, de la disponibilité, de la domination.

Artemisia Gentileschi, Suzanne et les Vieillards, 1649

Du fantasme à la violence : la beauté comme prétexte à la domination

Le corps féminin n’est pas seulement regardé ; il est déconstruit, fragmenté, violé parfois, au sens littéral. Pablo Picasso en est un exemple frappant. Il dit de la nature qu’elle existe “pour qu’on puisse la violer”, et ses toiles traduisent ce pouvoir de domination. Sa muse Marie-Thérèse Walter est peinte nue et endormie, soumise à son désir. Dora Maar, elle, est transformée en harpie, en pleureuse déformée. Le peintre introduit même le Minotaure, symbole mythologique de la sauvagerie, pour figurer des scènes explicites de viol.

Cette esthétique de la violence trouve un écho chez d’autres artistes comme Kasimir Malévitch ou René Magritte, dont Le Viol (1934) est une illustration glaçante du morcellement sexuel. Le nu devient alors prétexte à représenter la femme sans nom, sans voix, sans résistance, et à célébrer cette esthétisation brutale dans les institutions artistiques. Le corps féminin devient un motif que l’on peut mutiler, sexualiser, exhiber, toujours sans consentement. Ce n’est plus la femme que l’on célèbre, mais son image, sa fragmentation, son absence.

Réponses, réappropriations, résistances

Face à cette violence symbolique et matérielle, les femmes artistes n’ont pas attendu le XXIe siècle pour répondre. Depuis la Renaissance, certaines ont investi les genres majeurs, détourné les codes, ou simplement insisté pour peindre, malgré tout. Dès le XVIIe siècle, des femmes comme Elisabetta Sirani ou Judith Leyster cherchent à imposer leur regard. Mais c’est surtout à partir des années 1970 que la contestation devient collective, avec la montée de l’art féministe et l’activisme d’artistes comme les Guerrilla Girls. Portant des masques de gorilles pour préserver leur anonymat, elles dénoncent l’invisibilisation des artistes femmes et les inégalités d’exposition. Leur slogan choc, “Faut-il être nue pour entrer au Metropolitan Museum ?”, résume toute l’hypocrisie du système.

D’autres artistes osent représenter des corps féminins non sexualisés, en action, en mutation, parfois même enceintes ou vieillissants, autant de formes bannies des canons classiques. L’artiste Paula Modersohn-Becker (1876-1907) contribue à changer les opinions sur ce qui est à peindre et ce qui n’est pas à peindre en réalisant le premier autoportrait de femme nue et enceinte de surcroît avec son Autoportrait au sixième anniversaire de mariage. À travers ces œuvres, les femmes ne sont plus objets de désir, mais sujets de leur propre narration. Aujourd’hui encore, les artistes contemporaines comme Jenny Saville (1970-) ou Paula Rego (1935-2022) déconstruisent les représentations dominantes, mettent en scène leurs propres corps, interrogent les standards esthétiques et les identités de genre. Elles font de l’art un terrain de lutte, un espace de réappropriation et de résistance. La question de l’auto-représentation devient centrale : qui peint, qui regarde, qui est regardé ? L’art devient un terrain politique. Reprendre la parole, c’est aussi reprendre le pinceau.

Paula Modersohn-Becker, Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag, 1906

Réécrire l’histoire de l’art

Il nous faut alors déconstruire les récits dominants, revaloriser les artistes femmes, déceler dans les canons esthétiques les traces de violences genrées. Surtout, il faut changer notre manière de voir : non plus consommer les images, mais les interroger ; non plus admirer la beauté, mais questionner ses conditions de production.

Il ne s’agit pas de censurer les chefs-d'œuvre du passé, ni de rejeter en bloc l’histoire de l’art. Mais bien de la compléter, de la complexifier, de lui redonner ses voix perdues. Car si les femmes ont longtemps été réduites au silence, leur retour sur la scène artistique, créatrices, critiques, historiennes, militantes, est en train de changer les règles du jeu. Et peut-être, enfin, de faire parler les statues.

Dans un monde où l’image est omniprésente, cette lecture critique de la peinture européenne devient un outil précieux. Car les corps que l’on regarde racontent aussi les silences que l’on impose, et les luttes qui restent à mener. Ce mécanisme de marginalisation s’étend de manière encore plus marquée à l’ensemble des artistes issu.es de groupes minorisés, qu’il s’agisse de personnes racisées, LGBTQIA+, en situation de handicap ou issues de milieux sociaux précaires. Pour ces artistes, l’invisibilisation est souvent plus profonde, plus structurelle encore, et les efforts à fournir pour leur reconnaissance pleine et entière demeurent titanesques.

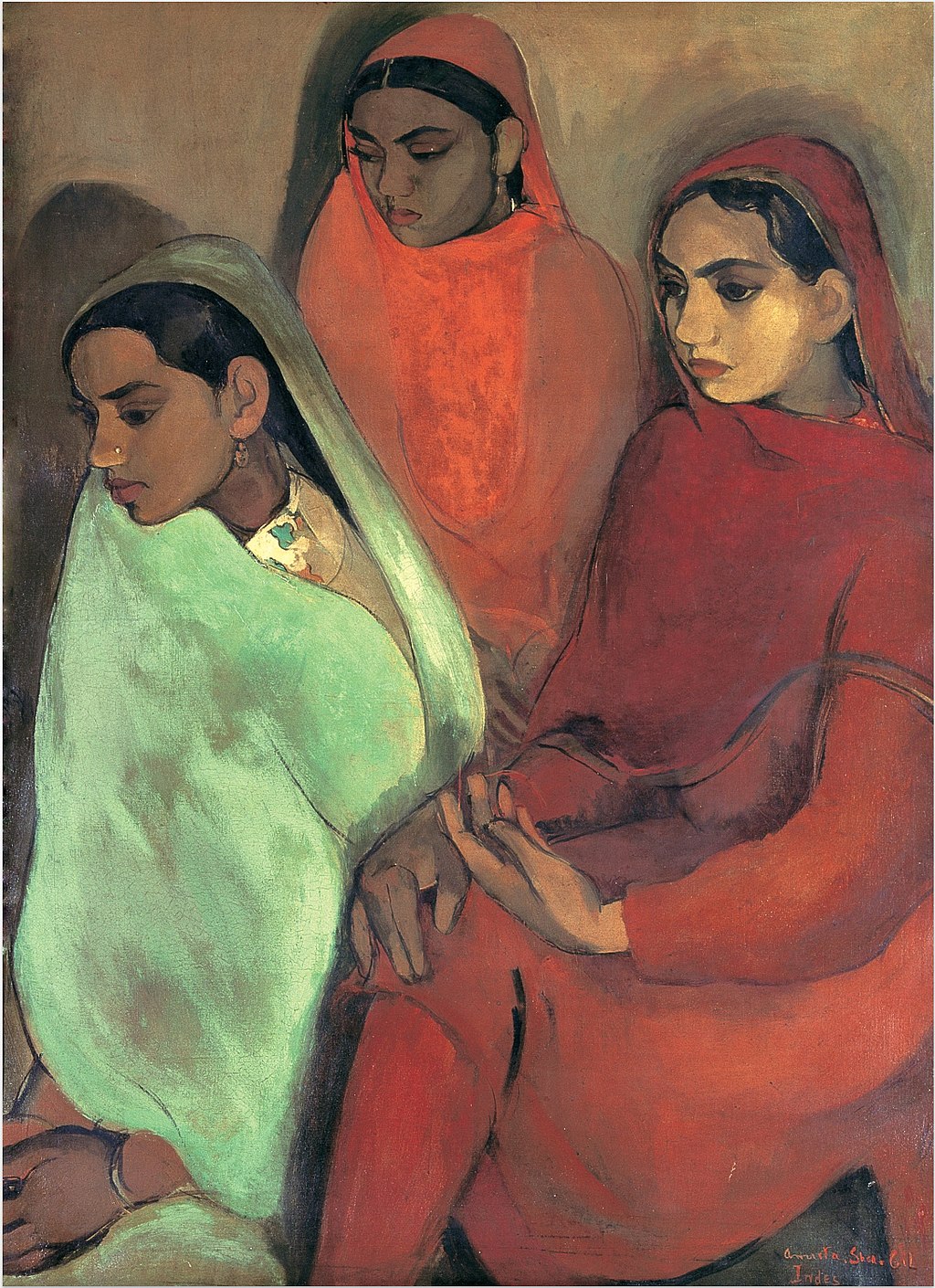

Amrita Sher-Gil, Group of three Girls, 1935

Exposer

Ces dernières années, nombre d’institutions muséales ont choisi de consacrer des expositions entières aux artistes femmes, parfois dans une démarche sincère de revalorisation historique, parfois davantage par souci de visibilité ou d’opportunisme culturel. Parmi ces initiatives, on peut citer : Où sont les femmes ? (Palais des Beaux-Arts de Lille, 2023) ; elles@centrepompidou (Paris, 2009) ; Peintres femmes. Naissance d’un combat 1780-1830 (Musée du Luxembourg, 2021) ; le FAMM (Femmes artistes du musée de Mougins) ; ou encore Elles font l’abstraction (Centre Pompidou, 2021). Si ces initiatives permettent, à juste titre, de sortir de l’oubli de nombreuses créatrices invisibilisées, elles soulèvent aussi une question de fond : ne participent-elles pas, malgré elles, à la perpétuation de la singuralisation qu’elles prétendent combattre ?

En isolant les artistes femmes dans des accrochages spécifiques, on risque de les distinguer encore des "grands maîtres" de l’histoire de l’art, ceux-là même qui continuent de faire l’objet de rétrospectives magistrales et de monographies “neutres”. L’exposition “de femmes” devient alors un genre en soi, où le genre de l’artiste prévaut sur son œuvre, sa technique ou ses thématiques. L’exposition Pionnières, Artistes dans le Paris des Années folles au Musée du Luxembourg (2022) a certes eu le mérite de mettre en lumière des artistes femmes, mais son approche “catalogue” peut prêter à critique : en ne retenant que celles qui pouvaient être qualifiées de "pionnières", l’exposition donne l’impression que seules les trajectoires d’exception méritent d’être valorisées, renforçant ainsi l’idée d’un génie féminin rare et marginal devant faire doublement ses preuves. Cette démarche risque de renforcer l’idée que la valeur artistique des femmes ne se justifie qu’à travers leur caractère exceptionnel, plutôt que de les inscrire naturellement dans le paysage artistique de leur époque. Ce type de programmation, s’il rompt temporairement le silence, court le risque d’essentialiser l’acte de création féminin, comme si être une femme artiste était en soi un sujet plus important que l’art qu’elle produit.

Ce cloisonnement contribue à renforcer la logique d’exception : l’artiste femme devient “la femme artiste”, une figure à part, encore étrangère au canon dominant. Il ne s’agit plus de faire entrer les femmes dans l’histoire de l’art, mais de les exposer dans un espace séparé, souvent temporaire, où elles demeurent “invitées” plutôt qu’intégrées. Ainsi, une avancée apparente peut masquer une nouvelle forme de relégation.

Certaines initiatives méritent d’être saluées, comme le Frauenmuseum de Bonn (1981) ; l’intégration des cartels de l’exposition Où sont les femmes ? dans le parcours permanent ; ou encore l’association AWARE (2014), qui œuvrent à une meilleure visibilité des artistes femmes en proposant des ressources documentaires et un travail de valorisation essentiel. Si ces dernières peuvent également passer par la singularisation, cela peut sembler être un outil obligatoire et nécessaire pour inscrire le changement.

Adèle-Rose Daniel

#Femmesdanslapeintureoccidentale #effacement #esthétisation #lutte

RIEN NE DOIT 10 PARAÎTRE

Les 12 ans du Mimil, un emblème bordelais mis à l’honneur à l’espace Saint-Rémi

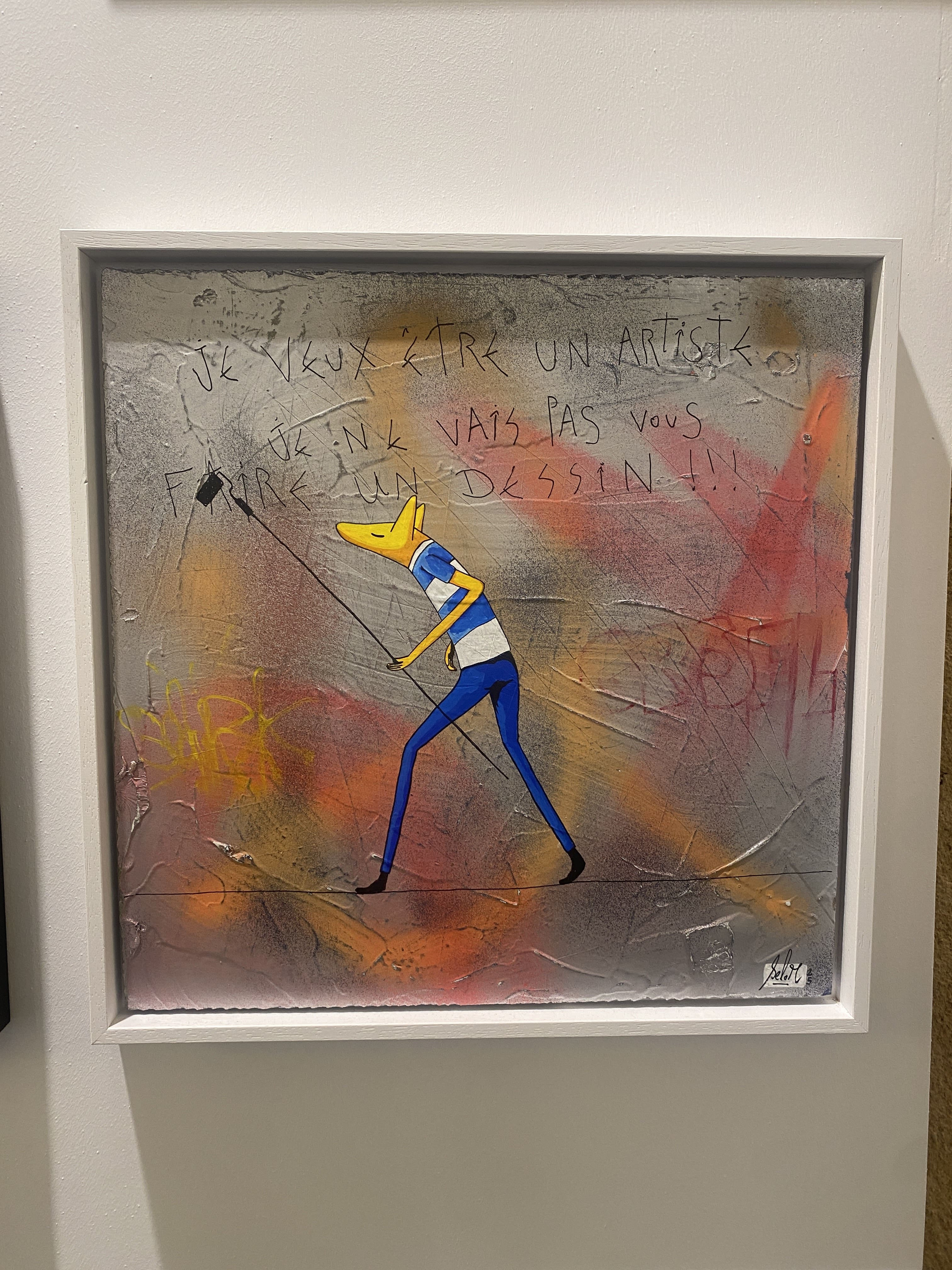

"Je veux être un artiste. Je ne vais pas vous faire un dessin !"

— Selor

L’anniversaire

Le Mimil fête non pas ses 10 mais ses 12 ans. Pour l’occasion, une exposition est installée dans le prestigieux Espace Saint-Rémi, au cœur de Bordeaux. Intitulée « Rien ne doit 10 paraître », cette exposition met à l’honneur l’univers de Selor, créateur du Mimil, figure bien connue du paysage urbain bordelais.

Cette rétrospective gratuite est organisée en partenariat avec la ville de Bordeaux et l’association L’Art du Dehors. À mi-chemin entre l’humain et l’animal, le Mimil est devenu une icône de la scène street art locale. Avec lui, Selor s’exprime, murmure, dénonce, rêve. L’exposition comprend une trentaine d'œuvres de l’artiste.

Les murs ont des âmes

L’exposition prend place dans un lieu tout aussi symbolique : l’église désacralisée Saint-Rémi, monument historique érigé entre le XIe et le XVe siècle. Après avoir été magasin, écurie, garage ou encore entrepôt du musée d’Aquitaine, le bâtiment a été réhabilité à la fin des années 1990. Depuis, il est confié à la Direction générale des affaires culturelles pour accueillir des projets culturels. Aujourd’hui, l’espace Saint-Rémi est au cœur d’une expérimentation culturelle, visant à soutenir les arts visuels dans toute leur diversité, de la photographie au design, en passant par le cinéma et les arts plastiques. Trois formats coexistent : expositions, résidences d’artistes et temps forts culturels.

Dans cette optique, l’exposition de Selor montre comment un lieu public et gratuit peut devenir un véritable aimant culturel, rivalisant avec des lieux culturels plus institutionnels. Ce qui frappe d’emblée dans l’exposition « Rien ne doit 10 paraître », c’est la liberté totale que ce soit dans le ton comme dans la forme. En effet, l’artiste a bénéficié d’une carte blanche de la ville pour concevoir l’événement dans son intégralité. Scénographie, sélection des œuvres, invitations à d’autres artistes, performances : tout a été pensé par Selor lui-même. Cette liberté a ses limites : certains cartels sont absents ou difficilement lisibles, d’autres simplement imprimés sur des feuilles A4, souvent trop petites. Mais peut-on vraiment le reprocher à un lieu géré par l’artiste lui-même, sans grands moyens ? L’exposition n’en reste pas moins lisible, et chaque œuvre trouve sa place. La diversité des formats permet de découvrir tout l’univers de l’artiste. Une exposition bien différente de celles des années précédentes comme à l’Institut Bernard Magrez en 2022 ou en 2024 à la salle l’Escoure de Lacanau.

Selor, fidèle à lui-même, ne cherche pas à être omniprésent. En accord avec sa démarche : l’art de rue n’est pas une performance continue, mais un geste libre, laissé à l’interprétation de chacun.

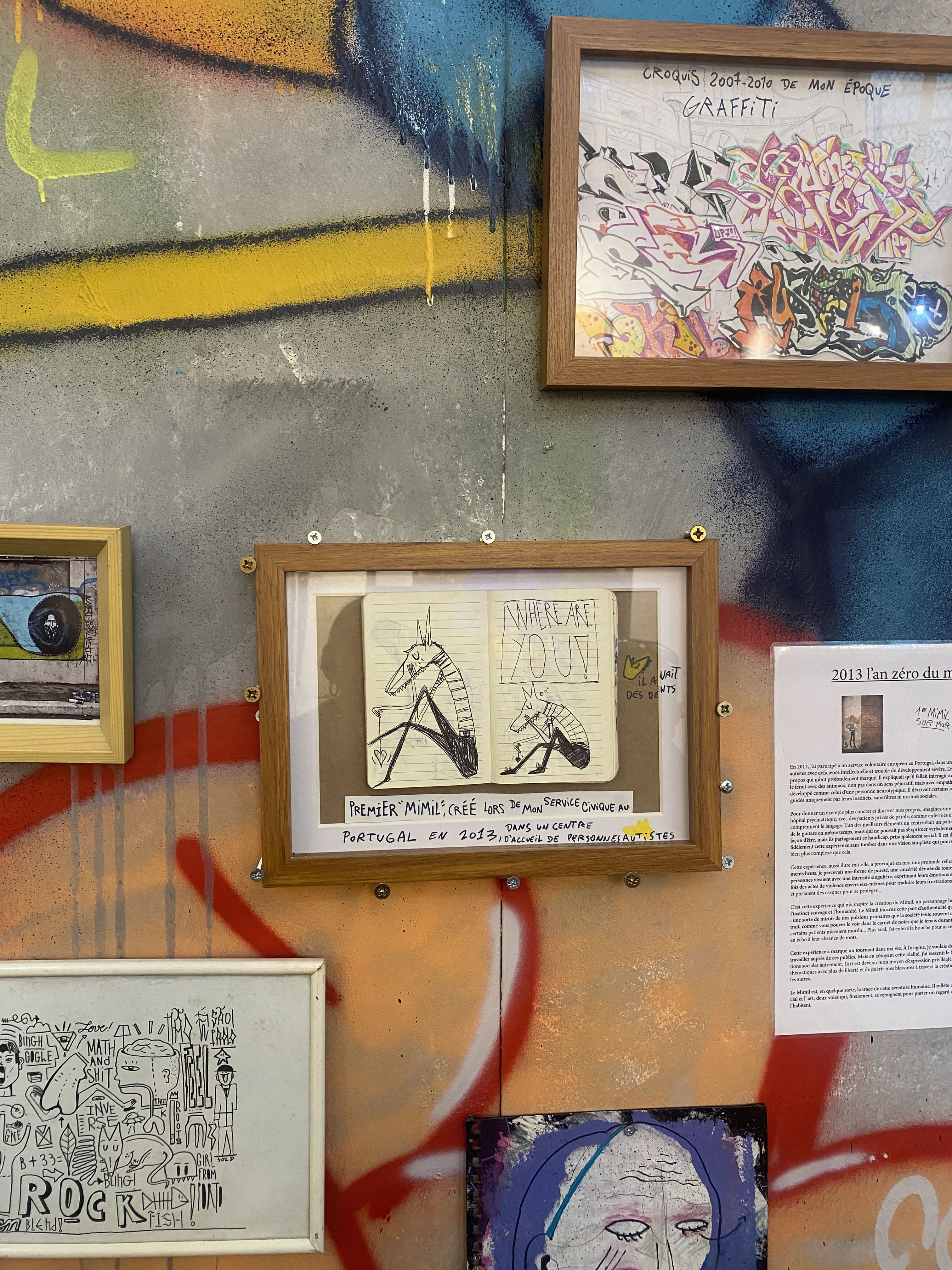

Le premier Mimil, Selor, © C. D-C

Selor ? Poète e-lettré, dessinateur naïf, décorateur sauvage

David Selor est un artiste discret, dont l’univers a marqué l’espace urbain bordelais depuis plus de dix ans. D’abord il est graffeur, il commence par investir les murs de la ville avec des messages percutants ponctués d’humour parfois poétiques mais avec un sens profond.

“ Faites le mur, pas la guerre”, “ un peu de couleurs dans un monde sans but” “ j’ai toujours rêvé d’avoir un rêve”.

L’envie de travailler le lettrage et de graffer serait venu à Selor dès le CM2. C’est lui qui le dit. L’artiste Seron Monbaton a fait une fresque dans son école primaire et c’est là que tout aurait commencé. Selor débute le graffiti très tôt, Selor se forme en autodidacte, explorant les techniques, les formats, les supports. Ainsi, en se baladant dans Bordeaux on découvre ses œuvres, parfois par surprise. En effet, l’artiste ne cherche pas la reconnaissance mais plutôt la liberté de s’exprimer. Dans l’exposition, on peut voir le premier Mimil, créé lors du service civique de l’artiste au Portugal en 2013 dans un centre d'accueil de personnes autistes. Ainsi, né le Mimil. Un personnage à la tête animale et un corps humain qui incarne selon lui les troubles du spectre autistique.

œuvre de Selor, © C. D-C

Quel.le bordelais.e ne connaît pas le Mimil ?

Le Mimil est mi homme mi loup et porte une marinière bien française, puisque Selor est à l’étranger lorsqu’il crée ce personnage et qu’il souhaite faire un clin d’œil à la France. Le choix de la couleur jaune n’est pas anodine, elle attire. Dans l'exposition, il est décliné sur différents supports comme la peinture à l’huile, la sculpture ou encore le collage. On peut donc voir un Mimil géant, de dos, en toge blanche …

La diversité des médiums choisis témoigne de l’évolution de l’artiste et de la richesse de son univers. L’espace Saint-Rémi, avec sa hauteur sous plafond et son architecture brute, permet une mise en scène ambitieuse. Le visiteur tourne autour des cimaises, longe les murs, s’accroupit, prend en photo. L’exposition se veut dynamique et marquante surtout avec un Mimil géant allongé sur le sol qui accueille les visiteurs. Certaines œuvres reprennent des grands classiques, comme Le Voyageur contemplant une mer de nuages de Caspar David Friedrich ou des références aux peintures rupestres. D’autres évoquent les codes artistiques de Basquiat. Selor ne copie pas : il s’approprie et transforme, réinvente à sa manière des symboles connus pour y insérer le Mimil. Les citations, présente sur la plupart des œuvres emblématiques des graffitis de l’artiste, interpellent. : “Être à la recherche du bonheur est une preuve de tristesse” ou “Aimer à en perdre la raison, puis désaimer à en perdre la maison”. Ce personnage jaune orange porte des messages, fait réfléchir ou rire le public. Pour acquérir une œuvre de Selor, il faut se rendre sur son site internet mais tout se passe en message privé. Pour avoir plus d’informations il faut obligatoirement le contacter car son catalogue ne présente pas les œuvres exposées.

œuvre de Selor, © C. D-C

Selor, un artiste bien accompagné

L’exposition est aussi collective. Plusieurs artistes de la scène street art ont été invités à exposer aux côtés de Selor :

A-MO, Atom Ludik, Carni Bird, Maïté Millieroux, Mika, Möka, Neshöba, Nigoull, Noty Aroz, Perro, Piko Paséos, MR Poulet, Marc Pouyet, R-Nuage, Rouge.

Chacun.e.s apportent sa touche, sa couleur, son style et sa lecture du monde. Le résultat est au final une exposition collective vivante. Lors de la clôture de l'exposition, une performance artistique a été réalisée par Vida Moka, Zarbfullcolor, Carni Bird, Demiemolle2, Protez : les artistes ont graffé sur les œuvres de Selor et les murs de l’exposition. Cette performance s’inscrit parfaitement dans la démarche des artistes.

L’exposition est donc finie mais Selor ainsi que les autres artistes continuent leur démarche. Mercredi 2 Avril 2025, Selor, Mr Poulet, A-MO ont créé pour la Spa de Bordeaux une fresque. Toujours sous le trait humoristique, cette fresque vient tout de même rappeler l'engagement des artistes pour la cause animale. Car oui, Selor, à travers le Mimil, interroge notre rapport à la nature et aux êtres vivants. L’art est ici un moyen de militer avec douceur certes, mais aussi avec fermeté et conviction.

Pas besoin de grands discours, de fioritures, le Mimil est là : ouvrez l'œil, il n’est jamais très loin au détour d’une ruelle bordelaise.

Charlotte Dollet-Cormac

#lemimil #exposition #bordeaux #Selor

Pour en savoir plus :

https://www.instagram.com/s_e_l_o_r/?hl=fr , instagram de l’artiste

https://www.facebook.com/Societeprotectricedesanimaux/posts/artiste-solidaire-selor-un-grand-merci-%C3%A0-lartiste-s_e_l_o_r-pour-avoir-sublim%C3%A9-l/1118629996971572/ fresque à la Spa de Bordeaux

https://www.urbanarts.fr/le-mimil-fete-son-anniversaire-a-bordeaux/

CITÉS DES POSSIBLES – DES UTOPIES AUX RÉALITÉS DE DEMAIN

Guerre en jeux

Journée d'étude : La gestion des fonds patrimoniaux dans un monde en transition

Label Innovation pédagogique

Le Goût des Musées

Appel d'Air : Dix ans, 5 éditions

Présentation de deux films...