“Vous m’avez faite statue, et toujours je me suis tue”, chantait Anne Sylvestre (1975) dans Une sorcière comme les autres. Cette phrase résume l’essence de la condition féminine dans l’histoire de la peinture occidentale : les femmes y sont vues, célébrées parfois, mais rarement entendues. Leur parole est figée, leur corps sublimé ou démembré, leur place créatrice contestée.

Bien que la mythologie grecque attribue à une femme l’invention même de la peinture, Callirrhoé, fille du potier Dibutade, l’histoire de l’art a méthodiquement effacé les femmes de ses récits. Comme le rappelle Virginia Woolf dans Une chambre à soi (1929), l’art requiert des conditions matérielles et intellectuelles d’indépendance, longtemps refusées aux femmes.

Sofonisba Anguissola, Autoportrait au chevalet, 1556

Une silenciation systémique : quand créer devient une transgression

Pendant des siècles, les femmes ne pouvaient ni fréquenter les académies, ni accéder aux cours de nu, ce qui les empêchait de pratiquer les genres les plus prestigieux comme la peinture d’histoire. Des figures comme Artemisia Gentileschi (1593- 1653) ou Rosalba Carriera (1673-1757) sont saluées comme des “exceptions” dans un monde qui n’a pas été conçu pour elles. Leur réussite n’est jamais pleinement admise ; elle est toujours “extraordinaire” : Rosa Bonheur, par exemple, est reconnue parce qu’elle “peint comme un homme", selon ses contemporains. Mais c’est bien là le problème : elles restent l’exception qui confirme la règle. Leur talent est loué, à condition qu’il “déjoue leur féminité”. Chaque réussite féminine doit justifier l’injustifiable, une structure qui invisibilise systématiquement leur génie.

Cette dynamique révèle une violence plus insidieuse que l’exclusion brutale : celle de la norme qui naturalise l’absence des femmes, de l’élitisme qui fait du génie un territoire exclusivement masculin, comme l’a souligné Linda Nochlin dans son essai fondateur Why Have There Been No Great Women Artists? (1971). Elle explique notamment que la peinture est un médium tellement encadré dans les conditions du patriarcat que ce soit dans sa réalisation dans son accès, dans ses représentations, discours, narrations, qu’il était nécessaire pour les femmes d’opter pour d’autres médiums artistiques. La peinture en quelque sorte est un art fait pour les hommes et par les hommes : un boys club. De plus, le système de reconnaissance est lui-même fait par et donc pour les hommes.

L’accès à la “fabrique des génies”, selon l’expression de Sophie Chauveau (Picasso, le Minotaure : 1881-1973, 2020), est verrouillé. Même talentueuses, les femmes sont reléguées aux marges de l’histoire de l’art, souvent réduites à des mères, épouses, muses, jamais artistes “en propre”. Peindre relevait et relève d’un privilège masculin.

Sur la toile : réification, regard masculin et violence esthétisée

Être absente des sphères créatrices ne signifie pas être absente de l’art. Au contraire : les femmes peuplent les tableaux, mais comme objets de contemplation. La muse est omniprésente, incarnation idéale de la beauté, souvent nue, toujours disponible. Mais cette disponibilité n’est pas innocente : elle répond au male gaze, ce “regard masculin” qui, selon Laura Mulvey, façonne la culture visuelle occidentale et place la femme dans une posture passive, décorative, sexualisée.

John Berger, dans Ways of Seeing, note que les femmes sont « d’abord une vision à regarder » (épisode 2, BBC, 1972 : “a woman in the culture of privileged Europeans is first and foremost a sight to be looked at.”), leur nudité étant construite pour être vue, consommée. Le nu féminin n’est pas l’expression d’un corps libre, mais d’un corps mis à disposition. Suzanne, dans les nombreuses toiles représentant l’épisode biblique de “Suzanne et les Vieillards”, incarne cette réification : elle est peinte nue, passive, souvent sans réaction face au harcèlement, tandis que le contraste chromatique attire délibérément l’œil sur sa peau. Sauf dans la version d’Artemisia Gentileschi, où enfin Suzanne repousse la main qui s’avance vers sa poitrine.

Le nu devient une norme esthétique, un critère de beauté, une source d’érotisme, mais exclusivement féminin. Les nus masculins moins fréquents, et rarement sexualisés. Le nu féminin, au contraire, est une exposition constante, une vulnérabilité imposée. Même les scènes les plus banales, comme les bains peints par Degas, sont marquées par cette sexualisation, ces angles de vue qui exposent sans libérer. Le nu féminin est ainsi un genre en soi, célébré par les académies, glorifié dans les musées, mais rarement interrogé pour ce qu’il est : une mise en scène de la passivité, de la disponibilité, de la domination.

Artemisia Gentileschi, Suzanne et les Vieillards, 1649

Du fantasme à la violence : la beauté comme prétexte à la domination

Le corps féminin n’est pas seulement regardé ; il est déconstruit, fragmenté, violé parfois, au sens littéral. Pablo Picasso en est un exemple frappant. Il dit de la nature qu’elle existe “pour qu’on puisse la violer”, et ses toiles traduisent ce pouvoir de domination. Sa muse Marie-Thérèse Walter est peinte nue et endormie, soumise à son désir. Dora Maar, elle, est transformée en harpie, en pleureuse déformée. Le peintre introduit même le Minotaure, symbole mythologique de la sauvagerie, pour figurer des scènes explicites de viol.

Cette esthétique de la violence trouve un écho chez d’autres artistes comme Kasimir Malévitch ou René Magritte, dont Le Viol (1934) est une illustration glaçante du morcellement sexuel. Le nu devient alors prétexte à représenter la femme sans nom, sans voix, sans résistance, et à célébrer cette esthétisation brutale dans les institutions artistiques. Le corps féminin devient un motif que l’on peut mutiler, sexualiser, exhiber, toujours sans consentement. Ce n’est plus la femme que l’on célèbre, mais son image, sa fragmentation, son absence.

Réponses, réappropriations, résistances

Face à cette violence symbolique et matérielle, les femmes artistes n’ont pas attendu le XXIe siècle pour répondre. Depuis la Renaissance, certaines ont investi les genres majeurs, détourné les codes, ou simplement insisté pour peindre, malgré tout. Dès le XVIIe siècle, des femmes comme Elisabetta Sirani ou Judith Leyster cherchent à imposer leur regard. Mais c’est surtout à partir des années 1970 que la contestation devient collective, avec la montée de l’art féministe et l’activisme d’artistes comme les Guerrilla Girls. Portant des masques de gorilles pour préserver leur anonymat, elles dénoncent l’invisibilisation des artistes femmes et les inégalités d’exposition. Leur slogan choc, “Faut-il être nue pour entrer au Metropolitan Museum ?”, résume toute l’hypocrisie du système.

D’autres artistes osent représenter des corps féminins non sexualisés, en action, en mutation, parfois même enceintes ou vieillissants, autant de formes bannies des canons classiques. L’artiste Paula Modersohn-Becker (1876-1907) contribue à changer les opinions sur ce qui est à peindre et ce qui n’est pas à peindre en réalisant le premier autoportrait de femme nue et enceinte de surcroît avec son Autoportrait au sixième anniversaire de mariage. À travers ces œuvres, les femmes ne sont plus objets de désir, mais sujets de leur propre narration. Aujourd’hui encore, les artistes contemporaines comme Jenny Saville (1970-) ou Paula Rego (1935-2022) déconstruisent les représentations dominantes, mettent en scène leurs propres corps, interrogent les standards esthétiques et les identités de genre. Elles font de l’art un terrain de lutte, un espace de réappropriation et de résistance. La question de l’auto-représentation devient centrale : qui peint, qui regarde, qui est regardé ? L’art devient un terrain politique. Reprendre la parole, c’est aussi reprendre le pinceau.

Paula Modersohn-Becker, Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag, 1906

Réécrire l’histoire de l’art

Il nous faut alors déconstruire les récits dominants, revaloriser les artistes femmes, déceler dans les canons esthétiques les traces de violences genrées. Surtout, il faut changer notre manière de voir : non plus consommer les images, mais les interroger ; non plus admirer la beauté, mais questionner ses conditions de production.

Il ne s’agit pas de censurer les chefs-d'œuvre du passé, ni de rejeter en bloc l’histoire de l’art. Mais bien de la compléter, de la complexifier, de lui redonner ses voix perdues. Car si les femmes ont longtemps été réduites au silence, leur retour sur la scène artistique, créatrices, critiques, historiennes, militantes, est en train de changer les règles du jeu. Et peut-être, enfin, de faire parler les statues.

Dans un monde où l’image est omniprésente, cette lecture critique de la peinture européenne devient un outil précieux. Car les corps que l’on regarde racontent aussi les silences que l’on impose, et les luttes qui restent à mener. Ce mécanisme de marginalisation s’étend de manière encore plus marquée à l’ensemble des artistes issu.es de groupes minorisés, qu’il s’agisse de personnes racisées, LGBTQIA+, en situation de handicap ou issues de milieux sociaux précaires. Pour ces artistes, l’invisibilisation est souvent plus profonde, plus structurelle encore, et les efforts à fournir pour leur reconnaissance pleine et entière demeurent titanesques.

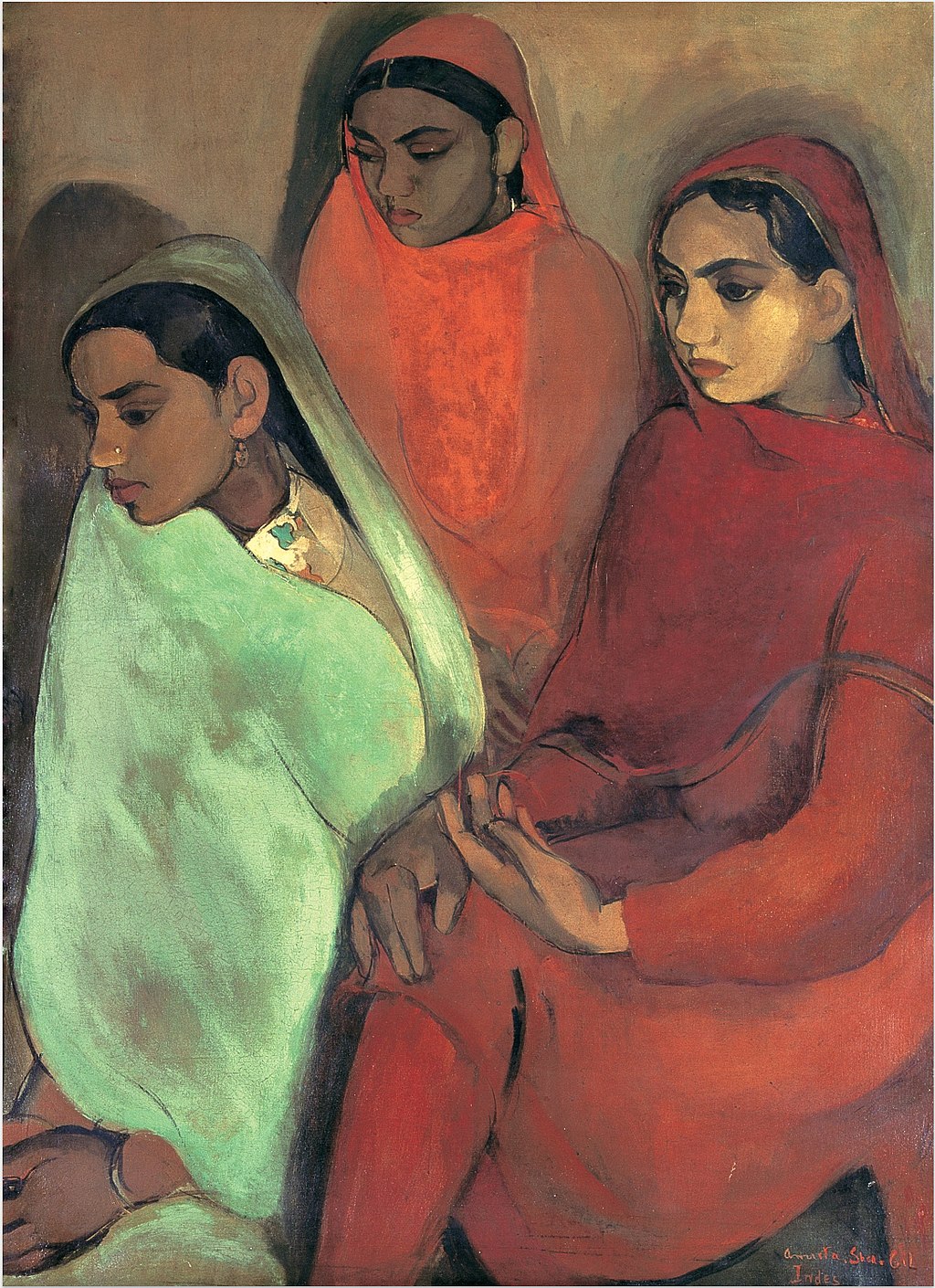

Amrita Sher-Gil, Group of three Girls, 1935

Exposer

Ces dernières années, nombre d’institutions muséales ont choisi de consacrer des expositions entières aux artistes femmes, parfois dans une démarche sincère de revalorisation historique, parfois davantage par souci de visibilité ou d’opportunisme culturel. Parmi ces initiatives, on peut citer : Où sont les femmes ? (Palais des Beaux-Arts de Lille, 2023) ; elles@centrepompidou (Paris, 2009) ; Peintres femmes. Naissance d’un combat 1780-1830 (Musée du Luxembourg, 2021) ; le FAMM (Femmes artistes du musée de Mougins) ; ou encore Elles font l’abstraction (Centre Pompidou, 2021). Si ces initiatives permettent, à juste titre, de sortir de l’oubli de nombreuses créatrices invisibilisées, elles soulèvent aussi une question de fond : ne participent-elles pas, malgré elles, à la perpétuation de la singuralisation qu’elles prétendent combattre ?

En isolant les artistes femmes dans des accrochages spécifiques, on risque de les distinguer encore des "grands maîtres" de l’histoire de l’art, ceux-là même qui continuent de faire l’objet de rétrospectives magistrales et de monographies “neutres”. L’exposition “de femmes” devient alors un genre en soi, où le genre de l’artiste prévaut sur son œuvre, sa technique ou ses thématiques. L’exposition Pionnières, Artistes dans le Paris des Années folles au Musée du Luxembourg (2022) a certes eu le mérite de mettre en lumière des artistes femmes, mais son approche “catalogue” peut prêter à critique : en ne retenant que celles qui pouvaient être qualifiées de "pionnières", l’exposition donne l’impression que seules les trajectoires d’exception méritent d’être valorisées, renforçant ainsi l’idée d’un génie féminin rare et marginal devant faire doublement ses preuves. Cette démarche risque de renforcer l’idée que la valeur artistique des femmes ne se justifie qu’à travers leur caractère exceptionnel, plutôt que de les inscrire naturellement dans le paysage artistique de leur époque. Ce type de programmation, s’il rompt temporairement le silence, court le risque d’essentialiser l’acte de création féminin, comme si être une femme artiste était en soi un sujet plus important que l’art qu’elle produit.

Ce cloisonnement contribue à renforcer la logique d’exception : l’artiste femme devient “la femme artiste”, une figure à part, encore étrangère au canon dominant. Il ne s’agit plus de faire entrer les femmes dans l’histoire de l’art, mais de les exposer dans un espace séparé, souvent temporaire, où elles demeurent “invitées” plutôt qu’intégrées. Ainsi, une avancée apparente peut masquer une nouvelle forme de relégation.

Certaines initiatives méritent d’être saluées, comme le Frauenmuseum de Bonn (1981) ; l’intégration des cartels de l’exposition Où sont les femmes ? dans le parcours permanent ; ou encore l’association AWARE (2014), qui œuvrent à une meilleure visibilité des artistes femmes en proposant des ressources documentaires et un travail de valorisation essentiel. Si ces dernières peuvent également passer par la singularisation, cela peut sembler être un outil obligatoire et nécessaire pour inscrire le changement.

Adèle-Rose Daniel

#Femmesdanslapeintureoccidentale #effacement #esthétisation #lutte