A la rencontre des professionnels : la formation MEM en live

Albert Khan : se dévoiler par nuances

Les deux promotions du Master MEM ont rencontré Valérie Perles et Jean-Christophe Ponce lors de leur « semaine expographique ». Cette dernière permet aux étudiants de rencontrer des professionnels qui fourniront un point de vue concret sur un thème prédéfini : celui de cette année est la rénovation et l’extension de musées. La conservatrice et le scénographe se sont libérés en pleine période de travail pour une journée d’échange afin d’exposer le projet de rénovation du Musée Albert Khan.

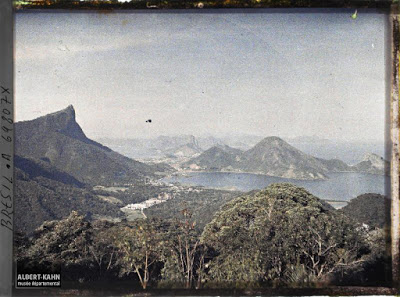

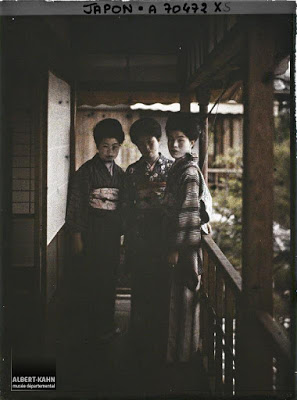

Un autochrome, s’il s’apparente à une des premières formes de photographie en couleur, se rapproche de la peinture par l’apport de couches successives afin de former une image. Cette dernière est captée grâce à l’application de vernis, de fécule écrasée, de carbone et d’émulsion sensible. Le résultat donne une photographie à l’aspect un peu décalé, voire poétique. La couleur tranche franchement avec l’aspect solennel des premières photographies, elle leur donne un ressort qui promet à celui qui prend le temps de les regarder un aperçu vivant et succinct du passé. Toutefois, l’autochrome est fragile, son procédé nécessite des conditions particulières de conservation qui ne permet pas une exposition sur le long terme. Des reproductions sont nécessaires pour pouvoir révéler ce qu’un autochrome veut donner à voir.

La plus grande collection d’autochromes a été formée par Albert Khan dans ce qu’il a appelé « Les Archives de la planète ». Ce banquier français a fait converger sa fortune et ses idéaux philanthropiques pour mobiliser des photographes et cameramen sur plus de 60 pays entre 1909 et 1931. Cela afin de saisir « des aspects,des pratiques et des modes de l’activité humaine » dont Khan avait -déjà- conscience de la disparition prochaine. Cet engouement documentaire a permis de constituer une collection de 72000 autochromes, portant sur les coutumes, les paysages, les portraits. Ce projet avait pour but de faire connaître les cultures étrangères afin de promouvoir le respect de chacune dans une optique pacifiste. Quatre axes permettent de comprendre la démarche de départ : le voyage, la géographie,l’actualité, l’ethnologie.

N°A69 807 X © Collection Archives de laPlanète - Musée Albert-Kahn/Département des Hauts-de-Seine

N°A70 472 XS © Collection Archives de laPlanète - Musée Albert-Kahn/Département des Hauts-de-Seine

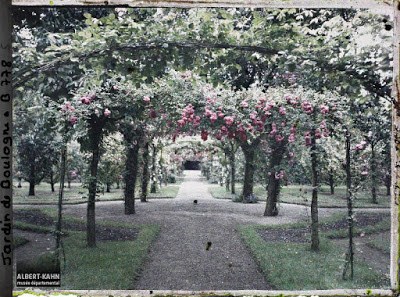

Mais ce projet documentaire avait aussi vocation à être diffusé : Khan invitait dans sa maison de Boulogne-Billancourt artistes & diplomates internationaux dans le but de les confronter à l’étranger, au dépaysement et à sa propre sensibilité. La visite se déroulait alors entre deux espaces : la sphère intime avec le cabinet de projection et l’extérieur dans les quatre hectares de jardin qui entourent la maison, composés de serres, de reconstitutions d’architectures asiatiques.

Dans les années 1930, le krach boursier n’épargne pas Albert Khan : le département de la Seine rachète alors collections et jardins afin d’en faire un musée éponyme. Il ouvre ses portes au public en 1937. Le musée actuel prend place à Boulogne-Billancourt dans l’ancienne maison du banquier et s’accompagne des jardins départementaux qui le corroborent. Si le jardin est retravaillé dans les années 1990, la rénovation du musée débute en 2013, quatre ans après, les espaces d’exposition sont en phase d’aménagement ;

N°B778 S © Collection Archives de la Planète- Musée Albert-Kahn

© Département Hauts-de-Seine

Quel a été ce projet de rénovation ? Comment travailler à la fois sur une démarche universelle et sur la personnalité d’Albert Khan ?

Il était question alors de donner une cohérence à la pluralité des domaines qui composent les collections du musée : de l’immatériel recueilli, un jardin immense, des heures de films, des objets personnels, une maison.. et les fameux autochromes des Archives de la Planète. Dans le musée Albert Khan, le parti pris a été de se concentrer sur la démarche à la fois documentaire et philanthropique du banquier afin de plonger le visiteur dans le temps, le remettre dans les pas des invités d’antan. Mais alors serait-ce une énième immersion biographique à coup de dioramas, de photographies personnelles illustrant l’œuvre d’Albert Khan ? Loin de là, ici point d’épitaphe surannée, mais un voyage immobile, où l’imagination du visiteur est sollicitée afin de recréer l’univers de Khan, où on suggère un espace temporel plutôt qu’on ne l’impose.

© Scenorama- esquisse de parcours

Il existe une porosité entre le présent et le passé, rappelé par à-coups par la forme du mobilier, le dispositif scénographique, les montages sonores… Le portrait chinois d’Albert Khan en est représentatif : un plâtre de Rodin, un écorché, un vase en porcelaine bleue, une paire de lunettes … Khan est présenté au visiteur à travers une évocation de sa personne plutôt qu’une illustration explicite des différentes étapes de sa vie. Cette mise à distance permet en même temps une approche plus intime du personnage, une rencontre anachronique avec une personnalité pacifiste et réformiste.

L’évocation de la transmission des Archives de la Planète est aussi visible à travers un bâtiment nouveau qui propose un aperçu original et poétique des collections, articulant modernité et patrimoine. Le cabinet de diffusion du banquier est présenté par un espace voué à la projection des autochromes.

© Scenorama- esquisse du cabinet de diffusion

La salle n’est pas une reconstitution mais la suggestion dudit cabinet : le visiteur prend place face à l’écran aux côtés d’un extrait du mobilier original. Un montage sonore accompagne cette rencontre entre deux époques et propose au voyageur de comprendre d’emblée l’esprit documentaire et humaniste de Kahn.

Au milieu du désordre ambiant que propose l’actualité, aller au musée Albert Khan à sa réouverture en février 2018 promet une méditation sur les liens entre cette période et la nôtre ainsi qu’une pause poétique à travers le temps. Le projet du musée Albert Khan se comprend finalement comme un autochrome : par suggestions, il propose au visiteur un parcours réflexif sur une personnalité emblématique de son temps ; par touches successives, il met en exergue les nuances de l’âme humaine.

Coline Cabouret

#nuances

#autochromes

#rénovation

_________________________________________________________________________________

Pour en savoir plus : http://renovation.albert-kahn.hauts-de-seine.fr/

Avec les Petits Débrouillards, embarquement immédiat vers la science

Etudiants et étudiantes en première et deuxième année du Master Muséographie-Expographie, nous avons eu l'occasion cette année 2014 de rencontrer de grands professionnels de la culture scientifique qui nous ont exposé leur fonctionnement et leur démarche.

Né au Québec en 1984, l'association les Petits Débrouillards vise à vulgariser la culture scientifique et technique par le biais d'activités destinés aux enfants. Présente partout en France, son antenne nationale se situe en Île-de-France et plusieurs antennes sont en région.

Former le citoyen à la culture scientifique

Les intervenants nous ont expliqué l'objectif de leur association : faire découvrir la science aux jeunes, tout en s'amusant. Il s'agit de donner le goût à la culture scientifique et de favoriser la curiosité des petits et des grands. Dans le dialogue qui s'établit alors, le respect de l'autre est fondamental pour permettre de nombreux échanges et débats entre l'enfant et l'animateur mais aussi entre les jeunes eux-mêmes.

Les différentes animations sont d'abord prévues pour des enfants de 7 à 12 ans mais elles visent finalement tous les publics. Les membres des Petits Débrouillards font des activités régulières toute l'année avec les jeunes en allant dans les écoles et les centres de loisirs. Ils amènent la science aux jeunes pour leur donner envie de se déplacer ensuite vers les institutions scientifiques.

Ils conçoivent trois types d'outils pédagogiques : des expositions itinérantes sous forme de panneaux, des mallettes pédagogiques avec des fiches parcours et des activités à réaliser ainsi que des livrets pédagogiques et des fiches d'activités.

Une démarche innovante

Je vous propose une petite expérience qu'ils nous ont fait partager lors de cette journée enrichissante.

Prenez une feuille de papier que vous divisez en trois verticalement. La première feuille consiste à un pliage. Chiffonner la deuxième feuille de sorte à faire une boule de papier et laisser la dernière feuille intacte.

Monter sur une chaise, laissez tomber les feuilles une par une et observez.

On constate que la première feuille tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. La boule tombe selon une ligne droite et la feuille non modifiée fait un simple zig-zag.Vous venez de mener une expérience sur la gravité.

Comme vous venez de le découvrir, la démarche des Petits Débrouillards consiste à favoriser le questionnement par le biais de l'observation. Cette démarche se veut expérimentale puisqu'elle se réfère au geste de la personne menant l'expérience. Pour l'association, la science ne doit pas se préoccuper du Pourquoi immédiatement mais plutôt commencer par aborder le Comment, concret et observable. Par exemple, si nous ne savons pas pourquoi la feuille de papier tombe, nous savons comment elle tombe. Dans la médiation, l'importance est d'apprendre à poser des questions. Les réponses ne sont pas le cœur du problème, elles viennent ensuite.

Les enjeux fondamentaux desPetits Débrouillards

-

L'engagement et la participation des jeunes sont l'un des enjeux de l'association. Il s'agit de sensibiliser les jeunes aux préoccupations sociales et environnementales, à l'actualité scientifique, à travers la mise en place d'actions et de projets. Ces actions doivent permettre aux jeunes d'acquérir une base scientifique. Par exemple, chaque année, l'association met en place le Festival des Explorateurs où plus de 400 projets sont créés et animés par des jeunes. Ouvert au grand public, cet événement a pour but de valoriser la culture scientifique et technique du territoire.

-

Le développement durable est l'une des préoccupations majeures des Petits Débrouillards. Des outils pédagogiques et des expositions sont créés sur cette thématique pour sensibiliser les jeunes sur les problèmes actuels liés à la planète telles que la disparition des espèces animales et végétales ou la pollution de l'air, de l'eau et de la terre.

-

La solidarité entre les jeunes est une base importante pour avoir la notion d'échange et de partage dans la vie de tous les jours. Par exemple, des actions de médiation sont spécialement créées dans le cadre de cohésion sociale pour mettre l'insertion des jeunes dans la vie active. Ils apportent un soutien à l'enfant par la pratique des sciences.

-

L'association souhaite lier sciences et sociétés pour permettre aux jeunes de trouver leur place dans la société au sein des problèmes actuels pour qu'ils puissent comprendre les enjeux, et les inciter, pourquoi pas, à participer à des débats et à agir.

Un événement débarque chez vous

Développé et conçu par les Petits Débrouillards, en partenariat avec C'est Pas Sorcier et France Télévisions, le Science Tourvient chez vous, de mai à décembre 2014, en Franche-Compté, en Ile-de-France, dans le Centre, en Bourgogne, en Corse, en Midi-Pyrénées, dans le Languedoc-Roussillon, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Pays-de-la-Loire et en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Plusieurs camions équipés d'outils pédagogiques et d'expositions itinérantes viennent vous rendre visite. Avec des médiateurs scientifiques, les jeunes peuvent mener des expériences scientifiques et découvrir le monde des sciences et des techniques. Pourquoi ne pas aller à la rencontre de ces camions ?

Ludivine Perard

©Les PetitsDébrouillards

Adresse de l'Antenne Nationale :

La Halle aux Cuirs

2 rue de la Clôture

75930 Paris Cedex 19

Tél : 01 40 05 75 57 Fax 0140 05 79 21

Pour en savoir plus :

- Le site internet de l'association

- Informations sur les étapes du "Science Tour"

#science#jeunesse#expérience

Conversation: Une étrange défaite ? Mai-juin 1940

Le 25 février 2021, la conservatrice du Musée des Troupes de montagne et son équipe se sont rendues au Centre d’Histoire de la Résistance de la Déportation (CHRD) à Lyon afin de découvrir l’exposition Une étrange défaite ? Mai-juin 1940 https://www.chrd.lyon.fr/chrd/edito-musee/exposition-temporaire-une-etrange-defaite pour laquelle le musée était un des prêteurs. Charlène Paris, chargée d’étude à la conservation des collections, échange avec Céline Boullet, actuellement chargée de régie des collections, qui a travaillé en tant que stagiaire sur l’exposition.

Céline et Charlène. Céline présente le livre de l’exposition Une étrange défaite ? Mai-juin 1940 © Musée des Troupes de montagne

À quelle référence renvoie le titre Mai-juin 1940. Une étrange défaite ? De quoi traite l’exposition ?

Le titre de l'exposition est une citation de l’essai L’Étrange Défaite, rédigé de juillet à septembre 1940 par Marc Bloch. L’ouvrage, aux éditions Franc-Tireur, est publié pour la première fois en 1946, deux ans après l’assassinat de Marc Bloch par la Gestapo. Ce témoignage direct de la Seconde Guerre mondiale, par un officier et historien, a été une source d’inspiration afin de comprendre les raisons de la défaite française. Le point d’interrogation du titre donne le ton de l’exposition. Il s’agit de questionner la défaite de 1940 au sein des mémoires collectives. Tout au long de l’exposition, le visiteur est plongé dans un contexte de mythes et de contre-mythes. Il s’agit de déconstruire l’idée de la supériorité allemande, notamment en termes d’équipements et d’uniformes.

Comment s’articule le parcours et les thèmes de l’exposition ?

L’entrée en matière de l’exposition dans le hall d’entrée est un appel au temporaire marqué par un side-car motif camouflage et l’affiche du film La Bataille de France - titre en écho à Marc Bloch - de 1964. Puis, deux tenues militaires armées ouvrent le parcours situé au sous-sol. La re-contextualisation donne d’emblée le ton : la défaite s’explique par une mauvaise gestion politique liée au commandement et non par un souci matériel. L’affiche du film La 7ème compagnie, de 1973, incarne l’image d’un soldat gentillet mais peu débrouillard ; or, les soldats n’ont cessé de se battre pour défendre la France. Le parcours propose différents niveaux de lecture, dont un fil conducteur visuel sous forme de Bande Dessinée. L’image de la défaite est interrogée au travers de cinq grands thèmes : les forces en présence et son état des lieux, la drôle de guerre, le temps des combats, les séquences politiques et le sort des populations civiles.

Équipements et uniformes prêtés par le Musée de l’Armée, Paris https://www.musee-armee.fr/accueil.html © Musée des Troupes de montagne

Parlez-nous de la scénographie. Quel est le parti pris? Quelles ont été vos missions ?

La scénographie a été élaborée par l’agence L+M, localisée à Villeurbanne (69), composée de Louise Cunin, scénographe et Mahé Chemelle, graphiste. En tant que chargée d’exposition et de production pour la préparation de l'exposition j’ai pu assister aux réunions de scénographie et graphisme. L’idée principale était de baser la scénographie sur le mot débâcle, mot associé à la période mai-juin 1940, dont le sens renvoie à la “dislocation des glaces”. De grandes tables regroupant différents thèmes ont été créées. Elles évoquent les tables stratégiques militaires, rectilignes et ordonnées. En ce qui concerne mes missions, je me suis occupée de la relation avec les prêteurs : des constats d’états, des fiches d’assurances, du convoiement. J’ai également travaillé sur la relecture des textes scientifiques de l’exposition et du catalogue. Malgré la crise sanitaire, j’ai assisté à toute la mise en place de l’exposition, de la présentation de la première phase muséographique/scénographique en février 2020 à l’inauguration de l’exposition le 23 septembre 2020.

Les tables positionnées de manière dynamique et les couleurs évoquent l’esthétique du mouvement De Stijl, pouvez-vous nous en dire plus ?

Le visiteur choisit son parcours selon les points de vue qu’il souhaite découvrir. Trois couleurs ont été choisies afin de les différencier : le jaune pour le militaire, le bleu pour le politique, le rouge pour les populations civiles. Cette gamme chromatique permet alors d’entrecroiser les points de vue, les événements clefs et de rappeler le foisonnement d'événements qu’il y a eu durant cette courte période. Le visiteur déambule au centre d’un vide structuré par des tables « états-majors ».

Salle de l’exposition Une étrange défaite ? Mai-juin 1940 © Musée des Troupes de montagne

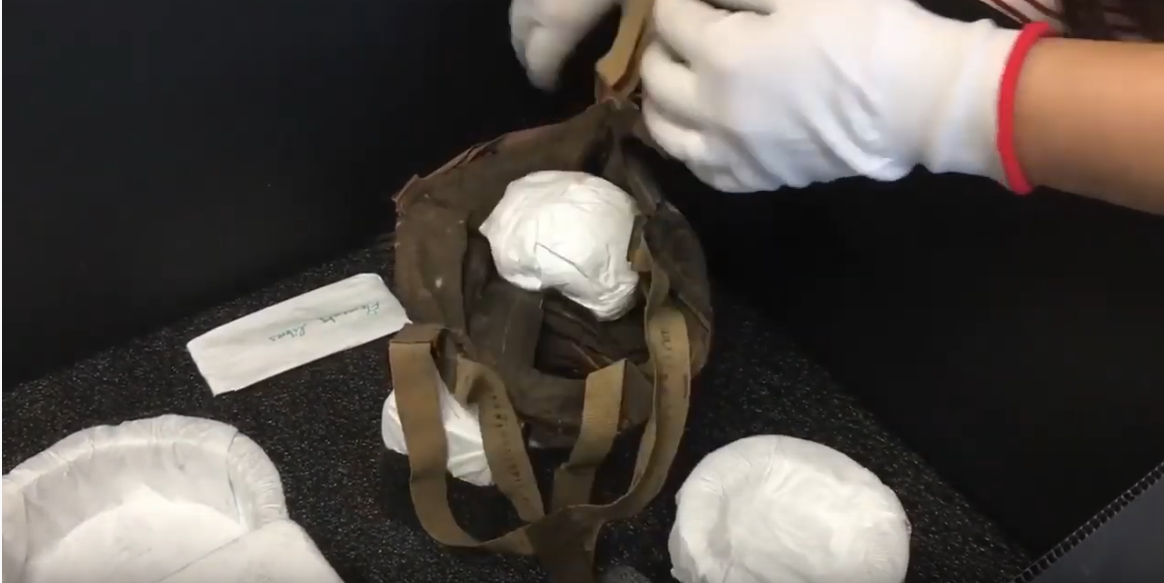

Pourquoi avoir choisi un béret alpin et des raquettes dans les collections du Musée des Troupes de montagne pour cette exposition ?

Lors de la mise en place du processus de création de l’exposition, nous avons voulu mettre en avant les troupes de montagnes “armée invaincue” dans deux parties de l’exposition. Nous nous sommes alors entretenues avec le commandant Aude Piernas, conservatrice du musée des Troupes de montagne, avec qui nous avons travaillé pour le prêt d’objets issus des collections du musée. Ces deux pièces clefs incarnent deux sous-thématiques : les premiers combats avec Narvik et Namsos de l’Armée des Alpes. Elles sont également des témoignages en termes d’équipements techniques historiques de l’équipement du soldat de montagne. Les raquettes Narvik sont à redécouvrir dans l’exposition Armée des Alpes, Armées Invaincues https://www.museedestroupesdemontagne.fr/armeesdesalpes/ .

Raquettes du Musée des Troupes de montagne © Musée des Troupes de montagne

Trois points de vue, trois couleurs : le jaune pour le militaire, le bleu pour le politique, le rouge pour les populations civiles.

Et vous Charlène, pouvez-vous nous faire vos retours, impression sur l’exposition ?

Une étrange défaite ? Mai-juin 1940 est l’occasion de découvrir ou redécouvrir l'œuvre citoyenne L’étrange défaite de Marc Bloch devenue un texte de référence. Le visiteur devient, tel l’historien capitaine engagé volontaire, témoin face à la débâcle de l’armée française. Mais surtout, il est amené à un examen de conscience, inséparable de son contexte. La faillite est d’ordre intellectuel et moral. Le dogmatisme est aveuglant, ce qui amène le Blitzkrieg (la guerre éclaire) combiné à l’esprit de renoncement, à une situation catastrophique. L’exposition est sous le niveau de la terre, comme le manuscrit qui a pu être sauvé parce qu’il avait été enterré par son ami clermontois : je trouve la métaphore intéressante. L’histoire immédiate et ses niveaux de lecture par couleurs montrent des mondes qui se côtoient mais ne se rencontrent pas forcément pour finalement causer des dommages collatéraux - on le voit bien avec l’extrait du film Jeux interdits de 1952-, en cela la disposition spatiale de la grande salle est efficace. J’aime beaucoup les choix muséographiques, comme celui de l’huile sur papier du musée de la Cavalerie de Saumur https://www.musee-cavalerie.fr La charge à la horgne du peintre de la Marine Albert Brenet. Avec son cartel, on comprend combien il est important de lire et décrypter les images, surtout lorsqu’elles relèvent de commandes et de légendes. Le fait que le parcours se termine par une étagère de livres est une idée originale, incitant le lecteur à poursuivre ses recherches sur cette période.

Charlène Paris

#àlarencontredesprofessionels:laformationMEMenlive

#histoire-mémoire

#brèvesd’apprentissage

#patrimoine-société

Des expos recyclées

La production d’expositions et leur recyclage figurent au cœur des préoccupations alliant musées et développement durable. À Paris, le Viaduc des Arts accueille les Ateliers Chutes Libres et l’agence de design et d’architecture intérieure Premices and co. Ces deux structures sont formées par une seule équipe particulièrement soucieuse de l’économie circulaire. Rencontre avec Jérémie Triaire, designer scénographe et co- fondateur.

Pourriez-vous nous décrire ce lieu ?

Les Ateliers Chutes Libres ont été portés par l’agence Premices and co fondée en 2012 avec Camille Chardayre et Amandine Langlois suite à une formation à l’École Boulle et une résidence d’un an à l’incubateur des Ateliers de Paris.

Les premiers ateliers ont eu lieu dans le cadre de l’exposition Matière Grise conçue par Encore Heureux Architectes au Pavillon de l’Arsenal. Nous y proposions des sessions de valorisation de chutes de bois, ateliers qui se sont prolongés après l’exposition et que nous avons ensuite proposé à d’autres lieux confrontés à une problématique de rebuts, tels que le Centre Pompidou et la Cité des sciences et de l’industrie.

Par la suite, nous avons souhaité occuper un lieu permettant de stocker les matériaux récupérés et d’accueillir des publics pour des ateliers. Nous sommes installés au Viaduc des Arts depuis plus d’un an.

Quels sont vos matériaux et d’où proviennent-ils ?

Ce sont surtout des chutes de bois que nous collectons exclusivement auprès d’entreprises, dont le Pavillon de l’Arsenal et le Théâtre du Châtelet. Ces chutes sont de nature variée. Pour les expositions, le pin et le bouleau sont majoritairement utilisés.

Nous récupérons aussi de petits dépôts de cuirs, de tissus ou de sangles, qui proviennent de la Réserve des Arts et que nous utilisons pour concevoir des accessoires lors des ateliers.

Comment est organisé ce lieu ?

Par pôles. Au rez-de-chaussée, un lieu dédié à l’assemblage et à la finition, composé de grandes tables, de perceuses, de visseuses et d’une quincaillerie. Au sous-sol, un espace insonorisé qui accueille des machines de découpe comme une scie sauteuse et des scies circulaires sur table. À l’étage, nos bureaux.

Comment répartissez-vous votre agenda entre les ateliers et l’agence ?

Notre temps est généralement divisé en deux. Parfois, les projets des ateliers et de l’agence peuvent aussi se rejoindre. Par exemple, via Premices and co, nous avons travaillé sur un projet d’aménagement de bureaux et décidé d’utiliser les Ateliers Chutes Libres pour accueillir nos clients et leur proposer de concevoir certains meubles, ainsi qu’un logo à installer dans leurs bureaux.

Ateliers Chutes Libres, Paris © Pierre Diascorn

Quelles activités proposez-vous aux publics ?

Différents formats d’ateliers, de 2 à 4 heures, à la fin desquels les participants repartent avec leur création : une table, une lampe, une chaise ou encore une petite étagère. Pendant la réalisation, nous les sensibilisons à la provenance des matériaux et à la notion de récupération. Au sein-même des ateliers, nous tentons de générer le moins de chutes de matériaux possible.

Comment avez-vous financé ces ateliers ?

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) nous a octroyé un soutien financier. Par ailleurs, nos ateliers sont payants pour les participants, qui ont accès au lieu, aux matériaux, aux machines et consommables, ainsi qu’aux conseils des encadrants.

Avez-vous de futurs projets ?

Nous souhaiterions proposer des ateliers plus individualisés, ainsi que des formats plus courts, qui permettraient aux participants de repartir avec de plus petits objets.

Aussi, pour le moment, le prix auquel proposons nos ateliers attire un public plutôt privilégié, en partie car le lieu coûte cher à la location. Nous recherchons donc des aides pour pouvoir en proposer à moindre coût et sommes aussi ouverts à des partenariats. Par le passé, nous avions notamment collaboré avec Paris Habitat et proposé des ateliers gratuits dans les espaces communs d’un immeuble.

Signalétique Nuit Blanche 2016 © Premices&Co

Pourriez-vous nous présenter certaines réalisations de l’agence ?

Chaque projet implique des contraintes différentes et donc des solutions différentes. De manière générale, nous allons toujours tenter d’avoir un impact moindre, en sélectionnant certains types de matériaux, en privilégiant le local, en réemployant du matériel ou en privilégiant la location à l’achat.

Par exemple, dernièrement, nous avons conçu l’accueil de la Mairie de Paris où figurait initialement un tribunal. Le mobilier originel étant de bonne qualité, nous avons proposé de le conserver en partie pour concevoir la banque d’accueil. Cela ne s’est pas prémédité à l’avance, mais s’est décidé en voyant les meubles existants, conçus dans un beau bois.

Pour la scénographie d’une petite exposition dans un kiosque entre le Théâtre du Châtelet et le Théâtre de la Ville, portant sur les travaux en cours dans ces deux lieux, nous avons utilisé des projecteurs inutilisés du Théâtre du Châtelet et des échafaudages de chantier, qui ont ensuite retrouvé leur fonction première.

La maison du chantier, Exposition Figures Marquantes, réalisation Jean-François Aimé et Premices&co © Benjamin Verlomme

Et pour la signalétique de Nuit Blanche 2016, nous avons réemployé des caisses de transport d’œuvres d’art, que créent parfois les musées pour un usage unique et qui étaient destinées à être jetées, afin de s’en servir comme balises repères le long de la Seine. Faciles à repérer et utiles pour protéger les programmes du vent et de la pluie.

Avez-vous été confrontés à une problématique de propriété intellectuelle pour le réemploi ou le recyclage de la scénographie d’une exposition ?

C’est un point qui pose vraiment problème. Nous n’y avons pas été confrontés dans le cadre d’une récolte de matériaux, mais plutôt dans le cadre d’un concours, pour lequel nous proposions de réemployer le mobilier existant et n’avons pas été retenus. Bien que cela se comprenne et soit lié à une peur du recours, il devrait exister des solutions, comme grouper des marchés de scénographie pour plusieurs expositions, ou de façon plus concrète, contacter le dernier scénographe pour lui demander son accord.

Propos recueillis par Laurence Amsalem

#economiecirculaire

#developpementdurable

#atelierschuteslibres

https://atelierschuteslibres.com/

Image de vignette et image d'introduction : Ateliers Chutes Libres, Paris © Pierre Diascorn

Éric Miot, un passionné du 7ème art

Délégué général du Festival international du film d'Arras et de l'association Plan séquence, Éric Miot met en valeur le patrimoine cinématographique grâce à un certain nombre de missions notamment avec le jeune public. Entre le professionnel et l'associatif, la structure existe depuis 21 ans et est remaniée en 2003.

Éric Miot a présenté d'abord le patrimoine cinématographique de manière générale. Un panorama de la grande histoire du Cinéma nous est brossé, de la création du média par les frères Lumière en 1895 en passant par l'impulsion des films muets comme ceux de Georges Méliès, l'industrie Gaumont, Hollywood, l'expressionnisme allemand de Metropolis, l'apparition du film sonore avec Le chanteur de Jazz, ou encore les films de propagande de Goebbels.

Éric Miot a également mis en avant les problèmes de conservation liés aux supports fragiles et a insisté sur l'intérêt de préserver ce patrimoine, source et témoin historique.

Le professionnel a ensuite parlé de son activité et de son rôle dans le cadre du Festival international du film d'Arras. Gagnant en notoriété, il met en valeur le cinéma européen à travers une sélection de films à la fois artistiques et divertissants, tout en portant un regard sur notre société. De nombreuses activités et thèmes sont proposés tels que des compétitions, des avants-premières, des ciné-concerts, des hommages, des expositions ainsi que des projections de films européens mais également du monde, ou destinés aux enfants.

Lucile Tallon

Etudes des publics et recherche : Au service du Louvre

Au cours du mois d’octobre, les Master 2 sont partis en visite au Louvre Paris afin de rencontrer l’équipe d’Anne Krebs. Celle-ci dirige le service d’études et de recherche de la Direction de la politique des publics et de l’éducation artistique du musée, le premier dans son genre. Depuis 2002, cette équipe mène des analyses pour approfondir les connaissances sur les publics dans le but de développer une offre culturelle et éducative toujours mieux adaptée aux nouvelles tendances muséales. Au-delà de ce travail principal, nous avons pu découvrir qu’elle mène aussi des études externes en partenariat avec d’autres musées franciliens.

Crédits : Marie Tresvaux du Fraval

Lors de notre rencontre avec une partie de l’équipe, nous avons parlé plus particulièrement de l’organisation des études sur les expositions temporaires en amont de la présentation au public, afin de définir le visuel le plus adapté pour l'affiche. L’objectif de cette action est de rendre la communication de l’évènement la plus efficace possible. Des sessions de groupe avec différents panels de publics sont organisées dans ce cadre. Elles sont animées par un enquêteur dont le rôle est de donner les thèmes de discussion, de stimuler, recadrer, synthétiser et enfin contrôler le temps. Le Louvre part du postulat que le visuel d’une exposition doit savoir parler de la thématique abordée tout en la rendant attractive pour les visiteurs. Ce sont donc les réactions du groupe face aux couleurs, au format et à la typographie qui sont analysées par le service.

Puis nous sommes allées tester le nouveau dispositif de médiation embarquée mis en place dans le Louvre depuis le premier semestre 2012 : la Nintendo DS3D ©. Celui-ci comprend deux écrans qui permettent au visiteur de se situer dans le vaste espace du musée grâce à un système de géolocalisation ainsi que plusieurs parcours en fonction de ses attentes de visite, le tout en proposant le discours d’un audioguide de base. Après avoir passé environs trois heures à tester l’audioguide par nous-même ainsi que d’interroger et d’observer l’utilisation de ce système par les visiteurs, une session de débriefing a été organisée par Anne Krebs et son équipe. Ils ont la mission d’évaluer l’impact de ce nouveau système sur les parcours de visite mais aussi plus généralement sa réception par le public. La session s’est déroulée sous forme de brainstorming mettant en avant nos principales impressions quant à l’utilisation de la Nintendo.

Crédits : MTDF

A partir de toutes les informations et impressions que nous avons données, les membres du service présents nous ont montré quels étaient les faits importants à mettre en avant dans une évaluation d’un dispositif interactif, comme les aspects techniques par exemple.

Cette journée a permis à l’ensemble de la promotion de découvrir concrètement les missions d’un service d’étude des publics ainsi que d’appréhender leurs méthodes de travail. Nous remercions Anne Krebs et son équipe de nous avoir accueilli dans leur locaux et fait partager cette expérience.

Laura Clerc

[1] Voirla liste des études réalisées par le service études et recherche du Louvre

In Flanders fields...

Crédits : MTDF

"In Flanders fields the poppies blow / Between thecrosses, row on row...» 1 ainsi commence le poème du lieutenant-colonel canadien John McCrae, écrit après la deuxième bataille d'Ypres le 3 mai 1915. Poème qui est devenu, au Canada et en Grande-Bretagne, l'emblème des morts de la Première Guerre Mondiale et qui est à l'origine du choix du poppy/coquelicot comme symbole des soldats. Poème, enfin, qui donne son nom au musée commémoratif d’Ypres. La ville rend tous les soirs hommage aux 54 896 soldats disparus sur son sol, lors de la cérémonie du Lastpotsous les voûtes du mémorial de la Porte de Menin.

In Flanders fields museum est à l'origine un musée associatif qui se professionnalisera en 1998. Quinze ans plus tard, la muséographie vient d'être complètement revue. A deux ans du centenaire de la Grande Guerre, ce n'est pas anodin, à l'heure où ses derniers témoins ont disparu, le rapport à l’événement se modifie. Il y a lieu de réfléchir sur la transmission de cette mémoire, et du rôle des musées de guerre aujourd'hui, comme l'ont rappelé les journées d'études organisées par le master les 11 et 12 décembre à Ypres : «Comment construire collectivement un patrimoine commun ? »

Comme à Péronne, l'historiographie, sans cesse plus riche sur cette période, a porté ses fruits, tous les belligérants sont représentés dans le musée d'Ypres, mais l'histoire commémorée est locale et donne à voir la guerre vécue en Flandre Occidentale, In flanders fields...

La scénographie dernier cri, s'accompagne d'une bande-son parfois oppressante. Les concepteurs ont choisi une ambiance grave un tantinet sensationnelle, sans toujours éviter la mise en scène macabre. Entre deux cimaises grises, une série de clichés, à l'accrochage esthétisant, représente des soldats morts, photographiés afin d'être ultérieurement reconnus.

Crédits : MTDF

Crédits : MTDF

En résumé, le visiteur vivra une expérience forte qui l'interpellera dans son vécu (une borne permet de rechercher ses ancêtres morts sur le front) et cherchera àl'impliquer dans la construction de cette mémoire. A l'aube de 2014, c'est un site à ne pas manquer !

Noémie Boudet

Site internet du musée In Flanders Fields Museum

1 : "au champ d'honneur lescoquelicots,entre les croix de lot en lot"

2 : " RFID : radioidentification, permet de mémoriser et repérer à distance des informationscontenues sur les marqueurs

L'avenir écologique de la scénographie d'exposition - post Covid

“Sans doute faut-il redessiner notre manière d'habiter le monde. On ne peut plus continuer sur la lancée actuelle, même en usant de prouesses technologiques. On ne peut plus autant se déplacer. On ne peut plus autant renouveler. On ne peut plus autant gaspiller. On ne peut plus autant tuer. Nous n'avons pas vraiment d'autres choix que d'accepter cette évidence.”

Aurélien Barrau, Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité -

édition Michel Lafon, 2019

À l’heure où j’écris, je devrais être en stage, à imaginer des scénographies pour des expositions et des musées.

Sauf que je suis sur ma terrasse, en train de relire Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité”d’Aurélien Barrau, paru en 2019. En pleine crise du coronavirus, le pays est à l’arrêt et la nature reprend quelque peu ses droits.

Je fais des efforts dans mon quotidien, j’ai choisi un métier qui pourtant pollue : construire pour l'éphémère, être outil de spectaculaire, utiliser des matériaux nocifs et autres substances chimiques. Bien sûr ce n’est rien comparé aux industries du textile et agro-alimentaire, mais quand cet outil est censé éduquer et être au service du visiteur, je remets en question son utilité. Comme j’ai le temps de réfléchir, je me suis interrogée sur les solutions alternatives qui existent ou qui existeront peut-être après cette crise, celles qui ne sont pas enseignées en école en Design, en espérant qu’il y ait une prise de conscience d’un point de vu global.

Créer revient-il à polluer ? Quels sont les différents impacts d’une exposition ?

La scénographie tient une place centrale dans une exposition. Je ne le dis pas parce que je suis une fervente défenseure de ce métier mais parce qu'elle permet de donner vie au travail de muséographie dans un espace. Mais elle a aussi une place centrale dans l’impact écologique qu’aura le projet.

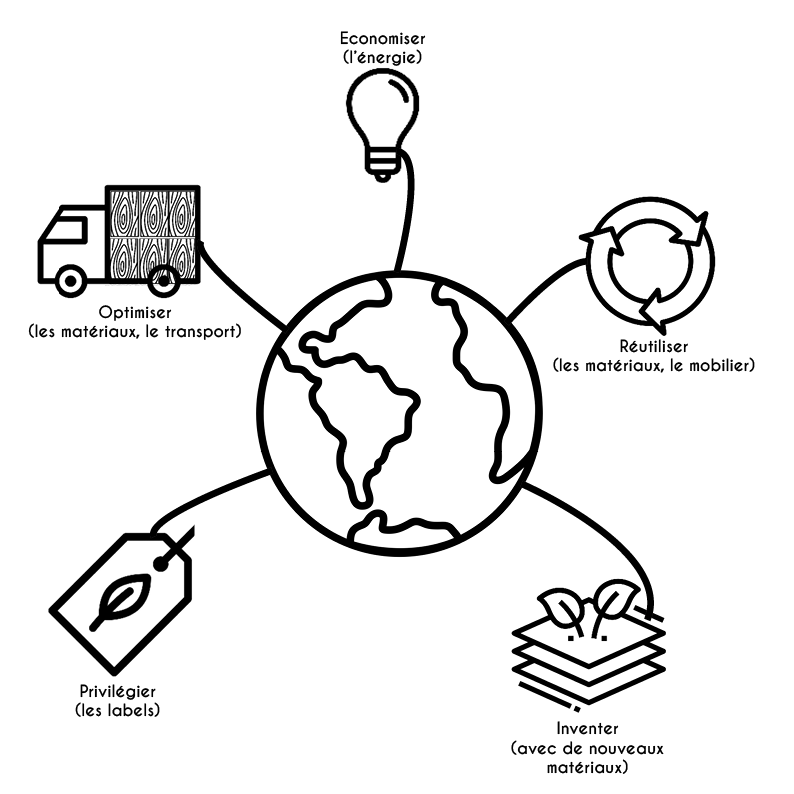

Voici le trajet d’une planche de contreplaqué issu du système classique : la matière première, le bois donc, et extrait, généralement dans des “plantations” cultivées à cet effet. Puis le bois est transformé pour lui donner sa forme de planche, pour cela on utilise de l'énergie. Ensuite, la planche et ses consœurs sont acheminées dans des camions vers le lieu de chantier, ce qui provoque des émissions de gaz à effet de serre. Cette planche n’est généralement pas à nu, on la revêtue par la suite de peinture, de colle… qui sont des produits toxiques. Enfin, une fois l’exposition assemblée, le lieu doit être prêt pour accueillir le public et mettre en avant le propos, on utilise à nouveau de l’énergie pour chauffer et éclairer l’espace.

Bien sûr cela n’est pas que l'apanage de la scénographie. Mais avec l’accroissement des expositions temporaires, d’une durée variable de 3 à 6 mois, le coût écologique est important.

Illustration ©JD

Les lignes bougent

Il faut tout d’abord préciser que les enjeux soulevés par le développement durable sont fondamentaux et liés à l’avenir de notre société.

Le problème donc avec l’éphémère c’est son coût écologique important sur une courte durée et le gâchis de matériaux. A moins de rentabiliser un maximum l’exposition et de la faire voyager sur une longue période, ce qui pose aussi des soucis de transport et de Co2.

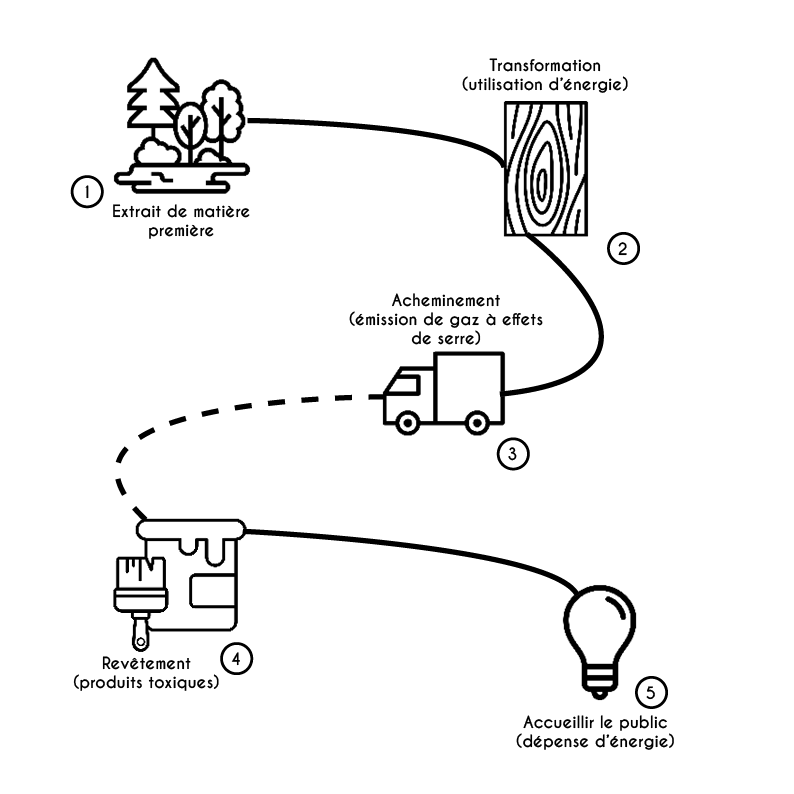

La BNF a publié en 2011 un guide de scénographie et développement durable, appelé Projet Coal. Même si il date de bientôt dix ans, il est encore aujourd'hui extrêmement d’actualité et offre des solutions à mettre en œuvre pour limiter l’impact écologique sur notre environnement. Parmi celles-ci, il est préconisé d'optimiser les matériaux et l'énergie dès la phase conception du projet, de privilégier les labels et des encres sans solvants pour l’impression. Cela est déjà ancré dans le processus de création scénographique, l’optimisation à un rôle important d’un point de vue économique.

Il est maintenant possible d’utiliser des matériaux alternatifs, tel que le carton, le tyvek, ou des matériaux recyclés. Un concept créé il y a quelques années dans l’événementiel s’est développé dans la scénographie d’expositions temporaires: la scénographie en palettes L’une des premières expositions réalisées par le Master MEM en 2013, L’Objectif en coulisses, faisait usage de palettes comme éléments scénographiques. Le dernier exemple en date est l’exposition Liaisons vitalesau Muséum d’Histoire Naturelle de Lille, conçue entièrement en palettes louées à des entreprises spécialisées, puis récupérées pour servir un autre projet. Certaines agences de designer ont même fondé leurs principes de création sur le recyclage.

Exposition Ionesco, mobilier scénographique en carton ©BNF

Exposition Liaisons vitales, Muséum d’Histoire Naturelle de Lille, © La voix du nord

Le sujet de l’exposition a aussi son rôle dans l’éco-conception de l’exposition. Certains sujets se prêtent mieux au développement durable, et plus d’efforts sont faits de la part des organisateurs en ce sens. Les musées de sciences et muséums sont généralement les plus concernés et ceux qui choisissent une démarche écologique dans chaque projet, sans doute car leurs expositions font souvent l’objet de scénographies plus variées.

Repenser la fin de vie d’une exposition

Là où ça coince (mais ça commence à bouger !), c’est au moment du démontage de l’exposition et de la fin de vie du mobilier scénographique. Ce processus est très rarement pris en compte dès la conception du projet, pourtant il est tout aussi important que l’ensemble des choix faits précédemment. Actuellement, le mobilier est soit entreposé, soit mis à recycler (si cela est possible). Or si on s'appuie sur les principes du zéro déchet Refuse, Reduce, Reuse, Recycle ( refuser, réduire, réutiliser, recycler,), la réutilisation est à privilégier, et le recyclage arrive en bout de chaîne. Pourquoi réutilise-t-on si peu le mobilier scénographique ? Parce que l’œuvre appartient à son auteur, et qu’une clause dans le droit à la propriété intellectuelle interdit la réutilisation du mobilier. Mais la plus grosse difficulté reste le stockage de ces mobiliers.

Pourtant certains musées ont instauré la réutilisation dans leur cycle de conception d’exposition. Le MNHN le fait déjà, et lorsque ce n’est pas possible, propose son mobilier à la Réserve des Arts, une recyclerie qui distribue ensuite ces mobiliers aux étudiants en art.

Il serait urgent de rendre systématique le réemploi de certains éléments scénographiques, en l'imposant dans le cas des marchés publics, et ainsi de mettre à disposition une liste de matériel disponible. Cela implique aussi de repenser la scénographie non pas comme une seule exploitation mais pour un cycle d’expositions.

Pourquoi ne pas proposer une banque de mobiliers scénographiques, et de rémunérer des groupements pour les gérer, tels que l’association des scénographes? Ou dans un réseau de musées ?

Les initiatives viennent aussi des designer, pour voir au-delà des principes de l’éco-conception, à l’image des Rad!cales, qui s’adressent aux professionnels de la création et à leurs partenaires. Ils militent pour un design radical et responsable face à l’urgence climatique et sociétale, en mettant en communs les ressources de chacun.

Less is more

Peut-être serait-il temps de repenser le système de création d’une exposition ? Le principe de location est intéressant pour ce qui est de rentabiliser une scénographie et de prolonger sa durée de vie. Des institutions comme le Mémorial de la Shoah ou l’Institut du monde arabe ont un service d’itinérance mais les expositions ont la forme simple de panneaux. Les centres de cultures scientifique, techniques et industriels sont plus ambitieux et proposent des expositions à la location adaptées à l’espace à disposition, à l’image du MNHN ou d’Universcience.

Exposition Viral présenté au Forum des sciences de Lille, produit par Ciencia Viva et Pavilhão do Conhecimento avec Universcience et Heureka ©JD

Mais cela reste très minoritaire. Pourquoi ne pas penser moins mais mieux ? Less is more, célèbre maxime de Mies Van Der Rohe, qui était architecte et designer.

En prenant exemple sur la Suède et son Riksutställningar ( en gros: un établissement public pour concevoir des expositions itinérantes), il serait possible de créer un groupement de musées pour concevoir des expositions itinérantes. Chaque année, des moyens seraient concentrés sur une exposition importante, au lieu de plusieurs petites expositions, pendant que les anciennes expositions seraient rentabilisées dans différents musées appartenant au groupement.

Illustration ©JD

Et si tout disparaissait ?

Et si, dans une vision pessimiste et post-apocalyptique, on imaginait très probable la disparition des expositions, des lieux publics. Avec la crise économique qui se profile, ou sera la priorité de financement ? Comment va évoluer notre système ? Opter pour plus de numérique ?

Tout reste encore très flou, mais l’ICOM et l’OCDE se sont penchés sur le sujet, je vous invite à lire le résumé ici si ce n'est déjà fait.

Juliette Dorn

#scénographie

#écoconception

#les rad!cales

Pour aller plus loin : http://www.projetcoal.org/coal/wp-content/uploads/2012/01/PDF-2-Guide_BNF_Version_Web-1.pdf

http://www.afroa.fr/media/pdf/contributions/PBesse-developpement-durable-expositions-temporaires.pdf

Manifeste Les Rad!cales

https://mcusercontent.com/28599b64a04cac8ef53cd3c68/files/ae5908c4-83da-4c22-ae7d-3714f258244f/LES_RAD_CALES.pdf

L’Alimentarium de Vevey, un musée vivant pour explorer notre alimentation

Lors de son épopée suisse, la caravane arrageoise s’est arrêtée le temps d’une matinée à L’Alimentariumde Vevey. Monsieur Denis Roher, conservateur du musée, nous a accueillis et guidés au sein de cette institution entièrement dédiée à l’alimentation. Cette rencontre nous a permis de comprendre l’évolution du musée, ses partis pris mais également ses projets, car le musée prépare sa troisième version et fermera ses portes en 2014 pour deux ans de rénovation.

Muséographier l'alimentation

Crédits : Camille Savoye

Le caractère éphémère de l’aliment nécessite d’engager une réflexion sur l’objet à exposer. Celui-ci est en effet valorisé pour le sens qu’il permet d’apporter à l’exposition et non pas pour parler de la collection du musée. Dans cette muséographie du discours « l’objet est utilisé comme moyen de mise en scène permettant une visualisation explicative des faits absents »(Shärer, 2003). L’exposition permanente présente ainsi des objets qui gravitent autour de l’aliment et le parcours de la visite se décompose en quatre espaces thématiques : acheter, cuisiner,mangeret digérer. Le restaurant du musée s’inscrit au sein même de la démarche de l’institution et se présente comme un dispositif d’exposition vivant. Cet espace est accessible par l’entrée générale du musée, les cuisines sont ouvertes et proposent des menus en adéquation avec les expositions, les saisons et les thématiques déterminées par la direction.

Le caractère éphémère de l’aliment nécessite d’engager une réflexion sur l’objet à exposer. Celui-ci est en effet valorisé pour le sens qu’il permet d’apporter à l’exposition et non pas pour parler de la collection du musée. Dans cette muséographie du discours « l’objet est utilisé comme moyen de mise en scène permettant une visualisation explicative des faits absents »(Shärer, 2003). L’exposition permanente présente ainsi des objets qui gravitent autour de l’aliment et le parcours de la visite se décompose en quatre espaces thématiques : acheter, cuisiner,mangeret digérer. Le restaurant du musée s’inscrit au sein même de la démarche de l’institution et se présente comme un dispositif d’exposition vivant. Cet espace est accessible par l’entrée générale du musée, les cuisines sont ouvertes et proposent des menus en adéquation avec les expositions, les saisons et les thématiques déterminées par la direction.

L’alimentation est un objet d’études complexe et passionnant qui s’insère au sein de nombreux domaines : des implications liées au corps à un aspect sociologique, d’une approche anthropologique à celle économique ou encore écologique. Ces différentes approches sont exploitées tout au long du parcours et intègrent l’ensemble des espaces muséographiques par le biais de dispositifs qui questionnent et interpellent. En arrivant dans l’espace acheter, deux grandes tables sont accrochées à la verticale le long du mur, sur celles-ci sont disposés les différents produits de consommation courante au XIXème siècle pour l’une et au XXIème siècle pour l’autre. Ce dispositif permet non seulement de comparer les différents modes de consommationmais également de penser à l’évolution des manières de tables et de questionner nos propres habitudes de consommation. La médiation orale, qui sera privilégiédans la troisième version du musée, permet d’exploiter toute la richesse de ce dispositif.

Médiation de la cuisine

Crédits : Camille Savoye

Valoriser une médiation orale semble en effet opportun pour un musée vivant ou le visiteur expérimente tout au long de sa visite. N’est-ce pas, par ailleurs, la meilleure façon d’aborder l’alimentation, par le biais du partage et d’une démarche conviviale ? Ce caractère inhérent à l’alimentation est par ailleurs très bien exploité dans la partie cuisine du musée où de nombreux ateliers sont animés par les médiateurs-cuisiniers. Les ateliers permettent d’explorer l’aliment selon des thématiques, déterminées géographiquement ou historiquement. Ces ateliers ne sont pas conçus pour apprendre à manger équilibré mais pour expérimenter, découvrir des cultures à travers leur alimentation et interpeler notre palais. Chaque participant repart avec sa préparation, une belle occasion de partager chez soi l’expérience vécue au musée et de prolonger sa visite.

La cuisine semble avoir pris beaucoup de place au sein de la structure au fil des années, ce qui ne semble pas être au déplaisir du public : le musée enregistre en moyenne 65 000 entrées par an, composé d’autant d’adultes que d’enfants. Afin de rééquilibrer le musée et d’insérer une approche plus scientifique Monsieur Denis Rohrer, conservateur du musée, souhaite mettre en place une politique d’acquisition afin d’enrichir la collection. Bien qu’il s’agisse d’une fondation Nestlé celle-ci ne se constitue non pas autour de l’entreprise mais bien sur l’alimentation en général.

Crédits : Camille Savoye

On note une recrudescence d’expositions temporaires sur le thème de l’alimentation, qu’il s’agisse de parler d’une culture (Les séductions du palais présenté au Quai Branly) ou d’engager une réflexion sur ce que nous mangeons par le biais de dispositif interactif et pédagogique, souvent à l’intention d’un jeune public (A tous les goûts, Maison Folie de Lambersart, Qu’est ce qu’on mange ?PLUS de Capelle la Grande). Des institutions explorent également cette thématique de façon permanente en France, tel que le centre d’art La cuisine dans le Tarn et Garonne et bientôt la Cité de la Gastronomie. Quelque soit le statut de l’institution culturelle, l’attractivité de cet objet d’étude, en ce qu’il fait parti intégrante du quotidien, par plaisir et nécessité, de façon naturelle et culturelle, permet d’attirer et de fidéliser un public et de l’emmener au cœur de problématiques sociétales.

On note une recrudescence d’expositions temporaires sur le thème de l’alimentation, qu’il s’agisse de parler d’une culture (Les séductions du palais présenté au Quai Branly) ou d’engager une réflexion sur ce que nous mangeons par le biais de dispositif interactif et pédagogique, souvent à l’intention d’un jeune public (A tous les goûts, Maison Folie de Lambersart, Qu’est ce qu’on mange ?PLUS de Capelle la Grande). Des institutions explorent également cette thématique de façon permanente en France, tel que le centre d’art La cuisine dans le Tarn et Garonne et bientôt la Cité de la Gastronomie. Quelque soit le statut de l’institution culturelle, l’attractivité de cet objet d’étude, en ce qu’il fait parti intégrante du quotidien, par plaisir et nécessité, de façon naturelle et culturelle, permet d’attirer et de fidéliser un public et de l’emmener au cœur de problématiques sociétales.Camille Savoye

L’itinérance : une force de diffusion

Mobilisée depuis le XIXe siècle, l’itinérance s’est aujourd’hui intensifiée comme outil indispensable pour la diffusion d’une exposition sur le territoire régional, national voire international.

Produite par une même institution ou coproduite entre plusieurs acteurs, réalisée en interne ou externalisée, elle nécessite, comme tout outil, une gestion de projet particulière propre à chaque structure.

Image d'introdution : ©Tiffany Corrieri

Le Forum départemental des Sciences (FDS), Centre de Culture Scientifique, Technique et Industriel où je réalise mon apprentissage, privilégie l’itinérance et réalise des outils depuis 1984. À ce jour, une cinquantaine d’outils, dont 30 créations originales parfois déclinées en plusieurs exemplaires afin de pallier les demandes d’un même produit, composent le catalogue. Je vous propose un bref état des lieux des spécificités des expositions et outils itinérants, grâce aux échanges que j’ai eu avec Catherine Ulicska, coordinatrice de projet itinérance au Forum départemental des Sciences.

Pourquoi choisir l’itinérance ?

Développer le musée et diffuser ses savoirs hors les murs pour toucher un public plus large et éloigné géographiquement et culturellement, sont des points essentiels pour la promotion d’une exposition. Ainsi la force de diffusion permet d’identifier plusieurs intérêts :

Avoir une portée plus grande sur le territoire quand la situation géographique de certaines institutions est trop lointaine. Ces dernières ne peuvent pas se déplacer jusqu’au musée faute de moyens, de temps ou de ressources humaines. Par ailleurs, aller vers le public et proposer ses outils dans des structures, c’est aussi faire tomber les barrières du transport.

L’itinérance des expositions affirme donc la mission de diffusion de culture scientifique au sein du territoire, en exprimant son savoir-faire en termes de médiation et d’ingénierie culturelle. De par son historique, le FDS peut se positionner comme une référence en termes de conseils en gestion et réalisation de projet, pour les acteurs qui auraient envie de tenter l’expérience. Ces partages et retours pratiques sont une des missions du poste dédié à l’itinérance.

Le planétarium itinérant est très sollicité. Il permet de diffuser le savoir scientifique et faire découvrir l’astronomie sur l’ensemble du territoire. © Forum départemental des Sciences

Proposer une mise à disposition pour les institutions éducatives de la région s’inscrivant dans l’offre de service public, lors de réalisation de dispositifs. Au Forum départemental des Sciences, les emprunteurs qui participent à Science Collège Nord ou l’Appel à projets peuvent bénéficier de la gratuité des outils. Ainsi écoles maternelles, primaires, collèges ou médiathèques peuvent gratuitement accueillir une exposition et un ou plusieurs outils.

Néanmoins, au FDS, à chaque sortie, prêt ou location, le transport, montage et démontage restent à la charge de l’emprunteur.

Apporter une seconde vie à l’exposition après son implantation et ainsi renforcer ou renouveler la programmation sur une thématique spécifique. Le FDS renouvelle sa programmation par la location d’une exposition tous les ans, portant sur une thématique de saison. Il reste cependant plus compliqué de trouver des expositions à destination des tout-petits (3-6 ans) en location.

En plus de ces aspects sociaux, des critères économiques sont évidemment prépondérants: faire itinérer une exposition peut amortir les coûts de production en intéressant des institutions et un public plus larges, et ainsi dégager quelques recettes. Pour autant, cette intention s’applique davantage aux producteurs privés, que je ne vais pas développer ici, puisque je limite mon propos aux institutions publiques.

Quelle gestion de projet ?

Puisque les expositions itinérantes demandent une gestion de projet mobilisée par une équipe dédiée, des institutions bénéficient aujourd’hui d’un poste ou des missions dédiées à l’itinérance, au vu de la professionnalisation du secteur de production d’exposition.

Anticiper et réfléchir aux critères d’itinérance en amont, lors de la réflexion du projet, sont des points clés pour ce type d’exposition. Le manque de vigilance au préalable peut apporter des modifications bien lourdes et onéreuses à effectuer par la suite.

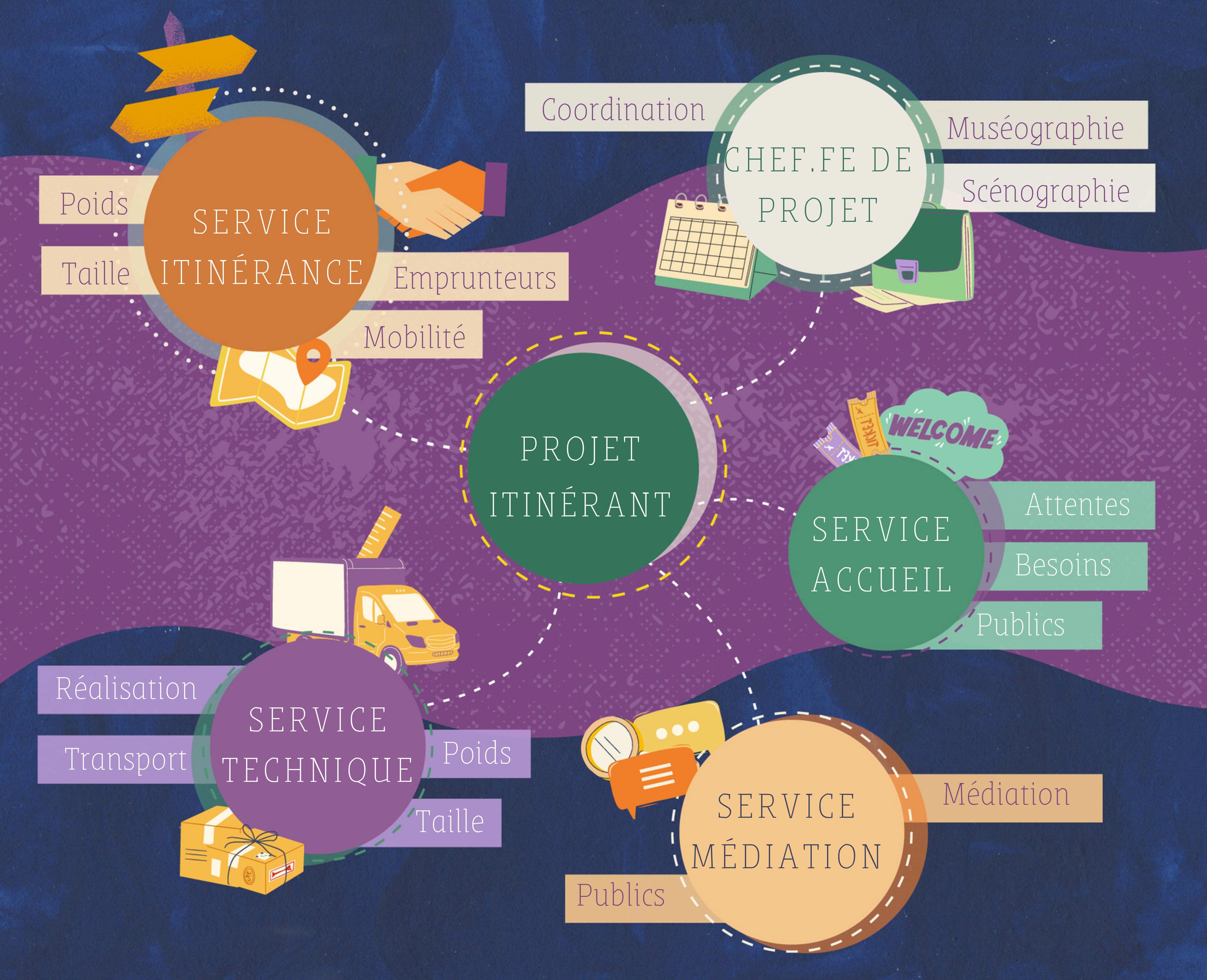

Intégrer une équipe diversifiée pour penser le projet en termes de co-design, et gérer le cycle de vie du projet permet d’identifier les difficultés pouvant être rencontrées et de souligner les points de vigilance à intégrer. Au Forum départemental des Sciences l’équipe se constitue d’un.e chef.fe de projet, d’un référent technique, d’une coordinatrice itinérance, d’un.e médiateur.trice, et éventuellement d’une référent accueil. Outre l’équipe projet, les prestataires doivent aussi être conscients des critères de réalisation; au FDS la chargée d’itinérance insiste sur la durée de vie prévue à minima de 10 ans des expositions auprès des prestataires, afin qu’ils privilégient des matériaux durables.

La réalisation d’un projet ou outil itinérant demande une transversalité des différents services de l’institution. ©Tiffany Corrieri

Une exposition itinérante demande donc une mobilisation de ressources matérielles, humaines et financières importantes.

Enfin dans la durée de vie de l’exposition, les retours emprunteurs, premiers confrontés aux critères de location de l’exposition, sont à prendre en compte car ils permettent de réaliser un bilan sur le fond et la forme de cette dernière, et éventuellement de réaliser des modifications.

Quelle évolution du poste de coordinatrice de projet d’itinérance ?

«Le poste de Chargé.e de l’itinérance au FDS consiste en la promotion, la prospection, l'évaluation des expositions sur le territoire, et la coordination entre services afin que les mises à disposition se déroulent au mieux. Il s’agit également de participer à l’animation des réseaux des emprunteurs et futurs emprunteurs, en place depuis longtemps et agrandie par des mises en relation, pour parfois aboutir à des co-productions dans lesquelles chaque entité se complète.

L’évolution du poste en interne porte sur la gestion de relation client (CRM) via un logiciel dédié, les besoins en termes de communication étroitement liés à la promotion, la consultation pour de nouveaux projets d’exposition ou d’animations à venir. Puis, d’un point de vue externe, il s'agit de mettre en place des dispositifs d’intégration des réseaux emprunteurs, de mettre en relation des acteurs culturels entre eux avec des moyens complémentaires».

Carte d’identité technique d’une exposition ou outil itinérant

Afin de mieux répondre aux besoins d’itinérance, certains points sont à prendre en compte dès la réflexion du projet. Néanmoins ces derniers dépendent de l’objectif de réalisation de l’exposition et des moyens.

Une taille et un poids mesuré : l’exposition ne doit pas être trop encombrante pour pouvoir être accueillie dans un maximum d’institutions, particulièrement pour les petites entités qui détiennent un espace restreint pour accueillir l’exposition (médiathèques, écoles). Comme cela, la logistique (transport, montage/démontage, maintenance) reste accessible financièrement et techniquement. Ainsi, au FDS les expositions pour le Petit Forum, à destination des 2-7 ans, occupent moins de 100m2.

De grands modules avec de hauts montants en aluminium composent l’exposition Effets Spéciaux, crevez l’écran. Ici un fond vert de 12 mètres 30 de long. © Forum départemental des Sciences

Certaines institutions proposent une déclinaison de l’exposition en plus petit format à l’instar du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris avec ses grandes expositions déclinées en Petit forme, en exposition panneaux.

La prise en compte du poids et de la taille s’applique aussi à l’emballage dont les dimensions vont influencer sur le stockage des caisses.

Néanmoins, le parti-pris existe d’assumer une taille plus importante des modules, comme avec l’exposition Effets Spéciaux, crevez l’écran réalisée par la Cité des Sciences qui va être accueillie par le FDS en octobre 2022, et demande la mobilisation de 3 semi-remorques.

L’exposition L’Homme est-il un grand singe ? est composée de bâches qu’on peut enrouler et de montants en aluminium, facilement démontables qui permettent un transport facile.

© Forum départemental des Sciences

Un mobilier stable : le mobilier de l’exposition doit être résistant, notamment les manipulations, à l’épreuve des enfants. Les normes incendies sont aussi un point à réfléchir en amont. Ce mobilier doit pouvoir être facilement déplaçable et résistant pour ne pas être remplacé tous les ans.

Un montage et démontage facile : l’institution hôte (comme les écoles, ou les petites collectivités) peut ne pas avoir le matériel nécessaire pour le déplacement ou le montage de l’exposition. Par leurs poids et taille, les modules se doivent d’être pratiques et intuitifs à monter. Au FDS, les expositions du Petit Forum (2-7 ans) sont réfléchies en termes de praticité pour un montage et démontage sans encombres pour les emprunteurs; certains modules ne demandent pas d’assemblage et sont livrés sans besoins de montage.

Préparation du montage de l’exposition Mon Dodo © Forum départemental des Sciences

Le service associé à l’exposition : certains musées ou centres de sciences proposent un service clé en mains avec une prestation prête à l’emploi portant sur des animations ou spectacles associés à l’exposition louée, comme à la Cité de l’Espace à Toulouse, ou par le déplacement d’un animateur en camionnette pour animer des ateliers sur place comme avec Le colporteur des Sciences au Pavillon des sciences à Montbéliard.

La plupart du temps la médiation et l’animation d’outils itinérants est réalisée par des médiateurs.trices de l’institution hôte, qui, mené.es par des guides d’animations, se réapproprient le sujet de l’exposition pour l’adapter à la thématique mise en avant par leur établissement.

Profils d’emprunteurs diversifiés

Les emprunteurs d’une exposition itinérante sont divers et les conditions d’emprunt propres à chaque structure proposant le contenu. Il peut exister des forfaits comprenant certains critères qui définissent si le transport, le montage et/ou la médiation sont compris dans le prix de location.

Les emprunteurs peuvent être issus du service public, tel que les écoles, médiathèques et bibliothèques, les musées, les bâtiments administratifs ou touristiques (mairies, office de tourisme), et les associations. Il peut également être question d'une société privée identifiée dans le domaine artistique et scientifique ou non, comme des sièges d'entreprises, des gares, aéroports ou centres commerciaux. Il est aussi possible pour des particuliers de louer des expositions ou outils itinérants.

Vue d’ensemble des outils itinérants empruntés par la ville d’Ostricourt. Les modules sont présentés dans la salle des fêtes de la ville. © Tiffany Corrieri

Certains établissements sont fidèles à la location d’expositions d’une même institution et créent ainsi un réseau au fil des années. Les loueurs sont toujours demandeurs, d’où l'importance de créer de nouvelles expositions à un rythme régulier qui peut être difficile à tenir lors de restrictions budgétaires, et de prendre en compte leurs retours.

Quelle vie après avoir fait le tour de France ?

Afin de savoir quelles expositions ou outils pourraient être améliorés, mis à jour ou jetés, un état des lieux annuel est réalisé avec la direction, en suivant des critères d’évaluation spécifiques. Initialement, le FDS s’appuyait sur le seul fait de faire itinérer l’exposition au maximum 10 ans. Néanmoins les demandes et le renouvellement difficile des offres ne permettent pas de proposer des créations originales, afin de faire tourner la programmation et de remplir le catalogue, en remplaçant les précédentes.

L’obsolescence est le critère le plus favorisé pour trier les expositions et outils du catalogue et définir leur fin de vie ou non. En effet, certaines conceptions pédagogiques du FDS, de par leur ancienneté, présentent une obsolescence technique par l’utilisation de CD, de diapositives ou de clés USB qui ne correspondent plus aux normes et pratiques couramment utilisées.

Ainsi, les outils itinérants sont passés sous le crible de l’évaluation financière, du réinvestissement humain, du renouvellement des droits à l’image et du traitement du sujet qui peut devenir obsolète. Les évaluations post-location permettent de rester à jour sur l’impact de l’exposition en termes de contenu, scénographie, de maintenance etc, pour éviter de reproduire les mêmes erreurs lors de la prochaine création.

Quand un mobilier est marqué comme obsolète, le matériel est parfois récupéré et réutilisé, ce qui n’est plus exploitable est jeté. D’autres fois l’exposition peut avoir une seconde vie via une vente ou une donation.

Je remercie Catherine Ulicska pour sa disponibilité et son expertise.

Tiffany Corrieri

Pour en savoir plus :

- Méliné Kéloglanian, «Le marché de l’exposition itinérante internationale, ses acteurs et sa filière », La Lettre de l’OCIM 178 | 2018.

- Catalogue des outils itinérants pour la médiation scientifiques et techniques en Hauts-de-France, édition 2020.

- Les expositions itinérantes : guide à l’usage des gestionnaires de tournées, Société des Musées du Quebec.

#itinerance #technique #ingenierie

La Chartreuse de Douai, un musée à la médiation exemplaire

Une architecture incontournable

© http://www.musenor.com/Les-Musees/Douai-Musee-de-la-Chartreuse

La Chartreuse de Douai est un musée de beaux-arts municipal. Nous pouvons y accéder en franchissant un portillon et un petit parc recouvert de gravier blanc et de végétaux variés. Là nous découvrons une architecture très authentique qui nous invite à entrer dans ce bâtiment, ou plutôt monument. L'architecture est une partie prenante de ce lieu attrayant. Une des caractéristiques de ce musée est qu'il est installé dans un ancien couvent. Les noms des salles ont d'ailleurs été conservés tels quels : le petit cloître, le réfectoire, la salle capitulaire, et la chapelle.

Ce musée possède une large collection de peintures, sculptures, orfèvrerie et objets d'arts. Il s'inscrit dans un scénario chronologique, entre néo-classicisme et réalisme et parcourt diverses contrées.

Il prend en compte l'accessibilité tarifaire : le tarif réduit est de seulement 2,30 euros et le plein tarif est de 4,60 euros. Ceci est plutôt rare et permet d'attirer davantage le public ! Puis, pour chaque personne, des visites guidées gratuites sont organisées chaque premier dimanche du mois, ce qui permet au public d'appréhender les collections sous divers angles.

L'équipe de médiateurs, qui sont conférenciers ou plasticiens, est composée de six salariés très investis dirigés par une chargée des publics ancienne infirmière anesthésiste ! Ce qui est plutôt atypique ! Les médiateurs créent des contenus, des activités et des visites à destination du public scolaire et adulte et également à destination du public handicapé, hospitalier et pénitentiaire. Chaque personne est prise en considération et trouve sa place au sein de cet espace culturel.

De nombreux musées se cantonnent souvent à des actions culturelles envers les scolaires et les groupes d'adultes. Ici le musée saisit l’idée de démocratisation culturelle tout en l’élargissant. Il valorise ses collections en les proposant à une palette de publics très large. Malgré des périodes difficiles et un budget qui est plus faible que celui de grands musées nationaux, le musée est fort de propositions très attractives envers chacun.

Le musée propose ses activités à de nombreux acteurs tels que les associations, les comités d'entreprises, les centres sociaux et les centres de formation, les centres hospitaliers et les maisons d'arrêt. Il souhaite toucher un public vaste et créer des partenariats forts avec ces institutions. Les projets proposés sont d'ailleurs adaptés selon la demande de ces lieux.

Des actions culturelles en milieu pénitentiaire

Le cloître : lieu d'expression des publics

Crédits : Lilia Khadri

Les projets à destination du public handicapé sont à long terme, sur l'année, ce qui permet de mieux s'approprier les collections et de créer un lien fort avec l'art et le lieu.

Pour les malvoyants le musée a créé le musée au bout des doigts en s'appuyant sur le patrimoine architectural du lieu qui est intéressant à explorer. Pour cela une maquette tactile a été créée, elle comprend la distribution des salles mais aussi les époques de construction. De nombreux musées implantés dans ce type de lieu patrimonial pourraient s'inspirer de ce dispositif. De plus les personnes malvoyantes peuvent tout de même découvrir des œuvres du musée, durant des visites au sein desquelles le médiateur présente une collection d'œuvres qu'il a choisi, à travers des tables d'orientation accompagnées de commentaires audio et des équipements en braille.

Le public en situation de handicap mental est confronté lors d'évènements aux notions de temps, corps ou encore beauté.

La chapelle du musée Crédits :Lilia Khadri

Ce que chaque visiteur peut retenir de sa visite au sein de la Chartreuse est l’architecture remarquable, la collection très variée et bien mise en valeur, et un musée compréhensible par tous !

Lilia Khadri

En savoir plus :

- http://www.museedelachartreuse.fr/

# Musée pour tous

# Beaux-Arts

# Région des musées

La Piscine, championne de médiation

Suivez l'animateur, pieds nus et esprit libre ! Bienvenue à La Piscine, musée d'art et d'industrie de Roubaix, à la politique des publics enthousiasmante.

(c) Marie Tresvaux du Fraval

Ouvert en 2001 dans l'ancienne piscine municipale fermée en 1985, le musée de Roubaix a connu une histoire mouvementée : d'abord musée industriel de 1835 à 1861, puis les collections s'installent à l’École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles construite à partir de 1881. Gravement atteint lors de la Seconde Guerre Mondiale, le musée sera déclassé en 1959 et ses collections dispersées, fait unique en France. Le renouveau viendra avec le don du fonds d'atelier du peintre Jean-Joseph Weerts et l'installation d'un musée dans l'hôtel de ville de 1963 à 1980, années pendant lesquelles le projet du musée actuel est en gestation et les équipes font leurs armes au sein de la mairie. Actuellement, le service de médiation s'organise en deux équipes qui correspondent à deux offres distinctes : les animations pour les moins de 18 ans et les visites au-delà de cet âge. Les animations retiendront ici notre attention. Suivons par exemple Julien Ravelomanantsoa (dit Julien), artiste-animateur-fantaisiste, le temps de l'animation « 4 sens ».

Crédits : Marie Tresvaux du Fraval

Plus tard allongés sur le sol au pied de l'ancien grand bassin, non loin de paisibles statues, nous méditons. Julien nous invite à livrer nos impressions du moment présent : « vastitude et au-delà » pour certains « bien-être » pour d'autres. En effet nous sommes dans un ancien cloître (bien antérieur à la piscine). Ailleurs, des meubles tactiles conçus eux aussi par Astuguevieille, au contact des textiles nous recréons des histoires. Ce parcours décalé et désinhibant au sein des collections permanentes du musée a l'air iconoclaste mais il sert un discours sérieux et accessible sur les œuvres. L'aspect ludique et l'attention portée à l'individu (enfant), son vécu, son imaginaire permet une lecture et une approche de l'art très stimulante, véritable parti pris du lieu, le jeune public est d'ailleurs prioritaire par volonté politique de la ville. Mais liberté et plaisir ne sont pas synonymes de « n'importe quoi », les animateurs, souvent plasticiens, font montre d'un grand professionnalisme qui convainc même les plus récalcitrants.

Crédits : MTDF

Notre enthousiasme ne doit pas faire oublier la réalité des moyens, nos animateurs sont pour la plupart vacataires et donc précaires et les animations dans les salles, si elles permettent une mise en valeur du site, désengorgent aussi les deux ateliers trop petits. Car c'est là le paradoxe, La Piscine est victime de son succès et booke en quelques jours ses réservations pour l'année. Débordés, les animateurs-concepteurs n'entendent toutefois pas se complaire sur leurs lauriers et remettent sans cesse leur ouvrage et leur imagination sur le métier. Espérons que l'extension prochaine du musée (en 2015) qui verra notamment la recréation de l'atelier du sculpteur Henri Bouchard, un agrandissement des salles d'expositions temporaires et de nouveaux ateliers pour le jeune public, améliore les conditions de travail, quoiqu'il en soit La Piscine garde une longueur d'avance !

Noémie Boudet

La Piscine, musée d'art et d'industrie André Diligent

23 rue de l'espérance, 59 100 Roubaix

Le démontage d'exposition

Quand s’achève une exposition ? Quand le dernier visiteur est sorti ? Quand le dernier convoyeur est parti ? Aujourd’hui j’ai découvert ce qu’est le démontage d’une exposition, celui de Roman-Photo qui occupait le Mucem du 13 décembre au 24 avril 2018.

Cette dernière relevait de ce média particulier qui relate une histoire en fonctionnant comme une bande dessinée, au détail près que les personnages de l’histoire sont photographiés. L’exposition allait des origines du roman-photo en Italie à ses déclinaisons politiques ou humoristiques. Elle permettait de voir combien cette lecture populaire avait pu être décriée ou réutilisée et avait été l’occasion d’une création photographique de Thierry Bouët, véritable enquête sur les lecteurs de roman-photo aujourd’hui. De même, elle permettait d’étudier les différents genres qui en ressortaient, du ciné-roman au roman-photo érotico-noir, comique et satirique, au photo-roman…

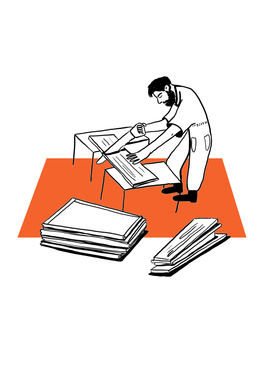

L’opération de démontage d’une exposition suit les principes suivants : retirer les expôts et les protéger pour un transport ou un retour en réserves, démonter les vitrines et cimaises qui les contenaient, quitter les lieux d’une salle d’exposition. Les objets prêtés et exposés, quels qu’ils soient, doivent faire l’objet d’un constat d’état. On les retire des vitrines et on les observe sur une table éclairée avec une lumière rasante afin d’observer les éventuelles altérations. Les objets sont ensuite enveloppés puis déposés dans leur emballage attitré. Alors un convoyeur spécialisé les ramène au lieu prêteur. Lorsque les œuvres ou les artefacts font partie des collections du musée qui expose, ce constat d’état doit aussi être fait.

Eclairage à la lumière rasante pour constat des oeuvres © CC

Le démontage est idéalement assuré par les mêmes personnes qui avaient monté l’exposition : cela permet de se remémorer les difficultés rencontrées lors de l’installation des œuvres et ainsi de mieux anticiper les risques qu’elles pourraient rencontrer.

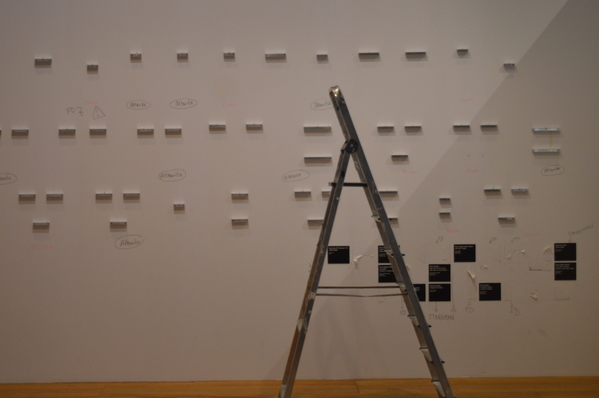

Lorsque nous entrons dans les locaux de l’exposition, les murs sont pratiquement nus et des annotations marquent les cimaises afin d’identifier les prêteurs ou les productions réalisées par le musée. Les adhésifs sont retirés à la spatule ou à la main. On pourrait penser à un déménagement très organisé : les emballages (depuis le montage conservés en réserves) qui doivent être réutilisés ce-jour sont entreposés dans un angle. Jean-Luc Delest, régisseur des expositions au Mucem annote au fur et à mesure la liste d’œuvres afin de vérifier que chaque œuvre est traitée convenablement puis bien restituée dans son enveloppe, cadre ou boîte d’origine. Il dresse peu à peu la liste de colisage qui recense tous les objets déposés dans telle caisse.

Mur vidé de ses œuvres avec les annotations qui permettent d'identifier les prêteurs © CC

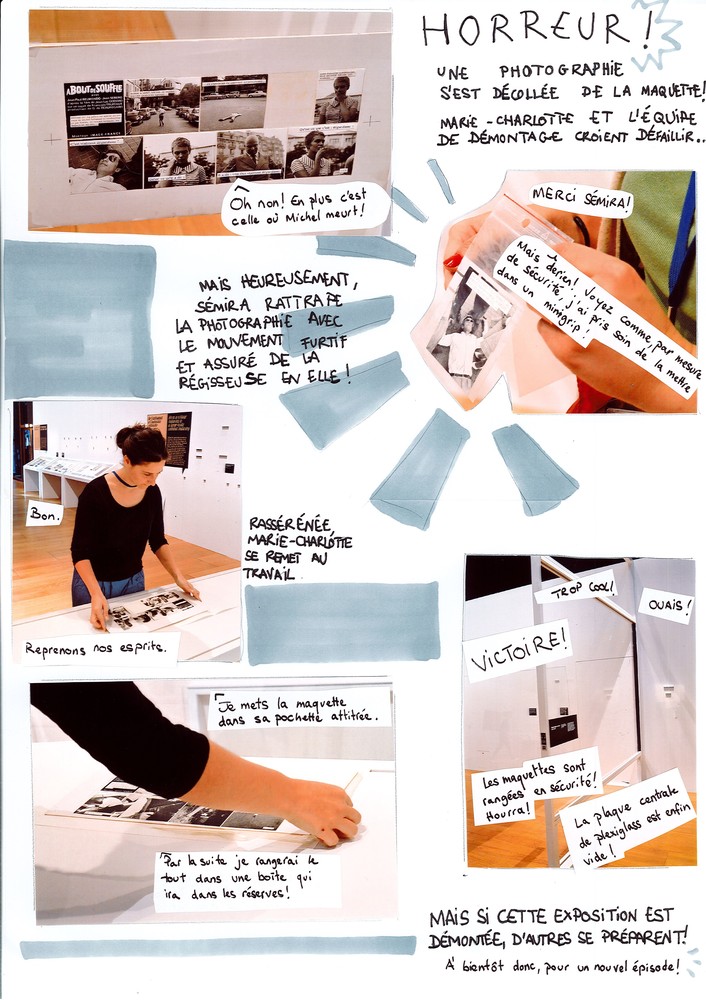

Ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est le traitement des maquettes du ciné-roman A bout de souffle de Jean-Luc Godard, publié en 1969 dans le Parisien Libéré, soit 10 ans après son tournage. Il s’agit de photographies collées directement sur du carton et des bouts de papier sont collés dessus afin de former les paroles des personnages. Il s’agit d’objets graciles, dont le maintien est fragile et menace de se décoller. Comme ces maquettes appartiennent aux collections du Mucem, il est de les protéger et de les remettre en boîtes avant de retourner en réserve, avec l’aide de Marie-Charlotte Calafat -co-commissaire de l’exposition. Sémira Möller, staigiaire en régie des collections, m'accompagne pour l'assister et pour nous renseigner sur ce moment particulier.

Ces maquettes sont disposées de manière à ne pas être au contact d’un adhésif. Le Mucem a alors fait appel à Bianca Petrea, restauratrice spécialisée dans les arts graphiques. Lors du montage, elle avait collé des angles en plastique sur une plaque centrale de plexiglass, glissé les maquettes dedans et deux plaques de plexiglass étaient fixées de part et d’autre afin de protéger les vignettes tandis qu’un cadre maintenait le tout.

La suite, vous l’attendez, c’est bien entendu, une solution pour retirer dans de bonnes conditions ces maquettes !

Un grand remerciement à Marie-Charlotte Calafat, Sémira Möller et Bianca Petrea de s’être prêtées au jeu !

Coline Cabouret

#régie

#démontage

#roman-photo

Le participatif pour la mémoire des deux guerres Journées d'études à Ypres les 11 et 12 décembre 2012

« Dans les musées de guerre,on passe du vécu au récit, alors que la question de la transmission entre les générations est très importante » a déclaré Dominiek Dendooven, le directeur du musée In Flanders Fields, en introduction des deux journées d'études où nous avons eu le plaisir d'être reçus. Organisées par le master MEM conjointement entre son équipe et le département du Nord, il s'agissait de dresser un panorama d'expériences menées avec les techniques participatives pour les musées des deux guerres mondiales.

C'est Sébastien Magro, le chargé de projet pour les nouveaux médias au Musée du Quai Branly, qui a ouvert le bal, avec le travail de recensement des logiques participatives qu'il a effectué ces dernières années. Il nous a montré, à travers l'histoire fictive d'une visiteuse nommée Sophie, toutes les interactions qu'il est possible pour un musée d'avoir avec son public aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux. Avec les réseaux et les nouvelles technologies, on assiste maintenant au passage vers le « transmédia », où une interaction est possible avec le média, contrairement à ce que le propose par exemple la télévision où l'on ne peut que recevoir et non échanger. Il a alors cité le projet « le défi des bâtisseurs », mené par l'équipe de la cathédrale de Strasbourg, où avec un webdoc, une application mobile et un blog, il est à chaque fois possible de partager son expérience.

Crédits : L'Art de Muser

Le musée était en train de préparer le centenaire de la grande guerre, qui commencera l'année prochaine en 2014, et une collecte avait justement lieu au musée In Flanders Fields pendant les journée d'études. Nous avons eu l'occasion de participer et c'était impressionnant : des dizaines de personnes viennent avec un objet leur appartenant datant du premier conflit pour le recenser dans la banque de données européenne.

James Whitman a ensuite expliqué le rapport à internet du Musée canadien de la guerre (le War Museum) dont il est le vice-président à Ottawa. Le point de départ était d'offrir un survol pour les étudiants de la guerre 14-18, afin d'apporter des informations certifiées et lisibles. Il y a aussi de nombreux cours préparés pour les enseignants, et de nombreux liens vers d'autres sites. Ainsi, le musée répond à sa mission de divulgation des connaissances, en se trouvant là sur internet, là où se formulent les premières demandes de renseignements.

Patrick Pecatte a ensuite raconté l'évolution du projet Photo Normandie, où un groupe d'une soixantaine de contributeurs bénévoles font de la « redocumentarisation » des photos de la bataille de Normandie sur Flikr. Ils ne sont jamais rencontrés dans la vraie vie, mais forment sur le netune communauté de passionnés. Il nous explique que pour un bon fonctionnement, il est nécessaire d'animer cette communauté, de relancer pour avoir toutes les informations, et chercher la vérification des sources. Ils arrivent généralement à une validation collective au bout d'un temps. Diverses institutions ont parfois parlé de projet commun, mais sans que cela n'aboutisse à chaque fois. Alors, dit-il « on fait notre travail sans savoir si ça plaît ou si plaît pas ».