Brèves de stage et d'apprentissage

Assaisonnez votre été à la Maison du Sel

À quoi sert le sel, ce petit grain blanc si banal ? Relever le goût des aliments, les conserver, déneiger les routes en hiver… Il se cache pourtant dans bien plus d’objets inattendus de notre quotidien. Alors pour l’extraire en grande quantité, en Lorraine, on emploie les grands moyens ! La Maison du sel relève le défi de tout vous dire sur le sel et son exploitation en seulement quelques mètres carrés d’exposition grâce à de nombreuses astuces !

Un territoire aux enjeux complexes

Patrimoine bien souvent méconnu des Lorrains eux-mêmes, le sel est en réalité exploité dans la région depuis environ 3000 ans. Depuis 2004, les autorités culturelles et touristiques régionales ont la volonté de mettre en valeur cette ressource, richesse identitaire jusqu’alors sous-estimée. Entre le Musée départemental du sel de Marsal, les Salines royales de Dieuze ou encore la mine de sel de Varangéville, La Maison du sel doit tirer son épingle du jeu. De même, il ne faut pas non plus négliger les partenariats potentiels avec les industriels du sel mais aussi répondres aux questionnements de la population locale face aux bouleversements paysagers engendrés par cette exploitation intensive.

Au sein de ces enjeux complexes, la petite équipe de ce centre d’interprétation en milieu rural ne manque pas d’idées créatives pour participer au développement de son territoire, mais aussi pour se démarquer de l’offre culturelle et touristique classique des centres urbains de Nancy et Metz.

De la créativité comme carburant

Qui a dit qu’une unique pièce de 200 m² c’était insuffisant pour vivre une expérience de visite atypique ? Grâce à l’ingéniosité de sa conception en espaces modulables, La Maison du Sel est à la fois salle d’exposition abondamment illustrée à propos des propriétés et de l’exploitation du sel, espace de projection pouvant accueillir cinquante personnes pour se plonger au cœur de la mine de Varangéville, mini laboratoire expérimental pour comprendre les réactions chimiques de ce cristal, petit buffet dégustation pour comparer les nuances de goût des variétés de sel sur un carré de chocolat, sans oublier la boutique qui titille la curiosité des petits et grands.

Et pour encore plus de surprises, il faut suivre les médiatrices dans la salle pédagogique située dans l’annexe construite en 2015. Participer aux ateliers proposés c’est fabriquer ses propres cosmétiques à base de sel, décrypter des étiquettes alimentaires, démasquer les nombreuses cachettes du sel dans notre corps et dans les objets qui nous entourent, découvrir les métiers de géologue et de paléontologue, construire une cité ouvrière idéale ou encore se mettre dans la peau d’un artiste et exprimer sa créativité grâce à ces petits grains blancs.

Pour appuyer son ancrage dans le territoire, La Maison du Sel se veut aussi lieu de rencontre et d’échange à travers la construction de partenariats, comme par exemple avec l’université de Lorraine par la co-organisation de journées de formation pour les enseignants.

Afin d’élargir son champ d’action, elle collabore également ponctuellement avec les industriels du sel présents dans le secteur pour partager ressources documentaires, connaissances… mais aussi lopin de terre !

Visite ludique pour enfants dans l’espace d’exposition © Laurence Louis

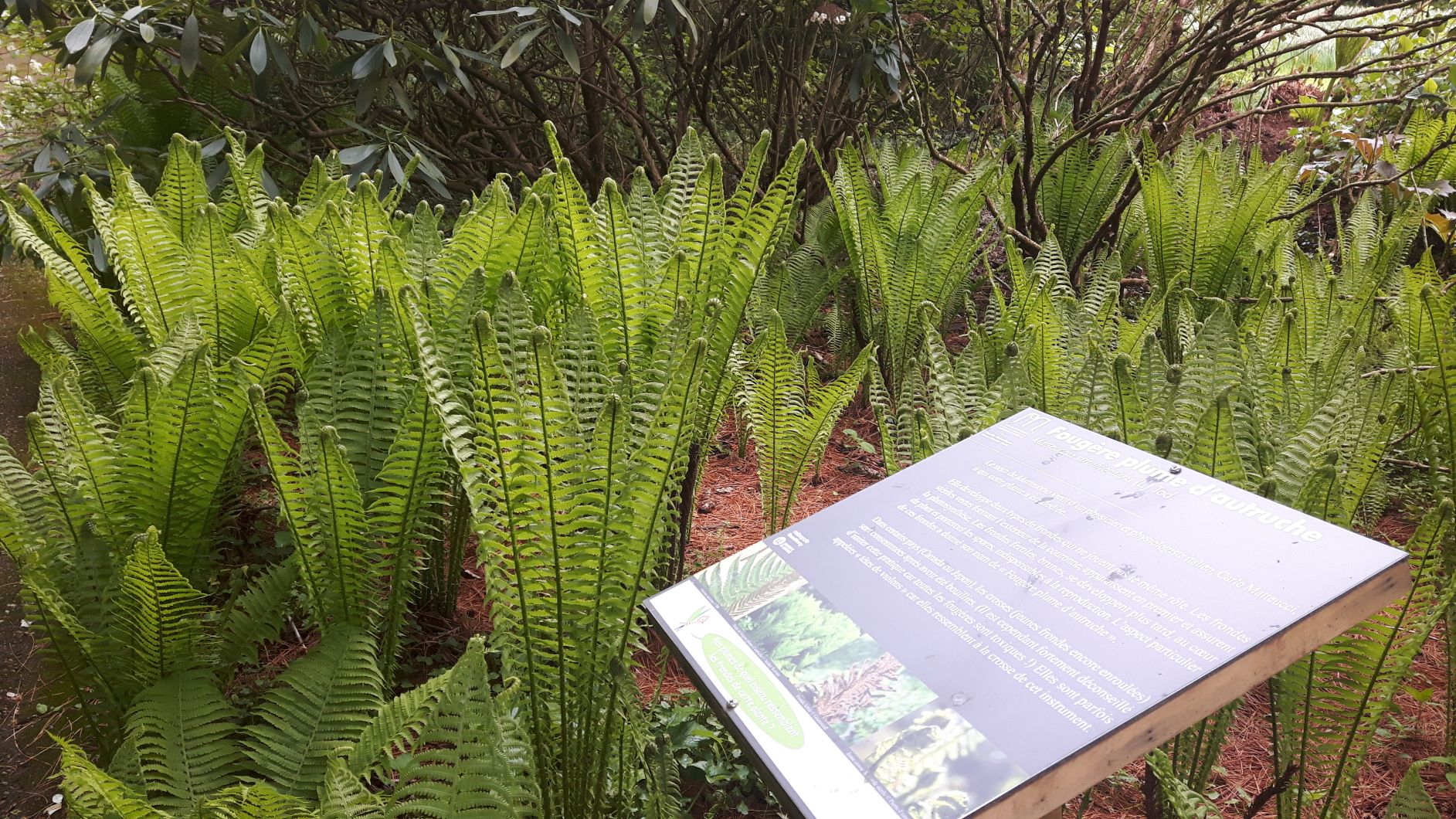

Une vue panoramique unique

Quoi de mieux pour comprendre l’impact paysager de l’exploitation intensive du sel en sous-sol que de se rendre sur place ? À quelques pas de La Maison du Sel, cette activité a laissé derrière elle d’immenses étendues d’eau bordées de falaises en plein milieu des champs. Dénommé « effondrements salins », ce phénomène est la conséquence de l’affaissement de cavités souterraines, vidées du sel gemme. L’entreprise Solvay, propriétaire des lieux, a accepté de mettre à disposition du musée une parcelle en surplomb pour permettre aux visiteurs d’admirer le panorama. Observer à travers des jumelles les nombreuses espèces animales et végétales qui s’y sont développées, profiter d’un moment de détente assis aux tables de pique-nique ou apprendre des informations surprenantes en parcourant les panneaux d’interprétation, l’Observatoire participe à la singularité de l’établissement.

L’Observatoire © Laurence Louis

Des projets plein la tête

Créée seulement en 2010, La Maison du Sel poursuit au fil du temps la construction de son identité. Mais l’effectif réduit du personnel et les problématiques liées à sa situation en milieu rural (notamment doubler d’effort pour bénéficier d’une certaine visibilité, attirer du public) sont des réels freins à ses ambitions.

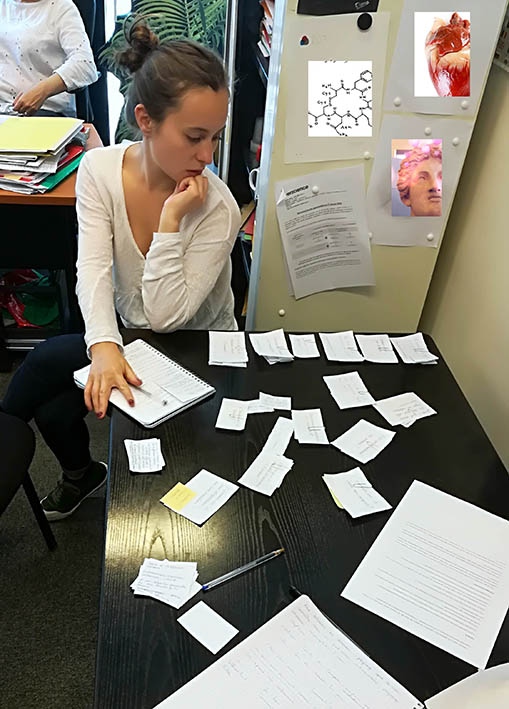

Mon rôle durant ce stage est donc de donner un coup de pouce pour les matérialiser par la conception de signalétique et de supports interprétatifs. Après immersion au cœur du site par la participation à des journées de formation, échanges avec mes collègues, documentation et rencontres avec des scientifiques (géologues), j’ai pu prendre conscience des nombreux enjeux que recouvre ce centre d’interprétation modeste au premier abord, quoique sur un vaste territoire. Prochaine étape, la rédaction des contenus !

En attendant la matérialisation de ces projets, si vous êtes de passage en Lorraine cet été, pensez à assaisonner votre séjour à La Maison du Sel !

Laurence Louis

#LaMaisonDuSel

#PatrimoineSalin

#Lorraine

AZAY-LE-RIDEAU : ENCHANTEMENTS ET RENAISSANCE

Originaire de la région Centre-Val de Loire, inutile de préciser que je demeure une aficionada des châteaux de la Loire depuis ma plus tendre enfance. Je me souviendrai toujours de ses visites qui ont marqué mon imaginaire d’exploratrice, et qui ont été la porte d’entrée vers cette passion pour le patrimoine culturel. Comment ne pas oublier ce majestueux édifice qu’est le Château de Chambord ? Les somptueux jardins de Villandry qui forment des tableaux colorés de verdure ? Ou encore le Château des Dames,plus connu sous le nom de Chenonceau, qui m’a impressionnée par la richesse de ses collections ?

Mais il en est un plus discret face aux bâtisses les plus renommées dela région, et qui pourtant, demeure de loin mon favori :Azay-le-Rideau. Je ne saurais me rappeler l’âge exact auquel je l’ai découvert pour la première fois, mais je me souviens de la somptueuse vue depuis la façade Sud magnifiée par son miroir d’eau. Une véritable révélation, semblable à la description qu’en a fait Honoré de Balzac dans son roman Le Lys dans la vallée, où il le compare à « un diamant taillé à facettes sertis par l’Indre ».

La façade Sud du château d’Azay-le-Rideau © Joanna Labussière

Il est fort probable qu’une majeure partie d’entre vous ne le connaisse pas, mais si vous suivez l’actualité de près, il se peut que vous en ayez entendu parler récemment. En effet, le Châteaud’Azay-le-Rideau était sous les feux de la rampe, puisqu’il a bénéficié d’un important programme de restauration entrepris parle Centre des Monuments Nationaux durant presque trois ans. Au total : huit millions d’euros ont été investis dans ce chantier de mise en valeur et de restauration.

Autant vous dire que lorsque j’ai appris le jour de mes vingt-six printemps que j’allais prendre mes fonctions au sein de ce monument, je n’en revenais pas. Je crois même qu’à l’heure où j’écris ces lignes, j’ai encore du mal à m’en rendre compte.Mais passons ! Le jour de ma prise de poste, quelle ne fut pas ma surprise de revoir ce château qui m’était si cher restauré àla perfection ; le soleil de ce début d’automne se reflétant dans la blancheur de la pierre de Tuffeau si caractéristique de l’architecture régionale.

C’est un château comme neuf que je (re)découvre : rénovation du parc romantique du milieu du XIXème siècle, façade extérieure entièrement restaurée, intérieur remeublé en son état historique. En tant qu’apprentie chargée de médiation culturelle,j’étais d’autant plus intéressée par la refonte du parcours de visite, et plus particulièrement par ce qui se tramait au premier étage. Je remarque alors avec étonnement que plusieurs pièces sont parsemées d’œuvres contemporaines, faisant du château un palais enchanté où se mêlent mythologie, magie et théâtre. Mais avant de vous en dire davantage, une petite explication s’impose !

Tout est parti du Centre des Monuments Nationaux qui a fait appel aux artistes plasticiens Piet.sO et Peter Keene pour concevoir un parcours d’installations oniriques destinées à être exposées au sein du monument. Le duo collabore ensemble depuis seize ans déjà,et parmi les six créations, cinq ont été spécifiquement conçues pour Azay-le-Rideau. Un an aura été nécessaire à la réalisation des esquisses de chaque installation, puis sept mois de conception.

Intitulé« Les enchantements d’Azay », ce projet a pris place parmi les collections le 6 juillet 2017, date de réouverture du château suite aux trois années de travaux. Influencés par l’imaginaire de la Renaissance, les artistes se sont notamment inspirés des personnages d’Armide et de Psyché, toutes deux représentées dans les tapisseries des chambres situées au premier étage : La Jérusalem Délivrée et l’Histoire de Psyché. Tel un hommage aux artifices des arts du spectacle de l’époque où se côtoient installations féeriques et objets fantastiques, ces enchantements envoûtent à différents niveaux antichambres, chambres et salle de bal du premier étage. La magie opère dès lors que les visiteurs passent à proximité, puisque les installations se déclenchent à leur passage. Certaines œuvres sont accompagnées de fonds sonores. Si vous-même, chers lecteurs et chères lectrices, êtes tentés par cette expérience surprenante,suivez le guide !

Si l’on suit le parcours de visite classique, notre déambulation nous mènera en premier lieu dans la grande salle. Lieu de réception par excellence, c’est dans cette partie publique que le maître de maison recevait pour ses affaires ainsi que pour son plaisir en organisant bals et festins. A notre arrivée, trois installations monumentales font face à la cheminée. Au centre trône un imposant banquet, entouré de part et d’autre par un automate (un officie rsur la gauche et une magicienne sur la droite). Ces installations s’animent au fur et à mesure : la magicienne et l’officier tournent sur eux-mêmes, tels les annonciateurs d’un banquet fantastique qui s’ouvre avec des panneaux se levant sur la table.Inspirés par les festins sorciers, Piet.sO et Peter Keene puisent également leurs influences dans l’art cinématographique.Références entre autres au grand banquet dans La belle et la bête de Jean Cocteau (1946), ou encore aux fêtes données dans les jardins dans Vatel de Roland Joffé (2000). Le festin fait aussi écho au palais d’Eros dans lequel Psyché est servie par des esprits bienveillants. Enfin, la mise en scène volontaire des animaux renvoie à la cuisine de la Renaissance, époque où l’on présentait autant la tête que le corps de l’animal.

Le banquet © Léonard De Serres

La visite se poursuit en pénétrant dans la Chambre de Psyché.Autrefois chambre du maître de maison, elle était sûrement destinée à Gilles Berthelot, commanditaire du château d’Azay-le-Rideau. Cette pièce s’apparentait à un espace multifonctionnel où l’on se reposait autant que l’on travaillait et recevait. Face aux trois tapisseries qui habillent les murs, se dresse un automate tournant sur lui-même, portant une lanterne et vêtu d’une robe décorée de miroirs. Il s’agit d’une mise en scène de Psyché, symbolisée par la robe aux miroirs, référence au miroir du personnage, tel un écho au labyrinthe proposant plusieurs destinations. Elle semble observer les tapisseries murales qui relatent son histoire. Sorte de quête initiatique, les miroirs servent à éclairer une partie de son vécu, tout en lui indiquant le chemin à suivre. La lanterne éclairée lui sert également de guide afin de l’aider à retrouver son chemin.

La robe aux miroirs © Léonard De Serres

Jouxtant la Chambre de Psyché, la garde-robe est métamorphosée en « Cabinet des petits prodiges » au sein duquel automates, miroir et mondes miniatures se transforment grâce à des effets d’illusion.Trois mécanismes y sont disposés et se mettent en mouvement les uns à la suite des autres : tout d’abord, deux mécanismes en horlogerie fine, puis un miroir représentant des papillons. Bien que celui-ci ne soit pas éclairé, il est tout de même possible d’observer les papillons flotter au travers. Ici, Piet.sO et PeterKeene ont choisi Armide comme source d’inspiration, personnage capable de changer les petits projets en palais.

Cabinet des petits prodiges © Léonard De Serres

La déambulation se poursuit dans la chambre Renaissance, qui était probablement la chambre de Philippe Lesbahy, l’épouse de Gilles Berthelot. C’est dans le secrétaire, cabinet de retrait de la chambre qu’est exposé un « Livre aux grotesques »,conférant une apparence féerique à la pièce. Réalisé en papier de jonc, il laisse apparaître des ombres de créatures chimériques de par sa forme et les jeux de lumière. Le jonc fait écho aux murs de la chambre de Philippe Lesbahy restaurée en 2013, qui sont recouverts de nattes de jonc. Cette technique de tressage manuel était d’usage au XVIème siècle, car elle permettait d’isoler la pièce par temps froid, et de conserver la fraîcheur en cas de températures élevées.

Livre aux grotesques © Léonard De Serres

Passons à présent à l’antichambre précédant les appartements du roi,où patientaient les visiteurs avant d’être reçus. Ici, le baroque prend tout son sens, avec un théâtre animé faisant apparaître et disparaître plusieurs animations et décors à l’aide de jeux de ficelles, ou encore de poulies. L’aspect brut véhiculé par la boîte réalisée en bois de frêne renvoie à la Renaissance,où le rideau n’existait pas pour la représentation du petit théâtre. Celui-ci fera son apparition au XVIIème siècle avec des rideaux bleus pour symboliser la couleur royale, puis les rideaux rouges sous Napoléon. L’emploi de la ficelle dans les décors était courant à la Renaissance ainsi qu’au XVIIème siècle, avec une scénographie conçue à partir de décors suspendus. Encore une fois, le duo d’artistes a choisi Armide comme référence principale, à travers ce théâtre animé, où trois à quatre décors suspendus apparaissent au fur et à mesure pour raconter une histoire.

Le petit palais d’Armide © Léonard De Serres

Détail du petit palais d’Armide © Léonard De Serres

Pour conclure, direction la chambre du roi, baptisée ainsi en souvenir des quelques jours passés par le roi Louis XIII à Azay-le-Rideau en juin 1619. On y découvre un cabinet « automate », seule installation qui n’a pas été créée spécifiquement pour Azay-le-Rideau. Intitulée « L’entrée ouverte au palais fermé du roi », ce palais-théâtre motorisé a été conçu dans le cadre de l’exposition « Les Chambres des Merveilles »qui s’est tenu au Château-Maisons de Maisons-Laffitte d’octobre 2015 à juin 2016. Dans l’esprit des meubles à secrets, le visiteur s’approche et découvre un théâtre qui s’ouvre où apparaît la reine d’un côté et le roi de l’autre. Surgit ensuite une forêt envahissant un palais qui prend forme petit à petit, avant de conclure par l’ouverture d’un grand tiroir symbolisant un vide poche qui contient des objets d’époque, voire plus contemporains. L’utilisation de l’ébène pour la réalisation du meuble fait référence à l’impact crée par l’arrivée du mobilier au XVIIème siècle.

L’entrée ouverte au palais fermé du roi © Léonard De Serres

C’est quasiment envoûtée que je ressors de cette déambulation originale qui m’a permis de poser un tout autre regard sur les collections du château. J’ai été littéralement charmée par cette œuvre à quatre mains, qui réunit l’impact de la mémoire et la place du corps chez Piet.sO, ainsi que l’exploration de l’utopie et les installations mécaniques et sonores chères à Peter Keene.Redevenue exploratrice dans l’âme, j’ai retrouvé le temps de quelques heures cette curiosité enfantine qui rythmait mes toutes premières visites.

Offrir une nouvelle vision de la Renaissance à travers l’installation d’œuvres contemporaines qui s’intègrent dans les salles du château : tel est l’objectif de ces enchantements. Mission réussie pour les deux artistes qui donnent à voir un aspect décalé des collections, tout en restant cohérent avec les œuvres originales. Banquet animé, meubles à secrets, mondes miniatures et robes immenses : en misant sur l’imaginaire à travers l’automate, cette expérience de visite inédite invite le visiteur dans un parcours féerique où la magie produit son effet.

Joanna Labussière

#azaylerideau

#pietsOetpeterkeene

#installationsoniriques

Pour en savoir plus :

-Sur le château d’Azay-le-Rideau :http://www.azay-le-rideau.fr/

-Sur l’exposition « Les enchantements d’Azay » :http://www.azay-le-rideau.fr/Actualites/Les-enchantements-d-Azay

-Sur le travail des plasticiens Piet.sO et Peter Keene :http://www.pietso.fr/,http://www.peter-keene.com/home.html

-Petit tour d’horizon des « Enchantements d’Azay »guidé par l’artiste Piet.sO :https://www.youtube.com/watch?v=tILcUSMAg_Y

Bienvenue dans le monde de l'ingénierie culturelle

Projet opérationnel, programmatique, AMO, pré-programme fonctionnel ou muséographique, étude d'opportunité, de faisabilité, diagnostic, appels d’offres, dimensionnement… tututu je vous arrête tout de suite! Ce n’est pas de l'ingénierie informatique ou du codage mais bien du jargon d'ingénierie culturelle. Alors embarquez dans cet univers.

Je suis en expédition au sein de l’agence DECALOG dans une ville bordée de montagnes aux neiges éternelles, à Grenoble. J’ai parcouru 774,4 km pour rejoindre cette entreprise, une agence d'ingénierie culturelle et touristique qui compte à son actif une multitude de projets qu’elle accompagne, de l’étude d’opportunité (le projet est-il pertinent?) à l’étude de faisabilité (est-ce possible?) jusqu’à la programmation muséographique et quelques fois scénographique. L'ingénierie culturelle, un oxymore dissonant qui m’était jusqu’ici inconnu.

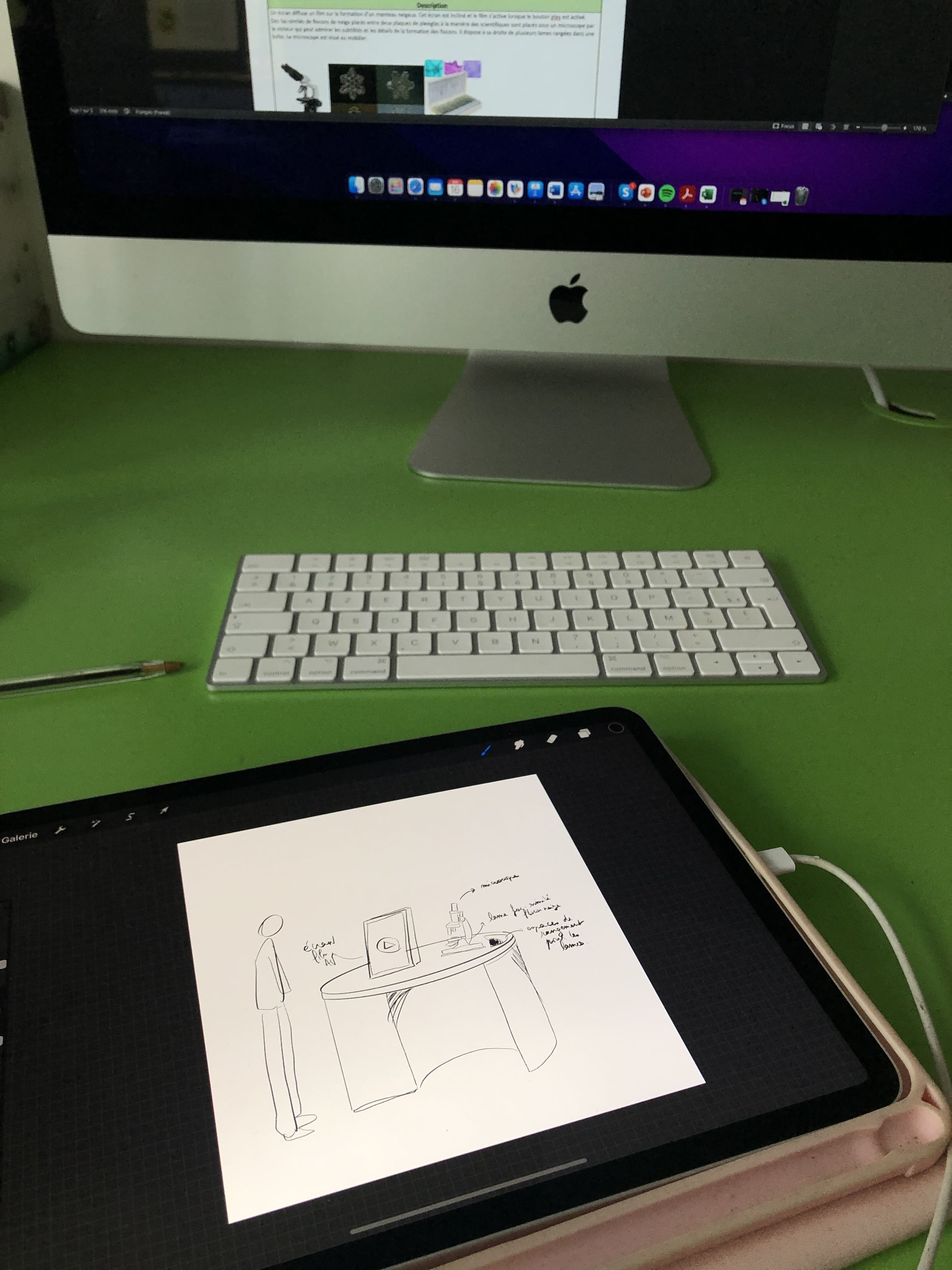

Dans ce vaste paysage ingénieurial, je suis chargée d'assister et d’aider au mieux les chargé.es de projet à toutes les phases possibles de conception et de réalisation d’un projet. J’accompagne majoritairement deux projets de muséographie. Sur une rive, la Galerie Eurêka, lieu de vulgarisation scientifique dont l’objet est la montagne de Chambéry. Les dispositifs doivent être repensés et développés jusqu’à la rédaction des fiches muséographiques. Sur l’autre rive, le Musée de l'épopée des amazones et des rois du Danhomè qui ouvrira au Bénin dans plusieurs années pour lequel j’ai une mission bien précise de rédaction de certains niveaux de textes dans une partie du projet. Il m’a fallu donc assimiler l’envergure et les phases du projet, m’en faire une certaine culture, des sciences à l’histoire. Enfin, d’autres sentiers me permettent de voir certains aspects de la méthodologie de projets : réunions avec des commanditaires, des élus, les phases de diagnostic et les phases embryonnaires de réflexion autour d’un appel d'offres...

Petits, petits, petits … grands, grands, grands

Ce qui étonne dans cette contrée, c’est le passage d’un tout petit sentier bordé de jonquilles pour se retrouver la colline d’après dans une jungle humide de l’Amazonie. Une gymnastique intellectuelle incroyable inhérente à ce type d’entreprises qui navigue entre petits projets et énormes projets, qui ne nécessitent pas du tout le même type de gestion. Je vous épargne donc les parchemins Excel interminables reprenant les budgets ou tous les dispositifs présents dans l’exposition.

C’est aussi une course contre la montre car dans cette aventure pas question de se faire rattraper par les insectes qui grouillent (le temps, les charges..) il faut speeder! Il faut donc être capable de fournir des solutions à des problèmes pragmatiques et techniques mais aussi être capable de mettre en forme des idées plus rapidement que la vitesse de la lumière. Pas de panique! Les grands Jédi sont là pour guider l’expédition : nous ne sommes pas seuls, il faut coopérer avec tous les acteurs qui garantissent la sortie de terre du projet et cette coordination nécessite beaucoup de retours de mails, d’échanges et de négociations.

La muséographie, grande quête de l’aventure

Mon bureau © EA

Si il y a bien un magot que l’on trouve difficilement sur la carte, c’est la muséographie! Espèce cachée parmi les arbres ou dissimulée au fond des eaux, c’est une grande quête. La muséographie semble disparaître au profit de la gestion de projet qui grignote toujours plus de place aux yeux de la maîtrise d’ouvrage. J’observe que c’est souvent un long processus de pédagogie et d’explication pour faire entendre que la muséographie n’est ni la scénographie, ni la méthodologie mais bien l’essence de ce que l’on va raconter, faire expérimenter au futur visiteur de l’institution. Comment vendre cet immatériel, c’est bien la question. Elle est pourtant bien présente au sein de mes missions de tous les jours et les habiletés auxquelles elle fait appel sont autant de créativité, de rigueur, et de souci du détail.

Merci de m’avoir suivie jusque-là, je dois rejoindre le Bénin, euh… vous n’auriez pas vu ma boussole ?

Eva Augustine

Liens :

#ingénierie #breve de stage #culture

Brève de stage : Dans la ville. Architecture et "cartels ambulants"

En première année du Master Expo-Muséographie j’ai effectué mon stage à la Maison de l’Architecture Rhône-Alpes à Lyon. J’y occupais le poste de chargée d’exposition mais participais également aux autres projets de la structure. Par exemple, j’ai eu en charge de rédiger quelques notices pour l’application Smartphone Archiguide Lyon Métropole, version 2014. Avant de détailler plus en avant cette mission, voici quelques éléments de contexte…

Crédits : Archipel CDCU

En perpétuelle transformation, les villes se sont construites au fil des siècles et recèlent de vrais trésors d’architecture. Les édifices composent notre cadre de vie et définissent nos modes d’habiter, de se déplacer, voire nos rapports sociaux. Chaque ville possède son caractère et tire une partie de son identité dans son architecture. Ou plutôt ses architectures, puisque de la période antique à nos jours en passant par la Renaissance, des milliers d’édifices se juxtaposent et interagissent entre eux. Ils forment une collection impressionnante racontant l’histoire des villes comme celle des hommes. De véritables musées à ciel ouvert… Si les musées possèdent leurs propres outils de médiation, qu’en est-il pour les villes ?

Il existe des lieux comme les Maisons de l’Architecture qui ont pour vocation de sensibiliser les publics à la culture architecturale. Chaque région à sa Maison de l’Architecture, chacune organise des expositions, des conférences, des ateliers afin de diffuser le plus largement possible et sous différents modes, les savoirs et les enjeux actuels de l’architecture.

La Maison de l’Architecture Rhône-Alpes, aussi appelée Archipel Centre de Culture Urbaine, offre aux publics plusieurs formes de médiation, susceptibles de parler au plus grand nombre. Elle est située place des Terreaux, en plein centre de Lyon, on peut notamment y admirer la maquette au 1/1000° de la ville de Lyon. Actuellement, Archipel met à l’honneur les meilleurs Projets de Fin d'Etudes 2013 de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon à travers l'exposition Futur Architecte. Si maquette et photographie sont des outils de médiation incontournables lorsqu’on parle d’architecture, il en existe un autre : le texte.

Logements, quartier Confluence E. Colboc, architecte. ©www.emanuelle-colboc.com

Lors de mon stage, j’ai donc eu en charge la rédaction de quelques notices pour l’application Smartphone Archiguide Lyon Métropole. Cette application, présente les constructions du XXèmeet XXIème siècle du Grand Lyon. Véritables « cartels ambulants » les notices jouent donc le même rôle que les cartels de musée : donner des informations sur « l’objet » que l’on a en face de soi. Ainsi le promeneur-visiteur peut déambuler au gré de ses envies à travers la ville contemporaine et se constituer un parcours inédit dans cette riche collection. La plupart de sédifices dont j’ai rédigé les notices se situent dans le nouveau quartier Confluence, comme le groupe scolaire Germaine Tillion.

Voici un exemple de notice :

Groupe Scolaire Germaine Tillion

Rue Casimir Périer, rue Denuzière 69002 Lyon

Livraison : 2013

Architectes : Bernard Garbit & Jean-Pierre Blondeau

Maître d’ouvrage : Ville de Lyon

Groupe scolaire Germaine Tillion - Garbit et Blondeau architectes ©www.pss-archi.eu

L’écriture de ces cartels n’est pas chose aisée…Délivrer un message clair avec un maximum d’informations et ce, avec peu de mots (600 signes), relève du défi ! Mais tout l’intérêt est bien là. Il s’agit de transmettre un message court comportant les informations essentielles concernant l’édifice. La consigne est d’être le plus neutre possible, le lecteur n’a que faire de mon propre ressenti… Attirer son attention sur un détail d’architecture, sur la position urbaine du bâtiment, sur les matériaux de construction sont autant de manières de parler de l’édifice, et par là même, d’architecture au sens large. C’est donc important de bien choisir ses mots, et de bien construire son discours.

Ainsi, cette première expérience d’écriture est-elle très formatrice et également très agréable. En effet, se promener dans les rues de Lyon, à la découverte de ces nouvelles présences architecturales dans la collection architecturale de la ville Rhodanienne, est un réel délice.

CI

Pour en savoir plus :- Lien vers le site d'Archipel CDCU- L'application Archiguide-Lyon

#archipelcdcu

#architecturecontemporaine

#cartel

Ça déménage !

Petits ou grands à l’instar du Louvre, seul ou à plusieurs comme à Bourges, en France ou à l’étranger tel le muséum de Neuchâtel : plusieurs musées se sont lancés ces dernières années l’ambitieux défi de déménager tout ou partie de leurs collections. Pourquoi ? À cause d’un manque de place dans les infrastructures d’origine, d’une nécessité de mutualiser des espaces afin de réduire certains coûts ou encore afin de garantir une conservation optimisée des collections. Alors on sort les cartons et le papier bulle et on s’y met ? Pas si vite...Au musée comme à la maison, un déménagement nécessite un endroit approprié où atterrir, des moyens humains et financiers ainsi qu’une bonne dose d’organisation. Car si certain.e.s profitent d’un déménagement pour réagencer la disposition des meubles du salon, les nouvelles réserves, elles, doivent pouvoir accueillir les collections dépoussiérées, étiquetées et classées dans un ordre bien précis. Pour cela de nombreuses étapes et différents outils sont pensés afin de faciliter le déroulé de cette phase importante dans la vie d’un musée.

Camion du muséum permettant le déplacement des équipes. Derrière, le congélateur.

L’exemple du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel en Suisse.

Diorama de la collection permanente

Il comporte une riche collection de dioramas, fortement inspirés des œuvres des peintres naturalistes Léo-Paul Robert (1851-1923) et son fils Paul-André Robert (1901-1977). Cette technique de mise en scène, très appréciée dès les années cinquante, permet de présenter des animaux dans leurs environnements naturels et leurs milieux de vie. Mais seule une infime partie des spécimens abrités par le musée est exposée.

Au total, on recense plus de 20 000 oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens et poissons mais aussi 8 642 coquilles d’œuf, 1 veau à deux têtes, 32 366 mouches et bien d’autres choses. Plus précieux encore d’un point de vue scientifique, trois cents spécimens ayant servi à la description d’espèces sont conservés. On les appelle des « types » et ils restent encore aujourd'hui des références à l’échelle mondiale pour les professionnels de la biologie et de l’histoire naturelle. Par ailleurs, certains animaux appartiennent à des espèces disparues comme le Grand Pingouin ou le Thylacine. On comprend dès lors la volonté du muséum d’apporter un soin particulier à ses collections et de les conserver dignement tout en les gardant accessibles pour la recherche.

1, 2, 3...déménagements !

Installé à son origine dans le collège latin puis dans une ancienne École de Commerce depuis presque 50 ans, le muséum n’en est pas à son coup d’essai en matière de migration des collections. L’année 1982 avait déjà marqué certains esprits puisque le musée, fidèle à sa thématique, avait adopté la méthode « fourmi ». La légende dit que, mobilisant l’école secondaire voisine, chaque élève s’était vu confier le transport d’un spécimen de petite taiIle, acheminé à pied jusqu’au nouveau musée à trois cents mètres de là, créant une joyeuse file indienne. Un procédé écologique et farfelu que l’institution n’a pas souhaité remettre en place cette fois-ci.

Aujourd’hui, les réserves situées au sein du bâtiment ne permettent plus d'assurer de bonnes conditions de conservation. En effet la place se fait rare et les fluctuations de

températures et d’humidité relative, surveillées de près en conservation préventive, ne correspondent pas aux normes climatiques souhaitées. Heureusement, un important

chantier a été mis en place afin d’assurer le transfert de tout ce monde dans un nouveau lieu appelé le pôle muséal. Celui-ci, dont la a construction s’est achevée en 2022, est géré par la ville de Neuchâtel. Le lieu abrite également les réserves du musée d’ethnographie, du jardin botanique, du musée d’art et d’histoire ainsi que les archives de la ville. Le muséum y dispose d’une salle pour les spécimens en alcool, une salle oiseaux, deux salles mammifères, une salle géologie, une salle insectes, un espace pour le travail sur les collections, etc. Les équipes se rendent d’ailleurs chaque début de semaine sur site, épaulés par des déménageurs spécialisés en transport d’œuvres d’art. Jour de fermeture de l’institution au public, le lundi est en effet un moment privilégié pour effectuer des transferts.

Collection d’oiseaux dans les anciennes réserves.

Au matin, les caisses qu’il contient en sont extraites après avoir passé une semaine à -35 degrés. De quoi permettre aux spécimens ayant bénéficier de ce traitement rafraichissant de se débarrasser d’éventuelles larves d’insectes cachées entre deux plumes ou poils. Après cela, ils pourront être déplacés en camion afin de découvrir leur

nouveau lieu de vie. Là-bas, les tablars qui permettront de les accueillir ont été montées sur mesure afin qu’aucune tête ne dépasse ou se cogne. Chaque rangée d’étagères a également reçu un nom correspondant à sa localisation et à la typologie de spécimens qui s’y trouvera. MAM/B, OIS/ W... Mais comment faire le lien entre ces nouveaux

emplacements et les centaines de caisses qui arrivent ? Revenons un peu en arrière... Initiée il y a déjà plusieurs années, une vaste campagne a permis de faire le point sur

ce que contenait précisément le musée. L’occasion d’attribuer à chaque spécimen un QR code facilitant l’accès aux données le concernant mais aussi de vérifier son état et

de le débarrasser des poussières. À présent, lorsqu’un spécimen se prépare à quitter le musée, il est soigneusement installé dans une caisse ayant au préalable reçu un numéro. Celui-ci est reporté dans un tableau à côté des numéros d’inventaire et des anciennes positions de chaque individu se trouvant dans la caisse. Les intitulés des

anciennes rangées sont également reportés sous le numéro de caisse. Du côté du pôle muséal, un document permet d’associer chaque nouvelle rangée à un ou plusieurs anciens emplacements. Ce jonglage numérique permet de garder de l’ordre et de ne pas perdre un spécimen en route. C’est ce que l’on appelle l’adressage.

Collection d’oiseaux en cours de déménagement.

Le carnet de souche, un outil précieux.

Vérification des conditions climatiques au pôle muséal.

Ce nouveau voyage vient désormais s’inscrire dans l’histoire de chaque spécimen déplacé. Au même titre que sa date d’acquisition, sa provenance, son âge, le nom de son espèce ou de sa famille, cette information est documentée. Le but est d’assurer un suivi et d’en garder trace pour les décennies à venir. Chaque étape (mise en caisse, congélation, transport) est donc soigneusement inscrite dans un document papier appelé carnet de souche dont chaque page est ensuite scannée et dont les informations sont retranscrites dans une version numérique au fur et à mesure du déménagement. Ces différentes sauvegardes permettent une très grande traçabilité des collections et sont facilement accessibles pour toute l’équipe. Cela permet également de rendre visible l’avancée du déménagement, même auprès de celleux qui n’y participent pas. Celia Bueno, conservatrice et adjointe de direction mais également coordinatrice du déménagement peut ainsi se faire une joie de partager avec les collaborateurs du Muséum, lors des séances hebdomadaires, l'avancée du chantier et le nombre d’unités déménagées. Mais attention aux chiffres ! Certaines petites caisses, appelées rako, peuvent contenir plusieurs dizaines d’oiseaux lorsqu’ils sont de petites tailles et/ou en peaux (c’est à dire non montés sur socles). À l’inverse, un carton de taille imposante ne renferme parfois qu’un seul mammifère de taille plus imposante. Une chose est sûre, le volume du congélateur lui reste le même et ne désemplit pas depuis de nombreux mois.

Singe prêt à être congelé.

L’ensemble de ce processus est donc un travail titanesque. Pour relever le challenge, le muséum peut compter sur l’aide de nombreuses personnes : étudiant.e.s, stagiaires,

civilistes, conservateur.ice.s mais aussi l'association des amis du musée dont plusieurs membres se proposent comme bénévoles dans le cadre de ce projet. Grâce à toutes ces petites mains, fourmis 2.0, la vie du Muséum peut continuer en parallèle, proposant des expositions temporaires, permanentes, itinérantes, des actions culturelles et bien d’autres surprises !

Je remercie tou.te.s les collaborateur.ice.s du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel pour leur accueil chaleureux et mon intégration, en tant que stagiaire, à ce projet de déménagement.

SP

Crédit photos : Sasha Pascual

Pour plus d’informations sur le muséum : https://museum-neuchatel.ch/

À propos des dioramas (re)lisez l’article de l’Art de Muser : https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2271-la-vraie-fausse-nature-des-dioramas

|

#déménagementdescollections #museum #conservationpreventive |

Ce que je fais, ce que je vois, ce que je ressens au Musée de Bretagne

Très chère petite sœur,

Je t'écris car je sais que tu es intriguée par mon stage au Musée de Bretagne. Déjà, sache que c'est ma première longue expérience dans un musée et que j’en suis ravie. J’ai conscience que cela ne t’est pas familier, aussi je vais tout t’expliquer.

Pour commencer, le Musée de Bretagne est un musée ethnographique, ses collections sont des objets permettant de retracer la vie sur le territoire breton. De la Préhistoire à aujourd’hui, il y a des objets du quotidien à travers le temps, ainsi que des objets relatifs à l’agriculture ou aux guerres. Il a pour objectif de faire (re)découvrir l’histoire de ces terres bretonnes à ses habitants.

Le musée présente ses collections dans une exposition permanente : Bretagne est Univers. Ce titre d’exposition vient d’un poème de Saint-Pol-Roux à la fois centré sur la Bretagne et ouvert sur le monde. En voici une strophe que j’apprécie tout particulièrement, elle me ramène à la Bretagne mystérieuse :

Strophe VI

J’ai l’opportunité de consacrer certaines de mes après-midis au sein de l’exposition, où travaille le personnel, dont les médiateur/rices et les agents de sécurité. Je travaille en grande partie dans cet espace que j’ai appris au fil des premières semaines à apprivoiser car c’est un long parcours de 2000 m2. J’ai plusieurs missions au musée. La plus importante, c’est d’aller à la rencontre des visiteur/ses afin de savoir ce qu’ils pensent de l’exposition. Je réalise ainsi des entretiens à la fin de leur visite. J’apprends à établir ce contact, fragile et fugitif, aboutissant sur une rencontre unique. C’est très enrichissant de pouvoir échanger avec les visiteur/ses parce que cela met des mots sur des objectifs fixés. Lorsqu’une exposition est construite, on pense au visiteur/se afin que tous les éléments lui soient clairs. Souvent, une fois l’exposition ouverte, une enquête est menée et on cherchera à savoir ce que pense le public. Puis l’exposition vit et le public continue de la fréquenter. Ce que je fais va permettre de se redemander quels sont les avis des visiteur/ses aujourd’hui. Qu’ont-ils vu ? Qu’ont-ils ressenti ? Je découvre leurs points de vue, parfois surprenants, souvent rassurants. Il est captivant de comprendre que la Bretagne réunit autant de passionnés et de curieux. Il y a une véritable identité et le public parvient à faire du lien avec son vécu et ce qui est présenté dans l’exposition. Echanger avec les visiteurs permet aussi de les connaître : qui sont-ils et pourquoi viennent-ils ? Toutes ces rencontres sont une opportunité pour le musée de revoir l’exposition sous un nouvel angle. En effet, comme tout évolue rapidement : les modes de visite sont par exemple influencés par le développement des technologies, il semble alors important de chercher à réévaluer les envies des visiteurs quant au contenu et au discours de l’exposition pour leur proposer une visite de qualité.

Entre deux entretiens, je déambule à mon tour dans les espaces rendus vivants par l’ensemble de sons diffusés. Tous ces objets figés, en attente de contemplation, de regards, d’attention, ont été soigneusement positionnés il y a déjà une dizaine d’années. Et pendant que les êtres, eux-mêmes qui ont créé, porté, utilisé ces objets sont toujours plus en mouvement, ces objets sont présentés sous leur plus beau jour les uns par rapport aux autres. C’est ce que les primo-visiteurs, ceux qui viennent pour la première fois, trouvent « moderne » ou « contemporain ».

Il est fascinant de travailler dans ces espaces âgés de treize ans ayant vécu quelques modifications mais apparaissant aux yeux de ses explorateurs comme presque neufs. Peut-être que l’architecte et le scénographe avaient consulté Merlin l’Enchanteur.

Pour faire vivre cette exposition permanente, elle est alimentée grâce aux expositions temporaires qui croisent des éléments communs aux collections. En ce moment, l’exposition temporaire Rennes, les vies d’une ville peut trouver des résonnances dans le permanent, cela est notamment fait grâce à des visites spécifiques.

Ce qui est certain, c’est que dans ce lieu où chaque objet semble se montrer malicieusement à celui qui le regarde, je me forme et j’apprends de toutes ces petits moments tant sur le plan professionnel que personnel. Je suis comme un arbre : aujourd’hui mes racines sont bien ancrées et le tronc se développe peu à peu. Plus je découvre et m'émerveille du monde muséal, plus cela me devient familier et me donne envie de grandir et de me déployer.

Tu sais maintenant ce que je fais, ce que je vois, ce que je ressens au Musée de Bretagne. J’espère t’avoir éclairée et peut-être que de bienveillants korrigans t’amèneront jusqu’au musée.

Avec tendresse,

Ta grande sœur.

L.L.

#Brèvedestage

#Enquêtepublics

#MuséedeBretagne

Si tu es curieuse : https://www.musee-bretagne.fr

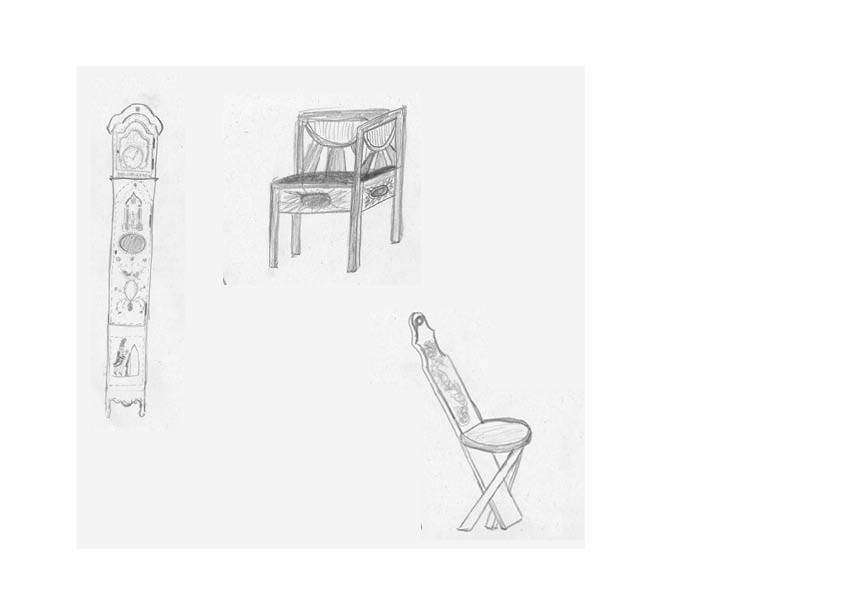

Quelques croquis et photographies :

Meubles croqués dans l’espace d’exposition © L.L.

Espace d’exposition, Du 19e siècle à nos jours © L.L.

Espace d’exposition, vitrine S’habiller en Bretagne © L.L.

Chargé de communication : un aperçu du métier

En première année de Master Expo-Muséographie, j'ai eu le chance de réaliser mon stage au sein du Musée d'Ethnographie de Neuchâtel, en Suisse.

Crédits : A.G.

En première année de Master Expo-Muséographie, j'ai eu le chance de réaliser mon stage au sein du Musée d'Ethnographie de Neuchâtel, en Suisse. Ma première mission était de mettre en place l'exposition du travail pratique d'ethnomuséographie avec les étudiants de l'institut d'ethnologie. Ce TP propose tous les deux ans la possibilité de monter une exposition temporaire dans une partie du MEN : « la fosse ». Cette année, les stagiaires du musée ont étés invités à concrétiser ce projet. Je fus donc amenée à intégrer l'équipe, qui était constituée de 7 stagiaires -étudiants et d'un conservateur, Bernard Knodel. Durant plusieurs mois, nous avons donc établi le discours muséographique, la scénographie, le graphisme, etc. Cet exercice nous a ainsi permis d'avoir des missions plurielles. Pour ma part je me suis également chargé de l'aspect communication de l’exposition. Du graphisme, de l’affiche au dossier de presse, des réseaux sociaux aux articles de presse, j'ai ainsi découvert le métier de chargée de communication.

L'exposition : Home sweet home

Le Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN) et l’Institut d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel se sont associés pour présenter, dans le cadre des manifestations de Neuchàtoi 2013,une exposition conçue par les étudiants du travail pratique d’ethnomuséographie et les stagiaires du MEN.

Inaugurée le 13 juin 2013, l’exposition a été présentée au musée jusqu'au 1er décembre 2013.

Home sweet home propose une réflexion basée sur le travail de la journaliste Valérie Kernen Vivre ici en venant d’ailleurs.L’exposition s’appuie sur plus de 120 témoignages récoltés auprès de migrants – de plus de 100 nationalités différentes –illustrant la diversité de la communauté étrangère neuchâteloise.

Crédits : A.G.

Dans un espace d’un blanc aseptisé et neutre - deux clichés communément attribués au home sweet homesuisse - le visiteur est invité à explorer des thématiques universelles récurrentes dans ces récits de vie. En résonance avec les citations apposées sur les murs, six installations mettent en perspective ces thématiques autour d’éléments mobiliers, réduits au rang de signes par leur blancheur, et servant de supports ou de vitrines aux artefacts des collections muséales. Un chariot à bagages matérialise ainsi l’idée de déplacement ; un lit conjugal évoque la famille et le couple ; un bureau symbolise le travail ; une cabine téléphonique fait allusion à la communication ; un lave-linge renvoie à l’apparence vestimentaire et physique ; et enfin un autel fait référence aux croyances.

Confrontant la « suissitude » à l’altérité extrême et le local au global, les tensions nées de la mise en relation des objets exposés amènent à renverser les perspectives spatiales et temporelles liées à la perception de l’autre. Loin des récupérations politiques, des réponses partisanes et des jugements à l’emporte-pièce trop souvent générés par ce sujet de société qu’est la migration, il s’agit plutôt de révéler la complexité de ces problématiques en suscitant une réflexion sur les rapports entre les cultures à l’ère de la globalisation.

Ma mission de chargée de communication

Vernissage de Home sweet home, Crédits : A.G.

Pour reprendre l'ordre chronologique des tâches, et d'après mes compétences, je me suis proposée de réaliser le graphisme de l'exposition et par extension de me charger de l'aspect diffusion.Que communiquer ? A qui ? Combien d'invitations ? Combien d'affiches ? En s'appuyant sur les anciennes expositions de petite envergure, j'ai établi un planning allant de l'impression des supports visuels à l'organisation de l'inauguration.

Une fois les affiches, flyers et invitations finalisés, imprimés et diffusés aux différents contacts, donnés par le musée et la journaliste Valérie Kernen, j'ai pu me concentrer sur les relations presse : rédaction du dossier de presse et articles, ainsi que des rendez-vous avec les journalistes pour des visites guidées près exposition.

Pour la dernière partie des tâches, en collaboration avec Valérie Kernen et l'équipe de conception, nous avons mis en place une fête multiculturelle, célébrant les dix ans du projet Vivre ici en venant d’ailleurs,pour prolonger l’inauguration de l’exposition. À cette occasion, ont été présents divers groupes de musiques du monde ainsi que des danseuses mauriciennes et africaines.

La réussite d'une exposition, notamment pour une retombée auprès du public, dépend d'une bonne diffusion. Certains grands musées ont la possibilité d'avoir un service communication riche et performant,mais une simple connaissance du territoire et des médias permet d'obtenir une communication efficace. Cette expérience riche en rencontres, m'a permise de découvrir brièvement, le métier de chargé de communication, une activité essentielle dans l’organigramme d'un musée.

Agathe Gadenne

MEN - Musée d'Ethnographie de Neuchâtel

Chaumont Design Graphique : deux étudiantes, un lieu de stage

Nous sommes deux étudiantes de master 1 en stage au Festival Chaumont Design Graphique qui aura lieu du 17 mai au 9 juin 2014 à Chaumont. Cela fait plus d’un mois que notre stage a commencé et à travers ces quelques lignes, nous voulons vous faire partager nos missions déjà effectuées ainsi que les joies et tracas liés à ce type d’évènement !

Un festival international d’art graphique

Chaumont Design Graphique est un évènement majeur dans le domaine de la culture graphique internationale. Depuis 25 ans, le festival s’empare de la ville de Chaumont en investissant divers lieux surtoute la ville. Cet évènement propose chaque année des expositions phares autour desquelles s’articulent de nombreux temps forts proposant des cycles de conférences, tables rondes, workshops, ateliers participatifs pour le jeune public, salon des éditeurs, soirées afin de privilégier des moments de rencontre entre professionnels et festivaliers.

Des missions très diverses

Nos missions au sein du festival s’orientent autour de la conservation, la production d’expositions et la médiation.

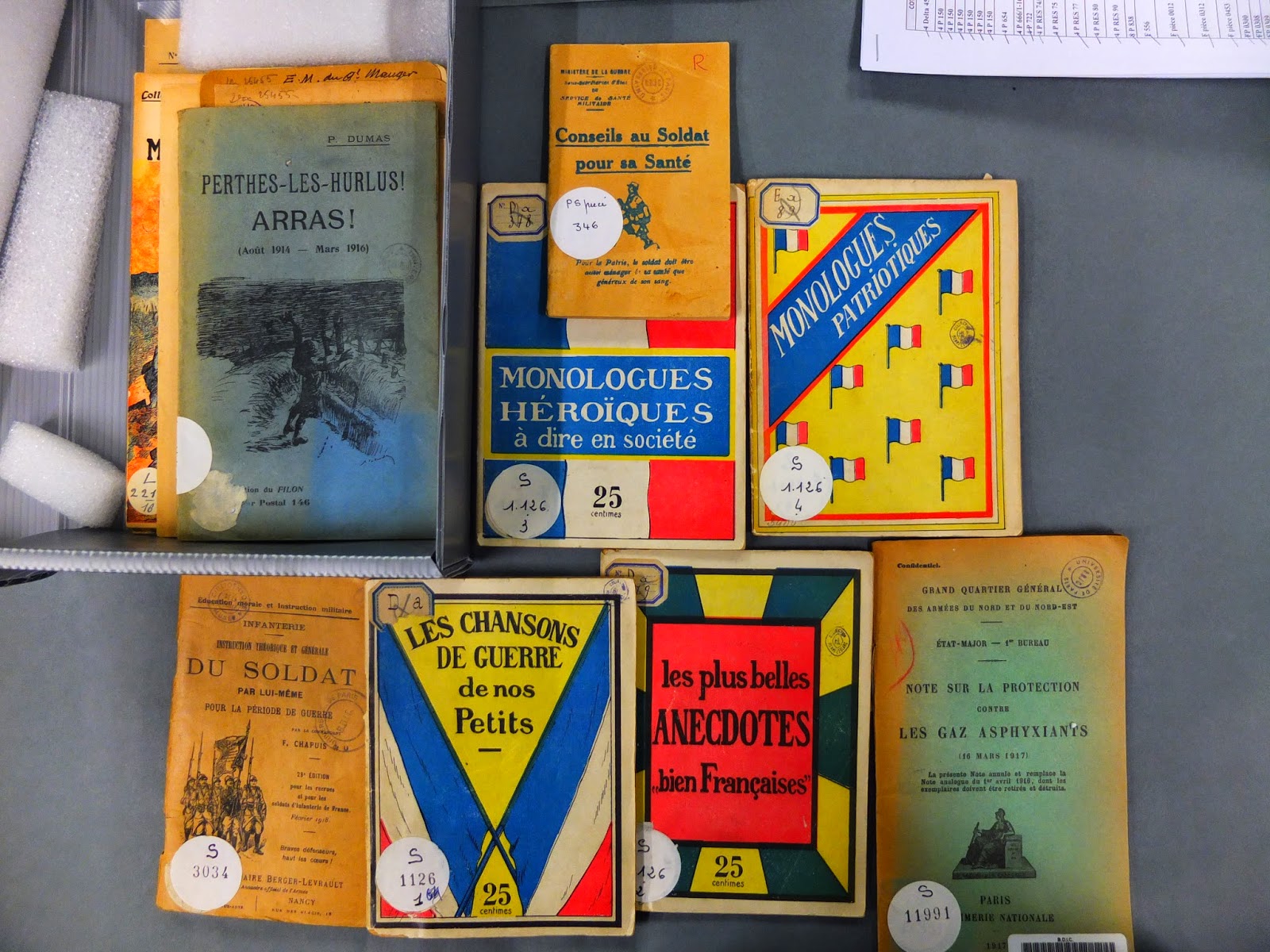

Le centenaire bien sûr !

Cette année, une exposition est consacrée au 100ème anniversaire de la guerre 1914-1918. Elle présente différents visuels et textes de propagande (affiches, réclames) mais aussi cartes postales,lettres de poilus ou tickets de rationnement.

Les œuvres ont été pour la plupart empruntées à la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine de Nanterre et aux Archives Départementales. Un constat d’état lors de l’arrivée des œuvres en réserves était donc nécessaire et fut effectué par nos soins. Chaque pièce a été minutieusement observée et analysée afin de rendre compte d’éventuelles altérations dues au transport ou des traces d’usures qui n’auraient pas été remarquées par les institutions prêteuses. C’est seulement après ce constat que les œuvres ont pu rejoindre leur lieu d’exposition en toute sécurité ! Avec l’équipe conservation, nous étions 5 personnes mobilisées pendant cinq jours entiers pour quelques 300 documents.

Une fois les constats effectués, notre mission s’est poursuivie avec le travail d'encadrement de tous les documents iconographiques empruntés. Ce travail de minutie et de patience extrême est une des plus intéressantes étapes en amont de l'accrochage. Nous nous y sentons au plus proches de l'œuvre.

Le concours international autour de l’affiche

Le concours international est un lieu incontournable du festival. Il est ouvert à tous les graphistes professionnels proposant une commande graphique réalisée au cours de sa carrière. Exposées, elles nous offrent un panorama des tendances actuelles du design graphique autour de l'affiche.

© Helmo

Une fois la sélection du jury effectuée, nous avons procédé au référencement de chaque affiche car toutes celles sélectionnées vont rejoindre les collections de Chaumont. Durant la période de préparation, une étape indispensable fût de réaliser le plan d'accrochage : comment penser un plan qui ne se contenterait pas de miser sur une contemplation simplement esthétique car les composantes de l'affiche sont un parti pris à part entière ? L'affiche est aussi sujette à débat, et son contexte comme son histoire peuvent être des arguments à prendre en compte. Si le concours international n'a pas pour but de penser à un discours, une cohérence d'accroche ne peut être négligé, la composition, la technique, la colorimétrie, l’année, l’auteur, le contexte, etc.

Felix Pfäffli, le graphiste aux 1001 affiches

Une autre mission fut de monter l’exposition du graphiste suisse Felix Pfäffli. Celle-ci est très singulière car les esquissesen noir et blanc seront exposées aux Subsistances, un ancien entrepôt militaire de 2000m2 dont les coursives sont ainsi investies. Les productions finies, en technicolor, seront présentées au Havre, dans le cadre du festival Une saison graphique.

© Thi-My Truong

Comment accrocher plus de 500 affiches efficacement avec des contraintes qui sont l’humidité, un sol courbe, des cimaises pas tout à fait régulières ? Pendant trois jours, en présence de l’artiste, nous avons décidé d’un plan d’accrochage des affiches et fait en sorte de toutes les agencer parfaitement !

Ce n’est pas fini …

Ce premier mois et demi de stage nous a rapidement immergées dans l'organisation et le rythme du festival. La date d'ouverture approchant, nos missions sont loin d’être terminées. Du 17 mai au 9 juin, nos missions vont se poursuivre avec la médiation de certaines expositions, médiations dont le contenu est en voie d’achèvement. Cette périodede festival est pour nous le moment de nous consacrer aux médiations mais aussià la mise en place d'ateliers auprès du jeune public : réalisation de tampon, foulard, sérigraphie, etc. Des modules qui permettent aux plus jeunes de s’initier aux pratiques du graphisme.

Cette expérience s'avère très intense et très passionnante. Le poste de chargée d'expositions n'est pas toujours de tout repos : d’une part, savoir anticiper les demandes des graphistes, les accompagner et les conseiller dans leur projet et, d’autre part, pendant les périodes de montage, rattraper les manques de dernières minutes, gérer ses budgets ! Un vrai marathon que ces expositions évènementielles !

Marie Despres & Thi-My Truong

# Festival

# Graphisme

# Centenaire

Pour aller plus loin :http://www.cig-chaumont.com/

Comment faire de la médiation culturelle dans un lieu fermé au public ?

Insensé, impossible, étrange me direz vous !? C’est pourtant l’une des missions qui a rythmé mon année d’apprentissage à la Villa Rohannec’h à Saint-Brieuc.

Avant de livrer mes « secrets » de médiatrice, un peu de contexte historico-politique

La villa est un lieu en semi-friche, ancienne villa d’armateur, datant du début du 20ème siècle, dont le style architectural est directement influencé des riches villas italiennes.

Achetée par le département des côtes d’Armor en 1946, elle est mise à disposition du Ministère de l’agriculture pour y installer une école ménagère. Collège agricole féminin puis lycée agricole mixte la villa devient un établissement d’enseignement public pendant une quarantaine d’année. Le site ferme en 1994 pour cause de vétusté du bâtiment. Le lieu est semi-abandonné jusque dans les années 2010. Il accueille des réfugiés bosniaques en 1995 et une exposition d’art contemporain Extérieurs/Intérieurs en 1999.

Entre 2011 et 2015, la villa fonctionne sous forme de programmation estivale. Chaque été une équipe composée de vacataires se forme le temps de quelques mois. Les usagers s’approprient le site et en deviennent les « habitants ». Les espaces s’aménagent et se transforment au gré des thématiques des saisons culturelles d’année en année. Les visiteurs sont accueillis au rez-de-chaussée, seul espace aux normes.

Une situation malheureusement fragile au regard du fonctionnement départemental.En 2015, un changement de mandature réoriente le devenir de la villa Rohannec’h. Un restaurant panoramique, une maison de retraite ou un bulldozer pour la détruire ? Que faire de cette vieille villa qui tombe en ruine ? Le site est finalement conservé en tant que site culturel.

Depuis 2016 le site se réinvente en fabrique artistique, culturelle et territoriale à travers le soutien à la création contemporaine. Les artistes et étudiants, plasticiens, designers, paysagistes, cinéastes s’approprient les lieux et proposent des créations faisant écho au lieu et à son contexte territorial. L’accueil de ces différents « habitants » éphémère et leur vision du site de Rohannec’h nourrissent le projet culturel.

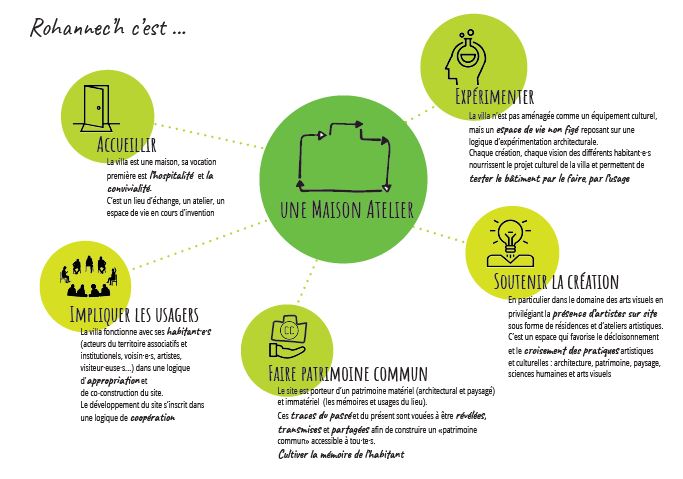

L’accueil et la co-organisation de Museomix en novembre 2018, permet un tournant dans le projet culturel de la villa, lui permettant d’affirmer de grands axes de travail : accueillir, faire patrimoine commun, soutenir la création, expérimenter et impliquer les usagers.

Projet culturel de la villa Rohannec’h © designed by Justine Faure

Accueillir, impliquer les usagers ? Dans un lieu qui n’ouvre que trois fois par an, accessible uniquement au rez-de-chaussée, seul espace mis aux normes pour l’accueil du public (la villa est composé de 3 étages, d’un toit terrasse et d’un sous sol, le tout équivalent à 1300m²) ?

Le problème ? Comment une équipe de 2 personnes peut-elle être présente sur tous les fronts : communication, médiation, logistique, administratif, accueil,… ? Impossible ! Ces grands axes de travail sont des aspirations de développement du lieu, mais cela reste très complexe.

Il ne m’a pas fallu longtemps pour comprendre le contexte dans lequel j’arrivais en apprentissage.

Visiteurs du parc, collègues, élus, voisins… Personne ne semblait comprendre le lieu, ses idées, son devenir… Je devais donc faire preuve d’ingéniosité pour faire comprendre ce qu’il se passait derrière ces grandes fenêtres sans faire entrer le public ! Le parc de villa étant ouvert au public tous les jours, c’est environ 100 000 milles personnes qui déambulent chaque année.

Alors comment ai-je fait ?

Etape 1 : M’identifier auprès des visiteurs pour établir un dialogue avec eux.

« Cher.e.s curieux.ses, je m’appelle Justine et je serai votre hôte pendant les six prochains mois. Je vous embarque dans la vie de la villa à la découverte des traces laissées par ses habitant.e.s d’hier, d’aujourd’hui et de demain, et des histoires qu’elles nous racontent. La villa est mon terrain de jeu : entre intérieurs et extérieur, les murs, fenêtres et terrasses seront mes outils pour dialoguer avec vous ! »

Pendant les rares ouvertures de la villa ou lorsque j’étais de passage dans le parc, cela a permis aux visiteurs ayant des connaissances sur l’histoire du lieu ou ayant vécu à la villa, de pouvoir s’identifier auprès de moi. J’ai ainsi commencé une collecte de témoignages oraux. Même en faisant de la médiation sur un lieu fermé, le contact humain reste important !

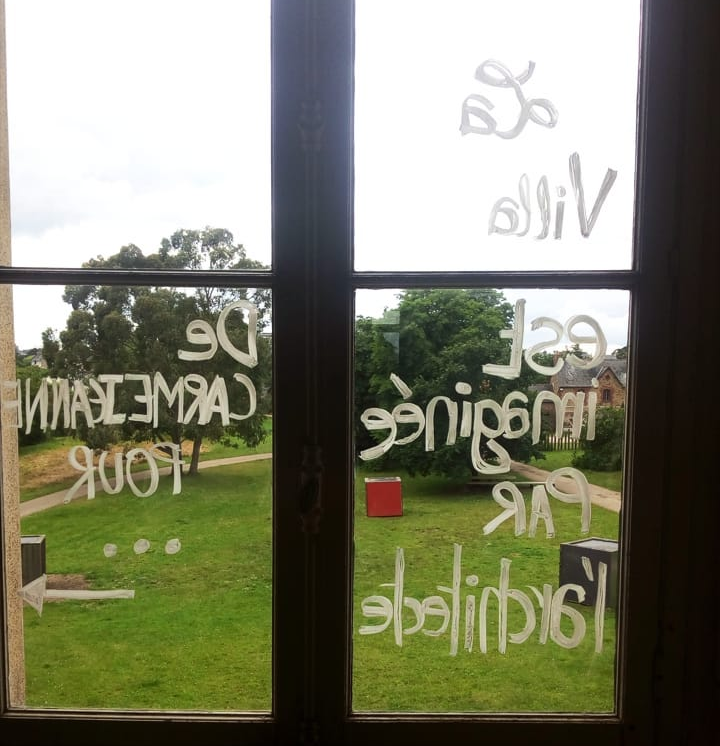

Etape 2 : Faire parler les façades : supports de dessins et d’anecdotes

Fenêtres de la ville Rohannec’h © Justine Faure

Aussi simple que cela puisse paraître, c’est ce qui a le mieux fonctionné. En écrivant sur les différentes fenêtres de la villa, je livrais un message, une anecdote sur l’histoire de la villa. C’était assez amusant de voir les passants, depuis mon bureau, lever la tête en l’air pour lire tout en faisant le tour de la villa pour découvrir la phrase complète. Même si ce n’était que quelques mots, une phrase par ci par là, c’était la seule chose que les visiteurs avaient à se mettre sous la dent pendant leur promenade.

Etape 3 : Quand Instagram devient un outil de médiation culturelle

Outre l’idée de faire passer un message historique, je me suis aussi demandé comment montrer l’intérieur sans ouvrir.

J’ai décidé de créer un compte Instagram, réseau social de la photographie. Cependant j’ai utilisé cet outil de communication comme un outil de médiation culturelle. Le but était de réaliser une sorte « d’exposition virtuelle » montrant les intérieurs de la villa et leurs usages à travers le temps et l’histoire du site. Sur le principe du story-telling, les usagers pouvaient chaque semaine découvrir la villa selon une thématique différente et surtout apercevoir et découvrir les intérieurs, les détails, en bref tous les aspects cachés de la villa.

Un principe qui a permis de générer une banque d’images des intérieurs de la villa, des traces laissées par ses divers habitants au fil du temps.

Etape 4 : Un support pour parler de la villa hors les murs

Dans le cadre de la mise en place d’une « bibliothèque buissonnière » dans le parc de Rohannec’h, avec la bibliothèque de la ville de Saint-Brieuc, j’ai eu l’occasion de co-construire un dispositif de médiation.

L’idée était de proposer aux visiteurs un atelier d’expression sur la villa Rohannec’h. Dans un premier temps ils pouvaient écrire et/ou dessiner pour raconter un souvenir, témoigner, inventer la villa du futur, etc.

Dans un deuxième temps les visiteurs étaient invités à deviner les usages et occupations des différentes pièces de la villa par le biais du dispositif suivant :

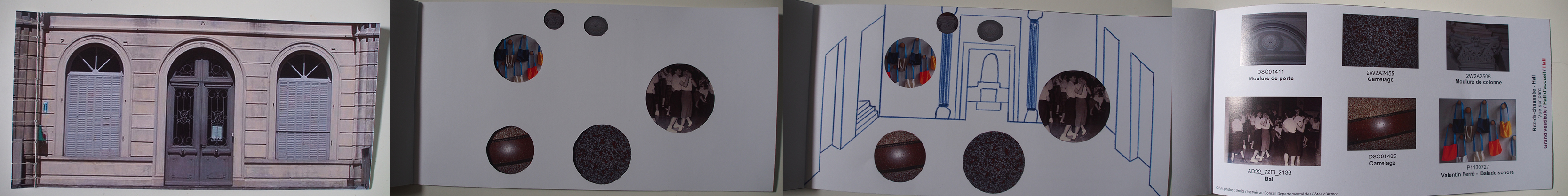

Le support de médiation villa Rohannec’h © Justine Faure

Les façades de la villa Rohannec’h ont été découpées en quinze morceaux représentant chacun des espaces différents de la villa. Ces morceaux forment de petits carnets construits à la manière des livres de Tana Hoban. Cette photographe et auteur utilise son travail photographique dans la réalisation de livres pour enfants. Le livre Regarde bien1est celui qui a inspiré la démarche créative pour réaliser ce dispositif. Une page noire, un cercle découpé au milieu de la page, duquel on aperçoit un détail de la photo se trouvant sur la page suivante.

Les différents volets du carnet à la manière de Tana Hoban © Justine Faure

Comme l’enfant l’est dans le livre, à travers les photographies, le visiteur est ici invité à se demander ce qui se cache derrière telle fenêtre ou telle porte de la villa. Il peut ensuite vérifier en ouvrant le premier volet du carnet. Des images apparaissent, représentant chacune une période différente de l’histoire de la villa. Le deuxième volet représente la pièce avec les photographies situées dans l’espace. Enfin le dernier volet donne le crédit des photographies et leur légende. De cette manière nous pouvons échanger avec le visiteur sur l’histoire du lieu à travers les différentes pièces de la villa. Ont-elles eu différents usages ou au contraire ont-elles toujours gardé les mêmes ?

Le dispositif rend le visiteur acteur dans sa quête d’informations et nous permet d’instaurer un dialogue sur les usages passés et actuels du lieu. Les visiteurs comprennent pourquoi la villa est fermée actuellement en comprenant qu’elle accueille des artistes en résidence. Cela permet également de parler du projet culturel et des aspirations de la villa tout en concertant les visiteurs de manière informelle. En effet, à terme l’idée est d’utiliser le lieu comme une maison où les notions d’accueil et d’hospitalité prennent une place importante. Mais plus largement cela permet de créer du lien entre les usagers du site, de fédérer une communauté de personne et de peut être faire émerger de nouveaux usages pour faire évoluer le projet culturel et permettre aux « habitants » de prendre part réellement à la construction du site.

Faire de la médiation sur un lieu fermé au public la plupart du temps, implique de reconnecter ce lieu avec ses potentiels visiteurs afin qu’ils puissent eux aussi se l’approprier et en parler. Informer et transmettre permet de (re)donner vie au lieu et d’affirmer une position face aux politiques. Faire de la médiation, devient alors un moyen de résister !

Justine Faure

1. Regarde bien, Paris, coll. « Kaléidoscope / L'École des loisirs », 10 mars 1999, 48 p.

https://www.instagram.com/villa_rohannech/

#communiquer

#dialoguer

#etremediateur

Conversation: Une étrange défaite ? Mai-juin 1940

Le 25 février 2021, la conservatrice du Musée des Troupes de montagne et son équipe se sont rendues au Centre d’Histoire de la Résistance de la Déportation (CHRD) à Lyon afin de découvrir l’exposition Une étrange défaite ? Mai-juin 1940 https://www.chrd.lyon.fr/chrd/edito-musee/exposition-temporaire-une-etrange-defaite pour laquelle le musée était un des prêteurs. Charlène Paris, chargée d’étude à la conservation des collections, échange avec Céline Boullet, actuellement chargée de régie des collections, qui a travaillé en tant que stagiaire sur l’exposition.

Céline et Charlène. Céline présente le livre de l’exposition Une étrange défaite ? Mai-juin 1940 © Musée des Troupes de montagne

À quelle référence renvoie le titre Mai-juin 1940. Une étrange défaite ? De quoi traite l’exposition ?

Le titre de l'exposition est une citation de l’essai L’Étrange Défaite, rédigé de juillet à septembre 1940 par Marc Bloch. L’ouvrage, aux éditions Franc-Tireur, est publié pour la première fois en 1946, deux ans après l’assassinat de Marc Bloch par la Gestapo. Ce témoignage direct de la Seconde Guerre mondiale, par un officier et historien, a été une source d’inspiration afin de comprendre les raisons de la défaite française. Le point d’interrogation du titre donne le ton de l’exposition. Il s’agit de questionner la défaite de 1940 au sein des mémoires collectives. Tout au long de l’exposition, le visiteur est plongé dans un contexte de mythes et de contre-mythes. Il s’agit de déconstruire l’idée de la supériorité allemande, notamment en termes d’équipements et d’uniformes.

Comment s’articule le parcours et les thèmes de l’exposition ?

L’entrée en matière de l’exposition dans le hall d’entrée est un appel au temporaire marqué par un side-car motif camouflage et l’affiche du film La Bataille de France - titre en écho à Marc Bloch - de 1964. Puis, deux tenues militaires armées ouvrent le parcours situé au sous-sol. La re-contextualisation donne d’emblée le ton : la défaite s’explique par une mauvaise gestion politique liée au commandement et non par un souci matériel. L’affiche du film La 7ème compagnie, de 1973, incarne l’image d’un soldat gentillet mais peu débrouillard ; or, les soldats n’ont cessé de se battre pour défendre la France. Le parcours propose différents niveaux de lecture, dont un fil conducteur visuel sous forme de Bande Dessinée. L’image de la défaite est interrogée au travers de cinq grands thèmes : les forces en présence et son état des lieux, la drôle de guerre, le temps des combats, les séquences politiques et le sort des populations civiles.

Équipements et uniformes prêtés par le Musée de l’Armée, Paris https://www.musee-armee.fr/accueil.html © Musée des Troupes de montagne

Parlez-nous de la scénographie. Quel est le parti pris? Quelles ont été vos missions ?

La scénographie a été élaborée par l’agence L+M, localisée à Villeurbanne (69), composée de Louise Cunin, scénographe et Mahé Chemelle, graphiste. En tant que chargée d’exposition et de production pour la préparation de l'exposition j’ai pu assister aux réunions de scénographie et graphisme. L’idée principale était de baser la scénographie sur le mot débâcle, mot associé à la période mai-juin 1940, dont le sens renvoie à la “dislocation des glaces”. De grandes tables regroupant différents thèmes ont été créées. Elles évoquent les tables stratégiques militaires, rectilignes et ordonnées. En ce qui concerne mes missions, je me suis occupée de la relation avec les prêteurs : des constats d’états, des fiches d’assurances, du convoiement. J’ai également travaillé sur la relecture des textes scientifiques de l’exposition et du catalogue. Malgré la crise sanitaire, j’ai assisté à toute la mise en place de l’exposition, de la présentation de la première phase muséographique/scénographique en février 2020 à l’inauguration de l’exposition le 23 septembre 2020.

Les tables positionnées de manière dynamique et les couleurs évoquent l’esthétique du mouvement De Stijl, pouvez-vous nous en dire plus ?

Le visiteur choisit son parcours selon les points de vue qu’il souhaite découvrir. Trois couleurs ont été choisies afin de les différencier : le jaune pour le militaire, le bleu pour le politique, le rouge pour les populations civiles. Cette gamme chromatique permet alors d’entrecroiser les points de vue, les événements clefs et de rappeler le foisonnement d'événements qu’il y a eu durant cette courte période. Le visiteur déambule au centre d’un vide structuré par des tables « états-majors ».

Salle de l’exposition Une étrange défaite ? Mai-juin 1940 © Musée des Troupes de montagne

Pourquoi avoir choisi un béret alpin et des raquettes dans les collections du Musée des Troupes de montagne pour cette exposition ?

Lors de la mise en place du processus de création de l’exposition, nous avons voulu mettre en avant les troupes de montagnes “armée invaincue” dans deux parties de l’exposition. Nous nous sommes alors entretenues avec le commandant Aude Piernas, conservatrice du musée des Troupes de montagne, avec qui nous avons travaillé pour le prêt d’objets issus des collections du musée. Ces deux pièces clefs incarnent deux sous-thématiques : les premiers combats avec Narvik et Namsos de l’Armée des Alpes. Elles sont également des témoignages en termes d’équipements techniques historiques de l’équipement du soldat de montagne. Les raquettes Narvik sont à redécouvrir dans l’exposition Armée des Alpes, Armées Invaincues https://www.museedestroupesdemontagne.fr/armeesdesalpes/ .

Raquettes du Musée des Troupes de montagne © Musée des Troupes de montagne

Trois points de vue, trois couleurs : le jaune pour le militaire, le bleu pour le politique, le rouge pour les populations civiles.

Et vous Charlène, pouvez-vous nous faire vos retours, impression sur l’exposition ?

Une étrange défaite ? Mai-juin 1940 est l’occasion de découvrir ou redécouvrir l'œuvre citoyenne L’étrange défaite de Marc Bloch devenue un texte de référence. Le visiteur devient, tel l’historien capitaine engagé volontaire, témoin face à la débâcle de l’armée française. Mais surtout, il est amené à un examen de conscience, inséparable de son contexte. La faillite est d’ordre intellectuel et moral. Le dogmatisme est aveuglant, ce qui amène le Blitzkrieg (la guerre éclaire) combiné à l’esprit de renoncement, à une situation catastrophique. L’exposition est sous le niveau de la terre, comme le manuscrit qui a pu être sauvé parce qu’il avait été enterré par son ami clermontois : je trouve la métaphore intéressante. L’histoire immédiate et ses niveaux de lecture par couleurs montrent des mondes qui se côtoient mais ne se rencontrent pas forcément pour finalement causer des dommages collatéraux - on le voit bien avec l’extrait du film Jeux interdits de 1952-, en cela la disposition spatiale de la grande salle est efficace. J’aime beaucoup les choix muséographiques, comme celui de l’huile sur papier du musée de la Cavalerie de Saumur https://www.musee-cavalerie.fr La charge à la horgne du peintre de la Marine Albert Brenet. Avec son cartel, on comprend combien il est important de lire et décrypter les images, surtout lorsqu’elles relèvent de commandes et de légendes. Le fait que le parcours se termine par une étagère de livres est une idée originale, incitant le lecteur à poursuivre ses recherches sur cette période.

Charlène Paris

#àlarencontredesprofessionels:laformationMEMenlive

#histoire-mémoire

#brèvesd’apprentissage

#patrimoine-société

En construction:

Je suis en apprentissage au Museon Arlaten, ce n’est pas un musée comme les autres, c’est un musée en construction.

Une arlésienne en tenue de chantier © Museon Arlaten

Bien sûr, il a plus de 100 ans, ses fondations sont solides. Il serait plus exact de parler de reconstruction. Les murs, les objets, l’esprit du lieu sont les mêmes, mais le discours, la méthode et la scénographie sont bouleversés ! À la vision parfois trop subjective et datée de Mistral et des autres prédécesseurs, se substitue un propos contemporain et scientifique. De la scénographie vieillissante naît une mise en scène rafraichissante. Afin d’arriver à ce changement, le Museon1 est nourri du travail des différentes équipes. Elles modifient sa gestion, son administration, sa présentation, son activité, etc. Elles l’alimentent, le font grandir comme elles le font avec moi. Être apprenti c’est aussi être en construction, ou en reconstruction. Les fondations bâties durant nos études sont solides, mais ce terrain particulier questionne, et façonne. Les projets se pensent et se font sur le long terme, c’est un travail différent de celui demandé lors des stages, des projets d’études ou des workshops. La position occupée, le statut de salarié est lui aussi autre. Cela pousse donc à réfléchir diversement sur le métier, à en percevoir plus encore ses réalités, à découvrir ses limites et comment les dépasser. Présente constamment au sein d’une structure, j’ai par exemple davantage perçu l’emprise du politique et de l’administratif.

L’activité dans un musée fermé est parfois plus dense que dans un musée ouvert ! Il y a toujours les collections à gérer, mais aussi tout l’administratif, les marchés, etc. Bien que rattachée à l’unité recherche et muséographie, j’ai la chance de pouvoir observer de près cette agitation et de participer au travail des différents services. J’ai appris à utiliser Micromusée en conservation, mais aussi en documentation, pour pouvoir l’exploiter en muséographie. Je sais comment s’est passé le chantier des collections, autant que décrire les activités de la médiation. J’acquiers de nouvelles compétences auprès de mes collègues comme le musée acquiert sa substance grâce à eux.

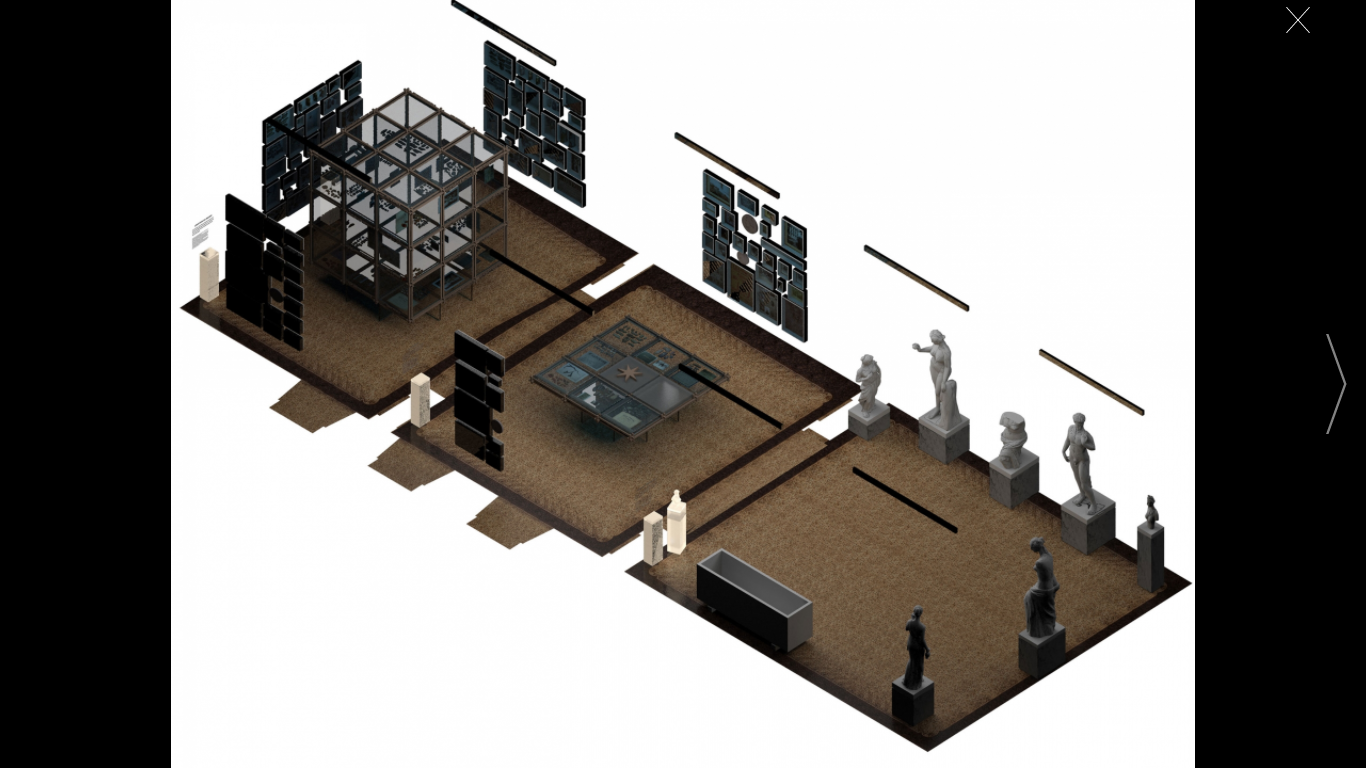

Planche du projet de rénovation du museon © Tetrarc

Il s’agit aussi d’une co-construction, j’aide cette structure à devenir un musée de demain et elle m’aide à devenir une muséographe de demain.

Chaque recherche faite sur les collections enrichit son fonds et mes connaissances. Chaque réunion à laquelle j’assiste développe ma compréhension du monde muséal, ainsi que ma perception du musée. Chaque texte écrit donne du contexte au musée et m’aide à améliorer mes capacités rédactionnelles.

C’est surtout cela l’apprentissage, un échange entre la structure et l’apprenti pour en sortir tous les deux plus grands. Parce que l’un apporte des connaissances à l’autre qui les met en pratique pour lui.

Le chantier, vue d'artiste ©Muséon Arlaten

L’apprentissage est un instant de construction, où l’on développe de nouvelles compétences et élargit ses connaissances toutes les semaines, où l’on est guidé, où l’on peut se tromper, être requestionné, mais aussi apporté les fondations sur lesquelles nous nous étions déjà appuyées.

En 2019, diplômée, je serai prête à rejoindre un poste et le Museon ouvrira ses portes, une grande partie du chantier sera fait pour nous, même si l’on reste toujours en construction.

Océane De Souza

#co-construction

#brève d'apprentissage

#Museon Arlaten

Le musée : http://www.museonarlaten.fr/

Un article du Museon sur cet apprentissage : https://www.facebook.com/notes/museon-arlaten/-accueillir-une-apprentie-au-mus%C3%A9e-une-tr%C3%A8s-belle-id%C3%A9e-/1977571738947037/

Et toi, il est comment ton Open-Space ?

J’aimerais raconter une découverte de mon apprentissage : le travail en Openspace.

Openspace© Méline Sannicolo

Dans mes expériences précédentes, j’ai eu un bureau solo ou un bureau partagé à deux, mais jamais d’Openspace. Selon sa définition première, un Openspace est un espace ouvert où les bureaux ne sont pas séparés par des cloisons. Pour cet article nous considèrerons que l’on parle d’Openspace à partir de trois personnes dans un même bureau.

L’Openspace est apparu en France dans les années 80. Son but est de faire gagner de la place et du temps. Ainsi, alors que les cadres avaient souvent leur bureau individuel, bien à part du reste du service, les Openspace avec leur moquette et leur éclairage néon un peu blafard, voient le jour et offrent des espaces totalement modulables en cas d’évolution de l’entreprise.

Cette organisation peut avoir des avantages : le gain de temps est important car en posant une question à un collègue du même bureau, la réponse est immédiate, la communication est instantanée et plus fluide. Le travail en équipe est aussi facilité par cette proximité. Mais cette organisation présente également de nombreux inconvénients et le premier d’entre tous est paradoxalement la perte de temps. En moyenne, un salarié serait dérangé toute les 11min (David Rock, « Votre cerveau au bureau »). Entre les questions des collègues, les coups de téléphone, les discussions des autres collègues entre eux, etc. Le fait d’être autant dérangé augmenterait d’ailleurs le stress des salariés ce qui accentuerait l’inefficacité.

Retrouve-t-on les mêmes avantages et inconvénients dans une institution culturelle ?

Ce qui suit est une brève analyse non exhaustive faite à partir des expériences de huit de mes camarades, qui ont bien voulu répondre à mes questions. La moyenne est d’environ cinq personnes par bureau, allant de 3 à 14 pour le plus grand Openspace. Les personnes interrogées travaillent dans des services d’expositions ou bureaux de médiation, dans des institutions muséales ou des centres d’art contemporain.

L’idée de convivialité est souvent revenue dans les réponses : partage, bonne humeur, ce qui suppose néanmoins une bonne entente avec les personnes du bureau car dans le sens inverse, le fait de partager un espace exacerbe les tensions. L’autre avantage qui ressort est le partage de l’espace comme vecteur de rencontre des personnes de l’institution, de discussions avec les autres services et d’être plus au courant de ce qui se passe dans le musée. Cela permet des échanges sur les différents projets, qui n’auraient peut-être pas lieu autrement, et qui peuvent amener à de nouvelles réflexions, un partage d’expérience ou de références etc. Pour celles qui travaillent en équipe, le gain de temps est flagrant quand il ne faut pas passer par le téléphone ou le mail.

Mais de nombreux problèmes liés à l’Openspace ont aussi été soulevés, comme le bruit et la déconcentration (entre le téléphone, les discussions entre des personnes qui parlent fort, ceux qui rigolent, ceux qui font la discussion sur la météo etc.). Le revers de la médaille est que nous aussi, pour nos échanges, il faut faire attention à notre propre bruit ! Si le chef du service est du genre à surveiller ou si les collègues ne sont pas toujours bienveillants ou aiment comparer et commenter, tout cela peut conduire à une impression de contrôle très désagréable : tout le monde sait ce que tu fais, combien de temps tu vas à un rendez-vous, ce que tu dis à un prestataire par téléphone, combien de temps tu mets pour manger, à quelle heure tu pars le soir etc. Et dans les cas où ton bureau sert parfois à d’autres personnes, l’ordinateur peut être fouillé : l’historique internet ou dans les documents ou notes qui se trouvent sur le bureau… rien de très agréable et peu de confiance.

D’autre inconvénients comme des besoins différents entre collègues (lumière, musiques etc.) ou les différents savoirs vivres (pour la propreté, le rangement, etc.) peuvent également donner lieu à des tensions et même dans les mauvais jours, il est quand même nécessaire de parler, de faire la discussion avec les collègues etc. Les fournitures sont parfois à l’origine de certains problèmes. Dans certains cas, les fournitures sont à partager : quand il s’agit des stocks de papiers ça va, mais lorsqu’il faut partager un téléphone, un ordinateur c’est plus compliqué ! Parfois, les fournitures sont individuelles, il n’est pas impossible de voir disparaitre ciseaux, stylos etc. parfois même du papier toilette. Le dernier cas de figure rencontré est de devoir amener son propre matériel, son ordinateur, ses stylos, car la structure ne fournit rien, souvent pour une question de coût.

Les espaces d’Openspace, bien que modulables sont souvent trop petits pour accueillir plus de salariés, si bien que plusieurs d’entre nous ont du mal à accéder à leur bureau sans embuche. Des bureaux prévus pour trois accueillent finalement plus de personnes : espaces trop fournis en meubles, en décorations et donc visuellement très chargé, créant du stress supplémentaire.

Depuisles années 80, les pratiques et les idées ont changé et de nombreuses études ont été menées pour savoir comment rendre le travail le plus efficace possible. L’idée de « bien-être » au travail est un concept qui est de plus en plus présent, surtout pour les Start-Up ou pour les grandes multinationales « cools ». L’idée est de se sentir bien au travail, mais ce n’est pas de bonté d’âme : les personnes travaillent de plus en plus, les cas de burnouts se multiplient. Les entreprises cherchent à augmenter l’efficacité des salariés pour pouvoir en réduire le nombre. Ceci explique cela. Ces entreprises présentent de nouvelles tendances. Le bureau partagé est toujours là, mais une multitude d’autres pièces sont ajoutées, permettant de nouvelles pratiques : salle ou box pour des réunions, salles pour téléphoner sans déranger les autres ou être dérangé ; salle de repas, salle de repos, salle de jeux...

Ces espaces rythment le travail en offrant un lieu pour chaque type d’action. Les lieux comme la salle de repos permettent de s’isoler. Les lieux communs, comme la salle de repas, ou l’espace café, sont des espaces associés à un temps précis hors du travail. Cela favorise la cohésion de groupe et créer un sentiment d’appartenance. Il s’agit de rites d’entreprises importants pour maintenir leur bon fonctionnement, comme le souligne l’anthropologue Jean-Pierre Jardel. La présence de plantes, de matériaux naturels (meubles en bois etc.), est aussi encouragé afin d’améliorer la qualité de l’air et donner un air plus « naturel et sain ». L’entreprise Nestlé a même rajouté un espace avec des animaux, car la présence de ces derniers réduirait le stress et renforcerait la cohésion d’équipe.

Retrouve-t-on ce genre de pratiques et pensées dans les institutions culturelles ?

Une seule de mes camarades, dans un centre d’art contemporain, travaille dans un espace multiusage avec des bureaux, une cuisine, un espace de repos. De plus, les tables sont amovibles et donc peuvent être déplacées et utilisées selon les besoins (grandes réunion, entretiens d’embauche etc.) Souvent tout de même, un espace pour manger ou boire un café, existe mais parfois le repas se prend dans son bureau, par manque d’espace dédié. Dans une autre institution, des canapés sont mis à disposition, dans un coin de l’Openspace. Donc nous ne sommes pas tout à fait dans des dispositions énoncées auparavant, d’un espace dédié pour chaque activité mais des aires de repos ou de repas existent malgré tout.