Projets des MEM : réalisations - expositions …

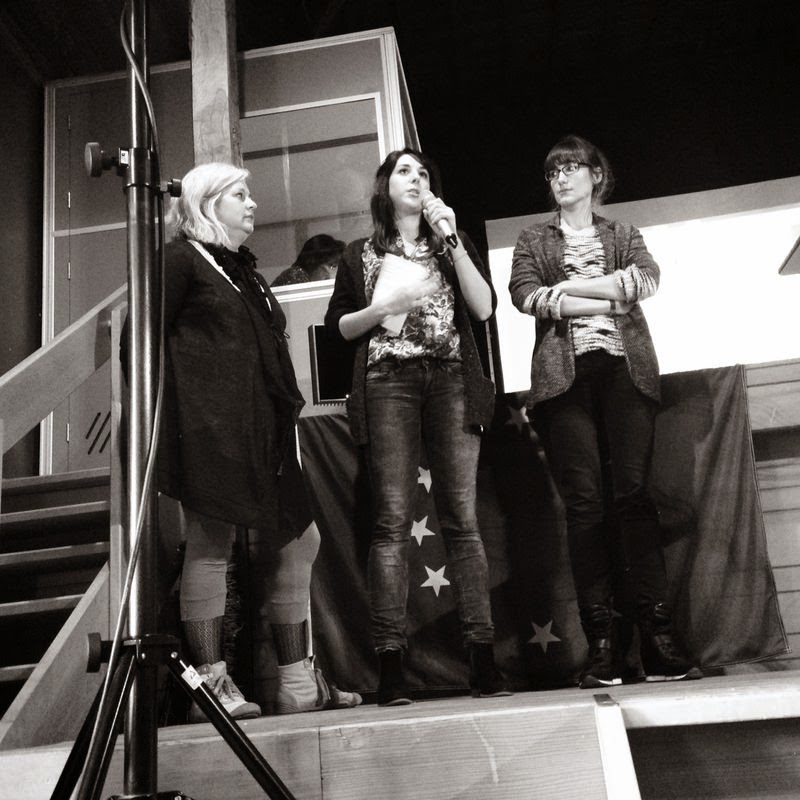

"Le travail en corps encore" - Les étudiantes du master s'emparent du Théâtre d'Arras

Tout commence en octobre 2013, lorsque cinq étudiantes de master 1 s’approprient le projet Le travail en corps encore, qui n’avait pas encore de nom avant de les rencontrer.

"Le travail en corps encore" : une immersion dans le Théâtre d’Arras © Sabrina Verove

Tout commence en octobre 2013, lorsque cinq étudiantes de master 1 s’approprient le projet Le travail en corps encore, qui n’avait pas encore de nom avant de les rencontrer. Elles l’ont dorloté jusqu’à lui faire voir le jour. L'éclosion de ce projet est le fruit d’une collaboration entre les étudiantes, l’Art de Muser et le Tandem (le Théâtre d’Arras et l’Hippodrome de Douai) pour une exposition en deux lieux. Nous vous présentons ici l'Acte qui prend place à Arras.

Aux quatre coins des rues d’Arras des affiches vous invitent à venir au théâtre. Vous êtes-vous demandés pourquoi des affiches sont présentes chez le coiffeur, chez le boucher ou encore à la pharmacie ? Et bien, cette exposition touche chaque travailleur et chaque futur travailleur, peu importe leur domaine d’activité.

Six artistes ont répondu à l’appel à projet et se sont questionnés sur le rapport entre le travail et le corps, les séquelles morales et physiques que le travail peut engendrer, le lien entre le travail et le domicile, la vision que chacun a sur certaines activités.

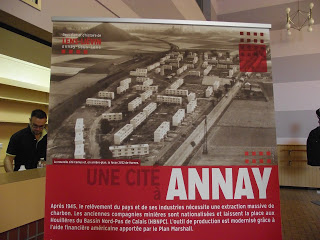

En franchissant les portes du théâtre, le public a pour surprise de découvrir une exposition.

Le parcours est agréable, l’exposition débute dans le hall puis se prolonge dans l’espace bar-détente. Ce partage des espaces la rend attractive.

Effectivement, le parcours est libre et fluide,les œuvres peuvent être associées comme dissociées et ceci dans un sens de visite aléatoire.

Les œuvres trouvent parfaitement leur place dans ce lieu. Les murs blancs et le sol pourpre soulignent les œuvres, leur plasticité et l’esthétisme des gestes, ainsi que le message qu’elles portent.

Cette exposition amène à se questionner, partager des avis, découvrir des artistes. Elle permet aux visiteurs de vivre un moment chaleureux autour d’un thème quotidien.

Le visiteur conclut l’exposition en exprimant les conditions de son corps au travail grâce à trois tampons (une personne heureuse, une personne satisfaite et une personne en colère).

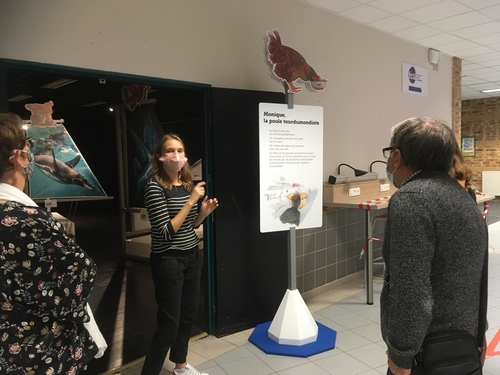

Afin de permettre la découverte des œuvres, les étudiantes, chargées du projet, proposent des visites durant toute la durée de l’exposition : pour le public scolaire ou le public individuel, le public de l’hôpital de jour ainsi que tous les curieux. Chaque personne peut partager ses expériences professionnelles, son ressenti face à ce thème et échanger autour des œuvres. Prêts à en savoir plus sur ces photographies, ces dessins ou ces chaises ?

Commençons par la première œuvre rencontrée : Corps de ballet (2014) de Marion Poussier.

Elle se compose de trois photographies représentant trois femmes, située dans des espaces différents, prenant des postures gracieuses. Leurs corps prennent part à une danse, sont révélés àtravers des gestes qu’elles pratiquent au quotidien. Ces femmes sont agents d’entretien.

Un groupe face aux Corps de Ballet © Sabrina Verove

L’artiste lutte contre les stéréotypes et préjugés envers des métiers bien trop souvent dévalorisés. Ici elle met en lumière ces femmes avec poésie.

Les visiteurs échangent sur le corps et son aspect artistique, sur ce métier indispensable. Ils ont l’occasion de participer à cette recherche gestuelle en prenant un balai et un chiffon et en effectuant des mouvements. Ils répètent ces mouvements sans ces objets. Le corps devient autre, la fonction sensorielle prend le pas sur la fonction utile.

Le travail à l'heure de la technologie © Sabrina Verove

A cette œuvre font écho deux photographies de la série Technomades(2008) de Christophe Beauregard, ou deux personnes sont représentées également sans leur outil de travail. Leurs costumes de bureau et leurs postures amènent immédiatement à deviner que les outils qu’ils ont en mains sont technologiques : un téléphone et peut-être une tablette numérique.

Après avoir quitté le travail, celui-ci peut nous suivre jusqu’à notre domicile par divers moyens. L’artiste questionne ici le pouvoir de la technologie aujourd’hui dans notre vie personnelle.Lisez-vous vos emails une fois les chaussures ôtées à la maison ? Votre téléphone et votre ordinateur professionnels sont-ils toujours à vos côtés ? Le surplus de technologie isole, enferme dans une bulle.

Comme ce thème actuel touche chacun, le public s’exprime facilement sur le sujet, prend conscience de certains actes. Les langues se délient.

La nature au centre de la pensée © Sabrina Verove

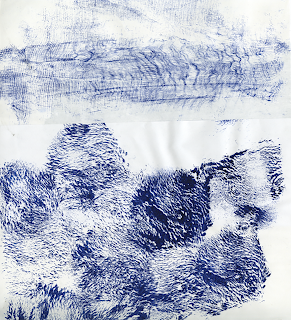

Estelle Lebrun apporte sa réflexion sur les pensées qui nous traversent sur le chemin entre notre domicile et notre travail. Sur la trajectoire de paysages, à l’épreuve du dessin (2013/2014) se compose de sept dessins sur papier,en noir et blanc, doux et mystérieux. Ils permettent l’évasion et la libre imagination.

L’artiste observe les paysages qu’elle voit dans le train sur son trajet maison-travail, travail-maison. Elle prend des photographies de bosquets, d’éléments floraux qui bordent la voie de chemin de fer et les adapte en dessin. Ces œuvres sont en mouvements, s’adaptent à la vitesse du train. Ce travail questionne aussi le métier d’artiste et les gestes qu’ils peuvent répéter au quotidien.

À quoi pensez-vous sur le chemin entre votre domicile et votre travail ? Au dossier que vous n’avez pas terminé,à la dernière réunion avec votre patron ou bien détendez-vous en pensant à votre dernier week-end ?

Les visiteurs de l’hôpital de jour ont participé à un atelier en écrivant sur une feuille un mot ou un dessinant ce à quoi ils ont pensé sur la route les menant à l’exposition. Les réponses sont variées,poétiques, humoristiques.

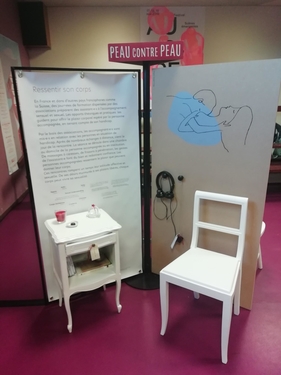

Jean-Louis Accettone intrigue les visiteurs à travers Une expérience éternelle de plus(2007). Ses deux chaises placées contre un mur invitent le public à s’y asseoir.

À première vue à quoi vous fait penser une chaise ? Au repos ? Au travail ? À l’attente ? L’artiste prend en compte ces trois avis. Une chaise permet de flâner, d’attendre confortablement et entraîne des douleurs au travail.

Dès lors qu’une personne s’assoit sur une chaise, une bande sonore démarre. Étrange et envoûtante elle nous parle d’attente, cette attente que nous avons tous vécue, dans un parc, une gare, un restaurant.

L’artiste a choisi la chaise comme un objet quotidien de certains métiers. Le saviez-vous ? En moyenne une personne passe cinq heures assise sur une chaise au cours d’une journée et certaines reproduisent constamment le même geste. De nos jours dans les métiers à la chaîne les postes tournent afin qu’une personne ne répète pas un seul et même geste tout au long de la journée.

Lorsque l'outil de travail devient une oeuvre d'art © Sabrina Verove

Puis le public fait face à deux photographies. Par leur apparence nous pouvons percevoir que les espaces présentés sont des chambres d’aspect accueillant : colorées, décorées et vives.

Que fait-on dans une chambre ? Le public intervient : « On y travaille, on lit des romans, on regarde des films, on se repose, on écoute de la musique etc. » Quel métier ces chambres peuvent représenter ? « Un peintre, un maçon, un agent d’entretien etc. » Une seule image amène plusieurs histoires.

Le doute plane, les personnes qui travaillent dans ces chambres sont absentes. Qui sont-elles et pourquoi ne se dévoilent-elles pas ?

Dans Der Mannergarten (une crèche pour les hommes) (2010-2011) Fabien Marques évoque un métier légal ou illégal selon les pays. C’est le métier de prostituée, où le corps est marchandé, où il est outil de travail.

Dans l'antre d'un métier controversé © Sabrina Verove

Cette exposition, dans un lieu original, est une belle réussite. Les œuvres se répondent et se saisissent du travail sous ses aspects les plus pénibles comme les plus harmonieux. Le public en ressort ravi et voit sous un nouvel angle ce que nous faisons endurer à notre corps au travail.

Curieux d’en savoir plus ? Les étudiantes vous attendent également à l’Hippodrome de Douai !

Lilia Khadri

A découvrir jusqu'au 21 février 2015 au théâtre d'Arras

En savoir plus :- Agenda de l'exposition

# Théâtre

# Travail et corps

# Muséographie

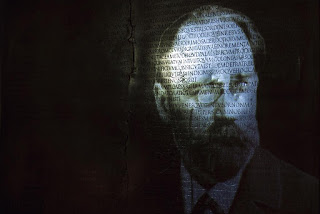

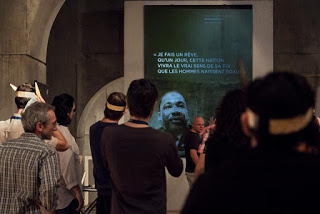

« Vivre en Camus » gravé dans les mémoires

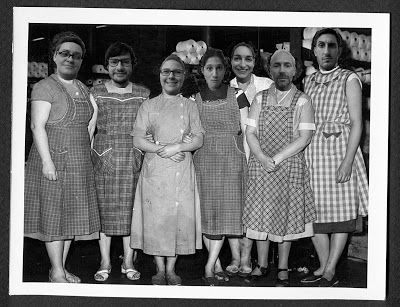

Crédits : K.F

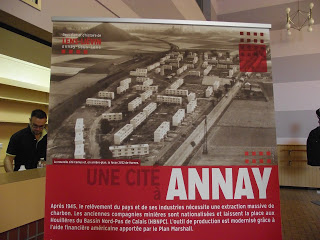

L’exposition « Vivre en Camus » à Annay-sous-Lens donne aux anciens camusards l’occasion de retrouver le voisinage qu’ils ont longtemps aimé côtoyer. Ils s’exclament à la vue d’un ancien ami. Ils rient en regardant les photographies qui leur rappellent assurément des souvenirs chaleureux .

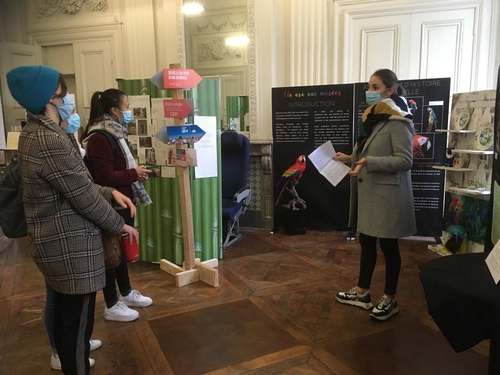

Les Mines sont un univers à part entière, reconnues depuis 2012 patrimoine mondial de l’Unesco, et source d’inspiration pour nos conceptrices d’exposition du Master Expo-Muséographie à l’Université d’Artois. « Vivre en Camus » impulsé par nos professeurs Isabelle Roussel-Gillet et Serge Chaumier, a été mis en œuvre par nos collègues, Mathilde, Lucie, Isabelle et Mylène qui ont fait de ce projet d’exposition un lieu extraordinaire de prise de conscience d’un patrimoine en voie de disparition (avec le soutien de la mairie d’Annay-sous-Lens et le Pays d’Art et d’Histoire de Lens-Liévin).

Les cités Camus s’écroulent alors que dans le cœur des camusards, elles sont toujours présentes et significatives.

Crédits : K.F

Et au cœur de l’exposition, une salle de projection improvisée offre aux visiteurs l’opportunité de passer la porte de l’un de ces Camus. Accueillis chaleureusement par M. et Mme Monchaux, les visiteurs suivent la visite guidée de la maison où la simplicité de nos hôtes donne à voir le grand cœur des gens du Nord, inimitable, sincère, unique !

Mathilde, Lucie, Isabelle, Mylène, vous avez fait des heureux, je l’ai vu, je l’ai entendu ce public enthousiaste ! C’était magnifique !

Katia Fournier

Appel à candidatures

Appel d'Air : c'est bouleversant.

C’est bientôt l’imminence, c’est bientôt le début, mais aussi la fin. Je viens de sortir de ma salle de classe, j’y ai passé du temps dans un brouhaha productif et joyeux, plongée dans mes pensées, et j’ai de l’acrylique sur mes doigts. J’ai un peu mal aux pieds d’avoir tant marché. Jeudi c’est le lancement, le lancement d’Appel d’Air, la troisième édition de la biennale d’art contemporain d’Arras qui est organisée par les étudiants de mon master. Son thème cette année est le bouleversement. Sens-dessus-dessous, c’est marqué.

C en’est même pas le projet auquel je suis rattachée, mais l’ensemble de ma promotion est mandée pour en organiser la médiation. Avec ma classe donc, nous sommes tous chamboulés : ça fait depuis début février que l’on a des réunions pour l’organiser, depuis une semaine que l’on a réalisé les prototypes en commençant à rigoler, depuis ce matin que nous nous sentons concernés. Bien entendu, trois d’entre nous se sont déjà bien penchées sur le sujet afin de préparer ces réunions en amont devenant médiatrices entre nous et Annaëlle, Joanna, Margot, Julie & Alice, les chargées de production du projet.

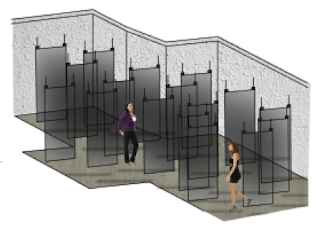

Phase de réflexion sur la signalétique des parcours. © M.C

Phase de réflexion sur la signalétique des parcours. © M.C

Mais d’abord, qu’est ce que la médiation ? La médiation culturelle, on peut la comprendre depuis celle issue du social : on crée un dialogue. Entre l’œuvre et le visiteur si on veut, entre les visiteurs si on sait. J’ai beau en avoir déjà fait, je n’ai pas la prétention de savoir la faire bien, parce que la médiation, elle l’est toujours elle, en débats, en discussions, il n’y a qu’à voir le cours d’hier, ou bien les anecdotes passionnées de Mathilde. La médiation culturelle n’est pas qu’un entre-deux qui lancerait une discussion, elle est aussi porteuse de relation, porteuse de sens. De sens dessus dessous, s’entend. Elle s’élabore et s’adapte, elle essaye d’anticiper les publics quivont être faces à nous dans un premier temps.

En somme, nous ne savons pas précisément qui sera là. On ne peut pas cibler le public passant. Alors on invente : et si on pensait à quelque chose qui interpelle sur le sol ? Et si on partait sur le bleu dénominateur commun des trois éditions ? Et si on cherchait un jeu que tout le monde connaisse ? Julie prend des notes sur le tableau.

Donc il y a cette interrogation, et puis l’émulation. Chaque groupe se forme assez spontanément, on sort du brouillon et des idées, on met cartes sur tables, on construit son idée et on la propose aux autres à la fin. Bethsabée présente le rythme du parcours qui lie les œuvres entre elles. En autonomie, nous sommes nous, avec nos moues réflexives, nos idées auto-stoppées, et ce projet qui finit par prendre forme. Nos tables sont regroupées en espaces distincts de travail. Amaury a un tablier et joue du cutter sur le carton plastifié, Clotilde annote dans du papier, Berivan prépare un pochoir. Chacun se prête au jeu : nos moues de ceux qui voulaient rentrer parce que bon, faim, dissert et compagnie sont quand même les dernières à êtres sorties de la salle parce que attends Maëlle, a t on pensé à ça ?

Élaboration de prototypes. © J.F.

Élaboration de prototypes. © J.F.

Réalisation des cocottes interpellatrices. © C.D.

Entremêlée à ça, il y a la rencontre avec les œuvres que l’on va devoir présenter. Et derrière ces œuvres, les artistes. En début d’année lors des résidences, certaines d’entre nous ont accepté d’enloger alors que nous découvrions nous-mêmes Arras. Eloïse a dormi sur son matelas gonflable, il y avait quatre artistes qui dormaient chez Justine. Ces personnes, qui viennent des écoles d’art de Cambrai, de Bruxelles ou même du Mans, sont donc venues en octobre découvrir la ville, le postulat de l’édition d’Appel d’Air, pour ensuite construire leurs pièces. Et puis ce matin, certains étaient là pour nous présenter leur travail, en lien avec ce parti-pris : bouleverser Arras et recréer un lien social entretrois quartiers d’une ville fragmentée par une grande ligne ferroviaire, étalée dans la longueur. Cette longueur que nous vivons nous mêmes au quotidien: Julia vit trop loin, et je croise souvent Coralie qui attend son bus.

Je ne vous dirai rien ce soir sur les artistes et sur les œuvres contemporaines qui seront exposées. Bah non, ça serait trop facile. À vous aussi de venir un peu : c’est à Arras du 16 au 18 c’est bleu, c’est entre 11 et 18 heures, c’est dans les rues. Allez un indice : mon premier est sphérique, mon second se tortille, mon troisième se déverse un peu partout dans le monde. Et puis dedans, on y trouve des ponts entre les lieux importants de laville, la participation des habitants et l’invitation à broder. C’est trouble ? C’est tentant ? C’est vendredi !

La médiation, on l’élabore en fonction du lieu où l’on sera. C’est pourquoi aujourd’hui nous avons marché, beaucoup, pour aller d’un point à l’autre et imaginer ce que seront les visites. Charlène a vérifié, ce matin on avait fait un peu plus de six kilomètres à travers toute la ville sans avoir fini. C’est un corps à corps avec la ville à ce stade, on imagine comment les œuvres se présenteront, une fois leur montage terminé demain soir. On se rend compte des éventuelles questions qui pourront être posées, alors on cherche un peu, on retourne la future visite dans tous les sens. Louison porte les plans que l’on fournira aux visiteurs, parce que oui, penser la médiation, c’est aussi penser l’organisation.

Réalisation des pochoirs de signalétique © C.D.

Réalisation des pochoirs de signalétique © C.D.

Ponctuation du parcours. © A.L.

Là je suis fatiguée, je suis un peu inquiète. Qu’aurons-nous à dire aux visiteurs ? Ah bah non, attends, me souffle Charlotte, tu sauras quoi dire, il s’agit de créer le dialogue. Alors bien sûr tu n’auras pas rien à dire à tes interlocuteurs, mais le but n’est pas de leur faire un cours magistral, le but reste de les titiller. Et si le débat doit durer trois jours, de vendredi à dimanche, tu sauras le tenir, car on a pensé, ensemble, à tout ce qui était en notre pouvoir.

Reste les impondérables sur lesquels on n’a pas de prise, comme la météo. Le temps qui a l’air de tourner au froid, juste quand on fera de la médiation en extérieur, cool. Emeline sera identifiable à coup sûr avec son écharpe bleue qui recouvre son manteau en hiver. Ce qui est rassurant c’est qu’on ne le fera pas pour rien, car dans la médiation, réside de l’engagement. Bon d’accord rester dans le froid pour créer un dialogue ça n’est pas non plus être un militant, mais c’est quand même le signe d’une volonté de questionner la ville, son sens, sa création, les personnes qui y vivent. Redonner la parole, le geste aux habitants, qu’ils s’approprient, qu’ils prennent conscience que leur ville, ce n’est pas que de de la brique et des voies de circulation, mais que leur ville, ça commence par leur environnement du quotidien, à l’espace dans lequel ils évoluent.

Je conclus, parce qu’il faut que je travaille sur autre chose : nous sommes encore étudiants, ne l’oublions pas, nous avons d’autres travaux à réaliser. Donc face à nous, qui aurons-nous ? Il y aura l’étudiant en musicologie de la fac de l’université d’Artois qui aura vu l’affiche d’Appel d’Air sur l’amphi K, et qui se sera dit "ah bah ouais grave", il y aura la grand-mère qui rentre chez elle et qui tombe sur de la broderie sur les murs et qui sera intriguée, il y aura le maçon qui pensait faire son marché tranquille, et qui verra de loin des hurluberlus se balader avec des bulles de bande dessinée et qui voudrait savoir ce qu’elles auront à dire. Et vous, qu’aurez-vous à nous révéler ?

Coline Cabouret.

#Appeld’Air

#Médiation

#Sens-dessus-dessous

Pour en savoir plus: http://www.biennale-appeldair.fr/

Cléo 3000, le futur d'une muse

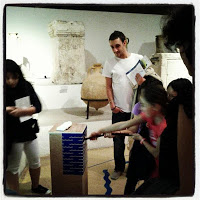

Cette année, notre équipe a eu la chance de participer à Museomix au Musée gallo romain de Lyon-Fourvière. A cette occasion votre reporter a pu interviewer un de leurs outils de médiation, venu du futur : Cléo 3000 !

Crédits : Quentin Chevrier

E.B : Bonjour Cléo, pouvez-vous expliquer à nos lecteurs en quoi consiste Museomix?

Cléo 3000 : Bonjour reporter et lecteurs, Museomix est un collectif de créateurs fous, d'innovateurs lancé en 2011. Réunissant la communauté des professionnels des musées, des acteurs de l'innovation et du numérique, ainsi que des amateurs et passionnés de culture. Museomix propose de créer une nouvelle manière de vivre le musée, en développant, sur trois jours des idées et des prototypes, présentés au public le dernier jour. C'est merveilleux que tout cela se déroule sous nos yeux en ce moment. (ndlr : l'interview a eu lieu durant le Museomix 2012 en octobre 2012)

E.B : C'est vrai que c'est impressionnant de voir tant d'idées et de projets fuser ensemble ! Votre arrivée en découle d'ailleurs ..?

Cléo 3000 : C'est exact, l'équipe de médiation en charge de créer des liens entre les prototypes et avec les visiteurs, a décidé de me faire venir du futur, de 3012. Ainsi je peux dévoiler aux générations qui m'ont précédé l'importance de l'innovation qu'ils vivent aujourd'hui à Lyon et ce que cela créera plus tard, moi par exemple ! Le tout premier robot interactif, intelligent, avec des oreilles !

E.B : Alors, merci à tous les participants, qui vous ont permis d'exister dans un lointain futur. Pouvez-vous nous présenter maintenant votre rôle auprès des visiteurs ?

Cléo 3000 : Je suis leur lien avec les médiateurs, les prototypes et les collections du musée. Il suffit d'appuyer sur un petit bouton pour que je me réveille et que je réponde à vos questions. Je fais en sorte de guider le public, comme Mercure Psychopompe, dieu des romains le faisait avec les âmes et les voyageurs. D'ailleurs toute l'équipe des médiateurs porte une couronne ornée d'ailes dorées, remémorant les attributs de ce dieu, capable de voler. Répartis aux points névralgiques du musée gallo romain de Lyon-Fourvière, les médiateurs accompagnent les visiteurs dans leur démarche d'innovation et les guident à travers les installations. Quelle belle mission !

E.B : Votre époque paraît spectaculaire ! Nos lecteurs et moi-même souhaiterions savoir ce que vous pensez de la notre. Ne sommes-nous pas trop archaïque ?

Cléo 3000 répondant aux questions des visiteurs Crédits : Quentin Chevrier

Cléo 3000 : Je conviens que votre look vestimentaire me déconcerte au plus haut point. Je ne comprends pas comment, cela fonctionne, ni la forme, ni le sens. C'est peut-être moi qui suis archaïque ! A mon époque c'est plus simple, nos tuniques ont l'air conditionné intégré, nous n'avons jamais ni trop chaud ni trop froid et nous portons de la couleur. Pour nous, le gris n'en n'est pas une. Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus marqué lors de ce week-end en 2012.

E.B : Peut-on savoir alors ce qui vous a le plus marqué ?

Cléo 3000 : Ce sont les personnes que j'ai rencontré, plus créatives les unes que les autres. Avec une volonté ferme de faire vivre le musée. C'est grâce à des événements comme Museomix, que ces lieux de culture évoluent. Le travail des museomixeurs de cette année est un exemple, parmi tant d'autres, qui nous permet de comprendre que "nouvelle technologie" n'est pas antinomique de "culture" et "mémoire".

E.B : C'est absolument exaltant en effet, merci beaucoup Cléo d'avoir répondu à nos questions.

Cléo 3000 : Ce fut un réel plaisir de satisfaire vos demandes, je suis à votre service. Merci à vous. Et vivement l'édition 3013, la 1003ème !!

Elisa Bellancourt

Informations :Museomix Museomix en Nord

Inscriptions :INSCRIPTION EN LIGNE

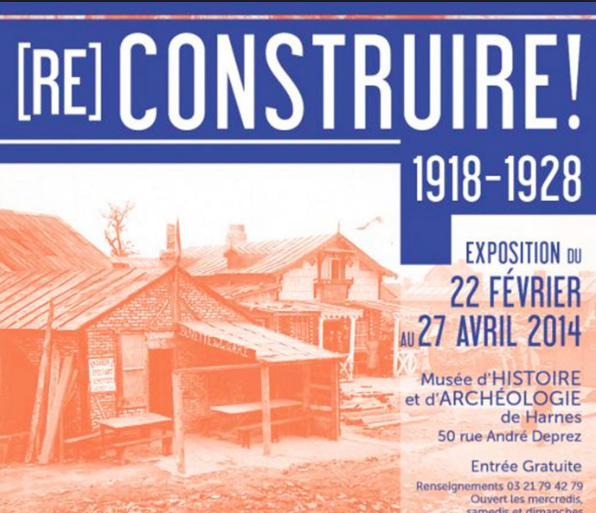

Deux expositions à voir dans le Pas-de-Calais

C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que l’AssociationL’Art de Muser et les étudiants de la promotion 2013 Marie-Geneviève Bouliard du Master Expo-Muséographie vous annoncent l’ouverture des deux premières expositions menées à bien par deux groupes de la formation.

Vernissage exposition L'Objectif en coulisses

Crédits : Mtdf

L’Objectif en coulisses -

Robert Baronet porte un intérêt pour la représentation photographique des réserves muséales et l’ambiance qui en ressort. Ces lieux souvent confondus avec des « cavernes d’Ali Baba » restent empreints de mystères et de nombreuses histoires… Après avoir parcouru les musées québécois équipé de son appareil photo, il décide de venir en France afin d’effectuer le même travail.

Cinq étudiantes de la formation ont alors organisé la venue etle parcours du photographe à travers une dizaine de musées du Nord-Pas de Calais. Après la prise de contact avec les institutions, la gestion des droits de photographies, elles se sont attelées à la tâche pour trouver un lieu d’exposition ainsi qu’un mode scénographique qui saura mettre en valeur les œuvres créées par Robert Baronet.

Puis, Cécile, Rachel, Aelis, Camille et Aurélie ont su sélectionner parmi l’ensemble des clichés effectués les « portraits photographiques » des réserves de la région susceptibles d’attirer le plusl’attention des visiteurs. Inaugurée le 7 février 2013 à l’Office Culturel d’Arras, l’exposition sera ensuite présentée à l’Université d’Artois à Lens à partir du 7 mars 2013. Les deux expositions présenteront deux scénographies différentes mettant en valeur les photographies pour notre plus grand plaisir. Mais, nous gardons le secret, il vous faudra les découvrir sur place …

Le groupe de M2 à l'origine de l'exposition accompagné de Serge Chaumier et d'Isabelle Roussel-Gillet

Crédits : Mtdf

A partir du 7 mars 2013 à l'Université de Lens

Exposition Épilepsies : Mythes et préjugés

Crédits : Mtdf

Épilepsies : mythes et préjugés –

A la base du projet, juste un mot « épilepsies », proposé par Isabelle Roussel-Gillet en charge d’aider et d’orienter les étudiants de la formation dans leurs projets de groupe, a attisé la curiosité de Zoé, Jody, Camille et Julie. Pendant 18 mois, elles ont rencontré des personnes ayant une épilepsie, des professionnels de la santé (neurologues entre autres), l’Association Epilepsie France à travers l’antenne Nord-Pas de Calais dirigée par Simone Fortier.

Puis, toujours avec une énergie débordante, elles sont allées à la rencontre de structures culturelles de la région pouvant être intéressées pour accueillir leur exposition. C’est finalement le Musée d’Ethnologie Régional de Béthune qui a choisi d’accueillir l’exposition dans la Chapelle Saint-Pry du 16 février 2013 au 9 juin 2013. Après plusieurs mois de recherches intensives sur le sujet, le groupe de projet met en avant leur préprogramme comme une évidence : il faut croiser les regards (scientifiques, historiques, patients et artistiques) pour combattre les préjugés autour de la maladie. Les témoignages artistiques sont au cœur de l’exposition allant des représentations picturales de la maladie, assimilée à de la folie, à des plages de bandes-dessinés personnelles des auteurs David B. et Elodie Durand. En plus, trois artistes ont ajouté leurs touches personnelles au projet à travers des installations contemporaines.

Le groupe d'étudiantes à l'origine de l'exposition Epilepsies

Crédits : Mtdf

Du 16 Février au 9 Juin Chapelle St Pry de Béthune

Entrée libre

Ouvert tous les jours de 14h à 18h, sauf mardi et jours fériés.

L'Art de Muser

Deux films du MEM primés, en prime!

Ce mercredi 23 janvier, le SITEM avait déroulé le tapis rouge : à midi avait lieu la remise des prix du concours Musées(em)portables. Le principe de la compétition est simple : produire avec du matériel non-professionnel un film de trois minutes dans un musée ou un lieu patrimonial. Son but : inviter à une réappropriation du musée par une démarche créative très libre et très simple à mettre en œuvre.

Comme chaque année, les étudiant.es du MEM ont répondu présent.es au défi lancé par Museumexperts. Elles ont réalisé six films au Musée des beaux-arts d'Arras et ont accompagné 14 groupes d'élèves du secondaire, d'étudiant.es ou d'adultes pour la réalisation de leurs propres films dans diverses institutions volontaires des Hauts-de-France. Au total, le master a participé de près ou de loin à l'élaboration de 56 films envoyés aux organisateurs du concours, qui en ont reçu 78 pour cette édition.

Et il faut croire que la quantité n'a pas nui à la qualité pour cette édition puisque deux films réalisés par les étudiantes du MEM ont été primés : La Belle Hélènea obtenu le 1er prix décerné par Museumexperts et MBA Hotel a obtenu le 3e prix. Le jury a choisi de récompenser deux productions de tonalité et de facture très différentes qui ont néanmoins en commun, a précisé le jury, d’assumer un parti-pris, un regard original sur les lieux filmés. MBA Hotels’inscrit dans un tout autre registre : c’est un court-métrage humoristique, une réflexion décalée sur les nouvelles appropriations des musées par le public. La Belle Hélène est un court-métrage poétique, qui propose au spectateur de suivre le quotidien d'Hélène, une femme-muse. La Belle Hélène s’est également vu remettre un prix spécial de l’Association des Conservateurs des Collections publiques de France qui a ainsi voulu distinguer tant ses qualités esthétiques que l’audace de son propos.

Vous vous en voulez d'avoir raté la cérémonie ? Bonne nouvelle : vous pouvez visionner les six films produits par les étudiant.es du MEM ici.

Et bientôt les 6 films lauréats de cette édition sur : http://www.museumexperts.com/musees_em_portables/videos

C.R.

#SITEM

#Musées(em)portable

#vidéo

Développer un outil en 3 jours...

La médiation muséale est un travail de longue haleine : établir un axe, le développer, le défendre, le tester, l’intégrer au musée etc. Comment s'imaginer la création d'une dizaine de prototypes d'outils de médiation, en moins de 36 heures ? Le concept Museomix est tout simplement une machine !

En un peu moins de trois jours, environ 150 participants et coachs, (créatifs, développeurs, médiateurs, community manager..) développent un peu plus d'une dizaine de projets de médiation. Chaque équipe s'approprie un musée, des collections, mais surtout avec les nouvelles technologies (mises à leur disposition). Le dernier Museomix s’est déroulé au musée gallo-romains de Lyon Fourvière, les19, 20 et 21 octobre 2012.

De nombreux espaces furent proposés auxparticipants, les incitant alors à s'en approprier et à imaginer une idée porteuse et novatrice.

Crédits : Quentin Chevrier

L'année 2013 va être une année novatrice pour Museomix qui se déroulera dans pas un musée mais six ! Dont quatre en France, un au Canada et un en Angleterre. Notre master organise celui qui se déroulera au Louvre-Lens. C'est pourquoi notre petite équipe de M1 a participé activement à l'édition 2012, qui fut pleine de découvertes et de rencontres. J'ai eu la chance d'intégrer l’une des équipes de participants; se fut une course marathonienne afin de mettre en place notre prototype.

Avec mon équipe, nous nous sommes penchés sur la partie du musée qui retranscrit l'importance de Lyon, comme lieu incontournable du commerce méditerranéen (France/ Espagne/ Italie). On y trouve des amphores, des stèles, et mosaïques témoignant de l'activité marchande. Nous avons alors imaginé un voyage interactif et participatif. Ce parcours permettait aux visiteurs de toute âge de découvrir, le commerce du vin à travers ses différentes étapes : de sa production en Espagne à sa consommation à Lyon. Quelques contraintes temporelles et spatiale nous ont été imposés, en effet la médiationne devait pas dépasser une durée de 7 à 8 minutes et nous devions nous adapter à la scénographie de l'exposition temporaire, mise en place au préalable dans le musée.

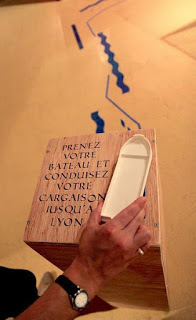

Le parcours commençait avec l'entrée dans l’espace du commerce en Méditerranée, au milieu des amphores et des inscriptions. Sur une borne repose un petit bateau. Un texte d’accueil invite le visiteur à le saisir et le faire cheminer le long d’un parcours au sol, au milieu des collections, simulant la mer Méditerranée et le Rhône. Arrivé à la première borne, il fallait déposer le bateau sur le dessus et une bande son débutait alors. La voix du Dieu antique Bacchus retentissait et plongeait le visiteur au cœur du quotidien, des enjeux et des aléas du transport maritime. Il le guidait vers les prochaines étapes du voyage : passer d’une borne à l’autre et avancer dans sa découverte.

Pour pouvoir avancer, le voyageur devait réaliser une épreuve, sous forme de manipulation intégrée à la borne. Chaque manipulation le mettait dans la situation d’un marin au cours d’une navigation et l’amenait, par le fait, à s’immerger dans les pratiques de l’époque (Exemple : souffler pour symboliser la navigation à la voile, tirer sur une corde pour comprendre le halage sur le Rhône, verser le contenu des amphores dans un réservoir de stockage, etc.).

Crédits : Quentin Chevrier

A chaque étape les événements étaient inspirés des objets de la collection qui l’entourait (mosaïques, amphores, sarcophage de charpentier, stèles, dolium…). Le bateau lui servait de fil conducteur, tout au long du parcours entre les bornes et donc retraçait le voyage de Tarragone à Lyon. Il servait également de déclencheur pour la bande son (avec un capteur RFID et Arduimo). Cet outil de médiation a été imaginé pour évoluer avec la mise en place d'un dispositif lumineux. Les objets exposés pourraient s'éclairer au moment où l'histoire les citerait. L'espace serait ainsi moins éclairé et donc plus immersif et le visiteur pourrait plus facilement relier les objets à l'histoire.

Cette approche ludique du commerce en méditerranée, a beaucoup plu au jeune public, car le fait d'intégrer une manipulation physique dans ce dispositif, les questionne et incite leur curiosité.

La création et surtout la mise en place de cet outil ne fût pas facile, en effet à la fin des trois jours il n'était pas totalement opérationnel : quelques petits problèmes techniques, comme la miseen place du dispositif électronique sur les bornes, mais cela reste un prototype.

Néanmoins, cet outil de médiation est en cours de développement au musée, afin de devenir un réel outil de médiation à temps plein.

Agathe Gadenne

Etudes des publics et recherche : Au service du Louvre

Au cours du mois d’octobre, les Master 2 sont partis en visite au Louvre Paris afin de rencontrer l’équipe d’Anne Krebs. Celle-ci dirige le service d’études et de recherche de la Direction de la politique des publics et de l’éducation artistique du musée, le premier dans son genre. Depuis 2002, cette équipe mène des analyses pour approfondir les connaissances sur les publics dans le but de développer une offre culturelle et éducative toujours mieux adaptée aux nouvelles tendances muséales. Au-delà de ce travail principal, nous avons pu découvrir qu’elle mène aussi des études externes en partenariat avec d’autres musées franciliens.

Crédits : Marie Tresvaux du Fraval

Lors de notre rencontre avec une partie de l’équipe, nous avons parlé plus particulièrement de l’organisation des études sur les expositions temporaires en amont de la présentation au public, afin de définir le visuel le plus adapté pour l'affiche. L’objectif de cette action est de rendre la communication de l’évènement la plus efficace possible. Des sessions de groupe avec différents panels de publics sont organisées dans ce cadre. Elles sont animées par un enquêteur dont le rôle est de donner les thèmes de discussion, de stimuler, recadrer, synthétiser et enfin contrôler le temps. Le Louvre part du postulat que le visuel d’une exposition doit savoir parler de la thématique abordée tout en la rendant attractive pour les visiteurs. Ce sont donc les réactions du groupe face aux couleurs, au format et à la typographie qui sont analysées par le service.

Puis nous sommes allées tester le nouveau dispositif de médiation embarquée mis en place dans le Louvre depuis le premier semestre 2012 : la Nintendo DS3D ©. Celui-ci comprend deux écrans qui permettent au visiteur de se situer dans le vaste espace du musée grâce à un système de géolocalisation ainsi que plusieurs parcours en fonction de ses attentes de visite, le tout en proposant le discours d’un audioguide de base. Après avoir passé environs trois heures à tester l’audioguide par nous-même ainsi que d’interroger et d’observer l’utilisation de ce système par les visiteurs, une session de débriefing a été organisée par Anne Krebs et son équipe. Ils ont la mission d’évaluer l’impact de ce nouveau système sur les parcours de visite mais aussi plus généralement sa réception par le public. La session s’est déroulée sous forme de brainstorming mettant en avant nos principales impressions quant à l’utilisation de la Nintendo.

Crédits : MTDF

A partir de toutes les informations et impressions que nous avons données, les membres du service présents nous ont montré quels étaient les faits importants à mettre en avant dans une évaluation d’un dispositif interactif, comme les aspects techniques par exemple.

Cette journée a permis à l’ensemble de la promotion de découvrir concrètement les missions d’un service d’étude des publics ainsi que d’appréhender leurs méthodes de travail. Nous remercions Anne Krebs et son équipe de nous avoir accueilli dans leur locaux et fait partager cette expérience.

Laura Clerc

[1] Voirla liste des études réalisées par le service études et recherche du Louvre

Familles au musée : le Tote Bag du Louvre-Lens

Le 6 novembre 2019 s’est tenu au Louvre-Lens une présentation d’un dispositif famille mis en place grâce à un partenariat réunissant L'École de la deuxième Chance de Liévin (E2C), Le Louvre-Lens et le MuséoLab du Louvre-Lens-Vallée. Y a collaboré le Master Expographie Muséographie pour la phase test. Il s’est agi de créer des outils de médiation inclus dans un tote-bag mis à disposition des familles pour animer leur visite de la galerie du temps *.

Le MuséoLab : un espace de co-construction

Lancé en 2014 par Serge Chaumier, qui en est le responsable scientifique, le MuseoLab prend place dans le bâtiment de Louvre-Lens Vallée. Il a été inauguré fin août 2019. Ce fablab au service de la muséographie permet de travailler en partenariat avec des structures culturelles et de faire découvrir aux publics les outils numériques. Plusieurs projets sont en cours de développement, dont celui décrit ci-dessous.

Une collaboration enrichissante

Louvre-Lens, 10 heures. La présentation du dispositif famille commence. Gautier Verbeke, responsable de la médiation au musée, explique le projet en quelques mots. L’E2C propose à des jeunes de participer à un dispositif construit en partenariat avec le musée et le MuséoLab afin de créer des supports de médiation pour les familles visitant la galerie du temps. Il s’agit de former les jeunes à la maîtrise des machines, en leur faisant fabriquer des outils de médiation et ce faisant de les sensibiliser au contenu du musée. Le projet co-organisé entre l’E2C et les équipes de médiation du musée consiste en une série de six ateliers animés par le FabManager. Le Master Expographie-Muséographie de l’Université d’Artois (MEM) y est associé pour la phase d’évaluation des usages des outils réalisés. Le soutien de la Fondation Orange a permis de financer le projet. Le film relate en une dizaine de minutes le projet. « Le musée est un outil pour tous » conclut celui-ci.

Le film débute. Nathan Chateau, fabmanager du Louvre-Lens (auquel a succédé aujourd’hui Léo Marius), apprend aux jeunes de l’E2C les bases des outils informatiques. Grâce aux imprimantes 3D et autres découpeuses laser, le kit de médiation prend forme : on découvre un puzzle représentant la galerie du temps et de petits viseurs pour voir l’œuvre autrement. Ces viseurs, créés grâce à l’imprimante 3D, permettent de jouer sur les perspectives de l’œuvre, mais aussi sur la perception que le visiteur en a puisque, selon la forme utilisée - carré, rond ou rectangle - les perspectives changent et les tableaux prennent vie autrement. L’écran s’obscurcit, le film se termine : il est maintenant temps de découvrir le Tote Bag.

Les familles arrivent pour le test. Le dispositif est alors présenté par les jeunes de l’E2C. Julien, de l’école, nous raconte le projet. Le Tote Bag contient un puzzle, les viseurs, mais également des planches de dessin et des indications pour la visite de la galerie du temps. Les familles doivent trouver six œuvres dans la salle et répondre aux questions sur l’œuvre. Le Tote Bag est mis gratuitement à la disposition des familles à leur arrivée. Il est pensé pour la tranche d’âge 3-11 ans et a nécessité 2 mois pour concevoir et réaliser les objets qui le composent. Julien est ravi du résultat : grâce à ce projet, il a appris à utiliser une découpeuse laser et les logiciels numériques. Cette expérience lui a redonné confiance en lui.

Les jeunes de l’E2C présentent le Tote Bag aux étudiantes du MEM. © C.DC

Le but de ce projet, plus que de créer un dispositif famille, est de permettre à des jeunes de s’intégrer dans la vie active, mais aussi culturelle de la région. Ce programme s’inscrit pleinement dans la vision du musée. Le choix de la ville de Lens en 2004 pour délocaliser une partie des œuvres du Louvre s’inscrit dans une politique visant à rendre la culture plus accessible en région. Le bassin minier était donc un choix logique pour y implanter le Louvre-Lens. Le projet conçu avec le Muséolab est un vecteur de cette démocratisation culturelle. Beaucoup des élèves de l’E2C n’étaient jamais allés au Louvre Lens auparavant. Ce projet leur permet de découvrir de nouveaux outils - et autant de possibilités en termes de compétences - mais aussi de s’approprier l’espace muséal.

Il en est de même pour les familles. En effet, bien que les habitants de la région Hauts-de-France constitue le noyau des visiteurs du Louvre-Lens, les locaux ont encore du mal à s’approprier le musée. Le Tote-Bag peut devenir un véritable moteur pour les familles découvrent le musée, un enfant ne venant jamais sans être accompagné d’un adulte.

En avant pour le test !

Les enfants s’impatientent : il est temps d’essayer les Tote Bag ! Ceux-ci sont distribués et les enfants s’élancent vers la galerie du temps. Les étudiantes du master les observent. Après quelques minutes de jeux, elles s’approchent des familles et les questionnent sur la réception du dispositif. Hélène et ses deux garçons observent Une assemblée des mystiques. Le parcours plaît aux enfants, mais certains mots sont parfois compliqués : c’est le cas d’« architecte ». Une autre famille s’approche des œuvres. Timéo, 7 ans, a l’impression de faire une chasse aux trésors. Sa petite sœur de 3 ans, joue avec les viseurs. Son grand-père Gérard estime que le parcours n’est pas adapté à son âge, mais les « loupes », comme il les appelle, sont un formidable moyen de rendre la visite plus attractive. Les deux enfants ont beaucoup aimé le puzzle, coloré et ludique. Gérard apprécie lui aussi le dispositif. Peu attiré par les œuvres d’art, le parcours et les questions lui permettent de s’intéresser à certains aspects des œuvres auxquels il n’aurait pas prêté attention sans le Tote Bag. « Ce serait un bon concept à adapter aux adultes ! » lance-t-il. A bon entendeur…

Les familles testent et s’amusent. © C.DC / J.G

Petit à petit, les familles se dispersent. L’équipe du master se rassemble pour partager ses premières constatations. Le Tote Bag est un bon outil de médiation pour les familles. Le dispositif est varié, et le puzzle est très apprécié. Les fiches du parcours sont pour le moment des feuilles volantes mais, dans une version améliorée, celles-ci seront plastifiées et attachées entre elles. La forme même du sac est quant à elle à redéfinir. Le Tote Bag est tendance, mais pas forcément adapté à la petite taille des enfants. Pourquoi ne pas le remplacer par un sac triangle ou une petite valisette type “lunchbox” ? La place du sac est à redéfinir en fonction de la personne qui le porte : enfant ou accompagnant ?

Midi, la matinée se termine. Un beau travail de collaboration entre plusieurs entités vient de prendre un tournant : une fois le dispositif ajusté, les Tote Bag, au nombre de dix, seront proposés par le personnel d’accueil du musée aux familles visiteuses. Un nouveau cycle de formation commencera avec de nouveaux jeunes participants en janvier prochain

Clémence de Carvalho

*Pour garder l’anonymat des familles, certains noms ont été changés.

Pour aller plus loin :

Les Makers de l’Art, vidéo de présentation du projet conduit par les jeunes de l’E2C. https://www.youtube.com/watch?v=lJZ9lRErN2s

#famille

#louvrelens

#dispositif

File ta bobine à La Manuf'

Le récit d’une aventure humaine et technologique, à renfort d’énergie et de fils

C’est avec un très grand plaisir que j’ai participé à l’édition Museomix Nord 2015. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, Museomix est un rassemblement de 3 jours, pendant lesquels des personnes d’horizons divers et variés revisitent un musée en proposant des idées neuves, parfois un peu loufoques, souvent futuristes et généralement participatives et interactives. Le but ? Repenser le musée, le recentrer sur l’expérience du visiteur, en repoussant les barrières technologiques, pour innover et le rendre toujours plus attractif.

Du 6 au 8 novembre, La Manufacture de Roubaix (alias La Manuf’) a accueilli une cinquantaine de museomixeurs dans ses locaux. Ce musée, qui prend place dans une ancienne usine de textile, présente une très belle salle des machines, allant du métier à tisser médiéval (reproduction du XIe siècle) à une machine de la fin des années 1990. Chaque machine est sublimée par un jeu de lumières sur les multiples fils qui se déploient tels des rideaux autour d’une scène. Et les couleurs des bobines donnent parfois à l’ensemble un aspect d’arc-en-ciel.

@Ndgh59

Mais revenons à nos moutons… ou plutôt à nos bobines. Laissez-moi vous présenter notre équipe des Embobineurs et notre prototype File ta bobine !

Pendant ces trois jours, j’ai fait partie de l’équipe des Embobineurs en tant que communicante, au côté de Céline (coach bien-être et santé), Manon (archiviste méticuleuse), Gautier (graphiste de la mort), Charlotte (médiatrice bricoleuse), Pierre (fabricant menuisier) et Alex (DJ codeur de l’extrême).

@FileTaBobine

Nous avons eu la volonté de tisser du lien entre le passé et le présent, entre le visiteur actuel du musée et l’ouvrier de l’usine, entre l’Homme et la machine. Pour cela, nous avons choisi de nous installer en début de parcours afin d’emmener le visiteur dès le début de son expérience muséale.

@FileTaBobine

A travers une installation faite de fils et de tissus, notre prototype propose au visiteur de devenir Suzanne l’ouvrière, la petite Philomène, Yahya l’ouvrier immigré, Israël le patron ou le jeune Alfred. Grâce à un écran tactile, chaque visiteur choisit le profil d’un de ces anciens acteurs de l’usine. Il accède ensuite à une photo d’époque.

Grâce à une webcam, son visage vient s’incruster dans celle-ci. Une carte d’ouvrier s’imprime, et donne des informations complémentaires au visiteur : caractéristiques physiques, origine, adresse, année d’embauche, profession, observations du chef du personnel, machine attribuée dans le parcours d’exposition.

@FileTaBobine

Par la suite, le visiteur effectue sa visite avec sa carte d’ouvrier. Il peut alors se confronter à la machine sur laquelle il aurait travaillé s’il avait été ouvrier à l’époque. A la fin de son parcours, s’il le souhaite, le visiteur vient accrocher sa carte d’ouvrier sur l’installation. Il s’insère ainsi dans un tissu de visiteurs actuels du musée et d’anciens acteurs de l’usine.

@FileTaBobine

Et sinon, concrètement, les trois de jours de Museomix, comment ça se passe ?

J1

Après un accueil sympathique, une distribution de tote bag et de badges (dont un magnifiquement tricoté), nous avons eu le droit à une visite guidée de La Manuf’, suivie de la présentation des partenaires : La Piscine de Roubaix, l’Ecomusée de Fourmies, les Archives du Monde du travail de Roubaix, Holusion, Tri-D, et TXRobotic.

Ensuite, sur des thématiques prédéfinies, les museomixeurs inscrivent des mots, des idées grâce à des post-it. Une fois ce grand brainstorming effectué, chacun pose son badge devant la thématique qu’il préfère, et un bingo géant permet de constituer les équipes, qui se compose de 7 personnes : un coach, un expert en contenus, un graphiste, un médiateur, un communiquant, un codeur, et un fabricant.

Le reste de la journée permet de réfléchir et d’échanger en équipe autour de ce sujet. Le temps passe alors très vite. Beaucoup d’idées se succèdent, s’entremêlent. L’équipe s’approprie le sujet, une trame commence à prendre forme, un scénario utilisateur apparait et, ensemble, nous validons notre idée de prototype pour la présenter plus tard en plénière.

@Ndgh59

J2

Le deuxième jour, une fois les rôles précisés, la phase de réalisation commence. Une liste de course est établie pour réaliser notre prototype. Un compte Twitter spécifique devient notre relais de communication, à grand renfort de photos. Une partie de l’équipe se lance dans la fabrication d’une maquette afin de se confronter aux contraintes techniques de la future réalisation.

L’un code, un autre définit l’identité visuelle… pendant qu’un dernier part récolter des informations dans les archives. La rédaction s’initie. Nous discutons, rigolons… La fatigue commence aussi à se faire sentir. Vient ensuite le moment de créer une vidéo pour présenter notre idée le soir en plénière. Après le dîner, certains membres de l’équipe commence à scier, viser et peindre, pendant que les autres continuent à coder, rédiger, photoshopper…

J3

Après quelques heures de sommeil vient le troisième et dernier jour. Un seul mot d’ordre : foncer ! A peine arrivé, chacun saute sur les pinceaux, les ciseaux, l’agrafeuse, la scie sauteuse, la perceuse et plusieurs d’entre nous attaquent le montage et la mise en place de la structure. Pendant ce temps, le codeur et le graphiste continuent leurs travaux respectifs.

La pression monte, l’équipe ne s’arrête pas. En début d’après-midi, nous réalisons un crash test avec les organisateurs et l’équipe du musée. Cela permet de faire le point sur l’accompagnement et la médiation des futurs visiteurs. Le codeur se confronte aux bugs et problèmes techniques de dernières minutes.

Et tout d’un coup, il est déjà 16H et les premiers visiteurs arrivent. Commencent alors les explications, la médiation, les échanges, les derniers réglages… Tout se passe dans la bonne humeur. Nous sommes très contents d’avoir réalisé tout cela en 3 jours, malgré la fatigue ; et les sourires des visiteurs nous le rendent bien.

@MuseomixNord

Comment en savoir plus ?

Je vous invite vivement à consulter les comptes Twitter de chacune des équipes de Museomix Nord pour découvrir tous les prototypes, et je remercie toute l’équipe de @MuseomixNord et de@LaManufRBX pour cette aventure intense, pleine d’énergie, d’idées, de bonbons et d’innovation !

@FileTaBobine @rrroubaix @TextileFutur @MiniJacquard @EnTrame @Industructibles

Nadège Herreman

Vous pourrez aussi par la suite retrouver les fiches de tous les prototypes sur le site de Museomix : http://www.museomix.org/les-prototypes/

#Museomix

#Innovation

#Prototype

.JPG)

L'audit de montée en qualité

Étudiantes en première année du Master Expo-Muséographie, nous avons eul'opportunité de mener des « audits de montée en qualité » pour 5 structures du réseau Proscitec.

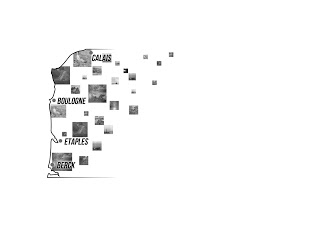

Le réseau Proscitecréunit, accompagne et assure la promotion d'une cinquantaine d'acteurs régionaux en patrimoine industriel et mémoire des métiers sur le territoire Nord-Pas de Calais. Parmi eux, on compte par exemple le Musée de Plein Airde Villeneuve d'Ascq, le Centre Historique Minier de Lewarde, ou encore la Cité Internationale de la Dentelle et de la Mode à Calais.

Dans un soucis d'accueillir au mieux les visiteurs des sites adhérents au réseau, l'association Proscitec a fait appel au master Expo-Muséographie de l'Université d'Artois pour se prêter au jeu de l'audit dans 5 structures volontaires : Le Musée portuairede la ville de Dunkerque, l'Ecomusée de l'Avesnois, le Musée de la radiode Boeschepe, le Centre de mémoire de la verrerie d'en haut à Aniche et le Musée de la faïence et de la poterie à Ferrière-la-Petite.

Qu'est-ce qu'un « audit de montée en qualité » ?

Précisons d'abord que nous écartons l'acception négative du terme «audit» parfois associée à une restructuration ou au licenciement; nous privilégions le sens d'un accompagnement des structures. La démarche de l'audit consiste à apporter un regard extérieur sur chacune des structures afin de conforter des pistes déjà abordées ou de relever des points à améliorer.

Ce regard extérieur permet de pointer des éléments, voire des détails que les membres des structures ne voient plus au quotidien. L'enjeu de l'audit de montée en qualité est de proposer des pistes d'amélioration qui puissent correspondre au maximum aux envies et aux possibilités de chacune de ces structures. Il existe mille façons de raconter une histoire à partir d'une même collection ; ainsi, chaque musée se verra proposer des pistes de réflexions et des propositions qu'il sera libre de suivre ou non.

Comment réaliser un audit de montée en qualité ?

.JPG)

Une signalétique parfois bancale Crédits : P.W.

D'un point de vue purement méthodologique, voici la manière dont nous avons procédé : tout d'abord, chaque musée audité a été diagnostiqué avec attention. Il est important de connaître le contexte (territorial, historique) et le contenu d'une structure avant de pouvoir mener une analyse. Pour cela, nous avons visité une première fois la structure auditée, nous avons suivi une visite – guidée dans la mesure du possible –, nous avons visité les environs et nous sommes parties à la recherche d'informations pratiques (site internet, panneaux dans l'agglomération, offices de tourisme,...). Après avoir pris connaissance de l'objet de notre étude, nous nous sommes lancées dans la phase de l'auditqui consiste à répondre à une grille de 335 questions.

Une seconde visite a alors été programmée et nous sommes parties à la rencontre des acteurs de ces musées (responsables des structures, bénévoles, agents d'accueil, médiateurs,...). Les questions de cette grille sont regroupées en 11 parties : « avant la visite » ,« outils de communication », « extérieur » ,« entrée dans le musée », « le personnel »,« les collections et leur valorisation », « les visiteurs », « l'offre », « les services », « la sortie », et enfin « le réseau PROSCITEC ». La précision de certaines questions peut aller jusqu'à nécessiter la prise de mesures d'une porte afin de vérifier l'accessibilité des espaces par exemple. La prise de photographies sur place est très importante car souvent, une photographie vaut mieux qu'un long discours pour évoquer des aspects relatifs à la muséographie ou à la signalétique.

A quoi cela peut-il servir ?

A partir des réponses fournies par la grille, nous établissons des constats qui nous permettent ensuite de proposer des « préconisations ». L'audit permet de mettre en avant certains détails qui, mis bout à bout, constituent un ensemble ayant beaucoup d'influence sur le confort de visite. Comme un cartel mal placé, peu lisible, des collections peu valorisées lorsque certains objets sont cachés par d'autres, une signalétique incohérente,... Tant d'éléments qui nécessitent parfois un regard extérieur pour en prendre conscience.

Des expôts en cachent d'autres Crédits : A.H.

Ces constats donnent lieu à des préconisations proposant par exemple de réaliser un guide de visite, de revoir la muséographie d'une pièce, de reformuler des informations sur des outils de communication, de traduire la signalétique en langue étrangère ou de développer une médiation existante.

A partir de certaines préconisations comme « déplacer un cartel », les structures peuvent agir rapidement tandis que d'autres nécessitent plus de temps pour pouvoir être mises en œuvre. A ce sujet, certaines des structures auditées sont actuellement en pleine refonte de leur muséographie : une bonne occasion de mettre en application les recommandations soulevées par l'audit qui est un moyen efficace d'apporter un regard neuf ou de conforter des intuitions.

L'intérêt du réseau ?

Intervention des MEM au colloque

Crédits : B. P.

L'utilisation de ce même outil qu'est l'audit dans 5 structures différentes a été possible grâce à la mise en réseau. Un des nombreux avantages qu'ont ces structures à s'inscrire dans un réseau est l'utilisation d'outils communs tels que l'audit et l'apport de savoir-faire des différents membres qui sont accompagnés par Proscitec. Cet intérêt, nous avons eu la chance de pouvoir en témoigner lors du colloque organisé par le MEM « Une muséologie alternative? Nouveaux réseaux pour un développement durable des musées de territoire » tenu au HopMuseumde Poperinge les 21 et 22 mars dernier.

A cette occasion, nous tenons à remercier chaleureusement Monsieur Michel Taeckens du réseau Proscitec pour nous avoir fait confiance et nous avoir permis de réaliser cette expérience professionnalisante, le personnel composant les cinq structures auditées, le Musée du Houblon-HopMuseum pour la qualité de son accueil durant cette rencontre, Célia Fleury qui a contribué à mettre en place cette journée et nous a accompagnées dans la phase de diagnostic, et Serge Chaumier, notre responsable de formation grâce à qui nous avons pu saisir cette opportunité.

#AUDIT

#PROSCITEC

#MUSEES

#RESEAUX

L'EAU TEXTILE : une scénographie à plusieurs mains

Dans le cadre du projet tuteuré Artextiles qui nous permet d'élaborer une exposition à la Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile à Roubaix en 2017, mes collègues et moi, nous avons la chance de collaborer avec des étudiants en design d'espace de l'ESAAT. Il s'agit de l'Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile, située à Roubaix. C'est une école de création artistique publique qui fait partie des sept grandes écoles d'arts appliquées de France appartenant à l'Education Nationale.

Cette école a pour vocation de former à la création et à l'innovation dans de multiples milieux professionnels (design, de communication, mode, environnement, espace, produits). Un des objectifs de cette école est notamment de participer à des projets divers qui permettent de mettre en application le savoir-faire des étudiants. L'exposition que nous concevons sur la thématique "Eau et textile" fait partie de ces projets. Sur une idée du master, nous avons pu travailler avec des étudiants en première année de BTS en Design d'Espace sur les concepts scénographiques.

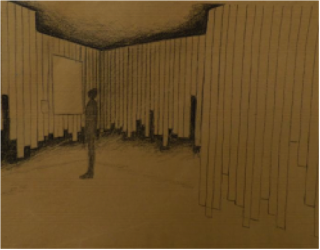

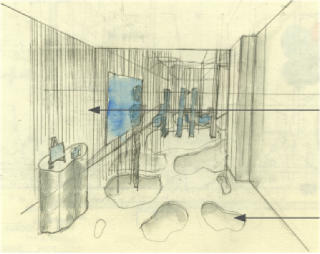

Ce partenariat a débuté dès fin 2015 par la rencontre de deux enseignants, François Decottignies et Julie Daugenet, qui nous ont permis de créer un véritable lien entre le projet et leur formation en organisant des rencontres régulières. Les premières uniquement avec les enseignants ont permis d’exposer le choix de la thématique "Eau et textile", la présentation des premières inspirations artistiques, l'explication des séquences et de l'atmosphère voulue dans chacune d'elle. Par la suite, les enseignants ont rédigé un sujet pour leurs étudiants, ou, disons, traduit notre scénario en un cahier des charges.

En second lieu, après le travail des étudiants en ateliers de 3, nous avons participé aux temps forts de ce partenariat à savoir les oraux de présentation des esquisses puis des projets développés pour chaque séquence. Au final, huit propositions de scénographie aussi différentes qu'audacieuses nous ont été proposées : des structures en bois qui animent la salle des machines de la Manufacture, des vagues de textiles qui envahissent les espaces d'exposition, des parcours immersifs et oppressants ou offrant des respirations....

Nous découvrons, en même temps que les projets, de nouvelles façons de considérer l'espace de la Manufacture, musée à l'identité pourtant si présente. Des questions techniques de matière, de lumière sont abordées et la prise en compte des personnes à mobilité réduite, des unités de passage ou des précautions de sécurité pour chaque projet nous étonne. Lors des présentations finales cette fois le développement de leur idée, nous avons saisi autant les changements dans leurs esquisses et un approfondissement du contenu ou de la technique pour proposer des solutions réalisables et pertinentes par rapport au projet.

Vous pouvez découvrir à travers ces photographies, quelques aperçus des projets :

Exposer notre projet, en discuteret voir les étudiants se l'approprier nous a permis d'avoir un regard critique. Cela concrétise la mise en espace de notre propos tout en mettant en exergue quelques incohérences dans certaines séquences. Notre discours a eu un impact fort dans les réalisations étudiantes mais il en ressort une grande créativité. Cela ne nous donne que davantage envie de concevoir une scénographie à l'image des propositions des étudiants et de poursuivre le partenariat jusqu'à sa réalisation physique ! Nous espérons ainsi que certains des étudiants pourront nous accompagner pendant le montage pour mettre en application leur travail.

Les enjeux de cette collaborationsont donc multiples. Notre exposition propose un discours spécifique, divisé en plusieurs séquences tout en formant un parcours clair et fluide. Afin de mettre en valeur ces aspects, une mise en espace s'impose. Et, pour approcher l'espace dans ses dimensions techniques et esthétiques, s'associer avec l'ESAAT nous a permis de concrétiser notre envie d'avoir des projets de scénographie et de permettre à des étudiants une application concrète de leurs travaux.

Le fait de travailler ensemble permet d'enrichir la réflexion des étudiants et leurs réalisations et nous permettent d'affiner notre parcours et le contenu de nos séquences. Pour notre exposition "Eau et Textile", nous travaillons à la manière de muséographes faisant appel à des scénographes. C'est aussi, à l'échelle étudiante, se confronter aux partenariats et apprendre à le confier à d'autres corps de métiers.

Cela souligne enfin l'idée qu'un master ne doit pas être fermé sur lui-même. Il doit permettre les échanges avec d'autres étudiants, de filières différentes et aux considérations singulières. Travailler dans un esprit collectif, croiser les regards à travers plusieurs disciplines est cohérent avec notre démarche. Cela permet un dynamisme inter-formations, un souffle de modernité ! C'est pourquoi nous souhaitons garder cet esprit de partage tout au long du projet. Nous avons ainsi lancé notre appel à création récemment, n'hésitez pas à le diffuser auprès des artistes que vous connaissez ou toute personne intéressée par le projet !

Plus d'informations sur la page Facebook de l'Art de Muser : https://www.facebook.com/Lart-de-muser-Association-du-Master-Expo-Mus%C3%A9ographie-325462064147699/?fref=ts

L'équipe Artextiles remercie chaleureusement Julie Daugenet et François Decottignies pour leur accueil et leur confiance ainsi que tous les étudiants ayant travaillé sur le projet.

T. Rin

Pour aller plus loin :

La présentation du projet Artextiles : http://formation-exposition-musee.fr/index.php?page=p&p=22

#projetexpo

#partenariats

#ESAAT

#Manufacture

L'odyssée Museomix : une quête vers l'innovation !

Le week-end du 19, 20, 21 octobre 2012 a eu lieu la seconde édition de Museomix, au musée Gallo-Romain de Lyon-Fourvière. Nous avons eu la chance, dans le cadre de notre projet de master, de participer à cette expérience innovante.

©Quentin Chevrier

Pendant trois jours Museomix a investi les lieux, sélectionnés par les organisateurs suite à sa candidature. Cet évènement invite des professionnels et amateurs du monde culturel, artistique et technologique à repenser le musée et les méthodes de médiations par le biais des nouvelles technologies. A chaque équipe de projet de concevoir un prototype. Cette édition a été améliorée sur plusieurs points : une participation active en ligne des internautes et une semaine de présentation des créations au public suivant le dimanche d’ouverture.

Dès leur arrivée, les museomixeurs ont suivi une visite guidée afin de découvrir les différents espaces de remixage. Chacune des dix équipes s’est formée autour d’un thème, constituée au minimum : deux créatifs, un community manager, un développeur, une personne chargée du contenu et un médiateur.

Agathe Gadenne s’est impliquée dans l’équipe qui remixait l’espace du commerce méditerranéen. Après la définition du projet en groupe, la recherche du contenu et du discours, elle s’est appliquée à la conception de scénographie, du graphisme et au suivi web (réalisation du site et participation en ligne).

« En intégrant une équipe, j’ai découvert intensément le conceptMuseomix. J’ai adoré rencontrer et travailler avec des personnes de tous horizons. Ma seule déception est due aux problèmes techniques qui ne nous ont pas permis de finaliser le prototype. »

Elisa Bellancourt a participé au développement de la médiation à travers la conception de la trame et du parcours des visites. Elle a collaboré à l’écriture de l’introduction de l’évènement et à la mise en place des installations de médiation. Elle a également créé un outil de médiation répondant au nom de Cléo 3000, un robot venu de 3012 expliquant la volonté de Museomix.

«J’ai eu la chance de travailler avec des professionnels créatifs et motivants. Ce qui m’a amusé c’est d’enregistrer l’introduction et le discours de Cléo, et de savoir que ma voix résonne encore dans les lieux. »

.jpg)

©Quentin Chevrier

Camille Françoise s’est associée au pôle médiation en réalisant des visites guidées et une partie de la signalétique du musée. Ses missions ont surtout été d’ordre organisationnelle en participant à l’écriture de l’introduction de l’évènement, à l’installation des outils de médiation et à la diffusion de la communication (badges invités, invitations pour l’ouverture, dossiers de presse).

« C’était une superbe expérience ! Quoi de plus agréable que de voir le musée revivre ? Je suis très heureuse d’avoir pu y participer et y être utile. J’ai rencontré des gens très imaginatifs et sympathiques. Malheureusement c’était trop court ! »

Margaux Geib a, quant à elle, travaillé dans les pôles Tech-shop et Fab-lab, dédiés aux prêts du matériel technologique et au graphisme. Elle a aidé à la conception du programme visiteur et du plan des installations dans le musée.

« Ca a été pour moi une expérience unique qui m’a permis de me réaliser et de m’inscrire au sein d’une équipe d’organisation. Je résumerai ces trois jours enquelques mots : partage, générosité, envie. »

Au terme de cette aventure originale, nous nous sommes enrichies. Notre envie de créer un musée vivant est encore plus forte, tout comme notre volonté de nous investir dans la réalisation de notre projet de master.

Agathe Gadenne, Camille Françoise, Elisa Bellancourt, Margaux Geib

Pour plus d’informations : Museomix - Site officiel

La bière exposée

La bière. Ce liquide aux teintes chaleureuses, au parfum enivrant, à la douce âpreté, aux reflets flous et aux calories infinies. A dire vrai, outre d’irréductibles frileux, elle semble mettre tout le monde d’accord.

La bière. Ce liquide aux teintes chaleureuses, au parfum enivrant, à la douce âpreté, aux reflets flous et aux calories infinies. A dire vrai, outre d’irréductibles frileux, elle semble mettre tout le monde d’accord. Cette boisson ancestrale qu’on dit créée par Dieu comme témoignage de son amour pour l’Homme a fait ses preuves depuis bien longtemps. Comment, à son évocation, ne pas se rappeler une soirée trop arrosée, une rencontre fortuite dans un bar, un artefact ponctuant les retrouvailles amicales voire, pour les plus chanceux, un rafraichissement apprécié à la cantine … ? Ne laissant personne indifférent, son omniprésence traduit son appréciation commune. Dès lors, comment pourrait-elle échapper aux musées ? Si certains l’exposent, l’exercice n’en est pas plus évident du simple fait qu’elle semble familière et proche.

© E. L.

Des angles d’approches fréquents

En effet, le thème même sollicite les souvenirs d’expériences propres, ramène à des moments inédits, partagés ou solitaires, rappelle des réflexions animées ou divagantes. Cela, notamment, en fait naturellement un support privilégié pour l’ethnographie, l’anthropologie ou le traitement du patrimoine immatériel à travers sa consommation. Si dans l’événementiel autour de la bière se succèdent, aussi banalement qu’efficacement, maintes brasseries et dégustations, le musée a lui aussi du mal à s’extirper d’angles d’approches déjà exploités. Mais la bière et son utilisation, englobant mille et une problématiques et autant de secteurs –ivresse, religion, genre, écologie, économie, cosmétique, …-, se voient généralement réduites au prisme de son histoire et fabrication.

A travers lui, une distance s’installe entre le public et ce breuvage qui semble finalement plein de mystère. Ce n’est pas pour refroidir les amateurs qui se montrent alors avides de connaissances et souhaitent les compléter ou parfaire leurs expériences prochaines. Aussi, ce regard sur son évolution et sa mise en œuvre peut être adjoint de découvertes savoureuses en début ou fin de visite, le public étant amené à apprécier l’infime partie d’un panel de bières que l’on sait bien plus nombreuses.

Visitons donc trois musées de la bière.

© E. L.

Un musée européen de la Bière, le Musée de Stenay

Il est intéressant de constater que le Musée européen de la Bière qu’est le musée de Stenay, créé en 1986, propose lui aussi une approche historique, qu’il s’agisse de présenter la fabrication de la bière ou sa communication publicitaire, permettant cependant d’aborder les thématiques de la convivialité, de la femme, des approches sociologiques …, et ce au prix de 5€ par personne. Si cet angle d’attaque est aujourd’hui très répandu, il s’agit peut-être du musée le plus légitime à l’aborder. Cela découle en partie du fait que l’initiative de sa création vient d’un regroupement d’archéologues stenaysien au nom explicite : le « Groupement Archéologique ». Sont alors présentés, au rez-de-chaussée, le bâtiment et son investigation en tant que musée de la bière.

A l’étage, l’exposition débute par un rapide et sensoriel parcours sur ses ingrédients et leur place dans le processus de fabrication. Pour le reste sont présentés ses différentes techniques et matériaux ainsi que leur évolution au cours du temps. Le tout aboutit, en fin de visite, à une exposition temporaire voire une dégustation à la Taverne associée au musée. D’importants et pertinents dispositifs de médiation sont mis en place, témoignage d’une véritable démarche non-négligeable. Le musée s’adresse de manière privilégiée aux scolaires de tous âges en leur proposant des ateliers ludiques sur les constituants tels que les épices, ou encore des ateliers autour de la prévention. Il est à noter que la visite guidée, optionnelle, est un véritable avantage et permet de mieux appréhender les discours du circuit muséal tout en les agrémentant d’informations supplémentaires.

© E. L.

Bière qui mousse amasse foule

Evidemment, de son côté la Belgique peut se targuer d’avoir à son compte de multiples Biermuseums. Peut-être avez-vous déjà eu l’occasion d’entendre un belge s’exclamer fièrement « Ah ça, en matière de bière et de chocolat, on a un bel assortiment ! ». Bière et chocolat, un duo à la mode dans les dégustations. Il devient nécessaire de mettre en exergue cette spécificité aux multiples expressions. Malgré tout, l’engouement naturel pour ce breuvage peut-il amener à survoler avec une certaine facilité ? Le Belgian Beer Musuem de Bruxelles peut laisser perplexe. Idéalement situé au bord de la Grande Place, dans un quartier éminemment touristique, il propose un espace très réduit au-delà d’une belle devanture. Celui-ci se divise principalement en deux parties.

La première sert d’espace de dégustation dans lequel règne en maître l’association de brasseurs. La seconde est un espace d’exposition où sont succinctement abordées les questions de fabrication (par le biais de suspensions murales explicatives) et d’histoire et distinctions de bières (par le biais d’une projection filmographique au support écrit en trois langues, dans des tailles de caractère et couleurs différentes pour chaque mot, rendant la lecture périlleuse). L’entrée comprend la dégustation finale de la bière du musée à table, dont les propriétaires ont d’ailleurs du mal à parler, si ce n’est préciser qu’elle est blonde.

L’exposition devient-elle prétexte, sachant que « bière qui mousse amasse foule » ? Qu’en est-il du but non-lucratif des musées ? Si certains se contentent de cette présentation au coût de 5€ (même prix d’entrée que celui du musée de la bière de Stenay …) en profitant pleinement de leur séjour bruxellois, la majorité du public se sent lésée et en garde un goût amer venant accentuer celui du rafraîchissement.

© E. L.

Une vision plus polymorphe

Certains musées, comme le Biermuseum de Bruges, s’écartent cependant de ces chemins tous tracés. Profitant lui aussi d’une position géographique avantageuse en plus d’un thème évocateur, il ne néglige cependant pas son contenu. Il est tout-de-même à noter que le lieu, exploitant plusieurs étages, dispose également d’un bar au-dessous des étages d’exposition. Aussi, s’il est possible de visiter le musée avec (15€ l’entrée comprenant 3 « tastings » de 15cl) ou sans forfait dégustation (9€), il n’est cependant pas nécessaire de faire la visite pour accéder à l’espace comptoir.

Toujours est-il qu’ici, les séquences de l’exposition permanente sont variées et permettent une vision plus riche. Evidemment, la fabrication et les matériaux sont abordés, mais également la place de la femme, le rapport à la nourriture, les distinctions de productions, ainsi que bien d’autres approches. Le parcours est moins limité au niveau des catégories (bien que l’exhaustivité soit inconcevable) en plus d’être particulièrement ludique. Une tablette à réalité augmentée et son casque sont mis à disposition du visiteur pour l’accompagner dans sa visite. Celui-ci doit fixer des expôts pour que des éléments explicatifs s’affichent sur son écran.

Globalement, il peut choisir d’approcher un sujet par le biais de l’image, du son, ou du texte, pouvant même combiner ces trois médias. Vingt petits quizz sont également présents dans le parcours, parfois évidents, parfois plus dissimulés, invitant le public à un véritable jeu basé sur des questions de connaissances incongrues sur le thème de la bière. La densité d’informations, pour une exposition aux intentions d’envergure, a néanmoins tendance à épuiser le visiteur qui peut finir par délaisser son support multimédia et perdre le reste des contenus.

© E. L.

Les expositions permanentes ne sont pas les seules à s’attarder sur ce sujet. Si elles ont tendances à l’approcher bien souvent de la même manière, les expositions temporaires, elles, peuvent prendre de la distance vis-à-vis de ces carcans. Les lectures nouvelles et innovantes y trouvent peut-être plus facilement leurs places. L’exposition temporaire « Bistrot ! De Baudelaire à Picasso », de la Cité du Vin à Bordeaux, présente des œuvres artistiques plutôt que des expôts ethnographiques pour traiter les boissons à travers leurs dimensions sociales, sociétales, anthropologiques, …

A quand une exposition sur la bière qui assume ces croisements ? Le renouvellement initié de regard n’en est encore qu’à ses débuts, et il est à espérer d’autres investigations à l’avenir. Comme celles que va proposer une programmation autour de de la bière réalisée en partenariat entre le Master MEM et le musée de la Chartreuse de Douai par exemple …

Emeline Larroudé

#Bière

#Patrimoineimmatériel

#Belgique

#MuséedelaChartreuse

Les projets d'exposition 2013-2015

Présentation de trois projets tuteurés en cours de réalisation par le master MEM...

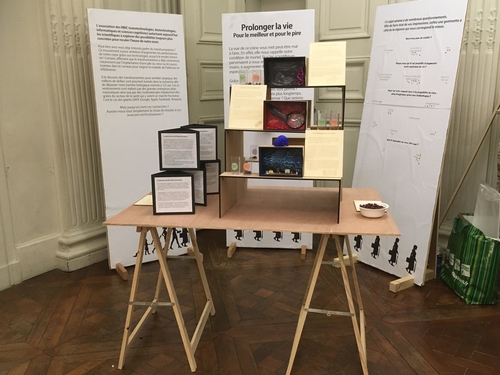

Science extraordinaire !

À l'occasion des 150 ans du roman de Jules Verne De la Terre à la Lune, le Palais de l'Univers et des Sciences de Cappelle-la-Grande prépare une exposition temporaire pour septembre 2015.

Dans ce roman, Michel Ardan et ses compagnons décident de voyager dans un projectile géant pour atteindre le sol lunaire. Ce projet fou répond au désir des hommes de s'aventurer sur des terres inconnues, un désir qui ne s'érode pas avec le temps puisqu’aujourd’hui encore il nous anime. L’œuvre de Jules Verne faisait rêver et fait toujours rêver parce qu'elle est toujours d'actualité. Au XIXesiècle, Jules Verne imagine l'Homme capable de poser le pied sur la Lune, une utopie qui devient réalité le 21 juillet 1969.

À l'aube de ce troisième millénaire, on ne regarde plus tant vers la Lune et l'infinité de l'espace que vers de nouveaux territoires à explorer. L'infiniment petit des nanotechnologies ou la robotique s'attachent à révolutionner notre quotidien et à améliorer notre santé. De plus, les progrès de la médecine sont tels que d'ici 2025 des cellules artificielles pourraient régénérer le corps humain et remplacer des tissus ou organes défaillants.

Les utopies scientifiques ont toujours nourri l'imaginaire des hommes quelles que soient les époques. Les années passent, la science avance et les utopies changent : certaines se transforment par les avancées scientifiques, d'autres apparaissent, d'autres disparaissent.

Bien que Jules Verne soit considéré comme un visionnaire, certaines utopies actuelles ne pouvaient être imaginées à son époque. S’il vivait aujourd'hui, quelles inventions feraient partie de son œuvre ? Quelle serait sa vision sur les nouvelles utopies?

Le but de cette exposition est de plonger le visiteur dans ce monde d'utopies et de le faire rêver en lui dévoilant les projets fantastiques que la science permet d'imaginer pour le futur. Le projet s’inscrit dans un environnement dynamique, riche en institutions culturelles et scientifiques soutenues et valorisées grâce au label de “capitale régionale de la culture 2013” de Dunkerque. À travers un parcours transdisciplinaire, interactif et riche en manipulations, la découverte des sciences se veut ludique. Il vise en particulier à sensibiliser un public adolescent, réceptif aux inventions et expériences nouvelles. Les enseignants pourront aussi trouver dans les nombreux thèmes abordés l’occasion d’allier le programme scolaire aux expérimentations scientifiques.

Avec : Capucine Cardot, Cyrielle Danse, Beatrice Piazzi,Thi-My Truong, Pauline Wittmann

LE TRAVAIL EN CORPS, ENCORE...

Fruit du rapprochement amorcé dès 2012 entre l'Hippodrome de Douai et le Théâtre d'Arras, le TANDEM scène nationale Arras-Douai, explore la création contemporaine, proposant spectacles théâtraux et chorégraphiques, formes pluridisciplinaires, arts du cirque, concerts et rencontres tout au long de cette nouvelle saison 2013-14, encore plus accessible grâce au site internet, à la plaquette de présentation et au journal bimestriel communs.

Lieu de fabrique artistique, le TANDEM Arras-Douai soutient les projets d'artistes, notamment ceux du Nord-Pas-de-Calais par des résidences, des coproductions en instaurant des rendez-vous « hors les murs » sur un territoire élargi à une quinzaine de communes en partenariat avec des élus et des responsables associatifs et éducatifs.

En commanditant une exposition sur le thème du travail, le TANDEM poursuit le questionnement déjà amorcé dans sa programmation actuelle sur la société, le politique, la liberté, l'amour et la mémoire, en particulier dans les spectacles RequieMachine, Contractions et Love and Money proposés lors de la saison 2013-2014. Au cours du premier trimestre de l’année 2015, les deux théâtres accueilleront l’exposition « Le travail en corps, encore… » présentée en deux actes consécutifs : l’acte I à Douai puis l’acte II à Arras. La programmation de la future saison 2014-2015 entrera également en résonance avec cette exposition.